听与先秦诗歌

2022-10-12周兴泰

周兴泰

(江西师范大学,江西 南昌 330022)

耳朵与眼睛一样,皆为人类感知世界、沟通交流的重要感官,正如黑格尔所说:“人耳掌握声音运动的方式和人眼掌握形状或颜色的方式一样,也是认识性的。”[1]二者同等重要,不可偏废。马歇尔·麦克卢汉在进行中西文化比较的基础上,称西方人为“视觉人”,中国人为“听觉人”[2],足见其已充分认识到中国文化与听觉之间的某种不解之缘。《文子·道德》甚至从哲学层面细致阐发了听觉的不同方式与境界:“学问不精,听道不深。凡听者,将以达智也,将以成行也,将以致功名也,不精不明,不深不达。故上学以神听,中学以心听,下学以耳听;以耳听者,学在皮肤,以心听者,学在肌肉,以神听者,学在骨髓。”[3]185从耳听、心听到神听,“听”不仅可以“达智”,也可以“成行”“致功名”,甚至可“达道”。

《诗经》是先秦诗歌的典范。三百篇皆入乐,已成学界共识。《论语·子罕》曰:“吾自卫返鲁,然后乐正,《雅》《颂》各得其所。”《墨子·公孟》曰:“诵《诗》三百,弦《诗》三百,歌《诗》三百,舞《诗》三百。”《史记·孔子世家》曰:“三百五篇,孔子皆弦歌之。”马瑞辰《毛诗传笺通释》从诗歌起源的角度论证古时诗乐本来就不分,从诗的起源说起,“在心为志,发言为诗,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故永歌之”,故有诗便能歌[4]。顾颉刚《论诗经所录全为乐歌》则从章段的重叠、词句的复沓等乐歌特点,说明三百篇全是乐歌。这些探讨都着眼于《诗经》的音乐歌唱的性质,它是诉诸听觉的;除此之外,先秦诗歌还有哪些传播方式,听诗者的身份、修养、所听之内容及其反应等究竟如何,听诗与听政之间到底有何关联,这些问题都应充分重视,如此我们方能对先秦诗歌的作用与价值作全面深入的评价。

一、听与先秦诗歌的传播方式

先秦诗歌具有诉诸听觉的特性,但其传播方式不只合乐歌唱一种。《国语·周语》曰:“故天子听政,使公卿至于列士献诗,瞽献曲,史献书,师箴,瞍赋,矇诵,百工谏,庶人传语,近臣尽规,亲戚补察,瞽史教诲,耆艾修之,而后王斟酌焉,是以事行而不悖。”[5]11-12《周礼·春官》曰:“瞽矇……讽诵诗,奠世系,鼓琴瑟。”郑玄注:“讽诵诗,谓闇读之,不依咏也……郑司农云:‘讽诵诗,主诵诗以刺君过。’故《国语》曰:‘瞍赋矇诵。’谓诗也。杜之春云:‘……瞽矇主诵诗,并诵世系,以戒劝人君也 。’”[6]797《国语·楚语》曰:“临事有瞽史之导,宴居有师工之诵,史不失书,矇不失诵。”[5]500班固曰:“传曰:‘不歌而诵谓之赋。’”[7]1775说明作为诗歌的传播方式,歌与赋、诵二者存在差异,歌指合乐歌唱,赋、诵则指无需合乐歌唱的诵读。《说文解字》曰“讽,诵也”“诵,讽也”“歌者,咏也”“咏,歌也”,“歌”“咏”互释,“讽”“诵”互释,可见“诵”与“歌”是两种迥然不同的表达方式,正如《汉书·艺文志》所言:“诵其言谓之诗,咏其声谓之歌。”[7]708前者指诉诸语言的诵读,后者指诉诸音乐的歌唱。《周礼·春官》记载大师以六诗教瞽矇,首两项是“风”“赋”,大司乐以乐语教国子,对应“风”“赋”的是“讽”“诵”,郑玄注:“倍文曰讽,以声节之曰诵。”贾公彦疏:“讽是直言之,无吟咏;诵则非直背文,又为吟咏,以声节之为异。”[6]787可知诵区别于讽的是,它指“以声节之”的朗诵。赋与诵又有所区别,范文澜说:“春秋列国朝聘,宾主多赋诗言志,盖随时口诵,不待奏乐也。《周语》析言之,故以‘瞍赋矇诵’并称;刘向统言之,故云‘不歌而诵谓之赋’。窃疑赋自有一种声词,细别之与歌不同,与诵亦不同。荀、屈所创之赋,系取瞍赋之声调而作。故虽杂出比兴,无害其为赋也。”[8]137明确表示赋与诵不同,它是一种无需音乐伴奏但自身仍具一定声调节奏的诵读方式,而两者有何具体差别,范文澜却未能言明。康达维认为两者意思接近,都有“朗读”之意,而“瞍”“矇”意思也相似,皆为“盲者”,前者“无眸子”而后者“有眸子而无远见”,因此,“‘赋’与‘诵’在这里的区分很可能指由不同的盲者朗读诗文,而不是指在朗读的技巧上有什么不同”[9]。王小盾则认为两者是彼此有别的两种技能,“诵”是使用方音的本色吟诵,“赋”则指雅言的吟诵[10],切中肯綮。“雅言”是与“方言”相区别的标准语言。《论语·述而》曰:“子所雅言,《诗》、《书》、执礼皆雅言也”,就《诗》来说,它是以“雅言”来写作的,读者亦当以“雅言”进行诵读。古时“雅”“夏”二字通用,周王畿一带原是夏人旧地,故周人有时亦称自己为夏人,其地为夏地,雅诗即夏诗。雅诗作为周王畿的音乐,是“正声”、是标准音,因为“政治是领导文化的,西周京畿既是全天下的政治中心,因而京畿的一切,也成了全天下的标准”[11]。雅言诵或雅乐多用于各种典礼仪式场合,将其引入政治外交生活,正是这种应用性的语言或音乐标准化的结果。

先秦诗歌多由盲人采用赋、诵等方式进行传播。为何同是盲人,却有瞽、矇、瞍等不同称谓呢?《周礼·春官》郑玄注引郑司农云:“无目眹谓之瞽,有目眹而无见谓之矇,有目无眸子谓之瞍。”[6]754刘熙《释名·释疾病》云:“瞽,鼓也,瞑瞑然目平合如鼓皮也。矇,有眸子而失明,蒙蒙无所别也。瞍,缩坏也。”[12]对这三种盲人有所辨析:瞽者没有眼睛,双眼皮天生闭合,如鼓皮之蒙鼓状;矇者有眼睛却看不见;瞍者有眼睛,但眼球损坏,表明这三种盲人在盲的方式和程度上有所差别。《诗经·有瞽》毛传:“瞽,乐官也。”郑笺:“瞽,矇也,以为乐官者,目无所见,于音声审也。”[13]《文子·上德》曰:“瞽无目而耳不可以蔽,精于听也。”[3]228表明王室乐官由盲人担任,他们尽管眼睛失明却听觉超常,他们对各种听觉信号和声音信息更加敏感。尽管“赋”“诵”有别,但在采用口诵韵语这点上二者是相同的。后来的赋体文学正是在这种“自有一种声词”的口诵传播文学的基础上发展起来的。汉代仍保留了这种诵读方式,如《汉书·王褒传》载,宣帝时“征能为《楚辞》九江被公,召见诵读”,特意征召以地方特有的声调来诵读楚辞之人。又载,“太子喜褒所为《甘泉》及《洞箫颂》,令后宫贵人左右皆诵读之”,则说明当赋在汉代成为一种以文字铺陈为美的书面文体后,其原有的口诵传播方式不仅没有消亡,反而成为人际交往的一大重要途径。

“诵”在先秦典籍中颇为常见,《左传》中就有诵诗的记载,如《襄公四年》曰:“国人诵之曰:‘臧之狐裘,败我于狐骀。我君小子,侏儒是使。侏儒侏儒,使我败于邾。’”《襄公十四年》曰:“穆子不悦,使工为之诵《茅鸱》。”“诵”是一种独特的技艺,要真正把握并起到效果,必须接受专门的训练,“其表达重点是将为人熟知的书面文字艺术化地呈现于声音,以浓烈而恰切的情感感染听众,达成言说者的传播目的”[14]。据《周礼·秋官·大行人》记载,周天子“七岁属象胥,谕言语,协辞命;九岁属瞽史,谕书名,听声音”,周天子每九年要将各诸侯国的瞽史聚集在一起,要他们识字、诵读,这些人没有视力,只能以口头讲授的方式对他们进行发音训练。另据《战国策·秦策五》记载,秦孝文王让秦始皇的父亲异人“诵”,他回答说:“少弃捐在外,尝无师傅教学,不习于诵”,可见“诵”的技能如无师傅教学,恐怕难以掌握。这种注重口头表达之“诵”,因诵读者本身的个体差异,在音调、语气、节奏等方面自然呈现出不同的效果,由此展现出语言的强大表现力,正如列维·布留尔所言:“正是在这种绘声绘影的语言中反映了种族的天性灵活而机敏的智慧。这个智慧能够借助这些词来表现种种细微的意义差别,这是比较拘束的语言所不能表现的”[15]。

瞽矇瞍等以赋、诵之类的听觉记忆方式传播诗歌并进行礼乐教化,这些诗歌,多为重章叠咏,易于口诵耳记,极大促进了中国诗歌重声音而轻内容的传统的形成。叶舒宪曾提出“瞽矇文化”的概念,他认为瞽矇作为“声教”的创始人,传播诗歌,“最重要的并不是字词的意义方面,而是易于口诵耳记的语音规则形式方面。此种牺牲内容而迁就声音形式的特点对于从古至今的乐歌来说都是一致的,它对中国文学中韵文(诗、赋、骈文、词、曲等)形式的异常繁盛的现象应当是一个潜在的发生因素”[16],不仅鲜明地指出了瞽矇瞍等在先秦诗歌传播中的重要作用,而且从听觉文化的角度对中国诗的发生提供了一个合理的阐释。

二、听诗者的身份与修养

《汉书·艺文志》云:“传曰:‘不歌而诵谓之赋,登高能赋,可以为大夫。’言感物造端,材知深美,可与图事,故可以为列大夫也。古者诸侯卿大夫交接邻国,以微言相感,当揖让之时,必称《诗》以谕其志,盖以别贤不肖而观盛衰焉。”[7]1755-1756意为春秋时期,在政治外交场合,盛行一种赋《诗》言志的活动。那些诸侯卿大夫通过训练,掌握了“赋”“诵”之法,并通过赋《诗》的方式委婉含蓄地表达心志,以见才学高下与国家盛衰。那听诗者又是怎样的人?他们的身份如何?有着怎样的修养呢?

这样一种以三百篇中的诗歌代言并进行口头传播的微妙复杂的表意行为,它要求赋诗者善于赋诵,听诗者善于倾听。而要让此活动有效顺利地开展,赋诵和倾听的双方都要非常熟悉三百篇的所有篇章,同时对“断章取义”的称引艺术亦有充分的掌握。赋诗得体,应对(或听对)有方,往往给国家或个人带来不错的效果;反之,如果不懂诗义,赋诗不当,应对欠妥,往往引发国家间的纷争或个人的厄运。

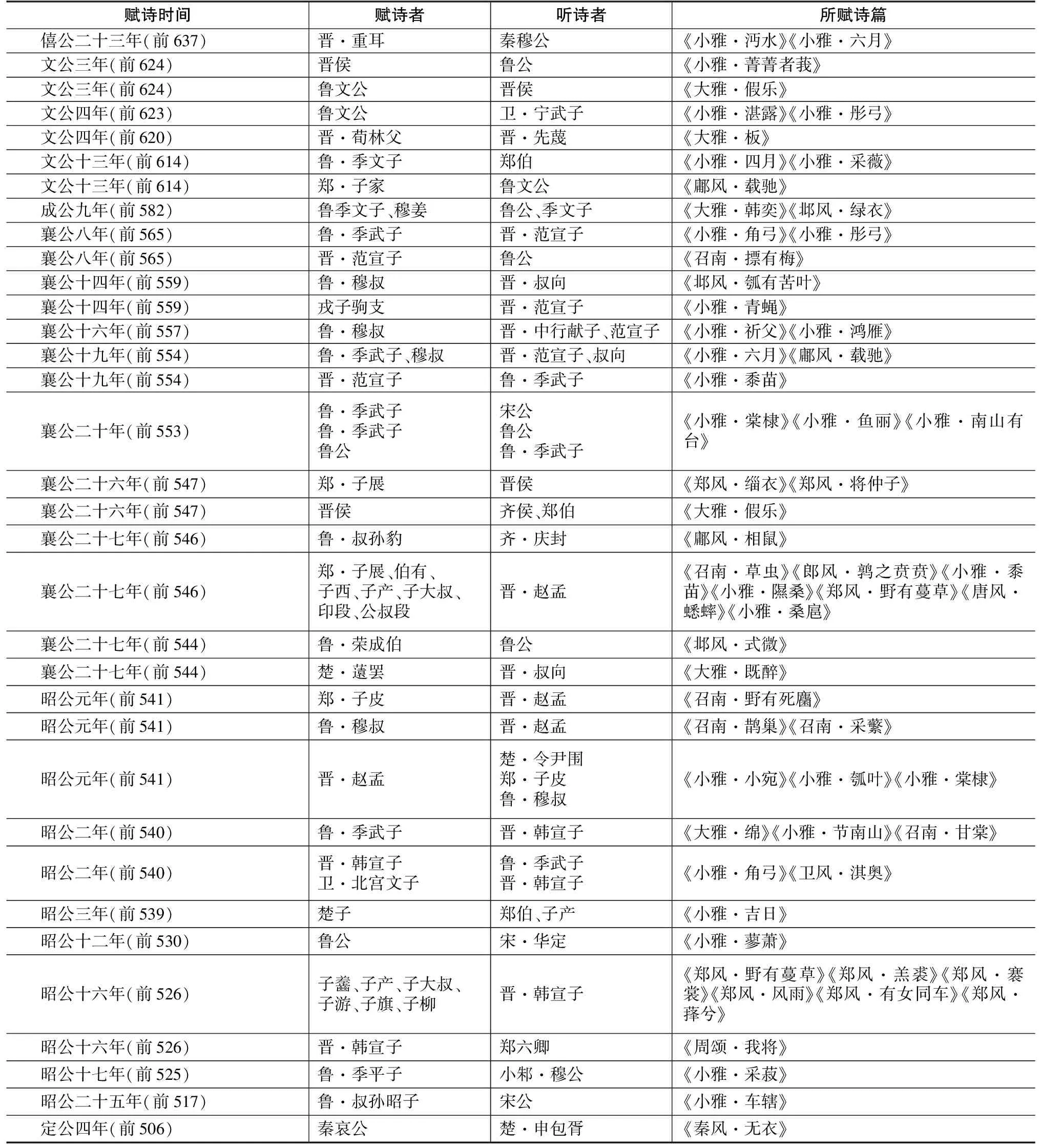

进行赋《诗》言志活动的场合主要为诸侯之间订立协议、相互访问等政治性的盟会,如“聘”(周王与诸侯或诸侯与诸侯之间派专使访问)、“盟”(一般为诸侯间订立协议的盟会)、“会”(一般为诸侯、大夫政治性的聚会)、“成”(相互议和)[17]。进行政治盟会的诸侯或卿大夫,赋者一方选择“诗”之微言形式来言其志,听者一方则从认知、心智、情感等方面进行“相感”投入,最终达到互动交际的目的。《左传》记有多处赋《诗》言志事件,兹按赋诗的大致时间顺序列表如下(表1):

表1 《左传》记赋《诗》言志事件一览表

由上表可知,赋《诗》言志的活动,始于僖公二十三年,终于定公四年,且多集中在襄公与昭公之世,赋诗与听诗者有如鲁文公、晋侯、郑伯、鲁季文子、晋赵孟、郑子皮等诸侯或卿大夫。梁履绳《左通补释》云:“惟昭、襄之间,一时能诗,晋有范、韩、赵三卿,鲁季孙氏有文子、武子、平子,叔孙氏有穆子、昭子,郑有七穆子孙。是皆世卿公族,风流文雅,聚在百年之间。僖公之前既无闻,昭定之后复绝响矣。”[18]可见,听诗者的身份皆为世卿公族,且有风流儒雅的修养,具体而言,表现如下:

一、高超的记《诗》能力与熟练的用《诗》本领。清劳孝舆《春秋诗话》曰:“若夫《诗》则横口之所出,触目之所见,沛然决江河而出之者,皆其肺腑中物,梦寐间所呻吟也。”[19]赋、听双方,对《诗》皆达到了了然于胸、随口而出的境界。《论语》曰:“子曰:‘诵诗三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对;虽多,亦奚以为?’”说明要成为一个出色的政治家、外交家,除了能熟记背诵诗三百外,还须加以灵活运用。赋诗采取“断章取义”的方法,此语出自《左传·襄公二十八年》:“赋诗断章,余取所求。”杨伯峻解释说:“春秋外交常以赋诗表意,赋者与听者各取所求,不顾本义,断章取义也。”[20]1145-1146其实,不是“不顾本义”,而是赋者要按照其表达之意来运用它们,有时与《诗》之原意是一致的,有时则是《诗》的引申义或象征义。这不仅对赋诗者提出了很高的要求,对于听诗者来说,也是不小的考验。听不懂诗,你就无法完成政治外交活动,甚至丢尽国家之脸面。如《左传·襄公二十七年》,记载齐国的庆封前往鲁国行聘,叔孙设宴款待庆封,席间庆封表现得不恭敬,叔孙便即席赋《相鼠》,叔孙之意非常明显,即借“相鼠有皮,人而无仪!人而不仪,不死何为”来讥刺傲慢无礼的庆封,庆封竟然“不知也”,毫无感觉。有意思的是,过了一年,庆封因齐国内乱来奔鲁国。叔孙穆子宴请他,他又不懂礼节,“穆子不说,使工为之诵《茅鸱》”(《左传》襄公二十八年) ,此诗虽逸,但从穆子不高兴的样子推断,讽刺谴责之意恐怕比上次更为严重,但庆封居然还是“不知”。不要说从容自如地进行答赋了,庆封连最起码的对《诗》的熟练掌握的能力都没有,最终只能落得个为人们所不齿的地步了。

二、深厚的礼乐修养与谦逊的君子风范。《礼记》曰:“诗之所至,礼亦至焉;礼之所至,乐亦至焉。”表明《诗》是礼乐文明的重要载体。那些诸侯卿大夫们长期习《诗》,深受礼乐文明的浸润。而在这种特定的听诗活动中,他们自然而然地表现出对礼乐文明的尊崇。鲁是姬姓“宗邦”、诸侯“望国”,“周之最亲莫若鲁,而鲁所宜翼戴者莫若周”[21],鲁人对周王室乃至礼乐文化的传统有着极大的眷恋与向往。《左传·昭公二年》载韩宣子曰:“周礼尽在鲁矣!”杨向奎说:“‘周礼在鲁’是宗周礼乐文明的嫡传。……鲁国实为宗周文化之正统。”[22]鲁国是周代礼乐文明的传承者,这点在鲁人的赋诗活动中有鲜明体现。如《左传·襄公十九年》记载季武子到晋国拜谢晋国出兵讨齐,晋侯设宴招待,范宣子为政,赋《黍苗》。《黍苗》本是周宣王时赞美召伯的诗,范宣子以此比喻晋君赞美鲁国的忧劳。季武子赋《六月》。《六月》本是赞颂尹吉甫辅佐周宣王北伐的诗,季武子以晋侯比尹吉甫,意在赞美晋侯,从中我们可见季武子深厚的礼乐修养与谦逊的“君子”风范。礼乐文化不仅在诸侯大国得到尊崇,就连一些小国也倍加重视。《左传·昭公十七年》载曰:“春,小邾穆公来朝,公与之燕。季平子赋《采菽》,穆公赋《菁菁者莪》。”小邾国穆公来朝鲁国,鲁昭公设宴招待,季平子赋《采菽》。《诗序》说:“《采菽》,刺幽王也。侮慢诸侯,诸侯来朝,不能锡命,以礼数征会之而无信义,君子见微而思古焉。”可见《采菽》是写天子以礼命诸侯的,季平子借此表达其对小邾国的轻视傲慢之心。小邾穆公赋《菁菁者莪》,取“既见君子,乐且有仪”“既见君子,锡我百朋”等句,一方面感谢季平子对他们小国的厚爱,一方面希望季平子做一个讲究礼仪的君子。这样一个小国之君,在受到无礼对待的境遇下,不仅对《诗》烂熟于心,而且能保持彬彬有礼的姿态,礼乐文化之盛,由此可见一斑。

三、卓越的外交才能与迅敏的应变能力。面对不同的赋诗语境,听诗者需展现卓越的外交才能和政治胆识,以不同的方式灵活应对,或针锋相对、直接斥责,或温和谦恭、间接迂回。如《左传·昭公元年》载:“令尹享赵孟。赋《大明》之首章。赵孟赋《小宛》之二章。事毕,赵孟谓叔向曰:‘令尹自以为王矣,何如?’对曰:‘王弱,令尹强,其可哉!虽可,不终。’赵孟曰:‘何故?’对曰:‘强以克弱而安之,强不义也。不义而强,其毙必速。’”楚国令尹子围狼子野心,其享赵孟,居然赋《大明》之首章。首章言文王“明明在下,赫赫在上”,子围以文王自比,光照天下,已属僭礼。赵孟不甘示弱,胆识过人,赋《小宛》二章。一方面取“彼昏不知,壹醉日富”两句斥责子围以文王自比不过是昏聩无知之人的胡言乱语,另一方面取“各敬尔仪,天命不又”两句,告诫子围文王所受之天命早已一去不返。后文赵孟与叔向的对话,更进一步揭示了子围因行不义、终无善果的人生命运。面对子围的傲慢无礼之举,赵孟以凛然斥责的态度予以回应。又如《左传·文公四年》记载“卫宁武子来聘,公与之宴,为赋《湛露》及《彤弓》,不辞,又不答赋”。之所以不答赋,是因为在听诗者宁武子听来,《湛露》《彤弓》等诗,皆为天子宴请诸侯时才演奏的乐曲,这不符合大礼,所以他不敢承受,其答以“臣以为肄业及之”,乃是对鲁侯赋诗不合于礼而佯装不知的修饰之词。同样面对无礼之行,宁武子则采取了与赵孟截然不同的巧妙回避的方式,外交气度与政治胆识,高下立判。

贺汪泽对赋《诗》言志的活动有过生动的形容:“在外交场合中赋诗,一是对你文化知识积累的考验,二是对你机敏迅捷的反应能力的考验,三是对你丰富的社会生活经验、外交才能的考验……赋诗要赋得巧妙,暗藏机关,恰到好处;听诗也要反应敏捷,跟得上赋诗者思路,领会在点子上。当你还没有缓过神来,第二轮、第三轮赋诗又开始了。诗简直是推上枪膛的子弹,一发接着一发,还要命中目标,当然是高智力的竞赛。”[23]尽管重点在赋诗者身上,但也注意到听诗者敏捷的反应能力,除此之外,听诗者也应掌握丰富的文化知识,具备良好的人生涵养,拥有干练的外交才能与卓越的政治见识,这些要素缺一不可,少之轻则沦为别人的笑柄,重则危害国家。

三、听诗者究竟在听什么?

作为赋《诗》言志活动的双方,赋者与听者皆不可或缺。假如只有赋者,没有听者,那么此活动就毫无意义。这里我们应该重点关注的是,听诗者究竟从赋诗者那里听到了什么?听懂了几分?又有何反应呢?

西方学者尤为关注声音的研究,音乐理论家皮埃尔·沙费在《音乐物体论》中将声音视为一种征象或一个信息,并从声音获得的这种新身份中提出富有理论性的结论,成果之一即三种倾听模式:第一种是源起化倾听,第二种是语义倾听,第三种是还原倾听。后来,法国著名的电影艺术家、“音乐研究小组”作曲家米歇尔·希翁在《声音》一书中对皮埃尔·沙费的这三种倾听模式作了详尽的阐释与进一步延伸,源起化倾听“通过声音对那些向听者传递其源起信息的可能性迹象感兴趣:产生声音的物体、现象,创造物是哪一个;它位于何处;它是如何运转,如何移动,等等”,即倾听者更关注生成声音的那个物体,如是一个人,关注的是这个人的性别、年龄、身材、样貌、健康状况等如何;语义倾听“是在特殊的环境下与一个编码的声音信号相关联,它的兴趣在于对该信号进行解码,以达到接近信息的目的。这里我们更倾向于用‘编码’倾听这个新名词替代语义倾听”,即倾听者要对声音进行解码,解读声音背后的意义;还原倾听“是指那种对源起与感觉进行有意的、人为的抽象化行为,专注于声音只是作为其自身而存在,不仅仅关注音高、节奏这些感觉品质,而且还有颗粒、材料、形式、组合与体积”[24],即我们不仅要听声音物体及声音传达的意义,更应注重听声音本身,听声音发出者的语气、语调、口吻等。

这三种倾听模式对于我们深入了解赋《诗》言志活动中倾听者究竟在听什么等问题有着极大的帮助。《左传》记有多处赋《诗》言志事件,其中郑伯享赵孟于垂陇就是著名例子,原文如下:

郑伯享赵孟于垂陇,子展、伯有、子西、子产、子大叔、二子石从。赵孟曰:“七子从君,以宠武也,请皆赋,以卒君贶,武亦以观七子之志。”子展赋《草虫》。赵孟曰:“善哉,民之主也!抑武也,不足以当之。”伯有赋《鹑之贲贲》。赵孟曰:“床笫之言不逾阈,况在野乎?非使人之所得闻也。”子西赋《黍苗》之四章。赵孟曰:“寡君在,武何能焉!”子产赋《隰桑》。赵孟曰:“武请受其卒章。”子大叔赋《野有蔓草》。赵孟曰:“吾子之惠也。”印段赋《蟋蟀》。赵孟曰:“善哉,保家之主也!吾有望矣。”公孙段赋《桑扈》。赵孟曰:“‘匪交匪敖’,福将焉往?若保是言也,欲辞福禄,得乎?”(《左传·襄公二十七年》)[20]1134-1135

以引文中子展与伯有两人赋《诗》的例子来看倾听的重要意义。赋诗者是子展、伯有,而听诗者是赵孟。赵孟究竟在听什么呢?一是源起化倾听,赵孟首先关注的是发出赋诵声音的子展、伯有的身高、样貌、年龄、姿态、神情、方位等,因为这些会影响倾听者赵孟在后面的回应与评价。二是语义倾听,即赵孟倾听赋诵者子展、伯有所赋之《诗》的语义。赋诵者根据自己所要表达的意思来用《诗》,赋《诗》不一定符合原诗含义,《诗》成了一个新的符号,而被加以扩展、转移或象征性运用。子展赋诵《草虫》,取其中“未见君子,忧心忡忡。亦既见止,亦既觏止,我心则降”等句,比赵孟为君子,表达其对赵孟的景仰之情。《草虫》原是妻子思念丈夫的诗,此时语义发生了转变,由夫妻之情转变成君子之交。面对子展的赞赏,赵孟心领神会,且反应敏捷,答以“善哉,民之主也!抑武也,不足以当之”,意为君子乃百姓的依靠,自己恐怕难以承当“君子”之名。赵孟并未沾沾自喜,而是诚惶诚恐,并评价子展“其后亡者也,在上不忘降”,其实子展才是谦谦君子,因他已在上位却不忘降抑自己。伯有赋诵《鹑之贲贲》,据《毛诗序》,此诗为讽刺卫宣姜淫乱而作。伯有赋诗之意,在其中“人之无良,我以为君”两句,讽刺郑伯是一个淫乱无良之君。尽管郑伯如此重用伯有(让其参与重要的外交活动),但伯有先前可能因某事与郑伯之间的关系出现了罅隙,故有此咒骂之语。赵孟显然也听懂了伯有之意,故批评其“床笫之言不逾阈”,用男女枕席情话作比,认为如此私密的话不应说与他人听。活动结束后,赵孟对叔向说:“伯有将为戮矣。……志诬其上而公怨之,以为宾荣。”这是赵孟倾听能力的进一步深化,他不仅对伯有赋诗之意予以回应,还对伯有未来的人生命运做出了预判。第三是还原倾听,即赵孟倾听子展、伯有等人赋诵时的语调、口吻等。如《荀子·荣辱》曰:“目辨白黑美恶,耳辨音声清浊,口辨酸咸甘苦,鼻辨芬芳腥躁。”[25]人凭借目、耳、口、鼻等感知外部世界,其中耳朵的功能就在于对各种声音形式,如清浊、轻重、高低、疾徐、强弱等进行分辨。子展流露出对赵孟“君子”品格的崇敬与赞赏,听者赵孟听到的是子展柔和舒缓的声音。伯有表达出对郑伯的愤怒不满之情,听者赵孟听到的是伯有急促粗重的声音。世间每一个具体事物的声音都是独一无二的,它们或高或低,或抑或扬,或粗或细,或刚或柔,正是因为这些独一无二的声音,才传递出人类丰富复杂的心灵世界。姜宸英《湛园札记》曰:“诵之者,抑扬高下其声,而后可以得其人之性情与其贞淫邪正忧乐之不同。然后闻之者,亦以其声之抑扬高下也,而入于耳而感于心,其精微之极,至于降鬼神致百物,莫不由此而乐之盛,莫逾焉。当时教人诵诗,必有其度数节奏,而今不传矣。”[26]姜宸英考辨诵诗,不仅关注到诵诗者以抑扬高下的声音形式传递人之贞淫邪正忧乐的性情,更重要的是,他也充分留意到听诗者所听之内容,听诗者首先受到了诵诗者抑扬顿挫声音的感染,然后再与诵诗者达到情感的共鸣,可谓深得其堂奥。在此意义上,语义倾听与还原倾听是一种相辅相成的关系。

四、听诗即听政

刘勰曰:“故知诗为乐心,声为乐体;乐体在声,瞽师务调其器;乐心在诗,君子宜正其文。好乐无荒,晋风所以称远;伊其相谑,郑国所以云亡。”[8]102明确指出诗、乐是合一的。孔颖达承继其说,曰:“诗是乐之心,乐为诗之声,故诗乐同其功也。”[6]271故听诗者既要听乐(听声音形式),也要听诗(听声音意义)。如《左传·襄公四年》记载晋侯为报答几年前知武子聘鲁受到的礼遇,亦设宴款待鲁穆叔,并让乐工歌诗:

工歌《文王》之三,又不拜。歌《鹿鸣》之三,三拜。……对曰:“……《文王》,两君相见之乐也,使臣不敢及。《鹿鸣》,君所以嘉寡君也,敢不拜嘉?《四牡》,君所以劳使臣也,敢不重拜?《皇皇者华》,君教使臣曰:‘必咨于周。’臣闻之:‘访问于善为咨,咨亲为询,咨礼为度,咨事为诹,咨难为谋。’臣获五善,敢不重拜?”[20]932-934

乐工先歌唱《文王》三首,穆叔听后未予以答拜,因为他认为《文王》是“两君相见之乐”,于己身份不合。而后乐工又歌唱《鹿鸣》三首,他认为《鹿鸣》《四牡》《皇皇者华》均符合礼仪且教己以五善,因而再三拜谢。之所以会有不拜与三拜的前后差异,是因为在听者穆叔听来,他不仅仅听“乐”,更注重听“诗”所反映的思想内容。

先秦时期重视乐教文化,即音乐有重要的政教功用,而诗乐又是合一的,由此听诗内含了听政的本质。《诗大序》曰:“情发于声,声成文谓之音。治世之音安以乐,其政和;乱世之音怨以怒,其政乖;亡国之音哀以思,其民困。故正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗。”[13]270认为音乐能够感动人心,具有伦理教化、移风易俗的社会功用。听诗者从音乐本身的倾听中,懂得了其背后深刻的政治含义:如安泰欢快音乐的背后是和平治世;怨恨愤怒音乐的背后是乖张乱世;悲戚忧伤音乐的背后是民困国亡。《礼记·乐记》所谓“声音之道与政通”“审乐以知政”,即可见诗乐与人心、时代、政治之紧密关联,故应该充分发挥诗乐之于“政”的作用,并达至“治道备矣”的政治效果。

师旷为晋国乐官,传说他为了“绝塞众虑,专心于星算音律之中”,自己“熏目为瞽人”[27]。《逸周书·太子晋解》也载师旷说自己“瞑臣无见,为人辩也。唯耳之恃”,其听声辨音的非凡能力,可从《左传》中记载的一则故事得到印证。

《左传·襄公十八年》曰:“晋人闻有楚师,师旷曰:‘不害。吾骤歌北风,又歌南风,南风不竞,多死声。楚必无功。’”从南风音微的听辨中判定楚之弱及“楚必无功”的结局,恰能说明“听诗”与“听政”之间的紧密关联。

先秦文献载有大量君王“听政”的论述,如:

古之王者,政德既成,又听于民。于是乎使工诵谏于朝,在列者献诗使勿兜,风听胪言于市,辨睝祥于谣,考百事于朝,问谤誉于路,有邪而正之,尽戒之术也。( 《国语·晋语六》)

自王以下,各有父兄子弟,以补察其政。史为书,瞽为诗,工诵箴谏,大夫规诲,士传言,庶人谤,商旅于市,百工献艺。( 《左传·襄公十四年》)

国将兴,听于民;将亡,听于神。( 《左传·庄公三十二年》)

可知听民意是君王必须要做的政务。民意如何得知?其中一大重要的途径就是采诗人从民间采集上来的诗,这些诗由瞽矇瞍之流按照一定的声调节奏予以诵读,从而让君王如实听到百姓的心声。

《左传·襄公二十九年》记载的“季札观乐”故事,是“听诗即听政”观点的最好证明。

吴公子札来聘。……请观于周乐。使工为之歌《周南》《召南》,曰:“美哉!始基之矣,犹未也,然勤而不怨矣。”为之歌《邶》《庸》《卫》,曰:“美哉,渊乎!忧而不困者也。吾闻卫康叔、武公之德如是,是其《卫风》乎?”为之歌《王》,曰:“美哉!思而不惧,其周之东乎!”为之歌《郑》,曰:“美哉!其细已甚,民弗堪也。是其先亡乎?”为之歌《齐》,曰:“美哉,泱泱乎!大风也哉!表东海者,其大公乎?国未可量也。”为之歌《豳》,曰:“美哉,荡乎!乐而不淫,其周公之东乎?”……为之歌《小雅》,曰:“美哉!思而不贰,怨而不言,其周德之衰乎?犹有先王之遗民焉!”为之歌《大雅》,曰:“广哉,熙熙乎!曲而有直体,其文王之德乎?”为之歌《颂》,曰:“至矣哉!直而不倨,曲而不屈,迩而不逼,远而不携,迁而不淫,复而不厌;哀而不愁,乐而不荒,用而不匾,广而不宣,施而不费,取而不贪,处而不底,行而不流。五声和,八风平。节有度,守有序。盛德之所同也。”[20]1161-1165

吴公子季札从“听乐”出发,进而“听政”,故他对乐工所歌之《诗》,一一予以回应,不仅倾听音乐本身,也表达其对音乐背后蕴含的政治意义的评判。如他从渊深厚重的《卫风》中,懂得了对卫康叔、周武王高尚德行的称赞;从琐碎靡靡的《郑风》中,预示了“其先亡”之征兆;从宏大深远的《齐风》中,领略到其“未可量”的大国风范与表率;从美好平正的《豳风》中,明白了对周公东征事功的颂扬;从忧思怨恨的《小雅》中,感受到周朝德行的衰微;从刚健劲直的《大雅》中,知晓了周文王的德义恩惠;从五声和谐、八音协调的《颂》中,理解了其中蕴含的至上盛德。刘勰曰:“季札鉴微于兴废,精之至也……季札观辞,不直听声而已。”[8]101-102的确如此,季札不只听声,他更多地听到了政治的盛衰、时世的治乱。

综上,先秦诗歌本身内容丰富,它往往通过歌、赋、诵等方式传播,由此形成一个源远流长的赋诵传统。固然,在赋诵活动中,赋诗者采用怎样的声调节奏赋诵什么样的内容非常重要,但同样不能忽视的是听诗者的身份、修养及他们所听的内容。我们唯有竖起耳朵安静地倾听,才能真切领略中国古人强大的听觉辨别力与细腻的听觉灵敏度。