元、正德时期日本汉诗学观念的嬗变

——以木下顺庵、新井白石为例

2022-10-12周葵葵

周葵葵

(湖南师范大学文学院 湖南长沙 410081)

江户时代(1603—1867)是日本儒学、汉文学发展的鼎盛时期。这一时期出现了杰出的儒学家兼汉诗人藤原惺窝、林罗山、伊藤仁斋、贝原益轩、新井白石、祇园南海、荻生徂徕、太宰春台等,最有影响力的流派木门派、堀川派、蘐园派,这些学者文士倾注毕生精力于中国文化的研究和汉文学创作,创造了日本儒学史、诗学史上的辉煌成就。江户二百余年,诗学风气屡变,江户晚期诗论家友野霞舟在《熙朝诗荟序》中对江户诗学的流变与分期有较详细评说:

(东照大君)尊道礼儒,诞敷文教,首擢用罗山林子,以参帷幄。由是经艺之士纷然见于世。延至元禄、享保,作者林立,就中木门、蘐社之徒最盛,人人口开天而不舍,羞用唐以后之事。虽持论过高,用典太隘,均不免摸[模]拟饾饤之病,动招后人刺讥,然其有功于艺苑,亦不可废也。总而论之,建櫜以后之诗,尚沿五山缁徒之陋习,一变于享保,又一变于宽政,又一变于近今。[1]

其分析大体符合史实。江户诗学约可分为三期,江户前期,庆长至贞享(1603—1687)八十余年,为五山诗学之余绪,由宗尚宋诗渐变为唐宋并尊;江户中期,元禄至天明(1687—1788)百余年,以元禄、享保为中心,诗学达于极盛,尤以木下顺庵及其弟子组成的木门派、荻生徂徕开创的蘐园社二派影响最大,这一阶段逐渐接受了明代诗学思想,大倡“诗必盛唐”,以开元、天宝为宗,然陷于模拟,流弊滋生;江户末期,宽政至庆应(1789—1867)约八十年,诗风大变,诗坛对于蘐园社及明七子模拟之风颇为厌恶,复以宋诗为倡。弘化以后,又呈现出各家兼宗、抒写性灵的新趋向。

一、木下顺庵:首倡唐音

对于江户前期诗学,历来诗论家多认为 “尚沿五山缁徒之陋习”[2],“犹沿袭宋季之派”[3],“诗风淳朴未开,率学宋而鄙粗”[4],认为一方面继承五山诗学的传统,另一方面宗奉宋诗,完全笼罩在宋代诗学的影响之下。张红通过较为细致的考察,指出这一时期诗学实具三种倾向,其一以藤原惺窝为代表,基本沿袭了五山传统,表现了明显的“宗宋”倾向。其二以藤原惺窝的弟子林罗山、松永尺五、那波活所、堀杏庵、菅得庵,以及林家子弟鹅峰、梅洞等为代表,主张“唐宋并尊”。“唐宋并尊”是江户前期诗学之主流,当时诗家几乎都既尊奉唐诗之高妙,亦推举宋诗之奇崛,李杜、苏黄并称,对于唐诗也较少分别初、盛、中、晚。其三是石川丈山的尊唐主张。被称为“日东李杜”的著名诗人石川丈山开始推举唐音,成为这一时期诗学的异调。“石川丈山的‘首倡唐诗’,虽在当时未成风气,但为诗坛带来了新声,为江户中叶的‘独尊盛唐’开了先路。”[5]对此一时期诗学观念趋向的观察和把握,应是符合历史实际的。

盛矣哉,锦里先生门之得人也,参谋大政,则源君美在中(新井白石)、室直清师礼(室鸠巢);应对外国则雨森东伯阳(雨森芳洲)、松浦仪祯卿(松浦霞沼);文章则祇园瑜伯玉(祇园南海)、西山顺泰健甫、南部景衡思聪(南部南山);博该则榊原玄辅希翊(榊原篁洲),皆瑰奇绝伦之材矣。其冈岛达之至性、冈田文之谨厚、堀山辅之志操、向井三省之气节、石原学鲁之静退,亦不易得者。而师礼之经术、在中之典刑,实旷古之伟器、一代之通儒也。夫以若数子之资,而终身奉遵服膺先生之训,不敢一辞有异同焉,则先生之德与学可想矣。[6]

这些弟子均为当时政坛、儒学、文苑之翘楚,形成了颇具影响的木门派。其中,新井白石、室鸠巢、雨森芳洲、祇园南海、榊原篁洲,世称木门五先生,加之南部南山、向井沧洲、三宅观澜、服部宽斋、松浦霞沼,共被尊为木门十哲。

木下顺庵存世文献很少,《锦里文集》十八卷为其子木下寅亮编集遗文而成,但仍能体现其诗学倾向。顺庵及其弟子,事实上成为了江户中期诗坛一股强大力量。特别值得一提的是,顺庵倡导唐诗对江户诗风转向发生的重要影响。荻生徂徕认为:“锦里先生者出,而搏桑之诗皆唐矣。”[7]服部南郭亦高度称颂顺庵:“实为文运之嚆矢。虽其诗不甚工,首唱唐。”[8]

木下顺庵是否“首唱唐”,学界有不同意见。如前所述,石川丈山亦推举唐诗,其生于1583年,较顺庵年长三十八岁,推测其倡导唐诗时间在前应可信。石川克、友野霞舟均主张丈山“首倡唐诗”[9],松下忠则认为顺庵既提倡盛唐、中唐之诗,也肯定宋诗,并未专倡唐诗。他说:“我也承认顺庵以盛唐为宗的看法,但是我不能赞成像徂徕、南郭那样把顺庵定为唐诗的提倡者,因为顺庵没有划分像唐这样的特定的时代。”[10]

对此,应该从历史发展的眼光来进行分析判断:第一,木下顺庵虽没有明确提出盛唐观念,也没有专推盛唐,但高度重视唐诗却是事实。江户前期的倡导唐诗,与中期享保时期(1716—1735)独以开元、天宝为宗不同,不能以中期的标准来评判前期诗论。第二,顺庵的诗学主张与其创作实践都倾向唐音。顺庵认为最理想的绝句应具备“词调流丽,兴趣含蓄,写意外之妙”[11]的审美特质。而词调流丽、兴趣含蓄,明显偏于唐风,尤其“兴趣”一说是严羽专指盛唐诗的诗学概念。较之同时代其他诗人,顺庵的汉诗创作明显倾向唐体,清新含蓄、情韵丰厚。第三,顺庵为世所敬仰,弟子们“终身奉遵、服膺先生之训,不敢一辞有异同焉”。木门弟子后来特别宗尚唐音,与顺庵的诗学主张必然有着重要联系。故张红提出:“从日本汉诗发展史来看,木下顺庵确实开启了江户诗坛宗尚唐诗的诗学潮流,将其视为‘倡唐音’者实不为过。”[12]

友野霞舟的认识比较客观,他既认可石川丈山首倡之功,又指出木下顺庵开一代风气之实。

建櫜以来,文治渐修,诗教渐胚,尔时虽有石川丈山等一二硕士首唱唐诗,然气运未到,旧习未祛。至锦里先生出,专以唐为宗,于此白石、南海等诸才人皆萃其门,彼唱此和,铿金锵玉,殆与开、天比隆矣。呜呼盛矣![13]

在友野霞舟看来,石川丈山虽为时间上“首唱唐诗”,但影响难与木下顺庵相比。一则,“气运未到,旧习未祛”。丈山活跃的江户前期,独尊唐诗的风气未开;前期转入中期,受明代诗学的影响,诗学风气渐变,学唐倡唐日隆,盛唐观念日益明确。二则,“才人皆萃其门”。顺庵桃李满门,大家辈出,他们尊奉顺庵的诗学主张,创作上以唐为取法对象,引导并带动诗学风气发生根本性转变。蘐园派的荻生徂徕、服部南郭皆认为木下顺庵“首倡唐诗”,应该是从诗学风尚的影响而言。

考察木下顺庵留存下来的为数不多的文献资料,仍清晰见出其宗唐倡唐之主张。这主要表现在他对唐诗、尤其是对李杜的高度评价。从他身上,我们也可约略见出明代诗学的影响。

顺庵虽也对中唐诗、宋诗有过肯定,但和盛唐诗相较,明显有高下之别。天和二年(1682年),顺庵与朝鲜使者互赠诗文,在《次成学士韵》的诗序中言:

今乃挹盛唐之高风,岑贾之芳躅,别赐三篇,以示悃愊,此亦眄睐之深,期我乎盛唐也。不敢当,不敢当,是以掬元、白之余波,撷苏、黄之残芳,仍用来韵报谢。[14]

他称成学士诗为“挹盛唐之高风,岑贾之芳躅”,言对方“期我乎盛唐也”,明显是将盛唐诗视为诗之典范,自谦称自己尚未得其法,所以说“不敢当”。进一步谦称自己只是“掬元、白之余波,撷苏、黄之残芳”。从“高风”“芳躅”与“余波”“残芳”的措辞看,顺庵对盛唐与中唐、宋诗的评价显然是界划分明。

木下顺庵对李杜最为推重,多有赞叹。有时李、杜并举,如“李神杜圣”[15],“少陵之忠愤、太白之飘逸”[16]等,没有明显高低之分,而更多为分别赞誉。

顺庵赞誉李白为“诗仙”“谪仙”“天才”,极为仰慕。“仙李文章焰,赫如日月丽”[17]“太白仙才谁共论,赋成鹏翼掩天门。百篇一斗豪吟客,大雅千年今又存”[18],“谪仙豪气天才异”[19]等等。在《三体诗绝句跋》中称:“唐人绝句,以青莲、龙标为正宗,虽以少陵圣于诗者,有不逮焉。”[20]显然,顺庵认为在绝句的创作方面,李白有超过杜甫之处。这在当时是少有的论调。顺庵还专为李白观瀑图、李白醉像作诗:

豪气能知天下士,眼高四海有深情。庐山暗挽银河水,付与汾阳洗甲兵。[21](《李白观瀑图》)

懒看倾国醉冥冥,狂态犹含豪气馨。惆怅渔阳莨荡酒,大唐朝士几人醒。[22](《李白醉像》)

对于杜甫,顺庵亦由衷推崇:“千载浣花水,东方折木津。诗源开世界,文焰更精神。”[23]对杜诗反复品读学习,并以诗记之:

少陵诗律酷幽蕴,邵傅解成如揭暾。推毂房公怀燮理,报章岩武遣残魂。清贫乐酒常忧国,独步擢材长赫门。窥杜牖窗君得髓,吟余闲适是桃源。[24](《读〈杜律集解〉寄石征君》)

寥寥大雅葩经后,忠胆义肝堪共俦。京洛风尘年月晚,乾坤心迹鬂毛秋。陈时宁与史编异,爬痒浑如仙爪侔。惆怅百花潭上水,清流不浣一生愁。[25](《读〈杜律〉》)

顺庵对杜诗赞赏不已,称其诗律幽深蕴藉,诗作堪为“诗史”,读之如“仙爪爬痒”,酣畅淋漓,认为杜诗为“寥寥大雅葩经后”,即《诗经》之正脉、当世之大雅正音。更盛赞杜甫之品性“忠胆义肝”“常忧国”,感其才华“独步擢材”。无处不显示出对杜甫诗才与人品的崇敬与推重。

通观顺庵对李杜的评价,有一个现象值得关注。《杜律集解》为明人邵傅的杜甫律诗集评本,顺庵反复言及,说明当时明人选本已经传入日本并为诗家接受。顺庵在《三体诗绝句跋》中,认为唐人绝句,当以李白、王昌龄为正宗,杜甫虽圣于诗,亦不能及。这一观念当源自明人高棅《唐诗品汇》。《唐诗品汇》分诗体编排,全书分为七体(五绝、七绝、五律、七律等)、九品(正始、正宗、大家、旁流等)。其中李白多居于“正宗”,杜甫多列为“大家”。“大家”这一品仅有杜甫一位。显然,顺庵受到了高棅诗学主张的影响,用明人眼光来论诗高下,开启江户诗坛一代新风。

木下顺庵曾明确提到自己认真研习《沧浪诗话》,并从中受益,“幸从严羽继诗话”[26]。《沧浪诗话》虽为南宋严羽所著,但它崇盛唐之诗,实开明代诗学之先河。从《沧浪诗话》到《唐诗品汇》《杜律集解》,清晰显示出顺庵已经接触到明代诗学观念并受其一定之影响。

二、新井白石:尊唐音与倡声律格调

新井白石(1657—1725),字在中、济美,号白石,又号锦屏山人,江户人,“器资宏伟,才负经纶,洽闻多识”[27],为当世不二之英才。由木下顺庵推荐,仕于甲府藩主纲丰,纲丰后为德川第六代将军,白石遂为重用,成为第六、七代将军之重臣,掌管朝政,革新政治,号为 “正德之治”。他精通典制,长于经世治用,学问博洽,著述极多,明治四十年(1907年) 图书刊行会编行的《新井白石全集》收录其著述79种,共193卷。《先哲丛谈》称:“古今著述之富,莫若白石焉。”[28]内容涉及经学、史学、地理学、军事、外交、文字、文学等。白石汉诗创作成就亦高,影响深远。《先哲丛谈》云:“白石诗才亦为天纵,其精工当世无敌。”[29]江村北海《日本诗史》云:

白石天受敏妙,独步艺苑,所谓锦心绣肠、咳唾成珠、呓语谐韵者,索诸异邦古诗人中,未可多得者。而今人贵耳贱目,不甚信余言。雨芳洲所著《橘牕茶话》曰:“韩人索《白石诗草》者陆续不已。”可见异邦人犹且玉之。[30]

韩人争索《白石诗草》,其影响可见一斑。《先哲丛谈》还记载清人郑任钥为《白石诗草》作序事:“入贡琉球人得《白石诗草》归,遂致之清,清翰林郑任钥自写作之序,此本复经琉球至日本,终落白石手,白石珍藏之。”[31]其影响及于琉球、中国,这种境况在其他诗人中是极少出现的。其友著名诗人室鸠巢称:“君(白石)之诗,光华国家,溢美四方,其余波覃及海外者,北至朝鲜,南至琉球,又至堂堂清朝文化之国,莫不同然一辞,所至称善。”[32]白石诗文著作主要有《陶情诗集》《白石诗草》《白石先生余稿》《白石先生遗文》《白石先生手简》,诗学著作有《白石先生诗范》等。

(一) 《白石先生诗范》中的尊唐观念

朝鲜聘使李礥在《白石诗草序》中说道:“白石之诗,格清而响亮,语新而趣远,往往有与唐人酷肖者。”[33]已明确言及新井白石诗歌创作学唐近唐的特色。朝鲜聘使赵泰亿称白石诗“有盛唐人口气”[34],直指有“盛唐”风味。龙草庐《白石先生诗范叙》更称:“唐诗之行乎吾大东也旧矣,盖以先生为古今最第一人耳,余皆斗筲不足数焉。”[35]盛赞白石为日人学唐的古今第一人。其同门好友室鸠巢亦认为白石诗“俊逸清新,直与唐人上下”[36]。上述言论表明新井白石学习唐诗,诗风近唐已为当时之共识。检视其诗集,确能见出其诗情致深婉,颇得唐人风味。《白石先生诗范》为新井白石重要的论诗著作,篇幅虽短,但集中体现了他的诗学观念。

白石《白石先生诗范》中最重要的诗学主张为“尊唐”,尤其是“初、盛唐诗”。其云:“近来唐、朝鲜、此方皆学唐诗。”[37]指出了当时明人、朝鲜、日本诗学皆以唐为宗的共同趋向,对这一宗尚白石表达了充分肯定。比石川丈山、木下顺庵更进一步的是他不再空洞地谈论为何要“尊唐”,他更关注的是如何学唐诗,其云:

就诗而论,初唐盛唐之诗无论何体何作,皆当熟读,须再三玩味涵咏,将其韵味细细品味、体会、记诵。如此,自然能使自己之言辞渐近唐之风骨、神韵,句调也可合于唐声。作诗之法,总览收束之体格构造、具体刻画之内容,亦皆深入我心。[38]

白石最为重视的是“初、盛唐诗”,这与其师木下顺庵不甚区分“四唐”已有了一定的区别。具体到如何学习,他认为要诸体兼取,学唐诗一要学其辞藻,二要学其句调,最后诗法、内容应当用心体会,这样方能从风骨、神韵、句调、结构上近于唐风。这些都是从诗歌表现形式上来谈论学习唐诗之门径。明人重声律、格调的诗学主张已经在他的著作中有所体现,也表现了江户中叶重视诗歌艺术特质的观念已渐渐兴起。

除了有诗歌形式上的讨论,白石还谈到了“性情”的问题,即如何用唐诗固有的形式,表达一己之真性情,其称:

我有一言常道:诗为抒发性情之物,若胸中常有各式唐诗,则心情流露之前,必先穿行于唐诗之中,再涵咏其情,吐嘱而出。以具足唐诗风韵之形式,来表一己之情性。如注水于杯盏之中,再涂酒于杯口之上,如此静置,一旦将水倒出,则流出之水也必带酒气。笑言唐诗风韵与酒气岂无二致?切记上述之法。[39]

他认为学诗先要背诵大量初、盛唐诗,学会其格调、声律、神韵、结构,这是写好诗的前提。但是另一方面,他又强调 “诗本性情”,主张二者应该很好地融合起来。既有一己之性情,又有规范、雅正的形式,如能在抒情之先,以唐诗来规范其表达方式,则其情味与完美的艺术形式融合。由此,还举了注水于杯,酒熏染杯口,最终倒出的必是“酒气之水”为例,是以酒气喻唐诗风韵,充分表明学习唐诗、体味唐风对于诗歌创作的必要性和重要性。

从本质而言,新井白石的学习唐诗之法,有着较为明显的格调论色彩。一方面关注于唐诗的外在形式,特别是唐诗的声律、句调,主张涵咏其风味,得其雅正的形式;另一方面仍强调性情,但这种主张,一定程度而言,也是为江户中叶即将全面到来的模拟之风寻找其依据。当然,在他看来,这也是他提倡的诗歌创作的理想境界,在一定稳固的形式之内,表现仍旧鲜活的诗情。但事实上,其后的许多学习者难免陷于形式的窠臼,并未能赋予其内在的真情真性。

就诗歌内容而言,新井白石主张要学会积累和活用诗歌素材,这也是他认为李、杜诗歌值得我们学习的地方,其称:

将诗作依题依事分别活记活用之事:作者姓甚名谁、其诗所言何物、所思为何,如此依诗题事物分类记忆学习,自己吟诗作句亦当先审题度事,而后专致于斟酌切题合适之字句。纵是文豪李杜之辈,亦可见此功夫之深厚积累。[40]

重在学习诗事,准备诗料,以为学养。“纵是文豪李杜之辈,亦可见此功夫之深厚积累”,杜甫“读书破万卷”,足见其学力深厚,而李白世人多赏其诗歌“雄奇飘逸”“天然秀拔”,殊不知他曾“三拟《文选》”,可见学养之深厚。有见于此,白石特别指出“用典”在诗歌创作中的重要地位:“古人正是用典,其诗情才得以尽数表达,典故故事实难利用,然仍有众多之士迎难而上,典故故事之重要足见。”又谈及用典之法:

用典之法多矣,多如撒盐入水,乃画龙点睛之笔,尽显其味。初见不得其要,细味方恍然而得其真意。宛如粘骨之肉,相似又相连。诸如此类,不用刻意将其分辨,何况古今事多似是而非,世间全然相同之事物本不存在。寻相似而非全然一致之事物,正如细嗅风中花香,风耶?花耶?花香与风之界域又何在?可辨乎?

“是与不是”有无尽之意味。[41]

用典最忌生硬,用典与诗情两两相隔,是为诗病。宋诗好用典,诗境、诗情为典故所累,读来生涩,唐人亦用典,但其典“如撒盐入水”,“尽显其味”,亦如“粘骨之肉”,相连相似,更如“风中花香”,一切了无痕迹。这里提出了用典的原则,即不伤诗意、诗心,妙合诗事,典故与所咏之事,要“似”又“不似”,“是”又“不是”,两难分际。新井白石从艺术创作规律出发,探讨艺术表现中的“相似性”与“典范性”原则,具有一定的深度。这与江户初期诗家从诗歌教化等角度推崇唐诗,尊奉杜圣有了较大差别。可以看出这一时期对于诗歌艺术特质的探讨转见深入。

新井白石最为称道的诗人是“李杜”,其云:“李杜诗中具六朝遗风,句调体势、诗体风韵,皆展露无遗。”[42]这是从渊源论角度赞赏李、杜二人的诗学涵养之功,且能从辨体方面来探讨,这也是江户前期诗学诗论甚少涉及的角度。白石诗中屡见对李白的钦慕之情,如“风神俊爽李青莲”[43],“子猷清兴犹怀古,太白英风亦视今”[44]。其对杜诗也颇见倾心,其集中化用杜诗处处可见。

(二) 接受明代诗学、探讨声律格调

我们从白石的学诗经历中可以见出他兼受宋、明诗学的影响。其称:

初学之日,以穷乡僻壤匮乏师资,从学诗之小书,到《诗人玉屑》,再三熟览……其后《瀛奎律髓》中也可学拗字格之诗,《唐诗训解》亦有论及拗字体,可参究。[47]

《诗人玉屑》《瀛奎律髓》皆为宋元诗学著作,仍受到白石重视,而明代李攀龙《唐诗训解》已进入白石参究的范围。《白石先生诗范》中,白石还重点推荐了《唐诗训解》,以鼓励指导年轻人的诗文学习:“对于年轻者,可使熟记《唐诗训解》和《文章轨范》。”[48]白石主动接触研习明代诗学专著,重视明人唐诗选本,并作为研习的范本,对于日本诗坛诗学风气的转变有着重要的影响。

新井白石对于王世贞也有论及,在《室新诗评》中他说道:“王元美对杜甫《昆明池》[49]一诗有评:浓丽沉切,惜多平调,金石声渐卒耳。”[50]白石及其弟子接受明七子诗学,日人也有相关论述。白石好友、著名诗人梁田蜕岩评曰:

元禄中江户白石先生出,专述唐诗,其入门时多学万历七才子,世上诗风渐移。继而徂徕先生一改先前的诗风,以学七才子为主,其门派中人才辈出矣。[51]

在蜕岩看来,白石既继承木下顺庵诗学,尊唐重唐,又有新的开拓,接受明诗,学习明七子。其后才有荻生徂徕倡导明诗,大力推崇明七子,门下有杰出弟子,渐成风气。这确能反映出江户中期诗学发展流变的实际进程。松下忠认同蜕岩的说法,“白石提倡唐诗和明诗要早于蘐园派的诗论,特别是要早于蘐园派的明诗鼓吹,我主张白石的明诗鼓吹是蘐社的先鞭。”[52]白石接受明诗,重视明七子,表现出对声律格调的关注和积极探讨。这在他的论诗文稿《室新诗评》中,得到了较为充分的体现,和白石其他作品中表现出来的诗论观点也能相互印证。

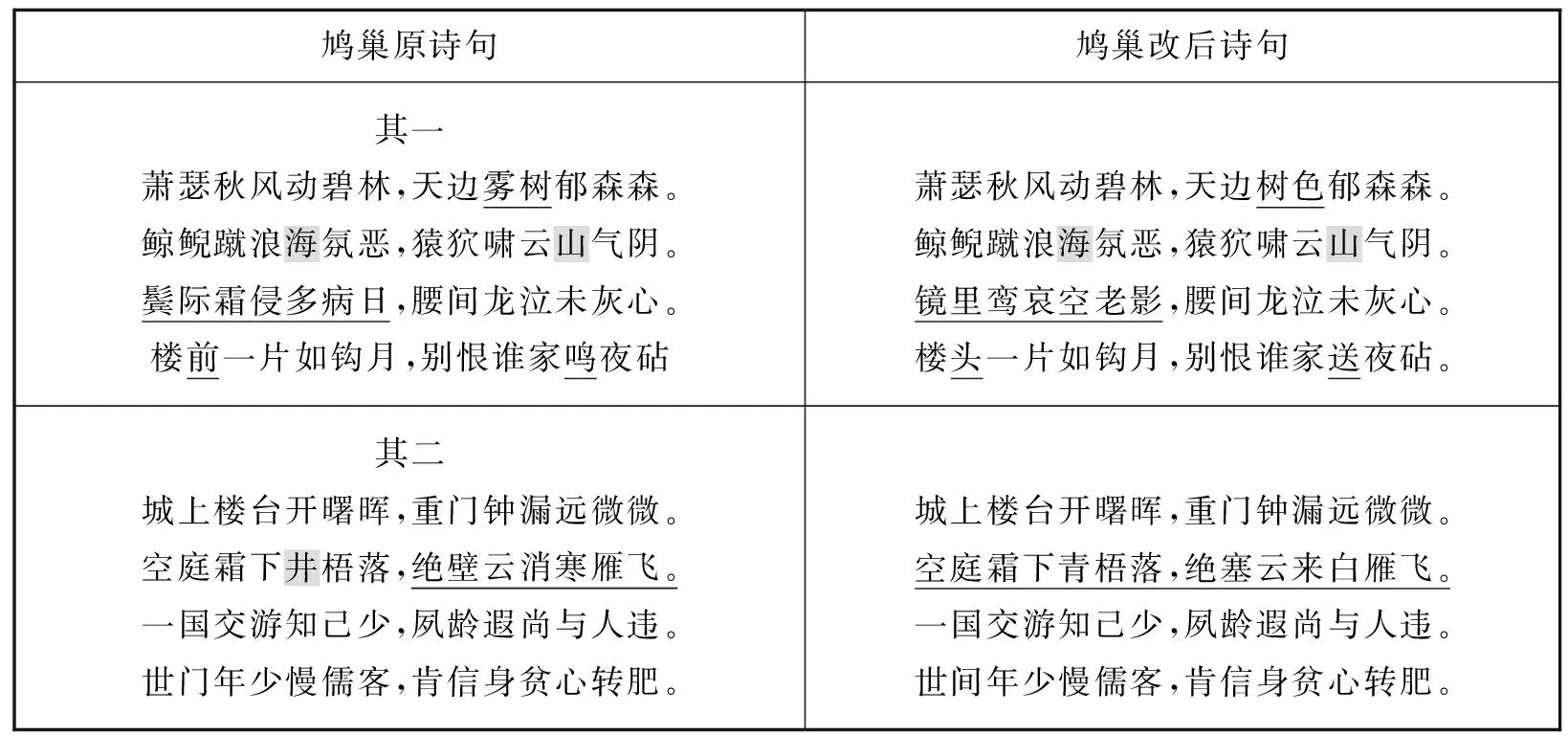

室鸠巢曾做《秋兴八首和老杜韵》请教白石。白石阅读后以书信形式予以详细评说,提出修改意见。鸠巢收信后,进行了相应的修改,再次请教。白石再次详加批注,回信。两位当时极负盛名的大诗人相互切磋探讨,堪称诗坛佳话,也在某种程度体现了白石与鸠巢的诗学宗尚和趣致。

白石对鸠巢诗的总体评价是“沉郁之思,古色苍然”,然后逐首进行评析,提出修改意见。下面我们仅以《秋兴八首和老杜韵》其一、二两首诗的具体评改为例[53]:

鸠巢原诗句鸠巢改后诗句其一萧瑟秋风动碧林,天边雾树郁森森。鲸鲵蹴浪海氛恶,猿狖啸云山气阴。鬓际霜侵多病日,腰间龙泣未灰心。楼前一片如钩月,别恨谁家鸣夜砧 萧瑟秋风动碧林,天边树色郁森森。鲸鲵蹴浪海氛恶,猿狖啸云山气阴。镜里鸾哀空老影,腰间龙泣未灰心。楼头一片如钩月,别恨谁家送夜砧。其二城上楼台开曙晖,重门钟漏远微微。空庭霜下井梧落,绝壁云消寒雁飞。一国交游知己少,夙龄遐尚与人违。世门年少慢儒客,肯信身贫心转肥。 城上楼台开曙晖,重门钟漏远微微。空庭霜下青梧落,绝塞云来白雁飞。一国交游知己少,夙龄遐尚与人违。世间年少慢儒客,肯信身贫心转肥。

白石指出诗中“海”“山”“井”等均为拗字,但并不反对这样使用,特意说明“多见于古人之作,并非瑕疵,此为拗字格”。他认为第一首中,“天边雾树郁森森”的“雾”格致不高,“氲、氛、云、气”皆有此意,可以替换,应该寻求更妥恰的、无可替代之字;“鬓际”之句虽四平八稳,但与下一句的雄壮有出入……对第二首诗,白石表达了欣赏:“一国”“夙龄”之对多具古意。鸠巢采纳了白石的建议。白石一直强调“格致”“古意”“未见声病”。显然,其主要着眼于声律格调来评诗论诗,虽然这样的创新往往是以“效古”“复古”“以古入律”的形式体现出来。

这两封书信中,白石反复提到拗字格。

于(《诗人玉屑》)第二卷得知拗字格之运用,细细品读,注意到五言七言都善用拗。其后《瀛奎律髓》中也可见用拗字格之诗,其后有丁卯句法、老杜吴体之类,无才则难以驾驭。若观古人之诗,唐初卷中此格甚少,中晚唐时而可见,至宋渐多,明七子以来则格外注重声律。《唐诗训解》之中不也论及拗体吗?[54]

“拗”就是在常规格律中有所突破,变更一两字的平仄,使之不“顺”,而音韵铿锵、有奇崛古拙之气,创作难度较大。杜甫较早创作拗体诗,他在夔州时,多调高律细之作,曾有七言诗《愁》,非古非律,亦古亦律,自注“强戏为吴体”。之后类似的诗作亦称吴体,宋代人改称为“拗体”。《瀛奎律髓》卷二十五“拗字类”小序认为,“江湖派”所称的“丁卯句法”即是“拗”。可见,白石所说“拗体格”“丁卯句法”“老杜吴体”基本是同一个概念。明七子提倡复古,倡言“诗必盛唐”,多偏重在诸如此类的格调声律方面。白石对声律格调的格外关注,实也是对明七子的较为熟悉和认同,他已经比较深入地接受明代诗学观念。

白石还对唐、宋、明诗进行了一番比较,认为唐初诗很少拗字格之运用,中晚唐诗时而可见,宋诗渐多,而明代尤其是明七子以来,格外注重。在谈到拗字格、声病等问题时,白石的态度非常明确:“唐诗中可见对此的关注,且多句律相和。至于宋人,其律颇乱。而明人对此颇善吟味。”[55]白石显然更认可明诗尤其明七子之诗,认为它们较之中晚唐及宋诗,更用心声律。这实际是要求跨越中晚唐和宋诗而由明诗直抵盛唐。

白石重视声律,也擅长声律。《白石先生遗稿》第三卷专有“律吕说”一文。其做诗,也多着力声律格调。当时的朝鲜聘使,争相为白石诗集作序作跋,任守干赞其“格秀而词藻采色相宣,音律谐叶”[56];赵泰亿称他“善绚而实茂,格髙而趣雅,豪健而不流于麁硬,婉丽而不泥于纤巧”[57]。这些评价均是从音韵辞藻格调入手,一则可知当时朝鲜诗论的趣向,二则也可见白石诗的基本特色。日人中井竹山曾作专论诗格、诗法、诗律的《诗律兆》,他也对白石在声调格律上的造诣颇为首肯:“我邦先辈,留心宫商者,唯白石、万庵二家。其他盖有之,吾未之见也。夫声调有正有变,正者易知,其变也,纷纷轇轕似无头绪,而其中秩然自有我条理。此则夫二家尤未悉也。”[58]他认为只有白石和万庵两人对声律格外用心。

《室新诗评》中,在详细评说鸠巢诗的遣词用韵、音律格调时,白石忍不住感慨,“本朝虽未见对此事的关注,私以为品味斟酌如此声律之美才正是律诗之妙!”[59]他遗憾当时的江户诗坛尚未形成重视声律格调之风气。朝鲜李邦彦在《白石诗草跋》中,评价当时日人诗作“大抵声调或欠雅丽,音律或未谐叶”,而夸白石诗“格力清健,词彩华绚,不但音律之谐叶,声调之雅丽而已”[60]。这既是对白石诗的肯定,也可知同时代其他日本诗人并非普遍着力于音韵声调,明代诗学观念尚未普及。这和享保时代格调说大行其道,明代诗学盛极一时还有一段较远的距离。

从“宗宋”转向“唐宋并尊”,是江户前期诗学之主流。木下顺庵与新井白石等众弟子组成的木门派,在江户前期向中期发展的过程中,尤其是在元禄、正德年间,成为诗坛一股重要的力量。他们力倡唐音,重视音韵格律,推动了明代尊唐诗学观念的深入,至享保,人人争学李攀龙、王世贞,“独尊盛唐”的诗学观念蔚为大观。木下顺庵和新井白石的诗学思想较为典型地体现了江户诗学风气的嬗变,成为日本诗坛从“宗宋”向“尊唐”转变的一大关键。

注释:

[1] [日]友野霞舟:《熙朝诗荟序》,《熙朝诗荟》卷首,弘化四年(1847年)序刊本。

[2] [日]友野霞舟:《熙朝诗荟序》,《熙朝诗荟》卷首,弘化四年(1847年)序刊本。

[3] (清)俞樾:《东瀛诗选序》,《东瀛诗选》上册,北京:中华书局,2016年,第1页。

[4] [日]筱崎小竹:《山阳诗钞序》,载赖山阳《山阳诗钞》卷首,天保四年(1833年)刊本。

[5] 张红:《从“宗宋”到“尊唐”——江户前期诗学观念的嬗变》,《中国文化研究》2019年第3期,第167~180页。

[6] [日]柴邦彦:《锦里文集序》,载木下顺庵《锦里文集》卷首。东都书肆等刊行,天明七年(1787年)本。

[7] [日]原念斋:《先哲丛谈》卷三“木下顺庵”条引荻生徂徕语,文化十三年(1816年)刊本。

[8] [日]原念斋:《先哲丛谈》卷三“木下顺庵”条引服部南郭语,文化十三年(1816年)刊本。

[9] [日]石克川:《新编覆酱集后序》称“先生首倡唐诗”(石川丈山《新编覆酱集》卷首,延宝四年刊本);友野霞舟《锦天山房诗话》称“独翁(石川丈山)首倡唐诗”(池田四郎次郎《日本诗话丛书》卷八,第373页)。二人均主张石川丈山为首倡唐诗者。

[10] [日]松下忠:《江户时代的诗风诗论》,范建明译,北京:学苑出版社,第273~274页。

[11] [日]木下顺庵:《锦里文集》卷一七《三体诗绝句跋》,东都书肆,天明七年(1787年)本。

[12] 张红:《江户前期理学诗学研究》,长沙:岳麓书社,2019年,第291页。

[13] [日]友野霞舟:《锦天山房诗话》上册“木下贞干”条,池田四郎次郎《日本诗话丛书》卷八,东京:文会堂书店,1920年,第461~462页。

[14] [日]木下顺庵:《锦里文集》卷一二《次成学士韵并序》,东都书肆,天明七年(1787年)本。

[15] [日]木下顺庵:《锦里文集》卷一六《早春会集冷泉公亭诗序》,东都书肆,天明七年(1787年)本。

[16] [日]木下顺庵:《书诗仙图后》,《锦里文集》卷一七,东都书肆,天明七年(1787年)本。

[17] [日]木下顺庵:《奉和常府相公驴马尊韵》,《锦里文集》卷六,东都书肆,天明七年(1787年)本。

[18] [日]木下顺庵:《吴李盘谷》,《锦里文集》卷一二,东都书肆,天明七年(1787年)本。

[19] [日]木下顺庵:《呈李副使》,《锦里文集》卷一二,东都书肆,天明七年(1787年)本。

[20] [日]木下顺庵:《三体诗绝句跋》,《锦里文集》卷一七,东都书肆,天明七年(1787年)本。

[21] [日]木下顺庵:《李白观瀑图》,《锦里文集》卷五,东都书肆,天明七年(1787年)本。

[22] [日]木下顺庵:《李白醉像》,《锦里文集》卷五,东都书肆,天明七年(1787年)本。

[23] [日]木下顺庵:《寄石征君三首》其三,《锦里文集》卷一,东都书肆,天明七年(1787年)本。

[24] [日]木下顺庵:《读〈杜律集解〉寄石征君》,《锦里文集》卷二,东都书肆,天明七年(1787年)本。

[25] [日]木下顺庵:《读〈杜律〉》,《锦里文集》卷三,东都书肆,天明七年(1787年)本。

[26] [日]木下顺庵:《用前韵谢洪沧浪》,《锦里文集》卷一二,东都书肆等,天明七年(1787年)本。

[27] [日]原念斋:《先哲丛谈》卷五“源君美”条,文化十三年(1816年)刊本。

[28] [日]原念斋:《先哲丛谈》卷五“源君美”条,文化十三年(1816年)刊本。

[29] [日]原念斋:《先哲丛谈》卷五“源君美”条,文化十三年(1816年)刊本。

[30] [日]江村北海:《日本诗史》卷四“新井白石”条,平安书肆,明和八年(1771年)刊本。

[31] [日]原念斋:《先哲丛谈》卷五“源君美”条,文化十三年(1816年)刊本。

[32] [日]友野霞舟:《锦天山房诗话》卷三十“新井君美”条引室鸠巢语。池田四郎次郎《日本诗话丛书》卷八,东京:文会堂书店,1920年,第464页。

[33] [朝鲜]李礥:《白石诗集序》,《白石诗草》卷首,江户:唐本屋清兵卫,正德二年(1712年)本。

[34] [朝鲜]赵泰亿:《白石诗集序》,《白石诗草》卷首,江户:唐本屋清兵卫,正德二年(1712年)本。

[35] [日]龙草庐:《白石先生诗范序》,池田四郎次郎编《日本诗话丛书》卷一,东京:文会堂书店,1920年,第35页。

[36] [日]室鸠巢:《鹤楼诗稿序》,《后编鸠巢先生文集》卷十二,东都书肆崇文堂,宝历十四年(1764年)本。

[37] [日]新井白石:《白石先生诗范》,池田四郎次郎编《日本诗话丛书》卷一,东京:文会堂书店,1920年,第39页。

[38] [日]新井白石:《白石先生诗范》,池田四郎次郎编《日本诗话丛书》卷一,东京:文会堂书店,1920年,第39页。

[39] [日]新井白石:《白石先生诗范》,池田四郎次郎编《日本诗话丛书》卷一,东京:文会堂书店,1920年,第40页。

[40] [日]新井白石:《白石先生诗范》,池田四郎次郎编《日本诗话丛书》卷一,东京:文会堂书店,1920年,第40页。

[41] [日]新井白石:《白石先生诗范》,池田四郎次郎编《日本诗话丛书》卷一,东京:文会堂书店,1920年,第41~42页。

[42] [日]新井白石:《白石先生诗范》,池田四郎次郎编《日本诗话丛书》卷一,东京:文会堂书店,1920年,第40页。

[43] [日]新井白石:《答安觉》,《白石先生遗稿》第五卷。写本,日本内阁文库本。

[44] [日]新井白石:《和藤由言》,《白石先生余稿》卷二,正德五年(1715年)刊本。

[45] [日]江村北海:《日本诗史》卷四“服子迁”条,平安书肆,明和八年(1771年)刊本。

[46] [日]江村北海:《日本诗史》卷四“物徂徕”条,平安书肆,明和八年(1771年)刊本。

[47] [日]新井白石:《室新诗评》,《新井白石全集》卷六,东京:吉川半七,1907年,第673页。

[48] [日]新井白石:《白石先生诗范》,池田四郎次郎编《日本诗话丛书》卷一,东京:文会堂书店,1920年,第40页。

[49] 指杜甫《秋兴八首·其七》,首句为“昆明池水汉时功”。

[50] [日]新井白石:《室新诗评》,《新井白石全集》卷六,东京:吉川半七,1907年,第673页。

[51] [日]梁田蜕岩:《答左海竹田生》,《答问书》卷上,池田四郎次郎等编《日本艺林丛书》第2卷,东京:六合馆,1928年,第32页。

[52] [日]松下忠:《江户时代的诗风诗论》,范建明译,北京:学苑出版社,第273~274页。

[53] [日]新井白石:《室新诗评》,《新井白石全集》卷六,东京:吉川半七,1907年,第669~671页。

[54] [日]新井白石:《室新诗评》,《新井白石全集》卷六,东京:吉川半七,1907年,第673页。

[55] [日]新井白石:《室新诗评》,《新井白石全集》卷六,东京:吉川半七,1907年,第673页。

[56] [朝鲜]任守干:《白石诗集序》,《白石诗草》卷尾,唐本屋清兵卫,正德二年(1712年)本。

[57] [朝鲜]赵泰亿:《白石诗集序》,《白石诗草》卷首,唐本屋清兵卫,正德二年(1712年)本。

[58] [日]中井竹山:《答大出子友书》,《诗律兆》卷十一,须原茂兵卫等,安永五年(1776年)本。

[59] [日]新井白石:《室新诗评》,《新井白石全集》卷六,东京:吉川半七,1907年,第670页。

[60] [朝鲜]李邦彦:《白石诗草跋》,《白石诗草》卷尾,唐本屋清兵卫,正德二年(1712年)本。