医患会话研究的动态可视化分析

2022-10-12刘灏

刘 灏

(华中师范大学文学院,湖北武汉,430079/昆明医科大学国际教育学院,云南昆明,650500)

一、引言

近年来,健康话语(health discourse)逐渐成为语用学、话语研究等关注的重要对象,主要包括医疗问询、临床治疗、康复医疗等语境下的语言使用,涉及身心方面的健康与治疗问题[1]。医患会话可说是贯穿不同语境下的重要话语,为了准确把握国内外关于医患会话的研究现状及趋势,本文运用Citespace文献计量工具对现有文献进行了梳理。CiteSpace应用于科学文献中识别并显示科学发展新趋势和新动态,可以“将一个知识领域来龙去脉的演进历程集中展现在一幅引文网络图谱上”。Citespace自21世纪初兴起于情报学以来,迅速为其他学科借鉴使用,如医学、教育学、经济学等。近年来,CiteSpace也逐渐在语言学研究领域得到一定范围的应用,主要包括语言政策与规划[2]、外国语言学研究进展[3]、二语习得[4]等。现有的研究多为针对国内或国外某一研究领域的单边研究,同时对二者进行分析的双边研究少有触及[5]。因此,为了更全面清楚地把握国内医患会话研究的动态和趋势,分析其各自的研究热点和研究范式,本研究拟采用CiteSpace对国内外医患会话的研究进行可视化分析,通过分析文献共被引、关键词共现、作者共被引、国家机构的合作情况等,对比国内外医患会话研究的前沿与趋势,以便双方更好地交流互鉴。

二、研究方法和数据来源

本研究基于CiteSpace(5.7.R2版本)对医患会话国际和国内两个数据库的相关文献进行关键词、期刊、作者、机构和国家共现分析。通过高频关键词及突现词的时间分布,分析该研究领域研究热点的动态情况;通过期刊、作者、机构和国家的共现分析,展示该领域的研究阵地、学术群体和地域分布情况,以期大致描绘出医患会话研究的国内外现状趋势图谱。

考虑到国内对医患会话的相关研究起步较晚,成果相对较少,为了保证国内研究数据的完整性和文献对比的对等性,本研究选取了CNKI为国内文献的来源数据库,以Web of Science核心合集(包括SCI-EXPANDED和SSCI)为国际文献的来源数据库。国内文献在“哲学与人文科学”“社会科学I辑”“社会科学Ⅱ辑”文献类别目录下,分别以“医患会话”“医患话语”“医患对话”“医患交际”为主题,起始时间不限,检索日期为2020年11月6日(下同)。共检索出文献227篇,经数据核查,剔除3篇会议通知,最终有效文献有224篇,其中CSSCI期刊来源文献27篇。226篇文献中发表时间最早的为1993年。国外文献按自定义检索式TS=(clinician communication*or doctor-patient conversation*or physician-patient communication*or medical consultations*or clinical discourse*or doctor-patient interaction*)进行检索,时间不限,筛选学科门类为“Linguistics”和“Language Linguistics”,文献类别为“Article”(论文),得到文献829篇。利用WOS导出文献题录信息后,在CiteSpace中进行清洗和除重,得到有效文献826篇,其中发表最早的为1981年的一篇。

三、国内外医患会话研究动态可视化对比分析

(一) 发展趋势及热点分析

1.发展趋势

图1 国内外医患会话研究年度发文量(1981—2020)

医患会话研究属于会话分析的研究分支,隶属于语用学的研究范畴,而语用学作为一门独立学科的标志是1977年JournalofPragmatics的创刊,四年后,一篇探讨医患会话相关因素(Rosaria Conte 1981)的文章就发表于此刊物上。可见,国外在语用学的研究初期就有学者关注到医患话语分析的研究视角,但短期内暂未形成较大影响,直到1989年才重新开始有相关成果显现。1989年—1997年是一个缓慢发展的进程,直到1998年以后相关研究成果逐渐增多,呈现出曲折上升的趋势。国内早期的语用学研究可溯至胡壮麟和沈家煊。胡壮麟先生(1980)[6]将语用学介绍到国内,概述了语用学的研究对象和方法、各语言学派对语用学的评论以及语用学与其他学科的关系等。沈家煊先生先后翻译了Levinson(1983)《语用学》一书中的主要内容[7]。国内对医患会话分析最初的探讨始自1993年[8],他们意识到了医患之间话语沟通所应遵循的一些原则,如得体性、方式性和情感性原则,将格莱斯的合作原则引入用于指导医患对话沟通。经历了一段时间的沉寂后,2006年起开始有相当数量的成果出现,总体增长趋势相比国外总体情况较为平缓。

2.热点分析

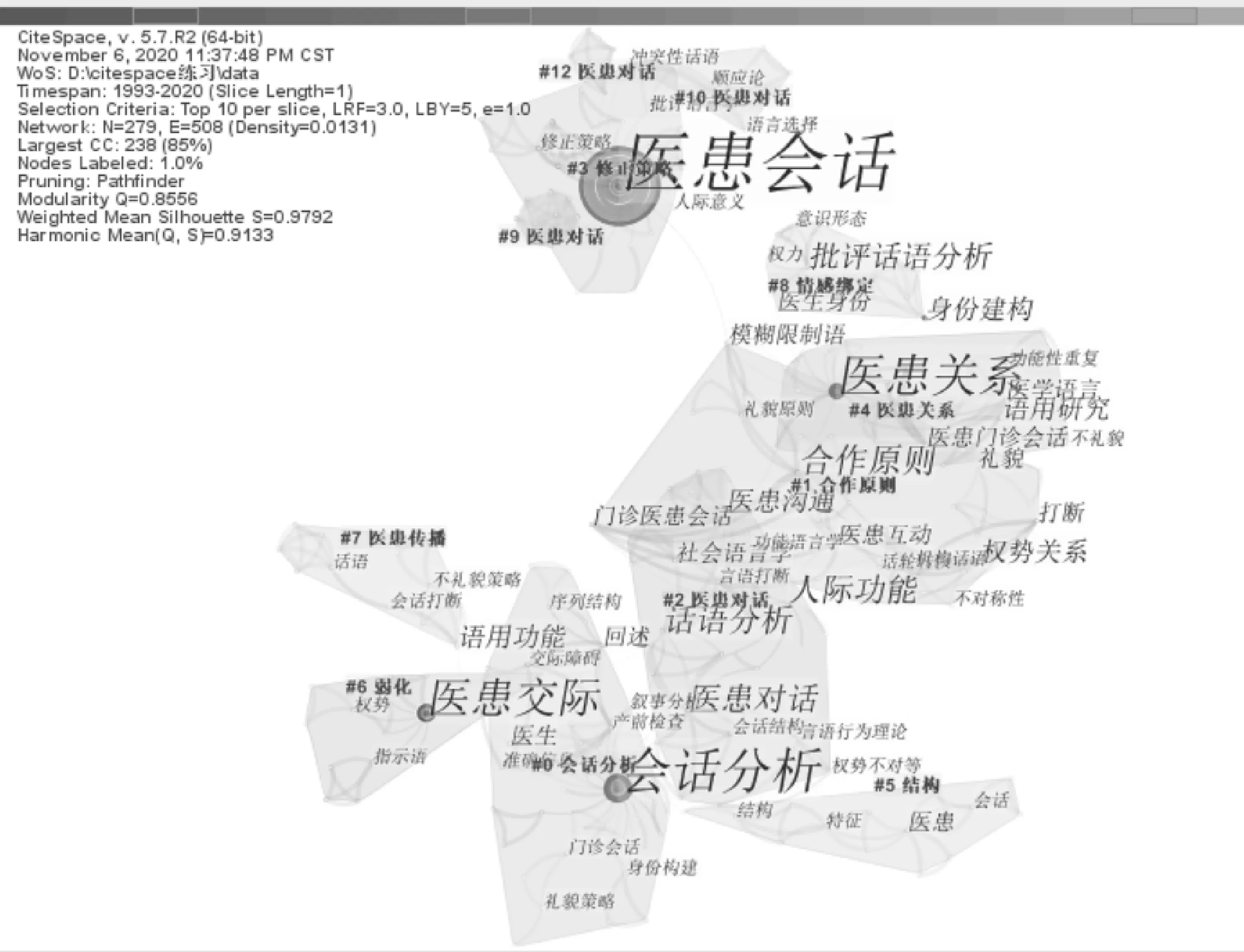

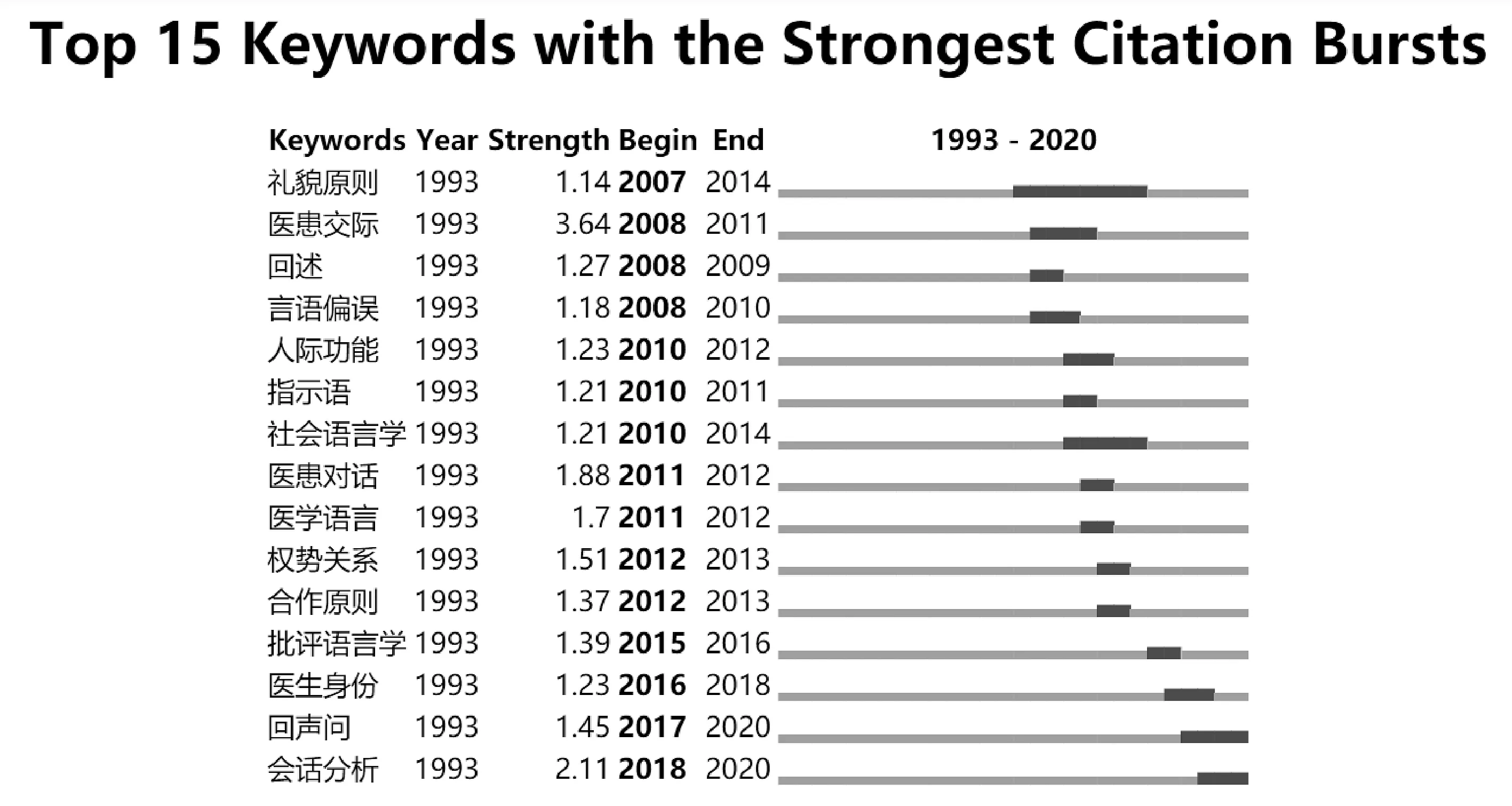

(1) 国内研究热点。关键词是科学计量研究的重要指标[9],关键词在不同文献中的出现情况,包括共现和突现情况,能够反映出某一研究领域的热点。在关键词共现图谱网络中,关键词字体显示越大,代表中心性越强,表明其在相关研究领域的共现网络中的影响力较大。由图2可知,国内医患会话研究的关键词聚类主要包括医患会话、会话分析、合作原则、修正策略、会话结构、弱化、情感绑定等。在整个发展历程中这几个方面受到较高的关注,是该领域研究的热点。为了更为准确地挖掘医患会话相关研究的主题,可以进行关键词突现分析,关键词“突现”指的是某一关键词在特定的时段内有相当频率地突然显现,可以从出现和持续时间以及出现强度等多个角度解读研究的关注点和热度,通过CiteSpace关键词突现分析得出图3。

图2 国内医患会话关键词共现关系图谱

图3 国内医患会话研究关键词突现图(以突现开始时间排序)

“礼貌原则”是出现较早(2007年)且突现时间最长(8年)的一个关键词,这说明国内医患会话研究的早期主要关注这方面的内容,如:梁雪清(2007,2012)[10]从Lakoff(1973)和Leech(1983)提出的礼貌原则的理论基础上阐释了医患对话中的委婉语的礼貌功能,同时作了医患会话中委婉语的礼貌分析,常用策略有“省略”“同情准则”和“模糊限制语”的使用等;程骋(2011)[11]认为语言现象中的礼貌行为是一个动态过程,从不礼貌到礼貌的表达是一个连续体,从不礼貌到必须不礼貌也是如此,通过语料库分析得出结论:在医生患者对话时,医生可以提醒、命令,甚至警告病人,这虽然违背礼貌原则,但却是对病人负责任。赵海燕(2014)[12]认为医生模糊限制语的普遍使用是医生遵守礼貌原则的重要策略之一。“社会语言学”也是突现持续时间较长的一个关键词(2010—2014),说明在这一时期内以社会语言学的角度来分析医患会话较受关注,如:高丽(2010)[13]从社会语言学的角度分析了影响医患会话的各类社会文化因素,如医患知识图式、权势关系、病情信息掌握情况等,指出医患会话分析需结合语域与语体、话轮转换与策略及外部社会文化因素等。

“批评语言学”“医生身份”“回声问”是近五年来突现的关键词,体现了当下研究的热点和趋势。就“批评语言学”相关研究来说,如刘兴兵(2007)[14]介绍了批评话语分析的特点、理论基础和一般步骤,重点论述了可用来研究中国医患会话的语言工具(包括分类系统、及物性、情态、预设、话题、问答、话轮转换、对应结构等);谭晓风(2015,2017)[15]指出,批评话语分析旨在通过对语言特征的分析,揭示社会现实中的不平等现象以及语言呈现权力和意识形态的方式。系统功能语言学关注语言与社会的辩证关系,被认为是批评话语分析的重要方法和理论基础,在从名物化、分类、及物性和情态系统考察了中医门诊会话的语言特征,证实了语言是医患不对等权力的产物。关于“医生身份”的研究,如:夏玉琼(2016)[16]参考Brewer和Gardner的身份表征理论,基于医患会话的相关语料,从群体、人际和个体三个层面考察医生多元身份的建构。在医患会话中,医生通过在言语上有策略地建构不同的身份与患者交流,可以对医患关系进行有效管理,构建和谐的医患关系。关于“回声问”的研究,如:张帅(2018)[17]先后撰文两篇考察了回声问的特征及其修辞功能,回声问具有问句和重复的双重特征:以平声调或高声调表疑问,以全部重复或部分重复对方前一话语为重复特征,重复的先前话语可以是陈述句、祈使句、疑问句;回声问的修辞功能有要求证实、要求解释、语篇构建、语境制约和人际情感等五种功能。

(2) 国外研究热点。国外医患会话相关研究的关键词共现聚类图谱如图4所示,从图中可看到主要聚类有“communication(沟通)”“narrative discourse(叙事话语)”“social networks(社会网络)”“language impairment(言语损伤/障碍)”“access(途径)”“treatment(治疗)”“adolescents(青少年)”“underlying structure analysis(基本结构分析)”“neuropsychological evidence(神经心理学证据)”“speech(言语)”等。从图谱中也能看到很多与病理语言学相关的关键词显现出来,如“aphasia(失语症)”“dementia(痴呆)”“traumatic brain injury(外伤性脑损伤)”等,可见,在国外医患会话的相关研究中,对患者言语损伤的研究是比较突出的一个特点,传统语言学研究渗透到了医学范围内,开拓出了病理语言学研究领域。

图4 国外医患会话研究关键词共现关系图谱

通过对关键词突现情况分析,得到了图5,图5显示了1981年—2020年突现的15个关键词:“disability(言语失能)”“performance(表现)”“language impairment(言语损伤/障碍)”“assessment(评估)”“outcome(效果)”“health(健康)”“narrative(叙事)”“people”“communication(交际)”“conversation analysis(会话分析)”“stroke(中风)”“intervention(干预/介入)”“impairment(损伤/障碍)”“individual(个体)”“therapy(治疗)”。

图5 国外医患会话研究关键词突现图(以突现开始时间排序)

虽然国外相关研究始于1981年,但从突现词来看,早期研究主题相对较为分散,没有突现出相对集中的关键词,从2000年开始出现了比较相对成聚类的关键词 “disability(言语失能)”,且在突现后的12年中一直受到相当的关注,主要研究有:Girolametto L(2000)[18]调查了八名儿童保育员对言语发育障碍或迟缓儿童的语言输入,从语言结构指标来进行考察,主要包括语速、平均话语长度、单词种数、与总用词的比率(TTR)以及语篇特征(指导性、互动性、语言建模)等,研究发现针对言语发育障碍或迟缓的儿童的语言输入需以指导性的为主,为促进与其交流和沟通应注重调整游戏环境及语言使用策略以促进互动。Yaruss, J Scott(2006)[19]考察了一种新的测量言语流利障碍(stutter)的工具,从流利障碍者的角度来评估治疗效果。考察其他言语失能及康复治疗的还有失语症[20]、听力损伤[21]、学龄儿童口语叙事技巧[22]等。

关键词“people”从2012年开始突现持续到2020年,有56篇文献施引了这个关键词,突现强度(Strength)值也达到了“10.78”(强度排名第三),具体研究内容涉及如下几个方面:关于失语症的相关研究是这个关键词的主要研究领域,包括从功能语言学视角看语言障碍[23],一改以往用形式语法来解释的局面,提供了一种语言模型,使研究人员和临床医生能够在各种情况和语境变量中探讨语言障碍患者的技能,检查他们可以利用的语言资源;成人失语症策略使用预测[24],流利失语症与非流利失语症患者口述语篇使用的比较[25]等方面;其他相关研究有住院医师之间的话语沟通[26],从跨学科领域的视角解释痴呆症与语言学的关系[27],渐进性构音障碍与会话中的增强性和替代性交流:建立构音障碍-互动特征的可靠性[28]等。

近几年的突现词还有“stroke”“intervention”“individual”。“stroke”在29篇文献中突现,主要研究包括右半脑损伤后话语特征,分析发现右半脑损伤患者的话语特征和健康的老年人有类似之处,进一步提出质疑:话语特征的变化是由于神经系统受损还是正常的年龄增长过程中会出现的情况[29];大型非临床样本中三种不同话语任务的主要概念[30],这三种任务是半自发话语任务:图片序列叙述(破窗)、讲故事(灰姑娘)、一系列程序(花生、黄油和果冻);有语言损伤史青少年句法发展的随访研究[31],使用口语语篇任务和标准化测试对青少年的句法发展进行了研究,对《语言基础的临床评价》(第三版)进行了二次测试。“intervention”在39篇文献中突现,主要研究有:阿尔茨海默患者日常生活中护理人员沟通策略的效果分析[32];医学社会化对家庭医生口译员的影响[33];从家长视角看儿童语言恢复治疗中的医患关系(Ebert Kerry Danahy 2018)[34],分析了医生与儿童的会话特征,倡导会话将游戏与乐趣相结合,以儿童为导向的会话方式。“individual”在30篇文献中突现,相关研究包括:有沟通障碍儿童的叙事技巧[35],背景叙述性评估对有特定语言障碍的儿童和患有自闭症儿童的交流障碍有较为明显的效果,分别测量这两组儿童在叙事能力上是否有缺陷,试图回答语言和语用能力如何影响叙事能力;失语症的故事疗法(Carragher Marcella 2020)[36],研究测试了一个专为失语症患者设计的在线平台Eva Park,结果显示平台提供的讲故事疗法是可行有效的,对患者功能性交流能力的提高有一定效果。以上研究显示了国外医患会话研究的热点和趋势,关于言语障碍的康复或治疗是研究的主流,研究方法多采用实证性的研究。

(二) 科研合作网络分析

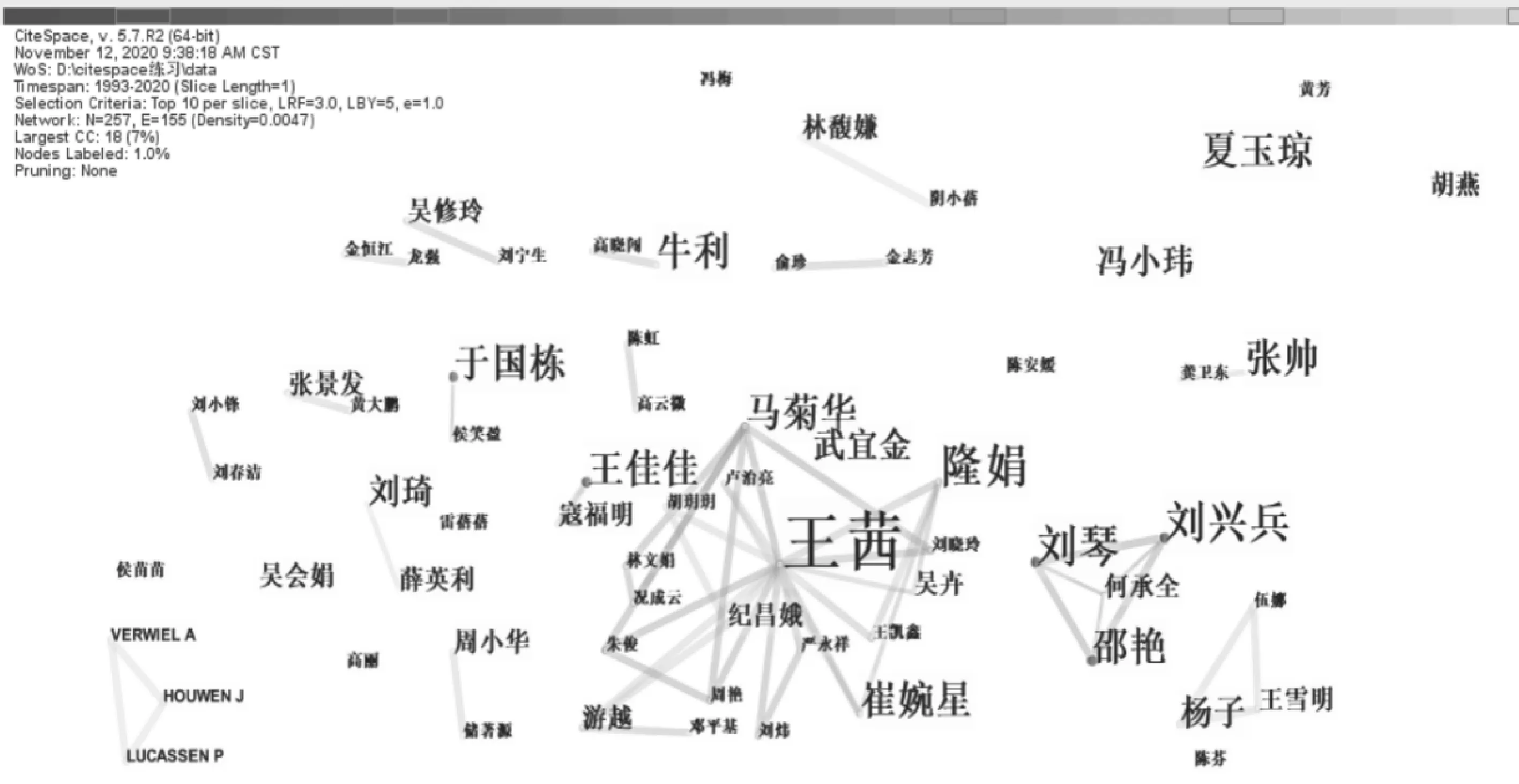

作者合作图谱可以发现某个研究领域学者或研究机构之间的社会关系,有利于发现值得关注的科研人员、国家或机构[37],科研作者用节点表示,节点越大代表该科研作者在整个时间跨度内被引用的次数越多[38],颜色较深的代表相关作者研究年限较早。两个节点之间的连线表示两者存在共同被引用的关系,连线的长短和粗细表示了两个节点之间连结的强度,也就是合作的密切程度。

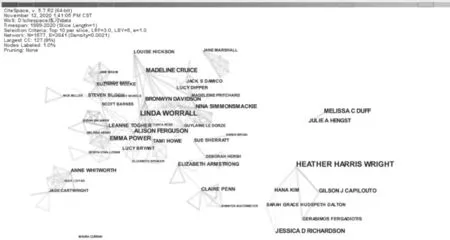

图6显示了国内医患会话研究的作者合作情况,CiteSpace数据处理显示共有节点257个,连线155条,即国内研究成果共涉及257位作者,连线的数量代表着作者间合作的次数。图7是国外医患会话作者合作情况,共有节点1 577个,连线2 641条,由于是国际性的数据库,收录研究成果的作者数量较国内多,国外连线数量远远高于了节点数,说明关于该领域研究,国外作者之间的合作较国内作者更为频繁和密切。国内作者的合作从图6中可见较为密切的有四组,线条的密集程度显示了合作的密切程度。图7中显示国外作者合作网络更为密集,表示国外作者间的合作较为密切。在作者合作网络图谱中字体越大的显示发文数量越多,单个节点连线越多的显示该作者的合作情况越多。从发文量来看,国内作者发文量前五位学者分别为王茜、刘兴兵、于国栋、夏玉琼、张帅(见表1),国外相关研究发文量最多的前五位学者分别为Wright HH,Worrall L,Ferguson A,Simmons-Mackie N,Tompkins CA(见表2)。表中最高被引文献及其被引次数也能在很大程度上显示作者在该领域的影响力,同时,高被引文献也在一定程度上呈现了该领域的知识基础。

图6 国内医患会话研究作者网络图谱

图7 国外医患会话研究作者网络图谱

表1 国内医患会话研究作者发文及高被引文献情况

表2 国外医患会话研究作者发文及高被引文献情况

(三) 期刊共被引分析

期刊共被引分析可以了解该领域主要受关注文献的发表阵地,掌握该领域的核心期刊群,还可以为文献搜集和管理提供依据,为同行研究提供重要情报源引导[39]。通过期刊共被引可视化分析,国内医患会话高被引期刊主要有《外国语》《外语学刊》《外语教学》《现代外语》《医学与哲学》《山西大学学报》(哲学社会科学版)等;国外高被引期刊主要有JournalofSpeechLanguageandHearingResearch,JournalofSpeechLanguageandHearingResearch,Aphasiology,InternationalJournalofLanguageCommunicationDisorders,BrainandLanguage,LanguageSpeechandHearingServicesinSchools等。从中可以看到,国内医患会话的研究阵地主要在外语类、医学与人文类及学报上;国外与其研究聚焦热点较为一致,发文也多见于言语与语言康复类语言学杂志及神经语言学杂志,也有一部分研究见于传统的语用学杂志JournalofPragmatics。

(四) WOS中来自中国的文献研究情况

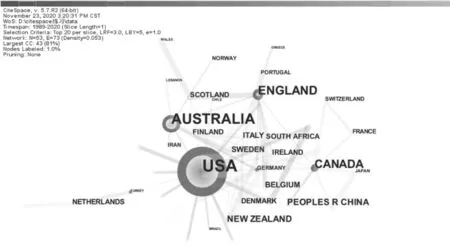

为了更清楚地了解和掌握国外医患会话研究的国别分布情况及中国学者在国际期刊上的发文情况及影响力,我们对WOS搜索到的826篇文献进行了国家分布情况可视化操作,如图8,从节点和字体的大小可以清楚地看到国外医患会话研究主要集中在美国、澳大利亚、英国、加拿大、中国、新西兰等国,后台数据显示来自中国的论文有20篇。

图8 国外医患会话研究国别分布情况

对20篇来自中国的文献进行关键词、发文期刊和作者机构等可视化分析,得到了如下一些信息:从关键词共现情况来看,主要有“手势”“口语语篇”“诊疗会话”,关于“手势”的研究主要包括:失语症患者的共语手势——失语症严重程度、语言和语义技能、偏瘫对手势使用的影响[40],自闭症谱系障碍儿童用手势交流脑中不存在物体的研究[41],流利失语症和无障碍控制的粤语使用者在找词困难时共语手势的使用[42];关于“口语语篇”的研究包括:失语症自发讲故事语篇的综合分析[43],图片描述任务来评估失语症和痴呆等疾病患者的言语能力[44];关于“诊疗会话”的研究包括:中医会诊中建议的直接性[45],中医会诊中重复的话语含义及其语用功能研究[46],心理治疗话语中的运动隐喻[47],随诊医疗服务中不同阶段话语分布的特点及影响转诊分配的因素[48]等。

从来源期刊来看,主要是JournalofPragmatics(3篇)、JournalofSpeechofLanguageandHearingResearch(2篇)、InternationalJournalofSpeechLanguagePathology(2篇)、Aphasiology(1篇)等,在医患会话研究领域,和国际主流高被引期刊也多有交叉和重合。从研究机构来看,主要有香港理工大学、香港大学、香港浸会大学、香港中文大学、中山大学、北京中医药大学、北京科技大学、广东外语外贸大学等,从地域分布来看,南方主要在香港、广州,北方主要在北京。相关研究机构合作网络中香港大学与美国中佛罗里达大学(University of Central Florida)的合作较为密切,香港浸会大学与香港中文大学的合作较为密切。

四、结论及启示

本研究运用文献计量软件CiteSpace对CNKI和Web of Science中关于医患会话的文献进行了可视化分析,研究发现:

(一) 发展趋势和热点

从发文量及增长趋势来看,国外较早开始关注到医患会话的相关研究,从发文量来看自1998年后逐年递增趋势较国内明显,国内相关研究起步较晚,发文增长趋势较为平缓。从研究热点来看,国内研究热点主要集中在“礼貌原则”“社会语言学”角度的医患会话分析,近年来出现“医生身份构建”“回声问”“批评语言学”的研究趋势和方向;国外的相关研究比较偏重于研究患者的“言语”和“语言”,如“言语损伤与康复”“失语症”“医学叙事”等,对于医患双方的话语研究主要为“与语言障碍患者的沟通策略及技巧”。从研究视角上看,国内医患会话的研究多为传统语用学视角及社会语言学视角,试图从语言学角度探讨构建和谐医患关系的途径;国外研究在传统语用学视角上延伸渗透到了医学领域,从病理语言学和神经语言学等角度来认识语言和语用,国内国外的研究都在不同程度上体现出了语言学主动服务于社会的、服务于特定语言运用群体的意识和实践。

(二) 作者合作情况及研究阵地

从作者合作网络来看,国外作者之间的合作较国内作者更为频繁和密切。国内广州和香港地区的作者与国外作者有合作,其研究方向也与国际趋势更为贴近。从发文量来看,国内作者发文量前五位学者分别为王茜、刘兴兵、于国栋、夏玉琼、张帅,国外相关研究发文量最多的前五位学者分别为Wright HH, Worrall L, Ferguson A, Simmons-Mackie N, Tompkins CA。从期刊共被引情况来看,主要是外语类的核心期刊,如《外国语》《外语学刊》《外语教学》《现代外语》等期刊被引频次较高,是国内医患会话研究的主要阵地;国外共被引期刊较高的有JournalofSpeechLanguageandHearingResearch,AmericanJournalofSpeechLanguagePathology,Aphasiology,InternationalJournalofLanguageCommunicationDisorders,BrainandLanguage,主要是言语与语言康复及病理语言学类型的刊物。

(三) 研究启示

理论上,有待进一步深入挖掘。无论是国内在传统语用学与社会语用学结合的层面,还是国外拓展到临床语用学、病理语言学、神经语言学等领域,在理论上都呼吁进一步拓展和深化。国内期刊和国际期刊的热点趋势各有侧重也反映出来两者需要在更广的空间和理论基础上加强良性互动与交流,开拓学术视野,完善学科理论框架,贡献各自的智库力量,实现学术的互利共赢。

视角上,有待进一步丰富拓展。医患会话国内外研究对象包括了医生和患者,患者从年龄上又分为了儿童、成人;根据是否有言语失能情况又可分为正常的医患沟通与言语损伤患者的“言语”研究,不仅研究会话性的“言语”还研究共语手势等肢体语言;国内比较有特色的诊疗模式决定了医患会话中还伴随有陪同人员甚至是翻译人员的会话,因而也呼吁“医-患-护-陪(翻)”的多角度研究;在以往的研究中,包括了西医和中医的门急诊会话研究较多,住院或特殊场景下的诊疗会话研究较少,这些都提醒我们可以进一步拓宽研究视角和思路。

方法上,有待进一步交叉融合。国内文献多以医患会话“录音-转写”的模式来构建分析语料,多是以文本语料的形式来进行分析;国外文献也有类似的方法,目前更偏向于采用多模态语料库的方法、医疗叙事手段、实验语言学等方法来进行研究,如运用国际口语多模态语料库Talkbank(https://talkbank.org/),其中包括失语症、痴呆症、儿童语言、二语习得等多个子库,结合Praat、Elan等音频视频多模态分析工具对语料进行分析和标注,实验语言学手段包括用fMRI、脑电仪等设备进行神经病理语言学的研究。

可以预知,在构建人类卫生健康共同体的大背景下,随着中外学术交流的逐渐增多,医患会话的研究主题热点将会随之变化,理论不断得到丰富、视角不断创新、方法不断融合,医患会话的研究成果将在更新的领域、更广的范围、更深的层次服务于社会的发展。

注释:

[1] 冉永平、魏敏文《健康话语的语用学研究:现状与趋势》,《解放军外国语学院学报》2020年第6期,第1~9、157页。

[2] 范波:《21世纪以来我国民族语言政策与规划研究文献的计量分析》,《民族学刊》2020年第5期,第93~101、152~153页。

[3] 王露杨、杨国立:《基于科学知识图谱的外国语言学研究进展分析》,《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2019年第10期,第233~240页。

[4] 徐锦芬、聂睿:《基于CiteSpace的国际二语写作研究动态可视化分析(2004-2014)》,《外语电化教学》2015年第4期,第3~9页。

[5] 任伟、高满满,等:《国内外语言测试研究(1998—2019)动态可视化对比分析》,《中国外语》2020年第4期,第77~86页。

[6] 胡壮麟:《语用学》,《国外语言学》1980年第3期,第1~10页。

[7] 袁周敏、徐燕燕:《基于CSSCI源刊的语用学知识图谱研究:分析与启示》,《外语电化教学》2018年第4期,第72~77页。

[8] 周雍雍、孙洪文:《医患之间的话语沟通》,《当代修辞学》1993年第5期,第34~35页。

[9] 李金兵、唐方方:《低碳城市研究关键词共词网络的可视化分析》,《科技管理研究》2012年第8期,第40~44页。

[10] 梁雪清:《委婉语的礼貌性在医患对话中的运用》,《前沿》2012年第12期,第44~145页。

[11] 程骋、苏玉洁:《医疗中违反礼貌原则的必要性》,《社科纵横(新理论版)》2011年第1期,第235~236、238页。

[12] 赵海燕:《从礼貌原则角度分析医生模糊限制语的运用》,《太原城市职业技术学院学报》2014年第10期,第190~191页。

[13] 高丽:《社会语言学视角下的医患会话》,《中国高等医学教育》2010年第11期,第120~121页。

[14] 刘兴兵、刘琴等:《使用批评话语分析研究中国医患会话》,《中国医学伦理学》2007年第5期,第24~28页。

[15] 谭晓风:《中医门诊医患会话中批评话语分析的研究》,《中国医学伦理学》2015年第1期,第8~12页。

[16] 夏玉琼:《医患会话中医生身份对医患关系的管理》,《医学与哲学(A)》2016年第1期,第59~62页。

[17] 张帅:《医患门诊会话中回声问的特征分析》,《上海理工大学学报》(社会科学版)2018年第3期,第207~212、252页。

[18] G. L. Lametto et al, “Directiveness in Teachers’ Language Input to Toddlers and Preschoolers in Day Care”,JournalofSpeechandHearingResearch, 5, 2000.

[19] S. Yaruss & W. Robert,“Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering (OASES) Documenting Multiple Outcomes in Stuttering Treatment”,JournalofFluencyDisorders, 2, 2006.

[20] M. Cruice et. al, “Conceptualizing Quality of Life for Older People with Aphasia”,Aphasiology, 3, 2010.

[21] L.-L. Ariane et.al, “Predictors of Rehabilitation Intervention Decisions in Adults with Acquired Hearing Impairment”,JournalofSpeechandHearingResearch, 5, 2011.

[22] M. F. Westerveld & C. A. Moran, “Expository Language Skills of Young School Age Children”,JournalofSpeechandHearingResearch, 2, 2011.

[23] E. Armstrong, “Language Disorder: A Functional Linguistic Perspective”,ClinicalLinguistics&Phonetics, 3, 2005.

[24] M. Purdy & A. Koch, “Prediction of Strategy Usage by Adults with Aphasia”,Aphasiology, 2, 2006.

[25] S. J. Wallace et. al, “Which Outcomes Are most Important to People with Aphasia and Their Families? An International Nominal Group Technique Study Framed Within the ICF”,DisabilityandRehabilitation, 14, 2017.

[26] D. G. Hewett et. al, “Communication Between Hospital Doctors: Under-accommodation and Interpretability”,Language&Communication, 2, 2015.

[27] A. Wray, “The Language of Dementia Science and the Science of Dementia Language: Linguistic Interpretations of an Interdisciplinary Research Field”,JournalofLanguageandSocialPsychology, 1, 2016.

[28] N. Miller & S. Bloch, “A Survey of Speech-language Therapy Provision for People with Post-stroke Dysarthria in the UK”,InternationalJournalofLanguage&CommunicationDisorders, 6, 2017.

[29] M. L. Blake, “Clinical Relevance of Discourse Characteristics After Right Hemisphere Brain Damage”,AmericanJournalofSpeech-LanguagePathology, 3, 2006.

[30] J. D. Richardson & S. G. Dalton, “Main Concepts for Three Different Discourse Tasks in a Large Non-clinical Sample”,Aphasiology, 1, 2016.

[31] M. A. Nippold et. al, “Syntactic Development in Adolescents with a History of Language Impairments: A Follow-up Investigation”,AmericanJournalofSpeech-LanguagePathology, 3, 2009.

[32] J. A. Small et. al, “Effectiveness of Communication Strategies Used by Caregivers of Persons with Alzheimer’s Disease During Activities of Daily Living”,JournalofSpeechandHearingResearch, 2, 2003.

[33] E. A. Jacobs & L. C. Diamond,ProvidingHealthCareintheContextofLanguageBarriers, Bristol:Channel View Publica, 2017, pp.156-167.

[34] K. D. Ebert, “Parent Perspectives on the Clinician-client Relationship in Speech-language Treatment for Children”,JournalofCommunicationDisorders, 2, 2018.

[35] C. F. Norbury & D. V. M. Bishop, “Narrative Skills of Children with Communication Impairments”,InternationalJournalofLanguage&CommunicationDisorders, 3, 2003.

[36] S. Harvey et.al, “Dose Effects in Behavioural Treatment of Post-stroke Aphasia: a Systematic Review and Meta-analysis”,DisabilityandRehabilitation, 4, 2020.

[37] 李杰、陈超美:《CiteSpace:科技文本挖掘及可视化》,北京:首都经济贸易大学出版社,2016年,第105页。

[38] 辛伟、雷二庆,等:《知识图谱在军事心理学研究中的应用:基于ISI Web of Science数据库的Citespace分析》,《心理科学进展》2014年第2期,第334~347页。

[39] 向明友:《语用学研究的知识图谱分析》,《外国语》(上海外国语大学学报)2015年第6期,第36~47页。

[40] A. P.-H. Kong et. al, “Co-verbal Gestures Among Speakers with Aphasia: Influence of Aphasia Severity, Linguistic and Semantic Skills, and Hemiplegia on Gesture Employment in Oral Discourse”,JournalofCommunicationDisorders, 3, 2015.

[41] W.-C. So et. al, “The Development of Co-Speech Gesture and Its Semantic Integration with Speech in 6-12-year-old Children with Autism Spectrum Disorders”,Autism, 7, 2014.

[42] A. P.-H. Kong & S.-P. Law, “Cantonese Aphasia Bank:An Annotated Database of Spoken Discourse and Co-verbal Gestures by Healthy and Language-impaired Native Cantonese Speakers”,BehaviorResearchMethods, 2, 2019.

[43] A. P.-H. Kong et. al, “Measuring Discourse Coherence in Anomic Aphasia Using Rhetorical Structure Theory”,InternationalJournalofSpeech-LanguagePathology, 4, 2018.

[44] L. Cummings, “Describing the Cookie Theft Picture Sources of Breakdown in Alzheimer’s Dementia”,PragmaticsandSociety, 2, 2019.

[45] J. W. C. Yip & C. Zhang, “Understanding the Co-construction of Medical Consultations in Traditional Chinese Medicine: A Discourse Structural Analysis”,ExpandingHorizonsinHealthCommunication, 2, 2020.

[46] J. Ying, “Playback: An Investigation of the Discursive Implications and the Pragmatic Functions of Repetition in Traditional Chinese Medical Consultations”,JournalofLanguageandSocialPsychology, 5, 2020.

[47] D. Tay, “Metaphor and Psychological Transference”,MetaphorandSymbol, 1, 2016.

[48] Z. Yang, “Turn Allocation Within the Medical-Service-Seeking Party in Chinese Accompanied Medical Consultations”,JournalofPragmatics, 5, 2019.