汉语重动句的生成语法研究

2022-10-12覃业位

覃业位

(武汉大学文学院/中国语情与社会发展研究中心,湖北武汉,430072)

一、引言

重动句(Verb Reduplication Construction),又称“动词拷贝句”或“动词复制结构”(Verb Copy Construction),其语序表现为S-VP1-VP2(如“他骑马骑得很快”)。VP1中的成分呈动宾关系,可以记作V1-NP1;而VP2则是传统语法意义上的动补结构,可以记作V2-XP。

最早关注重动句的是王力(1954),他提出了著名的“宾补争动”说[1]。早期讨论重动句的研究只是简单分析,并没有把重动句作为独立的句式。随着结构主义语法、功能语法、认知-构式语法等各种理论在国内兴起,学者们开始对重动句进行全面描写和研究,主要关注重动句的结构特点、重动句的产生原因和价值、重动句与其他相关句式的关系、重动句的演化过程等重要议题。其中的研究重点无疑是重动句的结构与功能。具体可参考杨玉玲(2004)[2]和盛蕾、张艳华(2018)[3]。

生成语法关注汉语重动句肇始于Huang(1982)[4]。自此之后,讨论汉语短语结构的文章大都会论及这一句式。随着生成语法理论的发展,动词短语壳(VP-Shell)、轻动词短语(vP)、特征核查、拷贝理论(Copy Theory)等带有生成语法阶段性烙印的理论或规则也逐一被应用到对重动句的分析中来。在焦点议题上,生成语法重点关注重动句的内部结构,尤其是在动词重复的句法动机、句式该如何推导两个方面。这也是重动句往往被当作特殊句式、具有特殊价值的反映。

由于生成语法理论和技术手段的变更与发展,以及对重动句事实基础的认识差异,各家并没有达成一致看法,反而形成了较为复杂的局面。这也间接导致此议题下的研究进行讨论时往往只涉及关联密切的文献,不会面面俱到、进行全面梳理。一个表现就是,中文文献大多只会引证Huang(1982)[5]、Cheng(2007)[6]等少数英文成果,而英文文献则几乎不引用同议题的中文成果。因此很有必要系统性地检视汉语重动句的生成语法研究进展。

运用生成语法讨论重动句的研究一般按其特点将它分为典型重动句和非典型重动句两大类。典型的重动句根据VP2中补语的语义又可以区分出三个次类:结果义重动句,如(1a-b);表时长(Duration)或频率(Frequency)(即时量或动量)的重动句,如(1c);表方式(Manner)(大致相当于程度补语)的重动句,如(1d)。其中,结果类短语根据其指向还可分为“主语-结果”指向解读(Subject-Result)和“宾语-结果”指向解读(Object-Result)两类。如(1a)有两种解读,表“骑马骑得他很累”时是结果短语指向主语“他”,表“他骑马骑得马很累”时是结果短语指向宾语“马”。

(1)a. 他骑马骑得很累。

b. 他骑马骑累了。

c.他骑马骑了三个小时/三次。

d. 他骑马骑得很快。

非典型的重动句表层形式与上述类别不太一样,如(2a)中VP2动词呈光杆形式的结构以及(2b)中V1和V2不同形式的伪拷贝句。

(2)a. 李超练功在早上练。

b. 他骑马摔得鼻青脸肿。

本文将沿用上述分类体系,将生成语法研究重动句的成果分成三个部分:第二节为重动句的生成机制,关注其产生的句法动因;第三节为重动句的句法结构,关注其句法推导;第四节关注其他相关问题;第五节为评述。

二、重动句的生成机制

“重动句”是一个带有既定认知倾向的术语,它认定句式中两个相同的动词是一个拷贝另一个的结果,因而大部分生成语法文献都试图探讨重复现象背后的句法动因。但也有文献认为,重动句并非动词拷贝的结果,是“名不副实”。本文将这两类分别称之为“拷贝说”和“非拷贝说”。

(一) 拷贝说

主流研究认为重动句是拷贝动词的结果,但不同学者主张不同的拷贝过程和句法动机。早期的文献认为V2是拷贝式(the Copy)。随着理论的发展和对重动句认识的深入,主流观点转而认为V1是拷贝式。由于理论的差异和重动句本身类别多样,针对动词拷贝句法动机的研究相当复杂,总体上可分为汉语“短语结构条件”驱动、格位驱动、“得”的附着属性驱动、题元角色驱动、轻动词语音实现驱动、话题/焦点特征驱动等几个大类。

1.汉语“短语结构限制”规则驱动

Huang(1982[7],1984[8])基于X’理论提出汉语的短语结构限制条件(Phrase Structure Constraint,PSC),认为汉语除了名词短语以外,其他短语的中心语在X’层是左向分枝,其他层次一律右向分枝。此规则只允许汉语动词右边至多跟一个成分,像(3a)中“骑”右边带了“马”“得很快”两个成分,因此不合法。Huang(1982[9],1984[10])认为,采用拷贝动词来满足短语结构限制(3b),就可以避免(3a)的不合法。此时,第二个动词是第一个动词的拷贝式。

(3)a.*他骑[马][得很快]。

b.他骑马骑得很快。

2.格位驱动

持格位驱动观点的学者(Li Y.-H. 1990[11];Li Y. 1990[12],1995[13];黄月圆1996[14])认为,句子内的名词短语NP必须通过格鉴别式,将动词重复是为了给相应的名词短语赋格。至于重复谁、又赋格给哪一个NP,不同学者意见并不一样。

对于含时量或动量短语的重动句,如(4a),Li Y.-H.(1990)认为名词短语“饭”和“三个钟头”都必须得到格,但此时只有一个格位指派动词,因此只能拷贝动词得到的句子(4b)才合法[15]。黄月圆(1996)虽然沿用了Huang(1982)的结构,但也认为(4b)这样的句子拷贝V1是为了给时量或动量短语赋格。

(4) a.*他吃了饭三个钟头。

b.他吃饭吃了三个钟头。

而对含动结复合词(如“下赢”)的重动句,Li Y.(1990)也持格位驱动观。这类复合词的两个V分别有自己的题元格栅(θ-Grid),当第一个V(如“下”)的题元角色没有完全指派时就需要额外的NP来承担,同时通过拷贝“下”来赋格。比如,(5a)“下赢”的“下”原本有施事和客体两个题元角色,但此时只有施事“宝玉”获得格位。一旦其客体“棋”要得到句法实现,就只能通过拷贝“下”来进行赋格,造成重动句(5b)。亦即V1是拷贝式,作用是给NP1“棋”赋格。

(5) a.宝玉下赢了贾政。

b.宝玉下棋下赢了贾政。

3.“得”的附着属性驱动

对于含“得”字补语的重动句,黄月圆(1996)、Ernst & Wang(1995)[16]、杨寿勋(1998[17],2000[18])用“得”的附着属性来解释动词拷贝的动因:“得”必须依附于动词才能入句。如(6a)中,名词“文章”夹在动词“写”与“得”之间,没有满足“得”的附着词(Clitic)特征,句子不合语法,必须用动词拷贝来解救。此时V2是拷贝式。

(6) a.*他写文章得很快。

b. 他写文章写得很快。

4.题元角色驱动

Cheng(2007)认为Huang(1982)的“短语结构限制”规则与汉语有不少相悖之处。如“我等了王五半天”,动词“等”右边就带了两个成分,无论动词拷贝与否都不影响句子的合法性。因此,拷贝动词并不是Huang(1982)所说的避免句子不合格的挽救性策略。

对于结果谓词指向主语类的句子(如7),Cheng(2007)认为此时带“得”的及物动词“骑”会发生作格转化(Ergative Shift),失去了带宾能力[19]。如果动词“骑”原本的宾语“马”要得到句法实现,就需要拷贝动词与之合并,满足题元角色的特征核查。

(7) 他骑马骑得很开心。

5.轻动词语音实现驱动

由于重动句的V1有时也可以替换为“把”,因而一些学者(程工1999[20],Cheng 2007)认为这些重动句与“把”字句具有平行结构,拷贝V1同插入“把”一样,都是轻动词语音实现的需要。程工(1999)应用“VP壳”结构,认为V2是主动词,V1才是拷贝式,是推导过程中插入的一个词项,为的是填补上层的空位动词节点。对于结果谓词指向宾语NP1的句子(如8),Cheng(2007)认为有两个拷贝过程:“得”字句的主语“李四”拷贝上移到[Spec, VP]位置,以满足动词“打”的题元结构要求;动词“打”拷贝插入轻动词位置,以满足轻动词语音输出要求。

不过Bartos(2019)[21]并不认为重动句与“把”字句是平行的,因为二者完全可以同时出现在同一个句子中(如9a)。对于含方式补语的重动句(如9b),Bartos(2019)提出它只涉及动词层面的拷贝:V从底层移到v,并经过PF语音输出。但最底层的V由于“得”的附着性,也必须有语音实现,最后形成动词的重复。

(9) a. 李四开车把车开得很棒。

b. 李四开车开得很棒。

6.话题或焦点特征核查驱动

采用最简方案讨论动词拷贝的研究都认为,由于V的话题或焦点特征没有得到核查,需要拷贝动词到话语层CP继续进行合并,从而导致出现两个同形的V。徐兴胜(2013)认为在语段推导过程中,V的语义无解特征没有得到赋值,因而需要往上复制,同时为满足句法语义要求,拷贝式得到了显性拼读,从而形成了重动句[22]。张孝荣(2009[23]、2017[24])分别采用反定域条件(Anti-locality Condition)和存活原则(The Survive Principle)来分析重动句的推导,前者将位移现象的动因解释为中心语V的非解释性特征,后者则解释为移位成分[DISC]特征核查的驱动。

7.其他原因驱动

除上述主要观点外,还有一些讨论也值得关注。Paul(2002)认为汉语重动句的产生不是由单一原因(如补语的格位需要)驱动的,而是由汉语句法上的独特之处共同导致,如动量/时量短语表现得像论元、汉语的体特征在词汇层中进行合并和汉语缺乏V-T的中心语移位等[25]。而Bartos(2019)则提出拷贝有动词短语和动词两个层面,不同类别的重动句涉及不同层面的拷贝。

对勘察相关部门的技术人员的专业技能水平要进行严格审查,对技术人员技术水平不达标的单位要督促整改。而且还要完善法制建设,全面提高对企业单位的监督与管理,有效把控勘察效率和质量,各勘探单位要综合考量勘探结果,审查场地的基本选择和稳定性,并及时核对数据与结论。减少由于技术人员技能不达标而造成的经济损失,要全面优化市场监管管理,除了监督勘探质量外,科学的市场管理也是消费者权益的有效保障,也是避免合同纠纷,推动企业快速发展的重要措施。

(二) 非拷贝说

非拷贝说否认句式的两个动词之间具有拷贝关系,认为它们都是基础生成,两个V之间的同形并不是必然的。最早提出这一观点的为Tang(1990)[26],但最具有代表性的是Shi(1996)[27]、王奇(2016)[28]、熊仲儒(2017)[29]和王晨(2019)[30]。

Shi(1996)认为重动句的两个动词并非要完全一致,如(10a-b)。同时,他用大量事实经验反驳了Li Y.(1990,1995)的格位驱动说。V2无法指派题元角色给宾语NP1,V1除了可以赋格,也可以指派出题元角色。如(11)中,V2不可能指派出两个受事“焦大”和“人”。而(12)出现的三个NP“青椒”“肉”“菜”的题元角色更不可能全部由V2指派。说明此时两个句子中的V1实际是可以指派题元角色的。

(10) a.仆人打焦大打丢了一只鞋。

b.仆人拷打焦大打丢了一只鞋。

(11) 仆人打人专打焦大。

(12) 妈妈炒菜把肉炒了青椒。

王奇(2016)将V2不带补语的句子和“伪拷贝句”(如2a-b)也纳入考察范畴。由于不是所有句子都存在“宾补争动”的情形,他认为用动词拷贝来解释重动句有问题。重动句与伪拷贝句有共同的句法结构,都具有非拷贝附接的性质。

熊仲儒(2017)将VP1处理为表致事(Causer)的主语,而不再与VP2一同构成谓语,因而两个动词之间的拷贝关系也就无法成立。重动句现象是句式在生成过程中选择了两个相同动词的结果。至于两个动词同与不同,跟活动的相关性有关。如果(13a)中表达活动的词也有上位词的话,则致事中的动词与主动词也可以不同,如(13b)。

(13) a.他看书看得眼睛很累。

b.他看书弄得眼睛很累。

通过将汉语重动句置于跨语言比较的视野中进行分析,王晨(2019)提出汉语重动句并非像英语和希伯来语一样是动词移位和延时合并产生的,其VP1为利用语境提取信息直接生成,具体结构位置是谓词短语之上的次要话题。汉语的动词拷贝结构实际上不涉及对主句动词句法上的拷贝操作,因而称作动词拷贝并不严谨。

三、重动句的句法结构

总体上看,现有文献大多认为VP1有相当的特殊性,因而如何分析VP1成为一个核心议题。由于理论方法、技术路线以及事实基础认识的差异,各家所持的处理办法也有很大差异。根据VP1的句法地位以及它与VP2之间的关系,重动句的句法结构大体上可以为五类:状中结构、轻动词结构、话题/焦点结构、主谓结构和并列结构。

(一) 状中结构

此类主张大多认为VP1为状语,而其状语身份又有多种生成途径。

VP1因重新分析成为状语。依照Huang(1982)[31],重动句是动词后出现宾语、补语两个成分时为满足PSC而形成的产物。在重复进行之前,VP1是主要谓语,如(14a)。而重复了V之后,VP1被重新分析为表方式或原因的修饰成分,此时VP2成为句子的中心,如(14b)。黄月圆(1996)延续了Huang(1982)的基本结构,只是对动词重复的句法动因提出了不同的看法。

(14) a. [S[NP我][V”[V’骑[NP马]][S’[COMP得][S很累]]]]

b. [S[NP我][V”[V’骑[NP马]][V’骑[S’[COMP得][S很累]]]]]

VP1整体移位,嫁接在状语位置。杨寿勋(1998,2000)用最简方案更新了Huang(1982)的分析,认为带“得”的重动句是以轻动词“得”为中心语的状中结构。VP1首先被合并,右向嫁接于以“得”为中心的结构上。由于“得”的形态要求,V1左向移至轻动词v的位置,而后VP1再整体移出左向嫁接在高层的v’上作修饰成分,最后形成重动句(如15)。

(15) [vP[DP他][v’[VP[骑i马]j]][v’[v骑i-得[AP很累]][VPtj]]]]

VP1基础生成在状语位置。Tang(1990)[23]基于(i)NP不能移出,且V1也不能添加体貌标记;(ii)VP1只能出现一个直接宾语,且它必须紧邻V1和(iii)VP1是一个可移动的修饰性成分,提出VP1附加于VP2上,像时间或地点性状语一样发挥修饰全句的功能。Shi(1996)用不少测试手段证明,重动句中VP1和VP2的地位并不平等,V2才是主句动词,VP1也不是Tsao(1987)[32]所说的次话题和Li Y.(1990,1995)声称的傀儡动词短语(Dummy VP),而应该是个状语小句(Adverbial Clause),所示如(16)。其功能是提供一些V2不能提供的特定信息帮助更准确地理解句子。

(16) [VP[XPpro V1 NP1] [VPV1 NP2]]

由于扩大了重动句的范围,王奇(2016)认为只有把VP1分析成与拷贝无关的附接成分,才能解释各种相关现象。其主要依据是VP1可以出现在V2前的任何位置上(如17),与副词的位置高度相似。他采用分布形态学理论统一分析了所有重动结构,认为它是以VP2为核心、VP1为基础生成的状语而组成的状中结构(如18)。

(17) a. 骑马,他显然骑得很累。

b. 他骑马显然骑得很累。

c. 他显然骑马骑得很累。

(18) [VoicePDP [Voice’VP1 [Voice’Voice VP2 ]]]

V侧位移位(Sideward Movement)后合并NP,生成状语。对于结果谓词指向主语的句子,Cheng(2007)认为它们不能替换为“把”字句(“他骑马骑得很累”语义不等于“他把马骑得很累”),其结构自然也没有“把”所在的vP层。加之V2在带结果义的“得”字句时会发生作格转化,导致其宾语NP没有句法位置可安置。在动词被拷贝后,它侧向移位与一旁独立建构的宾语NP合并成一个新的VP(即VP1),然后附接在VP2结构上,如(20)。此类拷贝句中,主语为“得”字句的主语移位而来,V1为拷贝式,NP1和VP2为基础生成。Tieu(2009)沿用这一思路,对方式补语重动句和动量/时量补语重动句做了类似分析[33]。

不过,Bartos(2019)修正了Cheng(2007)的侧位移位方案。他赞同Tang(1990),认为VP1是基础生成于VP2之上的统辖整个VP的附加成分。整个重动句的生成无须任何移位,这样才有助于处理与“李四开累了车”“他看书看累了眼睛”等相关句式之间的关系。

值得指出的是,也有观点认为含动量/时量补语的重动句中VP1才是核心,起修饰作用的是VP2中的成分。Bartos(2019)沿着动词短语拷贝和动词拷贝两个层面的思路(Bartos 2003[34], 2008[35]; Gouguet 2005[36]),将动量时量成分分析为状语,嫁接在VP1之上。此类重动句涉及两个层面的拷贝:底层的VP1(即VO)通过[Spec, AspP]和[Spec, vP],最后移到目标位置;底层的V也因Asp和v的吸附被迫上移,最终生成两个动词同形的句式。如(20)。此分析下,动量/时量短语为状语,而对应的中心语则为动宾短语VP1。

(20) [XP[VP骑马i][vP骑j[AspP[VP骑马i][Asp’骑j[VP[XP三个小时][VP骑j[DP马]]i]]]]]]

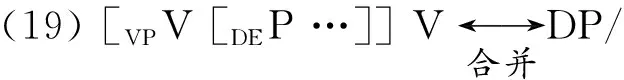

(二) 轻动词结构

此类主张大都认为VP1的V1和NP不是一个成分,自然二者也没有动宾关系,其动词是轻动词(或功能范畴)的语音实现。同时,这些重动句与“把”字句是否有相同的结构往往也是关注的一个焦点。

针对Huang(1982)和黄月圆(1996),程工(1999)[37]提出了两大质疑:一是其设置的结构缺乏事实理据,二是黄月圆(1996)所观察的某些句式与“把”字句和重动句之间的变换关系并不准确。由于V1也能替换为“把”,程工(1999)认为二者推导过程大致相同,都可以用“VP壳”来分析。即V2是主动词,如果将其拷贝后插入上层的空动词节点,就是重动句;如果在空位直接插入“把”,则为“把”字句。如(21)所示。

(21) [VP[NP他][V’看[VP[NP书][V’看了[NP一个上午]]]]]

同样,Cheng(2007)也因和“把”字句之间的可替换关系,将结果补语指向宾语的重动句分析为轻动词结构,如(22)。这类重动句VP1的两个成分V1和NP都是经标准移位而来。V先与“得”字小句合成VP2,一起充当vP的补足语。此时,为满足V的论元结构,“得”字结构的主语(即结果补语的主语)提升到[Spec, VP]位置,形成“宾语”NP。同时底层的V也因v的吸附进行了提升。这样的分析能解释V为不及物动词时为何不会产生重动句,因为Vi的论元结构已得到满足,不需要“得”字句主语进行提升。

(22) [vP[DP他][v’骑j[VP[NP马i][V’骑j[deP得[XP马i很累]]]]]]

Paul(2002)引入功能范畴ProxyP来分析含动量/时量短语的重动句。她根据汉语的整体特点和重动句的表现做出了三个假设:汉语没有V-T的移位,体范畴(AspP)投射在词汇层内,ProxyP夹在词汇层和TP之间。由于VP1必须出现在饰句性副词和情态助词等之前,所以VP1也位于词汇层之外。在(23)中,动量/时量短语决定整个VP的事件类型,与V合并为VP2后一起充当AspP的补足语。由于汉语没有V-T移位,所以必须拷贝V到proxy位置才能满足轻动词的语音实现。该文认为“把”字句不涉及Proxy范畴,因此与重动句结构差异很大。

(23) [TP他[T’T[ProxyP看i[VP[DP电视][V’V[AspP看i-了[VP[DP三个小时]看i]]]]]]]

何元建(2011)虽也持轻动词结构说,不过他认为V1是主谓词,因为VP2语义上是VP1的逻辑延伸[38]。其结构图为(24)。

(24) [vP[DP张三j][v’打i[VP[DP李四k][V’ti[YPPROj/k打得很累]]]]]

与动量/时量短语类重动句不同,Bartos(2019)认为方式补语类重动句只涉及V层面的拷贝,VP之所以不能整体被拷贝是因为它是焦点的一部分。V由于上层轻动词空位的缘故从底层移到v,并经过PF语音输出,但原位的V由于“得”的附着性,也必须有语音实现,最后形成动词的重复。其结构如(25)。

(25) [vP开i[AspP开i[VP[DP车][V’开i][XP得很快]]]]

(三) 焦点结构或话题结构

持此观点的研究思路比较接近,可以总括为两点:(i)VP1带有话题或焦点特征,(ii)TP与vP之间存在可分裂的CP。

由于Li(2006)[39]、Cheng(2007)等采用的VP分析法无法有效解释VP1的诸多特别之处,Hsu(2008)[40]转向功能范畴投射,将CP分裂的理念拓展到TP之下的结构中。根据重动句中VP1只能先于“把”、情态动词等事实,她认为VP1不是vP的一部分,而是基础生成在vP之外TP之内的话题或焦点,如(26)。

(26) [TP[NP他][T’T[TopP/FocP[VP1骑马][Top’/Foc’[+topic/focus][vP骑了三个小时]]]]]

认为VP1是基础生成的话题的还有王晨(2019)。他认为次要话题VP1直接合并在主语之下的TopicP的指示语位置,而VP2为标准的动词短语结构,NP2(即补语)合并在功能短语FP的指示语位置,如(27)。借助VP1的话题功能,VP1与VP2在语义上建立了一种话题相关性,使得两者作为同一事件解读。

(27) [TopP[VP买东西][Top’Top[vP买光i-了j[FP[NP三个小时][F’买光i-了j[VP买光i]]]]]]

其他研究则涉及VP1的移位或V的拷贝。张孝荣(2009)[20]通过反定域理论(Anti-locality Condition)试图更新Huang(1982)的分析。多种测试证明VP1具有话题性,说明拷贝动词正是核查V初始就带有的非解释性的[-Top]特征。而拷贝发生的位置则为vP之上TP之下的Top投射中,反定域理论则限制了拷贝进行的最小域。其结构图为(28)。而依据存活原则(The Survive Principle),张孝荣(2017)提出了另一思路。在论证VP1具有话题和焦点特征的基础上,他统一推导了三类重动句的生成:VP1和VP2是基础生成的并列结构或连动结构,由于要核查VP1的话语特征[-Disc],因此才整体移位与上层的中心语Disc合并,最后生成话题或焦点结构。

(28) [ΩΔ[Spec他][ΦΔ[Spec[V骑[-Top]][N马]]Top[VP/θΔ骑[-Top]][CP[C得][AP很累]]]]]

徐兴胜(2013)[19]用“语段理论”统一推导了重动句的生成过程。为了使VP1的[-Top/Focus]得到赋值,动词由V移位到v*,然后到[Spec, TopP/FocusP]位置与其宾语合并,所示如(29)。动补结构中动词的底层拷贝为满足句法语义要求仍得到显性拼读。

(29) [CPC [TP张三jT [TopP/FocusP[VP1骑i马+ Top/Focus]Top /Focus [v*P张三copy[v*骑copy][VP 2[V骑copy][DeP得很累]]]]]]

(四) 主谓结构和并列结构

也有观点认为重动句是主谓结构或并列结构。

熊仲儒(2017)从“把”字句的结构平行性角度否定了VP1为状语的看法。与Cheng(2007)等轻动词结构的处理不同,他提出所有重动句都表达致使情境(Causative Situation),其中VP1是表致事(Causer)的主语,由致使范畴Caus引进,余下的部分则受达成范畴Bec支配。具体结构为(30)。由VP1表达的活动致事可以话题化后分布于句首(31a),也可因役事的话题化而分布于役事之后(31b),还可因为致使范畴实现为“把”而分布于把字句中(31c)。活动致事中的动词可以跟主动词相同,也可以跟主动词不同。

(30) [CausP[骑马][Caus’Caus[BecP[他1][Bec’[Bec得][VP[Pro1很累][骑]]]]]]

(31) a. 骑马,他骑得很累。

b. 他,骑马骑得很累。

c. 骑马把他骑得很累。

Fang & Sells(2007)[41]扩大了重动句的范围,将VP1为非(典型)VO式的句式也纳入了进来,如(32a-b),从而对重动句的句法特点提出了不少新的看法。比如V1可以带体貌标记、宾语NP1可以被提取等。由此,他们认为重动句是并列结构,可以由两个或多个中心并列构成。

(32) a. 张三玩了一天玩得很累。

b. 我送她这件礼物送得很好。

四、其他相关问题

(一) 动词拷贝与线性对应定理

重动句最重要的特点就是在一个单句中出现了两个同形的词项。而根据Kayne(1994)[42]提出的“线性对应定理”(Linear Correspondence Axiom, LCA),在同一语段中,一个词项与其拷贝式由于具有完全一致的特征,因此不能同时在音系式上获得语音实现,否则将无法形成线性排列,导致表达式在音系层面上崩溃。如果重动句是拷贝动词而来,那怎么解释它与LCA之间的矛盾关系就成了不可回避的问题。

Cheng(2007)简要提及了这一问题,认为在标准移位中,动词V会提升到v,此时低层的V2就会因“得”或“了”的附着性而与之融合成为“V2得”或“V2了”。LCA会将包含V2的这些结构与高层的V1分开处理,因而也就不会违反LCA,顺利实现两个同形成分的语音输出。

杨大然、程工(2013)[43]则做了不同的分析方案。在确认重动句是拷贝动词而来的基础上,杨大然、程工(2013)根据Nunes(2004)[44]“词项融合”(morphological fusion)操作发生的条件和相关结构的语法表现,认为重动句中VP1发生了融合,而VP2中的V2无论是与后续的“得”还是“了”都不满足相关条件,因此是不可能发生词项融合的。由于在句法推导后送往音系式的过程中V1和其宾语NP融合成为一个词项,表现出与V2完全不同的词项特性,自然也就不会违反LCA,保证了重动句成为合法的音系表达式。

(二) 重动句产生的韵律机制

刘丽媛(2019)[45]从历时生成句法理论与韵律句法理论的角度分析汉语重动句产生的深层机制,认为拷贝结构是由线性序列邻接、谓词核心相同的两个句子重新分析而来,而“两句变一句”的原因是:当焦点重音触发韵律上两句的核心重音在相对轻重关系下变为核心重音与非核心重音的对立时,在汉语的一个句子只有一个核心重音且一个核心重音对应一个核心谓词短语(冯胜利2017[46])的作用下,句法上的两个核心谓词短语被重新分析为核心谓词短语与非核心谓词短语的对立,于是双核心的两个单句变成一个主从结构的单核心句子,形成拷贝结构这种包含两个相同动词的单句形式。

(三) 一些相关的重动结构

学界对重动句有约定俗成的认识,它有“动宾-动补”这样固定的结构特征。但如果将“重动”理解为同一个单句内出现了两个同形的动词,那么其他一些现象也会纳入重动结构之下。比如Cheng & Vicente(2013)[47]所讨论的分裂句(Clefts)和“连……都……”句中动词复现(Verb Doubling)情况(如33-34),张力、刘鸿勇(2018)[48]所讨论的极性程度义“V得不能再V”结构(如35a)。不过Cheng & Vicente(2013)认为这样的重动结构与一般的分裂句或“连……都……”句并没有什么区别。而张力、刘鸿勇(2018)分析的其实是重动句的VP2部分,因为基本都可以在“V得不能再V”之前加上VP1构成典型的重动句(如35b)。

(33) 吃,我是吃过了。

(34) 连看他都不看。

(35) a. 他喝得不能再喝了。

b. 他喝酒喝得不能再喝了。

五、简评及研究展望

综上所述,生成语法对汉语重动句的研究展现出比较复杂的局面。现有的研究取向可以总结为以下三点:

(1) 将重动句置于具有普适性的规则下分析,推导过程大都体现出特殊句式非特殊化的思路。即在生成语法框架下,重动句不具有独立的句法地位,比如或者将它归入状中结构,或者归入某类轻动词结构。

(2) 注重运用各类理论和规则来解释重动句的诸多句法特点。从GB时期的PSC,到MP时期的侧位移位、语段理论、反定域理论等,都体现出各类分析尝试用最新理论解释重动句的“特别”,同时也一定程度上反映出各家试图借此验证相关理论和规则的合理性。

(3) 对重动句的分析越来越精细,不仅越来越重视句式三种类别的差异性(如Cheng 2007和Bartos 2019),而且也逐渐关注VP1的信息功能,由题元域的讨论扩展到话语域。

但上述研究也存在不少问题。比如,过于重视案例的分析和解释,缺乏以分析重动句而引出的理论探讨。同时,大多数研究依旧不太关注重动句的类别差异,往往以个别类型替代整体进行“统一处理”。更值得注意的是,各研究所依据的事实基础不尽相同,如与“把”字句的替换关系、VP1与饰句副词或情态动词的语序关系、VP1内部V1与NP间的句法关系等,都存在重大分歧,体现出对重动句的句法特点缺乏系统的认识。此外,未来的研究如果可以像王晨(2019)一样对以重动句为代表的重动结构展开跨语言的比较,相信在动词重复的机制和结构推导上会得出更令人信服的结论。

注释:

[1] 王力:《中国语法理论》,北京:中华书局,1954年,第399~400页。术语“宾补争动”由戴耀晶(1998)总结而来。参见戴耀晶:《试说汉语重动句的语法价值》,《汉语学习》1998年第2期,第3~5页。

[2] 杨玉玲:《重动句研究综述》,《汉语学习》2004年第3期,第37~42。

[3] 盛蕾、张艳华:《现代汉语拷贝结构的研究现状及展望(1984~2018)》,《云南师范大学学报》(对外汉语教学与研究版)2018年第6期,第65~80页。

[4] C.-T. J. Huang,LogicalRelationinChineseandtheTheoryofGrammar, Ph. D. Dissertation, Cambridge, M.A.: MIT, 1982.

[5] C.-T. J. Huang,LogicalRelationinChineseandtheTheoryofGrammar, Ph. D. Dissertation, Cambridge, M.A.: MIT, 1982.

[6] L. L.-S. Cheng, “Verb Copying in Mandarin Chinese”, in N. Corver, J. Nunes,TheCopyTheoryofMovementonthePFSide, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007, pp. 151-174.

[7] C.-T. J. Huang,LogicalRelationinChineseandtheTheoryofGrammar, Ph. D. Dissertation, Cambridge, M.A.: MIT, 1982, p. 41.

[8] C.-T. J. Huang, “Phrase Structure, Lexical Integrity, and Chinese Compounds”,JournaloftheChineseLanguageTeachersAssociation, 19(2), 1984.

[9] C.-T. J. Huang,LogicalRelationinChineseandtheTheoryofGrammar, Ph. D. Dissertation, Cambridge, M.A.: MIT, 1982, p. 51.

[10] C.-T. J. Huang, “Phrase Structure, Lexical Integrity, and Chinese Compounds”,JournaloftheChineseLanguageTeachersAssociation, 19(2), 1984.

[11] A. Y.-H. Li,OrderandConstituencyinMandarinChinese, Dordrecht: Kluwer, 1990.

[12] Y. F. Li, “On Chinese V-V Compounds”,NaturalLanguageandLinguisticTheory, 8, 1990.

[13] Y. F. Li, “Thethematic Hierarchy and Causativity”,NaturalLanguageandLinguisticTheory, 13, 1995.

[14] 黄月圆:《把/被结构与动词重复结构的互补分布现象》,《中国语文》1996年第2期,第92~99页。

[15] A. Y.-H. Li,OrderandConstituencyinMandarinChinese, Dordrecht: Kluwer, 1990, p. 67.

[16] T. Ernst, C.W Cheng, “Object Preposing in Mandarin Chinese”,JournalofEastAsianLinguistics, 4(3), 1995.

[17] 杨寿勋:《“得”的生成语法研究》,《现代外语》1998年第1期,第3~5页。

[18] 杨寿勋:《再论汉语中的动词复制》,《现代外语》2000年第4期,第394~400页。

[19] L. L.-S. Cheng, “Verb Copying in Mandarin Chinese”, in N. Corver, J. Nunes,TheCopyTheoryofMovementonthePFSide, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007, pp. 151-174.

[20] 程工:《语言共性论》,上海:上海外语教育出版社,1999年,第253页。严格来说,程工(1999)采用的还不是轻动词结构,而是更早的VP壳。

[21] B. Huba, “The V-Copy Construction in Mandarin: A Case Temporarily Reopened”, in J.h. Hu, H.H. Pan,InterfacesinGrammar, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2019, pp. 167-205.

[22] 徐兴胜:《语段理论下汉语重动句的生成》,《外国语文》2013年第4期,第77~80页。

[23] 张孝荣:《动词复制结构的推导分析》,《天津外国语学院学报》2009年第2期,第21~27页。

[24] 张孝荣:《重动句的句法结构及其生成研究》,《解放军外国语学院学报》2017年第2期,第33~41页。

[25] P. Waltraud, “Proxy Categories in Phrase Structure Theory and the Chinese VP”,CahiersdeLinguistiqueAsieOrientale, 31(2), 2002.

[26] C.-C. J. Tang,ChinesePhraseStructureandtheExtendedX’-Theory. Ph.D. Dissertation, New York: Cornell University, 1990, pp. 197-204.

[27] D.X. Shi, “The Nature of Chinese Verb-Reduplication Constructions”, in C.-C. Cheng, J. L. Pachard, J. H. S. Yoon,StudiesinChineseLinguistics(StudiesintheLinguisticSciences26(1-2)), Urbana: University of Illinois, 1996, pp. 271-284.

[28] 王奇:《动词拷贝句的非拷贝分析》,《现代外语》2016年第3期,第305~313页。

[29] 熊仲儒:《汉语重动句的句法分析》,《华文教学与研究》2017年第2期,第72~80页。

[30] 王晨:《跨语言视角下动词复制结构的句法推导》,《外语教学与研究》2019年第3期,第372~384页。

[31] C.-T. J. Huang,LogicalRelationinChineseandtheTheoryofGrammar, Ph. D. Dissertation, Cambridge, M.A.: MIT, 1982, pp. 41-51.

[32] F.-F. Tsao, “On the So-Called ‘Verb-Copying’ Construction in Chinese”,JournalofChineseLanguageTeacher’sAssociation, 2, 1987.

[33] L. S. Tieu, “Standard vs. Sideward Movement in Verb Copying”, in Y. Xiao,ProceedingsofNACCL-21Vol.2, Smithfield, RI: Bryant University Press, 2009, pp. 584-600.

[34] B. Huba, “Mandarin V-Copying is (often) VP Copying”, Paper presented at EACL-3, Ghent, 2003.

[35] B. Huba, “Mandarin Verb Copying: VP-Copying vs. V-Copying”, Paper presented at IACL-16, Beijing, 2008.

[36] G. Jules, “Verb-Copying and the Linearization of Event Structure in Mandarin”, Paper presented at GLOW 27, Thessaloniki, 2005.

[37] 程工:《语言共性论》,上海:上海外语教育出版社,1999年,第261~264页。

[38] 何元建:《现代汉语生成语法》,北京:北京大学出版社,2011年,第424页。

[39] A. Y.-H. Li , “Chinese Ba”, in M. Everaert, H. C. van Riemsdijk,TheBlackwellCompaniontoSyntax, Oxford: Blackwell Publishing, 2006, pp. 374-468.

[40] Y.-Y. Hsu , “The Sentence Internal Topic and Focus in Chinese”, in M. K. M. Chang, H. Kang,ProceedingsofNACCL20Vol.2, Columbus, OH: Ohio State University, 2008, pp. 635-652.

[41] J. Fang , P. Sells, “A Formal Analysis of the Verb Copy Construction in Chinese”, in T. H. King, M. Butt,ProceedingsoftheLFG07Conference, Stanford: CSLI Publications, 2007, pp. 198-213.

[42] K. R. Stanley,TheAntisymmetryofSyntax. Cambridge, Mass: MIT Press, 1994, pp. 32-46.

[43] 杨大然、程工:《线性对应定理与汉语重动句的词项融合》,《外国语》2013年第4期,第37~46页。

[44] J. Nunes,LinearizationofChainsandSidewardMovement, Cambridge, Mass: MIT Press, 2004.

[45] 刘丽媛:《拷贝结构产生的深层机制——句法、韵律的相互作用》,《古汉语研究》2019年第4期,第75~86页。

[46] 冯胜利:《汉语句法、重音、语调相互作用的语法效应》,《语言教学与研究》2017年第3期,第1~17页。

[47] L. L.-S. Cheng, V. Luis, “Verb Doubling in Mandarin Chinese”,JournalofEastAsianLinguistics, 22, 2013.

[48] 张力、刘鸿勇:《极限程度义“X得不能再X”结构的句法分析》,《现代外语》2018年第3期,第333~343页。