支架式教学在地理课堂中的应用*

——以“马尔代夫”为例

2022-10-12占鹏飞

占鹏飞

(福建省厦门集美中学,福建 厦门 361021)

支架式教学作为建构主义理论的三大新型教学模式,是一种以学生为中心、以情境教学为依托和以培养学生解决问题能力为目标的教学模式。[1]该教学方法利用学生已有的知识经验,创设一定的学习情境,在合适的时候给学习者提供合适的支架,再在合适的时候撤掉支架,教师逐步减少对学习者的控制,使学习者在完成学习任务的过程中逐步增加自身对学习的监控,成为自我调节的学习者。[2]

《选择性必修3》作为高中地理新教科书所增加的重要内容,以全新的视角认识人类活动与资源、环境的关系,突出人地协调观的同时也加强学生对国家安全这一新概念的认知。

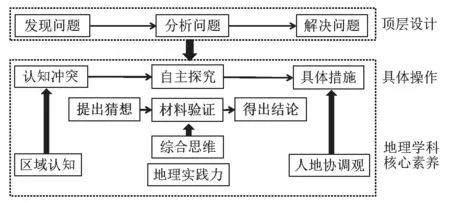

本文结合马尔代夫案例,通过发现问题—分析问题—解决问题的顶层设计突出气候变化与国家安全的关系,通过设置冲突—引发设想—数据论证—得出结论的方式由果溯因、搭建支架,激发学生的自主探究兴趣(见图1),深化对学生人地协调观和地理实践力等素养的培育,达到立德树人的根本目的。

图1 全球气候变化与国家安全课程设计图

一、情境导入,设置认知冲突

建构主义认为学习者的学习是建立在原有知识经验基础上的。因此,案例情境作为地理课堂教学的重要组成,在选择时需要教师进行严格把控,最终展示的情境不仅需要吸引学生的注意力,利于课堂的顺利开展,更需要适宜学生的最近发展区,方便支架搭建。

情境导入:坐落在印度洋上的马尔代夫是世界上最大的珊瑚岛国,被称为“散落在人间的珍珠”。该国丰富的海洋资源以及优美的风景每年吸引全球游客来此度假。根据自己的生活经历谈谈对珊瑚的认识(展示马尔代夫地图和正常珊瑚景观图)。

学生为厦门本地学生,从认识珊瑚入手可以引导学生调取海洋知识,激发学生对珊瑚问题的兴趣,为后续认知冲突的设置提供基础。

情境一:珊瑚是一种动物与植物共生的系统,本身为白色,它的颜色来自于体内的共生海藻。珊瑚对生存环境条件的要求十分严苛,研究指出珊瑚的生长需要适宜的水温(22~28℃)、适宜的水深(水深小于20m)以及水质较好的海水环境。2008年国际自然保护联盟表示,马尔代夫珊瑚礁群约60%已白化,有些地区白化范围甚至已达90%,而在20世纪早期人们还很难看到白化的珊瑚(珊瑚白化:珊瑚颜色变白的现象也等同于珊瑚死亡)。

思考1:根据材料信息,推测马尔代夫2008年以来珊瑚白化的主要原因。

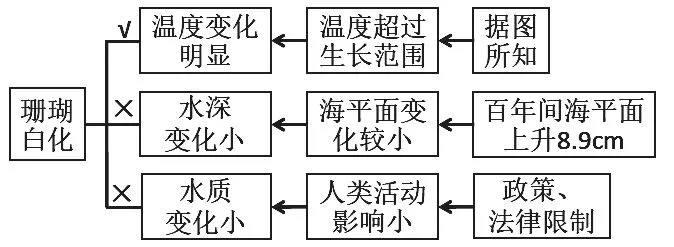

通过珊瑚白化现象产生认知冲突,激发学生探究珊瑚白化的主要原因。结合珊瑚生长条件,让学生推测珊瑚白化的主要变化因素并说明原因,最后通过指导学生进行思维建构提升学生的综合分析能力(见图2)。

图2 马尔代夫珊瑚白化因素思维建构图

二、主题探究,现象反推成因

地理事象的出现必然伴随着多种要素的综合认知,学生处理真实情境的难度较大。因此教师应为学生搭建支架,鼓励学生进行自主探究,提高学生的课堂参与度,加深学生对各影响要素之间联系的理解。

情境二:为保证海洋资源可持续开发,马尔代夫制定了非常严苛的海洋资源开发政策以及环境保护政策,另外有研究发现印度洋海平面近百年以来上升速度为0.89毫米/年(另给出马尔代夫近百年以来的表层海水温度变化曲线)。

思考2:根据材料,验证马尔代夫珊瑚白化的主要原因。

给出真实材料信息,学生调用已学知识和读图能力,主动去探究珊瑚白化的主导因素,并将自己的想法主动构建成思维导图(见图3),培养学生严谨的科学探究态度、注重地理过程分析和地理实践力。

图3 珊瑚白化影响因素的验证思维导图

思考3:根据大气受热过程,推测从20世纪早期到2008年(近百年时间)马尔代夫表层海水温度的影响因素。

根据材料验证表层海水温度影响珊瑚白化后,教师需进一步引导学生探究影响表层海水温度的因素,层层深入,激发学生科学探究兴趣的同时调取必修《地理一》所学的大气受热过程知识,加强学生对知识的迁移与应用能力,突出概念建构对学生探究的支架作用。本环节有助于加强学生对大气受热过程的理解,突出控制变量因素在科学研究中的运用,加深大气中二氧化碳成分的细微变化对珊瑚白化显著影响的认识。

情境三:2020年11月23日世界气象组织(WMO)发布《2019年WMO温室气体公报》,显示全球CO2浓度已达到历史最高值(百万分之410),该组织认为这一变化与人类活动有密切的关系。

思考4:试分析百年以来全球CO2浓度不断上升的人为原因。

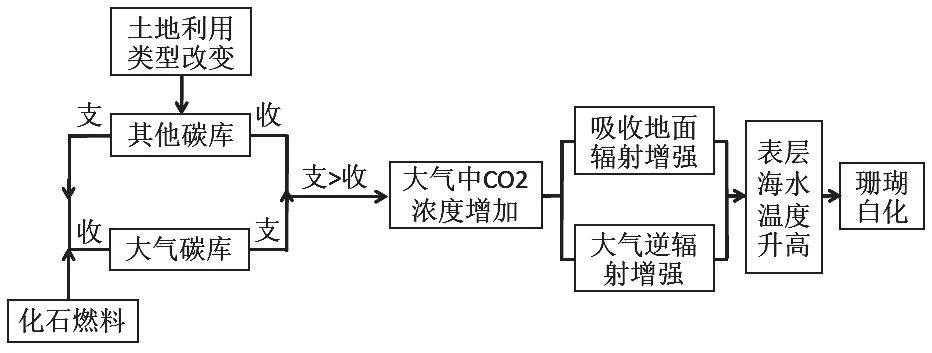

通过问题导向,调用学生关于全球碳元素的储存场所的知识,并通过收支平衡理论认识全球碳循环的重要性,分析人为因素主要通过哪些具体形式影响全球二氧化碳浓度的变化。本环节旨在深化学生对收支理论的理解和人地协调观的培育,最后通过教师引导的方式总结影响珊瑚白化因素的思维过程导图(见图4)。

图4 珊瑚白化思维导图

三、知识迁移,深化国家安全

知识的运用更多的是体现学生的迁移能力。迁移能力直接影响课堂质量的评价和学业质量水平的高低,因此在课前设计时需要纵向挖掘,在不跳脱学生最近发展区的同时迁移运用知识,提升学生认知水平,促使学生深度学习。

情境四:马尔代夫位于印度洋赤道地区,由26组自然环礁(珊瑚礁的一种)、1192个珊瑚岛组成,其中200个岛屿有人居住,岛屿平均面积为1~2平方公里,地势低平,平均海拔1.2米。马尔代夫经济发展长期依靠渔业和旅游业。

思考5:从生态服务功能变化的角度,试讨论温室效应不断增强对马尔代夫的不利影响。

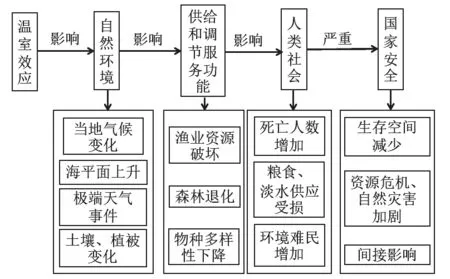

从马尔代夫生态服务功能变化角度分析国家安全紧扣本节课标,[3]问题设置难度较大。通过小组讨论的方式降低问题难度,学生合作探究后总结主要不利影响并归类分析(见图5),说明温室效应的加强愈加威胁马尔代夫整个国家的安全(世界各国安全),培养学生整体性思考的能力。

图5 温室效应对国家安全的影响

情境五:随着温室效应造成的影响越来越大,各国政府正在不断加强合作以减轻温室效应产生的影响。2015年11月30日至12月11日,《联合国气候变化框架公约》第21次缔约方会议(世界气候大会)于巴黎举行。马尔代夫代表发出严重警告:我们不想走向死亡!

思考6:结合温室效应原理,试举例说明马尔代夫为应对温室效应所采取的措施。

通过发现问题—分析问题—解决问题的思路讨论马尔代夫(世界各国)应该从哪些方面采取措施。从温室效应原理图(收支平衡)角度出发,降低问题设置难度并搭建学习支架,培养学生从系统的角度出发综合分析降低大气中二氧化碳浓度的具体措施。

情境六:针对全球气候变化的严重影响,世界各国纷纷制定减碳目标。中国在巴黎气候大会上承诺:到2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%~65%。2021年中国再次出台《中国碳达峰碳中和进展报告(2021)》指出我国在10年内实现碳达峰,再用30年实现碳中和的减碳目标,展现新时代下负责任大国的形象。

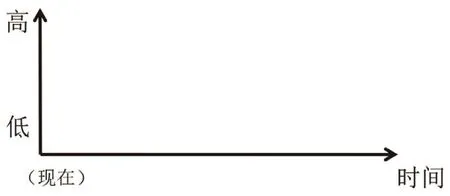

思考7:根据材料,试预测全球大气中CO2浓度随时间的变化趋势(见图6)。

图6 大气CO2浓度预测图

在强调全球各国减碳的大背景下介绍我国为应对全球气候变化所采取的措施,加深学生对国家减碳政策的认识。通过画图来预测未来大气中二氧化碳浓度的变化主要考察学生对信息的处理能力,突出学生地理实践力的培育和对人类命运共同体理念的认同。

四、课堂总结,构建整体思维

从珊瑚白化到马尔代夫为应对气候变化采取的措施,学生通过教师所给材料主动搭建所需要的学习支架,深入探究珊瑚白化的成因以及应对气候变化所采取的措施,最后通过回顾整节课知识将各要素进行串联并构建本节课最终的思维导图(见图7)。教师观察学生的建构成果并进行展示,通过展示的方式鼓励学生质疑并引发更深层次的讨论,深化本节课内容的同时突出对学生科学思维的培育。在此过程中教师也能够及时地检测班级学生对本节课内容的吸收情况,为课后练习和下节课的课前复习提供依据。

图7 全球气候变化与国家安全思维导图

五、知识扩展,落实个人行动

地理事象产生的影响是多面的,课堂教学不能局限于地理事象的某一方面而限制学生的认知。课程最后需要基于本节课的主题进行多方面展示,让学生从多个角度了解全球气候变化对人类社会的影响,活化素材,深化认识。

2021年共有10次寒潮天气过程影响我国,次数较常年明显偏多,1月份和11月份灾情相对较重(展示寒潮侵袭图片),共造成327.4万人受灾,农作物受灾面积378.6千公顷,直接经济损失133.1亿元。结合2021年我国极端天气事件,讨论中学生能为国家碳减排采取哪些行动。

本节课内容所选取的案例更多的是从全球变暖的角度,但全球气候变化并不是全球所有地区都变暖,有些地区可能受到极端天气事件的影响变冷显著。以我国寒潮为例通过合作的形式强化学生对国家碳减排政策的理解,并从自身的角度出发积极落实国家政策,加深学生对人地协调理解的同时也引导学生形成正确价值观。

六、总结

全球气候变化与国家安全教科书内容相对空泛,教学过程中需要教师选取合适的教学素材,依据教材但又不拘泥于教材,可以在内容上进行一定程度地扩展和深挖。在教学过程中要根据学生的表现及时调整预备支架的“搭建”和“拆除”,保证合理的教学难度,培养学生科学探究的意识,达到立德树人的根本目的。