小学生对科学课程核心概念的认知调查及启示

——以“溶解”为例

2022-10-11王俊民胡丹丹李健

文∣王俊民 胡丹丹 李健

科学概念是科学教育的基础内容,是小学生思维发展的重要途径。《义务教育小学科学课程标准(2017年版)》(以下简称“科学课程标准”)以“核心概念”的形式呈现学习内容,希望学生在探究过程中建立对相关概念的认知。在学习小学科学相关内容后,小学生对核心概念的认识情况如何?具有怎样的认知特点?本研究以小学科学课程中的“溶解”相关内容为例,对一年级和五年级学生的概念认知情况进行调查和对比,以期为科学教师开展科学教学与评价提供一定启示。

一、研究设计与实施

(一)研究内容

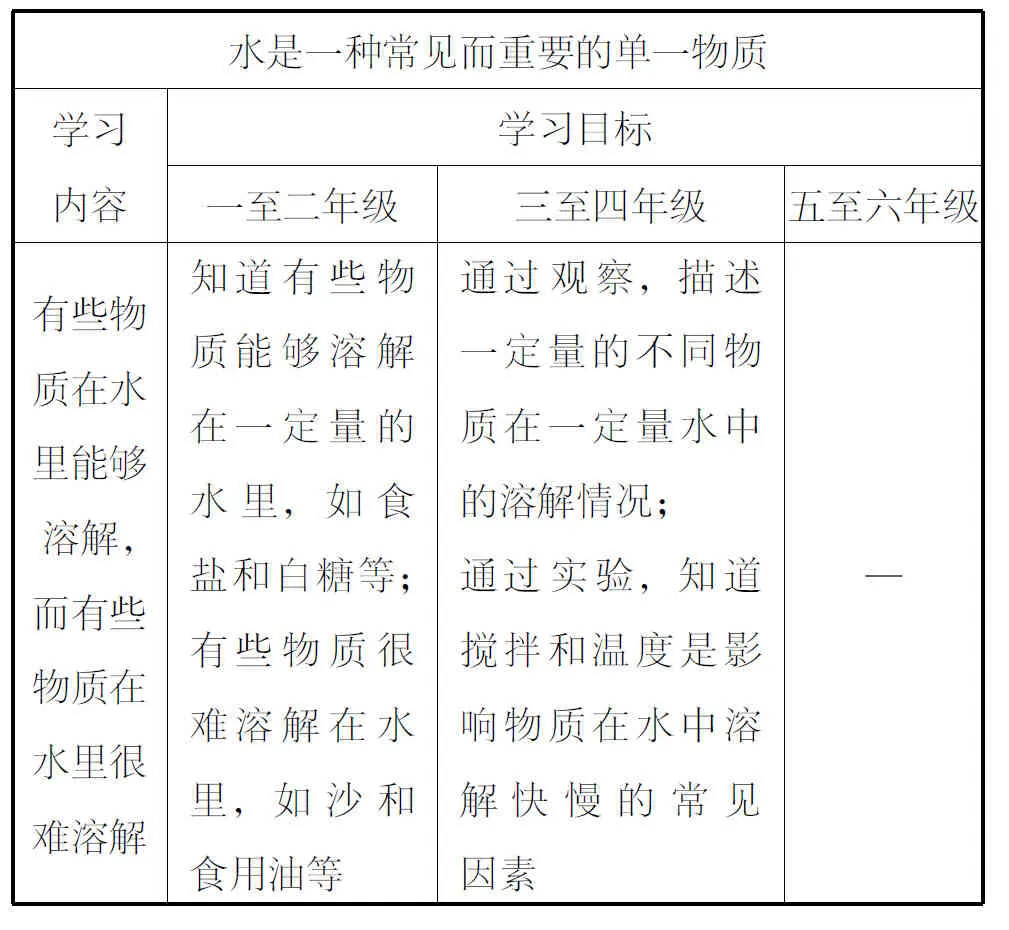

“溶解”的相关内容属于物质科学领域,对应大概念“水是一种常见而重要的单一物质”,课程标准对这部分内容的要求如表1。

表1 科学课程标准有关“溶解”的内容

科学课程标准对一至四年级的学生提出了相关要求,涉及内容包括溶解现象、溶解概念、溶解能力、溶解快慢的影响因素。其中一至二年级仅涉及物质的溶解性质和溶解现象。

本研究以调查学生对溶解内容的概念认知为目标,为便于对比,选取未学习溶解相关内容的一年级学生和已学完溶解相关内容的五年级学生进行调查,调查内容主要依据科学课程标准,同时考虑教科版《科学》教科书中有关溶解的内容。针对一年级学生的调查内容主要是溶解现象和概念,共设计5个问题(含演示实验),针对五年级学生的调查内容则包含了所有内容,共设计9个问题(含实验)。具体内容见表2。

表2 调查内容

(二)研究方法

本研究采用无操作辅助和有操作辅助结合的访谈法。无操作辅助的访谈是发生在学生和访谈者之间的一种纯口头性交谈,有操作辅助的访谈是在口头访谈过程中为学生提供辅助的操作材料,比如烧杯和水等实验材料。本研究将无操作和有操作结合,针对一年级学生的有操作访谈采用了“教师演示实验+学生描述现象”的方式,针对五年级学生的有操作访谈采用了“教师提供器材+学生自主设计实验”的方式。

(三)研究的实施

本研究选取重庆市铜梁区某小学一年级和五年级的学生作为研究对象。两个年级分别随机抽取5名男生和5名女生,共计20名。访谈时间选择学生自习时间,访谈地点均为单独的教室,访谈过程全程录音并进行笔录。

考虑到一年级学生的识字情况和阅读能力有限,本研究没有为该学段10名学生提供访谈提纲,由访谈教师依照访谈提纲开展访谈工作。由于针对一年级的访谈需要教师做一个演示实验,访谈教师要提前准备好相关实验器材,在访谈完第一个问题后,做“将红糖、盐、小石子放入水中会发生什么变化”的演示实验,让学生观察现象,再继续进行访谈。访谈时可根据每个学生的回答情况适当调换访谈问题的顺序。每个学生大约访谈3~5分钟。

访谈五年级学生时,采用集体访谈的方式,让10名学生分开坐好,为他们提供纸和笔,访谈教师将问题按顺序分别出示在大屏幕上,受访学生根据问题在纸上作答,教师巡视并根据需要随机访谈。待全部学生举手示意完成一题作答后进入下一个问题。访谈结束后教师将纸笔收回,访谈共持续40分钟。

每次访谈结束后,教师根据笔录、录音和学生在纸上的作答结果对数据进行整理分析。

二、研究结果与分析

(一)一年级调查结果分析

1.学生对“物质的溶解现象”的认知

针对“将红糖、盐、小石子放入水中会发生什么变化”这一问题,10个学生均使用“糖和盐‘化’了”或“糖和盐‘消失’了”、“石头还在”或“石头不会‘化’”回答这个问题。很显然,他们在生活中已经观察到盐和糖等物体放入水中会“消失”,而石头等物体不会出现这类现象,他们对“溶解”这一现象的认识是具有相似性的。虽然他们都没有使用“溶解”这一科学术语,但生活经验对后期学习“溶解”的概念是具有积极影响的。这也反映了科学概念与日常生活的联系。

在教师告知学生,我们将这种现象称作“溶解”后,针对“你在生活中还观察到了哪些溶解现象”这一问题,学生的回答有“白糖可以溶解在水里面”“油溶解在水中”“冰化成了水”等。其中“冰化成了水”这一举例引起教师关注,进一步询问,发现该生的这个回答源于他对“溶解”和“融化”这两种现象的错误归类,该生认为“溶解和融化是同一回事”。而“油溶解在水中”这个回答,说明学生对溶解现象观察不到位。

2. 学生对“溶解概念”的认知

教师演示了盐、红糖和小石子放入水中的现象后,让学生对实验现象进行仔细描述, 9名学生就直接用“消失了”“融化了”这样的词语来描述该现象,只有1名学生对现象进行分析后说“按照科学方面这是一种溶液,固体变成了液体”。当教师追问能否给其取一个名字时,学生根据实验现象将其命名为“糖水与盐水”。当追问学生“盐、红糖真的消失了吗”时,有5名学生认为盐和红糖没有消失,他们认为“盐、红糖只是化了”“盐和糖融化了”“糖是固体,只是化成了液体而已”。其他学生则认为消失了,理由是“盐、糖一开始还在,后来不见了,所以它们是真的消失了”。

在教师告知学生,我们将这种现象称作“溶解”后,针对“溶解的过程是怎样的”这一问题,5名学生将溶解大致描述成“溶解就是一个东西放在水里面,一会儿就化了或者消失了”,还有5名学生对此问题保持沉默,描述不出来。针对“所有物质都可以溶解在水中吗”这一问题,所有的学生均认为不是所有的物质都能够溶解在水中,有些学生还举出一些例子来说明,比如“石头不溶解在水中”“油不可以溶解在水中”。由此可见,虽然学生对“溶解”这一概念的认知会有偏差,但他们都知道不是所有的物质都可以溶解在水中。

综上来看,一年级的小学生对溶解的认知都停留在日常生活经验层面,没有表现出明显的差异。他们知道有些物质能够在水中溶解,有些物质不能在水中溶解,对溶解的现象和过程描述倾向于使用“消失”“化了”这些词。他们还无法区分“溶解”与“融化”,无法理解溶解时物质究竟发生了什么变化;他们对于常见物质是否能溶解在水中也存在一定分歧。

(二)五年级调查结果分析

1.学生对“溶解现象与概念”的认知

对于“将盐加入水中,不断搅拌,盐消失了,在科学中我们把这个过程叫做什么”这一问题,10名五年级学生中,仅有1名学生还不能识别这一现象为“溶解”或不知道这一科学术语。

对于“什么是溶解”这一问题,1名学生将其描述为“溶解是一种物质均匀地分散于水中的过程”;4名学生通过举例来说明,比如“一个物质在水中消失不见了叫溶解”“盐消失在水中这样的过程叫溶解”;3名学生大概知道什么是溶解,会使用“融化”“分解”这类词汇去描述,或者使用“固体变成液态”去描述;2名学生认为“溶解”就是“溶化”。这说明虽然学生无法准确描述溶解的概念,但是可以通过事实举例或简单语言进行描述。这也表明学生对溶解的概念理解不足,甚至与一些其他科学术语产生混淆。

对于“溶解的其他相关知识”这一问题,10名学生都指出“有些物质可以溶解在水中,有些物质不可以溶解在水中”,3名学生认为“溶解是有限度的”,2名学生认为“溶解是一个化学变化”。

对于问题“水能溶解所有物质吗”,所有学生均认为“水不能溶解全部的物质”,并且举例“石头”“油”作为不能溶解的例证。

对于“如何判断某种物质是不是在水中溶解了”这一问题,1名学生描述为“像食盐一样不能用过滤和沉淀方法分离的是溶解了;像沙子和面粉一样能用过滤和沉淀方法分离的是没有溶解”。5名学生认为“可以看物质是否还有沉淀来判断”或“看物质是否还可以被过滤出来来判断”,4名学生认为“只要物质消失不见了就是溶解”。

综上来看,五年级学生基本都能识别常见的溶解现象并知道“溶解”这一科学术语,但对术语的认识停留在表层,需要通过现象的描述或举例来阐释定义,知道有些物质不能溶解在水中,但不同学生间对于部分科学知识的认识存在较大差异。例如部分学生认为“物质消失在水中就是溶解”,而多数学生则知道“物质不能通过过滤与沉淀分离就是溶解了”。多数学生对溶解的描述停留在表层,但个别学生可以用较完整的语言准确描述溶解的过程;还有部分学生将溶解与融化混淆。

2.学生对“物质的溶解度”的认知

对于“水能够无限制地溶解某种物质吗”这一问题,9名学生都知道水不能无限制地溶解某种物质,回答有“水少了,盐多了,水就溶解不了剩下的”“有的物质颗粒大小不同、溶解度也就不同”“它是有一个度的”等。1名学生认为“水可以无限制地溶解某种物质”。

对于“不同物质的溶解度是否相同”这一问题,所有学生都认为“是不同的”,但通过分析学生的回答发现其认知水平是不同的。比如有学生回答“有些物质的颗粒大小不同,溶解度也就不同,如盐和糖”,这说明学生是从不同物质的颗粒大小进行说明的,并且还能举例说明。有学生回答“粗盐溶解性差,细盐溶解性强”,这说明该生不仅能够举例说明,还知道哪些因素影响溶解性。有学生回答“盐的溶解度比小苏打的溶解度高”,这说明该生不仅知道盐与小苏打的溶解度不同,还知道小苏打和食盐哪种物质的溶解度高。

由此可以看出,学生基本都知道物质在水中的溶解是有限度的,且不同物质的溶解度不同,但对于溶解度的认知水平存在一定差异。

3.学生对“影响溶解速度的因素”的认知

对于“影响溶解速度的因素有哪些”这一问题,6名学生能够回答出2~3个因素,如“是否搅拌”“温度高低”“颗粒大小”。3名学生可以回答出某一个因素,比如回答“用粗盐和细盐相对比,结果细盐先溶解”,这说明他们认为颗粒大小会影响溶解的速度。但也有1名学生认为“水的多少”会影响溶解速度。

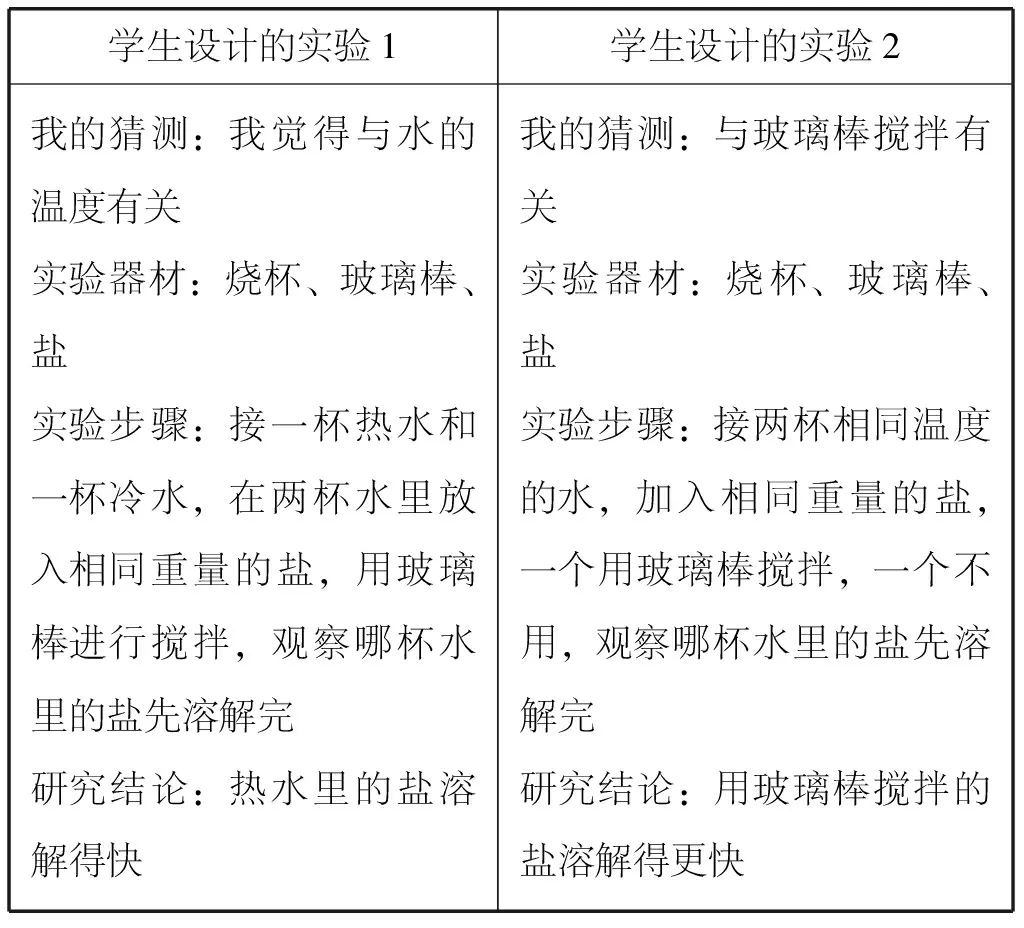

当教师要求学生利用所提供的实验材料设计一个实验来探究溶解速度的影响因素时,4名学生写出了完整的实验过程,表3描述了学生写出的两类方案。5名学生能够写出相关实验,但是没有在实验步骤上体现控制变量的思想。有1名学生不知道实验步骤有哪些,没有写。

表3 学生设计的验证试验举例

(注:该表格为教师依据学生所写内容整理而来)

综合来看,对于影响溶解速度的因素,学生的作答表现出明显的认知水平差异。

(三)学生对“溶解”相关内容的认知对比分析

首先,从学生对“溶解现象和术语”的认知来看,一年级学生倾向于使用“消失”“化了”这些词来描述溶解现象,但无法对溶解的过程进行较为详细的描述。五年级学生基本能够识别常见的溶解现象,并能使用多种词汇或通过举例对溶解过程进行一定描述,虽然这种描述也多停留在表层。一年级学生还无法使用“溶解”一词,五年级学生基本都知道这一科学术语。但无论是一年级还是五年级学生,都存在将“溶解”和“融化”混淆的现象。

其次,从学生对“溶解概念”的认知来看,一年级学生无法理解溶解是物质发生了什么变化,是“物质消失”还是转化为其他形式;五年级学生虽然也存在“物质消失”的说法,但总体上对溶解的概念有更深入的认识,并能够将这一内容与“过滤”“沉淀”等词汇联系起来。一年级和五年级学生都知道并非所有物质都能溶解在水中,并能举例说明。

最后,对于“物质的溶解度和影响因素”,由于科学课程标准没有对低学段提出要求,故本研究没有进行相关访谈。从科学课程标准的内容要求来看,五年级学生对溶解度和影响溶解速度的因素认知表现出明显的差异,具体表现为对溶解能力的深度描述和对影响溶解因素的数量。对影响溶解因素的实验设计表明学生在探究能力的发展方面也表现出差异性。

三、研究结论与启示

(一)研究结论

通过调查发现,随着学段的提高,小学生对“溶解”相关概念的认知逐渐增加和深入。一年级小学生对“溶解”相关概念的认知差异并不明显,但五年级学生对溶解的认知差异却比较明显。对照科学课程标准的内容目标来看,五年级的多数学生对“溶解”相关概念的认知基本达到了科学课程标准的相关要求。

1. 小学生对“溶解概念”的认知

不管是一年级还是五年级的学生,对“溶解”的概念认知多停留在表层。一年级基于日常生活经验积累会使用“消失”“化了”“不见了”等口语化词汇描述溶解现象,但对“消失”本身解释得不清晰。五年级虽然也会使用“消失”这类词汇或举例进行说明,但已经能够对“消失”进行简单说明,比如使用“均匀分散”“固态变为液态”等进行描述,但表述不一定完全正确。

2.小学生对“溶解”的描述语言

相对于一年级学生,五年级学生经过学习,已经能够使用较多的科学术语来描述科学现象或做出科学解释,比如“固态变为液态”“化学变化”“沉淀”“过滤”等,虽然术语使用不一定正确,但学生的科学词汇明显丰富起来。但学生对于与“溶解”现象相似的科学术语容易混淆,一年级建立的“化了”概念可能在五年级仍无法转变过来,对“融化”与“溶解”难以区分。

(二)研究启示

1.了解学生的科学前概念,并采取有效策略进行教学

学生总是带着先前的概念进入科学学习,这种前概念对儿童的科学学习会带来极大影响。概念转变学习理论认为科学学习就是学生原有概念的改变、发展和重建过程,就是学习者的前科学概念向科学概念的转变过程。[1]本研究的结果表明,小学生在学习科学前,就已经基于生活经验积累了“前概念”,五年级学生可能依然保留一年级时所持有的前概念。因此,教学中教师首先要认识到学生前概念的顽固性,有充足的心理准备和多次尝试的耐心。其次,教师教学前要通过访谈、观察、查阅资料等多种途径准确捕捉学生的前概念。最后,教师要采取强有力的措施来促进学生的认知转变,并在此基础上帮助学生建立正确的科学概念,比如设计情境暴露学生的前概念、制造认知冲突、鼓励合作探究和讨论协商等。

2. 教学中关注科学语言的使用,并注意区分相似概念或现象

科学语言是科学的重要知识表述,它的各个组成要素,诸如术语、符号、概念、文本等,共同构成了完整的知识结构,塑造了具体学科的知识框架。它既是科学理论的表述载体,也是保证科学思想进行无障碍交流的必备条件。[2]科学课程标准指出,小学生应具有“用科学语言与他人交流和沟通的能力”。从本研究的调查结果来看,从一年级到五年级,学生对溶解现象的描述和理解随着科学术语的使用更加深入、规范,但仍有一些学生的科学语言比较欠缺,影响了对相关内容的理解和交流,还有一些学生出现了混淆相关术语的现象,比如“溶解”和“融化”,这对学生后期的科学学习是十分不利的。学生要使用科学语言,首先要有关于科学语言的积累,然后才能经历从模仿到使用的过程,改变过去使用口语化语言描述科学现象的习惯。小学科学教育多以描述性科学语言为主,很少涉及科学符号和公式,因此,教师在教学中要注意培养学生使用科学术语的意识,并在不同情境下鼓励学生准确使用科学术语;在学生认知发展的范围内从表象和本质两方面对相似概念进行区分。

3.科学教学要关注学生的个体差异

学生在一年级因认知水平和生活经验有限,对溶解的认识并没有明显的差异,但到了五年级,学生对溶解相关概念的认知表现出明显差异,这种差异也表现在设计探究“影响溶解速度的因素”的实验中。学校的科学教学使学生在科学学习中产生了较大差异,个别学生还未能达到科学课程标准规定的最低目标。科学课程标准指出:“小学科学课程要面向全体学生,适应学生个性发展的需要,使他们获得良好的科学教育。”虽然由于学生本身的差别,在科学学业上会有一些差异,但保证每个学生都能达到课程标准的基本要求是必须的。因此,科学教学中要关注学困生的发展,为其提供合适的发展机会,使其在科学知识与探究能力等多个方面达到科学课程标准的最基本要求。