早期“海派文化”中音乐的具象与形态

2022-10-11文字舒莉

文字_舒莉

根植于上海的“海派”文化,随着社会历史的发展和变迁,对这座国际大都市的影响力在不断地延续且变化着。我们通过一些连贯性的梳理,让如今的音乐爱好者和研习者认识到“海派”文化之所以兴起于上海,发展于上海,变革于上海,最后成为具有明显“地标”意义的文化标志,是由许许多多有识之士薪火相传的结果。现今的你我,无论是学音乐、听音乐、传播音乐抑或是创造音乐,其实都是这片文化海洋中的一朵浪花。

百乐门旧照

“海派”一词刚出现时,是为了有效区别一些代表着正统的“京派”戏剧而设立的。因为当时新兴的“海派”,在以“京派”为主流社会的认知里,是不入流且不被认可的。鲁迅先生曾评价道:“要而言之,‘京派’不过是官的帮闲,‘海派’则是商的帮忙而已。”作家沈从文先生对“海派”的定义是:“一种恶俗的道德文化氛围,是‘名士才情’与‘商业竞拍’的相结合。”但是,这种新文化现象一旦出现,天生就带有“破茧而出,势不可挡”的倔强个性,“海派”文化很快就浸润到文学、书画、电影、建筑、音乐、戏剧以及与社会生活息息相关的各种领域。因此,以现代学者的观念来看,“海派”文化一直存在于中国近现代社会的发展与变化中,在“包容、求新、开放、多元”的主导模式下早已完成了自身的蜕变,成为以上海为中心、具有明显地域文化特色的代名词。

在早期的“海派”文化中,音乐相对于如火如荼的文学、绘画、电影等艺术领域来说是非常小众的,它的形成与起步甚至晚于当时的社会主流文化现象。在当时上海的“十里洋场”,音乐主要用来满足市民的社会生活需求,例如在“百乐门”可以听到外来的爵士音乐,在“大世界”可以听到苏州评弹、紫竹调等传统音乐,在茶楼可以听到欢快的广东音乐,在教堂可以听到基督教唱诗班的合唱,在民间婚宴场所可以听到喧闹欢愉的“锣鼓吹打”等。上述音乐内容虽并存在上海,但它们并不能算作是“海派音乐”。原因在于,它们都是从其他地域迁移到上海的,乐器、音调、表演形式等诸多方面都带着“来源地”的明显特征,少有上海的印记。

早期“海派音乐”的萌芽——电影音乐

电影是一个以文学剧本、人物表演等内容形式为基础,以科学技术手段为辅助的综合性的艺术门类。二十世纪三十年代上海本土电影的出现,可以看作是“海派”文化的标志性产物之一。摩登都市给予新兴的“电影”无尽的想象空间,而蓬勃发展的文学创作、电影技术和商业运作模式则又赋予了“海派”艺术存在模式的独特社会现象。

1934年,电影《渔光曲》诞生,其写实性的故事情节真切地反映了当时的社会现状,深受大众喜爱,该片同名歌曲《渔光曲》更是一夜之间传遍了大街小巷。贺绿汀曾为电影《十字街头》创作插曲《春天里》,为电影《马路天使》创作歌曲《天涯歌女》《四季歌》;聂耳曾为影片《大路》创作了《大路歌》《开路先锋》,为电影《桃李劫》创作了《毕业歌》,为影片《风云儿女》创作了主题歌《义勇军进行曲》和插曲《铁蹄下的歌女》;冼星海曾为电影《夜半歌声》《青年进行曲》创作了同名主题曲;王云阶为电影《风雪太行山》谱写了主题歌《上战场》,为影片《万家灯火》《乌鸦与麻雀》《三毛流浪记》谱写了相关音乐作品。这些宝贵作品都是中国近现代音乐开启的摇篮。

01 贺绿汀

02 聂耳

03 电影《风云儿女》DVD

04 电影《渔光曲》DVD

时间走过百年,当我们再次聆听这些电影音乐时,由于当时录音技术的限制以及西洋写作技法尚处于初期阶段,因此音乐篇幅较小,无法像我们熟知的西方古典交响乐、室内乐以及复调对位的宗教弥撒曲那样,包括复杂的和声织体、交错轮换的调式调性等成熟的音乐语汇。但是这些音乐作品的出现,仍可被看作是西方作曲技法流传到中国后,被年轻的中国作曲家们巧妙学习并应用于创作的探索性尝试。难能可贵的是,这些脍炙人口的旋律和形象鲜明的配乐都带有明显的中国本土音乐元素及韵律,音乐形象与电影情节的高度契合使电影作品的呈现更具有丰富的艺术感染力,从而提高了电影作品的综合艺术价值及文化内涵。这些早期“海派”文化中的经典电影音乐是遗留于当代的文化财富,它们犹如泱泱文化海洋里一艘扬帆的小船,充斥着强烈的时代印记。

冼星海

早期“海派音乐”的兴起——流行歌曲

关于“海派音乐”,它并非是在某一时间由某一件事引发而突然形成的,也并非是由一个具体的创导者或团体组织发起的。相反,它是从社会各个层面自然而然产生的,通过社会“海纳百川”式的兼容,在人们的日常生活中慢慢兴起进而传播起来的。现今,我们依旧能听到地道的上海话里带有明显外来语的谐音单词,这就是在生活方式上最真实的“海派”输入。在上海市民的日常生活中,这种从语言到穿着服饰、霓虹灯、沙龙、歌舞厅等充满异域文化的生活方式,大大丰富了人们的日常生活,且促进和拓宽了人们对输入性文化的认知度和接纳度。在此背景下,商业化运作使上海这座城市更具有国际都市的特征,例如洋行、买办、租界等西式文化的介入,为上海带来了与当时清末民初的社会状态截然不同的诸多生活模式。这一时期的西方音乐最初就是以美国百老汇和好莱坞等流行音乐形式,通过舞厅、电影、广播、唱片等媒介流传至上海的。

提到中国二十世纪的流行音乐,不得不提到两位丰碑式的人物:黎锦晖和陈歌辛。

黎锦晖(1891—1967),湖南湘潭人,一个世纪前上海流行歌曲界的领军人物,集多种成就于一身,在近现代中国的音乐界、教育界和出版界均有相当重要的地位。他早年致力于“白话文”的推广以及儿童音乐教育的普及,创造了中国文化教育领域中的多个“里程碑”,被誉为中国近现代流行歌曲奠基人。

黎锦晖在早期的音乐创作中,专注于儿童音乐教育的发展和专业音乐人才的培养。在儿童早期的音乐启蒙和培养领域,他创作了很多儿童歌舞音乐作品。1922年,他创办了一本综合性儿童文化周刊——《小朋友》,从主笔到编辑,甚至写作及插图都亲力亲为。迄今为止,这本刊物是我国儿童读物中出版时间最长、出版刊数最多的期刊杂志,其影响力整整持续了近一个世纪。

01 陈歌辛

02 黎锦晖

03 《小朋友》创刊于1922年

黎锦晖还创办了一所专门培养歌舞人才的学校——中华歌舞专门学校以及中华歌舞团,集音乐教育、演出和推广为一体,培养了大批演员、剧作家和作曲家,为早期的“海派”音乐及相关表演艺术领域输送、储备了许多优秀人才。他不遗余力地推广“新音乐”,推行白话文,把西方爵士音乐融入上海及江南小曲音调,再辅以其深厚的湖南戏曲音乐功底,创作了近一百首流行歌曲。如此庞大的歌曲数量,在当时产生了巨大的社会反响。从儿童到青年学子,从歌曲到歌舞剧,到电影音乐,以后世学者的观念来看,当年黎锦晖所倡导的其实就是一个庞大的“新音乐”文化体系,这个体系培养了一大批具有重要意义的音乐人物,后来这些继承者们开启了“海派音乐”文化的发展之路。

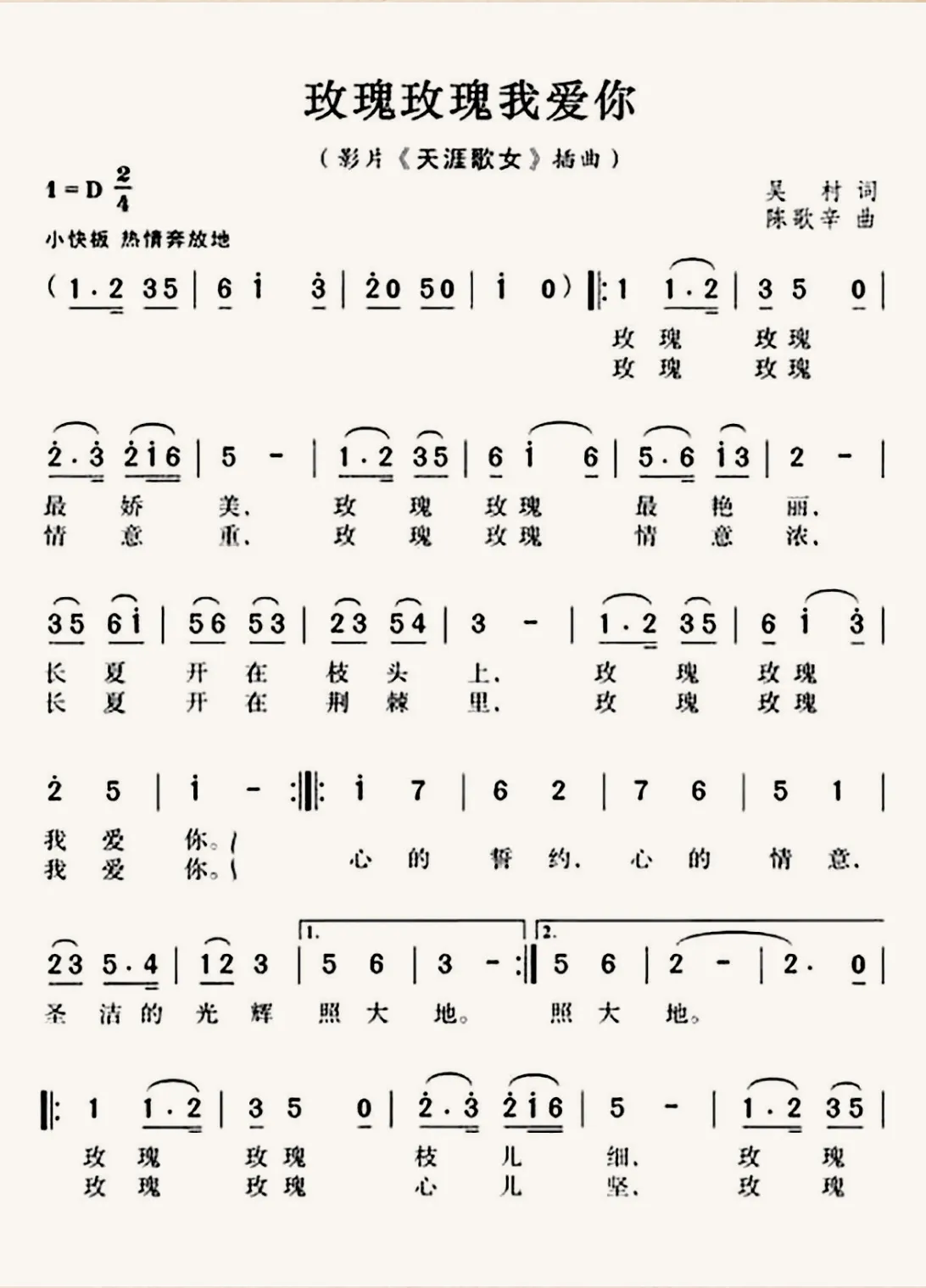

陈歌辛(1914—1961),上海人,多才多艺的“音乐全才”,在指挥和演唱方面均有造诣,尤其是在通俗歌曲的创作方面,共谱写了近两百首歌曲。其代表作《玫瑰玫瑰我爱你》在音乐的节奏部分采用了浓厚的西洋爵士乐曲风,而歌曲的主旋律则为典型的中国民族音乐调式。此曲在早期的上海滩获得了社会的广泛认同,大家争相传唱,流传至海外。对当时中国的“海派”音乐而言,这首歌曲创造了一个文化传播和流行的“双向”途径,即上海本土作曲家用输入的西洋音乐风格和作曲技术,在完成音乐作品后输出到国外,在两个不同的地域同样获得了认同。

另一首不得不提及的作品就是可以被称为“旧上海名片”的《夜上海》。此曲一字一腔,旋律起伏而错落有致,副歌部分有明显江南小调的音韵。整首歌节奏轻快灵动,富有典型踏步舞曲的律动。在五声音阶和西洋大小调组成的音调中,一个灯红酒绿的繁华都市华灯初放的“不夜城”街景生动形象地呈现在听众面前。

《玫瑰玫瑰我爱你》中文歌谱

任何一件艺术作品的诞生和文化思潮的兴起,大而言之,一定跟艺术家所处的社会状态紧密相连。小而言之,也会跟艺术家的生活轨迹息息相关。近现代音乐学者普遍认为,黎锦晖《毛毛雨》的问世标志着中国早期流行歌曲的开始。在其后十年左右的时间内,在“新文化”的启蒙与推动下,由黎锦晖、陈歌辛、姚敏、任光等作曲家和姚莉、白光、周璇、王人美等明星的推动下,“海派”流行歌曲在社会影响力、受欢迎程度以及对近代中国流行音乐的引导与发展等多个方面,都达到了一个空前繁荣且多产的景象。

1939年以后,由于第二次世界大战,大多数文明和繁荣的国际大都市都被迫卷入了战争和毁灭,那个年代的上海也不能幸免于此。在民族存亡之际,许多作曲家投入到滚滚的革命洪流中,成了伟大的人民音乐家,如冼星海、聂耳和贺绿汀等人。这一时期的音乐创作大方向也由流行音乐(市井音乐)逐渐转向以抗战、爱国等为主题的歌曲创作中。

回望过去,早期的“海派”流行音乐作品起源于社会环境,顺应于社会的需求,记录了当时各阶层的生活百态。大多数歌曲是为电影配的插曲,也有的是在灯红酒绿的歌舞厅演唱的,因此歌曲内容具有明显的世俗性、实用性及迎合性。从某种角度来看,这些歌曲在思想的高度性及社会形态的进取性方面是有所缺失的。然而缺失的另一面恰好是一种难能可贵的“真实性”的存在。当时的“海派”音乐作品以音乐的旋律线条勾勒出了一个一百年前就存在的既摩登、现代、繁华,又纸醉金迷、颓废、虚荣的“远东第一大都市”。

沈心工

早期“海派音乐”中的国民教育——学堂乐歌

二十世纪初,身处变革年代的政治家和改革家们都热心于新文化运动,并且大力推崇“教育改革”,即主张“废除科举考试,摒弃八股文,改变旧式的私塾,效仿欧美国家建立新型的学校等一系列在教育方面的改革”。此后“私塾”被废除,并脱胎成为了新式学堂,而在其中开设的音乐课则被称为“乐歌”课。这种在新式学堂的音乐课上大量传唱的歌曲大多以简谱记法,采用西方和日本盛行的曲调作为旋律,依照音律填上中国的文字作为歌词。

这个时期的沈心工和李叔同是“学堂乐歌”的代表人物。

沈心工(1870—1947)在日本的求学经历给他最大的触动是看到了“乐歌活动”在明治维新后推动了日本的国民教育。他认为那种积极向上、朝气蓬勃的“歌声和呐喊”可以鼓动人心,是当时的一味济世良方。自1903年沈心工在中国开启学堂乐歌课程起,其兴起和发展经历了近三十年的历程。他根据歌曲的旋律和中文的发音规则谱写歌词或专门作词、作曲。这些乐歌涉及“启智”“开悟”“唤起民众”“传播西学”等具有社会进步意义的多种题材。

由于那个年代西方的传统音乐教育离我们还非常遥远,中国几乎没有正规西式音乐教育的场所。对于一些早期的音乐先驱们而言,音乐并不是他们一开始就研习的专业,而是在他们远赴海外求学,在接受了西方社会的科学进步理念后,出于拳拳爱国之心,以期提高整体国民素质而加入到学堂乐歌的创作与推广之中,试图将东西方先进的人文概念和音乐模式带回中国。他们将建立民族自强、救国兴国,振兴中华的理想立足于点滴的学堂教育中,意图能以正气的歌声唤醒沉睡的民众。学堂乐歌以兼容并蓄的文化融合方式将西方音乐艺术(音乐旋律)与中国传统文化(中文诗词)相结合,成为了某一个时代的特定产物,在提高国民整体音乐素养、振兴民族发展等方面,有着非常积极的推动作用,在文化发展的长河中有着不可替代的社会价值。

早期“海派音乐”中的专业教育雏形——国立音乐院

萧友梅(1884—1940),国立音乐院首任校长,1916年在德国莱比锡获得哲学博士学位。留学德国期间,他始终将国民音乐教育作为自己的学术研究重心,提出要在中国开启近现代的专业音乐教育。他学成归国后,为中国带回了一套完整的西方音乐教育的学科体系。1920年至1927年间,他在北京不遗余力地从事着音乐学科的组建工作,并以此为契机开启了他与蔡元培通力合作的工作历程。

1927年,当时的北洋政府下令关闭了北京所有各国立院校的音乐系科,这意味着北京已经没有了这类新式学校的立锥之地了。萧友梅随即南下上海,积极筹组国立音乐院的建立。这一举措,为当时的近代音乐教育带来了新的机遇,同时也开启了百年来中国专业音乐教育的辉煌一页。

当年萧友梅先生在学校的选址上为什么是上海,而不是国民政府所在地南京?不是辛亥革命发源地武汉?也不是国民政府最重要的军事基地——黄埔军校的所在地广州?当年萧友梅在发表的一篇文章中描述,抵达上海后,他听了一场由上海工部局管弦乐队演奏的音乐会。这场音乐会演奏的曲目、指挥家以及乐手们精湛的专业表演令他感到意外和兴奋,他看到了彼时的上海有着跟北京完全不同的开明、开放的文化氛围。正是有了此段意外经历,萧友梅立刻提出了“要设立音乐院,更主张在上海”的想法。他认为,“学习音乐的人必须先有环境的熏陶,才能易于领悟”。这里所说的“熏陶”,想必就是指当时上海这种“海派”文化的浓厚氛围了。

上海这个当时的远东大都市,以其开放、开明的姿态吸纳、融合了来自世界各地的文化与生活理念。无论是电影音乐还是流行歌曲,都孕育了“海派”音乐文化的萌芽,西洋音乐文化在上海的普及和受欢迎程度是中国其他城市难以企及的。回顾近百年的中国音乐文化事业,经历了近现代新音乐运动后,“海派”音乐文化一定是在当年特殊的社会环境中形成、发展、变化和逐步成熟的。

“海派”音乐文化不仅是上海这座城市的历史产物和文化缩影,更是中国音乐文化的重要组成部分。从对早期“海派”音乐文化的内容解读和发展脉络梳理中,我们看到了“包容并蓄”与“发展本民族文化”之间平衡的重要性。鉴史而知今,在如今的时代发展潮流中,我们仍要保持谦虚学习的姿态,大力发展我国优秀音乐文化,使我国的音乐文化事业在包容并蓄的历史道路上不断砥砺前行。