回忆中的童真 评拉威尔《G大调钢琴协奏曲》

2022-10-11文字梦乡

文字_梦乡

纵观人类的历史,法国人似乎总能在各个时期开创社会风气之先河。政治上他们建立了巴黎公社,哲学上他们发起了启蒙运动,文学上他们拥有雨果和巴尔扎克。他们在艺术上也获得了几乎难以被复制的成就:罗丹享誉世界雕塑领域,马蒂斯创立了野兽派,莫奈、马奈、塞尚和雷诺阿支撑起了印象派,芭蕾最先是在法国声名鹊起的,就连斯特拉文斯基著名的《春之祭》也是在巴黎首演的。

和这些比起来,法兰西的本土音乐或许稍显逊色。它们既没有德奥的正统与严谨,也没有俄国的豪迈与壮丽,但他们留给了音乐世界一份弥足珍贵的遗产,那就是印象主义音乐。两位耳熟能详的大师竭尽了自己的才华,让它成为上承库普兰和马斯奈,下启梅西安和布列兹的音乐桥梁。他们别出心裁地走出了一条婉约风格的路线,让乐迷们在铿锵有力的音符之外,真正拥有了一片可以想象的天空。

拉威尔

不知道为什么,印象主义只诞生了两位真正意义上的大师,那就是德彪西和拉威尔,而他们也总是会被人们同时提起,但他们的风格似乎有着天然的不同。德彪西是一位开拓者,他靠着对不协和音的解放,用一种略显歪斜和怪异的旋律描绘了色彩斑斓的世界。但他的努力似乎只到这里为止,他所有的作品似乎都具有强烈的具象性,当它们脱离开具体描摹的事物之后,似乎就再难成为具有独立思想的音乐作品。就像他的《二十四首前奏曲》一样,每一首曲目都拥有一个标题,它们看上去足够形象和生动,但如果你在不了解这些标题的前提下,闭上眼睛从头听到尾,你断然难以猜出它们真正的含义。因为那些含义是靠作曲家本人的理解构建起来的,它们拥有独特的密码,而这种密码似乎只有充满想象力,甚至思维略显怪异和扭曲的画家们才能真正领悟到。于是,欣赏德彪西的音乐成了一种持续的猜想和思维的“瑜伽”,当你被层出不穷的不协和音折腾得心烦意乱时,你迟早会因为丧失新鲜感而对它们失去热情。

拉威尔则是一位继承者。他更像是成熟而老练的德彪西,因为他的音乐里不再仅仅只有对色彩和怪异的追求与狂热。他继承的是整个法兰西音乐的遗产,其中不仅有他的同道者,还有早已逝去的古典主义大师们。于是他仿佛一位博采众长的糕点师,把酸涩的蓝莓和芬芳的巧克力混合在了一起,以新鲜的滋味为点缀,把深刻的品位视为根基。他的作品有了德彪西所没有的端庄与肃穆,印象主义赋予了它们更多的幻想和想象。

德彪西

于是拉威尔的作品成了雅俗共赏的佳作。一位思维严谨、作风端正的古典主义爱乐者可以毫不费力地通过他的作品走进印象主义的世界,不需要刻意地批判什么,也不会自然地抵触什么。他的经典之作,如《悼念公主的帕凡舞曲》《波莱罗舞曲》,它们不再需要像德彪西的《前奏曲》那样依据具体的标题予以解读。爱乐者可以把生活中所有忧伤或是热情的故事作为它们的脚本,因为它们实在太抽象也太形象了,以至于在听完作品之后,内心会产生一种意境:在高远的蓝天白云下,也有整齐列队的乐手和他们手中奇形怪状的乐器。但他们的形象又都是模糊不清的,因为它们并非标题里所概括的那样。醉翁之意不在酒,或许这才是印象派的真谛。而在德彪西的作品里,最为娴静可爱的或许只剩下《亚麻色头发的少女》,这也是他最像拉威尔的作品之一,即便我无论如何也难以从它的音符里猜到这位少女的音容笑貌。

拉威尔一生的管弦乐作品不过五张唱片的容量,但我最为钟爱的作品只有那么一部——《G大调钢琴协奏曲》。最初接触它时,那段神似《春之祭》的开头跃入耳中,我不免在心里生出一些抵触和畏惧感。但当我从第二乐章带给我的沉醉中苏醒过来时,我终于开始爱上了它的全部。如果让我形容一下它留给我的印象,我很愿意将它想象成作曲家针对自己童年时光的回忆。或许正因为如此,它才会成为拉威尔晚年的力作。

《G大调钢琴协奏曲》第一乐章似乎展现的是孩子们在广阔天地间活动的场景。乐曲是以欢快和跳跃的音符开头的,类似的短促旋律反复多次,并在其后多次再现,就像顽皮的孩子们在大人指导下歪歪扭扭地学习着舞蹈。随后乐曲转为沉静忧郁的,仿佛天上的云朵遮住了阳光,孩子们在舞蹈的间隙断断续续地聚在一起安静休息。他们的注意力开始转移,或是地上的枯叶,或是叶间的蝼蚁,但他们不会保持太久,目光随着旋律的不时上扬,他们似乎还会不时地打闹嬉戏。其间流淌的音符变得柔和而深情,就像大人们欣赏他们的目光一样。在乐章的中部,一连串急促的音符猛然出现,就像孩子们追逐着蜜蜂欢乐奔跑,不时迸发出欢声笑语响彻林间,乐曲开头的旋律得以复现。随着和风般的竖琴声微微荡漾,孩子们的笑声在剧烈的琴声中逐渐远去,消失在视野深处。紧接着旋律逐渐和缓,细碎的琴声在阳光下闪烁不定,乐曲进入承上启下的部分,缓缓把听众的思绪带进回忆里。随着温暖大气的弦乐合奏逐渐响起,孩子们奔向了自由而宽广的天地。最终,第一乐章在生命与光明的蓬勃竞奏中走向尾声。

拉威尔

从第二乐章开始,乐曲正式进入了回忆之中。轻缓而略带忧郁的琴声奏出了主题部分,像是拉威尔在轻轻翻阅儿时影集的每一页,细细品味童年的记忆。此时此刻,他心中除了一路走来的淡然,也有对逝去光阴的留恋和伤感。当琴声重新变得细碎如流水一般时,长笛引领的背景旋律缓缓加入,他的目光仿佛已经从影集里收回,聚焦在身边某个毫不相关又能够暂时停驻的地方。此时的弦乐变得异常纯洁与温馨,在它与琴声的交相辉映之下,拉威尔似乎透过结着雾气的窗户望见了自己儿时无忧无虑的背影。

此时的琴声已不再是唯一的主体,它与作为背景的管弦乐比肩而立,似乎一个象征着此时的心境,一个象征着童年的自己,二者相互缠绕,轮番充当着乐曲的主体。钢琴与乐队各执一调,甚至常常因为意外之音而彼此游离,拉威尔的心境也随之在真实的世界和虚幻的记忆间来回飘荡。那种垂暮之年欲言又止的忧伤与无力伴着恍惚回到儿时的向往与感动,就像老树与青藤一般紧紧伴生在一起。

每当此时,我都会不由自主地想起无数曾经远去的欢笑和伤悲。走神的我常常随着旋律望向窗外,午后的阳光在斑斓的叶影间静静闪烁,人生的阴晴圆缺,还有第一乐章中的那些云朵与蓝天,似乎在耳边的旋律中变得栩栩如生。

这是一个多么让人动情的音乐世界,长笛是呼唤,簧管是悲叹,弦乐是不断涌出的热泪,寂寞的琴声就像夜空里眨眼的孤星,它们能把人心中隐藏得最深的情感,把那种被俗世生活折磨得麻木不仁的童真彻底呼唤回来,让心灵在泪光中获得难能可贵的返璞归真。一个节奏最慢、结构最松散的乐章,当它临近尾声的时候,所有的空虚已经悉数被五味杂陈的情感和记忆填满。那时我们才会发现,它其实是整首协奏曲中最为丰满的部分。音乐的魅力不在于颠覆聆听者的个性,而在于唤起思索者的共鸣。

在平缓得如同清风与湖面的弦乐合奏和钢琴颤音之后,乐曲终于进入了最后的篇章。或许是为了淡化前一个乐章制造的忧郁和伤感,乐章开头便是由铜管和鼓点制造的猛烈一击,为整个乐章奠定了感情基调。或许我们可以收拾一下自己的心情,因为在接下来的时间里,我们将重整旗鼓,向着未来激情奔跑。奔跑似乎是孩子的天性,因为他们总有成年人没有的朝气和活力,在愈发急迫、具有跑动性的琴声中,诙谐而锐利的管乐独奏不时出现,孩子们不知疲倦地相互追逐着,仿佛又将我们带回第一乐章,感受阔别已久的童年世界。

在鼓声制造的猛烈停顿之后,乐曲转入了描绘部分。孩子们兴高采烈的神情似乎清晰可辨,他们正从远处越来越近地向我们跑来,仿佛我们就是他们的终点。随着琴声逐渐提升到明亮的高音,进行曲般的管乐再次响起,乐曲进入了慷慨激昂的情绪之中。他们在猛烈下滑的连奏中顶着风浪前进,似乎他们的人格已经逐渐趋向成熟。

紧接着琴声进入冲刺阶段,随着明亮的旋律再次出现,他们追求的光明近在眼前。其后的低音管乐合奏将乐曲的情绪再度压抑,显然他们已经再度出发,在风雨中踏上新的征程。这是对人生境界的终极追求,交响般逐渐上升的情绪暗示新的胜利不再遥远。在琴声与管乐错综复杂的缠斗之后,清新的旋律逐渐浮现,长大了的孩子们似乎仍旧保持着纯洁的初心。在最后一轮激烈的冲刺之后,整首乐曲终于在鼓点的第三次敲击之下戛然而止,人生的又一次征程告一段落,成长中的年轻人似乎已经跑进了新的轮回。这似乎是拉威尔对人生返璞归真的理解,他似乎在人生的末尾重新找回了失落的力量。

和拉威尔那部为独臂钢琴家创作的左手钢琴协奏曲不同,这部作品再现了整个浪漫多姿的青春。尽管它没有一个乐章超过十分钟,但这也许就是印象主义巨大张力的体现,它永远不会追求恢宏的气势和冗长的体量,真正刻画了人类眼中的世界和复杂的内心。它让我想起了中国的传统音乐,或许徜徉于《高山流水》或《广陵散》中的乐迷也会认同它的存在。

一位来自开放世界的音乐家,创作的却是极其自我的作品,或许这可以用来解释印象主义的内涵——印象是属于个人的,而现实才是属于整个世界的。尽管如此,格调高雅的评论家们可能仍然没有青睐这部略显局促的作品,它不是五大钢琴协奏曲之一,甚至连十大钢琴协奏曲里也没有它的位置。但这又有什么关系呢?每个人的童年永远美好而短暂,或许正因如此,拉威尔才会将自己晚年的回忆悉数寄托在作品之上。

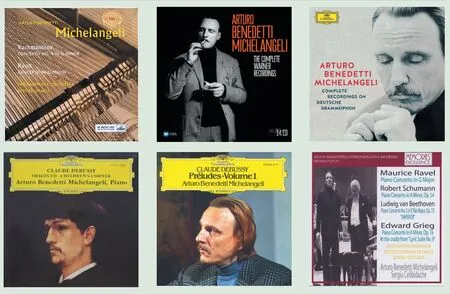

《G大调钢琴协奏曲》虽诞生于浪漫而前卫的法兰西,但却是为身为意大利人的米凯朗杰利(Arturo Benedetti Michelangeli)量身定制的。就像这张唱片的封面所描绘的那样,它呈现的不是某个钢琴家极具个性的肖像,而是一架古典钢琴精密而复杂的内部结构。这或许就是米凯朗杰利赋予这部作品的魅力和神韵,他就像一位精工细作的服装设计师,经过他精心雕琢的音符都熠熠生辉。听过他演奏的人都不会忘记,什么样的风格才是意大利人独有的。那是一种无比精致的琴声,它拥有绝对均匀的速度与力度,即使重复千百遍都分毫不差;它也拥有深厚而内敛的感情,即便听完整首曲子也感觉不到疲惫。它就像一场甘霖之后凝结在一根蛛丝之上的细密水滴,它们在阳光中看上去晶莹而璀璨,就像大自然巧夺天工的珍珠项链。

或许这是所有协奏曲录音中配合得最天衣无缝的版本之一,浑然天成的琴声与伴奏水乳交融,几乎让人难以分清究竟谁充当了谁的烘托与陪衬。或许和米凯朗杰利这样的艺术家合作是一件令人愉悦的事,因为他甚至甘愿将自己的琴声屈从于身边的乐队。这是为大局服务的,也是为听众服务的。就像他演奏德彪西的前奏曲时那样,这位印象主义的“唇语者”总会让精确的琴声服从于自己的智慧。

米凯朗杰利唱片封面

如果说在刚刚开始欣赏米凯朗杰利的版本时,我心中尚且存有疑问:诞生于六十多年前的录音如何在今天仍旧难以被人超越?当我反复回味其中的每个音符时,我发现他的琴声永远是那么自然流畅、清秀文静,犹如夏日里突降的一场豪雪,让乐曲里多么紧张焦躁的部分都沉淀得如此畅快和清凉。或许这就是他的钢琴哲学:从来不会将自己个人的情感凌驾于他的作品之上,只愿用自己精湛而简洁的技艺凸显它的内涵,让作曲家本来的意愿毫无障碍地传递到听者心中。这似乎很像中国的道家哲学,遵循的是大自然深藏不露的永恒真理。

这样婉约含蓄的钢琴作品在追求宏伟气势、推崇夸张演释的古典音乐作品中着实不常见,而米凯朗杰利清灵俊秀的演释风格在个性张扬的古典音乐家中或许也是绝无仅有的。这让我想起了他的学生波利尼年轻时演奏的肖邦,但米凯朗杰利的演奏从没有波利尼那样热烈和奔放;它也让我想起了哈斯姬尔(Clara Haskil)晚年演奏的莫扎特,但米凯朗杰利的又不像哈斯姬尔那样冷静与刻板。无论在他的同辈还是后继者之中,似乎只有他是这样理解这部作品的,他所营造出的是一种源自音乐的意境之美,他的诠释永远是那么简单和克制,却让所有试图超越他的版本全都显得画蛇添足。弗朗索瓦(Samson Pascal Francois)也曾经演奏过同样的作品,但他的音乐似乎总在用刻意夸张的节奏与力量掩饰自己对这部作品理解上的不足。今天的赵成珍也成了最近在柏林爱乐大厅演奏这部作品的新星,平心而论,他的演释可谓无懈可击,但他自身的个性却也在栩栩如生的模仿中逐渐变得模糊不清了。

米凯朗杰利

正如评论家们所言,从前的大师会让自己指尖的音符全都清晰可辨,但今天的年轻人总是喜欢把作品演释得激情四射、抑扬顿挫。时代给予了他们多样的选择,这似乎是古典音乐穷则思变的必由之路。而在偏好传统的爱乐者眼中,这或许使整个音乐界走向了炫耀和庸俗。不可否认的是,我的确也钟情于那些近期演奏这部作品的年轻人,传统的遗产毕竟要后继有人,更何况他们的技艺也十分高超精妙。他们更需要一些阅历,一旦有了它们,或许就能成为明天的大师。

这是一套首次以立体声音效录制的拉威尔钢琴协奏曲。我曾在某个专门评论高品质唱片的网站上看到一位网友为它的音效和演释毫不吝惜地打出了两个五星。不仅如此,他还评论道:“这部作品将和米凯朗杰利的诠释带你走入一次奇妙的旅程!”这就是他对这张唱片的期望,也是一个爱了它超过二十五个春秋的老乐迷做出的总结。一位爱好者将自己接近三分之一的人生倾注在同一部作品上,这或许是只有古典音乐圈里才能见到的奇观,他的执着令我感到惊讶。

对于这部作品,我想说它值得每个纯洁、善良的人爱上一生,而我的确打算实践我的诺言。每当我的心灵在生活的压力下需要安慰时,我总会先让周围的空间安静下来,然后再次品味这张非同寻常的唱片。它梦幻般的意境和有别于任何古典音乐的纯粹的活力、婉约的情感,足以在平缓的心跳之下让我对生活边缘那些深刻的音乐遗产重新燃起解读的热情。我也总是会在每次欣赏之后将它重新掩藏在唱片柜的深处,因为我不想让自己对那种迷人的意境丧失初次相遇时的兴致。

音乐或许就是有这样的魅力,它是用沉静的心境创作和演释的,也只有同样沉静的心灵才能解读它的魅力。世上只有一种语言永远不需要翻译,也只有一段光阴会被明天的你我反复提起。印象总是会被岁月模糊,只有回忆才能让它们变得清晰。