体外冲击波结合肌肉能量技术治疗粘连性肩关节周围炎的临床疗效观察

2022-10-10苗莉莉杨建新杨振国

苗莉莉 杨建新 马 莲 李 波 柳 叶 王 军 齐 鲁 杨振国

(1 山东中医药大学 山东 济南 250355;2 济南市儿童医院 山东 济南 250022;3 山东中医药大学第二附属医院 山东 济南 250014)

肩关节周围炎是指肩关节长期疼痛、僵硬等为表现的一系列临床综合病症,祖国医学称之为“五十肩”及“漏肩风”,多发于50岁左右的中老年人,女性患病率是男性4倍。肩周炎虽不影响患者生命体征,但病程长,痛苦大,给患者生活质量带来较大的负面影响[1],以往传统的治疗手段多为口服非甾体解热镇痛药、局部穴位或封闭注射、手法松解或功能锻炼等[2],体外冲击波较传统治疗手段更加无创且有效,它通过作用于局部,直接抑制组织的神经末梢细胞,破坏细胞的疼痛信号感受器,从而干扰信号的进一步传递,还能够引导自由基反应来释放止痛介质,进而减轻疼痛的症状,临床用来治疗慢性软组织损伤性疾病、骨组织疾病、骨骼肌肉功能障碍等效果显著。肌肉能量技术(muscle energy technique,MET)起初用于松动关节,广泛应用于骨科、运动医学、康复医学的治疗。其重点是通过调节肌肉肌腱的张力、长短等从而使组织原有动态平衡得以恢复,使肌骨关节系统回归正常的生物力学,从而达到治病目的。本研究采用体外冲击波结合肌肉能量技术治疗肩关节周围炎取得显著临床疗效,报道如下:

1 资料与方法

一般资料 病例来源于2019.10.01-2021.04.30骨科门诊患者,病例的纳入符合《中国肩关节周围炎指南》中所制定的“粘连型肩周炎”诊断标准,年龄在55±10岁,除外颈椎病、臂丛神经炎、胸廓出口综合征、肩手综合征等肩外疾病引起的肩痛者;排除肩关节脱位、肩袖损伤、感染性炎症,肱骨近端、肩峰、锁骨骨折等肩内疾病引起的肩痛者;剔除患有严重心脑肺、出血性、血栓类或恶性疾病的患者,不能配合完成整个观察评估的患者,严重认知障碍和精神疾病的患者。将患者随机纳入治疗组和对照组,每组25人,签署治疗同意书,观察、评估并记录每组患者的肩关节VAS评分、SPADI评分、AROM(肩关节主动活动度)。治疗期间各组排外其他药物、推拿等治疗方法。两组患者一般资料比较无统计学差异。

1.1方法

1.1.1治疗组采用体外冲击波结合肌肉能量技术治疗:

肌肉力量技术(MET),体位要求:患者仰卧位并屈膝屈髋,背部平放于治疗床上。技术要求:以无痛为原则,患者在治疗中遵从术者引导的方向收缩肩周肌肉,每周三次,每次约半小时。第1步:病人患臂旋前外展,术者站在治疗床一边,纵向牵引患臂,嘱患者行肌肉对抗,牵引力量以舒适无痛为度,坚持5~10秒后术者泻力嘱患者放松,完成1组,动作重复3~5组,牵引中可做适度内外旋转;第2步:病人患臂外展、前臂尽可能外旋但以无痛为度,背部贴靠于治疗床。术者一手固定患肩,一手对患者尺桡骨远端做进一步的外旋,同时嘱患者行抵抗动作(内旋内收)5~10秒后泻力放松,动作重复3~5组;第3步:病人患臂外展,前臂尽可能内旋但以无痛为度,背部贴靠于治疗床。术者一手固定患肩,一手对患者尺桡骨远端做进一步的内旋,同时嘱患者行抵抗动作(外旋内收)5~10秒后泻力放松,动作重复3~5组;第4步:病人患臂尽可能上举抬高但以无痛为度,术者一手握住患臂肘上,一手牵住患臂前臂,轻微用力将患臂被动举高超过头部,嘱患者行力量对抗,持续5~10秒后泻力放松,重复3~5组;第5步:患者双手交叉放于头后,肘部尽可能贴向治疗床但以无痛为度,术者一手放于患臂肘部,轻微用力将肘部下压进一步靠向治疗床,同时嘱患者行力量对抗,持续5~10秒后泻力放松,重复3~5次;第6步:病人患臂尽量内收搭至对肩但以无痛为度,术者站在患者治疗床头前牵拉其患臂,轻微用力向对侧肩部牵引,嘱患者行力量对抗,持续5~10秒后泻力放松,重复3~5组。疗程要求:每两天一次,十次(20天)为一疗程。

1.1.2对照组采用痛点封闭治疗:让患者1根手指点出最痛点,可为多个,每个最痛点分别注射封闭液3 ml左右,要求药物渗透至肌腱、韧带、关节囊深部,紧贴骨膜抵达骨质。剩余药物注射至肩关节腔内部。封闭液组成为:复方倍他米松注射液(杭州默沙东制药有限公司)2ml、2%盐酸利多卡因 (河北天成制药股份有限公司)10ml、甲钴胺注射液 (日本卫材株式会社)2ml,加0.9%氯化钠注射液(山东华鲁制药有限公司)配至总量30 ml。每周一次,三次(21天)为一疗程。

1.2评价标准:

1.2.1疼痛评定:在医生指导下患者通过《中华医学会疼痛学会监制的视觉模拟评分法 (visual analogue scales, VAS)》进行评分。

1.2.2肩关节功能评定:测量两组患者在治疗前后肩关节屈、伸、外展、内收、外旋、内旋6个方向的角度,通过肩关节主动活动范围 (active range of motion,AROM) 的评定标准评价肩关节活动能力。每位患者的肩关节活动度和AROM评价均由2位不参与本研究的医师测量评定并取平均值(舍弃小数)。

1.2.3肩关节疼痛与功能障碍指数(shoulder pain and disability index,SPADI):分为2卷,13个大题。A卷:疼痛问卷总计5题50分、B卷:功能障碍问卷总计8题80分。每个大题0~10分,总分累加,分值越高,疼痛障碍越严重。

1.2.4疗效标准:①治愈:肩关节ROM正常,前屈>150°,后伸>50°,外展>150°,内收 >40°,外(内)旋 > 80°;②显效:肩关节ROM较治疗前显著改善,前屈120°~ 150°,后伸30°~50°,外展120°~150°,内收30°~40°,外(内)旋60°~80°;③好转:肩关节ROM较治疗前有进步,但没有到显效标准;④无效:肩关节 ROM 无变化。

2 结果

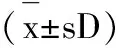

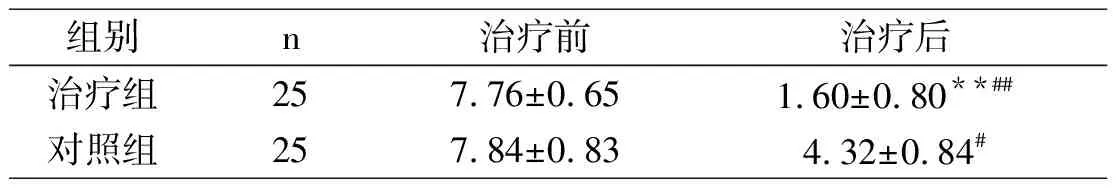

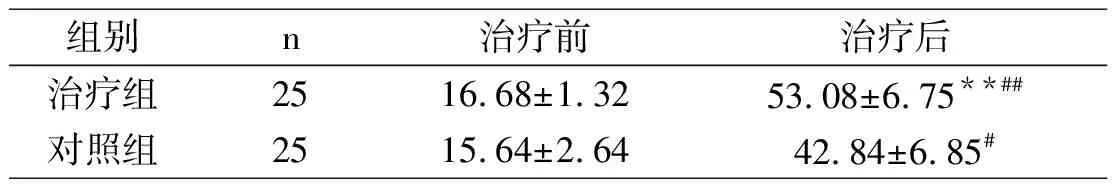

一疗程后,两组治疗后VAS评分均显著降低(P<0.05),且同时段治疗组评分更低于对照组(P<0.05);两组治疗后SPADI总评分均显著降低(P<0.05),且治疗组更低于对照组(P<0.05)。具体结果见表1、2。

一疗程后,治疗组治愈21例、显效3例、好转1例、无效0例,对照组治愈2例、显效21例、好转2例、无效0例。治疗组治愈率高于对照组(84%>8%,P<0.05),且组间分布差异有统计学意义。但治愈率+显效率两组之间差异无统计学意义。

注:治疗组与对照组比较,*表示P<0.05,差异显著;**表示P<0.01,差异非常显著;同组实验前后比较,#表示P<0.05,差异显著;##表示P<0.01,差异非常显著,以下均同。

表1 两组患者肩痛VAS评分比较

表2 两组患者后伸AROM角度比较

表3 两组患者SPADI总分比较

3 结论

本研究采用体外冲击波结合肌肉能量技术治疗肩关节周围炎,缓解关节疼痛,改善关节活动度,SPADI评分近年来在肩关节的多个功能测评中脱颖而出,在许多国家、地区得到了广泛应用验证,其较VAS评分更加全面和精确,较健康状况简表SF-36更加简明易懂,填写方便,可全面、准确、快速的反映肩关节功能状态[3-4]。

最近几年,体外冲击波对治疗软组织疾病的应用价值也通过临床广泛使用得到了证实。冲击波是一种利用机械、空化、热效应等理论为基础的非侵袭性的物理疗法,它通过手柄作用于人体表面,在局部集聚能量并使释放的能量波向组织深层传递,对途径中的筋膜、肌肉、韧带、肌腱、骨骼组织的细胞产生一系列抑制炎症介质传递、促进微循环代谢的生物学效应,从而达到治疗局部病变目的。总体而言,体外冲击波作为一种非侵袭性的治疗手段,仍是十分有效及安全的,它可以将脉冲能量传递至末梢神经,破坏疼痛感受器,干扰疼痛信号的产生及传递,起到神经末梢封闭作用。还有研究表明,由于骨骼、关节囊、韧带及肌腱等组织的密度不同,冲击波在其传导过程中穿过不同界面时可以产生能量梯度差和裂解效应,将黏连的不同组织层面分离,从而减轻关节的僵硬及挛缩。

肌肉能量技术(Muscle Energy Technique,MET)是针对筋膜、肌肉、韧带、肌腱、关节骨骼系统的失衡,术者通过徒手精准引导及把控被动力量的方向及强弱,指导患者主动参与,利用肌肉等距或等张收缩抗阻训练以达到肌骨系统恢复平衡、筋顺骨正疼痛自消的目的。治疗过程中切忌使患肌疼痛,即使是轻微疼痛也应停止,通过调整力量找到患者既舒服又能对抗的阻力。相比其他被动治疗方法,MET极大的改变了以往术者与患者的单一关系,使两者成为治疗过程中的合作者。MET的临床治疗目标为:降低过高的肌张力;延长短缩的肌肉筋膜;强化薄弱的肌肉和肌群;延展关节周围组织并加强其耐受性,促使关节的活动性提高;促进感觉和运动的统一;重建正常的运动模式及生物力学特性。

本次研究得出以下结论:采用体外冲击波结合肌肉能量技术治疗肩关节周围炎,经过一疗程的治疗,治疗组在疼痛缓解、改善肩关节ROM及提高生活质量(SPADI评分)上均优于对照组,差异有统计学意义;体外冲击波结合肌肉能量技术能够明显提高对肩关节周围炎的疗效,两者联合较传统封闭治疗有疗效更优、无侵袭性、副作用少、利于医患合作互动等诸多优点,值得在临床进一步推广;由于研究时间短、患者数量少,未能得到远期、大样本的疗效观察,待后续进一步研究。