后外侧入路与传统外侧入路治疗不稳定型三踝骨折的疗效比较

2022-10-09胡勇斌陈凌云牛锋田涛环安石殷利民

胡勇斌,陈凌云,牛锋,田涛,环安石,殷利民

(扬州市中医院 骨伤科,江苏 扬州 225002)

踝关节是人体承重量最大的关节,不稳定型踝关节骨折常合并骨性结构和韧带关节囊损伤,必须通过手术精确复位和坚强内固定恢复关节功能,减少术后创伤性关节炎形成。传统外侧入路重视恢复外踝长度,近年来随着对后踝在踝关节稳定作用的认识不断深入,越来越多学者倾向以后外侧入路治疗不稳定型三踝骨折。本研究回顾性分析2012年1月-2020年3月本院收治的60例不稳定型三踝骨折患者,分别采用传统外侧入路及后外侧入路,比较两种手术入路的临床疗效,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院收治的60例不稳定型三踝骨折患者作为研究对象,所有患者经病史询问、CT、X线等多种检查方式确诊,患者及其家属均自愿签署知情同意书。将60例按照治疗方法不同随机分为观察组和对照组,每组各30例。观察组中男19例,女11例;年龄 27~68岁,平均(46.44±8.24)岁;骨折类型:旋后-外旋型14例,旋前-外旋型9例,旋前-外展型7例;病程:(3.6±1.72)d。对照组中男18例,女12例;年龄26~71岁,平均(47.14±10.06)岁;骨折类型:旋后-外旋型16例,旋前-外旋型10例,旋前-外展型4例;病程:(3.4±1.54)d。全部60例中合并距骨顶骨折2例,合并肋骨骨折3例,合并上肢骨折4例。术前行X线及踝关节三维重建检查,患肢石膏托外固定,对合并距骨明显脱位者先行手法复位,再行跟骨结节牵引。待肿胀消除后手术治疗。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 手术方法

两组均由两名副高职称以上熟练的医师完成。行连续硬膜外麻醉或全身麻醉。

外侧入路:患者仰卧位。复位与固定的顺序依次为外踝-内踝-后踝。先以外踝骨折端为中心,取腓骨外侧纵行切口,切开皮肤及皮下至骨折端,骨折断端上下游离,将断端复位,注意腓骨长度及外旋角,克氏针临时固定,透视后,见外踝位置良好,可选取合适长度外侧解剖钢板、螺钉依次固定。外踝复位后,做内踝前内或后内侧弧形切口,复位内踝骨折块后用1~2枚空心拉力螺钉或锁定钢板固定。如下胫腓联合不稳,内外踝固定后,足轻度背伸,向前推挤距骨使得移位距骨复位。然后由前向后拧入1~2枚空心钉,固定后踝骨块,如存在下胫腓联合分离,由外后向前内25°~30°置入三皮质螺钉一枚固定。

后外侧入路:患者采用漂浮体位。复位与固定的顺序依次为外踝-后踝-内踝。做后外侧直皮肤切口,依次切开皮肤、皮下组织,注意小隐静脉及腓肠神经适当游离并做保护,前缘显露腓骨,清除骨折处血肿和嵌顿的软组织,复位,恢复外踝的长度和外翻角,克氏针或拉力螺钉临时固定,透视下观察骨折对位满意后选择适当长度的钢板固定。外踝固定好后向外侧牵开腓骨肌,显露长屈肌,于长屈肌外侧腓骨附着处游离进入踝关节后部,暴露后踝,探查后胫腓韧带有无损伤,直视下复位后踝骨折块。然后根据后踝骨折块的大小,选择T型钢板支撑固定或采用1~2枚4㎜空心钉固定。做内踝前内或后内侧弧形切口,复位内踝骨折块后用1~2枚空心拉力螺钉或锁定钢板固定。内外踝固定后,拉钩试验检查下胫腓联合是否分离,如下胫腓联合完整未分离,则由外后向前内25°~30°置入三皮质螺钉进行固定。

1.3 术后处理

所有病例术后均抬高患肢,常规使用抗菌药物3 d,脱水治疗一周。并复查踝关节正常位及踝穴位X线片。2周后行踝关节无负重下的肌肉主动、被动活动。术后10~12周去除下胫腓联合处螺钉,并根据X线片所示骨折愈合情况决定患者是否逐渐负重训练。术后定期门诊随访,评估患肢骨折愈合情况,观察踝关节屈伸及内外翻活动度,根据Barid踝关节评分标准,评定疗效。

1.4 统计学方法

应用SPSS 23.0统计学软件分析数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料采用 χ2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

本组60例均获得随访,随访时间为12~24个月(平均14.5个月)。所有患者骨折均愈合,外侧入路骨折愈合平均时间为(7.41±2.78)个月,后外侧入路骨折愈合平均时间为(7.20±2.82)个月,差异无明显统计学意义(P≥0.05);末次随访踝关节活动度背伸、跖曲、内翻均有统计学意义(P<0.05),外翻活动度无统计学意义(P≥0.05)。末次采用Baird-Jackson踝关节评分系统对所有患者进行评分,两组评分,外侧组为(78.4±12.7)分,后外侧组为(86.3±10.2)分,差异有统计学意义(P<0.05)(图1-8)。

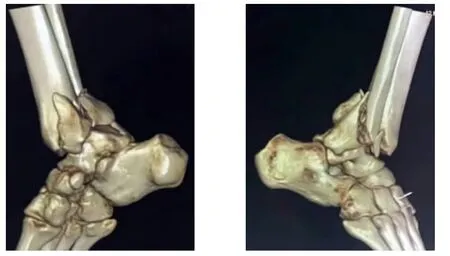

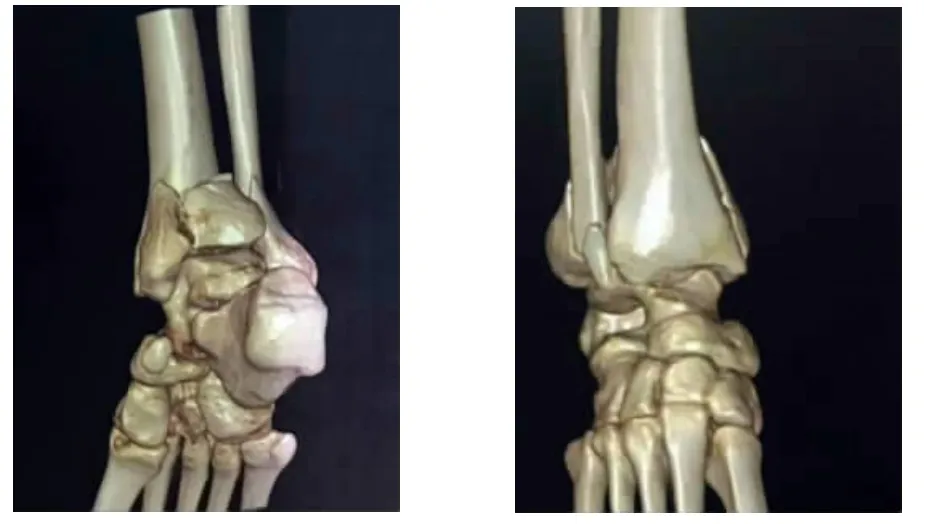

图1,2 术前CT三维重建图像

图3,4 术前CT三维重建图像

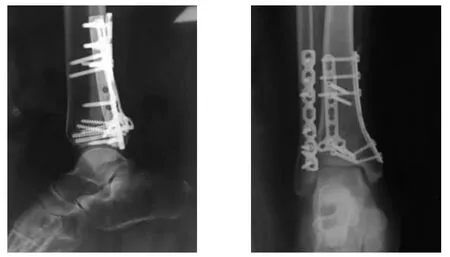

图5,6 术后半年正侧位X线片

图7,8 术后1年随访背伸、跖屈功能恢复良好

3 讨论

踝关节是人体承重量最大的关节,三踝骨折是踝关节骨折中较为严重类型。三踝踝关节骨折损伤机制是由于暴力对距骨作用,导致距骨过度旋转对内外踝产生撞击,使内外踝骨折。距骨可直接撞击胫下关节面后方,造成后踝Pilon骨折,也可由内外踝旋转力量传递导致胫腓后韧带对后踝牵拉造成后踝撕脱骨折[2],三踝骨折踝关节稳定性被严重破坏。手术治疗是恢复踝穴的正常解剖及稳定性,确保关节早期活动,减少三踝骨折创伤性关节炎最有效的手段。目前,在三踝骨折入路的选择、后踝内固定指征、三踝骨折复位内固定顺序、下胫腓联合固定存在争议。

目前大部分学者认为,后踝骨折块的大小,即后踝骨折大于胫距关节面25%,是考虑需要手术的指标[3]。有越来越多学者认识到,除了后踝骨折大小、后踝骨折形态及移位程度[4],是否合并胫腓联合分离以及内踝关节结构的稳定性[5],都是决定是否需要手术治疗的因素。Jaskulka等[6]认为小于20%的后踝骨折,无需手术复位固定:当外踝复位固定后,由于受到胫腓后韧带的牵引,后踝能够自动复位,不影响踝关节的稳定性。笔者术中发现部分后踝骨折的患者,外踝先复位固定后,后踝位置可以得到一定程度恢复。但对于后踝嵌插骨折、后踝粉碎性骨折、下胫腓韧带损伤,或骨折延迟手术(两周或两周以上)的患者,外踝复位固定后,后踝复位情况并不理想,必须行后踝直视下复位内固定。Langenhuijsen等[7]认为,当后踝骨折累及胫骨远端关节面超过10%且移位>1 mm时,应对后踝进行解剖复位并坚强内固定,以最大程度恢复关节面的平整性。因此,笔者认为后踝复位可以增强踝关节的稳定性,手术复位内固定治疗可相对积极,术者不能仅仅根据骨折块面积决定是否手术复位内固定,应该同时结合患者CT及MR影像检查综合评估,以减少创伤性关节炎的发生几率[8]。

目前,存在争议较多的是先复位后踝还是外踝,一部分学者认为后踝应该优先复位固定,其原因:⑴后外入路可以直接暴露后踝关节囊和后踝骨折端的骨折线,因此认为后踝复位比外踝复位更容易[3,9];⑵如果先将外踝复位内固定后再复位后踝,由于钢板对X线遮挡,侧位很难判断后踝关节面是否复位良好。更多学者则倾向先固定外踝,因踝关节的稳定性主要依靠外踝,外踝精确复位无疑是最重要的[10]。如果优先固定后踝,一旦后踝复位不精确,其腓骨切迹恢复不佳,势必引起外踝上移或外翻,进而造成创伤性关节炎。笔者体会:确定外踝和后踝复位固定顺序,需根据术前踝关节CT检查,预判后踝或外踝复位难度。对于外踝严重粉碎性、缺损骨折,而后踝粉碎程度较轻患者,应先复位后踝,通过后踝良好复位,消除后踝移位骨折块对腓骨阻挡,踝关节外侧腓骨切迹的恢复便于外踝复位获得较好参考标志,有利于其外踝精确复位。反之,如果外踝骨折无明显短缩或粉碎不很严重,下胫腓无碎骨块或软组织嵌入,此时可考虑先复位固定外踝。通常后踝关节位置较深,后踝关节面由于韧带及关节囊遮挡,后踝骨折难以通过直视后踝关节面精确复位,因此客观上后踝精确复位比外踝相对更难。多数情况下先根据外踝的骨棘及骨折线形态精确复位固定外踝更容易[11]。

传统入路有外侧入路及跟腱内外侧入路,可直接显露后踝或外踝,但不能一个切口兼顾显露外踝和后踝。采用改良后外侧入路可以实现外踝与后踝的显露,对三踝骨折治疗的优势在于:⑴可以一个切口完成对外踝、后踝的复位和内固定,减少对踝关节周围皮肤及软组织损伤,也减少皮肤及软组织坏死几率;⑵后外侧入路通过肌间隙进入后踝的外侧,可以直视后外踝骨折块,精确复位。恰好后外踝骨折是三踝骨折中后踝骨折的常见部位,因此该切口非常适合显露[12];⑶该切口是通过肌间隙向上分离长屈肌腓骨附着点轻松向上适当延长切口,因此根据骨折需要,该切口可以置入钢板等较长内置物;⑷后外踝相对踝关节其他位置较深,该部位软组织较厚且松弛,可避免软组织张力过大导致坏死和钢板外露;⑸该入路也有利于直视后胫腓韧带损伤情况,对于后胫腓韧带的修复也比较方便。

综上所述,后外侧入路利于三踝骨折的精确修复,值得推广应用。