城镇居民食物消费碳排放分析

——以长江中游省会城市为例

2022-10-08王智鹏李亚丽黄和平

王智鹏,李亚丽,黄和平

(1. 江西农业大学 经济管理学院/江西省乡村振兴研究院,江西 南昌 330045;2. 宁波财经学院 金融与信息学院,浙江 宁波 315000;3. 江西财经大学 经济学院,江西 南昌 330013)

碳排放对气候变化的贡献越来越大,已经引起世界各国的高度重视。2019年9月在纽约召开的联合国气候峰会显示,各国在减少碳排放和保护人民免受气候变化日益加剧的影响方面的参与度大幅度增加,中国在此次会议上担任“基于自然的解决方案”领域的牵头方。

目前,对于碳减排的研究主要集中在以下几方面:碳排放与经济增长的关系[1-3]、碳排放与能源消耗结构的关系等方面[4-6],从源头分析居民食物消费碳排放的研究相对较少[7]。而随着经济发展和城镇化进程的加快,农村居民大量向城市转移,城市常住人口增加,同时居民生活消费方式发生着深刻的变化:居民饮食消费增加,饮食方式也在改变,例如饮食结构、饮食种类。在许多发达国家,家庭能源的消耗量已经超过工业消耗量[8],已引起相关研究领域对家庭能源消耗量的重视。同时,家庭能源消费及食品消费所产生的碳排放量占所在城市总碳排放量的比例也不容忽视。基于此,本文以长江中游省会城市为例,研究城市居民食物消费的碳排放可以帮助了解城市居民在饮食活动中对气候变化的影响程度,同时为其他地区的相关研究提供参考。

国外对食物消费碳排放的研究起步较早,研究尺度从产品[9-10]、家庭[11]到城市[12]、国家[13],国内对食物消费碳排放的研究起步晚于国外,在研究尺度上主要集中在家庭[14]、城市[15]和国家层面上[16]。在研究方法上,目前国内外计算食物消费碳排放的主要方法有生命周期评价法[17-19]和投入产出法[20-21]。目前,专门对食物消费碳排放影响因素的研究文献很少,且主要是从碳排放影响因素的研究延伸而来。国内外学者根据不同类型的碳排放基础数据对国家和地区碳排放相关影响因素进行研究。根据现有文献进行梳理,碳排放影响因素的研究主要依托于两个层面的基础数据:一个是基于时间序列数据对国家和地区碳排放相关影响因素进行研究,另一个是基于面板数据对国家和地区碳排放差异及相关影响因素进行研究。基于时间序列数据和面板数据的碳排放影响因素研究方法主要包括:环境库兹涅茨曲线理论[22-24]、IPAT理论[25-27]、Kaya理论[28-29]以及空间面板数据模型理论[30-31]。

综上所述,目前国内外对能源消费、交通运输、农业生产等的碳排放研究较多,对食物消费碳排放的研究较少,且食物消费碳排放研究区域主要集中在北京、上海、厦门等城市化率高的城市,对城市化率不高的城市的研究较为缺乏,这些文献主要是基于EKC理论、IPAT理论、Kaya理论对其影响因素进行分解,并运用SDA模型[32]、LMDI指数[33]测算其贡献率;运用面板数据理论测算其影响因素的文献较少,主要运用到的面板模型是空间计量面板模型,但该模型对研究单元样本数量具有一定要求,很少有文献运用静态面板模型针对居民食物消费碳排放的影响因素进行研究。

本文首先运用生命周期法计算2001—2018年长江中游省会城市居民食物消费碳排放,旨在从横向和纵向对比分析南昌、武汉、合肥、长沙4座省会城市居民食物消费结构之间的差别,更为直观地对比分析城市居民饮食结构的改变以及由饮食差异产生的碳排放差异,分析哪种消费模式产生的碳排放较少,对环境产生的影响更小,并让人们清晰地了解每类食物的碳排放量,更为清楚地认识到在食物生命周期过程中哪些环节的碳排放量较大,进一步认识到食物消费产生的碳排放对环境的影响。同时,运用面板模型了解各因素对城市居民消费的影响方向和影响程度,以此提供相应建议供相关部门参考。

1 研究方法和数据来源

1.1 城市居民食物消费碳排放的测算系统边界

在测算食物消费碳排放时,首先要界定测算系统边界。基于食品链理论,在前人测算食品碳排放系统边界的基础上,本文界定的城市居民食品消费碳排放测算边界的解释如下:

第一,本文界定的空间范围为武汉、南昌、长沙、合肥市的市辖区城市居民,不包含城乡接合部地区居民,研究对象为家庭消费的食物,不包括外出(打包)就餐。主城区居民食物消费过程从产地运输开始,至厨余垃圾处理结束为止,中间包括食物运输、食物储藏、食物烹饪过程。

第二,食物运输过程指的是从食物主产区运输到城市市场因消耗能源所产生的碳排放。食物储藏过程指的是从市场购买的食物储藏在冰箱中消耗能源所产生的碳排放。食物烹饪过程指的是把食物从冰箱中取出进行烹饪的过程中消耗能源所产生的碳排放,所使用的能源主要为管道天然气。厨余处理过程指的是垃圾运输车运输过程中消耗能源产生的碳排放。

第三,本文的食物分类为粮食、蔬菜、猪牛羊肉、家禽、蛋类、水产品、酒类、鲜瓜果、植物油、奶及奶制品等十类。

1.2 城市居民食物消费碳排放的测算方法——生命周期法(LCA)

本文运用生命周期法将城市居民食物消费分为四个阶段,并按照相对应的碳排放系数测算主城区城市居民食物消费四个阶段产生的碳排放。

失效可能性分析是风险评价中十分重要的一步,该分析是在大量历史数据基础上统计得到的平均失效概率Pf,并采用损伤因子和管理系统评价因子修正而得到的。目前,常参考CCPS,DNV,API等数据库。中国通过借鉴国外数据库,推荐了同类设备的平均失效概率Pf(t),公共管廊平均失效概率计算如式(1)所示[15]:

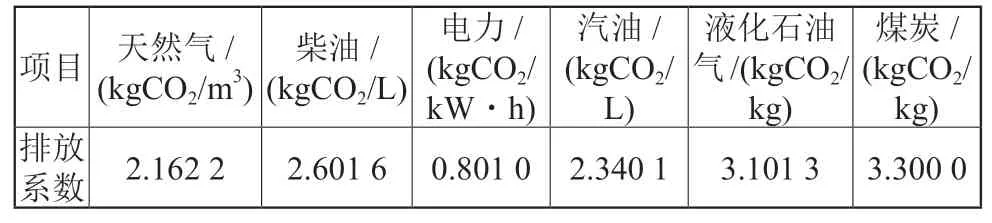

(1)食物运输阶段产生的碳排放。长江中游4座省会城市的货物交通运输包括公路运输、铁路运输、水运(内河航道)运输和民航运输4种。其中,2001—2018年4座城市统计年鉴的统计数据显示,航空运输为总货物运输量的0.02%~0.05%,所占比例小,可以忽略不计,所以交通运输主要分为铁路、公路和水运运输。为了确定食物主产区,需对本地区食物产量和消费量作对比,而根据各市食物产量的统计数据发现,长沙市和合肥市的食品需求和供应基本可以满足市内自给自足,市内粮食主要运输方式采用公路运输。南昌市的食物除了鲜瓜果外基本可以实现自给自足,鲜瓜果除了本地供应,主要采购地是海南和广西,采用的主要交通运输方式为铁路运输。武汉市的食物除了奶及奶制品、鲜瓜果外基本可以实现自给自足,奶及奶制品除本地供应外的主要供应地为黄冈,采用公路运输,鲜瓜果除本地供应外的主要供应地为河南和广东,主要采用铁路运输。公路运输主要采用的是消耗柴油的货车,货车每百吨千米耗柴油为4.72升,铁路运输每万吨千米耗柴油为25升[32]。能源碳排放系数来源于《省级温室气体清单编制指南》,具体见表1。

表1 能源的实际碳排放系数

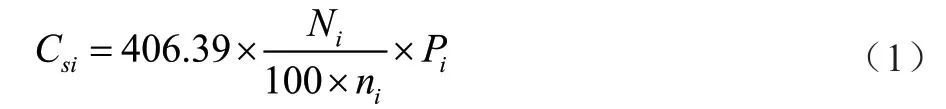

(2)食物储藏阶段产生的碳排放。食物储藏阶段产生的碳排放计算公式为:

式中:根据《家用电冰箱电耗限定值及能源效率等级》中相关规定,计算出每台电冰箱年耗电量为507.35 kW·h,折合406.39 kgCO2[33],Csi表示i地区食物储藏阶段产生的碳排放,Ni表示i地区每百户家庭拥有的电冰箱数量,ni为i研究区平均户规模,Pi为i地区市辖区人口。

(3)食物烹饪阶段产生的碳排放。食物烹饪阶段碳排放主要是指炊事消耗能源产生的碳排放,通过对2001—2018年4座城市统计年鉴的查询可知,4座省会城市家庭规模为三口之家居多,所以炊事按照一个正常的三口之家的标准来计算,得到加工单位质量食物的能耗和碳排放量[32]。

(4)食物垃圾处理阶段产生的碳排放。食物垃圾处理阶段产生的碳排放主要考虑运输途中消耗的能源产生的碳排放。食物厨余处理阶段产生的碳排放计算公式为:

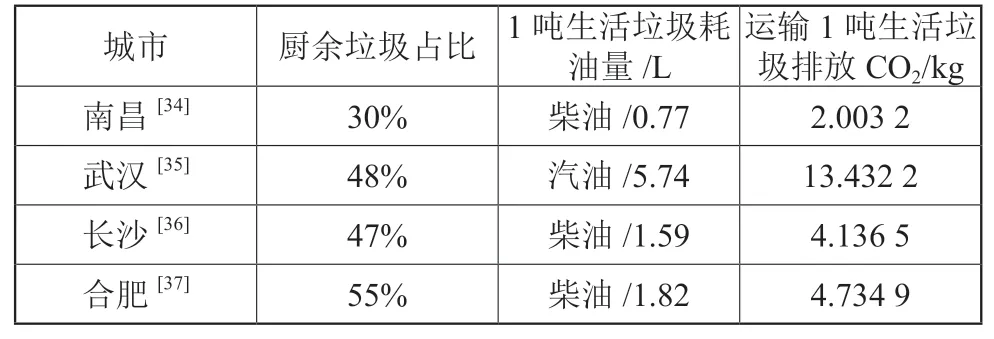

式中:Cwij在食物垃圾处理阶段i地区消耗j能源产生的碳排放,Eij为i地区消耗j种能源产生的碳排放,βij为i地区消耗j种能源的碳排放系数,ki为i地区食物垃圾占生活垃圾的比重,见表2。

表2 城市食物垃圾占比、能源消耗和碳排放

居民食物消费碳排放总量。主城区城市居民食物消费碳排放为以上四个阶段加总:

式中:Ci为i地区食物消费产生的碳排放,Cti为i地区运输阶段产生的碳排放,Csi为i地区储藏阶段产生的碳排放,Cmi为i地区烹饪阶段产生的碳排放,Cwij为i地区厨余垃圾处理阶段产生的碳排放。各食物消费量、各食物产量、每百户家庭拥有的电冰箱数量、平均户规模、生活垃圾数量来源于2002—2019年各市统计年鉴。

2 长江中游4座省会城市各阶段食物消费碳排放测算结果分析

2.1 食物消费碳排放总量和人均碳排放分析

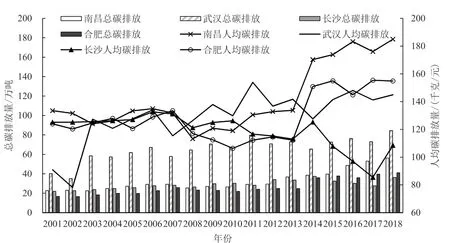

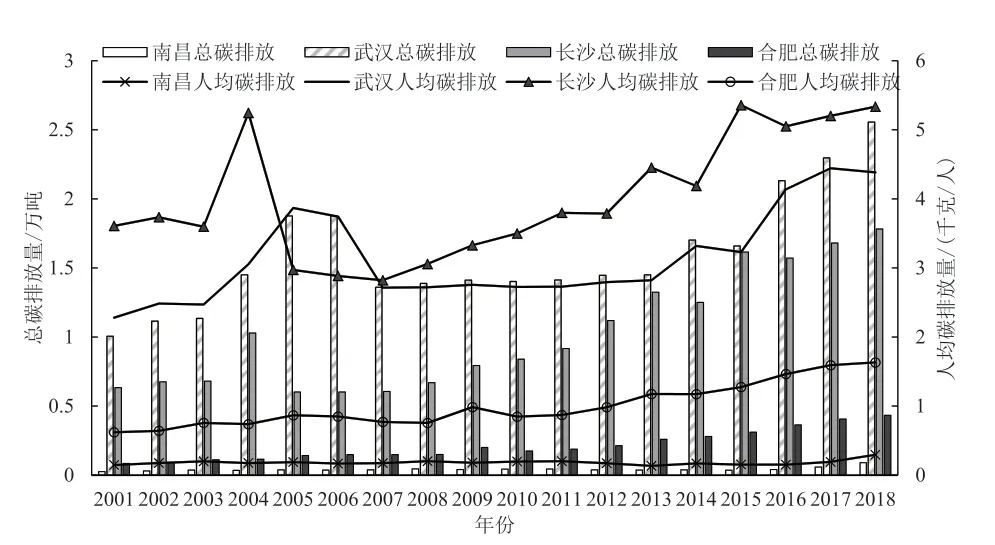

依据公式(3)计算总碳排放,总碳排放和市辖区人口比值得到人均碳排放,见图1。从图1可以看出,2001—2018年,长江中游4座省会城市食物消费碳排放总量总体呈上升趋势,武汉的碳排放总量远高于其他3市。2001—2011年,其他3座城市碳排放总量差距不显著,大体呈现南昌>长沙>合肥的趋势。2012—2017年,这3座城市碳排放总量差距有所增大,大体上呈现长沙>南昌>合肥的趋势。2001—2018年,武汉市的平均碳排放总量最高,在136.83~382.40万吨之间变动,年均增长率为5.70%,长沙的平均碳排放总量次之,年均增长率为6.61%,南昌的平均碳排放总量排第三,年均增长率为5.55%,合肥的平均碳排放总量年均增长率为5.68%。2001—2018年,人均碳排放量在总体上呈上升趋势,武汉的人均碳排放一般高于其他3市,且与其他3座城市人均碳排放的差距呈增大趋势,人均碳排放的增长率为武汉(4.07%)>长沙(2.86%)>南昌(2.20%)>合肥(1.78%),人均碳排放的平均值为武汉(444.43)>南昌(363.44)>合肥(348.95)>长沙(338.92)。

图1 城市居民食物消费碳排放总量和人均碳排放量趋势图

2.2 运输阶段碳排放和人均碳排放对比分析

依据运输阶段碳排放的测算方法,计算出该阶段的碳排放,该阶段碳排放和市辖区人口的比值即为人均碳排放,见图2。从图2可以看出,在2001—2018年,运输阶段的碳排放和人均碳排放在总体上呈上升趋势,武汉运输阶段的碳排放和人均碳排放显著大于其他3市,南昌、长沙和合肥的碳排放的差距呈增大趋势。在2001—2011年,碳排放差距不大,大体呈现南昌>合肥>长沙的趋势,在2012—2018年,差距呈增大趋势,大体呈现长沙>南昌>合肥。武汉运输阶段的碳排放和人均碳排放显著高于其他3市,可能原因除了武汉人口基数大,所需要的食物消费量大以外,还与运输里程有极大关系。根据上文分析,一是武汉消费所需的奶及奶制品和大量的鲜瓜果不能自给自足,需从外地运输,消耗的能源较多。二是武汉城区面积大,即使可以自给自足的食物,从生产基地运输到各个市场,运输里程显著长于另外3座城市,故运输阶段的碳排放最高。

图2 2001—2018年运输阶段碳排放总量和人均碳排放趋势图

根据前文分析,长沙和合肥的食物基本可以自给自足,且长沙的食物消费量高于合肥,运输阶段的碳排放和人均碳排放在2001—2011年仍呈现长沙市高于合肥,这是因为长沙市区范围小,从生产基地运输到各个市场的里程较小,且长沙居民人口数量大于合肥,在2012—2018年,长沙运输阶段的碳排放和人均碳排放显著高于合肥,这是因为在2011年长沙大规模扩张,城区面积显著扩增,尽管人口幅度显著,但运输里程的较大幅度增长产生的大量碳排放只能较小部分被人口增幅抵消。

南昌运输阶段的碳排放总是高于合肥,人均碳排放则未呈现该趋势,可能原因是南昌人口较多,所需要的食物量大,在运输里程多于合肥的年份,如2007—2009年显著高于合肥,2010—2018年合肥的运输里程高于南昌,但仍出现2016—2018年南昌人均碳排放高于合肥,这是因为南昌人均食物消费量高于合肥,尤其是对鲜瓜果的需求量较高,不能自给自足,需从外地运输,故消耗的能源增多,人均碳排放反而较大。

通过以上分析可以发现,城市规模、食物消费种类是影响食物消费碳排放的重要原因。一般而言,城市规模越小,消费可以自给自足的食物种类越多,食物运输阶段产生的碳排放和人均碳排放就越小[38-39]。

2.3 储藏阶段碳排放和人均碳排放对比分析

根据公式(1),得到储藏阶段的碳排放,与市辖区人口的比值为该阶段的人均碳排放,见图3。从图3可以看出,2001—2018年,储藏阶段碳排放和人均碳排放在总体上呈上升趋势,武汉的碳排放显著高于其他市,南昌、长沙和合肥的碳排放差距不显著,大体呈现武汉>长沙>南昌>合肥的趋势。储藏阶段的碳排放与城市人口呈正比,因此,该阶段应该关注人均碳排放指标。2001—2005年,大体呈现武汉>合肥>长沙>南昌的趋势,该阶段4座城市家庭规模差距较小,但武汉每百户拥有的冰箱数量最多,南昌每百户拥有的冰箱数量最少,因此该阶段武汉人均碳排放量最高,南昌最低。2006—2013年,大体呈现南昌>武汉>合肥>长沙,该阶段南昌每百户拥有的冰箱数量仍小于武汉,但人均碳排放却高于武汉,可能原因是该阶段南昌平均家庭规模最小。2014—2018年,武汉人均碳排放最高,南昌、长沙和合肥人均碳排放差距不显著,但较前一阶段呈下降趋势,该阶段武汉每百户拥有的冰箱数量呈增加趋势,家庭平均规模呈缩小趋势,故人均碳排放量反而上升,南昌、长沙和合肥每百户拥有的冰箱数量稍微有所下降,家庭平均规模呈扩张趋势,故人均碳排放量呈下降趋势,这个阶段和我国放开计划生育政策吻合,也可以从侧面反映出该政策实施的效果。例如,对武汉和合肥这种生活压力大的城市来说,该政策作用不明显,对于生活压力稍微小的长沙和南昌来说,该政策作用较为显著。

图3 2001—2018年储藏阶段碳排放总量和人均碳排放趋势图

通过以上分析可以发现,家庭拥有的冰箱数量和家庭规模对人均碳排放有显著影响,家庭拥有的冰箱数量越少,家庭规模越大,则人均碳排放越低。因此,在开发冰箱节能减排新技术的同时,减少家庭拥有的冰箱数量,扩大家庭规模,有助于减少食物的碳排放。

2.4 食物烹饪阶段碳排放和人均碳排放对比分析

依据生命周期方法中测算食物烹饪阶段的碳排放方法,计算出该阶段的碳排放和人均碳排放,结果见图4。从图4可以看出,2001—2018年,食物烹饪阶段的碳排放在总体上呈上升趋势,大致呈现武汉>南昌>长沙>合肥的趋势。该阶段的碳排放虽然与城市人口密切相关,但根据人均碳排放指标,也与食物消费量和食物种类有关。2001—2018年,武汉、南昌和合肥的人均碳排放在总体上呈上升趋势,长沙的人均碳排放呈下降趋势。2001—2007年,人均碳排放大致呈南昌>长沙>合肥>武汉的趋势,该阶段武汉的人均食物消费量最高,但人均碳排放最低,可能原因是在该阶段南昌对肉类的人均消费量最高,武汉最低。2008—2013年,人均碳排放大致呈武汉>南昌>长沙>合肥的趋势,该阶段武汉的人均食物消费量远高于其他城市,合肥的人均食物消费量最低。2014—2018年,人均碳排放大致呈南昌>合肥>武汉>长沙的趋势,该阶段南昌的人均食物消费量远高于其他地区,对肉类和水产品的人均消费量最高,故人均碳排放最高。

图4 2001—2018年食物加工阶段碳排放总量和人均碳排放趋势图

通过以上分析可以发现,城市人口、人均食物消费量和食物种类对碳排放均有影响,因此可以合理安排膳食,在保持营养均衡的前提下,还可以减少碳排放。通过数据统计发现,长江中游4座城市对粮食的消费量呈下降趋势,在对蔬菜、水果和奶及奶制品需求日益增多的同时,对肉类和水产品消耗量也在增多,参照专家对成年人每天摄入食物的营养均衡比例可以发现,4座城市对肉类、水产品、鲜蛋等含蛋白质较多的食物存在消耗量过高的现象,对食物需求过多不可避免出现食物浪费现象。

2.5 食物厨余处理阶段碳排放和人均碳排放对比分析

依据公式(2),计算出食物厨余处理阶段的碳排放,与市辖区人口的比值得出该阶段人均碳排放,结果见图5。从图5可以看出,2000—2018年,食物垃圾处理阶段的碳排放和人均碳排放在总体上呈上升趋势,且武汉>长沙>合肥>南昌。武汉的生活垃圾清运量最高,与该城市人口数量呈正相关,长沙次之。2001—2007年,合肥最低,2008—2018年,南昌最低。武汉、长沙和合肥的厨余垃圾占比都在50%左右,而南昌仅有30%,因此南昌厨余垃圾远低于其他3市。根据文献可以发现,武汉垃圾场距离市中心最远,为42千米,合肥和长沙距离市中心在35千米左右,南昌距离市中心最近,为15千米。在运输车类型上,武汉采用的是载重5吨、燃烧汽油的运输车,合肥是运用载重7吨、燃烧柴油的运输车,长沙是运用载重3吨、燃烧柴油的运输车,南昌是运用载重7吨、燃烧柴油的运输车,因此,南昌每天的运输里程最短,耗能最少,长沙因为载重最少,每天的运输里程最长,耗能最多,而武汉运输阶段耗能多除了与运输里程和载重有关,也与所使用的燃料油有关。

图5 2001—2018年食物垃圾处理阶段碳排放总量和人均碳排放趋势图

通过以上分析可以发现,该阶段的碳排放不仅与城市人口有关,也与垃圾处理厂距离市中心的距离、运输车载重和运输车使用的燃料油有关。在考虑居民身心健康的前提下,垃圾处理厂距离市中心不应太近的前提下,可以考虑通过使用大吨位燃烧柴油的垃圾运输车减少运输过程中的碳排放。

3 各城市食物消费总碳排放的结构分析

3.1 南昌食物消费碳排放的结构分析

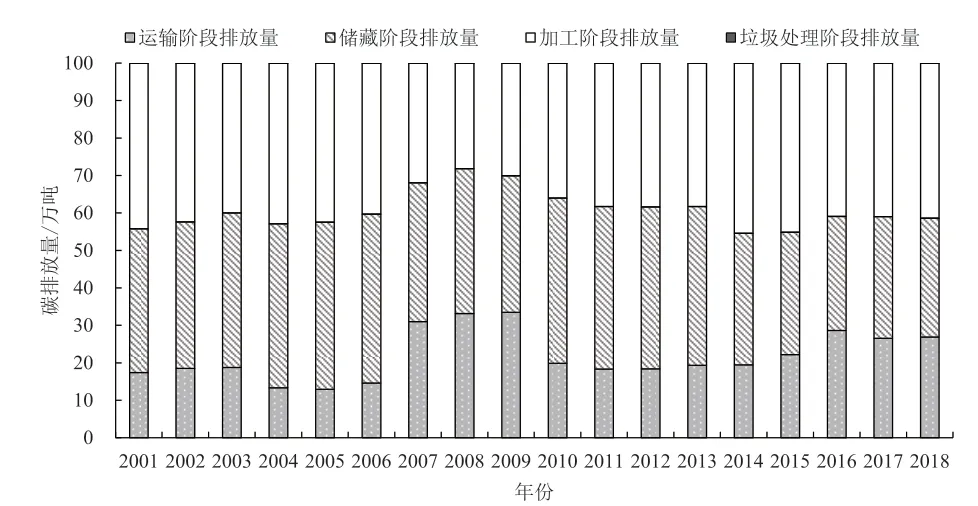

根据各个阶段碳排放占总碳排放的比值,得到食物碳排放的结构比例,绘制出图6、图7、图8和图9,其分别反映了武汉、南昌、长沙和合肥碳排放的四个阶段所占比例构成。从图6可以看出,南昌食物消费四个阶段中,储藏和加工阶段占比最大,大致为40%,垃圾处理阶段因占比太小在图上反映不出来,其中,运输阶段碳排放占比在总体上呈上升趋势,储藏阶段碳排放呈先上升后下降的倒“U”型曲线,运输阶段碳排放占比呈先下降后上升再下降的倒“N”型曲线。

图6 南昌居民食物消费碳排放的结构构成

3.2 武汉食物消费碳排放的结构分析

从图7可以看出,武汉食物消费四个阶段中,2001—2012年,储藏阶段碳排放占比一般都在33%以上,运输阶段的碳排放占比一般在30%以上,加工阶段碳排放占比一般在30%以上,2013—2018年,运输阶段碳排放占比一般在40%以上,垃圾处理阶段占比最小在图中几乎显示不出来。在2001—2018年,运输阶段的碳排放占比呈大幅度上升趋势,储藏阶段占比呈较大幅度下降趋势,加工阶段的碳排放占比呈先增大后减少的倒“U”型曲线。

图7 武汉居民食物消费碳排放的结构构成

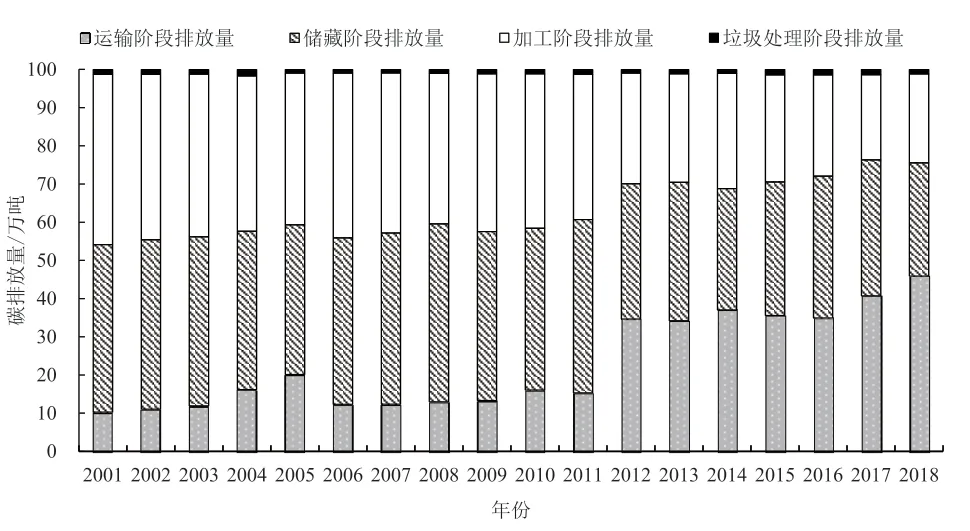

3.3 长沙食物消费碳排放的结构分析

从图8可以看出,长沙居民食物消费四个阶段中,2001—2010年,主要的碳排放来源于储藏阶段和加工阶段,且两者占比一般都在40%以上,2011—2018年,运输阶段的碳排放大幅度增加,占比一般在35%以上,储藏阶段碳排放占比和加工阶段占比稍微有所下降,垃圾处理阶段的碳排放占比很小,且变化不明显。2001—2018年,运输阶段的碳排放呈断崖式上升趋势,储藏阶段的碳排放呈先小幅度上升后相对平稳再大幅度下跌的梯形结构,加工阶段的碳排放占比呈先相对平稳后断崖式下跌趋势。

图8 长沙居民食物消费碳排放的结构构成

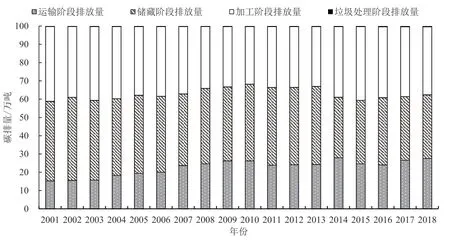

3.4 合肥食物消费碳排放结构分析

从图9可以看出,合肥居民食物消费四个阶段中,主要碳排放来源为储藏阶段和加工阶段,两者占比一般都在35%以上,垃圾处理阶段占比最小且变化不明显,运输阶段碳排放呈先上升后相对稳定的趋势。在研究期内,储藏阶段的碳排放占比呈下降趋势,加工阶段的碳排放占比呈先下降后上升的“U”型结构。

图9 合肥居民食物消费碳排放的结构构成

通过以上分析可以发现,2001—2013年,食物消费碳排放来源主要是储藏阶段和加工阶段,2014—2018年,运输阶段碳排放逐渐成为食物消费碳排放的主要来源之一。2001—2018年,4座城市运输阶段的碳排放占比皆呈增长趋势,加工和储藏阶段碳排放占比呈减少趋势,和当今经济社会发展吻合。通过对4座城市进行对比分析,发现以下不同:对于武汉和长沙经济发展快速的城市,运输碳排放占比增加趋势更为显著,储藏阶段的碳排放占比和加工阶段碳排放占比下降趋势更为显著,而南昌和合肥经济发展相对缓慢的城市运输阶段碳排放占比增加稍微缓慢,储藏阶段碳排放占比和加工阶段碳排放占比下降趋势也稍微缓慢。

4 研究结论与展望

本文首先界定了长江中游4座省会城市居民食物消费碳排放的系统边界,在此基础上运用LCA测算2001—2018年食物消费碳排放,并运用固定效应面板数据模型对影响因素进行分析,主要得到以下结论:(1)在研究期内,4座城市居民食物消费碳排放量在总体呈上升趋势,其中,武汉市碳排放最高,长沙市最低,人均碳排放除了长沙市在加工阶段呈下降趋势,其他3市在各个阶段和总体上都呈上升趋势。(2)南昌市和长沙市食物消费碳排放主要来源于储藏和加工阶段,武汉市和长沙市的主要碳排放来源从储藏和加工阶段逐渐向运输阶段转移,食物垃圾处理阶段在4个城市中占比都很小。

本文运用生命周期法测算了长江中游4座省会城市居民食物消费碳排放、人均碳排放和各个阶段的碳排放,并通过4座城市的对比分析和各个城市食物消费结构分析发现:城市规模、食物消费种类对运输阶段食物消费碳排放具有重要影响;家庭拥有的冰箱数量和家庭规模对储藏阶段人均碳排放有显著影响;城市人口、人均食物消费量和食物种类对加工阶段碳排放具有影响;城市人口、垃圾处理厂距离市中心的距离、运输车载重和运输车使用的燃料油对食物垃圾处理阶段的碳排放有影响。但也存在以下不足:一是本文运用生命周期法测算的市级层面食物消费的碳排放,与投入产出法根据部门能源消耗测算出的碳排放存在区别,因此,运用投入产出法测算食物消费碳排放并与生命周期法对比分析是接下来的研究方向。二是本文对城市居民食物消费碳排放的测算是从“大门”到“大门”,对居民食物消费碳排放从摇篮到坟墓的测算是接下来的研究方向。