“一带一路”沿线国家FDI的流入加剧了碳排放吗?

——基于PSTR模型的经验证据

2022-10-08聂莹刘清杰任德孝

聂莹 ,刘清杰,任德孝

(1. 北京市农林科学院 数据科学与农业经济研究所,北京 100097;2. 北京师范大学 一带一路学院,广东 珠海 519087;3. 广州工商学院 管理学院,广东 广州 510850)

碳排放量的增加,导致气候变化问题日趋严重,是人类面临的重大而紧迫的全球性挑战。“一带一路”倡议提出以来,沿线国家加大了吸引外资力度以发展本地区经济,2018年“一带一路”沿线国家共吸引外商直接投资(FDI)存量7.13万亿,占世界总量的22.1%,相比于2013年的5.3万亿美元,增长了34.7%。“一带一路”沿线多数国家仍然处于中等收入水平,资本相对匮乏,FDI的流入可以有效缓解国家建设资金不足的压力,其在科技、管理经验等方面所发挥的正外部性也可以有效提高东道国劳动生产率[1]。但是,外商直接投资规模不断扩大的同时,“一带一路”沿线国家也正在面临日渐严峻的环境问题。根据世界银行公布的数据,2014年“一带一路”沿线国家的碳排放总量达到200.68亿吨,占全球碳排放的55.53%,而中国和印度的二氧化碳排放量几乎占全球二氧化碳排放量的三分之一[2]。有研究发现,金砖国家在1985年和2016年二氧化碳排放量分别为49.01亿吨和137.68亿吨,增长近3倍,这四个金砖国家中有三个是“一带一路”沿线国家[3]。在《巴黎协定》提出全球“碳中和”目标背景下,“一带一路”沿线国家面临经济快速发展与环境形势严峻的双重现象,研究这些国家FDI的环境效应具有重要的现实意义。

已有文献对FDI与CO2排放之间关系的研究,主要持有两种观点。一种观点认为FDI对环境污染的影响遵循的是污染避难所假说(Pollution Haven Hypothesis),这一假说认为FDI的流入将促使东道国 环 境 恶 化。Walter & Ugelow[4]、Pethig[5]最 早 提 出这一观点,他们认为东道国为了发展经济将放松环境规制,薄弱的环境管制将导致一批高污染、高能耗的产业通过FDI流入东道国,从而造成东道国污染排放量大幅增长。之后大量学者对这一假说进行实证检验,均证实了FDI的流入将加剧东道国环境污染[6-7]。近年来,开始有文献以二氧化碳排放作为环境污染物的代理变量,并引入经济发展、贸易开放水平、人口发展水平、能源消耗等因素作为控制变量,检验污染避难所假说是否成立[8-9]。关于FDI对环境污染影响的另一种观点相对比较乐观,认为FDI可以有效抑制当地环境污染物排放,即遵循环境“污染光晕”假说(Pollution Halo Hypothesis)。Birdsall & Wheeler[10]最早提出这一观点,其认为从事对外直接投资的跨国公司可以为东道国带来高标准的生产模式和先进技术,有助于减少当地的污染物排放。Pao & Tsai[11]在检验FDI对二氧化碳浓度的影响时也发现,FDI的流入将有助于缓解新兴市场国家的二氧化碳排放。Zhu等[12]通过分位数回归法得出了外国直接投资有利于东道国降低污染水平的结论。Zhang & Zhou[13]基于线性面板模型的实证研究结果显示,FDI流入量与二氧化碳污染物之间存在负向相关关系,这一观点支持了“污染光晕”假设。Liu等[6]应用线性空间面板回归分析中国城市水平数据,发现外国直接投资流入有利于降低二氧化碳浓度。Sung等[14]的研究也发现,外国直接投资有利于降低二氧化碳排放浓度,为环境“污染光晕”假设提供了经验证据。Xu等[15]则以大气污染物为研究对象,验证了外商直接投资不仅可以积极推动环保技术的应用,而且可以有效加强地方环保监管。因此,外商直接投资对污染物排放的影响可能存在两种假说,是符合污染避难所假说还是符合“污染光晕”假说,需要结合实际情况进行分析。

早期关于外国直接投资对二氧化碳排放的影响主要聚焦在两者的线性影响[16],在最新的研究中研究聚焦点开始转移到了FDI对碳排放浓度的非线性影响上。Pazienza[17]引入了FDI的平方项,以检验FDI与二氧化碳排放是否存在“U”型的非线性关系。Sarkodie &Strezov[18]构造了一个三阶多项式模型,通过引入FDI的平方项和立方项,检验FDI对碳排放的非线性直接效应。Xie等[19]基于面板平滑过渡回归(PSTR)模型研究了FDI与碳排放之间的非线性关系,考察的是FDI流入在不同的门槛区间表现出的直接效应和溢出效应。然而相关研究忽略了一个关键的问题,经济体所处的发展阶段也会使FDI对碳排放的影响产生非线性关系。

事实上,根据已有研究,一个地区的经济发展水平不同,FDI对碳排放的影响可能具有异质性特征。在能源经济学领域,关于经济增长与碳排放之间关系的研究已有很多。在经济增长的最初阶段,各国依靠燃烧矿物燃料来满足其能源需求,从而释放出大量的二氧化碳。当经济增长达到一定水平时,人们会更加关注环境质量,迫使工业发展转向清洁生产。这种经济增长与碳排放之间存在的非线性关系被学者们称为环境库兹涅茨曲线假说,这一假说最早由Grossman & Krueger[20]提出,认为经济增长与碳排放之间的联系呈现倒“U”型关系。随后,学者对金砖四国等不同国家进行了EKC检验,并发现了EKC假说的经验证据[3,21-22],EKC假说反映出一国经济发展所处阶段对碳排放存在异质性影响。

鉴于此,本文将已有文献提出的污染避难所假说和“污染光晕”假说放入一个分析框架中,观察FDI对碳排放的非线性影响,同时将经济发展阶段作为门槛变量引入PSTR模型中,考察“一带一路”沿线国家所处不同的经济发展水平下FDI对碳排放的非线性影响,以便更清晰地反映出经济发展在FDI对CO2排放非线性影响中的门槛效应,研究将有助于制定可操作的投资政策和差异化的环境战略,为决策者提供重要的参考价值。

1 研究方法与数据来源

1.1 模型构建

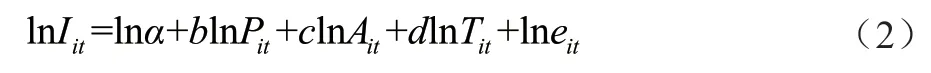

由于本文研究的是环境污染问题,因此采用STIRPAT模型作为理论框架[23]。这一模型通过对一国的人口、财富和技术等变量回归后得到其对环境污染的随机影响,其基本结构如下:

式中:I、P、A和T分别表示环境污染、人口、经济水平和技术因素;a、b、c、d为驱动因子的参数;e为误差项。通过对数线性化,将模型(1)转变成一个普通的线性模型:

式中:环境污染I用CO2排放浓度表示。鉴于一国的市场规模和人口存在明显的差距,为保证数据的可比性,采用人口密度来表示人口因素P[24],计算方法是当年和上一年的平均人口与土地面积的比率,经济水平A通常以人均GDP表示[25]。参考Sadorsky[26]的研究,对于模型中的技术水平T,采用能量强度作为代理变量。

上述STIRPAT理论框架只研究了人口、经济和技术对环境的影响,但已有的研究表明,影响环境污染的因素不止于此。首先,FDI可能通过规模、技术和结构影响环境污染物排放[18,25],本文引入外商直接投资作为解释变量,以捕捉FDI对环境污染中碳排放的影响。其次,工业生产主要依靠化石燃料燃烧,这无疑是碳排放的重要来源[27]。目前,“一带一路”沿线多数新兴经济体正经历着从重工业向轻工业的转型,因此模型中引入工业化水平作为控制变量。最后,贸易开放度对碳排放的影响是双重的。一方面一国对外开放过程中可能引进不清洁的生产过程,促进了环境污染物排放;而另一方面,贸易开放水平的提高有利于先进技术的引入,从而缓解了污染物的排放[24]。无论哪一种效应占主导,都对碳排放存在着显著影响,尤其是“一带一路”对外开放水平逐渐提高,贸易开放度对环境的影响更应该引起重视,因此本文将贸易开放度作为另一个控制变量。

综合以上分析,将FDI、工业化和贸易开放度取对数后引入STIRPAT模型(2)。此外,模型中还引入了个体固定效应参数和时间固定效应参数来描述个体和时间的异质影响。因此,扩展后的STIRPAT模型如下:

式中:CO2为二氧化碳排放浓度,FDI、PGDP、POP、IND、ENE、TRA分别为FDI、人均GDP、人口密度、工业化、能源强度和贸易开放度;β、θ1、δ1、δ2、δ3、δ4为未知参数;u为随机误差。模型(3)假设东道国的FDI对于碳排放的影响存在时期和地区的同质性,FDI每增加一个单位,碳排放会随着变化β单位,然而模型(3)忽略的一个问题,FDI对碳排放的影响可能因为东道国所处的经济发展水平不同而表现出差异化特征,异质性存在的情况下,线性回归模型的同质性假设将不再适用。

为了解决影响系数异质性问题,学术界通常使用分组回归的方法估计不同样本下的回归系数,这种方法的优点是简单明了易推广。缺点在于这种分组的标准很难确定,还有分成几个子样本进行回归分析的方法,容易损失样本之间的一些共同信息,并且分样本回归割裂了样本之间的过度过程,不符合现实情况。为克服分组回归的第一点不足,Hansen提出了面板门槛回归(PTR)[28],模型如下:

式中:qit为转换变量,Aj={q:cj-1≤c<cj},cj为断点;I(·)为示性函数。Xit为控制变量。

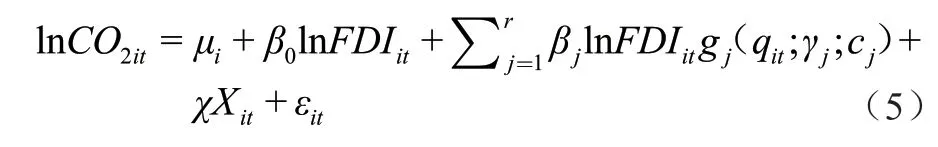

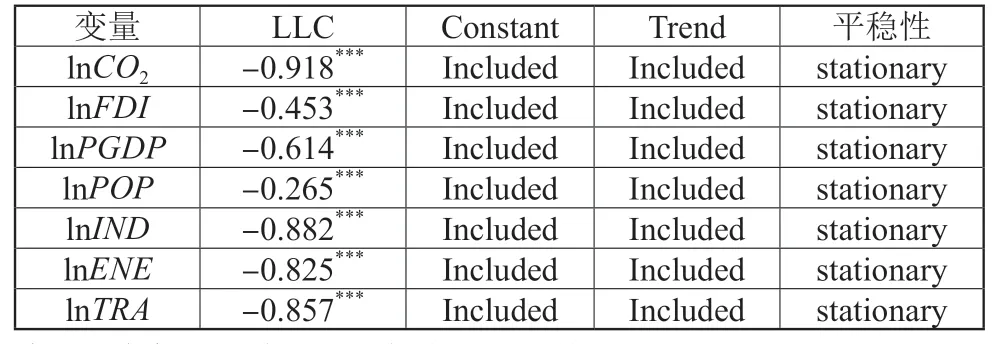

PTR模型将总体样本分成几个子样本进行线性回归,与传统分组方法不同的是,其样本分类是通过线性和非线性检验内生决定的,这就使样本的分类相对来说更加科学。然而这种分样本的回归方法仍然无法解决的问题是样本之间可能存在过渡而不是突变的问题。为解决这一问题,González等[29]拓展了PTR模型,提出面板平滑转换回归(PSTR)模型,这一模型引入了平滑转换函数,以实现不同样本类别间转换的平滑性。因此,PSTR模型无论是进行样本分组还是实现组别间转换的平滑性,都具有优势。本文使用PSTR模型研究在不同经济发展水平下“一带一路”沿线国家FDI对碳排放的影响[30]。基于以上分析,构建如下PSTR模型:

式中:β0和βj分别表示线性和非线性部分的效应;μi为个体固定效应;εit为随机误差;gj(qit;γj;cj)为转移函数,其数量由参数r决定。

转移函数的具体形式如下:

式中:qit为转换变量;γj为转换函数的斜率参数,决定不同类别间的转换速度;γj>0。cj,1≤cj,2≤…≤cj,m是一系列位置参数,代表着转移函数突变的位置,因此也称为阈值水平;m指的是位置参数的数量。假设r=1时,那么如果r1趋近于0,则PSTR模型转变为线性面板模型,如果r1趋近于无穷大变化,那么模型就变成PTR模型。进一步地,如果r=1并且m=1,PSTR模型就被g=0.5分成两个门槛区间,g<0.5为低的门槛区域,g>0.5为高的门槛区域,而且由于g是连续且非线性的,PSTR模型可以刻画转换变量与被解释变量之间的动态非线性关系。此时lnFDIit的变化引起的lnCO2it的变化为:

此时,每个时期、每个个体的系数是转换变量qit的一个连续函数,通过βit与qit之间变化关系的分析便可以检验东道国经济发展水平是否对FDI的环境效应产生显著影响。正如转移函数的形式所反映的,g是q的函数,当q改变时,g平滑地在0到1之间变化,即0≤gj(qit;γj;cj)≤1,lnFDIit的系数βit在β0和 之间变化,相当于β0和βj的加权平均。以r=1为例,当βj>0时,则β0<βit<β0+βj说明FDI对沿线国家碳排放的影响系数随着沿线国家经济发展水平的上升而变大。当βj<0时,则β0+βj<βit<β0,说明FDI对沿线国家碳排放的影响系数随着沿线国家经济发展水平的上升而减小。因此,β0的取值大小是能够显示出FDI对东道国碳排放的初始影响,βj的取值则可以反映出FDI对东道国碳排放的影响随其经济发展水平而呈现出随时间变化的非线性特征。

1.2 数据来源

本模型中的被解释变量为二氧化碳排放量(CO2),数据来自世界银行WDI数据库,二氧化碳排放量是化石燃料燃烧和水泥生产过程中产生的排放,包括在消费固态、液态和气态燃料以及天然气燃烧时产生的二氧化碳。核心解释变量为外商直接投资存量(FDI),数据来自UNCTADstat公布的最新数据。转换变量,即门槛变量,为经济发展水平(PGDP),为按2010年不变美元计算的人均国内生产总值,数据来自世界银行WDI数据库。根据计量模型的设定标准和已有研究,为了避免遗漏重要解释变量所导致内生性问题的发生,参考Kaab等[31]的研究,选择人口密度、经济发展水平、工业化水平、对外开放水平、能源强度作为控制变量。其中人口密度是人口规模除以土地面积得到的每平方千米土地面积人数,经济发展水平是人均实际GDP,工业化水平是工业增加值占GDP的百分比,贸易开放度是贸易总额占国内生产总值的百分比,能源强度是按2010年不变美元计算得到的每美元国内生产总值的石油当量千克数,控制变量数据均来自世界银行WDI数据库。以上变量均取自然对数,由此得到统计描述见表1。

表1 变量描述性统计

本文以2003—2014年“一带一路”沿线国家相关数据为研究样本,考虑到数据的可得性以及口径的一致性,选择“一带一路”沿线分布在中东欧、东南亚、西亚北非、南亚、中亚、蒙俄地区的62个国家,具体如表2所示。

表2 “一带一路”沿线样本国家

2 结果分析

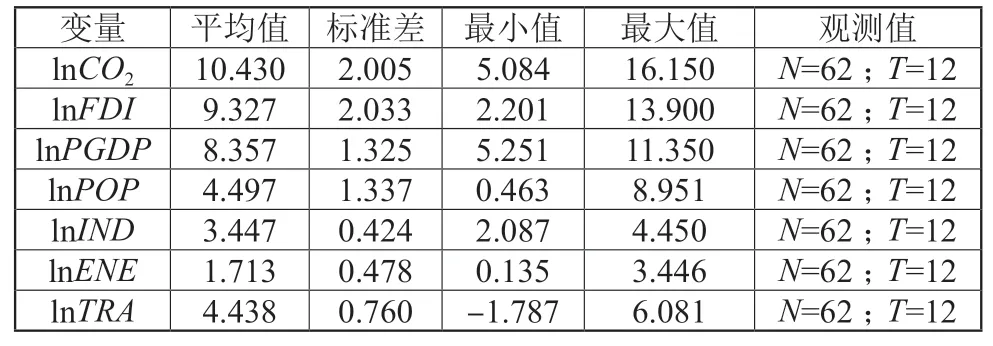

2.1 单位根与协整检验

模型估计之前有必要对数据序列进行单位根检验,以确保其平稳性,避免出现伪回归问题。表3是面板数据的单位根检验结果,可以看出研究变量的LLC平稳性检验均通过了1%的显著性水平检验,均拒绝了含有单位根的原假设,因此本文所选择的变量数据均可以视为平稳序列,可进行协整检验,从而考察变量之间是否存在长期均衡的协整关系。

表3 面板单位根检验

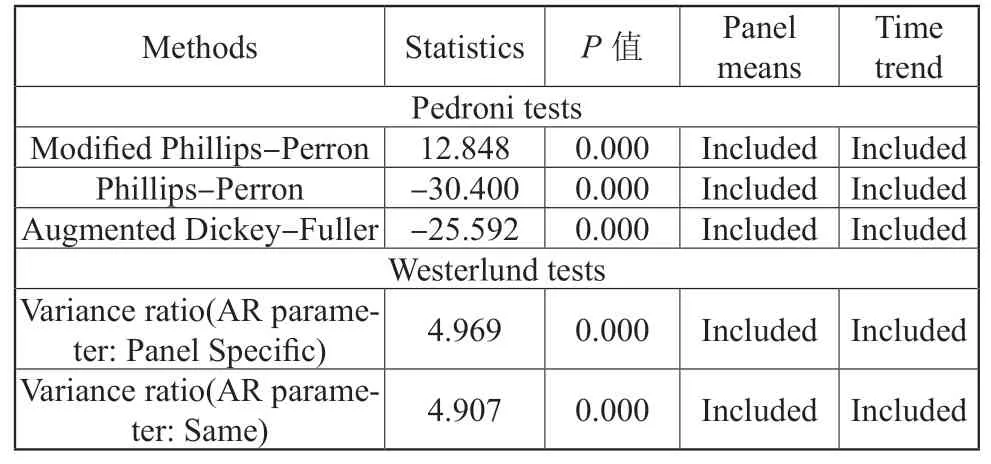

通常使用的面板协整检验方法包括Kao检验[32]、Pedroni检验[33]与Westerlund检验[34]。由于本文采用的是面板数据,所采用的对数变量很可能有线性时间趋势,因此应该包含趋势项,而Kao检验的局限性在于不允许在方程中加入线性时间趋势项,另外两种检验则更加灵活,因此表4提供了使用Pedroni和Westerlund方法的协整检验结果。

其中,协整检验中包括了面板个体效应和时间趋势,原假设均为变量间无协整关系,Pedroni检验的备择假设为变量在全面板数据中都是协整的,Westerlund检验有两个备择假设,一个是变量在部分面板数据中是协整的,另一个是变量在全面板数据中是协整的。如表4的协整检验结果表明,Pedroni检验和Westerlund检验均拒绝没有协整的零假设,因此认为变量之间存在协整关系,可以进行进一步的PSTR模型估计与分析。

表4 面板协整检验

2.2 PSTR模型检验

在估计PSTR模型之前必须进行线性检验,以确定变量之间存在非线性关系。线性检验的零假设是模型(5)应该为线性模型,备择假设是模型(5)至少包含一个平滑的非线性转换函数,也就是说如果r=0,那么说明模型中变量不具有非线性关系,如果r≥1,那么模型是非线性的,应该用PSTR模型进行回归。因此线性检验主要用于分析弹性系数是否是同质的,从而决定是否选用线性模型。此处考虑只有两个类别(r=1)的模型:

在模型中,检验线性假设是否成立,沿用Luukkonen等[35]的做法,使用转换函数在γ=0附近的一阶Taylor展开替换模型中的转换函数,得到回归模型如下:

此时,线性检验等价于检验H0:β1=0,沿用Colletaz & Hurlin[36]的方法,构造统计量如下:SSR0和SSR1分别是线性面板模型和r=1时PSTR模型的残差平方和。K为解释变量个数,N为面板数据中的个体数。线性检验的原假设是应该选择线性模型,备择假设是PSTR模型是合适的。如果检验结果认为PSTR模型是合适的,那么进一步要进行剩余非线性检验,以通过这一检验来确定组别的有效个数。检验程序从检验H0:r=1,Ha:r=2开始,如果H0:r=1被拒绝,则继续检验H0:r=2,Ha:r=3。以此类推,直到H0:r=r*可以接受,确定模型有r*+1个类别。确定类别数量后,构建模型,进行非线性最小二乘法(NLS)估计。本文使用MATLAB2018a进行PSTR模型检验,检验结果见表5。

表5 线性检验和剩余非线性检验

表5的检验结果显示,线性检验中Wald、Fisher和LRT检验均通过了1%的显著性检验,说明应该选择非线性模型PSTR,这也反映出FDI的碳排放效应可能因为一国所处的经济阶段不同而表现出差异化特征。而进一步的剩余非线性检验结果显示,在10%的显著性水平下,均接受了原假设r=1,因此最优转换函数个数为1,而从位置参数的最优个数来看,接受了 的原假设,因此选择m=1。由此可知PSTR模型的最优转换函数个数和位置参数个数均为1。

2.3 PSTR模型结果和讨论

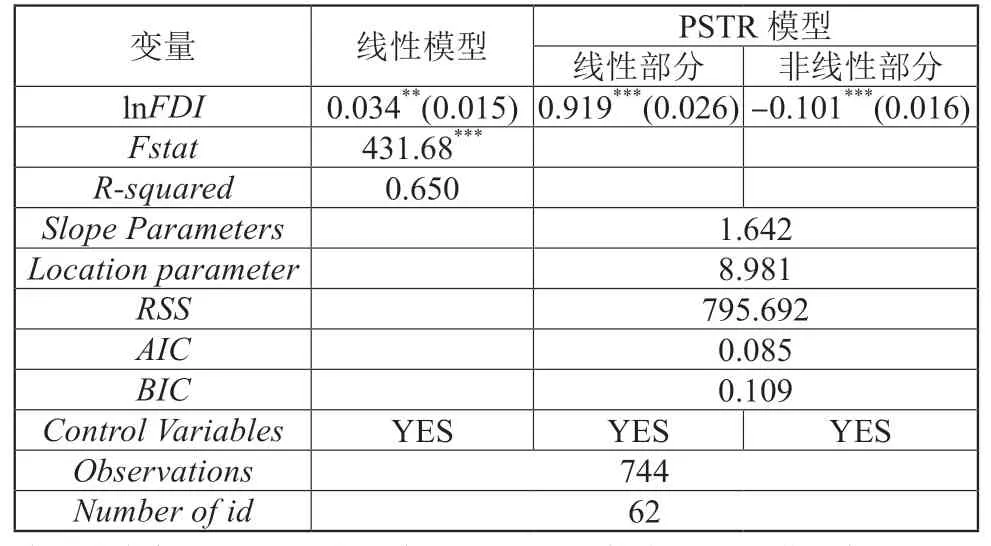

基于以上线性检验和剩余非线性检验结果,构建具有转移函数和位置参数的PSTR模型,该模型可以产生一个阈值和两个门槛区域。在确定r=1,m=1后,使用非线性最小二乘回归方法估计方程(5)。表6为模型估计结果。

首先是构建线性回归模型进行估计,通过Hausman检验可知固定效应模型合适,固定效应模型的回归结果表明,lnFDI的回归系数在1%的水平上显著,回归系数为0.034,这首先说明FDI的流入对碳排放产生了显著影响,从系数的符号来看,这种影响是正向促进作用,从回归系数大小来看,1单位的FDI流入促进了0.034单位的碳排放增长。由于线性模型假设的是FDI对碳排放的影响是同质的,不受一国经济水平影响。前述假设提到,FDI的碳排放影响可能受到一国所处经济阶段的影响,进一步采用PSTR模型进行回归,以经济发展水平作为门槛变量,估计FDI与碳排放之间的非线性关系,并且假设了这种关系在不同组别之间平滑转换。首先进行了线性检验和剩余非线性检验,采用非线性最小二乘估计(NLS)对PSTR模型进行参数估计,表6中显示了PSTR模型的估计结果。

表6 线性模型和PSTR模型估计结果

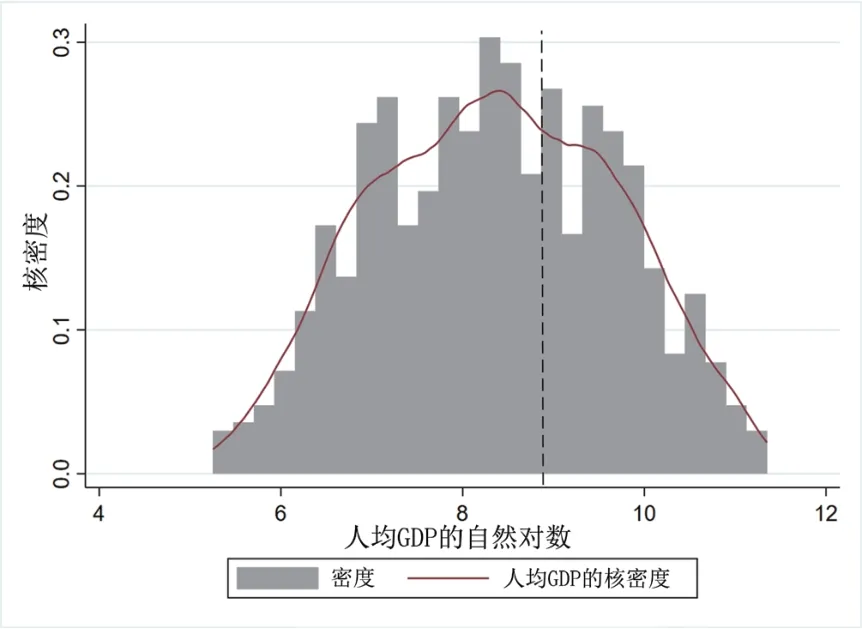

PSTR模型中lnPGDP为门槛变量,模型的估计结果显示位置参数c=8.981,将模型分为两个门槛区间,当lnPGDP小于8.981,也即人均GDP小于7 950.58美元时,方程(5)处于低门槛区间,当lnPGDP大于8.981,也即人均GDP大于7 950.58美元时,则进入高门槛区间。在744个研究样本中,位于低门槛区间的样本数有495个,占比66.53%,位于高门槛区间的样本数有249个,占比33.47%,因此三分之二的样本位于低门槛区间,说明该模型处于以低门槛区间为主的状态。进一步观察人均GDP的门槛区间如图1所示,可以看出人均GDP的非参数核密度估计结果显示门槛阈值的垂直实线对应的是阈值8.981,人均GDP核密度分布相对均匀,核密度峰值在阈值左侧,此外,阈值右侧的累积核密度小于左侧的累积核密度,这表明阈值右侧的观察者较少。

图1 核密度估计和阈值

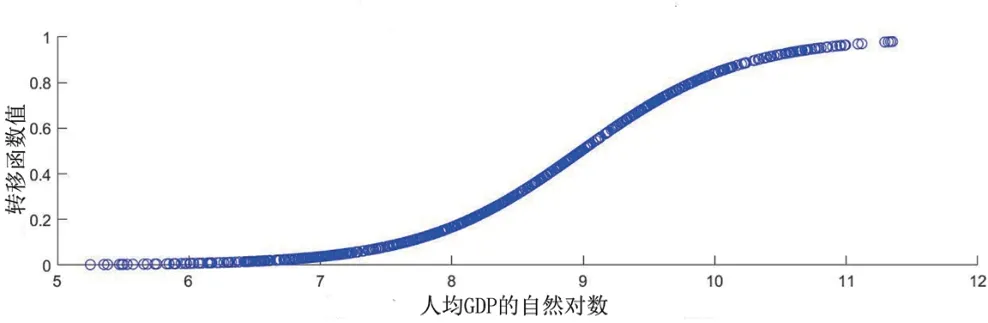

模型估计结果中斜率参数为1.642,说明模型正在以比较平滑且缓慢的速度从低门槛区间向高门槛区间转移,转换速度适中,而不是在某个断点处突变。从PSTR模型中FDI对碳排放的影响系数来看,线性部分的影响为0.919,非线性系数为-0.101,均通过了1%的显著性检验,因此研究结果表明FDI对碳排放的影响是显著促进作用,然而会随着经济发展水平的提高这种促进作用逐渐降低。FDI对碳排放的总效应为表6中非线性部分系数与转换函数的乘积加上线性部分系数。图2是以经济发展水平为横轴,以估计的转换函数值为纵轴,绘制的转换函数的非线性变化特征图。从图2中可以看出,转换函数呈渐进式变化,并且实现了在不同门槛间的平滑转换。由于转移函数在[0, 1]之间波动,因此FDI对碳排放的影响系数变化主要在[0.818, 0.919],影响系数从0.919~0.818之间平滑变化。虽然总体上FDI的流入显著促进了碳排放,表现出污染避难所假说,但是这一促进作用逐渐减弱,说明“污染光晕”假说正在逐渐起到作用。

图2 转换函数值

图3显示FDI对碳排放的影响系数随着经济发展水平变化而产生的动态反应。可直观地看出,FDI对碳排放的促进作用在经济发展水平跨越门槛值之后显著减弱,经济水平与影响系数的关系为倒“S”型,随着经济发展水平的提高,FDI对碳排放的影响系数逐渐降低。

图3 外商直接投资对碳排放的影响系数

这种动态关系的变化是可以解释的,在经济发展初始阶段,沿线国家由于经济发展的需要希望大量引入FDI来刺激经济,从而减低自身环境标准,因此一些国家的高污染、高消耗企业转移到东道国,直接提高了当地碳排放水平,并且FDI进入后刺激了东道国企业的生产活动,也消耗了大量资源,从而通过溢出效应促进碳排放。随着经济水平的提高,沿线国家慢慢脱离粗放型经济模型,开始逐步关注FDI的流入质量,优先考虑引进先进制造业、现代服务业和高新技术产业为代表的跨国公司,并将更多的资金投入到污染治理中,从而直接降低二氧化碳排放。同时,高质量FDI的增加提高了国内企业的生产效率,降低了高污染企业的能源消耗,由于FDI流入产生的溢出效应有助于降低碳排放水平。

2.4 PSTR模型的非线性边际分析

为了进一步分析FDI流入对碳排放影响的个体效应和时间效应,本文对PSTR模型进行了非线性边际分析,计算FDI的弹性系数。根据公式(5)FDI相对于碳排放的弹性公式如下:

PSTR模型的优点是可以检测到数据集的个体特征和时间动态变化,根据公式(13)可以测算得到每个“一带一路”沿线国家在样本期内的FDI环境效应弹性系数为:

根据公式(14)测算得到沿线国家的评价弹性系数如图4所示,可以看出沿线国家的平均弹性差异较大,阿富汗、尼泊尔、塔吉克斯坦、柬埔寨等经济欠发达国的影响系数较高,FDI对碳排放的促进作用强烈,而阿联酋、新加坡、卡塔尔、科威特等经济水平较高的地区,则吸引FDI对碳排放的影响程度相对较弱。

图4 “一带一路”沿线国家个体弹性系数

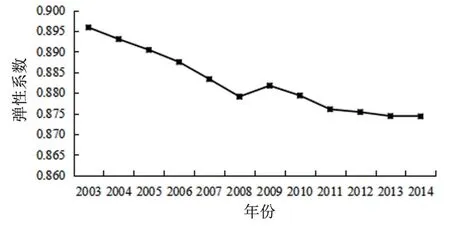

PSTR模型的另一个优点是可以分析数据集的时间动态变化,测算得到每个时期的平均弹性为:

由此测算得到2003—2014年每个时期的“一带一路”沿线国家FDI对碳排放的平均弹性,如图5所示。可以看出,总体上FDI的流入对碳排放的影响为正向促进作用,然而从2003—2014年影响系数逐年下降,表明这一影响程度正在逐年递减,表现出显著的时变效应,然而,2009年的弹性远高于2007年,2008年金融危机后,为促进经济复苏,各国放松环境管制以吸引FDI的势头略有增长,因此2009年表现出FDI对碳排放增长的较高影响,随着危机的衰退和全球经济的复苏,沿线国家的FDI对碳排放的正向促进作用再次逐渐被减缓。

图5 “一带一路”沿线国家全局时变弹性系数时序变化

图6是“一带一路”沿线62个国家FDI对碳排放影响系数的时序变化情况,可以看出,根据PSTR模型估计得到的结果总体上样本国家在近些年FDI对碳排放的影响系数均有或多或少的下降,其中每个国家FDI对碳排放影响的系数变化呈现出异质性趋势,下降趋势最明显的是哈萨克斯坦、俄罗斯、阿塞拜疆、罗马尼亚、土库曼斯坦、拉脱维亚、白俄罗斯、中国等国家,这些国家FDI对碳排放的污染避难所效应正在慢慢弱化。

图6 “一带一路”沿线国家FDI对碳排放影响系数时空变化

3 结论与讨论

3.1 结论

本文在系统回顾相关文献的基础上,以2003—2014年“一带一路”沿线62国为研究样本,构建了PSTR模型研究对外直接投资对CO2排放的非线性影响,并且利用非参数核密度估计和非线性边际分析,研究“一带一路”沿线国家FDI对碳排放发挥影响的过程中,经济发展水平在其中起到的阈值效应,以及弹性系数的个体和时间异质性,为评价“一带一路”沿线国家FDI对碳排放的影响提供了新的研究视角和结论。

具体研究结论如下:(1)总体上“一带一路”沿线国家FDI促进了碳排放,遵循污染避难所假说,这可能因为沿线国家多是发展中国家,为发展经济放松环境管制以吸引FDI的行为使其对环境造成不利影响。(2)PSTR模型估计结果表明,“一带一路”沿线国家FDI对碳排放的影响,因为一国所处的经济发展阶段不同而表现出显著的异质性特征,并以人均GDP7 950.58美元为门槛值划分出两个门槛区间,FDI环境效应的弹性系数在两个区间平滑转换,随着经济发展水平的提高呈现倒“S”型变化趋势。(3)非线性边际分析结果表明,经济发展水平较高的阿联酋、新加坡、卡塔尔、科威特等地区,FDI对碳排放的促进作用程度最弱,而经济欠发达的阿富汗、尼泊尔、塔吉克斯坦、柬埔寨等国家,FDI对碳排放的促进作用最强烈。在整个样本期内,FDI对碳排放的影响随着时间变化呈现下降趋势,其中哈萨克斯坦、俄罗斯、阿塞拜疆、罗马尼亚、土库曼斯坦、拉脱维亚、白俄罗斯、中国等国家在近些年下降趋势最为明显,表现出快速的转型态势。

3.2 讨论

本研究具有重要的政策含义,研究发现总体上“一带一路”沿线国家吸引FDI不利于环境质量的提高,促进了碳排放浓度的增加,遵循污染避难所假说。正如本文所分析的“一带一路”沿线国家多是欠发达或发展中国家,整体上在吸引高科技对外直接投资方面能力不足。而随着经济发展水平的不断提高,沿线国家吸引的FDI对碳排放浓度的促进作用有所减弱,这可能是逐渐成熟的经济体拥有更大的外国直接投资潜力,逐渐吸引更多的FDI进入可再生能源领域,降低化石燃料在能源生产中的份额从而缓解了碳排放;另外,吸引到更高技术水平的外商直接投资,可通过新技术的使用彻底减少能源部门的碳排放。因此,作为“一带一路”沿线国家的成员,我国应继续促进经济发展,积极吸引高技术外商投资产业,鼓励外商企业投资于可再生基础设施和现代技术,政府给予相应的补贴,引导跨国企业进入绿色清洁技术领域,鼓励FDI向高技术、高效率生产领域注资,并严格要求外国投资者在投资过程中评估和公布与碳排放有关的信息,严控碳排放促进环境治理及其可持续发展。另外,未来在推进“一带一路”建设过程中,我国在对沿线国家进行投资时,要甄别东道国关于FDI环境影响的规制政策,有的放矢地开展投资,兼顾经济效益与生态效益。