“非纸笔”测试评价让考试走出教室

2022-09-30周爱琴浙江临海市教研中心

◇周爱琴(浙江:临海市教研中心)

随着国力的提升、科技的发展、国家对科学的重视,学科课程改革进入一个新的历史阶段。2017年9月,小学一年级开始增设科学课。就小学低年段科学教学而言,保护学生的好奇心、激发学生对科学的兴趣、培养学生良好的科学学习习惯,是教学的主要任务和目标。“非纸笔”测试评价,是依据小学科学课标要求,以学科核心素养为导向,基于低年段学生的年龄特点、认知水平、学习能力等,提出的一种评价方式。它是通过创设一定的情境,让学生通过口头表达、动手操作等活动,显性评价学生的科学词汇应用、科学技能掌握、科学习惯养成等多维目标达成效度。我们希望通过以评促教、以评促学,促进新课程全面实施,让科学素养在科学课堂上真正地生长。

一、寓评于乐,着眼学生素养

评价是课程开展的重要环节。科学、客观的评价对于有效实施新课程具有重要的导向、诊断和教学改进作用。因此,低年段科学教育质量的评价要基于素养导向的育人目标和学生的认知特点。

(一)基于学生特点,以游戏活动测试

小学低年级学生特别是一年级学生,由于识字量有限、书写能力较弱,在观察记录时,经常因不会写字而不知所措,也容易知难而退。另外,这一年龄段的学生好奇心强,爱动手,以具体形象思维为主。因此,一些表现性评价手段更适合这一年龄段的学生。课标评价也建议:1-2年级学生以观察学生在活动中的表现为主,重点关注学生的参与情况,不进行书面考试。基于以上的认识,我们对小学低年级的科学评价采用了乐考的形式,寓测试评价于快乐的游戏活动中。比如,场地布置乐园化,学生进入测试场地就像进入游乐园,参与考试就像参与一场游戏。又如,活动形式游戏化,采用挑战过关、小小测量师、分类小达人、鱼儿有话说等形式。这样的设置让测试去“考试化”,消除了学生的心理负担和紧张感,通过在玩中做、做中考来评价低年段学生的科学学习情况。

(二)立足育人目标,着眼素养导向

科学课程标准明确指出:科学课程旨在培养学生的核心素养,为学生的终身发展奠定基础。1~2年级是学生接受系统科学学习的起始阶段,接受测评的形式虽然活动化、游戏化,但评价目标却应该着眼于学生科学素养的培养。依据目标,要从科学观念、科学思维、探究实践和责任态度等科学核心素养方面考查。比如,在游戏情境中展开任务,在学以致用中完成任务,多感官参与观察。在动口描述表达、动手探究实践、动脑思考中,考查学生核心素养目标的完成程度。

二、聚焦课程,注重去粗取精

学生的学习评价体系是以课程目标与学业要求为依据,以核心素养为导向,涵盖面广,形式多样,主体多元。但“非纸笔”测试是一种过程性的实践评价,侧重于评价低年段学生的观察能力、描述能力、动手实践能力以及实验中的习惯养成。梳理低年段课程,我们选择从科学词汇应用、科学技能运用、科学习惯养成等三个方面去探索。

(一)科学词汇应用

科学词汇是科学交流的专用术语,是学生学习科学后是否得到发展的一个显性指标,是可以被检测的。通过对教材和课标的解读,我们整理出小学一二年级科学词汇的主要内容。一年级上册“植物”单元需要掌握的科学词汇有根、茎、叶、叶柄、叶片、叶脉等;一年级下册“动物”单元需要掌握的科学词汇有腹足、触角、鳍、鳃等。我们针对这些科学词汇,在评价中创设一些情境,考查学生对科学词汇的掌握和应用情况。

(二)科学技能运用

掌握和运用科学技能是学生探究科学、学习科学的必备条件。评价低年级学生科学技能的运用情况,可以了解学生在课堂内外的技能应用能力。学生能否运用相应的技能去研究特定的对象,研究时获得信息量的多少以及准确度,是我们在该板块评价学生的重要手段。通过对教材和课标的解读,我们整理出了小学一二年级教材中涉及的全部科学技能。例如,二年级教材中涉及的具体技能有:能利用多种感官或者简单的工具观察对象的外部形态特征及现象;对在土壤表面和土壤中生活的动植物进行细致、全面、有顺序观察;运用各种感官感知并识别构成物品的各种材料;用眼睛看(身体外部,如头、颈、躯干、四肢)、用手摸一摸粗糙程度,摸、听(身体内部的构造)等观察方法。

(三)科学习惯养成

培养兴趣和习惯是小学科学低年段教学的主要任务。在小学低年段养成良好的科学习惯是至关重要的,能为学生以后的科学探究和学习打下坚实的基础,也是一个人科学素养的体现。通过对教材和课标的解读,我们整理出了小学一二年级要养成的科学习惯有:爱观察、爱提问、爱思考、会使用、会记录、会整理。可操作性的测评主要从实验操作后的材料整理、对废弃物的处理,能否借用辅助工具帮助自己去观察、比较、测量等。

三、任务驱动,目标分层设计

构建“非纸笔”测试评价内容,要以科学素养和关键技能为导向,围绕驱动性任务展开,每个任务设计评价标准,让目标可评、可测,有层级。这样的评价测试才会发挥导向、诊断和改进教学的作用。

(一)设计任务驱动,激发学生积极性

驱动性任务的设计要根据课标和教学目标,设计合适的问题任务,考虑适切性、可操作性,并能激发学生的测试积极性。因此,我们将测试活动设计成2~3 个项目任务。通过任务完成情况能够反馈出学生的科学词汇掌握、科学技能运用和科学习惯养成等情况。

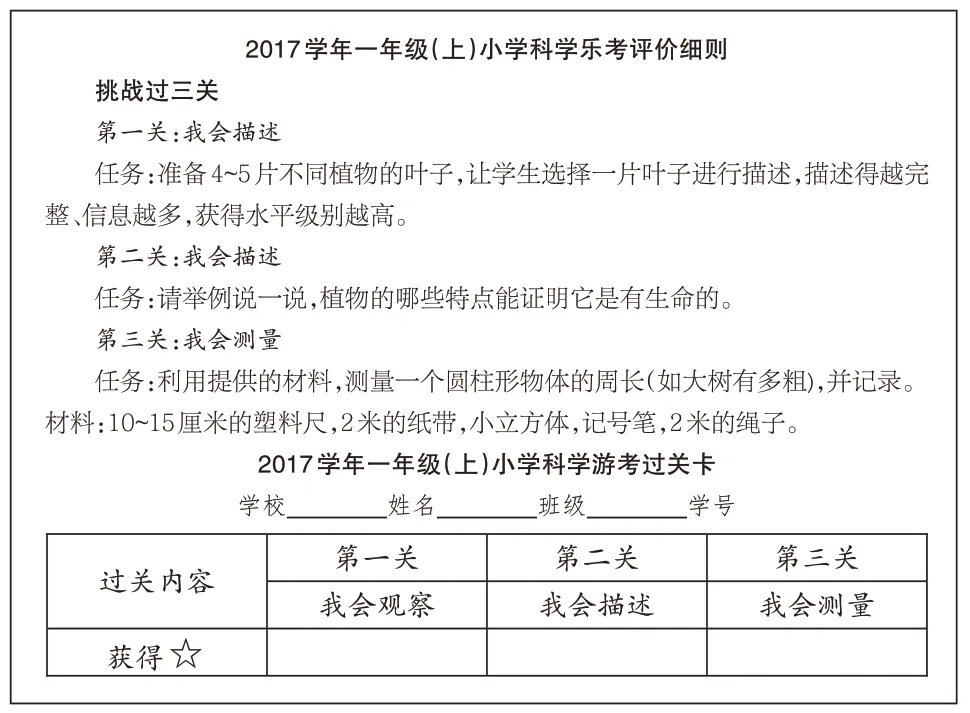

以一年级上册期末“非纸笔”测试评价为例。教材内容是“植物”“比较与测量”两个单元,学生需要知道的科学词汇有根、茎、叶、叶柄、叶片以及植物是“活”的特点用词;需要掌握的科学技能有观察、比较、测量、记录,以及表达交流、预测、实践和制作的能力;需要培养会使用、记录和整理等科学习惯。因此,我们根据一年级学生学业要求和两个单元的教学目标,设置了挑战过三关的游戏。具体任务有:第一关“我会观察”。准备4~5 片本校校园有的植物的叶子,让学生选择其中一片叶子进行观察,然后描述这片叶子的特点,描述得越完整、信息越多,获得水平级别越高。第二关“我会描述”。请学生举例说一说,植物哪些特点能证明它是有生命的。第三关“我会测量”。给学生提供的材料有10~15 厘米的塑料尺、1 米的纸带、回形针、同样长度的竹签、记号笔、1 米的绳子,让学生利用提供的材料,测量一个圆柱形物体(小水桶)的周长并记录。这样学生就可以在任务驱动下,主动、自如地完成每一关挑战,完成测试评价。

(二)研制评价标准,了解目标完成率

有效的评价需要客观、规范的评价标准来支撑。为了确保标准的科学性,能真实反馈学生学习目标的完成情况,我们在制定评价标准时,要考虑不同水平的学生完成的目标会有差异,任务完成率也会有差异。根据完成率的不同,可以区分不同的评价等级。因此,我们制订了评价细则,使考查更具全面性和专业性。如,一年级上册挑战三关测试,我们根据内容要求和学生实际认知水平,从描述的准确性、完整性,测量方法的合理性,测量结果的精准性,操作的熟练、规范程度,材料整理等不同维度,设置评价标准。根据完成的效率不同给出不等的五角星颗数,然后根据五角星数量把结果划分为一级、二级、三级这3个水平层次。

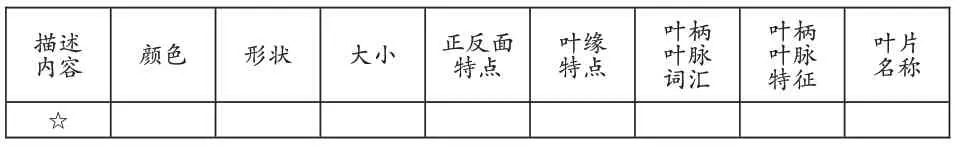

第一关:我会观察

请你选择一片植物的叶子,观察它的特点,并说一说。

描述内容颜色形状大小正反面特点叶缘特点叶柄叶脉词汇叶柄叶脉特征叶片名称☆

学生水平等级分别为,1~3 星为一级,4~6 星为二级,7~8星为三级。

每一级中不同的数字则为同一等级中学生发展的不同水平。

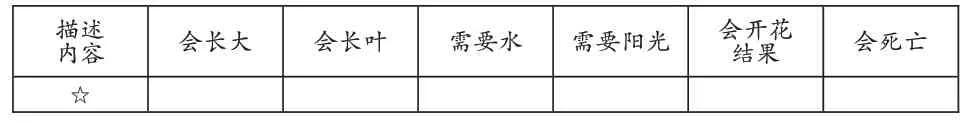

第二关:我会描述

请举例说一说,植物的哪些特点能证明它是有生命的。

描述内容☆会长大会长叶需要水需要阳光会开花结果会死亡

学生水平等级分别为,1~2 星为一级,3~4 星为二级,5~6星为三级。

每一级中不同的数字则为同一等级中学生发展的不同水平。

第三关:我会测量

请你利用提供的材料,测量出水桶一圈的长度,并记录。

材料:10~15 厘米的塑料尺,2 米的纸带,小立方体,记号笔,2米的绳子。

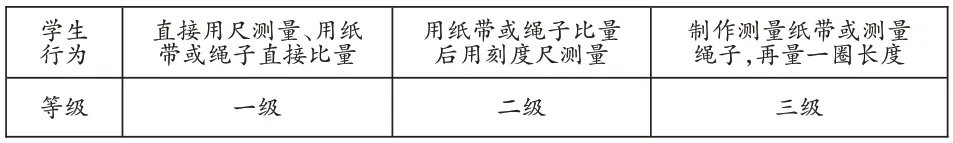

学生行为直接用尺测量、用纸带或绳子直接比量用纸带或绳子比量后用刻度尺测量制作测量纸带或测量绳子,再量一圈长度等级一级二级三级

学生水平等级分别为,1~2 星为一级,3~4 星为二级,5~6星为三级。

每一级中不同的数字则为同一等级中学生发展的不同水平。

说明:将学生获得☆的总数填写在过关卡上,集16~20 星为优秀,集12~15 星为良好,集9~11 星合格,集8及以下为不合格。

此标准能使所有老师简单、明确地评定学生的等级。上表是一年级上册科学“非纸笔”测试一个项目任务的评价细则。

四、做思共生,评学融合

陶行知对“做”和“思”有独到的理解:只劳力或只劳心都不能算是真正之做,真正之做须是在劳力上劳心。因此,“非纸笔”测试也是通过学生动口、动手与动脑相结合完成,是有思维含量和思维发展意义的评价。

“做思共生,评学融合”无疑是指向核心素养的科学评价的应然实践样态。这种实践也受到学校认同、老师欢迎、学生喜欢。这样通过以评促教、以评促学,很快实现了新课标、新课程的真正落地,提升了低年段科学的教学质量。但这种模式因为过程全动手、监测全方位,需要拉长评价时间、拉宽评价空间、拉多监测人员,对于学校的实施操作还是有一定的挑战性和限制性。如果每一位科学老师都能改变评价观念,因校制宜,不断去探索实践性评价、过程性评价,并将这些显性的评价通过质性分析,用以反哺课堂、改进教学,最终实现教学评一致,真正实现科学素养在课堂上真实生长。