社交媒体广告回避的质性研究

2022-09-28张媛媛

谢 磊,张媛媛

(池州学院 文学与传媒学院,安徽 池州 247000)

如何有效的解决用户广告回避行为一直是广告业界关注的焦点,从已有研究来看,大都采用实证研究方法对影响广告回避因素与广告回避行为进行验证,将用户行为简单化为变量之间的关系,忽略用户的行为逻辑,有割裂用户行为的嫌疑。实际上,用户的回避行为复杂多样,难以用数据去衡量。因此,有必要结合用户特质去探讨社交媒体用户广告回避行为问题。

1 理论与文献综述

广告回避(Advertising Avoidance)是广告受众有意减少接收广告的行为。Cho and Cheon于2004年提出互联网广告回避类型及影响因素,并建构了互联网广告回避的假设模型[1]。此后广告回避研究主要围绕回避影响因素与回避行为关系展开。已有研究采用定量研究对二者关系进行了验证,广告回避影响因素得到不断细化和丰富。首先,对广告消极的信念会导致用户广告回避行为。其次,信息流广告“量身定做”内容让用户感受到隐私被侵犯,从而激发用户心理抗拒,促使他们采取一些行为回避广告[2]。再者,围绕受众自身特性,寻找影响广告回避行为的因素。Naa Amponsah Dodoo&Jing(Taylor)Wen(2021)认为受众感知相关性、感知侵入性和隐私关注度会影响广告回避行为[3]。用户对媒体依赖程度也会影响广告回避行为,轻度用户更加倾向采取措施回避广告[4]。最后,产品与用户的相关性越高,越不容易产生广告回避行为[5]。

综上所述,关于广告回避因素的研究主要围绕广告、媒介环境及受众三个方面挖掘影响要素,采用实证研究方法验证要素与广告回避行为的关系,一定程度上丰富了广告回避影响因素内容。然而,这些以大规模数据为基础的量化模型真的能够阐释个体广告规避行为吗?个体的差异性在广告回避行为中如何体现?关于这些问题目前尚未有系统的研究。因此从质性研究出发,从个体特质角度分析广告回避行为可以有效解决定量研究的不足。

2 研究方法

社交媒体用户广告回避行为研究主要采用开放式访谈方法收集数据资料。访谈围绕“怎么样回避广告”“为什么回避广告”两个传统的研究领域展开,同时也对“什么情况下会选择接收广告”进行了解。并将“广告接收”与“广告回避”影响因素进行对比,以期获得新发现。研究数据来源20位社交媒体用户,抽样充分考虑到性别、年龄、学历等,以确保研究结果的代表性。样本人口统计资料如下,性别:男8人,女12。年龄:18-25岁,5人;26-35岁,8人;36-50岁,5人;50岁以上2人。学历:高中及以下,8人;大学/大专,8人;硕士及以上4人。

3 研究结果与分析

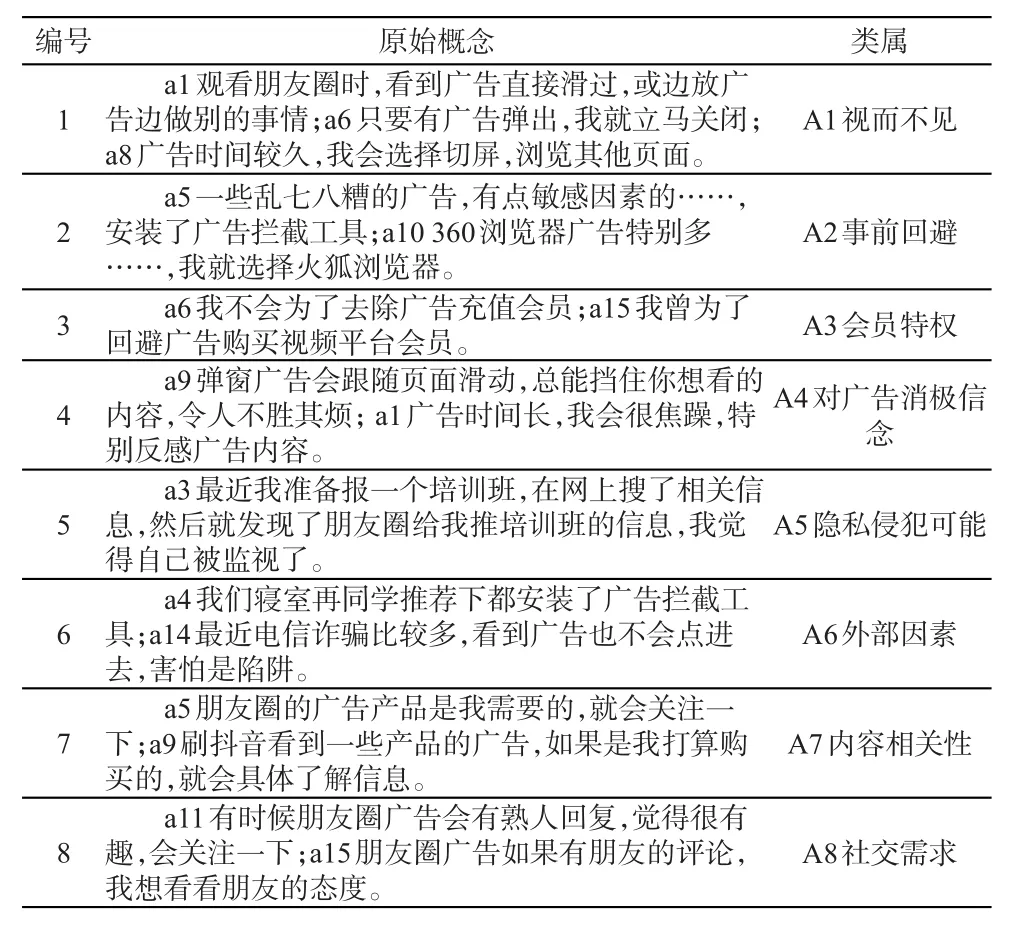

从20份访谈资料中随机抽取15份,采用逐级编码的方式对资料进行整理分析,剩余5份用于检验饱和度。首先,对15份访谈资料进行开放式编码,将原始数据进行抽象概括,形成原始概念。在此基础上进行聚焦式编码,将开放式编码资料进行归类整合形成新的类属(见表1)

表1 开放式编码结果表

在以上编码结果基础上建立研究主要类属,并依据社交媒体用户广告回避行为逻辑将怎么样回避、为什么回避、为什么接收广告作为依据对以上编码结果进行归类(见表2)。最后对剩余5份资料进行分析,并没有出现新的信息内容,因此理论模型是饱和的。

表2 主轴式编码结果表

3.1 怎样回避广告

社交媒体个性化定制广告的初衷是精准定向潜在用户推送广告内容,促进用户接触广告信息,然而访谈结果发现用户总有理由拒绝广告信息。

3.1.1 视而不见 对广告视而不见常表现为广告时间一边等待一边做别的事情或是直接滑过广告。a1、a6的行为体现了用户对于广告内容的忽略。“以前电视上也有倒计时广告,大约有两三分钟,这个时间没有人会坐在电视机前等待,做家务打发时间。”(a13)由此可见无论传统媒体时代,还是社交媒体时代,用户采用视而不见来回避广告已是一种常规操作。

3.1.2 事前回避 事前回避主要指用户为避免或减少广告出现而采取相关措施的行为。a5选择安装广告拦截工具规避广告内容,a10则是通过更换浏览器减少广告接触。事前回避行为是以用户丰富的网络经历为前提,是一种积极探索回避行为的类型。

3.1.3 会员特权 会员特权主要指用户通过购买会员等方式获取音乐、视频等平台会员特权,作为会员可以获取平台更多免费资源,同时可以拥有关闭广告的特权。除a7、a8(60岁以上)以外,其余访谈对象都有过购买会员的经历,但主要目的是为了获得平台资源,而不是关闭广告,只有a15购买视频为了规避广告。虽然回避广告不是内容付费的主要目的,但“拥有了腾讯会员,可以提前解锁新的剧情,播放的时候可以跳过广告,就会觉得会员好处很多。”(a3)

3.2 为什么回避?

3.2.1 对广告消极信念 一些广告信息(如涉及敏感话题)超越私人领域转移到公共领域就会引发用户尴尬情绪,从而促使用户通过广告拦截工具、替换浏览器等手段提前规避此类广告。a9认为广告会打扰到其正常的媒体使用行为,这种侵扰往往会让他们生气、不耐烦的情绪,从而产生广告回避行为[6]。网络时代,时间碎片化加剧了用户对于时间有限的感知,同时会伴有匆忙、焦虑的情绪[7]。对于于突然闯入计划时间内的事物,用户一般持有排斥心理,a1认为广告时间会产生焦虑感觉,从而选择回避广告内容。

3.2.3 隐私侵犯可能社交媒体广告采用精准营销实现了广告信息与用户的高度相关,但也带来了无法回避的问题:侵犯用户隐私的可能。a3觉得朋友圈中与自己高度相关的广告,侵犯了个人隐私,所以他们对广告的排斥心理较为强烈。当然并不是所有访谈对象都可以感知隐私被侵犯问题,如a7、a14。

3.2.4 外部因素 外部因素包括他人和社会环境两种因素,用户会在感知外部因素带来的压力下采取广告回避行为。a14对于朋友圈广告信息不信任的态度受到社会环境的影响,其更深层次的原因是广告信息是朋友圈外部闯入者”,用户对其有着较高的抵触心理。

3.3 为什么接收广告信息

3.3.1 内容相关性 内容相关性指广告内容与用户的相关度,广告内容与用户的高相关性,意味着广告对用户来说是有用的a5与a9认为广告产品是自己计划购买的,会了解广告信息。

3.3.2 社交需求 微信朋友圈是社交网络延续,熟人在场的空间,激发了用户兴趣,促使用户广告接收行为。a15出于了解朋友的目的接触广告信息,由此可见,社交关系弱化了广告的目的性。

4 结论与建议

由访谈发现,用户广告回避行为主要有“视而不见”“更改行动目标”“事前回避”“行使会员特权”四种类型。“事前回避”“行使会员特权”说明用户不仅在接触广告信息时产生被动的回避行为的反应,也会积极的寻求规避广告的措施。同时,社交媒体使用频率影响用户回避行为,重度用户对于广告回避倾向较为明显,且更有可能采取“事前回避”,而轻度用户对于广告的“包容度”较高[9],一般会选择忽视的回避行为。经过访谈发现,用户对隐私侵犯的感知除受教育水平影响外,还受文化紧密度的影响。一个地区的文化紧密度是松散,还是紧密,主要体现在这个地区对于规范重视程度及对失范行为的容忍程度。其中三位访谈对象所处地区分别是北京和上海,这两个城市文化紧密度较高,对于偏离社会规范的行为有着较强的抵触心理,因此对于广告隐私侵犯感知较为敏感。另有两位受访者处在农村地区,文化经济相对比较落后,相比经济发达城市则属于松散型文化,因此对于侵犯隐私的行为感知度低。

分析用户广告回避行为逻辑对于促进用户广告接收行为有着重要的意义。第一,有效利用社交需求,提高广告趣味性,增加广告互动性,吸引用户参与。第二,社交媒体广告投放可以考虑地区文化紧密度差异性,改变广告形式,避免隐私侵犯可能,减少用户对广告的抵触心理。第三,采取奖励措施激励用户接收广告信息,通过奖励措施,提高用户接收广告信息的获得感和目标性。