无痛人流术中不同部位静脉注射丙泊酚对注射痛的影响研究

2022-09-28刘柳曾立云通信作者

刘柳 曾立云(通信作者)

412000 湖南省株洲市中心医院1,湖南株洲

410011 中南大学湘雅二医院临床护理教研室2,湖南长沙

丙泊酚是无痛人流术中常用的麻醉药物,具有起效迅速、可控性强、不良反应小、苏醒迅速完全等特点,已得到医疗界广泛认可[1]。注射痛是丙泊酚常见的不良反应,发生率为28%~90%,虽然不会危及患者生命安全,但由于发生率较高,一直是国内外专家学者的研究热点课题,在临床中不容忽视[2]。注射技术和注射部位的差异会对丙泊酚注射痛造成一定影响,在大血管中注射丙泊酚,能够降低血管中游离丙泊酚的浓度,有利于减轻注射痛[3-4]。本研究旨在探讨无痛人流术中不同部位静脉注射丙泊酚对注射痛的影响,现报告如下。

资料与方法

选取2017年7-9月于湖南省株洲市中心医院接受无痛人流术终止妊娠的132 例患者作为研究对象,以抽签的方式分为三组。手背静脉组47例,平均年龄(30.84±5.37)岁;平均体重指数(BMI)(20.14±1.29)kg/m2;平均孕龄(48.06±1.21)d;平均体重(62.57±3.81)kg。肘前静脉组44 例,平均年龄(30.79±5.41)岁;平均BMI(19.82±1.53)kg/m2;平均孕龄(47.95±1.33)d;平均体重(62.69±3.32)kg。颈外静脉组41 例,平均年龄(30.95±5.59)岁;平均BMI(19.94±1.33)kg/m2;平均孕龄(48.12±1.14)d;平均体重(62.48±3.57)kg。三组临床资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①患者符合无痛人流术要求,自愿接受无痛人流术终止妊娠;②患者颈部、手背、肘前皮肤穿刺部位符合穿刺注射要求,无硬结、瘢痕、炎症、红肿等情况;③患者视听交流能力、理解能力、感觉能力以及精神情况正常。

排除标准:①对丙泊酚过敏或严重过敏者;②长期大量饮酒、使用麻醉药物或镇痛药物者;③接受药物流产后再行无痛清宫手术者;④中途退出研究或失访者。

方法:患者术前均禁食、禁饮,协助患者取膀胱截石位,使用得普利麻(丙泊酚注射液)(生产厂家:Corden Pharma S. P. A.;批准文号: 国药准字J20130163;规格:20 mL:200 mg)静脉滴注,所有穿刺操作均由同一名静脉穿刺技术规范娴熟、实践经验丰富的主管护师完成,所使用的注射器、外周静脉血管通道工具等均为同一品牌、同一型号。①手背静脉组:选择患者手背静脉网中直、粗的血管,于穿刺部位上方6 cm 处扎止血带,使用碘溶液对皮肤进行消毒,与皮肤呈15°~30°角进针,常规静脉穿刺,回抽有血后使用透明敷贴固定。②肘前静脉组:在贵要静脉、头静脉、肘正中静脉3条肘前静脉中,选择显露清楚、粗、直且弹性最好的血管,穿刺方式同手背静脉组。③颈外静脉组:选择颈部外静脉中,走向粗直、显露清晰、充盈的血管。操作者站立在患者头侧,指导患者头偏向对侧45°,选择颈外静脉上段中点作为穿刺点,使用左手中指按压锁骨上窝静脉,阻断颈部外静脉血流,使选取静脉更加充盈,左手拇指绷紧皮肤,固定血管,使用碘溶液对穿刺部位消毒,常规静脉穿刺,与皮肤呈15°~30°角进针,回抽有血后使用透明敷贴固定。患者完成穿刺后均与微量注射泵连接,调整注射速度为0.4 mL/s,丙泊酚诱导剂量为2.5 mg/kg,视患者实际情况追加25~50 mg维持剂量。

观察指标:①注射疼痛程度:使用语言评价量表(VRS)评估患者注射疼痛程度,将疼痛从低到高依次用无痛(0级)、轻微疼痛(Ⅰ级)、重度疼痛(Ⅱ级)、重度疼痛(Ⅲ级)、极重度疼痛(Ⅳ级)表述[5]。②记录三组患者一次性穿刺成功率、穿刺点出血发生率及皮下瘀血发生率。

统计学方法:数据均用SPSS 23.0 统计学软件予以处理;计数资料以[n(%)]表示,比较采用χ2检验;计量资料以(±s)表示,比较采用t检验;P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

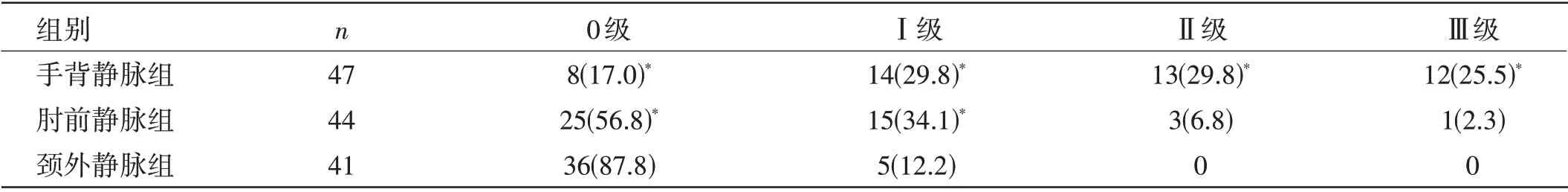

三组患者注射疼痛程度比较:颈外静脉组注射疼痛程度明显轻于手背静脉组和肘前静脉组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 三组患者注射疼痛程度比较[n(%)]

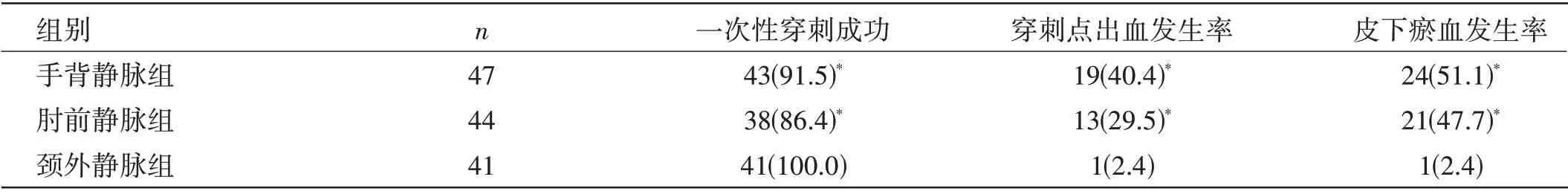

三组患者一次性穿刺成功率、穿刺点出血发生率及皮下瘀血发生率比较:颈外静脉组穿刺点出血、皮下瘀血发生率均低于手背静脉组和肘前静脉组,一次性穿刺成功率高于手背静脉组和肘前静脉组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 三组患者一次性穿刺成功率、穿刺点出血发生率及皮下瘀血发生率比较[n(%)]

讨 论

在无痛人流术过程中,麻醉剂的有效使用是保障手术顺利开展的重要前提,减轻身体应激反应,促进患者术后病情康复[5]。

丙泊酚是当前无痛人流手术的常用麻醉药物,属于酚类物质,经注射用药后进入血管,在静脉管腔内迅速扩散,直接接触血管内皮组织,会激活伤害性感受器而引起疼痛[6-7]。使用相同注射装置在同一推注速度情况下,丙泊酚在单位时间内进入血管腔中的药物剂量相同。此时血管腔直径越细,容积就越小,丙泊酚进入血管中的浓度也就越高。同时,血管管径越细则血流量越小,血液稀释能力和冲刷作用也相对更弱,在相同时间内降低血管中药物浓度的能力也就越弱,导致药物与血管内皮组织接触的时间较长,药物浓度较高。因此,血管直径越小发生注射痛的概率越高,疼痛程度也就越重[8-9]。丙泊酚注射部位疼痛主要表现为牵拉痛、放射性疼痛、局部疼痛,性质主要表现为钝痛、锐痛、胀痛等。在实际应用过程中,通过药物配伍的方式减轻丙泊酚的注射痛,需要严格注意配伍药物间的注意事项和相互作用,大部分药物使用方法、作用机制、安全性及用量等均有待进一步研究。

注射技术及注射部位的不同与丙泊酚注射痛具有密切关联,手背注射痛发生率明显更高。而经大静脉输入丙泊酚时注射痛的发生率明显低于小静脉。通过大血管注射丙泊酚能较好地降低血管游离丙泊酚浓度,有利于减轻注射疼痛,是一项简便、可靠、安全的方法。颈外静脉是人体颈部最大的浅静脉,管径粗大,直径可达0.75 cm,解剖部位相对较为明显[10]。在人体中,手背静脉、肘前静脉、颈外静脉的血管管径依次递增。在相同注射速度情况下,丙泊酚通过颈外静脉进入血管,激活血管内皮伤害感受器所用的距离要长于手背静脉和肘前静脉。由于颈外静脉管径粗大,在丙泊酚用药剂量相同的情况下,进入血管后药物浓度比手背静脉和肘前静脉低。同时药物在颈外静脉内能够被流经的血液快速冲刷,迅速稀释血管中的丙泊酚,降低药物浓度,减少游离丙泊酚对血管内皮的刺激,显著减轻患者注射痛感受[11-12]。本研究结果显示,颈外静脉组注射疼痛程度明显轻于手背静脉组和肘前静脉组,颈外静脉组穿刺点出血、皮下瘀血发生率均低于手背静脉组和肘前静脉组,一次性穿刺成功率高于手背静脉组和肘前静脉组。但本次研究仍存在样本量较少等局限性,且仅选择适合的注射部位,虽然能减轻丙泊酚注射疼痛,但无法完全消除疼痛。如果将多学科合作参与、心理学方面等的知识均加入到研究中,如疼痛灾难化、自我效能、应对方法等,并将深入学习和揣摩后的相关知识应用到研究中,可进一步证实研究结论,为最大程度减轻丙泊酚注射痛提供科学依据。

综上所述,在无痛人流术中颈外静脉注射丙泊酚的效果更好,一次性静脉穿刺成功率高,可减轻患者注射疼痛程度,降低穿刺点出血、皮下瘀血发生率,局部安全性更高。