替罗非班治疗急性非大动脉闭塞型脑梗死的效果研究

2022-09-28李本夫

李本夫

221011 江苏省徐州市贾汪区人民医院神经内科,江苏徐州

脑梗死是指各种脑血管病变引起脑部组织血氧供应障碍,导致局部脑组织缺氧、缺血性坏死,从而出现相应神经功能缺损的一类临床综合征。目前,临床上对急性脑梗死的治疗多以溶栓、机械取栓、抗血小板聚集、抗凝、强化降血脂以及中药活血制剂等作为首选,但如何更好地改善神经功能、减少残死率仍是神经内科研究的重要课题。部分研究显示,替罗非班对于进展性脑梗死有确切的疗效[1]。但替罗非班能否直接改善早期急性非大血管闭塞型脑梗死的预后研究较少,故在2020年1-8月,采用替罗非班对急性非大动脉闭塞型脑梗死患者进行临床疗效研究。

资料与方法

选取2020年1-8月在贾汪区人民医院收治的40例急性非大动脉闭塞型脑梗死患者作为研究对象,按随机数表法分为两组,各20 例。两组性别、年龄、美国国立卫生院卒中量表(NIHSS)评分、发病时改良Rankin 量表(mRS)评分、发病时间及吸烟、高血压、冠心病、糖尿病等发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。本研究经医院伦理委员会审批。

表1 两组基本资料比较[±s,n(%)]

组别 n 男年龄 发病至入院 病前mRs NIHSS 冠心病 高血压 糖尿病 吸烟(岁) 时间(h) (分) (分)观察组 20 11(55) 62.2±8.4 26.0±12.5 0.0±0.0 10.45±2.85 5(25.0) 8(40.0) 3(15.0) 8(40.0)对照组 20 13(65) 66.5±7.5 30.0±16.5 0.0±0.0 10.55±2.75 4(20.0) 7(35.0) 2(10.0) 9(45.0)t/χ2 0.105 1.708 0.864 0 0.113 0.140 0.084 0.248 0.074 P 0.917 0.096 0.393 1 0.911 0.890 0.933 0.805 0.941

纳入标准:①符合中华医学会在全国第4届脑血管病会议制定的急性脑梗死相关诊断标准[2];②发病时间<48 h;③入院前或入院时完善了头颅CT、MRI、MRA、CTA检查,确诊为非大动脉闭塞型脑梗死;④患者及其家属知情同意本研究签署知情同意书。

排除标准:①正接受溶栓、机械取栓的患者;②伴严重肝肾功能异常、心力衰竭、呼吸衰竭、严重感染、脑出血、严重脱髓鞘病变、血液系统疾病、颅内动脉瘤、胃溃疡等消化道出血疾病、尿路出血者;③有自发性脑出血病史者;④药物过敏体质者;⑤发病前使用抗凝剂者;⑤妊娠、哺乳期女性;⑥严重高血压(收缩压/舒张压>180/110mmHg)患者;⑦近期有严重外伤或接受重大手术者;⑧年龄<18 岁或>75 岁的患者。

方法:两组均依据缺血性脑血管病治疗指南给予个体化基础治疗,包括控制高血压、高血脂、高血糖、心脏病、高同型半胱氨酸血症、烟酒等脑卒中危险因素以及清除脑自由基、改善脑灌注、营养神经、控制脑水肿、纠正水电解质紊乱等。对照组给予阿司匹林100 mg/d(生产厂家:拜耳医药保健有限公司;规格:100 mg/片),首日负荷量氯吡格雷300 mg,次日改为75 mg/d(生产厂家:赛诺菲安万特制药有限公司;规格:75 mg/片)。观察组首次给予替罗非班(生产厂家:山东新时代药业有限公司;规格:12.5 mg/支)0.4 μg/(kg·min)静脉滴注30 min(总剂量≤1 mg),然后连续静脉泵入0.1 μg/(kg·min)24 h[3]。20 h后应用阿司匹林100 mg/d、氯吡格雷75 mg/d。两组均连续双抗3周,之后常规口服阿司匹林100 mg/d。

观察指标:①观察两组入院时、治疗24 h、治疗10 d 的NIHSS 评分。NIHSS 是有很好信效度和敏感度的卒中量表,测评神经功能缺损程度,尤其适合急性前循环脑卒中的疗效评价;分数0~42 分,分数越高说明神经功能缺损越严重,0~1 分为正常或近似正常;1~4 分为轻度卒中或小卒中;5~15 分为中度卒中;15~20 分为中-重度卒中;21~42 分为重度卒中[4]。②比较两组入院时及治疗90 d 的mRS 评分,其是功能残疾水平的评估指标,具有较高的真实性及可靠性。总分6 分,0 分为正常;1 分为无明显功能障碍,能完成所有日常工作、活动;2 分为轻度残疾,能完成发病前所有活动,能完全自理,不需要他人帮助;3 分为中度残疾,需要部分帮助,行走不需要帮助;4 分为中度残疾,无法独立行走,需要他人帮助;5 分为严重残疾,卧床不能活动,大小便不能自理;6 分为死亡[5]。③比较两组入院时、治疗10 d的Barthel指数,分为进食、洗澡、修饰、穿衣、大小便、如厕、床椅转移、行走、上下楼梯10 个项目,将各项得分相加即为总分;根据总分将自理能力分为重度依赖(≤40 分)、中度依赖(41~60 分)、轻度依赖(61~99分)及无需依赖(满分100 分)[6]。④比较两组治疗24 h出血率。

统计学方法:数据均用SPSS 20.0 统计学软件予以处理;计数资料以[n(%)]表示,比较采用χ2检验;计量资料以(±s)表示,比较采用t检验;P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

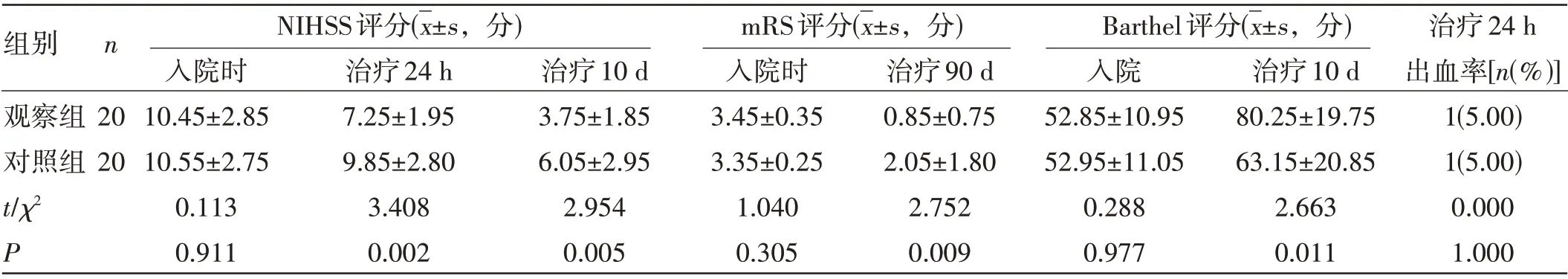

两组NIHSS 评分、mRS 评分、Barthel 指数及治疗24 h 出血率比较:两组入院时NIHSS 评分、mRS评分、Barthel 指数比较,差异无统计学意义(P>0.05)。观察组治疗24 h NIHSS评分、治疗10 d NIHSS评分、治疗90 d mRS 评分低于对照组,治疗10 d Barthel 指数高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。两组治疗24 h 出血率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组NIHSS评分、mRS 评分、Barthel指数及治疗24 h出血率比较

讨 论

随着人口老龄化的发展,脑梗死发病率逐年升高,目前为我国致死率、致残率第一的疾病,而且其复发率较高,为家庭和社会带来了巨大负担,降低脑梗死致死率、致残率、复发率成为临床首要目标[7]。目前抗血小板治疗是脑梗死的基本治疗策略[8]。现阶段常用于脑梗死的抗血小板药物为阿司匹林和氯吡格雷,2 种药物分别通过抑制血栓素A2和环氧合酶的合成来达到抗血小板聚集的目的。氯吡格雷是抑制血小板二磷酸腺苷(ADP)受体来减少ADP 介导的血小板激活和聚集,但以上两种药物作用机制未能完全覆盖所有引起血小板聚集的信号通路。急性脑梗死发病后口服药物起效相对缓慢,且部分患者存在阿司匹林、氯吡格雷抵抗现象[9]。替罗非班通过占据血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa 受体的结合位点,使其不能与黏附蛋白相结合,可取得抑制血小板聚集的效果[10]。静脉注射替罗非班5 min 即可起效,且半衰期短(1.4~1.8 h)。大约50%的患者停药4 h 后血小板聚集功能可以恢复,在防治血栓形成的同时未显著增加出血并发症。本研究结果显示,观察组使用替罗非班24 h、10 d 后的NIHSS 评分显著低于对照组,使用10 d 后的Barthel 指数显著高于对照组,治疗90 d 后的mRS 评分显著低于对照组,提示替罗非班疗效显著。本研究结果与Masayoshi O 等[11]研究结果类似,推测GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂有类似血栓溶解的作用,包括抗血小板聚集,降低凝血酶与纤维蛋白原水平,尤其对新鲜血栓作用更明显。而且本研究还发现两组出血并发症发生率无差异,提示替罗非班不仅能改善疾病预后,还不会增加出血风险,这与替罗非班在急性缺血性脑卒中的安全性试验研究结果相似[12]。

综上所述,应用替罗非班治疗急性非大动脉闭塞型脑梗死安全有效,能改善患者预后及生活质量,减轻家庭负担。但本研究存在病例相对较少、为回顾性研究、未能包含大动脉闭塞型脑梗死等因素,有一定的局限性,未来还需开展大样本、多中心的前瞻性随机对照临床研究来证实其有效性及安全性。