新工科背景下能源动力类专业课程思政建设的三重逻辑

2022-09-28饶政华王洪才张建智

饶政华,王洪才,陈 卓,张建智

(中南大学 能源科学与工程学院,长沙 410083)

能源是人类文明进步的基础和动力,攸关国计民生、国家安全与人类生存发展。随着新能源发展与传统能源技术升级,能源清洁转换与利用等领域催生了许多新产业和新业态,使得能源动力类专业具有典型的新工科特征。为满足国家战略发展的新需求,落实立德树人的根本任务,推进课程思政与新工科建设的统筹协调,是高校思政教育既守正又创新的体现。专业课程是思政教育的重要载体,应以培养德才兼备的新时代高素质创新人才为目标,根植马克思主义基本观点,坚守价值引领,创新教学内容与教学方法。新工科人才培养则要求适应科技革命和产业变革的新形势,强调基础理论和专业知识、终生学习能力与实践能力、创造性思维、创新人格及良好的协作精神的培养。课程思政与新工科建设看似不关联,实则内在逻辑具有一致性,两者同向同行、协同增效。然而,能源动力类专业课程体系复杂,课程思政与新工科融合的效果不显著,仍存在思政价值导向不清晰、课程思政切入点选取不当和因思政而思政等问题。本文系统阐述了在新工科背景下能源动力类专业课程思政建设的价值、挖掘和实践三重逻辑。

一、能源动力类专业课程思政建设的价值逻辑

结合新工科人才培养需要,在课程教学中把马克思主义立场观点方法的教育与科学精神的培养结合起来,强化学生工程伦理教育,培养学生的家国情怀及对人类命运共同体的思考能力,激发学生科技报国的使命担当。能源动力类专业课程思政实践具有重要的社会价值、学科价值和人才培养价值。

(一)社会价值

大学生对课程知识的掌握程度,决定了他们从事专门工作的水平能力。专业课程思政教学要从国家战略及时代责任的高度出发,传播新时代中国特色社会主义思想中关于对应专业问题的重要论述,将价值引领和知识技能传授相融合,培养大学生的家国情怀和时代使命感。能源是我国经济和社会可持续发展的重要物质基础,经济的持续发展带动了能源需求的快速增长。然而,我国经济发展所依赖的能源资源储量、生产能力和保障程度都面临日益严峻的形势。同时,长期以来以化石能源特别是煤炭为主的能源消费结构,造成二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放等严重的大气污染问题。解决这些问题已成为能源动力类大学生的重要使命。在培养学生解决能源发展现实问题能力的同时,应激发他们投身社会建设、担当民族复兴大任的热情,为适应能源新技术、新经济的发展做好人才储备。

(二)学科价值

与人文学科相比,能源动力类专业教学往往更加注重学生知识和技能的提升,学科发展中没有充分体现立德树人目标。在传统的工科思维模式引导下,秉承“以学科知识系统”为中心的发展理念,评价体系以数据为本,强调学生的考试成绩、竞赛获奖和论文数量等量化指标,关注就业率、升学率和毕业率等各项指标的完成。于是造成思政教育与德育工作流于形式,学生普遍存在自我意识强、唯分数论及缺乏专业认同和学科精神底蕴等现象。能源动力类专业课程思政可以将学科蕴含的追求真理、实干创新的科学精神进行发掘和运用,将思想政治元素融入学科建设,从而丰富学科精神底蕴,将为学科发展提供强大的精神推力。

(三)人才培养价值

工学类专业课程思政要求“价值塑造、能力培养和知识传授”三位一体的教学目标,新工科教育要求注重加强学生的价值观教育。然而,能源动力类专业课程教学往往对学生思想、道德和素质等教育内容不够重视,对新工科教育所要求的职业素养、创新创业精神、自主学习和终身学习意识等培养不足。课程思政建设可以在全面提高大学生明辨是非能力的同时,培养科学研究创新能力和就业能力,鼓励大学生从外界之事、物中去学,提高学生的判断力、选择力和创造力。同时遵循大学生的思想规律和行为规律,低年级大学生偏重知识与技能的培养,高年级大学生偏重能源工程实践能力和职业道德的培养,分层次教学以提升人才培养效果。

二、能源动力类专业课程思政元素的挖掘逻辑

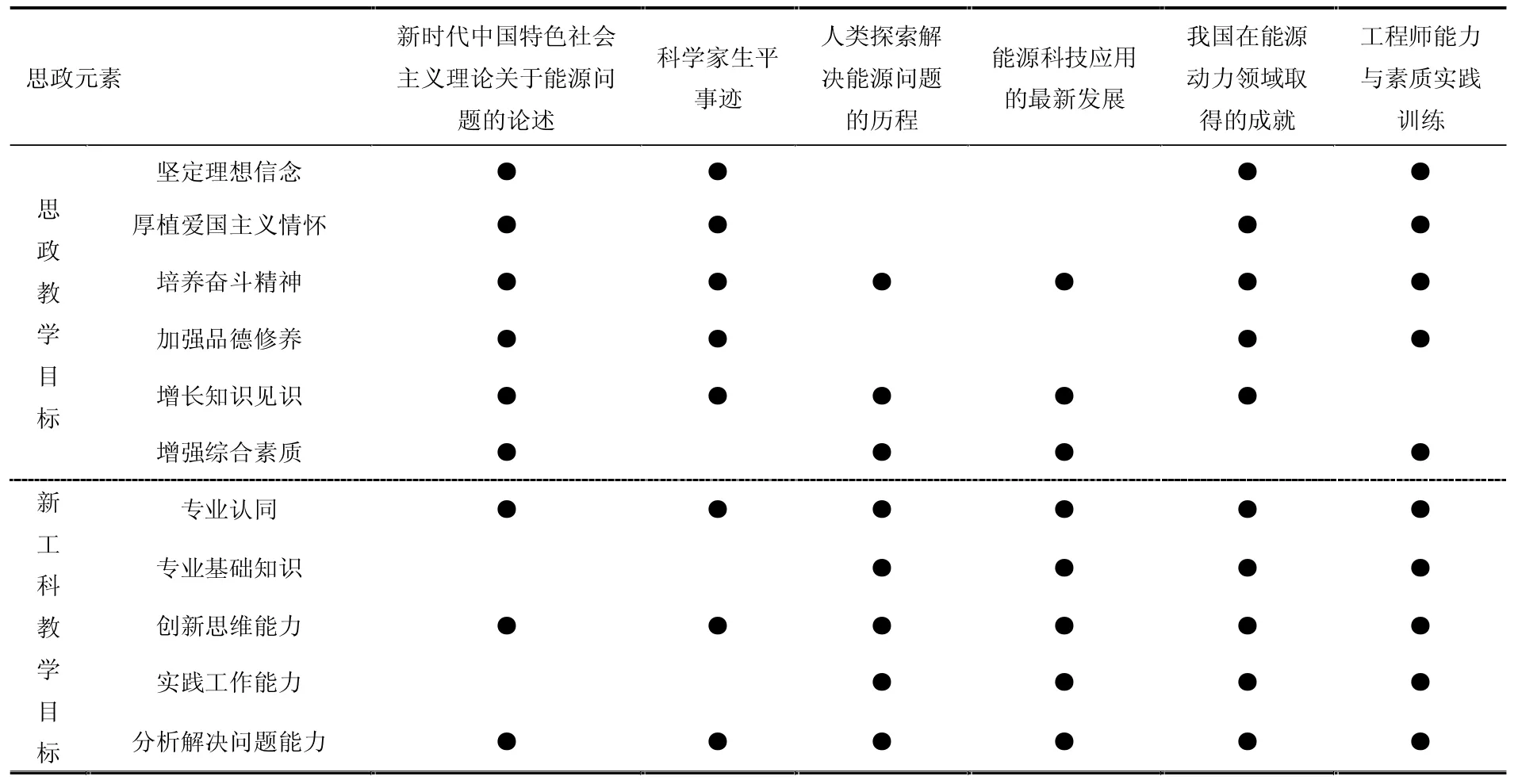

课程思政元素的挖掘要着眼“坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、培养奋斗精神、加强品德修养、增长知识见识和增强综合素质”六个培养目标。表1 给出了能源动力类专业思政元素与教学目标的矩阵关系。结合新工科育人目标,从能源问题产生和应对途径、学科起源和发展历程、工程实践和优秀事迹中提炼思政素材,实现润物无声的协同育人效果。

表1 能源动力类专业课程思政元素与教学目标矩阵关系

(一)从专业问题产生和应对途径中提炼素材

能源事关国家安全,党的十八大以来,习近平总书记围绕能源改革发展,提出一系列新理念新思想新战略,集中体现为“四个革命、一个合作”,即推动能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命和能源体制革命,加强全方位国际合作,为我国新时代能源工作需求指明了方向。能源动力类课程思政建设应把马克思主义立场观点方法与科学精神的培养结合起来,提高学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力。在理论方面,课程教学中可引导学生学习习近平总书记能源革命重要论述、我国能源中长期发展战略等内容,使学生深刻理解我国能源发展的新形势,将道路自信、理论自信、制度自信和文化自信融入到理论教学中,增强开发利用新能源、节能减排的决心与勇气。在实践方面,引导学生调研我国能源供应与消费的基本情况,了解我国能源领域建设的伟大成就,同时增强对我国社会主义初期阶段国情的认识,开展“初心”与“使命”教育,使学生增强学好专业知识的自信和决心。

(二)从学科起源和发展历程中提炼素材

能源动力类专业学科的起源和发展历史是无数科学家研究、探索和伟大精神的集中体现。在讲解相关知识点时,可以挖掘背后的生动事例,以他们的科研经历展现奋斗精神、科研精神和创新精神,以境触人,以情感人,引导学生树立正确的科学观,注重科学伦理的教育和创新思维方法的训练。例如,由于传热学中关于黑体辐射的关系式在短波段则与实验差距很大,普朗克经过艰苦努力,终于在1900 年大胆提出了与经典连续性概念根本不同的新假说,即能量子假说。另一方面,我国老一辈科学家兢兢业业的工作态度和可歌可泣的爱国故事,不仅可以强化学生对本学科基础地位的认识,使他们了解专业基础理论的发展历程,还可以激发学生热爱科学、热爱工作和热爱祖国的热情。例如,上世纪50 年代杨世铭教授在美国获博士学位后,毅然回国投身新中国的教育事业,为我国能源动力学科的发展做出了重要贡献。

(三)从工程实践和优秀事迹中提炼素材

通过工程实践和优秀事迹,强化工程伦理教育,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。首先,充分利用专业设计的实践环节,从分析能力、创造能力和严谨作风等方面,阐释专业领域工程师应该具备怎样的素质,提高工作美感与敬业精神。其次,从高技术产业对科研需求角度出发,打破高校与企业间的空间障碍,做好人才培养的衔接问题。例如,利用能源领域的超级工程案例分析(如现代煤电、超高压电网、光热电站、新一代核电站和能源互联网等),使学生了解我国能源工程建设的最新成就与奋斗过程,培养奉献意识、精益求精的大国工匠精神。再次,利用社会热点问题的话题性,帮助学生树立正确的价值观,增强学生对社会的关注与社会责任感。例如,组织学生开展“大国崛起,需要怎样的工匠精神?”“实现碳达峰、碳中和目标要如何发力?”等主题的讨论,增强道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

三、能源动力类专业课程思政建设的实践逻辑

专业课程思政实现的关键在于教学实践,可协同新工科教育理念,在教学内容、教学模式和教学形式进行创新和优化设计。

(一)教学内容上:找准课程与思政的契合点

思政元素是课堂思政实现效果的核心因素,应结合新工科“学生中心、产出导向、持续改进”的质量理念,根据专业课程特点找准思政元素的切入点。能源动力类专业课程的思政元素应遵循以下三个契合点:(1)与专业知识相契合,即要选取学科领域内的思想政治育人资源,包括能源工程领域的国家战略、科技前沿、工程案例及精神素养等;(2)与教育对象相契合,即要按照不同阶段学生的身心发展特点及课程进度选取,包括培养正确看待问题的思维、价值观念和家国情怀;(3)与时事热点相契合,即要从大学生关心的实际问题着手,从相关领域的热点问题着手,调动学生主动参与学习的积极性。例如,我国传统文化中蕴含的和谐共生、尊重自然、敬畏自然和顺应规律等理念是增强学生对文化自信的重要思政元素,可以在润物细无声中树立学生“生态、惠民、绿色和高效”的能源文化观。

(二)教学方法上:强化隐性教育模式

课程思政应当将思想政治教育贯穿于课程体系的各个环节,深化新工科综合化、全周期和开放式的工程人才培养理念。大学生群体思维品质尚不成熟,容易把思政教育的内容窄化为政治教育,从而否定思政教育内容的丰富性、正当性和科学性。因此,应加强专业课、实验、实习、课程设计和毕业设计/论文等环节的教学设计,将思政元素植入理论和实践教学之中,自然地传递给学生。结合学生所关注的热点与现实问题来突出思政元素,在点滴事例的浸润中潜移默化地感染学生,增强课堂教学的吸引力、感染力,使思想政治教育取得实效。例如,在布置课程设计题目时,可以邀请企业导师结合实践分析工程师精神,进行情景导入式教育。在讲授新能源及节能技术知识点时,可以分析和解读能源政策法规提出的背景,通过数据分析和国际对比,展现近年来我国为解决能源问题的重大决策部署和重要成就,在潜移默化中提升对学生的价值引领。

(三)教学形式上:构建协同育人载体

要结合课程思政及新工科教育目标,采用多种教学方法自然地引入,构建指向深度学习的协同育人载体,整合配套的教学资源、建立激励机制,培养学生学习的自主性和自觉性。首先,能源动力类专业是实践性很强的专业,要善于发掘“第二课堂”(即实践教学)的优势。选取专业覆盖面广、科研承载力强和专业特色明显的实验、实习和设计项目,强化学生工程伦理意识、职业道德和职业规范,实现思政与课程的教学目标。其次,要善于应用“线上”+“线下”混合式教学载体,将思政元素信息化,构建多维互动的能源类专业课程混合式教学模式。例如,通过课堂研讨的方式开展课程思政,让学生通过查阅相关资料、整理思路并进行课堂展示;设计以项目为引导的线上“微学习”单元,针对学生感兴趣的思政话题开放线上讨论或问卷调查。这样,不仅可以提高学生自主学习的兴趣,锻炼学生的思辨和表达能力,还能通过切实的参与感来提升学生的自我认识。

四、结束语

坚持立德树人育人方向,实现课程思政与新工科建设的协同增效,是高校思想政治教育“全方位、全员、全过程育人”的实践探索。能源动力类专业具有典型新工科特征,明确课程思政建设的价值、挖掘和实践三重逻辑,将有助于完善新工科的顶层设计和评价体系,实现德才兼备的高层次“时代新人”的培养目标。课程思政实践具有重要的社会价值、学科价值和人才培养价值。结合新工科育人目标,从能源问题产生和应对途径、学科起源和发展历程及工程实践和优秀事迹中提炼思政素材,实现润物无声的协同育人效果。协同新工科教育理念,在教学实践上找准课程与思政的契合点、强化隐性教育模式并构建协同育人载体,持续改进和优化教学内容、教学模式和教学形式。