信息技术(信息科技)学科的考试命题研究:现状与趋势

2022-09-23张孟娟钟柏昌

张孟娟 钟柏昌

(华南师范大学 教育信息技术学院,广东 广州 510631)

引言

在新时代背景下我国基础教育课程改革逐步加强了以信息技术(信息科技)课程为主阵地的信息技术教育。鉴于2022年4月,教育部发布了《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》,将课程名称从信息技术修改为信息科技,本文将根据行文的方便,混用这两个术语。信息技术学科响应时代变化,不断演变发展,其考试评价体系也不断迭代完善。如何全面考查学生的能力素养,试题的命题思路及质量至关重要。近年来,有关信息技术学科的命题研究逐步丰富,但也存在一些不足,有必要进行系统分析和梳理。

为此,本文对中小学信息技术考试命题进行了全面的文献调研。在中国知网中分别使用“信息技术试题”“信息技术机考”“信息技术命题”等关键词进行检索,并将学科领域限定为信息技术学科,共获得2006—2021年间51篇论文,以三个入选标准(一是包含信息技术试题命制分析的文献,二是聚焦于中小学信息技术教育领域的文献,三是排除周刊、旬刊发表的论文或篇幅较短的低质量论文)进行筛选,最终保留了13篇有效文献。为扩大样本代表性,在关键词检索的基础上采用了滚雪球方法进行追加检索。截至2021年12月初,使用综合关键词检索和滚雪球方法,共获得有效样本24篇,时间跨度为2003年至2021年,均为信息技术学科领域较高质量的文献,具有较好的代表性。

依据以上文献,本文首先从命题取向的角度将文献进行分类;然后分别梳理了不同取向下我国信息技术学科考试命题的主要研究内容;最后分析了当前考试命题中存在的问题与不足,并提出了一些试题命制的建议。

一、我国信息技术学科考试命题研究现状分析

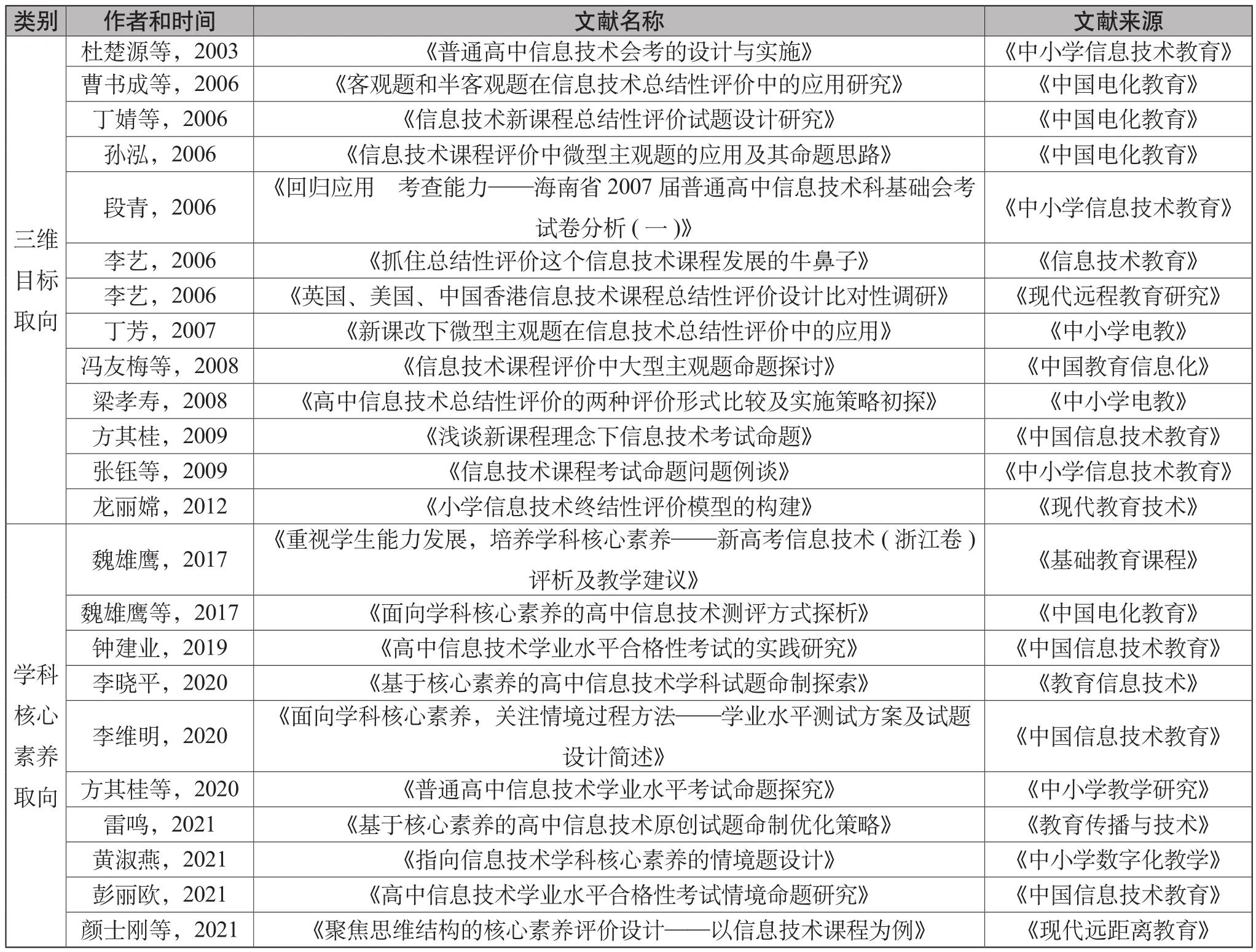

文献检索发现,当前我国信息技术学科考试主要有纸笔测试和上机测试两种形式。考试内容分基础模块(或必修模块)和选修模块(或选择性必修模块)两部分,题型主要包括选择题、判断题、综合题以及案例分析题。不同地区采取的考试形式、题型和各模块分值比重各有不同。从更为本质的差异上看,现有文献可以分为两类(见表1):一是三维目标取向的信息技术命题,二是学科核心素养取向的信息技术命题。这一分类实质反映的是2003版和2017版两个高中信息技术课程标准的差异。

表1 部分文献列表

(一)三维目标取向的信息技术命题研究

2003年,《普通高中信息技术课程标准(实验稿)》颁布,将信息技术课程的总目标定位为培养学生的信息素养,并将信息素养划分为知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度。自此,我国关于信息技术命题的研究开始转向三维目标取向,相关研究集中在命题原则、价值导向以及试题类型等方面。

1.命题原则

在教学和命题的实践探索中,研究者提出了基础性、应用性、科学性、过程化、人性化、情境化等多样化的命题原则。其中李艺教授提出的过程化、人性化以及面向三大目标的原则较具代表性[1]。

过程化原则即为了评估学生对过程方法的掌握情况,利用试题情境唤醒学生操作信息技术工具的经验,在脑海中构思工具的操作步骤,模拟解决问题的过程与方法。反映在命题要求上,需要具备两个前提:第一,学生需要具备相关的实践经验,而非机械记忆的知识;第二,答案需要学生依据需求在大脑中虚拟地构建操作程序,而不是直接依赖已有的知识经验得出[2]。

人性化原则即要以人为本,关注学生个性发展。这也是新课程所倡导的“一切为了每一位学生的发展”理念在评价层面的映射。从命题和评分的角度出发,李艺教授认为人性化体现在以下方面。(1)超越教材:一方面在教材版本多样化的背景下,评价必须体现教材的共性,不能囿于特定教材,另一方面在技术工具快速迭代的情况下,教材内容难以也没有必要囊括技术工具的最新发展,因此必要时可以选取其他有利于学生信息素养形成的材料。(2)超越工具:评价不必拘泥于特定的软件,应提炼出同类工具软件的共通之处,培养迁移能力。(3)贴近生活:情境的创设应贴近学生生活实际,且语言描述生动亲切,问题设计指向清晰、无异义。(4)判分宽松:客观题可以设置多种可选选项,主观题则对一切合乎情理的答案予以宽容判分[3]。在此基础上,丁婧等人给予了更多视角的诠释,认为可以从设计思路人性化、超量出题两方面体现人性化的原则[4]。前者指命题人可以以情境为依托,将抽象概念具象化,以使学生更容易理解;后者指将题目分为必答和选答两部分,其中必答部分考核学生必须具备的信息素养,选答部分考查个性发展。

面向三大目标原则即将三维目标作为命题的指导原则。其中,知识与技能目标关注学生需要掌握的学科基础知识和基本技能,旨在培养学生初步形成自主学习能力;过程与方法目标强调要让学生经历知识的形成和获取过程,形成问题解决的方法和思路,不仅知道“是什么”,还要能够概括出“为什么这样做”;情感态度与价值观目标强调学生在参与中发展自我,在体验中认识社会生活,形成正确的价值观和积极的人生态度。三个维度的目标相辅相成,共同构成信息技术课程的培养目标。因而在评价中不能人为地割裂三者之间的关系,尤其不能将评价重点过于偏向学生已有的知识技能,而忽略思考与解决问题的过程方法、态度与价值观[5]。

2.价值导向

在信息技术命题的研究与实践中,主要体现了兼顾三维目标、突出实践性、贴近学生的实际生活三大价值导向。

首先是从一维的知识与技能目标转向三维目标。这一变化折射出了传统信息技术课程的不足,也显露出新课程对促进学生信息素养发展和终身学习的优势。然而,在命题时知识与技能目标比较容易实现,而另外两个维度的目标却容易被忽视[6]。为了弥补这一不足,梁孝寿建议借助生动形象的语言文字以及恰当的图形图画重现或创设情境来评价过程与方法、情感态度与价值观[7]。李艺等人则从题型划分的角度,创造性地提出半客观题和微型主观题以满足评价需求[8]。龙丽嫦则从分层思想的角度,依据学生能力发展的规律构建了楼层式评价模型(Floor Mode Assessment),该模型设置了5个由浅入深的评价等级(初始级、基本级、适应级、技能级、创造级),共涵盖了知识技能、情境应用、综合素质等方面[9]。

其次是从强调记忆和复现转向突出实践性和应用性。信息技术作为一门实践性非常强的学科,其教学的重点不是让学生去记忆大量知识性、结论性的内容,而是要强调学以致用。基于此,可以从如下方面进行命题:(1)正面引导实践,要求学生运用已有知识和经验来解决实际问题,直接考查学生解决问题的能力;(2)侧面指导实践,要求学生在分析正确的问题解决方案的过程中认识到应该如何做;(3)反面教导实践,要求学生在分析错误的问题解决方案的过程中总结出一些经验教训,认识到不应该如何做[10]。

最后是从重书本知识转向贴近学生的实际生活。新课改提出要加强课程内容与学生生活以及社会发展的联系,关注学生的兴趣经验。对此,研究者们提出了不同的思路:(1)创设生活情境,选取学生熟悉的、并且尽可能真实的生活事例[11];(2)关注学科前沿,紧密结合现实中正在使用的新技术以及信息技术领域的前沿问题[12];(3)体现应用需求,根据学生已有的知识和生活经验,选择能够用一定知识解决实际问题的素材作为试题材料[13]。

3.试题类型

一般情况下学科试题可以分为客观题和主观题两大类。针对信息技术学科的特殊性,还可以按客观—主观维度,将试题细化为客观题、半客观题、微型主观题和主观题四类[14]。

客观题指客观存在、答案唯一且不因人而异的一种题型[15]。这类题型通常考查学生对基础知识的掌握情况,记忆性知识较多。但在编制过程中往往容易局限于书本知识,较难考查学生发现问题、解决问题以及创造性思维等高阶能力[16]。而新课改着重指出“改变过于强调接受学习、死记硬背、机械训练的现状”,注重对知识学习与获取过程的感悟,因此半客观题作为一种更加灵活、开放的题型就有了存在的必要。

半客观题是答案客观、非唯一,且兼具客观题和主观题特征的一种题型[17]。以知识点确定的答案数量为依据,可以将这类题型分为两类:一是知识点对应的答案客观但数量并不唯一的试题,比如工具软件中某种特定功能的实现可以包括多种操作方式;二是知识点范围较广或是偏向主观性的答案,通过适当的改造可以确定[18]。据此,杜楚源等人提出模糊工具和个性化的观点[19]。前者指受工具更新迭代和软件共性等因素的影响,应根据模糊特定工具的作用,有意识地培养学生知识迁移、举一反三的能力,这与前述超越工具的命题原则是一致的。后者指题目设计应关注学生的个人特质和学习习惯,以学生能否灵活运用工具解决问题为目的。除上述命题思路外,还应注意联系学生生活实际、覆盖课程重要内容、测试内容过程化、关注学科发展等原则[20]。

主观题是指篇幅较大、主观性强且需要耗费较长时间作答的一种题型,可分为作品题和综合应用题[21]。其最为显著的特点是开放性和综合性,具体体现为题目的答案没有明确清晰的界定,且能够将多个冲突置于同一生活情境下,进而观察学生在寻求问题解决方案过程中复杂的思维过程[22]。然而主观题命制容易出现试题设计过于抽象空泛导致学生不易入手[23]、参考答案设置不够详实导致教师判分主观性较强等问题。基于此,冯友梅等人提出以下三点。(1)题目要求明确具体:问题的表述应详细明了,针对需要经历多个阶段才能完成的任务,要让学生明确各阶段性任务的具体要求。(2)大型题目小型化、客观化:以题目的能力要求或所需的思维过程为依据,将主观题拆分成多个结合起来可以达到原考核目的的小题或者客观题。(3)评分标准科学规范:针对不同作答情况明确规定所得分数,尽量避免主观判分[24]。

较之客观题对思维开创性训练不足及主观题耗时长、题量不宜过多且覆盖面较窄的限制,微型主观题的出现提供了一个新的思路。它不仅能克服传统主观题作答时间长、评价覆盖面小等问题,还可以带来更理想的评价效果[25]。微型主观题是形式灵活多样、用简短话语即可作答的一种主观题。因其开放、个性、多样的特征,在知识结构上通常涵盖主观性较强的内容,多用于评价知识迁移应用能力及情感态度与价值观[26]。因而从学生的生活经验出发,寻找富有生活化和个性化的、且能够体现学生信息素养的情境,也成为微型主观题命题的原则[27]。此外,考虑到知识点覆盖面不足对考生能力评价不全面的问题,李艺教授基于中国香港会考的命题,建议依托信息技术的实际应用情境,以此为中心题干发散问题,形成一个类似于网状的聚类结构,设置系列不同类型的题目,从而实现对核心知识与能力的一体化评价[28]。

长期以来,在课程评价方面一直是形式单一、功能单一,只重分数而忽视能力形成和情意发展。从整体来看,上述命题原则、价值导向以及不同题型的命题思路比较全面地考虑了对学生知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等多维度的考查,注重综合素质的培养与提升,有利于扭转课程评价过分强调甄别与选拔的惯习,这与新课改理念是相契合的。

(二)学科核心素养取向的信息技术命题

2020年,教育部颁布《普通高中信息技术课程标准(2017年版2020年修订)》,凝练了包含信息意识、计算思维、数字化学习与创新和信息社会责任的学科核心素养。自此,学科核心素养取向的命题备受重视,相关研究数量逐渐增多,除过往的命题原则和试题类型得到坚持以外,在价值导向和试题情境方面有较大变化。

1.价值导向

学科思维作为在复杂真实情境中调用学科知识经验的能力,正逐渐成为核心素养教育视角下关注的焦点。李艺、钟柏昌等人依据人由外在到内在的认知过程,设计了包含“双基”“问题解决”“学科思维”的核心素养三层架构。其中“学科思维”层是塑造学生形成科学的世界观与正确的方法论的关键所在,为学生终身发展奠定基础[29]。故学科思维对于学生发展的重要性不言而喻,也有诸多研究者将其作为试题命制的重要导向。例如,魏雄鹰提出命题理应随课程性质的转变,强化对学科思维能力的考核[30]。同样,李晓平也认为试题命制要以学科核心素养为引领,将素养实现方式与问题解决过程相融合,注重通过学生解决问题的过程衡量其设计、创造能力和学科思维品质[31]。颜士刚等人依据前述核心素养三层架构,结合SOLO分类理论,构建了一个依据“学科知识、问题解决、学科思维”逐级上升的三层评价模型,并据此设计了评价目标双向细目表对试题进行编码,力图实现知识结构与思维结构的统一[32]。

2.试题情境

不同于知识与技能,学科核心素养作为一种综合性品质无法通过死记硬背、重复练习而获取,而真实、合理的问题情境可以为评价学生的探究能力、价值建构与知识理解提供重要抓手[33]。因此情境便成为学科素养培养和考查的重要载体。

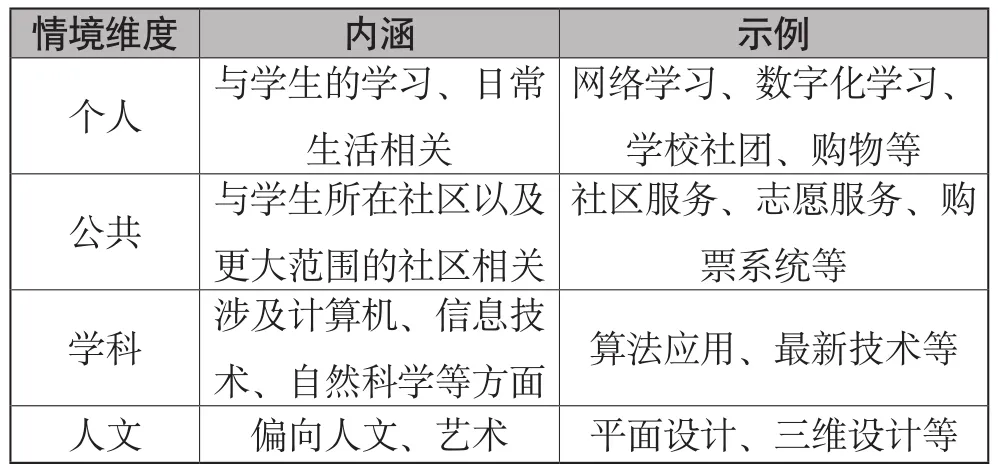

关于情境的分类,雷鸣总结了信息技术学科情境应具备的三个特征:(1)情境中所提到的事例在生活中是可能或真实存在的;(2)在真实生活中可以找到基于该情境的问题;(3)问题描述提供的信息或线索能够促进问题的解决[34],进而归纳了个人、公共、学科、人文四个维度的学科情境,见表2。

表2 信息技术学科情境分类[35]

针对不同题型的情境题,国内一些研究者进行了论述,牵涉不同角度。例如,黄淑燕从考查的能力要求出发,将情境题划分为现象分析题、方案设计题、操作应用题和实验题,不同类型的题目考查的重点不同,如方案设计题着重考核学生知识技能的综合应用能力,而操作应用题着重考查学生借助数字化工具解决问题的实操能力[36]。基于情境的复杂层次,彭丽欧将情境题分为基础、综合、应用和创新四大层面,在此之上又将题目细分为知识选择题、单项分析题等八种类型[37]。依据学科知识、思维能力和情境的不同,每一类型的试题编制策略也各有侧重。

此外,也有研究者从开放性试题与情境结合的角度研究题目设计。例如,李晓平表示应充分利用开放性试题在情境创设、问题结构、方案解决和测量评价等方面的独特优势,特别注意开放性试题命制的科学性、发展性、情境性和过程性,进而实现对核心素养和高阶思维的准确测量[38]。李维明则在分析三个不同种类(简单识记、引入情境、引入情境与开放问题)题目设计的基础上,强调适当地将情境与开放式问题结合,有利于调动学生的探究热情,考核学生借助数字化工具解决问题的思维过程[39]。同样,钟建业也表示要拓宽思路,可以设计包括日常学习和校园生活、计算机及自然科学等具备一定的开放性和复杂性的问题情境[40]。总之,有关情境题的设计都以落实评价目标和引导学生整体发展为目的,着力实现核心素养、情境和知识的高度统一[41]。

整体而言,学科核心素养取向下的信息技术学科命题呈现如下特点。一是以知识为本,全面考查学科基础。试题串联学科大概念,紧扣课标和学业质量标准,循序渐进地考查学科知识体系。二是以素养为引领,多层次考查学科思维能力。试题以学科核心素养为引领,注重学科或跨学科知识技能的整合,关注学生思维发展。三是以生活为源,聚焦问题解决能力。试题情境或直接来自生活中的实际问题,或是实际问题的简化和抽象,关注学生解决真实的生活问题和专业领域所需的分析和处理问题的能力。然而,就目前我国命题现状来看,核心素养取向下的信息技术考试命题探索还处于初级阶段,大部分研究仍停留在经验层面,缺少理论支撑和实证研究。

二、总结与展望

综上所述,随着高中信息技术课程标准的修订,我国信息技术命题实现了从注重三维目标向注重学科核心素养的过渡。通过比较两种不同取向的命题,发现其中既有共同点,又有一些差异。其一,从命题价值导向上看,两者都关注学生的全面发展。不同的是,前者关注信息技术的基础性、综合性和人文性,主张利用信息技术为学生的全面发展营造良好的信息环境,构建健康的信息文化;后者注重提升学生的创新能力以及信息社会价值观,不仅注重学生的全面发展,更重视个性化发展。其二,从课程目标上看,两者都主张培养和提升学生的信息素养。有所区别的是,三维目标取向下的命题关注知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的有机联系,注重概念原理、技术工具的理解和应用能力;而核心素养取向下的命题重视全面的、数字化的学习,注重测试学生多元理解能力以及综合处理学科问题的能力,评价主要围绕信息素养、计算思维、数字化学习与创新、信息社会责任进行。相比而言后者更加全面,也更能够培养学生适应未来数字化时代挑战的能力。

总体来说,我国信息技术命题理念正趋于完善,但还存在着诸多不足:

第一,考试环境缺陷造成的功能异化、情境虚化等问题。上机测试对考试系统的依赖性较大,硬件设备的数量、服务器系统的稳定性等因素限制了所有学生考试的同步性,影响考试的公平性。加之系统本身的问题也会导致命题滞后于评价目标的情况屡屡发生。如在操作题的考查中,考试系统大多采用模拟或较老版本的软件进行答题,使得部分学生因需要适应测试环境而浪费考试时间,影响测评结果。另外,考试环境的不完善也制约了情境的设计,纸笔测试受卷面限制,描述的情境篇幅不宜过长;而上机测试虽有广阔的情境模拟空间,但机考系统受智能化、人性化等方面的一些限制,部分题目的模拟情境较为简陋,容易产生情境虚假、空泛等问题。

第二,对学科核心素养理解不深造成的命题片面化、表面化等问题。长时间受“工具论”观念的影响,部分命题人员没有深入理解学科核心素养,导致试题命制和学科核心素养各级水平要求之间出现了偏差。如在某省2019年6月的学考题目中,从考核维度来看,选择题以考查基础知识的中低难度题目居多,其余题型中对过程性的思维能力考核相对不足,无法较好地从学生的能力、情意以及品质发展等方面综合评价学生的素养水平[42]。此外,高质量的情境强调问题的逻辑性和层次性,可以带动学生的思维探究与发展。然而现有的许多试题设计往往只是披上了一个情境的外衣,在情境素材的选择上缺乏经典的、真实的、开放的和劣构的问题情境,实际考查的仍是对特定工具的操作,而非学生在解决问题过程中所表现出的素养。

第三,命题思路更新不及时造成的命题形式化、单一化等问题。分析各地区近年来的试题,不难发现考试所用工具与试题内容不够贴近学生实际,部分操作题的设计缺乏软件整合的思想,人为地割裂了软件之间的关系。而在现实生活中基于作品生成的需求,一般会涉及多个软件的综合使用。从这个意义上说,这也引发了命题形式化的风险。此外,计算思维作为信息技术课程中最能体现学科核心素养的内容[43],在命题中却缺少全面的评价思路。算法与程序设计技能是计算思维测量的主要维度,但计算思维测量不应局限于此,其蕴藏于互动媒体编程过程中的问题分析与解决能力、系统设计思维、个性塑造和价值观[44],以及对象思维与过程思维、抽象思维与可视化思维、工程思维和自动化思维等思维品质的发展[45]都应纳入考查范围之中。而现实中大多数题目惯于遵循程序算法的形式考查,学生只要掌握一定的出题套路便可作答,也不可避免地造成了学生解决问题的方法单一化。

针对存在的不足,后续考试命题可以从多个方向进行完善:

第一,优化考试环境,统筹不同测试方式。在考试环境的搭建上,进一步优化考试程序、题库建设、硬件设备以及反馈、评分系统,做到科学公平,针对不同题目应提供相应的作答线索和提示,避免因系统环境适应问题浪费时间,进而为充分考查学生真实的学习水平做好准备[46]。在测评方式上,选择与测评内容相适应的测评方式,充分发挥纸笔测试易于组织及便于描述较短篇幅的情境[47]、上机测试综合运用多种媒体手段表述问题及考查实操能力这两种测评方式对于情境和问题设定的优势。基于解决问题的过程和结果所体现的核心概念理解、思维水平和实践水平,设置个人、公共、学科、人文等不同类型的情境题,以情境问题与情境活动评价学生对核心概念的理解和素养水平。

第二,坚持素养立意,依据课标设计试题。命制试题时要围绕核心素养的各级水平展开,将学科核心素养水平表现、相关模块内容要求、学业要求和学业质量标准等有机结合。其中学业质量标准是对学生学业成就表现的具体刻画,每级水平描述了学生在不同复杂程度的问题情境中解决问题的关键特征,故考试命题应将学业质量标准作为重要依据,根据相关要求梳理命题思路与方法[48],保证命题框架、试题情境、任务难度等体现学业质量标准的要求。在题型选择与能力考查上,融入人性化、过程化的因素,灵活使用选择、填空、判断、简答等多种题型,做到知识、与之相关的外在行为表现和知识形成的内部思维结构的有机统一[49]。

第三,聚焦生活实际,创新试卷命题思路。对于题目材料和工具的选择,精选能反映信息技术最新发展趋势的内容,培养学生对信息技术发展的适应能力。对于计算思维水平的评价,可以综合知识、情境、开放式任务多层次考查。情境作为支撑不同知识探究方式的重要基石,突出了发展性和形成性[50]。命题人员在命题过程中要注重情境创设,既要从实际角度出发选择符合学生的生活情境,又要考虑到情境的结构层次和逻辑关系,从而考查学生界定问题、抽象特征、形成与迁移问题解决方案的思维能力。半开放式任务和开放式任务相比封闭任务而言,有利于评估更多的计算思维维度。综合题可以以项目实施为依托,基于半成品策略,合理设置任务难度,采用半开放任务、纠错任务和功能拓展任务考查学生解决问题的能力[51]。

第四,关注计算思维,加强自动化评价工具研究。国外学者基于诊断性、形成性迭代、总结性工具等计算思维评价工具,先后对计算思维评价进行了诸多理性探索[52]。相较之下,我国缺乏本土化的、可操作的评价工具探索,对计算思维评价的研究相对薄弱。计算思维作为一个抽象复杂的综合概念,难以通过单一的方式在兼顾其整体性与细节性的同时进行全面评测,未来面向计算思维的不同侧面设计针对性的评价工具将是一种可取的研究路径。此外,信息技术(信息科技)课程的学科大概念是承载包括计算思维在内的学科思维的关键载体,一些基于学科大概念的教学实践[53]启示我们,如何基于学科大概念开展高阶思维能力评价将成为未来研究的一个重要方向。故此,开发出适合我国中小学教育的、行之有效的多元化计算思维评价工具,仍需要不懈地探索。