新疆G30公路芨东互通至乌拉泊段路面养护方案研究

2022-09-21张璟

张 璟

(1.新疆交通科学研究院,新疆 乌鲁木齐 830000;2.干旱荒漠区公路工程技术交通行业重点实验室,新疆 乌鲁木齐 830000)

1 工程概况

1.1 建设养护历史

G30线芨东互通至乌拉泊段于1998年建成通车,高速公路标准,设计速度120 km/h,路基宽26 m,路面宽21.5 m;设计累计当量轴次为1 200万次,容许弯沉为0.359 mm,路面结构为4 cm厚中粒式沥青混凝土+5 cm厚粗粒式沥青混凝土+6 cm厚沥青碎石+20 cm厚4%~5%水泥稳定砂砾+24~42 cm厚天然砂砾。本路段自通车以来,于2010年~2014年期间,分批次分段落对上面层进行了罩面养护工程。但是经过二十多年的运营,路面病害加剧,严重影响既有道路的服务品质,急需对其进行养护。

1.2 交通组成特点及对项目的影响

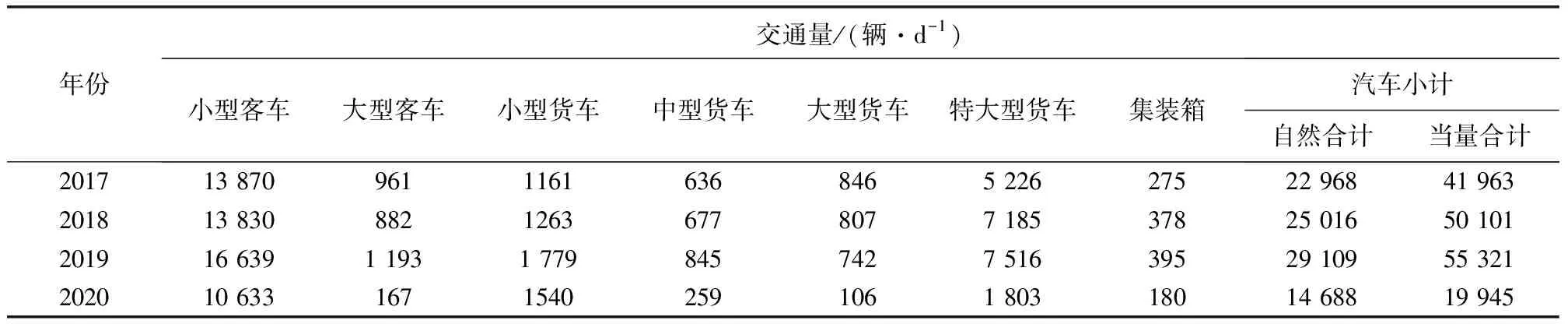

从管养单位收集到了2017~2019年本路段内芨南交调站观测数据,并对比了吐鲁番方向临近的柴窝堡交调站观测数据,根据这些数据对该路段进行了交通量分析。

(1)本路段作为进出乌鲁木齐的重要通道,2020年交通量仍然较大,但总体交通量较2019年之前下降较多,年均日交通量从2019年的29 109辆下降至2020年的14 688辆,减少了49.5%。2019年特大货车以上占比27%,小型客车占比57%,2020年新线开通后小型客车所占比例为72.4%,特大货比例为13.5%。

(2)与相邻的柴窝堡交调站数据进行对比,两段路交通量主要差别在柴窝堡到芨东互通段的小型客车和特大型货车均比本段有较大幅度增加,在两个交调站之间有3座互通立交,分别为柴窝堡互通、芨东互通、芨南互通,增加的交通量主要由此产生。但芨南立交、柴窝堡立交均已经封闭不通车,交通量下降明显。

(3)在2020年之前,本路段主要承担着北疆区域进出疆和南北疆交通联络,是进出首府的重要通道,随着2020年9月底G30新线六车道的通车,南侧双向六车道主要承担过境和西北侧城区的交通量,重载交通将有所分流;本段主要承担从南侧进乌的快速通道功能,交通组成多以小客车为主,大型载重车辆将不多。2020年12月份收集的交通量数据,具有一定的代表性,与现有交通路网是基本符合的见表1。

表1 芨南交调站交通量统计表

2 路面技术状况检测与评价

根据现场调查,本段路面整体稳定性较好,但路面破损严重,主要病害为块裂、龟裂、纵横向裂缝等,裂缝最大横缝宽为1.5 cm,横缝间距5~8 m,纵缝主要集中在轮迹带处。上行线进乌方向破损较下行线严重,行车道较超车道严重。

2.1 公路技术状况调查与评定

(1)路面技术状况评定

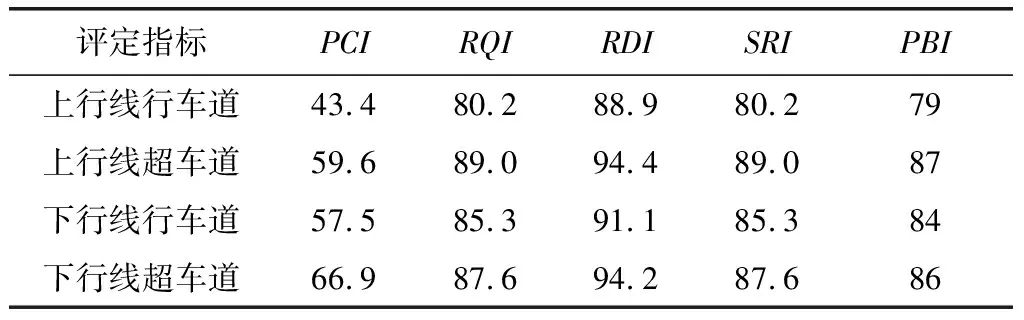

通过对公路路面损坏状况检测、路面平整度检测、路面车辙检测、路面跳车检测等,根据《公路技术状况评定标准》(JTG 5210—2018)的要求,对每公里指数、指数、指数、指数及指数进行评定,本文仅列出各车道平均指数见表2。

由检测数据可知,本段的上行行车道和超车道评定为“差”,下行超车道评定为“次”,下行行车道评定等为“差”。上、下行车道的超车道路面破损指数均比行车道较好,下行线路面破损指数优于上行线。经调查,主要原因是上行车辆多为满载车辆,而下行车辆空载率较高。路面行驶质量指数、路面抗滑性能指数均为“良”。路面车辙深度指数除上行线行车道评定为“良”,其余车道均为“优”。路面跳车指数除上行线行车道评定为“中”,其余车道均为“良”。

表2 路面评定指标统计表

(2)路面结构强度评价

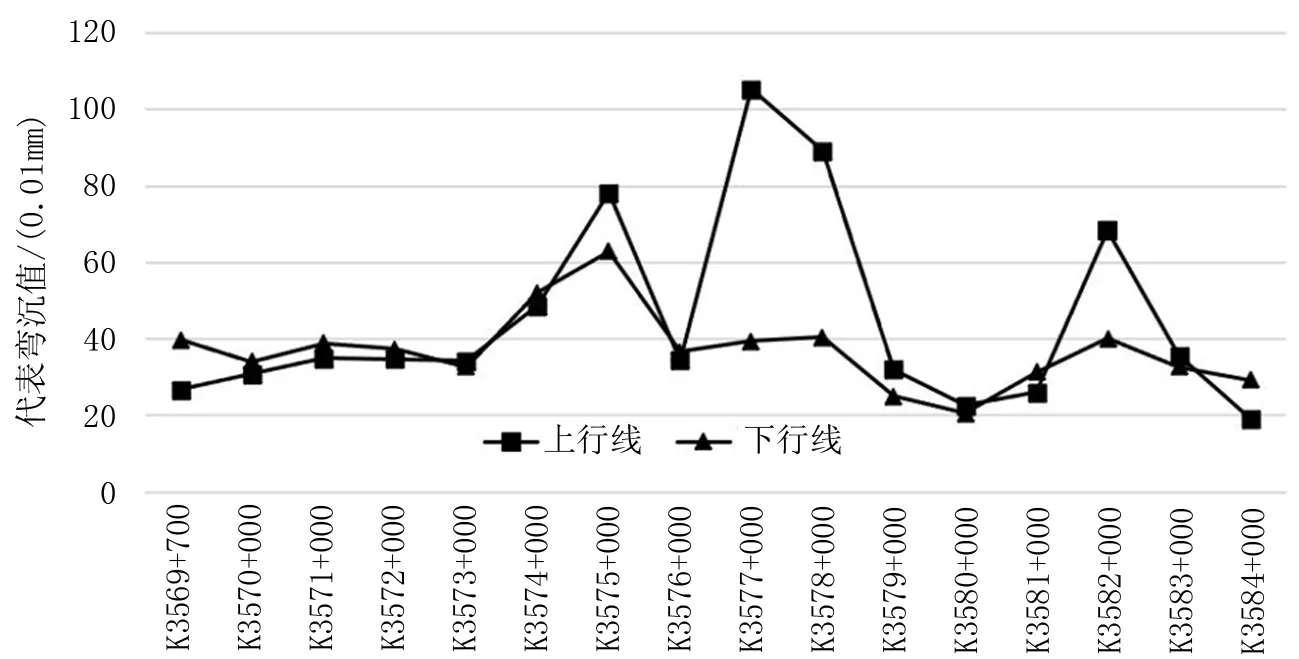

本次对弯沉数值检测时间为2021年4月,气温条件符合检测要求,根据《公路技术状况评定标准》(JTG 5210—2018),计算路面结构强度指数如图1所示。

图1 PSSI指数折线图

由检测结果可知,既有道路路面实测弯沉值在40以下的占比为72.5%。路面结构强度指数基本为“优”和“良”,所占比例为76%。下行线路面结构强度指数比上行线整体较好。路面结构强度较低路段多分布在收费站、立交前后,交通量大、车辆频繁加减速对路面强度衰减起到了加速作用。

2.2 专项数据检测与分析

(1)钻芯调查及分析

为了进一步直观地了解路面使用现状,为病害成因分析提供参考依据,对路面裂缝、龟网裂等病害路段及无病害路段的路面进行钻心取样。

由检测结果可知:①本项目沥青面层厚度均达到设计值15 cm,且大部分路段后期经过加铺罩面,沥青面层厚度达20~25 cm;基层厚度基本达到设计厚度,基层厚约为20 cm。②轻度纵、横缝主要发生在上面层,重度纵、横缝处面层与基层多为贯通缝,裂缝多为上宽下窄;③轻、中龟裂、块裂处裂缝主要发生在上面层,部分延伸至中面层;④重度龟裂处面层裂缝多为贯通缝,基层表面松散;⑤无病害处基层均基本完好,基层与面层粘结较好。

(2)芯样室内试验分析

将路面取出芯样进行室内试验分析,情况如下:①基层水稳无侧限抗压强度在6.5~8.8 MPa范围,强度普遍偏高,表明基层整体强度较好。②面层油石比均在3.7%~4.8%之间,平均值为4.16%,表明沥青混合料中沥青含量损失不大;筛分结果表明,沥青面层矿料级配基本满足规范要求,混合料整体级配良好。③面层劈裂强度在0.841~1.117 MPa之间,均低于1.2 MPa,强度偏低。④面层回收沥青针入度在39~42(0.1 mm)之间,软化点为54.3 ℃,延度为7~9 cm,面层沥青均存在严重老化,沥青低温抗裂性能不足。

3 路面设计

3.1 设计原则

(1)结合现有路面损坏特点、技术状况和改造后的设计使用年限、交通特性等因素进行,按“充分利用、合理补强、根治隐患”的原则,综合确定方案。

(2)以气候特点及交通组成为依据,分析温度及重载交通对路面性能的影响,提高路面高温稳定性、低温抗裂性、抗滑性能及冻融环境下的水稳定性。

(3)以结构设计为核心,结合当地筑路材料情况,选择安全可靠、经济合理、技术先进和施工方便的路面结构方案,最大限度利用路面废旧材料,使新旧路面寿命协调一致。

3.2 养护类型划分

(1)养护类型划分依据

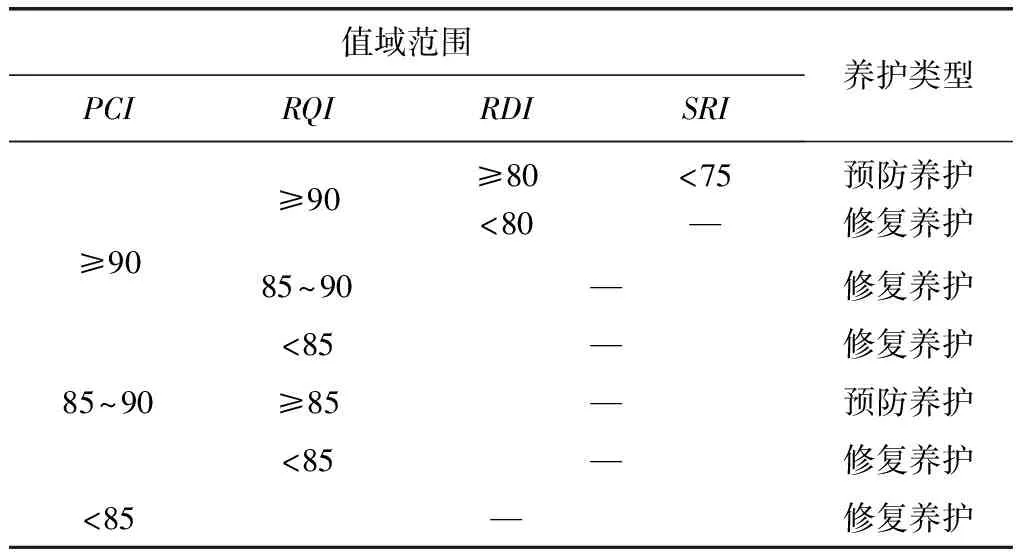

沥青路面养护质量的评定分为优、良、中、次、差5个等级,根据《公路沥青路面养护设计规范》(JTG 5421—2018)中的规定,对评价单元养护类型划分如下。

本项目评分值均小于85,评价单元养护类型划分办法,养护类型划为修复养护。

(2)养护对策的选择

根据调查情况,本项目路面行驶质量指数及车辙指数评分以“优”和“良”为主,行车道路面破损指数评分以“次”和“差”为主,沥青路面破损严重但行驶质量较好。根据路面钻芯取样结果分析,轻度裂缝类病害主要发生在上面层,重度裂缝、龟裂处病害发展至下面层,基层表面存在一定松散,同时受重载交通等影响,部分重度裂缝发展至基层。根据室内试验显示面层强度不足,基层强度较好,根据弯沉检测结果,评分值为优和良的段落占比为72.5%,且对比2012年弯沉检测值,弯沉衰变较小,基本可判定本项目基层整体强度较好。

表3 评价单元养护类型划分办法

根据路面修复养护类型划分及养护对策选择,面层整体发生较大面积破坏,应采用结构性修复;基层及中下面层保持完好,多数病害未贯穿表面层结构,应采用功能性修复。结合现场调查及试验情况,将本项目方案划分为功能性修复方案和结构性修复方案。划分原则:评价为中及以下的段落划分为结构性修复;评价为良的段落划分为功能性修复。最终养护对策划分如表5。

表4 路面修复养护类型划分及养护对策选择

表5 养护对策划分表

3.3 路面养护方案

(1)功能性修复方案

G30线K3583+700~K3585+000段位于乌鲁木齐绕城高速乌拉泊枢纽立交区范围,于2016年改造通车,路面病害以横缝为主,基层及中下面层保持完好,且本段位于立交区,各方向车辆在此交汇,交通量大。故推荐采用方案:直接加铺3 cm AC-10薄层罩面。

(2)结构性修复方案

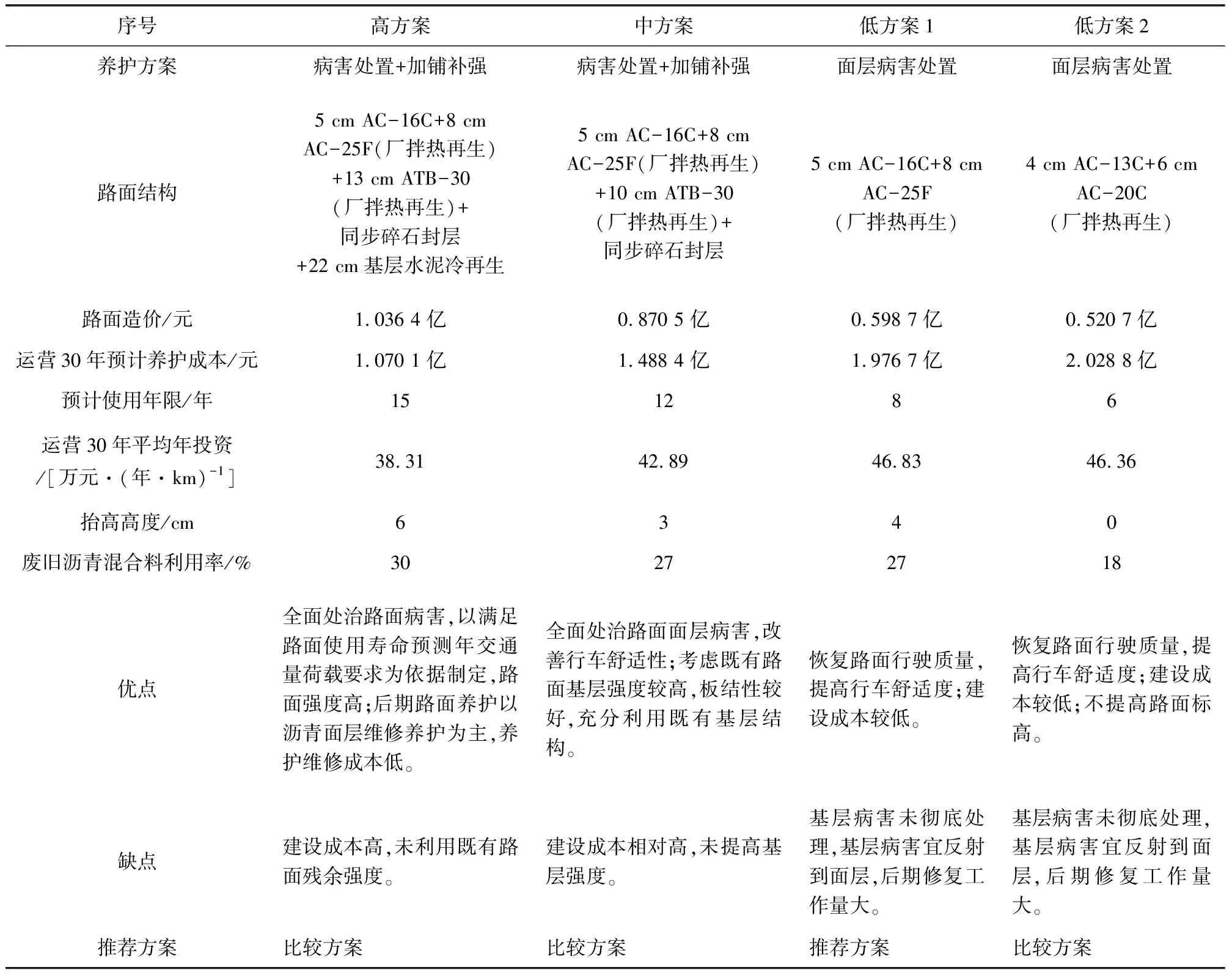

根据交通荷载等级、路面损坏状况、既有路面利用情况、建设成本情况及使用年限,本项目分别提出“高、中、低”三种沥青路面养护方案见表6。

表6 路面结构性修复方案一览表

从初期一次性总投资相对最省、使用期内道路行车舒适性和服务水平基本稳定的角度分析,在运营期间,低方案1路面服务水平和行车舒适性相对稳定,因此建议推荐低方案1。

4 结 语

通过对G30线芨东互通至乌拉泊段路面状况进行检测与评定,本段路面基层强度整体较好,面层强度不足,产生裂缝类病害的主要原因是沥青老化及超负荷碾压导致的面层疲劳破坏;同时将养护全寿命周期费用分析及废旧沥青混合料利用率作为方案比选中重要考虑因素,结合路面使用性能及破损状况,合理推荐养护方案,对疆内其他公路养护具有一定的参考价值。