父母心理攻击与小学中高年级儿童问题行为的关系:儿童愤怒和悲伤管理的中介作用*

2022-09-20邢晓沛焦梦涵肖宇苑

邢晓沛 焦梦涵 肖宇苑 胡 夏

(1 首都师范大学心理学院,儿童发展研究中心,北京市学习与认知重点实验室,北京 100048)(2 烟台市芝罘区蓁山小学,烟台 264010)

1 引言

作为父母常用的严厉管教方式之一,心理攻击(psychological aggression)是指父母通过言语或象征性的攻击行为对儿童实施心理上和情感上的拒绝(Straus & Field, 2003)。高水平的心理攻击会使儿童在情绪、行为和认知等多个领域表现出消极发展结果,如高水平焦虑抑郁、高水平的言语攻击和身体攻击、低学业成就和较差的同伴关系等(刘莉 等, 2020; Fu et al., 2019; Masarik & Conger,2017; Wang et al., 2016)。基于社会学习理论(social learning theory),儿童可以通过观察学习和模仿父母的行为而习得某些行为模式(Bandura, 1977)。当父母通过威胁、谩骂等方式成功地约束或制止儿童的不当行为后,儿童更可能将此类攻击性行为反应模式看作问题解决的有效策略,从而在同伴交往等其他情境中倾向使用相类似的策略来解决冲突。同时基于情绪安全感假设(emotional security hypothesis),父母采用拒绝、威胁、嘲笑等攻击性管教方式会破坏亲子之间的情感联结,增加儿童的情绪不安全感,进而导致儿童表现出高水平的焦虑、抑郁等内化症状(Davies & Cummings,1994)。

以往研究多将父母作为一个整体或者主要关注母亲一方的管教行为,这使得研究者无法深入探讨心理攻击对儿童影响的父母差异性。在我国养育实践中,传统的“严父”通常扮演权威者角色,是家庭规则的示范者、制定者和执行者,是教育孩子的第一责任人,而“慈母”则更多参与子女生活的照料与提供温暖。然而,随着社会的发展,父母在养育中的角色发生了变化,同时表现出两种不同的模式。一方面,有研究者指出,父母的教养角色分工逐渐由“严父慈母”转变为“过度参与的母亲和缺位的父亲”(Ma et al., 2012),即母亲同时承担了管教和温暖的双重角色,而父亲在教养中的作用相对减少;另一方面,也有研究发现,随着职场母亲日益增多,父亲逐渐回归家庭,与母亲在子女教养中分工合作,扮演着不同但互补的角色,如“严父慈母”或“严母慈父”(Shek, 2005, 2007)。在这一父母养育角色差异性的背景下,本研究拟同时关注家庭中的父母双方来比较和揭示父亲和母亲的心理攻击影响儿童内外化问题行为的特异性。

作为影响个体发展的外部环境因素,父母心理攻击除了直接导致儿童问题行为的增加之外,还会通过个体内部因素产生效应(陈京军 等,2014)。首先,自我调节技能发展的相互作用模型(the transactional model of self-regulatory skill development)指出,儿童自我调节能力的发展是一个由外部调节逐渐向内部调节发展的过程(Sameroff, 2010)。Morris 等人(2007)在其综述中也构建了家庭影响儿童情绪调节及其适应性行为的三方模型。该模型认为,儿童会观察并习得父母表现出的情绪管理策略,从而进一步影响自身的适应性行为(如问题行为)。也就是说,父母的情绪反应为儿童提供了有关情绪体验和合理表达的宝贵信息,因此,儿童在特定情境下表达情绪时可能会产生对结果的预设(Cassano et al.,2007)。根据上述理论,可以推测父母对儿童实施心理或言语攻击时在一定程度上给儿童提供了一个消极情绪(特别是愤怒情绪)管理不良的榜样,当儿童将其内化成为自身管理情绪的策略后,会在类似情景中表现出情绪以及行为失调。实证研究也为情绪管理的中介作用提供了一些证据。例如经历高控制或严厉管教的儿童难以合理地表达自己的情绪,甚至会出现过度压抑情绪或情绪失调的状态,而难以调节和控制负性情绪的主观体验和外部表达的儿童更可能出现问题行为(Folk et al., 2014; Jambon et al., 2019; Roberton et al.,2012);但如果儿童采用积极的情绪管理方式,如有效地控制负性情绪的唤起或适度地宣泄情绪,其在面对冲突、矛盾等刺激情境时更可能选择积极的问题解决策略(南晓薇, 2014)。考虑到消极和积极情绪管理与儿童不同的发展结果有关(Zeman et al., 2006),本研究拟将消极情绪管理(情绪失调、情绪抑制)和积极情绪管理(情绪应对)同时纳入到中介模型中,探讨父母心理攻击影响儿童内化与外化问题行为的独特情绪管理机制。同时,与父亲相比,母亲对儿童实施的攻击性管教更可能由其强烈的负面情绪所导致(Chang et al., 2003)。这一行为不仅会将负面情绪传递给儿童,还给儿童树立了情绪调节不良的学习榜样,本研究推测,与父亲相比,母亲心理攻击对儿童问题行为的影响更可能经由情绪路径来实现。

随着对情绪研究的深入,研究的关注点开始从整体的情绪管理转移到某一具体或特定情绪的管理上(Kim & Deater-Deckard, 2011; Razza et al.,2012)。许多研究者提出不同的负面情绪与内化和外化问题行为的关系存在特异性(Eisenberg et al.,2005; Keltner et al., 1995)。如愤怒情绪通常被视为攻击行为等外化问题的预测因素,悲伤情绪被视为内化问题的预测因素(Folk et al., 2014; Jambon et al., 2019; Lemery et al., 2002)。但有几项研究结果发现愤怒与内化问题之间也存在联系(Kim &Deater-Deckard, 2011; Liu et al., 2018; Razza et al.,2012),即高愤怒的儿童更有可能受到同龄人的拒绝和伤害,这可能会进一步增加其焦虑、抑郁等内化症状。同时一些研究发现,悲伤情绪较多的儿童会表现出更高水平的外化问题(Eisenberg et al., 2005; Zeman et al., 2002)。考虑到每种情绪在社会情境中的独特功能(Campos et al., 1989),有必要更细致地对具体情绪的管理进行考察。

鉴于此,本研究拟在考察父亲、母亲心理攻击与儿童内外化问题行为关系的基础上,进一步考察儿童对愤怒、悲伤两种具体情绪的消极管理(如情绪失调和情绪抑制)和积极管理(如情绪应对)在两者关系中的作用机制。研究结果将为父母心理攻击对于儿童问题行为的情绪发生机制提供更为深层的证据,并且为从父母教养行为和儿童情绪管理的角度预防或减少儿童问题行为提供一定的启示。

2 研究方法

2.1 被试

以小学3~5 年级儿童及其父母为被试。根据父母与儿童问卷的匹配情况,获得有效被试660名(男生占比51.5%,女生占比48.5%;儿童年龄,9.48±0.86 岁;父亲年龄,38.38±4.79 岁;母亲年龄,37.03±4.35 岁)。父亲和母亲受教育水平在高中及以下者占比59.0%和57.8%,大专或本科者35.8%和38.1%,硕士及以上者5.2%和4.1%;父亲和母亲月收入在4500 元及以下者占比分别为32.2%和58.6%,4500~10000 元(含10000 元)者为46.3%和29.5%,10000~20000 元(含20000 元)者为14.8%和9.7%,20000 元以上者为6.7%和2.2%;依照陆学艺(2002)研究中的职业类型划分,22.0% 和29.9%的父亲和母亲为待业或农业劳动者,36.3%和33.6%的父亲和母亲为产业工人、商业服务业人员或个体工商户,27.0%和26.8%的父亲和母亲为办事人员或专业技术人员,10.4%和6.6%的父亲和母亲为私营企业主或经理人员,4.3%和3.1%的父亲和母亲为国家与社会管理者。

2.2 研究工具

2.2.1 父母心理攻击

采用亲子冲突解决策略量表(Parent-Child Conflict Tactics Scale, CTSPC)(Straus et al., 1998)的心理攻击分量表中文版作为研究工具(Leung et al.,2008),通过父母报告与儿童报告的方式测查最近一年内父母心理攻击情况。研究表明该量表的中文修订版具有较高的信效度,同时适用于父母自我报告和儿童报告(王美芳 等, 2015; Leung et al.,2008)。心理攻击分量表包括5个题目,采用0~7 的8 点计分。心理攻击得分由5个题目的频繁性之和计算得出,总分越高,表明实施或遭受的心理攻击行为越多。在本研究中,父亲、母亲报告心理攻击的内部一致性系数分别为0.77、0.73,儿童报告父亲、母亲心理攻击的内部一致性系数分别为0.70、0.69。最后将父亲自我报告的心理攻击和儿童报告的父亲心理攻击(r=0.22,p<0.01)进行标准化后求平均数得到父亲心理攻击得分,母亲自我报告的心理攻击和儿童报告的母亲心理攻击(r=0.21,p<0.01)进行标准化后求平均数得到母亲心理攻击得分。

2.2.2 愤怒与悲伤管理

采用儿童愤怒管理量表-父母报告版(Parent-Children Anger Management Scale, P-CAMS)以及儿童悲伤管理量表-父母报告版(Parent-Children Sadness Management Scale, P-CSMS)测量儿童愤怒和悲伤管理(Cassano et al., 2007)。愤怒和悲伤管理均包括失调、抑制、应对三个方面,共23个题目,采用1~3 的3 点计分,通过计算各分维度题目的平均分获得儿童具体情绪管理的得分,情绪失调、情绪抑制得分越高表示情绪管理能力越差,情绪应对得分越高表示情绪管理能力越好。已有研究证实该量表具有良好的信效度,适合在中国文化背景中使用(Li & Han, 2018)。本研究中,父亲、母亲报告的愤怒情绪管理内部一致性系数分别为0.67、0.63,悲伤情绪管理内部一致性系数分别为0.74、0.72。将父母报告的儿童愤怒失调、愤怒抑制、愤怒应对、悲伤失调、悲伤抑制、悲伤应对得分(rs>0.43,ps<0.01)分别进行标准化后求平均数得到各具体情绪管理策略的最终得分。

2.2.3 问题行为

采用Achenbach 儿童行为核查表父母报告版(Child Behavior Checklist, CBCL)中的攻击和违纪分量表测量儿童外化问题行为,焦虑抑郁和退缩抑郁分量表测量儿童内化问题行为(Achenbach,1991)。量表采用0~2 的3 点计分,各维度题目的平均分即儿童在各维度上的得分。得分越高,问题行为水平越高。已有研究表明该量表具有良好的信效度,适合在中国文化背景中使用(Wang &Liu, 2018)。本研究中,外化问题行为分量表的内部一致性系数分别为0.91(父亲报告)和0.89(母亲报告),内化问题行为内部一致性系数均为0.86(父亲报告和母亲报告)。将父母报告的儿童外化和内化问题行为得分(rs>0.57,ps<0.01)分别进行标准化后求平均数得到儿童外化和内化问题行为的最终得分。

2.2.4人口学信息

收集了儿童年龄、性别、父母年龄、职业、家庭月收入等相关信息。将父亲和母亲的职业、受教育程度及收入分别标准化后求平均数得到家庭社会经济地位得分(Bradley & Corwyn, 2002)。

2.3 研究程序

在得到学校、教师和家长的同意后,由经过培训的研究主试在班级统一发放问卷并让学生填写儿童问卷。父母问卷由学生带回家让父母完成填写,下一个返校日收回。采用SPSS26.0 和Mplus7.4对数据进行整理与分析。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

本研究使用父母报告的方法来收集数据,Vazire 和Mehl(2008)指出重要他人评定法具有较高的准确性,但为了避免共同方法偏差,采用Harman单因素法进行检验(周浩, 龙立荣, 2004)。对所有的测量项目进行未旋转的探索性因素分析,结果发现,析出特征值大于1 的因子共有48个,且第一个因子解释的变异量为12.08%,小于40%的临界标准,表明本研究数据不存在明显的共同方法偏差。

3.2 描述统计及相关分析

对基于各报告主体的原始数据进行描述统计分析(见表1)。父母报告对男孩实施的心理攻击显著高于女孩;愤怒管理、悲伤管理、外化和内化问题行为均不存在显著的性别差异。此外,独立样本t检验发现,父母对独生子女实施的心理攻击水平均高于非独生子女(t父亲=2.01,t母亲=2.15,ps<0.05);父母报告的独生子女的愤怒应对显著高于非独生子女(t父亲=2.21,t母亲=2.68,ps<0.05);母亲报告的非独生子女的内化问题水平显著高于独生子女(t=-2.88,p<0.01),其他变量在是否为独生子女上不存在显著差异(ts<1.86,ps>0.05)。

表1 各变量的描述统计

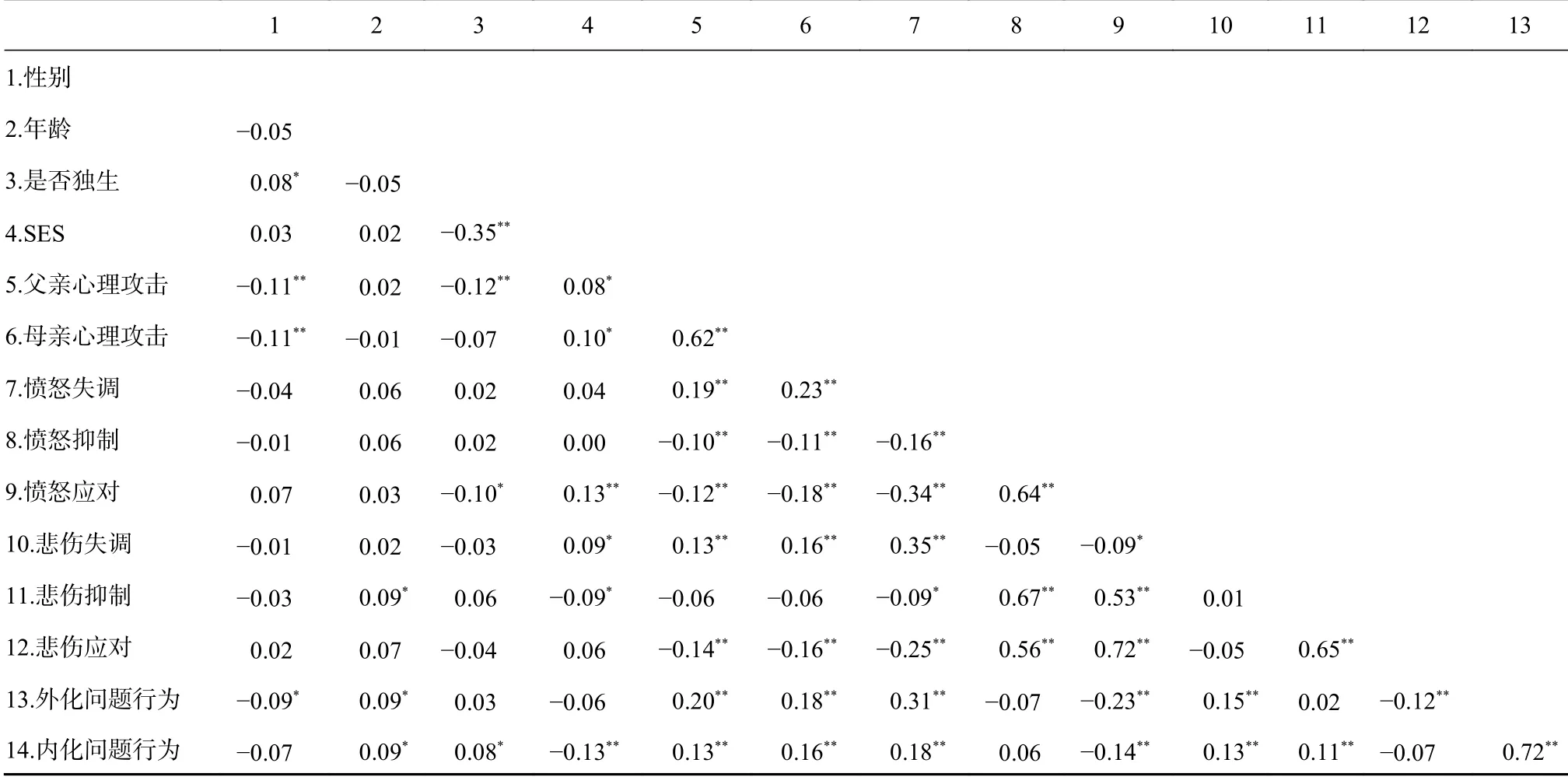

相关分析结果如表2 所示,家庭社会经济地位与父亲心理攻击、母亲心理攻击、儿童愤怒应对、悲伤失调呈显著正相关,与悲伤抑制、儿童内化问题行为显著负相关。父亲心理攻击与母亲心理攻击、儿童愤怒失调、悲伤失调、儿童内外化问题行为显著正相关,与儿童愤怒抑制、愤怒应对以及悲伤应对均呈显著负相关。母亲心理攻击与儿童愤怒失调、悲伤失调以及儿童内外化问题行为均显著正相关,与愤怒抑制,愤怒应对以及悲伤应对均呈显著负相关。儿童愤怒失调和悲伤失调与儿童内外化问题均呈显著正相关,悲伤抑制与儿童内化问题显著正相关,愤怒应对与儿童内外化问题均呈显著负相关,悲伤应对与儿童外化问题显著负相关。

表2 各主要研究变量相关分析

3.3 愤怒管理和悲伤管理的中介作用

根据温忠麟和叶宝娟(2014)提出的中介效应检验程序,使用Mplus7.4 在控制儿童性别、年龄、是否独生以及家庭社会经济地位后,以父亲和母亲的心理攻击为自变量,以儿童愤怒管理(愤怒失调、愤怒抑制、愤怒应对)和悲伤管理(悲伤失调、悲伤抑制、悲伤应对)为中介变量,以内化和外化问题行为为因变量构建整合模型。

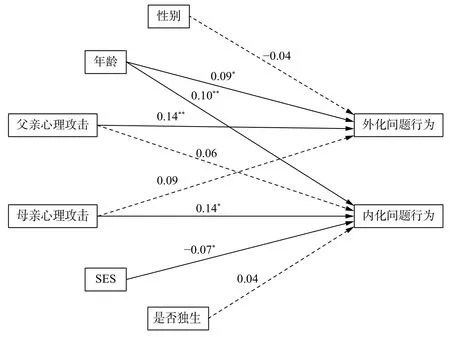

首先,构建父母心理攻击对儿童内化和外化问题行为的总效应模型。模型拟合良好,χ2(3)=7.57,p>0.05,RMSEA=0.05,CFI=0.99,TLI=0.96,SRMR=0.02。见图1。父亲心理攻击显著正向预测儿童外化问题行为(β=0.14,p<0.01),而对儿童内化问题行为的直接效应不显著(β=0.06,p>0.05),母亲心理攻击显著正向预测儿童内化问题行为(β=0.14,p<0.05),而对儿童外化问题行为的直接效应不显著(β=0.09,p=0.05)。

图1 父母心理攻击对儿童问题行为的总效应

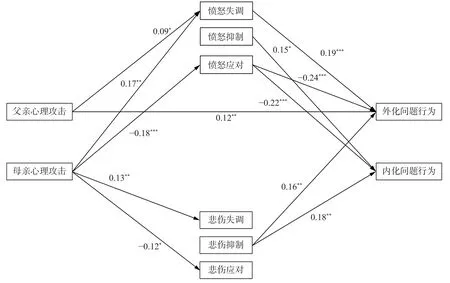

随后加入三种愤怒管理策略和三种悲伤管理策略进行中介分析,模型拟合良好,χ2(22)=27.54,p>0.01,RMSEA=0.02,CFI=1.00,TLI=0.99,SRMR=0.02。见图2,父亲心理攻击对儿童外化问题行为仍存在显著直接效应(β=0.12,p<0.01),而父亲心理攻击对内化问题行为,母亲心理攻击对儿童内外化行为的直接效应均不显著(β父亲-内化=0.06, β母亲-外化=0.02, β母亲-内化=0.09,ps>0.05)。父亲心理攻击和母亲心理攻击显著正向预测愤怒失调(β=0.09,p<0.05; β=0.17,p<0.01),愤怒失调显著正向预测儿童外化问题行为(β=0.19,p<0.001),愤怒失调在父亲心理攻击及母亲心理攻击与儿童外化问题行为关系中的中介效应显著(95%CI父亲-外化[0.003, 0.043]; 95%CI母亲-外化[0.011, 0.065]);母亲心理攻击负向预测儿童愤怒应对(β=-0.1 8,p<0.001),愤怒应对负向预测儿童内外化问题行为(β内化=-0.22, β外化=-0.24,ps<0.001),愤怒应对在母亲心理攻击与儿童内外化问题行为关系中的中介作用显著(95%CI母亲-内化[0.017, 0.074];95%CI母亲-外化[0.019, 0.079])。母亲心理攻击正向预测儿童悲伤失调(β=0.13,p<0.01),尽管悲伤失调对儿童内化问题行为的预测并不显著(β=0.08,p>0.05),但95%的置信区间表明,悲伤失调在母亲心理攻击与儿童内化问题行为关系中的中介作用显著(95%CI母亲-内化[0.001, 0.029])。

图2 情绪管理在父母心理攻击与儿童问题行为关系中的中介效应

以上结果表明,儿童愤怒失调在父亲心理攻击与儿童外化行为中起部分中介作用,中介效应占总效应比例为12.85%;儿童愤怒失调、愤怒应对在母亲心理攻击与儿童外化问题行为中起完全中介作用,中介效应占总效应的比例分别为35.16%和46.15%;儿童愤怒应对、悲伤失调在母亲心理攻击与儿童内化问题行为中起完全中介作用,中介效应占总效应的比例分别为27.34% 和7.91%。除了显著的中介路径外,结果还显示,母亲心理攻击显著负向预测儿童的悲伤应对(β=-0.12,p<0.05),愤怒抑制、悲伤抑制显著正向预测儿童的问题行为(βs>0.15,ps<0.05)。

最后,根据方杰等人(2014)提出的多重中介效应分析,添加辅助变量进一步比较不同中介效应之间的差异。结果未发现特定的中介路径之间存在显著差异(β<0.04,ps>0.05)。

4 讨论

本研究通过将父母心理攻击、儿童内化和外化问题行为以及不同情绪的积极和消极管理放入同一整合模型来分析父亲和母亲心理攻击与儿童问题行为的独特关系模式以及儿童对不同情绪的具体管理策略在其中所发挥的潜在机制的特异性。研究结果支持了父母心理攻击对儿童内外化问题行为的情绪机制因儿童情绪类型以及情绪管理策略的不同而存在差异。

首先,本研究同时关注父亲和母亲的行为,发现了父母心理攻击与儿童问题行为间的关系因父母性别而存在差异。高水平的父亲心理攻击与儿童外化问题行为的增加有关,而遭受高水平的母亲心理攻击的儿童表现出更多的内化问题行为。这一研究结果拓展了以往将父母心理攻击作为整体去探讨与儿童发展结果间关系的研究(Fu et al., 2019; Wang et al., 2016)。在我国,父亲通常被视为家庭中的权威人物和管教者角色,但先前研究指出,父亲的严厉管教对儿童的行为影响大于情绪影响(Chang et al., 2003),由此父亲心理攻击与外化问题行为的关系可能更密切。而母亲通常被视为儿童情绪、心理支持的重要来源,当母亲心理攻击水平较高时,儿童无法与母亲建立稳定安全的情感联结,不安全感增加,他们更可能会通过表现出焦虑或抑郁等内化问题行为来缓解这种不安全感。这一研究结果也得到了刘莉等人(2020)研究的支持。

其次,与以往研究一致,本研究支持了情绪管理在父母心理攻击与儿童问题行为间的中介作用(黄河, 2019; Chang et al., 2003),但进一步分析发现,在两者的关系中儿童的不同情绪以及不同的情绪管理策略所发挥的作用存在特异性。具体而言,除了父亲会对儿童外化问题产生直接影响外,父母双方的心理攻击均易增加儿童的愤怒失调,进而使儿童表现出高水平的外化问题行为;此外,母亲心理攻击还会增加儿童的悲伤失调,进而产生高水平的焦虑抑郁等内化问题行为;母亲心理攻击通过破坏儿童的愤怒应对能力进而导致高内化与外化问题行为。由上述结果可知,母亲严厉管教更可能通过情绪机制影响儿童的行为发展。结合Chang 等人的观点,这在一定程度上提示,父亲对儿童的严厉管教更可能直接体现在行为上,而母亲严厉管教对儿童的影响更可能表现为一种情绪在前、行为在后的模式。

儿童能够通过观察父母在家庭中的情绪特征和互动模式来学习情绪表达和管理策略。尽管相关研究曾指出,在情绪表达方面,男性更易出现愤怒情绪,而女性更易表达悲伤情绪(李想,2017),但父母在管教孩子或实施心理攻击的过程中均会不可避免地表露出生气、恼怒、丧失耐心等消极情绪(Chang et al., 2003),且通常伴随着情绪和行为失控。这种惩罚性或消极反应不仅增加了儿童模仿情绪失调的机会,同时还会引发儿童的高情绪唤醒,妨碍其发展准确理解和积极应对情绪的能力(Morris et al., 2007)。这有助于理解父母双方的心理攻击均会通过愤怒情绪的管理路径来影响儿童行为发展这一结果。研究结果还显示,父亲心理攻击主要增加了儿童对愤怒情绪的消极管理,而母亲心理攻击不仅会引发儿童对愤怒情绪的消极管理,还会降低儿童对愤怒情绪的积极应对。通常儿童的高愤怒唤醒或愤怒失调在一定程度上会增加其对环境中威胁信息和敌意的感知(Jambon et al., 2019),消耗其控制或调节自身行为的认知资源(Roberton et al., 2012),进而导致其内在或外在行为的失调。

同时,父母的威胁、谩骂等管教方式易被儿童视为父母对自己的拒绝和否定,进而损害儿童对父母特别是母亲的安全依恋(刘莉 等, 2020)。由于母亲是儿童温暖的提供者,母子关系的破坏更可能使儿童出现悲伤难过等消极情绪。且与男性相比,女性的悲伤情绪更易外显(李想, 2017)。因此,母亲对儿童实施心理攻击可能还会影响儿童对悲伤情绪的管理,而悲伤失调儿童可能会因悲伤情绪的过度表达而导致持续性的伤心低落,进而出现焦虑、退缩或抑郁等反应。

此外,本研究发现,儿童愤怒与悲伤两种情绪与内外化问题行为间的关系还会因管理模式的不同而不同。具体而言,儿童对愤怒情绪的消极管理更倾向于与外化问题行为相联系,对悲伤情绪的消极管理更多地与内化问题行为相联系,而对愤怒情绪的积极管理既与外化问题有关,也与内化问题有关。这在一定程度上可以帮助解释先前研究结果的不一致性。但这一结果尚需未来研究进一步验证。

研究存在以下几点局限:首先,心理攻击对儿童的影响及其情绪机制可能会随个体发展而发生变化,并且可能存在年龄群体的特异性。横断研究设计及被试群体的局限性使得本研究结果不能推广到其他发展阶段和年龄群体,未来研究可以考虑采用更大年龄组群体的追踪设计考察上述问题。其次,本研究采用父母报告的方法来测量儿童的情绪管理,但与愤怒相比,悲伤是一种相对内隐的情绪。父母对儿童内隐负性情绪的感知或判断准确性可能会偏低,这可能影响本研究对悲伤管理的作用的发现。最后,本研究主要关注了悲伤与愤怒两种情绪,并未对所有与行为发展结果有关的情绪类型进行详细区分与考察,未来研究可以更全面地探索父母严厉管教影响儿童行为发展的情绪机制。

5 结论

父母心理攻击影响儿童内外化问题行为的情绪机制因儿童自身情绪类型与管理策略的不同而表现出差异性。具体而言,父亲心理攻击主要通过愤怒失调来间接影响儿童的外化问题行为;母亲心理攻击则是通过愤怒失调和愤怒应对影响儿童外化问题行为,通过悲伤失调和愤怒应对影响儿童内化问题行为。