农村留守儿童领悟家庭支持、朋友支持与抑郁的交叉滞后分析*

2022-09-20余益兵于家伟李艳如杜宜展

余益兵 于家伟 李艳如 杜宜展

(1 广西师范大学教育学部,桂林 541004) (2 广西高校认知神经科学与应用心理重点实验室,桂林 541004) (3 闽南师范大学教育科学学院,漳州 363000) (4 广州科技职业技术大学学生处,广州 510550)

1 引言

缺乏社会支持被认为是抑郁症状持续的重要原因(Gladstone et al., 2007)。社会支持是个体在需要时从家庭、朋友和重要他人处实际获得或领悟到的帮助(Thoits, 2011)。与实际获得的社会资源不同,领悟社会支持评估的是个体对外界支持的期望和感受,它对心理压力的缓冲作用更强(Cohen & Wills, 1985; Hartley & Coffee, 2019),对个体持续健康更有益(Barrera, 2000)。研究发现,领悟社会支持不仅可以显著预测农村留守儿童的积极情绪,还可以缓解社交焦虑对其产生的不利影响(李梦龙 等, 2020)。此外,不同年龄阶段个体所依赖的社会支持来源及其作用各有差异。例如,对于儿童和青少年而言,父母是最重要的社会支持来源,而成年人和老年人则更多地依赖配偶(Gariépy et al., 2016)。同类研究也发现,来自家人和朋友而非重要他人的社会支持与抑郁症状呈显著负相关(Ioannou et al., 2019)。尽管两种支持来源都能对儿童发展产生重要影响,但其影响大小可能取决于二者参与儿童生活的频率(叶子, 庞丽娟, 1999)。由此推论,父母外出打工以后,农村留守儿童对来自家庭或朋友支持的主观感受会有所不同。一方面,中国传统文化非常注重家庭归属感和家庭关系。即使留守儿童很难得到外地父母实际的工具性支持,但父母对孩子的情感牵挂始终都在(吴重涵, 戚务念, 2020)。另一方面,父母外出工作以后,家庭的冷清氛围使得留守儿童更倾向于寻求朋友的支持(范兴华等, 2013)。那么,家庭支持和朋友支持是否与留守儿童抑郁症状存在显著关联?若存在,二者所起作用的强度和方向是否有所不同?鉴于此,有必要深入探究留守儿童不同来源社会支持与抑郁之间的关系模式。

关于社会支持与抑郁二者关系的方向性,目前还存在不同的观点。社会支持的主效应模型或压力-缓冲模型均倾向于将社会支持视为抑郁的保护性因素,即高水平的社会支持不但能预测较低的问题行为,还能保护个体免受压力事件的致病性影响(Cohen & Hoberman, 1983; Windle, 1992)。针对青少年群体的追踪研究也发现,个体15 岁时拥有强有力的朋友支持可以降低青春期后期罹患抑郁症状的风险,即便是那些曾经遭受过童年期情感忽视的青少年也是如此(Glickman et al.,2021)。在一项随机对照实验中,与对照组相比,那些被随机安排与志愿者建立朋友关系的慢性抑郁症患者其1 年后的症状得到了明显改善或消失(Harris et al., 1999)。与此相对,抑郁的人际关系理论则认为,抑郁症患者所表现出来的消极自我认知、抱怨、被动依赖、过度寻求安慰、不合适宜的自我表露、寻求消极反馈以及社交退缩等特征,可能会导致社会支持的流失(Coyne, 1976)。Stice 等(2004)的实证研究发现,青少年期的抑郁症状能显著预测2 年后对朋友支持感知的下降。近期研究也发现,抑郁会导致青少年感知同伴支持而非教师支持的减少(Ren et al., 2018)。也有研究者认为领悟社会支持与抑郁之间可能存在双向预测关系(Lazarus & Folkman, 1984)。尽管国内外学者曾探讨过父母/朋友支持对青少年抑郁的影响(田录梅 等, 2012; 赵景欣 等, 2008; Rueger et al., 2016),但鉴于横断研究设计存在的方法学局限,二者之间的因果关系有待深入探究。

综上所述,本研究采用纵向追踪研究方法,对农村留守儿童领悟家庭支持、朋友支持与抑郁的相互关系进行交叉滞后分析,以期为理解农村留守儿童抑郁的关联因素及其早期预防提供实证支持和理论指导。

2 研究方法

2.1 被试

采用整群抽样方法,以班级为单位对河南省某农村中学6~9 年级留守儿童进行间隔4个月的两次追踪调查。2018 年9 月(T1)进行第一次施测,获得有效被试201名(男103人,女98人),2019 年1 月(T2)进行第二次测试,获得有效被试172人。另有29名被试因转学、请假等原因未参与第二次测试,被试流失率为14.43%。卡方检验及独立样本t检验结果表明,有效样本与流失样本在性别(χ2=0.62,p>0.05)、年级(χ2=2.49,p>0.05)、领悟家庭支持(t=1.32,p>0.05)、领悟朋友支持(t=0.69,p>0.05)及抑郁(t=-0.87,p>0.05)上均不存在显著差异,说明被试流失为非结构化流失。由此,通过匹配T1、T2 期间均保持留守状态获得159名被试(男80人,女79人;6 年级35人,7 年级45人,8 年级39人,9 年级40人)作为最终样本进行数据分析,平均年龄为13.10±1.39 岁。

2.2 研究工具

2.2.1 领悟社会支持量表

采用Zimet 等(1988)编制,黄丽等(1996)翻译修订的中文版多维领悟社会支持量表(Multidimensional Scale of Perceived Social Support,MSPSS)。该量表用来评估个体感知到的来自家庭、朋友及重要他人支持的程度,分维度各4 题,共12 题。采用7 点计分,分数越高,代表领悟支持水平越高。本研究选取领悟家庭支持与领悟朋友支持两个维度,两次测量的领悟家庭支持的Cronbach’s α 系数分别为0.71 和0.80,领悟朋友支持的Cronbach’s α 系数分别为0.78 和0.78。

2.2.2 简版流调中心抑郁量表

采用Andresen 等(1994)修订,章婕等(2010)翻译的简版流调中心抑郁量表(Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, CESD-10),共10 题,包括抑郁情绪、积极情绪和躯体症状3个因子。采用4 点计分,对量表中的两个项目进行反向计分,总分越高代表抑郁症状越多。国内研究发现,该量表能有效用于青少年群体的抑郁症状筛查(杨文辉 等, 2015)。本研究中两次测量的Cronbach’s α 系数分别为0.77 和0.82。

2.3 研究程序与数据处理

经学生家长及教师同意后,由训练有素的心理学专业研究生当堂发放问卷、当场收回并整理归档。采用SPSS23.0 进行描述性统计分析,使用Mplus8.3 进行交叉滞后分析和模型比较。

第七,要充分发挥水价的经济杠杆作用,通过建立合理的水价形成机制促进节约用水,促进水资源利用效率和效益的提高。

2.4 共同方法偏差检验

采取 Harman 单因素检验法,将所有测验项目作为观测指标构建单因子潜变量模型进行验证性因素分析。结果发现模型的拟合指标较差(χ2/df=2.59, RMSEA=0.10, CFI=0.49, TLI=0.46,SRMR=0.11),说明共同方法偏差并不明显。

3 结果

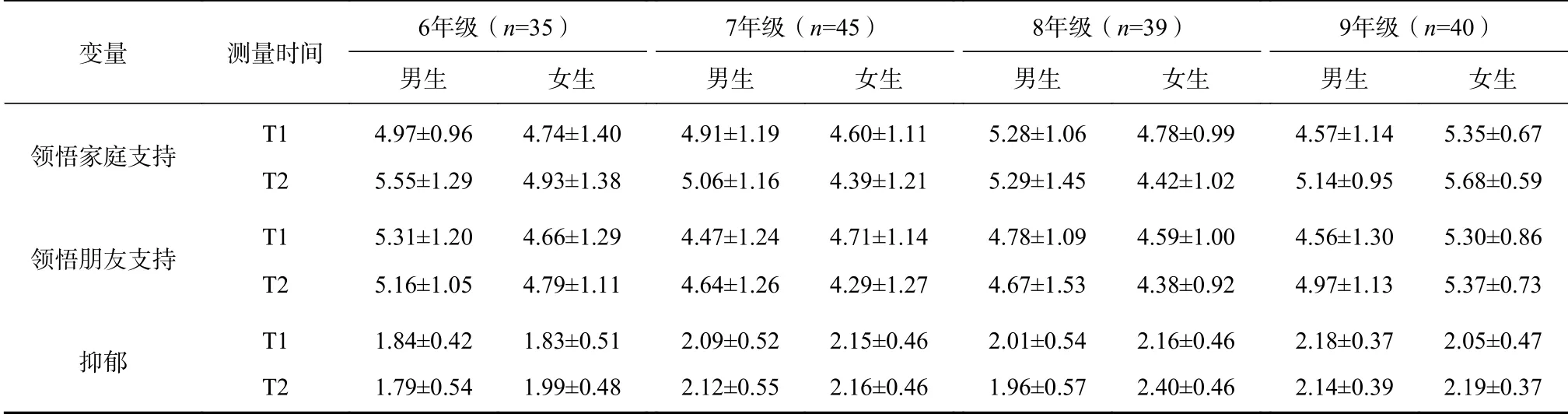

3.1 农村留守儿童领悟家庭支持、朋友支持与抑郁的描述统计

以性别(男、女)、年级(6、7、8、9)为组间变量,以测量时间(T1、T2)为组内变量,以领悟家庭支持、领悟朋友支持、抑郁为结果变量进行多因素重复测量方差分析。结果表明(见表1),在领悟家庭支持方面,时间和年级的交互作用显著[F(3, 151)=2.70,p=0.048, η2p=0.05]。简单效应分析显示,9 年级留守儿童的领悟家庭支持得分随时间上升,并在T2 时显著高于7 年级的领悟家庭支持水平。在领悟朋友支持方面,年级的主效应显著[F(3, 151)=2.93,p=0.036,=0.06],6 年级、9 年级留守儿童的领悟朋友支持水平显著高于7 年级。在抑郁方面,年级的主效应显著[F(3, 151)=3.85,p=0.011, η2p=0.07],7 年级、8 年级和9 年级留守儿童的抑郁水平显著高于6 年级。此外,时间和性别的交互作用显著[F(1, 151)=4.46,p=0.036, η2p=0.03],女生的抑郁水平随时间上升,并在T2 时显著高于男生。其他主效应及交互作用均不显著。

表1 农村留守儿童领悟家庭支持、朋友支持与抑郁的描述统计结果(M±SD)

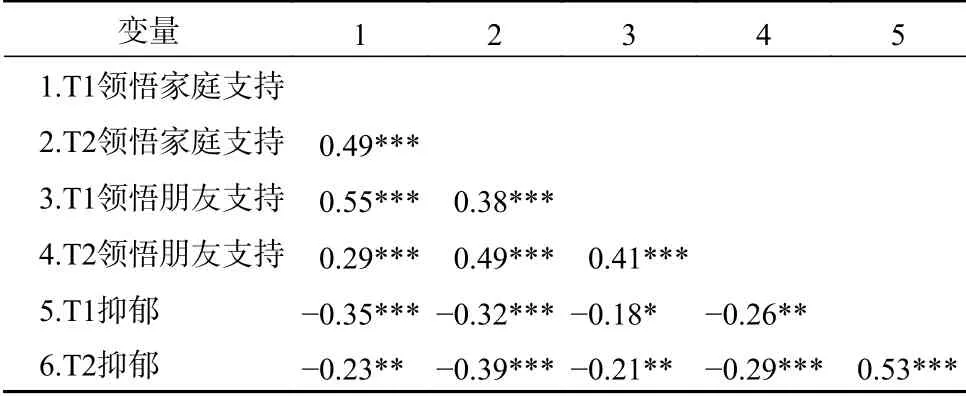

3.2 农村留守儿童领悟家庭支持、朋友支持与抑郁的相关分析

相关分析结果显示(见表2),无论从同时性还是延时性角度看,三组变量两两之间均达到中等及以下的显著相关。其中T1、T2 的抑郁与领悟家庭支持、领悟朋友支持均显著负相关(r=-0.18~-0.39,p<0.05),T1、T2 的领悟家庭支持与领悟朋友支持均显著正相关(r=0.29~0.55,p<0.001),说明变量间存在跨时间的稳定性。此外,由于性别和年级为类别变量,这里将二者进行虚拟编码后分别考察其与抑郁和领悟社会支持的相关性。将女生编码为1,男生编码为0,结果发现性别与T2 的领悟家庭支持(r=-0.19,p<0.05)呈显著负相关,与T2 的抑郁(r=0.17,p<0.05)呈显著正相关。将6 年级编码为1,其他年级编码为0,均值代表6 年级所占年级比例,则发现年级与两个时间点的抑郁(rT1=-0.25,rT2=-0.23,p<0.01)均呈显著负相关。其他年级进行编码后发现与各变量间相关均不显著。

表2 农村留守儿童领悟家庭支持、朋友支持与抑郁的相关分析结果

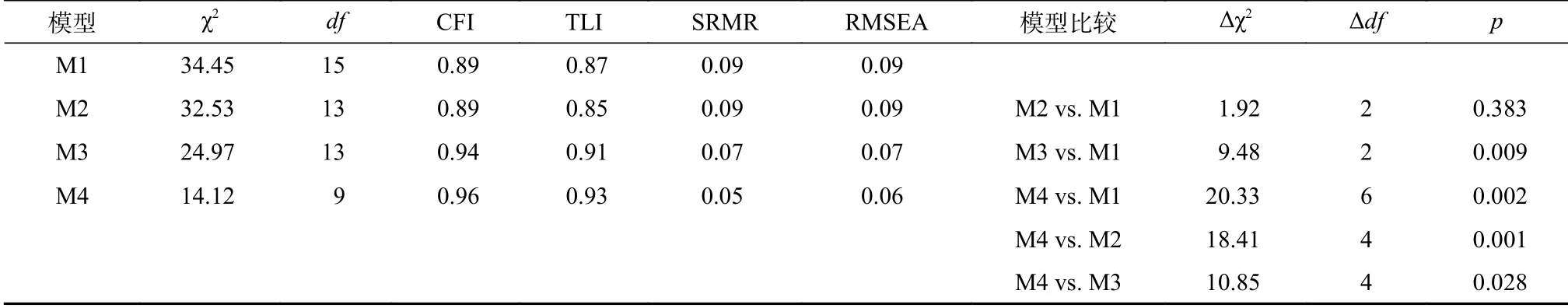

3.3 农村留守儿童领悟家庭支持、朋友支持与抑郁的交叉滞后分析

考虑到性别、年级与领悟家庭支持及抑郁的显著相关,将两者作为控制变量纳入模型中。同时,采用追踪数据构建4个模型(M1、M2、M3、M4)检验交叉滞后关系,其中:M1 为只包含领悟家庭支持、领悟朋友支持、抑郁自回归路径的基线模型;M2 在M1 的基础上增加了领悟家庭支持、领悟朋友支持对抑郁的预测路径;M3 在M1 的基础上增加了抑郁对领悟家庭支持、领悟朋友支持的预测路径;M4 在M1 的基础上增加了领悟家庭支持、领悟朋友支持与抑郁的交叉滞后模型。各模型比较发现(见表3),虽然M3 的拟合结果达到了可接受的范围,但M4 有更好的拟合效果。因此,采用交叉滞后模型(M4)来描述领悟家庭支持、领悟朋友支持与抑郁的纵向关系。

表3 各模型拟合结果及其比较

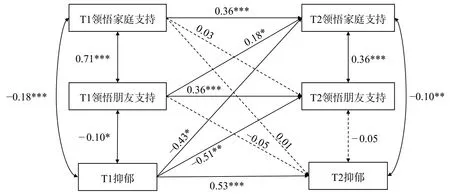

交叉滞后分析结果显示,领悟家庭支持、领悟朋友支持和抑郁三个变量在T1 到T2 中的自回归路径均显著(β=0.36,p<0.001; β=0.36,p<0.001;β=0.53,p<0.001)。交叉路径显示,T1 领悟朋友支持正向显著预测T 2 领悟家庭支持(β=0.1 8,p=0.034), T1 抑郁显著负向预测T2 领悟家庭支持(β=-0.43,p=0.018)与朋友支持(β=-0.51,p=0.008)。研究结果并未发现T1 时间点的领悟家庭或朋友支持对T2 抑郁的显著预测作用(β=0.01,p=0.724; β=-0.05,p=0.120),初步支持了抑郁的人际关系理论而非社会支持的主效应模型。见图1。

图1 农村留守儿童领悟家庭支持、朋友支持与抑郁的交叉滞后模型

4 讨论

4.1 农村留守儿童领悟家庭支持、领悟朋友支持与抑郁的关系

与前人研究相一致(Stice et al., 2011),留守儿童抑郁症状能预测四个月之后领悟社会支持的减少,表明留守儿童的抑郁症状产生了对社会支持的耗损效应。根据Coyne(1976)提出的抑郁的人际关系理论,亲子分离经历所引发的留守儿童认知方式及行为特征的改变部分解释了这种耗损效应,涉及到对于留守烦恼的消极评价(赵景欣,申继亮, 2011)、相对剥夺感(熊猛, 刘若瑾,2020)、歧视知觉(张莉 等, 2019)等消极认知过程,他们的社交焦虑(袁博成 等, 2014)和拒绝敏感性(杨炎芳, 陈庆荣, 2017)更高,对留守经历的获益性解释更少(牛更枫 等, 2019)。上述心理脆弱性不仅使留守儿童面临人际冲突的潜在风险(Keser et al., 2020),还阻碍了其积极寻求社会支持并加剧社会支持的流失。

需要说明的是,留守儿童初始抑郁症状不仅预测四个月之后朋友支持的减少,还显著预测家庭支持的降低。这一结果与本研究最初的理论预期有所不同。一般而言,除非已经建立了稳固的友谊关系,同伴支持网络的可替代性使得青少年对抑郁同伴的社会拒绝和排斥更为明显,而中国家庭特别是父母亲则较少嫌弃有一定心理困扰的未成年子女。留守儿童抑郁对家庭支持的耗损效应的另一种可能的解释就是,由于农村地区心理健康教育的普及度不高,家长或监护人对留守儿童心理困扰的敏感性不够,使得留守儿童的抑郁症状难以被及时发现并获得家庭成员的支持性回应,部分监护人也可能会因为留守儿童的情绪问题而产生自责、愧疚、羞耻等负性情绪,这些都会限制家庭内部成员之间的良性互动。相对于健康青少年,抑郁青少年的父母较难以接纳孩子的积极情绪,且应对策略也通常具有破坏性(Katz et al., 2014)。当然,青少年抑郁通常与焦虑、闭锁、退缩等其他心理症状存在共变关系,因此也就不能排除人格失调(如述情障碍)、父母情绪调节或家庭功能失调等其他变量解释了二者之间的实质关联。总之,尽管还无法确知留守儿童抑郁所带来的家庭支持耗损效应的具体机制,但本结果提示了深入探究留守儿童心理症状的早期识别和重建社会支持网络的重要性。

4.2 农村留守儿童领悟朋友支持与领悟家庭支持的关系

本研究的一个发现是,在控制年级和性别后,T1 留守儿童领悟朋友支持显著预测了T2 的领悟家庭支持,预示着留守儿童朋友关系对于家庭关系的反哺作用,这是与父母-同伴关系溢出理论相吻合的,该理论认为,家庭关系和同伴关系是相互影响的,二者的动态关联通过儿童的社交焦虑、抑郁、品行问题或霸凌行为等适应不良来实现(Kaufman et al., 2020)。基于中国青少年样本的研究也揭示了亲子关系(冲突或亲密)对同伴关系(接纳或排斥)的溢出效应(Liu et al., 2020)。由于该研究数据源于横断设计,还无法排除同伴关系对亲子关系的溢出效应。本研究则以农村留守儿童为样本,通过短期追踪数据发现了朋友支持对家庭支持的溢出效应,由此将家-校关系的认识向前推进了一小步:至少从个体主观知觉的角度看,留守儿童的朋友支持增进了家庭支持,体现了学校人际关系改善对家庭关系的积极价值。这至少表明,青少年社会化并不是父母对同伴的持久战争;相反,这两种重要的影响源总体上是互补而不是矛盾的(Bogenschneider et al., 1998)。相对于非留守儿童群体,父母外出以后,同龄伙伴成为留守儿童日常互动最频繁、最主要的交往对象,积极的朋友支持有助于留守儿童发展出更健康的心态、更积极的社交融入和学业投入,从而帮助其获得或感受到更多的家庭支持。

4.3 研究不足与展望

总体而言,本研究还存在样本量偏小、数据来源单一、追踪间隔短和测量次数少等明显局限。首先,虽然被试选取自有代表性的中部地区河南省一所农村中学,但考虑到社会文化、经济发展水平及留守儿童生存境况的地区差异,有必要进行更广泛、更大样本规模的抽样调查以检验研究结果的稳健性和适用性。其次,本研究仅从留守儿童作为接受者的角度报告了家庭和朋友支持水平,而社会支持的提供者及支持满足水平也会影响个体的心理健康(Melrose et al., 2015; Norris &Kaniasty, 1996)。采用多指标多方法测量将有助于检验本研究结果。最后,本研究仅进行了2 批次追踪研究。未来可采用多波数据的随机截距交叉滞后模型分析,以便于更加精确地揭示家庭支持、朋友支持和抑郁之间的动态变化及其内在的作用机制。

5 结论

农村留守儿童抑郁会造成领悟的家庭支持和朋友支持的降低,而高质量的朋友支持则有助于增进家庭支持水平。