层累与互证:社会史研究中建筑实物史料的价值*—―以山西陵川郊底白玉宫为例

2022-09-19刘云聪徐怡涛

刘云聪 徐怡涛

(北京大学考古文博学院)

中国社会史学者普遍以文献史料研究乡村社会历史问题,对乡村建筑本体的关注则略显淡薄[1]。和文献史料相同,古代建筑也具备史料的基本特征——层累叠加性。通过建筑考古学的研究,可揭示出建筑实物史料较为精确的时间线,解析出建筑实物史料的层累性,建筑实物史料像文献史料一样经过考辨,即可成为历史研究的“信史”[2],与其他类型的史料形成互证,成为社会史研究的史料来源。基于上述认知,本文选择建筑实物史料和文献史料均保存较好的陵川郊底白玉宫这一 晋东南乡村庙宇,通过个案解析,探索此类研究的基本范式。

一、郊底白玉宫概况

郊底白玉宫位于山西陵川郊底村西山冈上,地处太行山西麓与晋城盆地之间的过渡地带(图一)。白玉宫东距郊底村约550米,西距圪塔村约600米,郊底村及其东西相邻的圪塔、上背、洪河头等村同处一条东北至西南走向的峡谷之中。

图一 山西陵川郊底白玉宫区位图

郊底白玉宫坐北朝南,前后共三进院。中轴线自南至北依次为:山门兼戏台、三仙殿、正殿、后殿。山门、三仙殿两侧有东西朵楼,山门东北设看楼,后殿两侧有东西朵殿,东西两侧为廊庑,贯通第二、三进院落(图二)。

图二 郊底白玉宫现状

二、郊底白玉宫相关史料解读

(一)文献史料解读

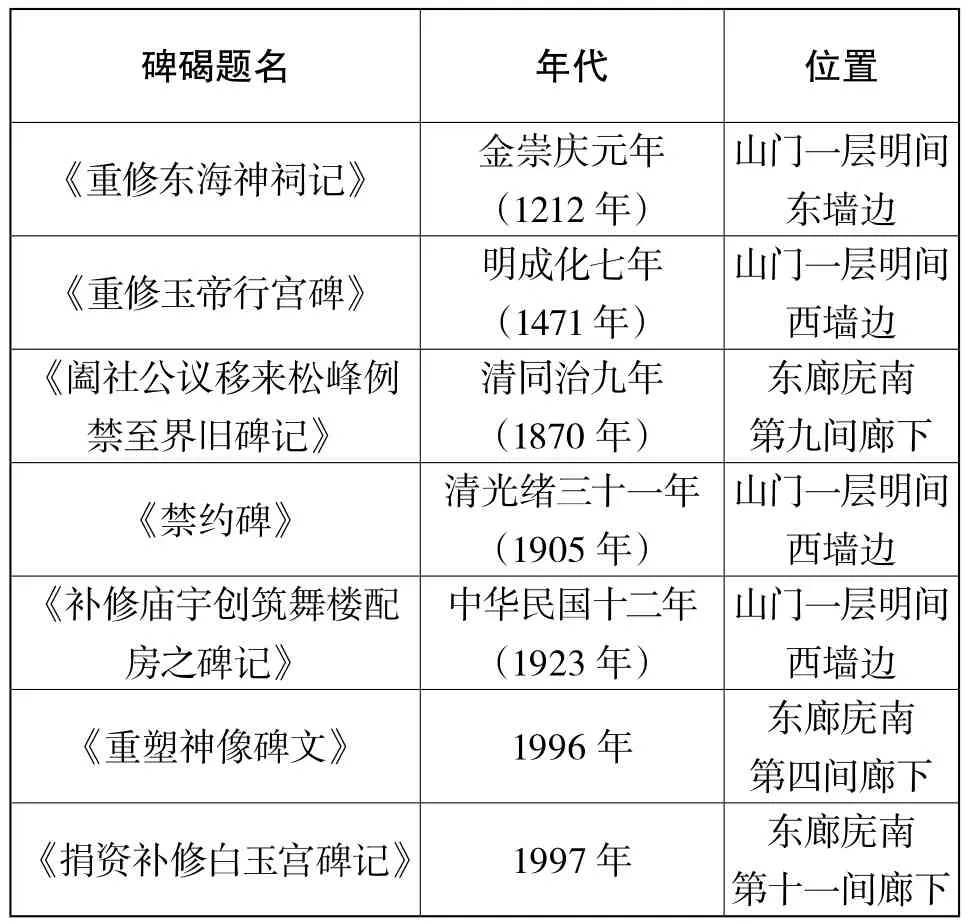

郊底白玉宫不见于方志等书面记载,文字信息仅见于现场金石题记,下文以信仰、建筑活动、村落三条线索,解读调查所获文献史料信息(表一;表二)。

表一 白玉宫碑碣概况

表二 白玉宫建筑题记概况

1.信仰

按金崇庆元年《重修东海神祠记》,在金后期,白玉宫是祭祀东海神的祠庙。泽、潞地区现存与海神信仰有关的碑刻和祠庙实例极少,此碣是此地早期海神信仰流布的重要史料。据碣文,唐宋时期海神信仰在中原地区十分普及,所谓“筑室而祭者,莫计其数”,至金代,也达到“争为设祠祷祭者,又从而皆是,固不知几何”的地步。宋代是官方加持下东海神祭祀日隆的历史时期[3]。世宗大定间,金廷亦开始将岳镇海渎纳入官方祭祀体系[4]。官方加持与白玉宫金碣所记海神信仰在金代华北基层社会的广泛流布形成对应,是东海神在金代下郊村得以成祠的历史背景。

元至明前期白玉宫信仰情况已不可考。而据明碑,至迟在明成化七年(1471年),白玉宫已不再以东海神为主祀,易以玉皇大帝这样的帝王神灵,另有二仙、龙王、蚕官、圣姑等神灵从祀于配属建筑中:

由是会里社之众,卜其吉地,命匠鸠工作役,举兴其事。先构玉皇上帝之灵祠,左右二仙、龙王之殿,蚕官、圣姑之堂,舞楼、三门、廊庑等寮,规模宏壮,檐牙啄空。各殿内塑妆圣象,重整神容,一一完美,经营谋度,其用心亦至矣。

从后代碑刻和现状看,明中期的配祀模式一直沿用至今。其间正殿主祀神灵未曾改换,从祀神灵则多有变动。不过,白玉宫作为“玉皇庙”的属性,至迟从明中期即稳定下来。

2.建筑营造活动

现有文献所见白玉宫历代建筑营造活动有四次。

(1)金崇庆元年(1212年)重建东海神祠

金碣记载白玉宫前身“东海神祠”在崇庆年间的重修:“于故基之北,诛茅析薪,揆景正方,增大其制”,说明是对原有东海神祠进行重建,方位在原先建筑基础北侧,且新建神祠规制更大。

(2)明成化七年(1471年)重修白玉宫建筑组群

按明成化碑,成化年间的白玉宫存在多进院落格局,中轴线上至少有山门兼舞楼、大殿等主体建筑,还有朵殿、廊庑等配属建筑。

(3)明崇祯十七年(1644年)创修后殿及东西朵殿

现存后殿明间脊槫下顺脊串下皮墨书题记记载明崇祯十七年“创修”后殿及东西朵殿之事,题记所用年号并非崇祯,而是此时掌控泽州的大顺政权年号“永昌”,这是晋东南乃至山西地区极为罕见的大顺营建题记。

(4)民国十二年(1923年)重修原有三大殿,并创建山门兼舞楼、东西朵楼及东看楼

按《补修庙宇创筑舞楼配房之碑记》,民国十二年,郊义里合里集资对白玉宫进行重修,民国年间的重修工程有三部分:修筑道路和石基;补修三仙殿、正殿、后殿等三大殿和配属建筑;创建舞楼和东看楼。其中创建舞楼和看楼使白玉宫由二进变为三进,增加了新的空间层次。

3.村落

除反映信仰变迁和建筑沿革外,白玉宫现存碑刻还包含大量与村落相关信息,集中于碑阳落款、碑阴助缘村落及助缘人明目等处。

金碣碣文称崇庆年间重修工程发起者是“下郊村社首郝昇”,未见其他村落明目,则此次重修系集下郊一村之力而为之,说明该东海神祠供养范围主要限于本村。

明成化年间白玉宫的重修工程,其助缘村落已经从“下郊村”扩展至“下郊里”。从碑阴开列的助缘村落信息看,下郊里包括圪塔、大叚、郊低、鹞子辿、洪河头、因家岭六村,其中圪塔村、洪河头村名称存留至今,郊低村即今郊底村,因家岭村即今杨家岭村,鹞子辿今已分作东、西要辿。这四村分别位于郊底村的东、西、南、北四面,距郊底白玉宫皆在3公里以内(图三)。

图三 明碑所记可考证的助缘村落空间分布

在明清之交人口流失的背景下,陵川经历了数次里甲归并。综合康熙至乾隆三版县志记载[5],明万历时陵川合县编有八十里,而从万历时期至清康熙十九年(1680年),陵川的里甲系统经历了三次调整,最终形成沿用至清末的三坊五厢二十四里的里甲体系。这次归并中,下郊里和盖城里、路城里合并为郊义里。今西要辿三教堂内明天启三年(1623年)庙宇重修碑仍用“下郊里”之谓,而在康熙《陵川县志》中,“下郊里”即被归并为郊义里。说明变动的具体时间在明天启三年至清康熙十九年之间。

按乾隆四十四年县志,清代郊义里里甲由12村组成,其中包括明成化下郊里可考的5村,光绪县志同此说[6]。白玉宫内另有光绪《禁约碑》和民国《补修庙宇创筑舞楼配房之碑记》两碑。前者是清中后期晋东南常见的禁约碑,其碑文落款处涉及的村庄不仅涵盖里甲系统中绝大多数村,还纳入报国、猪尾、东坡等11处邻村。后者是民国白玉宫重修碑,将助缘村落和社会团体分为“本里”和“四方善士”分别开列,其中“本里”列于碑阳,共27村,较光绪年间参与定约的村落又多出数村(图四)。

图四 民国重修碑中郊义里村社组织的空间分布

现有研究指出清代泽州基层行政组织呈现出里甲系统日益空洞化,以“村社”为代表的村落地缘组织逐渐取而代之的发展动向[7]。此二碑反映的晚清至民国时期郊义里“本里村落”较官方里甲系统的变动也印证了该趋势(表三)。这批参与禁约、重修白玉宫的村落,是以“村社”的形式连结,由乡绅、各村社村长牵头组织活动。这样的村社组织突破了里甲的界限,与明成化重修白玉宫时助缘村落仅限于下郊里一里之地形成对比,反映出清代以来郊义里诸村交往范围的扩大。

表三 清代不同时期文献对郊义里诸村明目的记载(红色部分为三者相异的村社名称)

基于现有文献分析,信仰方面,金代中后期的白玉宫是东海神的祠庙,而至迟在明成化年间开始成为以玉皇大帝为主尊的玉皇庙。建筑营造活动方面,金代东海神祠建于崇庆元年(1212年),成化年间的白玉宫存在相对完整的多进院落格局,民国时期创建舞楼及东看楼,增加新的空间层次。村落方面,金代中后期东海神祠的修缮主要依托下郊一村;明成化修缮时,助缘村落扩展至下郊里各村;随着明清之交下郊、路城、盖城三里合并,以及清代村社组织的发展和里甲系统的瓦解,白玉宫对应“本里”的助缘范围从下郊里数村扩展至郊义里及其邻近的同在村社组织之下的二十余村[8]。

(二)建筑实物史料解读

1.白玉宫建筑实物史料

(1)建筑单体断代

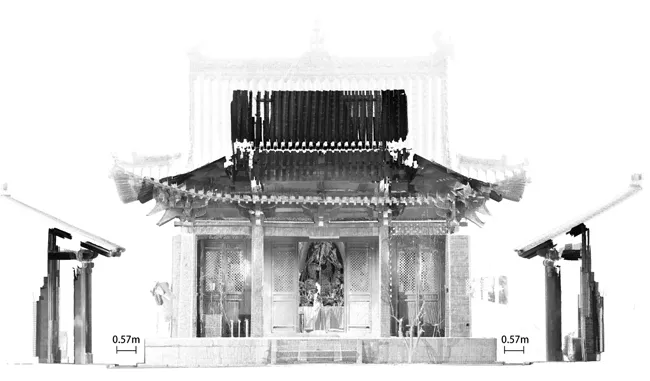

正殿单檐歇山,三间四椽,是晋东南规制较低的寺庙主殿。其平面为内柱设于殿内前部,分隔前廊和殿内,系本地区祠庙建筑主殿的主流做法[9]。外檐斗栱用琴面昂、隐刻双瓣华头子,斗欹斜杀内凹不出锋,下昂型、《营造法式》爵头型、㭼头状等多样耍头共存等形制,符合金大定至金末晋东南寺庙建筑的形制特点(图五~图九)[10]。梁栿底皮不同高、叉手及托脚抵槫、叉手与丁华抹颏栱浅咬合的作法符合本地北宋末期至金代寺庙建筑形制年代特点[11]。综合形制特点判断,正殿木构符合金代大定后期至金末特征。

图九 正殿室内梁架

图五 白玉宫正殿正立面

从外檐斗栱耍头形制看,三仙殿、后殿及其东西朵殿耍头下部斜杀弧线、中部斜杀内凹弧线、上部于鹊台后先弧线斜杀再起凸的做法(图一〇~图一二),与明天启年间(1621-1627年)创建的陵川万章大庙正殿[12](图一三)、清康熙五年(1666年)创建的陵川后山玉皇庙拜殿(图一四)相似[13],有别于隆庆三年(1569年)纪年的高平建北三官庙真武殿耍头下部斜杀直线、上部于鹊台后先平再起凸的做法(图一五)[14],属晋东南《营造法式》型耍头变体的晚期类型。而自康熙初年以后,晋东南地区寺庙主体建筑和配属建筑皆以云头、龙头、花卉头为主流耍头形制,如康熙八年(1669年)纪年的高平古中庙高媒祠(图一六)[15]。综上,三仙殿、后殿及其东西朵殿的原构年代应在明万历初年至清康熙初年之间。

图一五 建北三官庙真武殿柱头科耍头(共存纪年1569)

图一四 后山玉皇庙拜殿柱头科耍头(共存纪年1666)

图一六 古中庙高媒祠柱头科耍头(共存纪年1669)

图一三 万章大庙正殿柱头科耍头(共存纪年1621-1627)

图一二 白玉宫三仙殿柱头科耍头

图一〇 白玉宫后殿平身科里拽耍头

图六 正殿转角铺作

图七 正殿柱头铺作

图八 正殿后檐柱头铺作

图一一 白玉宫后殿东朵殿柱头科耍头

东西廊庑外檐斗栱耍头作云头,其下部斜杀弧线与万章大庙正殿耍头做法近似(图一七),从卷云头突出程度看,其做法介于万历十九年(1591年)纪年的高平伯方村玄帝阁耍头[16](图一八)代表的A型和乾隆二年(1737年)纪年的高平定林寺戏台耍头[17](图一九)代表的B型之间,具有明后期至清前期之间的过渡特点。由此判断东西廊庑现存木构年代应在明万历中后期至清雍正年间,以明万历后期至清康熙初年可能性为大。

图一七 白玉宫廊庑柱头科耍头

图一八 A型 伯方玄帝阁柱头科耍头(共存纪年1591)

图一九 B型 定林寺戏台柱头科耍头(共存纪年1737)

东西廊庑上部木构年代虽在明清,但前廊柱下柱顶石和其上晚期柱础多有错位(图二〇),说明二者年代不同,且经计算,柱顶石平面对应营造尺约310毫米,系晋东南宋金通用营造尺度,证明该平面是早期廊庑遗迹。

图二〇 东廊庑错位的早期柱顶石和晚期柱础

山门的木构雕镂复杂,如外檐斗栱各栱件抹斜处皆刻花卉状卷瓣,以盘龙、象等代替出跳的翘昂(图二一),与创建于同治十一年(1872年)的石掌村玉皇庙(图二二)形制近似[18]。东看楼耍头用云头,卷云头下部作平滑曲线,无斜杀(图二三),与创建于光绪十五年(1889年)的团城唐王庙行宫(图二四)相似[19],且部分梁架耍头手法粗糙,应为晚期做法。总体上看,山门及其东西朵楼、东看楼的木构形制年代应与此二实例年代相近。

图二一 白玉宫山门外檐斗栱

图二二 石掌村玉皇庙山门外檐斗栱(共存纪年1872)

图二三 白玉宫东看楼柱头科耍头

图二四 团城唐王庙行宫柱头科耍头(共存纪年1889)

(2)建筑格局演变

晋东南地区祠庙建筑一般特征是在山门和正殿间设献殿,宋金时期祠庙中献殿一般远离主殿而更靠近山门,元以后献殿则基本紧邻正殿[20]。即便一进院落的小型祠庙,也应设献殿[21]。白玉宫正殿与民国增建前作山门的三仙殿之间空间狭隘,不具备设远离正殿的献殿的条件。另据访谈,三仙殿至今仍作戏台,其功用类似宋金时期的献殿。由此看,白玉宫起初并不具备宋金时期祠庙常规的献殿设置。白玉宫之建筑格局,更符合本地区佛寺的规制,即以大殿为中心,周围环以廊庑或配殿,不设献殿[22]。

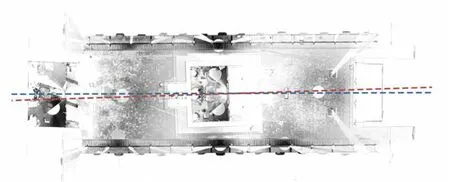

东西两侧用贯通廊庑,不设独立配殿的做法,流行于北宋时期晋东南地区的寺庙建筑中,如晋城崇寿寺、晋城南村二仙庙;设独立配殿的做法虽始于五代宋初,但在金代及以后更加普遍[23]。白玉宫东西两侧贯通廊庑格局的奠定,应早于金代后期营造正殿时,可能在北宋时期。而从空间关系看,正殿与两侧廊庑之间的空间过于逼仄,其台基距廊庑台基仅0.57米,仅能容纳1人通过,正殿屋面已部分覆盖于廊庑屋面之上(图二五),且正殿中轴线较廊庑确定的院落整体中轴线有明显偏斜(图二六),也说明原始廊庑与现存正殿并非同期设计,前者年代更早,现存正殿体量应比原始正殿有所扩大。

图二六 白玉宫二三进院落中轴线与正殿中轴线的偏移(三维扫描点云图,蓝线为院落中轴线,红线为正殿中轴线)

图二五 白玉宫正殿和廊庑位置关系(三维扫描点云图)

综上,从建筑格局看,白玉宫东西廊庑对应的原始建筑格局应早于金代后期,可能在北宋时期;早期白玉宫可能用作佛寺,在金代后期之前改作祠庙;现存正殿晚于东西廊庑初建时,其建筑体量大于原始正殿。

三、白玉宫建筑实物史料与文献史料的互补与互证

在分别解析文献史料和建筑实物史料的基础上,下文将通过两类史料的互补与互证,梳理出有关白玉宫信仰、建筑格局及其周边村落社会变迁更加精确的时间线索,深入揭示建筑遗存和社会历史变迁之间的关联。

由基于建筑实物史料的分析知白玉宫可能肇创于北宋时期,作为佛寺而非祠庙使用。后殿题记载1644年“创修三真佛殿”,也提示其作为佛寺的部分要素一直延续至明清时期。事实上,在晋东南地区,此类可能由佛寺改为祠庙,至晚期仍兼有佛寺特点的案例并不鲜见。如泽州高都东岳庙,虽作东岳行祠,也是早期大殿位于院落中央,不设献殿,两侧环以廊庑的格局,该庙保留诸多与佛教有关的称谓,如庙俗称为“东大寺”[24],其后殿称“藏经阁”,明清碑刻中可见“僧人”、“住持僧”、“僧房”等字样,反映出该庙具有的佛寺传统[25]。早期建筑实物史料和晚期文献史料形成呼应,共同提示了白玉宫早期可能具有的佛寺性质。

按金碑记,金代后期白玉宫主要性质是东海神祠,崇庆元年(1212年)在故基之北重建了规制更高的殿宇。从对建筑实物史料的解读看,现存正殿木构形制符合金大定至金末特点,平面形制符合晋东南地区祠庙特征,且应比原始大殿体量更大,与碑文形成互证。

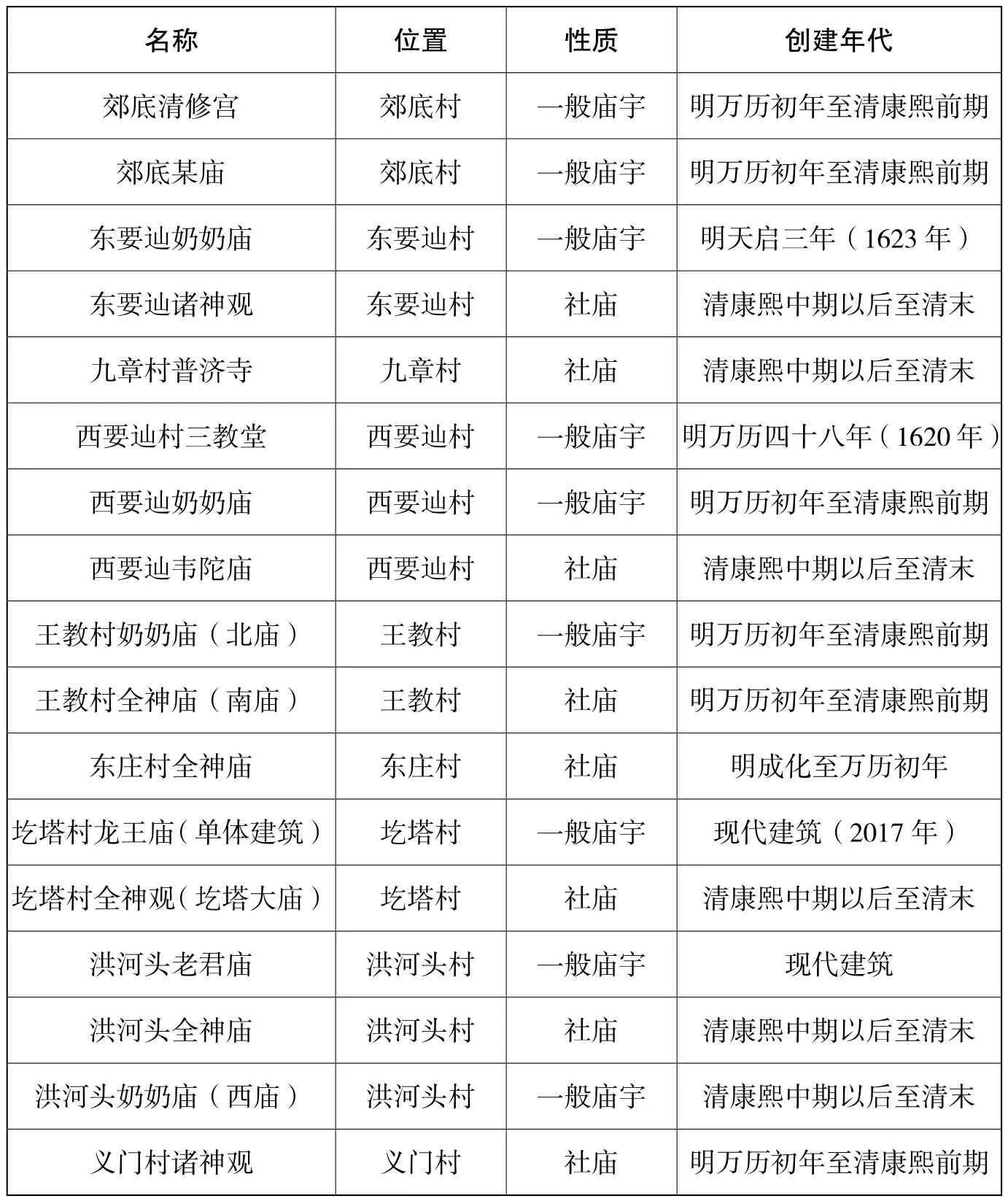

据明成化重修碑记,白玉宫至迟在明代中期已转型为以玉帝为主尊,兼以诸神的玉皇庙,再结合其助缘村落分布,推测其时该庙已有下郊里社庙的性质,其辐射范围较金代后期有所扩展。但从建筑遗存角度看,白玉宫现存其他建筑并非成化重修的产物,其后殿及其东西朵殿、三仙殿、东西廊庑木构年代皆在明万历至清康熙年间,其中后殿及其东西朵殿因有创建题记,和建筑形制形成互证,明确年代为崇祯十七年(1644年)。而从贯通廊庑确定的早期格局推测,在此之前此处也应存有建筑,明末并非创建而是重建。三仙殿及东西廊庑木构年代也大约与之同时。通过对郊底村及郊义里其他村落庙宇现存建筑形制的调查可知,后殿题记所载的重建事件并非偶然,明万历年间至清康熙初年的近一百年,是郊义里地区乡村庙宇创建的高潮期(图二七;表四)[26],白玉宫后殿的重建,与郊底村内两座小型庙宇的创建当在同时,和郊义里多个村落庙宇的创建年代也较接近。

图二七 郊义里地区部分乡村寺庙建筑的空间分布及年代(底图来自谷歌地图)

表四 郊义里地区部分乡村寺庙建筑的性质与创建年代

白玉宫山门兼戏台、东看楼建筑形制符合清末至民国时期特点,与民国重修碑记载对应。民国时期的增建,丰富了白玉宫的建筑层次和空间功能。实地访谈可知,白玉宫每年四月十五庙会时,会在山门戏台和三仙殿戏台同时开唱,前者面向一进院落的民众,后者面向正殿内的神灵。民国增建使人神之间的界限更为明晰,也意味着白玉宫社会功能的进一步强化。

通过建筑实物史料和文献史料的互补互证,参考晋东南地区寺庙建筑的地方规制[27],对白玉宫不同时期建筑格局进行复原,得到图二八。

在建立精细时间线索的基础上,可结合晋东南整体社会历史背景,进一步理解建筑实物史料和文献史料共同揭示的白玉宫信仰变迁,以及周边村落社会变迁的历史动因。

(一)白玉宫信仰变迁

倘以长时段视角观察晋东南地方社会的信仰变迁,可知佛教意味着更加悠远的传统。羊头山石窟等石窟寺遗存表明自北朝起此地即是佛教兴盛之地,是平城和洛阳两个石窟寺开凿中心之间的交通要地[28]。晋东南现存年代最早的一批木构建筑遗存时代集中于北宋时期,其中绝大多数是佛寺,这些寺院往往保留了年代早于北宋的碑文,它们和宋以后碑文形成的序列说明了“佛寺”这一标识在长时段的延续性。而晋东南的地方性祠神,如二仙、成汤、炎帝、三嵕、崔府君等则勃兴于宋金时期,白玉宫金碑所记的东海神,也在这一时段较为普及[29]。元明以降,晋东南所在的华北地区逐渐被整合进统一国家的观念中,作为地方社会对国家礼仪和意识形态的体认,以玉皇为主的帝王神灵普及开来。据学者统计,清代泽州社庙的主要社神中玉皇居首,占碑文所记社庙总数的1/4[30],足证此时段玉皇信仰的风靡。从佛教到地方祠神,再到帝王神灵,是为千余年间晋东南地方信仰的层累叠加。而白玉宫从北宋时期的佛寺到金代中后期的东海神祠,再到明清时期玉皇庙的主体信仰转换,正与这一地方信仰历史的层累性相呼应。

(二)白玉宫周边村落社会变迁

据上文,明万历至清康熙前期郊义里迎来庙宇营造的高潮,庙宇数量和类型均极大丰富。鉴于嘉靖至万历时期是陵川人口增长的高峰期,清初战乱导致本地人口大量流失[31],此时段更可能在明万历至崇祯年间。集中型的村庙营造活动说明,这一时期是郊义里聚落发展的兴盛期。

自明成化年间至清末民国,白玉宫从下郊里的社庙发展为“郊义里之主庙”[32],辐射范围从邻近六村扩展至二十余村。民国增建一进院落,也可视为庙宇功能强化和辐射范围扩大的表征。这一方面与清代晋东南地区人口大量滋长,新的村落不断生成有关,另一方面也和基层社会组织的变迁有关:在明末清初人户流失导致里甲系统合并的大背景下,白玉宫所在的下郊里与盖城里、路城里合为郊义里,白玉宫是三里之中肇建年代最早、规模最大的庙宇,自然从下郊里社庙转型为辐射范围更广的郊义里社庙;清代强调地缘的村社组织逐渐取代趋于空洞的里甲组织,前者打破了后者的地域界限,使白玉宫所服务的“郊义里”的空间意涵得到进一步扩展。

四、结语:从白玉宫个案看建筑实物史料在社会史研究中的价值

通过对陵川郊底白玉宫相关建筑实物史料的解析,可对北宋以来泽州区域社会史得出若干新的认知:(1)北宋以降泽州乡村社会主体信仰的变迁,未必意味着新创庙宇,也可能是沿用、改建原有寺庙建筑空间,早先主体信仰不一定消亡,也可能退居于次要建筑中延续下来,白玉宫即展现了长时段下各类信仰是如何叠加、演替、共存于一个空间体系之中的;(2)相比晚近肇创的庙宇,白玉宫这类建置较早的寺庙在明清泽州乡村往往更可能转化为辐射范围达十余个乡村的一里之社庙,而这批里社社庙在清代辐射范围的扩大,或与明清之交泽州里甲的合并调整有一定渊源;(3)从寺庙营造角度看,明末清初的数十年是郊义里乡村社会变迁的关键期,此时期的营造奠定了该地区的寺庙分布格局,提示我们应格外关注“明清之际”这一时段在陵川以至泽州区域社会变迁中的特殊意义。

回溯研究过程,建筑实物史料在社会史研究中具有如下重要价值。

1.经建筑考古研究后的建筑实物史料,与文献史料一样具备层累的特点。两类史料的互证和互补,增加了史料的可信度和广度。可信度反映在:从文献线索可解读出一定的层累性,而从建筑形制中也可解读出相应的历史沿革,如白玉宫正殿金末的改建、后殿明清之交的重建;建筑形制反映的信息能矫正仅凭文献建立的认识,如白玉宫中不存明成化以后至清末的重修碑,若仅据碑刻,易将廊庑、三仙殿等建筑视为成化重修的产物,建筑考古的形制研究可纠正该认识,并将其营造同明后期至清前期大规模村庙营造反映的郊义里聚落变迁这一更大尺度的历史背景勾连起来。广度则体现在:通过建筑实物史料的解析,研究者可看到历史进程中更多文献史料看不到的层累性,如白玉宫比现存正殿、金碣更早的营造历史,白玉宫早期的佛寺性质等。两类史料层累性的互证和互补,延展和细化了寺庙信仰、建筑格局及周边村落社会变迁的时间线索,使由寺庙建筑本体、历史文献揭示的历史信息,具备与更大时空历史背景展开对话的可能性。

2.建筑实物史料具备一定独立性,倘无文献,建筑实物史料的层累性可一定程度替代文献的层累性。需要强调,之所以选白玉宫为个案,在于其保存了相对完整的文献材料,亦有清晰的建筑形制叠压关系,其文献和建筑实物史料的层累性较突出,便于揭示两类史料间的互补和互证。但事实上,晋东南以及其他地区有众多缺乏系统文献记载、早期文献记载的庙宇,如不使用建筑实物史料,则相关研究很难进行,或仅限于晚近的时段。从白玉宫个案看,纯粹从建筑形制角度也可建立出一条关于寺庙沿革的时间线,这条时间线不似文献那样包含精细的时间节点,却更绵长,与社会史研究需“做长时段观察”[33]的要求相呼应。倘学者重视建筑实物史料的价值与应用,利用建筑实物史料建立的形制时间线展开研究,则史料涵盖的时空范围将得到极大扩展。

基于上述价值,笔者认为,在涉及古代建筑遗存的中国社会史研究中,将建筑实物史料视作社会史史料的重要部分,将建筑考古的单体、区域古建筑调查方法同传统社会史研究对文献史料、口述史料的调查结合,兼顾个案与区域调查,整合建筑遗存和其他类别史料的同质性和差异性,综合解析史料中的历史信息,使不同类别史料共同服务于特定议题探讨,是日后社会史研究亟待采用的范式之一。当前,建筑考古和社会史学者都以乡村寺庙为研究对象探讨各自学科议题,所用材料、方法皆有较大差异。该范式的构建,将有助于打破学科壁垒,充分发挥考古学“透物见人”的功用,深化对相关社会史议题的认知。本文即是以郊底白玉宫为个案,对此类研究范式展开的初步探索。未来,社会史、建筑考古、建筑史学等学科应展开更多对话合作,以期充分地理解、应用建筑实物史料,获得更丰富的研究成果。

附记:感谢北京大学徐怡涛教授开设的《中国古代木构建筑年代学研究纲要》、赵世瑜教授开设的《社会史史料研读》等两门课程对本文研究的帮助,以及侯柯宇、王子寒、周珂帆、王卓、周钰、巴天宇、赵雅婧、袁怡雅、赵玉琦、田雨森等同学在现场调研中对笔者的协助。

[1]科大卫曾指出社会史学者和建筑史学者对彼此领域的生疏:“中国社会史研究者往往对建筑史缺乏足够的敏感;建筑史的研究者,也不见得对社会生活的演变有深入的认识。”参见科大卫《祠堂与家庙——从宋末到明中叶宗族礼仪的演变》,《历史人类学学刊》2003年第2期,第1页。

[2]徐怡涛:《试论作为建筑遗产保护学术根基的建筑考古学》,《建筑遗产》2018年第2期,第1~6页。

[3]参见王元林、李华云《东海神的崇拜与祭祀》,《烟台大学学报(哲学社会科学版)》2008年第2期,第91~94、113页。

[4]《金史》卷三十四《礼志》载:“大定四年(1161年),礼官言:‘岳镇海渎,当以五郊迎气日祭之。’诏依典礼以四立、土王日就本庙致祭,其在他界者遥祀。”中华书局,1975年,第810页。

[5]〔清〕孙必振修康熙《陵川县志》,康熙十九年刻本;〔清〕雷正修《陵川县志》,乾隆五年刻本;〔清〕程德炯修《陵川县志》,乾隆四十四年刻本。

[6]〔清〕徐炑修《陵川县志》,清光绪八年刻本。

[7]杜正贞:《村社传统与明清士绅——山西泽州乡土社会的制度变迁》,上海辞书出版社,2007年,第214页。

[8]事实上,从民国重修碑碑阴及另附的两块人名碑碑文内容看,民国重修的助缘人群、行会组织遍及整个陵川县域。

[9]彭明浩:《地方祠庙中的前廊空间——晋城二仙庙宋代大殿原始格局分析》,《古代文明》(第13卷),上海古籍出版社,2019年,第290~302页。

[10]徐怡涛:《长治、晋城地区的五代、宋、金寺庙建筑》,北京大学博士学位论文,2001年,第54~57页。

[11]前揭徐怡涛:《长治、晋城地区的五代、宋、金寺庙建筑》,第62~64页。

[12]庙东厢楼一层南墙内嵌乾隆十九年(1754年)立石《重修三教堂创建看楼舞楼碑记》:“古有三教堂、五大士庙一院,创自明天启年间”,结合木构形制,以天启年间(1621-1627年)为共存纪年。

[13]据拜殿墙内嵌康熙五年(1666年)《创修拜殿碑记》:“择日鸠工,创建拜殿五楹并重修□□□□月而告成”,结合木构建筑形制,以康熙五年为共存纪年。

[14]真武殿前现存立石于隆庆三年(1569年)《创建三官庙并真武殿记》:“乃建前殿五间,工未讫而维那住持先后没焉……又周缭垣墙,中设门扃……隆庆三年岁在己巳后六月望日……”,结合木构形制,以隆庆三年为共存纪年。

[15]大殿台基现存康熙八年(1669年)题记:“康熙八年岁在己酉二月吉旦重修石台记:昔以石台殿坏,今修殿之后重新修理。”结合木构形制,以康熙八年为共存纪年。

[16]殿内墙嵌万历十九年(1591年)《创建玄帝阁记》:“经营于万历壬午岁孟夏念九日之吉,乐成于万历辛卯年季春望后之□”,结合木构形制,以万历十九年为共存纪年。

[17]戏台内嵌乾隆二年(1737年)《定林寺创建舞楼记》:“工经始于乾隆元年九月,落成于二年四月”, 结合木构形制,以乾隆二年为共存纪年。

[18]庙内存同治十三年(1874年)《重修玉皇庙记》:“又经营数载,复创建舞楼三间,随带东西配房八间……工开十八年,至同治壬申,其工始竣”,结合木构形制,以同治十一年为共存纪年。

[19]前廊墙内嵌光绪十五年(1889年)《建修□□楼房碑记》:“至十五年春,共积钱六拾有余串,始于二月十三日兴工修理,阴则神功佑之,阳则人力助之,不数月而功成告竣”,结合木构形制,以光绪十五年为共存纪年。

[20]前揭徐怡涛:《长治、晋城地区的五代、宋、金寺庙建筑》,第111页。

[21]例如北京大学考古文博学院文物建筑专业测绘的高平马村镇古寨村花石柱庙,该庙一进院落,现地表不见献殿,但经考古发掘,在院落当中远离正殿处发现献殿遗迹,参见王子寒《山西高平古寨村花石柱庙建筑考古复原研究》,北京大学学士学位论文,2020年。

[22]前揭徐怡涛:《长治、晋城地区的五代、宋、金寺庙建筑》,第107页。

[23]前揭徐怡涛:《长治、晋城地区的五代、宋、金寺庙建筑》,第108页。

[24]古代建筑修整所:《晋东南潞安、平顺、高平和晋城四县的古建筑(续)》,《文物参考资料》1958年第4期,第46页。

[25]陈豪:《建筑遗存所见晋东南地区宋金元时期的民众信仰空间》,北京大学博士学位论文,2020年,第72~74页。

[26]表中有确切创建纪年的寺庙建筑,其纪年系依据现场调查所见创建相关碑刻、题记,结合建筑形制判定,其他寺庙建筑无创建文献记载,以依据建筑形制推断的现存原构年代区间作为创建年代。

[27]格局复原图1、2参考对晋东南五代、宋、金时期寺庙建筑规制的研究成果,参见徐怡涛《长治、晋城地区的五代、宋、金寺庙建筑》,北京大学博士学位论文,2001年,第111页。

[28]张庆捷、李裕群、郭一峰:《山西高平羊头山石窟调查报告》,《考古学报》2000年第1期,第85~86页。

[29]杜正贞已论述过泽州社会在北宋时期从佛教独尊到以龙神、玉皇、成汤、二仙等雨神信仰发展的地方信仰变迁历程,参见《村社传统与明清士绅:山西泽州乡土社会制度的变迁》,上海辞书出版社,2007年,第20~28页。

[30]姚春敏、杨康:《清代乡村社庙认定与社神选择——以清代泽州府为中心》,《求是学刊》2020年第5期,第175页。

[31]康熙《陵川县志》卷三记载了明万历三十七年(1609年)和顺治十五年(1658年)陵川的在籍人口:“万历三十七年户一万一千七百九十四,口九万一千二百四十二;国朝顺治十五年户一千七百六十,口二万一千二百七十九。”可见明清之交陵川地区人户的锐减。

[32]见白玉宫东廊庑南四间廊下公元1996年《重塑神像碑文》。

[33]参见赵世瑜《叙说:作为方法论的区域社会史研究》,载所撰《小历史与大历史:区域社会史的理念、方法与实践》,生活·读书·新知三联书店,2006年,第1~14页。