一座显密圆融的西夏华严道场*

——瓜州榆林窟第29窟的图像与功能探析

2022-09-19杨冰华

杨冰华

(内蒙古师范大学民族学人类学学院)

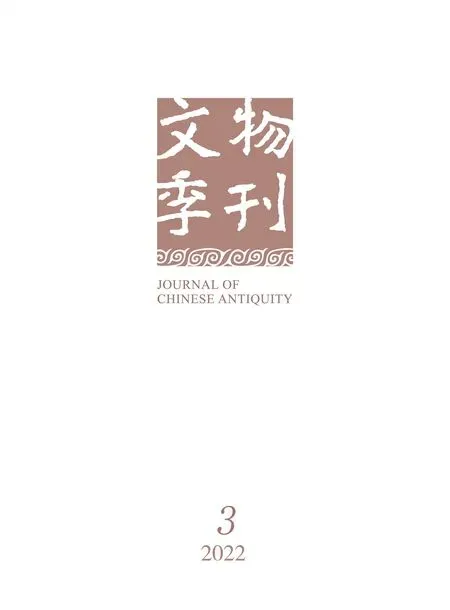

瓜州榆林窟第29窟是西夏统治瓜沙时期营建的一座重要洞窟,该窟位于榆林窟东崖上层窟群北端,窟形结构较为复杂(图一),平面近方形,覆斗顶,带有多个侧室,主室各壁均不开龛,中间塑五层佛坛。该窟壁画内容丰富,包括说法图、水月观音、净土变、文殊变、普贤变、密教金刚手菩萨和不动明王等。榆林窟第29窟是敦煌晚期洞窟中少有的带有完整供养人画像及西夏文题记的洞窟。长期以来,学界都将其作为敦煌晚期洞窟的分期标本。该窟壁画绘制精细,图像组合特殊,使其成为榆林窟最具有代表性的晚期洞窟之一。多年来学界对此窟给予了极大关注,取得了一些成果。综观这些研究,主要涉及洞窟营建年代、壁画及功能等问题[1]。对学界有关该窟的营建年代,笔者此前已经撰文做了讨论,此不赘述[2]。今在宁强、何卯平及郭子睿、李婷等人研究基础上,就其图像组合方式及洞窟功能再做探析。

图一 榆林窟第29窟及周边洞窟平面图

一、一行慧觉与《华严忏仪》

《华严忏仪》全称为《大方广佛华严经海印道场十重行愿常遍礼忏仪》,共计四十二卷,每卷卷首题款:“唐兰山云岩慈恩寺护法国师一行沙门慧觉依经录、宋苍山载光寺沙门普瑞补注、明钦褒忠义忠荩四川布政佛弟子木增订正、鸡山寂光寺沙门读彻参阅、天台习教观沙门正止治定。”就该典籍编撰者沙门一行多认为是盛唐时期著名佛学家、天文学家僧人一行。后来,周叔迦最早对其身份提出了质疑,认为其并非唐代一行而是蒙元初期西夏遗僧沙门一行慧觉[3]。慧觉出生于西夏末年,1127年西夏灭亡后出家为僧,在贺兰山云岩慈恩寺修行,在蒙元初期参与西夏遗民重刻西夏文佛经活动。后来,慧觉从贺兰山来到洛阳白马寺拜龙川修习《华严经》,并协助龙川修缮白马寺,还前往元大都校勘佛经,被授予宗密圆融大师。至元二十四年(1287)后,慧觉在永昌王及太后延请下,多次来到凉州传教,为国祚延寿祈福。仁宗皇庆二年(1313)五月甲寅,慧觉在白马寺去世,遗骸火葬后骨灰送往凉州供养[4]。

礼忏是僧团组织经常举行的修行实践活动。忏法通过礼拜、供花、赞叹、劝请、随喜、回向、发愿等仪式内容达到忏罪悔过的修行目的。佛教的几大宗派均有自己独特的忏法,如净土宗的西方净土行忏、法华三昧忏仪、金光明忏法等。蒙元初期一行慧觉编撰的《华严忏仪》是举行华严忏的参照文本。举行华严忏仪具有灭罪禳灾、护国安民的功效,“为当今皇帝圣寿无穷弘扬正法故敬礼常住三宝,为皇后贵妃公主太子诸王福延万叶深信正法故敬礼常住三宝,为文武官僚天下黎民信乐佛法故敬礼常住三宝,为师僧知识同会善友十方施主三涂八难愿得难障解脱故敬礼常住三宝”[5]。修此忏仪,“十方尽归命,灭罪增净言。愿生华藏海,极乐净土中”。该忏仪被纳入另一位西夏遗民管主八主持在宁夏、永昌等西夏故地印施的大藏经中。据日本善福寺藏《碛砂藏》本《大宗地玄文本论》卷3末管主八施经题记:

上师三宝佛法加持之德,皇帝太子诸王复护之恩,管主八誓报四恩,流通正教,累年发心印施汉本大藏经五十余藏,四大部经三十余部[华严大经一千余部],经论律疏钞五百余部,华严道场忏仪百余部,焰口施食仪轨三千余部,梁皇宝忏、藏经目录、诸杂经典不计其数。金银字书写大华严、法华经等共计百卷,庄严佛像金彩供仪,刊施佛像图本,斋供十万余僧,开建传法讲席,逐日自诵大华严经一百部,心愿未周,钦睹圣旨,于江南浙西道杭州路大万寿寺雕刊河西字大藏经三千六百二十余卷、华严诸经忏板,至大德六年(1302)完备。管主八钦此胜缘,印造三十余藏及大华严经、梁皇宝忏、华严道场忏仪各百余部,焰口施食仪轨千有余部,施于宁夏、永昌等路寺院,永远流通……[6]

由此题记可知,管主八主持印施汉文大藏经和河西字大藏经中均包括了《华严忏仪》,数量达到百余部之多,主要施经对象是兴庆府(宁夏)、西凉府(永昌路)等西夏故地。除常见汉文本《华严忏仪》外,西安市文物局还收藏了元代至元二十七年西夏文《华严忏仪》,汉文本与西夏文本内容并不完全一致,汉文本中插入了《华严经》经文,而西夏文本中则没有经文[7]。令人遗憾的是,由于未知原因,该忏仪在世上并未广泛流传,在元末已经少有人知,直到明代末年在云南丽江木增土司家族资助下才重新流传于世。

二、榆林窟第29窟与《华严忏仪》

榆林窟第29窟整窟壁画及塑像经过统一设计,因而,对其解读也不能将其割裂成孤立的画面。近些年以来,将整个洞窟作为一个研究对象的研究理路已经取得了不少成果[8]。在西夏石窟艺术方面,贾维维对榆林窟第3窟、常红红对东千佛洞第2窟的研究达到了很高水平[9],给后来学者提供了方法论的启迪。目前,该窟壁画内容基本上已经完全释读清楚,南壁窟门两侧为高僧像、高尼像及男女供养人画像,窟门左侧上下两排26身,右侧女性供养人18身。东壁三幅图像,中间为文殊变,左侧金刚手,右侧药师净土变;西壁三幅图像,中间为文殊变,左侧阿弥陀净土变,右侧不动明王。北壁三幅壁画,中间为释迦说法图,两侧均为水月观音。窟顶藻井绘制六字真言,残毁严重,周围为千佛[10]。朱生云认为由于药师变、阿弥陀净土变和水月观音都均有强烈的净土往生涵义,整个洞窟可能是为了纪念夏仁宗而营建的佛教法事道场[11]。对于这一观点,笔者认为确实有一定道理,尤其是洞窟中多幅净土题材作品。不过,对于窟内其他的文殊变、普贤变、高僧像以及两幅藏传佛教题材的不动明王和金刚手均未考虑在内。李婷对该窟图像配置做了系统讨论,认为“正壁灵鹫山说法图表现出法华固守释迦教法正统,阿弥陀经变和药师经变与之构成横三世佛,并与窟顶千佛组合传达出十方三世思想。文殊和普贤图像与正壁说法图构成华严三圣,以华严凸显了圆通显密。水月观音及净土变蕴含荐亡、往生和净土主题思想,具有往生解脱功能,同时以净土顾念苍生大愿。不动明王、金刚手护持佛法,形成威慑。胎藏界曼荼罗统摄全窟图像配置,并与洞窟中央的密教五级台圆台形成呼应,洞窟全窟壁画主题呈殿堂式布局方式用以礼拜,图像的整体配置传达出佑护众生的寓意”[12]。可知,李文在朱文基础上更进一步,对整窟图像及组合做了探究,对我们的继续深入提供了借鉴。笔者在爬梳史料过程中,发现其可能与西夏遗僧一行慧觉编撰的《华严忏仪》存在一定的关联[13]。

(一)真义国师鲜卑智海

榆林窟第29窟南壁东侧上角描绘一身坐姿国师像(图二),国师侧坐于方形束腰金刚法座之上,身下有椭圆形蒲团或圆毯。由于袈裟下摆的遮挡,腿部无法看到,推测可能是结跏趺坐。右手曲肘前伸拈花,左手伸掌掌心朝上持手印,头戴山字形冠,内着僧衣,外罩红色袈裟。国师面前放置一架长腿供案,上面摆放着五个碗,前面一排两个碗,后面一排三个碗,内盛放圆形果实等不同种类的供品。国师身后为一个持伞盖童子,髡发,较好地凸显了其民族属性。在国师像面前为一则莲花幢形的榜题框,里面书写一条西夏文题记,旁边空白处可能准备书写汉文题记,不过由于不明原因并未完成。史金波等人已经对题记内容做了释读,内容为:真义国师昔毕(信毕、西璧、鲜卑)智海。在鲜卑国师像下部为十身高僧像,或坐或立,皆着袈裟,有头光,表明他们并非凡夫俗子,更可能与鲜卑国师一样早已圆寂,往生西方极乐世界之中了。

图二 榆林窟第29窟南壁东侧国师像

宁强及何卯平先生将供案上后排中间位置的供具释读为护摩炉(图三)。进而,他们认为第29窟是为纪念去世的夏仁宗而营建的护摩法会道场,鲜卑国师是法会的主持人[14]。对此观点,郭子睿并不认同,他对此图像重新做了释读,通过研读高清晰数字照片,认为供案上放置的并非护摩炉。护摩炉根据护摩法会性质不同有方形、三角形和圆形的区别,图像中可以看出供案中的确没有护摩炉,因而他们可能误读了盛放供物的餐具。故该窟并不具备做护摩法会的功能[15]。

图三 榆林窟第29窟南壁东侧国师供桌

《华严忏仪》卷四十二记载了《华严经》在东土传译诸师、祖师和大夏国弘扬华严诸师,较为详细地梳理了《华严经》在印度及传入中土过程做出突出贡献的历代祖师。今将内容移录如下:

初西域流传华严诸师

南无依大方广佛华严经造大不思议论一切智者龙树大师菩萨

南无依大方广佛华严经造十地论六相圆融千部论主天亲菩萨

次东土传译华严经诸师

南无晋朝北印土佛陀跋陀罗觉贤三藏法师

南无唐朝中印土地婆诃罗日照三藏法师

南无证圣于阗实叉难陀喜学三藏法师

次东土正传华严祖师

南无大方广佛华严经中第三祖造法界观帝心法顺法师

南无大方广佛华严经中第四祖造十玄门云华智俨法师

南无大方广佛华严经中第五祖造探玄记贤首法藏法师

南无大方广佛华严经中第六祖造大疏钞清凉澄观法师

南无大方广佛华严经中清凉门下得如来知见者三十八大师等千余法师

南无大方广佛华严经中第七祖造华严纶贯注观文圭峰宗密禅师

南无大方广佛华严经中造观注记者广智大师

次大夏国弘扬华严诸师

南无大方广佛华严经中讲经律论重译诸经正趣净戒鲜卑真义国师

南无大方广佛华严经中传译经者救脱三藏鲁布智云国师

南无大方广佛华严经中令观门增盛者真国妙觉寂照帝师

南无大方广佛华严经中流传印造大疏钞者新圆真证帝师

南无大方广佛华严经中开演疏钞久远流传卧利华严国师

南无大方广佛华严经中传译开演自在■咩海印国师

南无大方广佛华严经中开演流传智辩无碍颇尊者觉国师

南无大方广佛华严经中西域东土依大方广佛华严经十种法行劝赞随喜一切法师

南无大方广佛华严经中兰山云岩慈恩寺流通忏法护国一行慧觉法师[16]。

此处,一行慧觉辑录《华严忏仪》对《华严经》在西夏传播及翻译过程中具有突出贡献的高僧大德,如鲜卑真义国师、鲁布智云国师、寂照帝师等祖师做了罗列。其中,鲜卑真义国师位居榜首,被誉为“讲经律论重译诸经”,他是最早将《华严经》翻译成西夏文且融会经律论的大德三藏法师。据史金波对国家图书馆藏元代刊本《现在贤劫千佛名经》卷首版画《西夏译经图》研究,除居于中间高座之上的“都译勾管作者安全国师白智光”外,协助译经的八位僧人中居于右侧末尾者即鲁布智云。其有圆形头光,面容略显老相,八字眉,内着僧祇支,外披田相纹袈裟,左手握经卷,右手持毛笔[17]。鲁布智云在西夏译经场中主要负责润色文笔工作[18],这也与其“传译经者”身份相符。由于《西夏译经图》反映的是西夏秉常皇帝后期的译经活动,而鲁布智云参与了此次安全国师白智光主持的译经活动。可知,由于鲜卑真义国师位列第二位鲁布智云之前,可知其生活年代要早于鲁布智云,即要早于秉常时期,在谅祚朝或秉常时期甚至更早[19]。

(二)禅定高僧或高尼像

在榆林窟第29窟南壁西侧与鲜卑智海对称位置有一身高僧或高尼像(图四)。该身像面容浑圆,眉目清秀,可能是位女性,身着袈裟,结跏趺坐在蒲团上。值得注意的是,此像虽然与鲜卑国师对称分布,二者却也存在明显差异。首先,鲜卑国师为侧面像,而此处为正面像。其次,鲜卑国师面前供桌上摆放五盘供品,此像身前供桌上摆放的却是金刚铃、金刚杵及净瓶三件法器。该细节表明二者在洞窟中的涵义与功能可能存在明显区别。在《华严忏仪》第3卷至第41卷仪文中,每卷开篇“直言赞佛”下列多位赞叹佛名号,最后为“南无大愿掼甲求生净土末浊夏国护持正法护法国师”[20]。可知,这位僧尼在洞窟中的角色是护法国师,因而其供桌上才会放置金刚铃、金刚杵这样具有护持正法功能的法器,在举行华严忏仪时也具有护持道场的作用。

图四 榆林窟第29窟南壁西侧禅定僧人像

另外,郭子睿认为僧尼像右侧一身弓腰姿势的比丘手持物品为齿木,进而他认为此场景表现了做灌顶法会前清洁空腔的场景,与宋法贤《佛说瑜伽大教王经》有关灌顶道场记载相符合,因而该窟更有可能是用来做灌顶法会的道场[21]。其实除密教之外,在举行华严忏仪时,在发愿归命礼拜华严本尊毗卢遮那佛后,还需要念诵毗卢遮那灌顶光咒:

经云:若复有人十方佛刹尘数劫中造,十恶五逆四重等罪,由此重罪直堕阿鼻地狱中,若有人持诵此毗卢遮那佛咒与彼亡者,或散墓上尸骸名牌等上,以华米等颂二十一遍,或颂百八遍,抛散彼形骸上,毗卢遮那佛本愿力,故放大光明,照彼罪人身上,一切业障悉皆消灭,以光明中摄往于西方极乐国土莲花化生[22]。

可知,在华严信仰中也有类似灌顶之类的仪式。值得注意的是,僧尼像为正面坐像,除东千佛洞第4窟塔龛外,其余黑水城出土唐卡、洞窟壁画等图像中均为四分之三脸的侧面像,更加说明此像可能具有独特的功能。僧尼像以正面像出现,此时其目光才能刚好与正壁以释迦说法为核心的图像相会。在洞窟之内进行礼拜瞻仰的信众可以通过僧尼的目光,将视线引向正壁的释迦说法场景。僧尼像左右两侧各有一身身着袈裟的比丘弟子像和一身年长的俗装供养人。下部左侧还有一身比丘像,右侧除持齿木比丘外另有一身年轻的供养人。他们可能是不同身份的信众代表,引导信众一心向佛,坚守道心。

(三)文殊变与普贤变

第29窟东西两壁各绘制三幅图像,东壁中间为文殊变,西壁中间为普贤变。文殊与普贤是释迦牟尼佛的两位上首弟子,文殊掌管般若智慧,号称智慧第一;普贤掌管行德,行德第一。除特殊的五台山图中文殊会单独出现外,其余场景中他们都会成对出现。西夏时期文殊与普贤信仰均很盛行,在西夏营建的敦煌石窟中也常绘制文殊变与普贤变,甚至在莫高窟第164窟中绘制多幅文殊变与普贤变。据西夏法典《天盛律令》规定,《文殊真实名经》、《华严经普贤行愿品》是僧人出家、升迁时必须能够熟练念诵的经典[23]。在西夏时期举行大型法会活动印施的佛经中,动辄就大量印施数十万卷的典籍。如乾祐二十年(1189)仁宗皇帝主持印施西夏文、汉文《普贤行愿品》等典籍多达九万三千部[24]。

第29窟文殊变与普贤变在内容和题材上并无特殊之处。东壁中间为文殊变(图五),画面中心位置是文殊骑狮像,四周为眷属。青狮子下方为于阗国王,络腮胡须,与五代时期新样文殊像中表现手法一致。需要注意的是,五尊文殊变中的佛陀波利并未出现,只绘制了一身青衣老人,他代表了文殊化现的白衣老人。其左手持经卷,右手持骨朵置于肩上,神态做恐惧奔跑状。由于缺少了佛陀波利,且持手杖的白衣老人被持骨朵的青衣老人代替,可知,这应是西夏时期新创造出的新图像样式。

图五 榆林窟第29窟东壁文殊变

西壁中间为普贤变(图六),表现了普贤菩萨在山岳之中为众听法菩萨讲法场景,中间普贤菩萨骑乘在六牙白象上,大象脚踩莲座,下方有肤色黝黑的昆仑奴。前方为赤裸下身的善财童子,双手合十作礼拜状。普贤菩萨左前方为持拐杖的青衣老人。贾维维认为这种样式的普贤变是为了保持与文殊变中的罽宾僧人佛陀波利巡礼五台山时遇到文殊菩萨化现白衣老人场景保持对称而创造出的场景,并无经典依据[25]。需要注意的是,青衣老人面容清瘦,与常见党项人宽阔的面相存在较大差异。另外,老人左手持经卷,很有可能是《普贤行愿品》,右手持骨朵,这是从辽地传播而来的仪仗,在河北宣化辽墓壁画中多次出现,表明西夏佛教与辽代存在图像与文本的互动关系。

图六 榆林窟第29窟西壁普贤变

另外还需要注意的是,图像的背景中出现了几何条块状的山岩,此表现手法与藏地唐卡极为相似,表明二者也存在着一定的互相借鉴[26]。在《华严忏仪》中,文殊菩萨与普贤菩萨是举行忏仪迎请的神祇,也是信众持花绕佛坛行道时念诵的两位菩萨名号[27]。

(四)药师经变、阿弥陀经变、水月观音

第29窟东西壁北侧各绘制一幅经变画,表现了佛国的净土世界,东壁为药师经变,西壁为阿弥陀经变。两幅净土变表现手法相似,画面中心位置为三开间的宫殿楼阁,中间为主尊,药师经变两侧为两身立姿大菩萨并侍从像(图七),阿弥陀经变两侧楼阁中心位置是放在莲花幢上的三颗放光宝珠。两幅净土变画面底部为莲花池,池内莲花盛开,摇曳生姿,部分莲苞内生长着化生童子,含苞待放。两侧各有听法菩萨、弟子及护法天王,人数不等,皆环绕莲花池或坐或立,仪态万千。

图七 榆林窟第29窟东壁北侧药师经变

北壁东西两侧各一幅水月观音。两幅水月观音对称分布,构图、形象、侍从并无明显区别。观音皆自在坐于岩石之上,背靠山岩,身后生长着一棵茂盛的芭蕉树,空中飞翔两只鹦鹉,表现身处旷野之中的场景。水月观音与鹦鹉的组合是北宋时期新出现的图像样式,后来随着《鹦哥宝卷》的影响成为明清时期非常普遍流行的图像样式[28]。两幅水月观音图像下部区别较大,东侧者下部漫漶厉害,隐约可以看到有数身行走的人物和大型兽类动物。西侧者画面较为清楚,图像上部表现了观音道场普陀珞珈山,茂林修竹,鹦鹉飞翔,一棵亭亭玉立的芭蕉树。画面下部为莲花池,池中生长着莲花,莲花池内还有一条游龙,龙全身被火焰纹包裹。这幅画面下部可以看到八身人物,另外还有一匹白马。人物有世俗人也有高僧,形象大小有主次之分。早年这组人物被当做《唐僧取经图》,后来刘玉权撰文认为他们是不远万里,跋山涉水前往观音道场普陀珞珈山朝圣的香客[29]。另外,对于水月观音图像中下部莲花池中出现的龙形象也是前所未见的新样式。不过,观音和龙的图像组合模式在明清时期却较为常见,成为观音化身之一的龙头观音图像基本要素,也可看出西夏对后世佛教艺术的影响。

相传,水月观音是由晚唐时期大画家周昉所创的新图式,随后很快出现在唐两京地区的寺观壁画之中。水月观音并无经典依据,但信众还是创作出了《水月观音经》这样的疑伪经。著名的敦煌莫高窟藏经洞曾出土曹氏归义军时期翟奉达为其亡母马氏抄写的《水月观音经》以及绘制的水月观音卷轴画(图八)。水月观音具有强烈度亡的功用也被西夏继承了下来。除保留水月观音图像中原有自在坐、大圆光、茂林修竹、水流以及岩石上放置净瓶等元素外,西夏人又创造出了直接表现与死亡相关的丧葬、地狱审判等场景[30]。常红红对瓜州东千佛洞第2窟中心柱甬道南北两壁的水月观音图像做了精彩解读,认为其中出现的判官等地狱题材表明后室是一个专门举行超度亡魂、饿鬼的法会道场,具有度亡功用的水月观音在其中扮演重要角色[31]。

图八 法国吉美博物馆藏敦煌绢画千手千眼观音经变右下角水月观音

需要注意的是,在第29窟两幅净土变的左右下角落位置,尤其是画面较为清晰的阿弥陀净土变中,左右两个角落处各出现一身手持红色旗幡朝前方紧急追赶状的小鬼(图九)。左侧小鬼上身着宽护腰,下身着短裤,赤裸双足,扛着一面红色旗帜;右侧小鬼怒目圆瞪,嘴巴大张,上身赤裸,下身着短裤,双脚赤裸,肩膀上扛着一面红色旗帜做奔跑状。

图九 榆林窟第29窟西壁北侧阿弥陀经变中小鬼

这一场景与瓜州东千佛洞石窟第2窟中心柱甬道左右两侧水月观音中画面极为相似,后者除小鬼外还出现了手持卷宗的判官、持幡幢的天女,表现了地狱审判的场景。常红红认为这种将水月观音的度亡观念与佛教地狱观念相结合表现了西夏的宗教图像实用性的“借用”[32]。然而,榆林窟第29窟阿弥陀净土变中只出现了一身小鬼,再无判官及持幡幢天女等其他人物。因而,笔者认为此处并非为了表现地狱审判,只是用这身小鬼给信众强调护持正法往生阿弥陀净土世界的紧迫性,否则一旦稍有懈怠,随时都可能被小鬼抓回地狱之中。同时,这身小鬼的存在,也为瓜州地区的两大石窟群——榆林窟与东千佛洞可能存在人员与图像的互动与交流提供了佐证。

西夏时期非常流行净土信仰,在莫高窟西夏时期重绘的洞窟中主要以简单的净土变为主要题材,尤其是西方净土变、药师净土变和弥勒净土为代表[33]。另外,黑水城遗址中出土大量阿弥陀接引图,阿弥陀佛及两位胁侍菩萨乘云而来,两位菩萨双手抱着大莲花接引亡者化生的化生童子。另外,在西夏皇室印施的佛经里面也多有《观弥勒菩萨上生兜率天经》等净土典籍,比如乾祐二十年在兴庆府大度民寺举行上生兜率天宫弥勒广大法会,印施十五万卷《观弥勒菩萨上生兜率天经》[34]。为了更好地达到往生净土的终极目的,西夏人还创造性地撰修了《密咒因缘往生集》,将密宗、净土宗等多种宗派往生净土途径融为一体,临终之时只要念诵33个咒语的其中之一即可往生净土世界,可知西夏人的净土信仰注重现实利益且简单易行[35]。

《华严忏仪》的最高目标是达到莲花藏世界,净土世界只是中间过程的节点[36]。因此,“十方尽归命,灭罪增净言。愿生华藏海,极乐净土中”成为文本内出现次数最多的偈子。法会开始迎请的神祇为毗卢遮那佛、卢舍那佛、释迦牟尼佛、药师佛、阿弥陀佛、普贤菩萨、文殊菩萨和观音菩萨,这些题材在第29窟中基本全部有所表现。另外还需注意的是,《华严忏仪》卷末记载法会最后一个环节是举行阿弥陀佛会。

又复是人临命终时,最后刹那,一切诸根,悉皆散坏。一切亲属,悉皆舍离;一切威势,悉皆退失;辅相大臣宫殿内外象马车乘珍宝伏藏,如是一切无复相随,唯此相随。唯此愿王,不相舍离,于一切时,引导其前,一刹那中,即得往生极乐世界。到已即见阿弥陀佛、文殊师利菩萨、普贤菩萨、观自在菩萨、弥勒菩萨等,此诸菩萨色相端严,功德具足,所共围绕,其人自在,生莲花中[37]。

可知,通过举行阿弥陀佛会使亡人能够快速到达西方极乐世界,得见阿弥陀佛和文殊、普贤、观音、弥勒等菩萨。再加上西夏人推崇的只要念诵密教咒语即可迅速到达的方便法门,使西方净土世界并非遥遥无期。华严忏仪的最终目标是通过净土世界的中转而到达华严尊奉的莲华藏世界。

(五)金刚手菩萨、不动明王和六字真言

第29窟东壁南侧绘制金刚手菩萨、西壁南侧为不动明王,窟顶位置绘制千佛和六字真言。金刚手菩萨和不动明王图像皆分为上下两块区域,中间用界栏分隔开,上面大幅画面为主尊,下面小幅画面为听法信徒。金刚手菩萨一面三目,怒发冲冠,具有马蹄形的绿色头光,浑身被红色的火焰纹包围。上身赤裸,脖子上挂一大串璎珞组成的花鬘。腰间系虎皮裙,戴臂钏,左手持绢索,右手持金刚杵。两脚踩踏一条蛇,这是非常少见的图样。郭子睿认为金刚手菩萨在做灌顶法会时起护法和加持的双重作用。忿怒像使灌顶弟子从业障烦恼中醒悟,从而受到上师的殊胜灌顶[38]。金刚手菩萨是佛菩萨力量的集合体,“皈依金刚手,怀嗔阎魔使。见彼心畏惧,四方速逃逸”。真言密教认为,华严教主毗卢遮那佛在持金刚宫为持金刚众及诸菩萨讲法,持金刚众上首即金刚手菩萨[39]。在画面下方为两身正在山窟之中进行修禅打坐的弟子像,每人均坐在方形的坐垫上,二者中间摆放一个盘子,内盛鲜花状物品。值得注意的是,画面背景是几何状山岩,这是受到密教唐卡艺术影响的表现特征。

西壁南侧为不动明王,画面也分为上下两块区域,上部分为主尊不动明王。主尊一面三目,怒发冲冠,脖子上挂一圈璎珞做成的花鬘。右手持剑,左手持绢索,下身着虎皮裙,显忿怒像。不动明王是一切诸佛教令轮身,在十大明王中处于上首明王地位,其奉大日如来教令示现忿怒身,降服一切恶魔,调服邪魔外道,护持正法,同样具有护持道场的功用。不动明王画面下部也有左右两身打坐的僧人,二者中间有一盘供物。这种在主尊下部绘制僧人打坐的图式极有可能是西夏时期的创造,他们是崇信佛法的信众代表,也是在洞窟中瞻仰礼佛信众的效仿对象。第29窟东西两壁南侧的这两幅密教尊神是该窟的代表作品之一,也是表现该窟将汉传佛教与藏传佛教完美融为一体的佐证。同时也因为这两幅密教题材壁画,该窟长期被当作榆林窟第19窟题记中甘州画师高崇德所绘制的秘密堂。

第29窟窟顶藻井绘制一朵大莲花(图一〇),每朵莲花瓣内绘制一个六字真言梵文种子字,组成一个曼荼罗。不过,由于残损非常严重,目前只能看到一个整字、三个残字。不过,郭子睿认为窟顶并非六字真言曼荼罗,而是由诸尊种子字组成的法曼陀罗,是专门为资力不足初入密乘的新人特意绘制[40]。由于学力不迨,对于窟顶位置究竟是六字真言还是法曼陀罗,笔者也不能很好地判断,此问题还有继续讨论的空间。

图一〇 榆林窟第29窟窟顶藻井

在《华严忏仪》中出现了大量咒语,包括无量种咒、结广大不空摩尼印咒、供养总持咒、忏悔灭罪印咒等大约11种密咒。综观这些密咒并非杂乱无章,而是主要分为供养和忏悔两类。在华严忏仪法会活动中,也通过供养和忏悔达到禳灾修福的最终目的,通过净土和密教的助缘,最终实现往生莲花藏世界的终极目标[41]。

(六)中心佛坛

榆林窟第29窟为覆斗形,平面近似方形,横长5.9米,纵长5.8米,四壁高2.5米,中央窟顶处高4米,面积33.64平方米。窟内地面中间有一座带坛基的五层佛坛(图一一),坛基为方形,高0.45米,边长2.7~2.8米不等。坛基上为五层圆形佛坛,每层高0.32米,宽度由上而下每层增宽0.4米[42]。第29窟的空间面积可以同时容纳10~20人,完全能够满足一般性法会的空间需求。榆林窟第29窟中壁画之中并无华严本尊毗卢遮那佛的相关题材,而在窟内中心位置设置佛坛,坛上现有清代塑像。另外,刘玉权认为西夏营建洞窟时中心佛坛上极有可能会安置佛像,以此表现身处曼荼罗场中。他推测塑像可能是类似莫高窟第465窟的欢喜佛或者比较荒诞的塑像,因与当地传统价值观念不符,最终难逃被捣毁的命运[43]。

图一一 榆林窟第29窟中心佛坛

另外,中心佛坛还起分隔空间的作用。在佛教礼忏活动中多用跪拜和立姿行道方式进行,行道是由北朝时期绕塔演变而来的礼佛仪式,北朝时期莫高窟洞窟窟形多为中心柱窟,即为了满足行道仪式时对空间的需求。在佛经中常用右绕表示对佛陀的敬意。据《四分律行事钞资持记》:“顺佛行即右绕,西入东出,佛在我右,偏袒右肩示有执行之务,逆行则左绕。”[44]在忏悔发愿之后信众应该“一心正身威仪,右绕法座,烧香散花,安详徐步,意念三宝微妙功德,口中称念:南无法界十方佛、南无法界十方法、南无佛教十方僧、南无毗卢遮那佛、南无释迦牟尼佛、南无大方广佛华严经、南无普贤菩萨、南无文殊师利菩萨……”[45]。因此,第29窟举行华严忏仪时在行道环节中信众需要环绕中心佛坛行进。洞窟中心的佛坛可以使信众有秩序地右绕行道礼佛。

除分隔空间作用外,中心佛坛还有一个实用性功能,即可以用来在每层台级上摆放供物。做华严忏仪法会需要七日或二十一日,均是日出时分进入道场,午时教戒,斋后召请,晚上放施食、燃灯行道。另外,做法会时还需要很多供养具、供品。据《华严忏仪·广修供养》:

悉以上妙供养具而为供养,所谓华云、鬘云、天音乐云、天伞盖云、天衣服云;天种种香、涂香、烧香、末香、如是等云,一一量如须弥山;燃种种灯、酥灯、油灯,诸香油灯,一一灯柱如须弥山,一一灯油如大海水。以如是等诸供养具,常为供养,乃至此广大最胜供养虚空界尽,众生界尽,众生业尽,众生烦恼尽,我供乃尽。而虚空界乃至烦恼不可尽,故我此供养亦无有尽[46]。

可知,在做法会时需要燃放大量香、灯,再加上放施食的各项食物,整个洞窟需要很大的空间来摆放这些物品。而第29窟除了中心佛坛外,四壁均无开龛,四周过道需要绕行行道,故而也无法摆放大型桌案等用具。可知,该窟除中心佛坛外再无其他可供摆放物品的场地。做法会时将这些灯、香等物品摆放在坛上,营造出“一一灯柱如须弥山”、“一一香如须弥山”的宗教氛围。

三、小 结

榆林窟第29窟是敦煌西夏石窟的代表性洞窟。长期以来,该窟被当作“乾祐廿四年”题记中甘州画师高崇德所绘制的秘密堂,也被视为唯一可考证具体营建年代的西夏洞窟。经考证可知,该窟图像与夏末元初西夏遗僧一行慧觉编撰的《华严经海印道场忏仪》存在密切关联。虽然该典籍在夏末元初编辑问世,但该窟图像配置组合却能够较好地与之匹配,因而,也从另一个侧面为讨论在一行慧觉编撰《华严忏仪》之前相关版本的流传提供了可能。第29窟绘制的鲜卑真义国师、禅定高僧、文殊变、普贤变、水月观音、阿弥陀经变和药师经变等图像是华严道场的组成部分。另外,东西两壁南侧还绘制密教题材的金刚手菩萨和不动明王,窟顶藻井绘制六字真言种子字曼荼罗。

洞窟内绘制的鲜卑国师是西夏的华严初祖,也是华严忏仪道场中召请赞叹的对象之一;禅定高僧或高尼像面前供桌上摆放金刚铃、金刚杵等法器,表明其为华严忏仪道场的护法国师;文殊变与普贤变是西夏时期非常流行的题材,文殊、普贤与正壁中间的释迦说法图共同组成了华严三圣,恰好营造出华严忏仪道场的属性;水月观音、阿弥陀经变和药师经变具有明显的荐亡、往生净土寓意,这与西夏时期浓厚的净土信仰密不可分,内蒙古黑水城遗址出土大量印施佛经题记、发愿文等材料是西夏净土信仰的佐证;金刚手菩萨、不动明王是密教中的护法神祇,他们在华严道场中扮演降服外道、护持正法的角色。总之,榆林窟第29窟壁画图像组合方式融合了华严的圆教思想,另加入了西夏人尤其推崇的往生净土理念,形成了华严、密法、净土三者密不可分的宗教氛围,整个洞窟将显密两种题材完美地融合在一起,共同彰显了超度亡灵、往生净土的设计理念,使信众在净土阿弥陀、药师、观音,密教金刚手菩萨、不动明王等护法神祇的资荐下,最终到达华严崇尚的莲花藏世界。

[1]刘玉权:《榆林窟第29窟窟主及其营建年代考论》,敦煌研究院编:《段文杰敦煌研究五十年纪念文集》,世界图书出版公司,1996年,第130~138页;宁强、何卯平:《西夏佛教艺术中的“家窟”与“公共窟”——瓜州榆林窟第29窟供养人的构成再探》,《敦煌学辑刊》2017年第3期,第137~145页;公维章:《瓜州榆林窟第29窟营建年代新探》,敦煌研究院编:《回鹘·西夏·元代敦煌石窟与民族文化学术研讨会会议交流文集》(上),2017年10月13~16日,甘肃敦煌;朱生云:《榆林窟第29窟壁画研究》,陕西师范大学硕士学位论文,2018年;郭子睿:《一所石窟中的密教灌顶道场——瓜州榆林窟第29窟洞窟功能再探》,《西夏研究》2019年第2期,第57~66页;李婷:《榆林窟第29窟图像配置研究》,《法音》2021年第4期,第58~65页;刘维栋:《甘肃瓜州榆林窟第29窟西夏男性供养人再考》,《北方文物》2021年第6期,第105~110页。

[2]杨冰华:《宿白先生与榆林窟第29窟研究》,《宿白纪念文集》(学术卷),文物出版社,2021年。

[3]周叔迦:《馆藏西夏文经典目录》,《国立北平图书馆馆刊》1930年第4卷第3号。

[4]白滨:《元代西夏一行慧觉法师辑汉文<华严忏仪>补释》,杜建录编:《西夏学》第1期,宁夏人民出版社,2007年,第76~81页;崔红芬:《僧人“慧觉”考略——兼谈西夏的华严信仰》,《世界宗教研究》2010年第4期,第47~57页;李燦、侯浩然:《西夏遗僧一行慧觉生平、著述新探》,杜建录编:《西夏学》第6辑,上海古籍出版社,2010年,第176~190页;﹝俄﹞索罗宁《一行慧觉及其<大方广佛华严经海印道场十重行愿常遍礼忏仪>》,《台大佛学研究》2012年总第23期,第1~76页。不过,由于行迹与年齿的多重矛盾,西夏遗僧一行慧觉是否与蒙元洛阳白马寺方丈慧觉为同一人还有待更多资料考证。详见吴国圣《杜建录<党项西夏碑石整理研究>》,《台大历史学报》总第61期,2018年6月,第468~470页。

[5](元)一行慧觉编撰:《大方广佛华严经海印道场十重行愿常遍礼忏仪》,日本藏经书院本,书林书局,2015年,第7页。

[6]王国维:《两浙古刊本考序》,《观堂集林》(4),中华书局,1959年,第1051页。1931—1935年间,上海影印宋版藏经会将陕西西安开元寺、卧龙寺藏《碛砂藏》(今存陕西省图书馆)影印出版,但是在制作经版时将一些愿文题记删除,故此影印版中无此题记。参看杨绳信《论<碛砂藏>》,《文物》1984年第8期,第54页。

[7]许鹏:《中藏S21·002号西夏文<华严忏仪>残卷考释》,《五台山研究》2015年第1期,第31页。

[8]近几年来单窟研究取得了很多成果,尤其是兰州大学多位硕博士学位论文均采用了单窟研究的方法。举其要者如:公维章:《涅槃、净土的殿堂——敦煌莫高窟第148窟研究》,兰州大学博士学位论文,2003年;王中旭:《阴家政窟——礼俗、法事与家窟艺术》,中央美术学院博士学位论文,2009年;魏健鹏:《生天与净土——莫高窟第9窟研究》,兰州大学硕士学位论文,2012年;郑怡楠:《敦煌法荣窟研究》,中央美术学院博士学位论文,2014年;高秀军:《敦煌莫高窟第55窟研究》,兰州大学博士学位论文,2016年;宁晴:《敦煌莫高窟大乘菩萨戒坛窟研究——以敦煌莫高窟第196窟为例》,兰州大学硕士学位论文,2017年;邵强军:《敦煌曹议金第98窟研究》,兰州大学博士学位论文,2017年。沙武田:《榆林窟第25窟:敦煌图像中的唐蕃关系》,商务印书馆,2016年;郭俊叶:《敦煌莫高窟第454窟研究》,甘肃教育出版社,2016年;赵晓星:《梵室殊严——敦煌莫高窟第361窟研究》,甘肃人民美术出版社,2017年。等等。

[9]贾维维:《榆林窟第三窟壁画与文本研究》,浙江大学出版社,2020年;常红红:《东千佛洞第2窟壁画研究》,首都师范大学博士学位论文,2015年。

[10]敦煌研究院编:《敦煌石窟内容总录》,文物出版社,1996年,第215页;敦煌研究院编:《安西榆林窟》,文物出版社,1982年,第116~130页;张伯元:《安西榆林窟》,四川教育出版社,1996年,第147~148页;朱生云:《榆林窟第29窟壁画研究》,陕西师范大学硕士学位论文,2018年,第13~18页。

[11]朱生云:《榆林窟第29窟壁画研究》,陕西师范大学硕士学位论文,2018年,第55页。

[12]李婷:《榆林窟第29窟图像配置研究》,《法音》2021年第4期,第63页。(元)一行慧觉编撰:《大方广佛华严经海印道场十

[13]重行愿常遍礼忏仪》,日本藏经书院本,书林书局,2015年。

[14]宁强、何卯平:《西夏佛教艺术中的“家窟”与“公共窟”——瓜州榆林窟第29窟供养人的构成再探》,《敦煌学辑刊》2017年第3期,第137~145页。

[15]郭子睿:《一所石窟中的密教灌顶道场——瓜州榆林窟第29窟洞窟功能再探》,《西夏研究》2019年第2期,第58页。

[16](元)慧觉辑:《华严经海印道场忏仪》,《卍续藏》,第74册,第1470号,第355页。

[17]史金波:《<西夏译经图>解》,《文献》1979年第1期,第219页。

[18]段岩、彭向前:《<西夏译场图>人物分工考》,《宁夏社会科学》2015年第4期,第135页。

[19]崔红芬:《文化融合与延续:11-13世纪藏传佛教在西夏的传播与发展》,民族出版社,2014年,第56页。最近,其又对鲜卑国师的生活年代做了进一步推论,认为是秉常或元昊时期。详见崔红芬《西夏佛教文献研究论集》,宗教文化出版社,2017年,第466页。

[20](元)一行慧觉编撰:《大方广佛华严经海印道场十重行愿常遍礼忏仪》,日本藏经书院本,书林书局,2015年,第29页。

[21]郭子睿:《一所石窟中的密教灌顶道场——瓜州榆林窟第29窟洞窟功能再探》,《西夏研究》2019年第2期,第57~66页。

[22](元)一行慧觉编撰:《大方广佛华严经海印道场十重行愿常遍礼忏仪》,日本藏经书院本,书林书局,2015年,第14页。

[23]史金波、聂鸿音、白滨译注:《天盛改旧新定律令》,法律出版社,1999年,第404页。

[24]史金波:《西夏佛教史略》,宁夏人民出版社,1988年,第96~97页。

[25]贾维维:《榆林窟第3窟壁画研究》,首都师范大学博士学位论文,2014年,第134页。

[26]朱生云:《榆林窟第29窟壁画研究》,陕西师范大学硕士学位论文,2018年,第22页。

[27](元)一行慧觉编撰:《大方广佛华严经海印道场十重行愿常遍礼忏仪》,日本藏经书院本,书林书局,2015年,第14页。

[28]杨冰华:《鹦鹉观音图像探源——以陕西蓝田水陆庵为中心》,《南京艺术学院学报》(美术与设计)2018年第3期,第128~133页。

[29]刘玉权:《榆林窟第29窟考察与研究》,敦煌研究院编《榆林窟研究论文集》(上),上海辞书出版社,2011年,第373页。

[30]常红红:《东千佛洞第2窟壁画研究》,首都师范大学博士学位论文,2015年,第99页。

[31]常红红:《东千佛洞第2窟壁画研究》,首都师范大学博士学位论文,2015年,第108页。

[32]常红红:《东千佛洞第2窟壁画研究》,首都师范大学博士学位论文,2015年,第105页。

[33]公维章:《西夏时期敦煌的净土信仰》,《泰山学院学报》2008年第5期,第81~84页。

[34]史金波:《西夏佛教史略》,宁夏人民出版社,1988年,第96页。

[35]崔红芬:《文化融合与延续:11-13世纪藏传佛教在西夏的传播与发展》,民族出版社,2014年,第231页。

[36]李灿:《元代西夏人的华严忏法——以<华严经海印道场忏仪>为中心》,北京大学硕士学位论文,2010年,第95页。由于北京大学学位论文在中国知网等众多期刊数据库中无法获取,此文由田卫卫博士通过其在校师弟采用拍摄方式获取部分内容,在此表示衷心感谢。

[37](元)一行慧觉编撰:《大方广佛华严经海印道场十重行愿常遍礼忏仪》,日本藏经书院本,书林书局,2015年,第427页。

[38]郭子睿:《一所石窟中的密教灌顶道场——瓜州榆林窟第29窟洞窟功能再探》,《西夏研究》2019年第2期,第62页。

[39]党措《:宗教学视野下的金刚手研究》,《西藏大学学报》2017年第4期,第39页。

[40]郭子睿:《一所石窟中的密教灌顶道场——瓜州榆林窟第29窟洞窟功能再探》,《西夏研究》2019年第2期,第62~63页。

[41]李灿:《元代西夏人的华严忏法——以<华严经海印道场忏仪>为中心》,北京大学硕士学位论文,2010年,第96~98页。

[42]刘玉权《:榆林窟第29窟考察与研究》,敦煌研究院编:《榆林窟研究论文集》(上),上海辞书出版社,2011年,第368页。

[43]刘玉权《:榆林窟第29窟考察与研究》,敦煌研究院编:《榆林窟研究论文集》(上),上海辞书出版社,2011年,第369页。

[44]《大藏经》卷四〇,第408页。

[45](元)一行慧觉编撰:《大方广佛华严经海印道场十重行愿常遍礼忏仪》,日本藏经书院本,书林书局,2015年,第14页。

[46](元)一行慧觉编撰:《大方广佛华严经海印道场十重行愿常遍礼忏仪》,日本藏经书院本,书林书局,2015年,第17页。