尖孢镰刀菌F-1对草莓灰霉病防控效果及机制初探

2022-09-16肖姬玲梁志怀

肖姬玲,熊 毅,梁志怀,杨 科

(湖南省农业科学院农业生物技术研究所,长沙 410125)

由灰葡萄孢菌B. cinereaPers.引起的草莓灰霉病,是草莓生殖生长期间和采后主要真菌性病害,严重影响草莓品质,缩短草莓销售货架期[1]。目前,化学防治是防治灰霉病的最有效方法,随着人们对食品安全和环境保护问题关注程度的增加,寻求安全、高效、环境友好的生物防治方法已成为趋势[2,3]。用于灰霉病防治研究和应用的生防菌株主要包括细菌类的芽胞杆菌Bacillusspp.、假单胞杆菌Pseudomonasspp.和洋葱伯克氏菌Burkholderiacepacia等[4-6],以及真菌类的酵母菌Saccharomycetes和木霉菌Trichodermaspp.等[7-10]。哈茨木霉菌能够产生抗生素,并通过寄生来控制灰霉菌的生长,具有抗争性、寄生性、抗生性等特性,对草莓灰霉病表现出较好的防治效果[11]。非致病性尖孢镰刀菌Fusarium oxysporum菌株在枯萎病类防控上表型出优异效果,并已有较多的研究报道,但利用非致病性尖孢镰刀菌防控灰霉病相关研究较少[12]。水杨酸(salicylicacid,SA)是一种广泛存在于植物体内的酚类激素,具有诱导抗病作用,适宜浓度的SA处理可以延缓贮藏期间草莓果实品质下降并抵御灰霉病的发生[13]。本试验以SA为对照,对比了哈茨木霉和两株非致病性尖孢镰刀菌菌株对草莓灰霉病的防控作用,发现菌株F-1对灰霉病具有较好的防效,继而以化学药剂嘧霉胺悬浮剂和清水为对照,测定了F-1对草莓灰霉病的田间防效。并从拮抗抑菌和诱导抗病两个方面对该菌防控灰霉病的机制进行探究,旨在明确尖孢镰刀菌F-1对草莓灰霉病的生防效果和作用机制。

1 材料与方法

1.1 供试材料和仪器

试验用草莓品种为“红颜”,果实大小均匀,成熟度一致,无物理损伤;供试菌株:灰葡萄孢B. cinerea菌株ACCC37712来源于中国农业微生物菌种保藏管理中心,哈茨木霉Trichoderma harzianumT2-16、尖孢镰刀菌F. oxysporum菌株F-1和F-2 均由本实验室从长沙县高桥镇非耕作休闲地分离。接种试验表明,菌株F-1和F-2对草莓、番茄、甘蓝、白菜和瓜类等十余种常见作物不致病;其他供试试剂包括CheKineTMPeroxidase(POD)Activity Colorimetric Assay Kit、CheKineTMPhenylalanine Ammonia Lyase(PAL)Activity Colorimetric Assay Kit和CuZn/Mn-SOD活性检测试剂盒(WST-8法)等。供试仪器包括JXFSTPRP-64 样品快速研磨仪、Centrifuge 5424R 高速冷冻离心机、HP300G 智能光照培养箱、CX31 OLYMPUS生物显微镜、SW-CJ-1D 单人单面垂直净化工作台、Thermo Scientific Multiskan FC 酶标仪等。

1.2 试验方法

1.2.1 SA、尖孢镰刀菌 F-1、尖孢镰刀菌 F-2、哈茨木霉对草莓果实灰霉病的防控效果测定 配制浓度为100 μg/mL的SA溶液备用。将尖孢镰刀菌菌株F-1、F-2、哈茨木霉在PDA平板上活化;4 d后用5 mm打孔器在菌落边缘打取菌饼,转接到 PDB 培养基中28 ℃、150 r/min摇培5 d。四层灭菌擦镜纸过滤获得各菌株的孢子发酵混液,将孢子浓度调节到1×106孢子/mL。分别取大小均匀、果质硬实、果表微红的4个草莓放入上述3个菌株孢子发酵混液、SA溶液及2份双蒸水中浸泡20 min,然后放入相应的消毒好的发芽盒中。其中一份双蒸水处理的4个草莓均接种5 mm的空白琼脂块,作为空白对照CK1,另一份接种5 mm的灰霉病菌菌饼作为CK2,其余的各处理每个草莓上接种直径为5 mm的灰霉病菌菌饼,置于20 ℃、光照12 h/黑暗12 h条件下培养。每天观察草莓灰霉病病情发展情况,并拍照。

1.2.2 尖孢镰刀菌F-1与灰葡萄孢的平板对峙试验 在同一PDA 平板上接种尖孢镰刀菌及灰葡萄孢菌菌饼(Φ=5 mm),两菌饼之间间隔20 mm,设3个重复,于20 ℃黑暗条件下保湿培养。每天观察各菌株生长情况,并适时拍照。

1.2.3 尖孢镰刀菌发酵液对灰葡萄孢菌菌丝生长和孢子萌发的影响 利用2 μm细菌过滤器去除尖孢镰刀菌发酵滤液中的孢子,45 ℃水浴,向50 ℃左右待凝固的2×PDA培养基中按体积比1:1加入尖孢镰刀菌发酵滤液,混匀倒入9 cm培养皿中凝固后备用,以加等量无菌水的 PDA 培养基作对照。在各平板中央点种灰葡萄孢菌饼(Φ=5 mm),20 ℃保湿培养,每隔24 h测量并记录菌落直径,重复3次。

准备2个灭菌的2.0 mm离心管中,分别加入499 μL去除孢子的尖孢镰刀菌发酵液和ddH2O2,再分别加入 1 μL浓度为 5×105孢子/mL的灰葡萄孢,混匀后置于20 ℃恒温培养,24 h后分别统计灰葡萄孢孢子萌发率,重复3次。孢子萌发率(%)=萌发的孢子数/视野内观察的孢子总数×100。

1.2.4 F-1对草莓过氧化氢酶、过氧化物酶、超氧化物歧化酶活性的影响 以过氧化氢酶(CAT)、过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)活性作为植物抗病性反应的指标,以SA为阳性对照,双蒸水为阴性对照,测定F-1孢子和发酵混液及纯发酵液诱导草莓抗性反应的能力。分别取4颗洗净后的草莓在SA、尖孢镰刀菌和双蒸水溶液中浸泡20 min,转至底部铺上两层双蒸水浸湿滤纸的发芽盒中,20 ℃、光照12 h/黑暗12 h条件下培养。分别于处理后24、48和72 h取样;POD活性的测定以0.5% H2O2为底物,室温反应3 min,测定460 nm处OD 值,以每分钟使OD减少0.01所需酶量为1个酶活性单位(U),CAT活性的测定以甲醇为底物,以25 ℃条件下每分钟产生1 μmol甲醛的所需酶量为1个酶活性单位(U);SOD酶活性测定采用 WST-8法。按照各酶活测定说明书测定草莓过氧化氢酶、过氧化物酶、超氧化物歧化酶活性,重复3次。

1.2.5 尖孢镰刀菌F-1对灰霉病的田间防控效果测定 2021年于湖南省长沙市长沙县星沙田间大棚内进行试验,供试草莓品种为红颜。草莓苗于 10月14日进行移栽,高垄栽培,垄上双行。试验设置3个处理,400 g/L嘧霉胺悬浮剂1000倍液,孢子浓度为1×106孢子/mL的尖孢镰刀菌F-1发酵液孢子液,及清水对照,随机分区,每个小区 80株苗。发病初期开始施药,在草莓的花、果和叶片的正面和反面均匀喷施,以叶尖滴药为度。12月29日第一次施药,7 d后再施药1次,共施药3次。草莓灰霉病田间侵染点以花和果实为主,第1次施药前及每次施药后7 d,摘除全部成熟果实,分别记录病果数和健果数,计算病果率和防效,病果率(%)=病果数/总结果数×l00,防效(%)=[(对照区病果率—处理区病果率)/对照区病果率]×100。

1.3 数据统计与分析

利用DPS 7.05软件对数据进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 尖孢镰刀菌F-1等不同处理对草莓果实灰霉病的防治效果

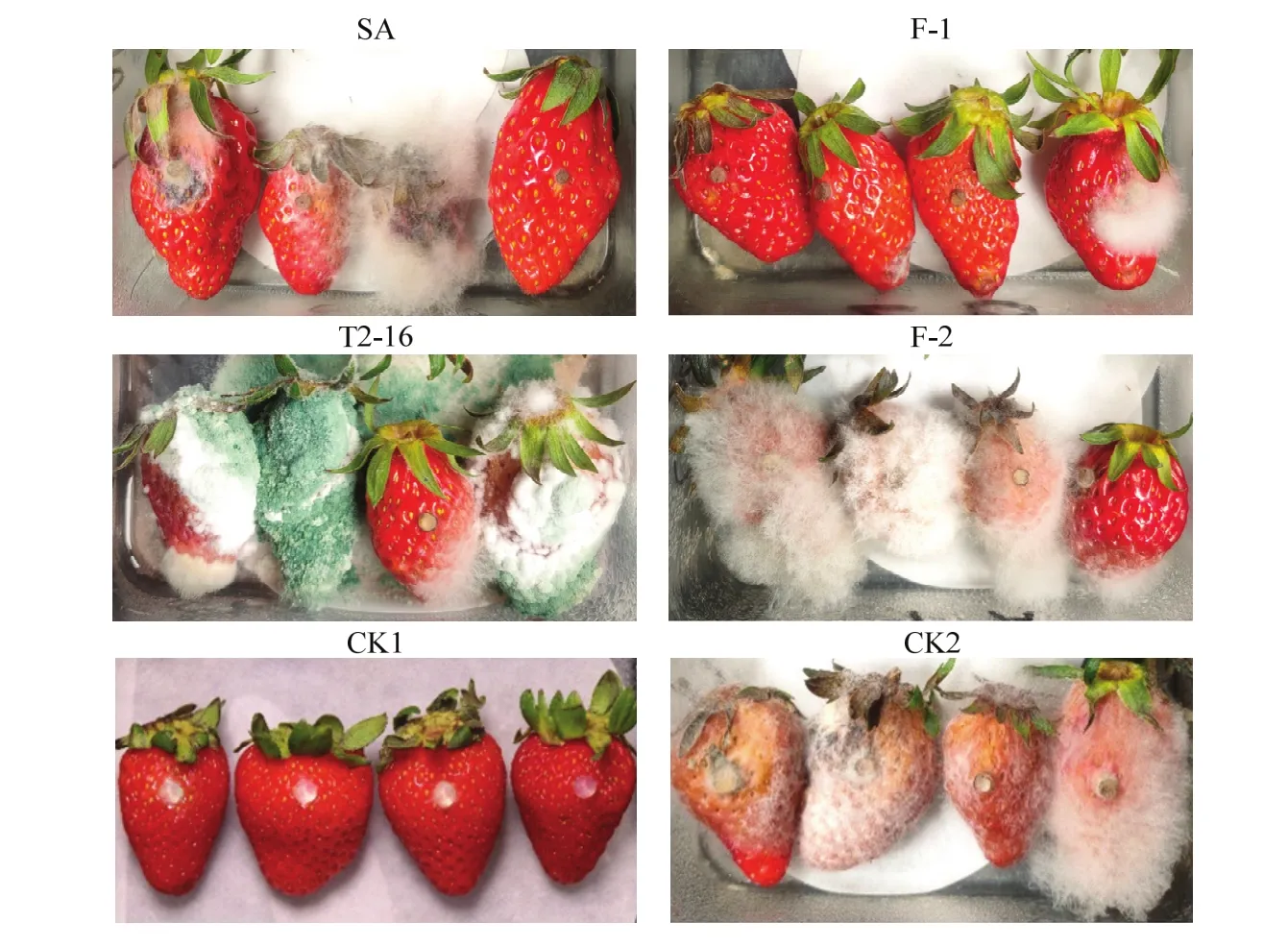

所有草莓均随着时间的推移逐渐成熟。接种后第3 d,空白对照CK1和尖孢镰刀菌F-1处理的草莓无任何发病症状,CK2和其他处理的草莓均开始出现典型的灰霉病症状。接种后第6 d(图1),空白对照CK1仍无发病症状;对照处理CK2的草莓均布满灰霉,被灰霉病菌大量侵染;SA和尖孢镰刀菌F-2处理的大部分草莓受到灰霉病侵染;哈茨木霉处理的草莓灰霉病病斑较少,但生长出大量木霉菌菌落,严重影响果实品质;F-1处理的草莓灰霉病病斑最少,且病斑处的病原菌菌丝紧密,菌落生长受到抑制。结果表明:尖孢镰刀菌F-1对草莓灰霉病的发生具有较好的防治效果,SA次之,哈茨木霉菌能有效防控灰霉病,但自身能侵染草莓果实,不适用于草莓结果期灰霉病的防治。

图1 接菌后第6 d各条件处理下草莓灰霉病发病情况Fig. 1 Incidence of gray mold of strawberry under various treatments 6 d after inoculation

2.2 尖孢镰刀菌F-1与灰霉病的对峙试验

结果显示在PDA平板上灰葡萄孢菌的生长速度快于F-1,两菌落之间并未形成抑菌圈(图2),无拮抗作用。

图2 接种后第7 d尖孢镰刀菌与灰葡萄孢在的PDA平板上的对峙情况Fig. 2 Antagonism between F. oxysporum F-1 and B. cinerea on PDA plate 7 days after inoculation

2.3 尖孢镰刀菌 F-1发酵液对灰葡萄孢菌丝生长和孢子萌发的影响.

灰葡萄孢在加有50% F-1发酵液PDA平板上的生长速度与CK无显著差异(表1),表明F-1发酵液对灰葡萄孢没有抑制作用。孢子萌发测定结果显示24 h后灰葡萄孢孢子在加有发酵液的培养液中的孢子萌发率为66.2%(表1),在对照培养液中的萌发率为82.5%,说明F-1对孢子萌发有一定的抑制效果。此外,在静置培养时,对照处理中灰葡萄孢萌发的菌丝聚集在液体表层,形成了一层粘附膜,而F-1发酵液中未形成可见菌膜,说明该菌发酵液有效抑制了灰葡萄孢菌丝的交错融合和对管壁的附着能力,F-1发酵液可能会降低灰葡萄孢菌丝对草莓的附着,从而降低草莓灰霉病的发生。

表1 尖孢镰刀菌F-1菌株发酵液对灰葡萄孢菌落生长和孢子萌发率的影响Table 1 Effects of F. oxysporum F-1 fermentation broth on colony growth and spore germination rate of B. cinerea

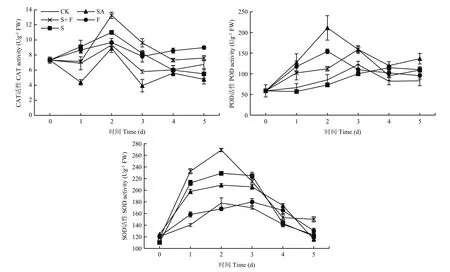

2.4 尖孢镰刀菌F-1对草莓防御酶CAT、POD、SOD活性的影响

F-1的活性孢子处理草莓后,对草莓POD的活性无显著影响,但能有效提高草莓内CAT和SOD酶的活性,其活性在处理后的第2 d的达到峰值,进而开始下降,在处理后第4 d,活性与对照处理相当。F-1的发酵液处理可提高草莓POD的活性,在处理后第2 d达到峰值,第3 d恢复到对照水平,对CAT和SOD的活性无影响。阳性对照SA对POD的诱导效果最好,最高值达到241 U/g,对SOD的活性也有提高作用,但对CAT的活性具有抑制效果。F-1发酵混液对以上3种防御酶均具诱导效果,诱导SOD和CAT酶的能力最强,最高值分别达到269和13.6 U/g。对POD的活性也有一定的提高作用,最高值为158.9 U/g,仅次于SA处理(图3)。由上述结果可知,F-1可以通过活性孢子和发酵液来调节草莓防御酶活力,进而提升草莓自身抗性,最终表现为抑制草莓灰霉病的发生。

图3 各处理对草莓CAT、POD、SOD酶活性的影响Fig. 3 Changes of CAT, POD, SOD activity in strawberry under different treatment

2.5 尖孢镰刀菌F-1对灰霉病的田间防控效果

由表2可以看到,尖孢镰刀菌F-1对草莓灰霉病的防效,随着处理次数的增多,防治效果逐渐增强,经过3次施药后,尖孢镰刀菌F-1对草莓灰霉病的防效达到了70.06%,略低于化学药剂嘧霉胺的3次用药效果。

表2 尖孢镰刀菌F-1对草莓灰霉病的田间防效Table 2 Field control effect of Fusarium oxysporum F-1 on gray mold of strawberry

3 讨论

微生物可以通过各种作用方式防治果蔬病害的发生,作用机制主要包括营养与空间重寄生作用、分泌次生代谢产物抑制病原菌生长和诱导寄主抗性[14]等。哈茨木霉T2-16生长迅速,对灰霉病菌和尖孢镰刀菌具有较强的拮抗作用,并对草莓、水稻、花生和西瓜等作物具促生诱抗作用,表现出优秀的生防效果[15,16]。本研究中,经哈茨木霉孢液处理的草莓上灰霉病菌的生长确实受到了抑制,但成熟期间草莓果实营养丰富,导致哈茨木霉自身在草莓上大量繁殖,严重影响了草莓的品质。因此,哈茨木霉T2-16不适用于草莓结果期对灰霉病的防治。而非致病性尖孢镰刀菌F-1不论在离体接种试验中,还是在大田防控中,均对灰霉病的发生展示出良好的防治作用。

尖孢镰刀菌是一类即可营养寄生,又可在土壤中腐生的真菌。非致病性尖孢镰刀菌已被证实对枯萎病、黄萎病和菌核病等多种病害具有生物防治作用[17-19],其中研究较深入且应用较多的是对枯萎病的防治,在番茄、西瓜、黄瓜、胡麻、芦笋等作物的枯萎病防治方面均有相关报道[20-22]。非致病尖孢镰刀菌的生防作用主要是基于其碳源竞争、侵染点占领和诱导抗性作用[23,24]。已有研究表明,非致病性尖孢镰刀菌诱导植物系统抗性的机制是复杂和多样的。非致病性尖孢镰刀菌Fo47处理后的辣椒和番茄,均发生了乙烯(ET)生物合成基因的上调[18]。在辣椒中,Fo47处理后56 h,提高了辣椒根系SA的含量,也增加了与JA信号途径有关的两种化合物(12-氧-植物二烯酸和茉莉-异亮氨酸)的水平[25]。此外,对ET、SA和JA信号通路受损的番茄突变体进行Fo47处理后,对枯萎病的防御作用并没有减弱,说明除以上3个信号途径外,非致病性尖孢镰刀菌还可通过其他途径增加植株的系统抗性[26]。在本研究中发现,非致病性尖孢镰刀菌菌株F-1对灰霉病的生防机制,主要是通过抑制灰葡萄孢孢子萌发、降低灰葡萄孢菌丝的粘附能力和诱导寄主抗性3个方面实现的。

虽然尖孢镰刀菌F-1 在防治草莓灰霉病生物方面表现出较好的效果,但要作为重要生防资源和登记为产品,仍需在其寄主专化性和对草莓品质的影响多方面开展进一步的研究与风险评估。