成长小组介入农转非社区老年人精神生活的服务实践研究

2022-09-15石雨欣

石雨欣

(广西师范大学,广西桂林 541000)

1 研究背景

第七次人口普查数据显示,全国人口14.1亿人,总人数持续增长,人口老龄化加深。我国60岁及以上人口的比重达到18.70%,65岁及以上人口比重达到13.50%,与2010年相比,0~14岁、15~59岁、60岁及以上人口的比重分别上升1.35%、下降6.79%、上升5.44%。我国人口老龄化具有老年人口规模庞大、老龄化进程加快、老龄化城乡差异水平明显及老年人口质量不断提高四个特点。积极应对人口老龄化是关系全局的重大任务。

征地农转非人员指在城市化建设中由于土地被征用而从农业生产活动转移至非农业生产活动的人员[1-2]。“农转非社区”受外部因素形成组建,与其他社区相比,居民的组织结构、居住环境、生活习惯等方面存在差异,不同学者就该类型社区的定义、成因、特点都进行了阐述,本文的农转非社区类型为征地型农转非社区,将社区老年人作为研究对象,以社会工作的视角介入研究。

2 理论依据

增能是个人在与他人用环境的积极互动过程中,获得更大的对生活空间的掌控能力和自信心,帮助个人在与他人及环境的积极互动过程中促进环境资源和机会的运用,进一步帮助个人获得更多能力的过程[3]。增能理论认为能力不是稀缺资源,经过人们的有效互动,能力能够不断增强,这种能力发生在个人层面、人际关系层面、环境层面。

3 农转非社区的基本情况

农转非社区面积约5 km2,共8 812户,22 032人(户籍人口15 889人,农转非5 181人,农转城1 478人,流动人口6 143人,困难家庭超过400户,残障人士651人,老龄人口超过3 000人)。该社区是早年农村土地被大量征用对失地农民的补偿安置,是城市开发建设、城区扩张和城市化的产物。老年人占社区日常活动总人口的比例最高,社区内并未开展适合老年人的文娱活动,生理、心理、社会层面的需求较为迫切。本次调查以非结构式访谈法为主,通过社区走访及家访,深入了解社区老年人在精神生活需求方面的基本情况。农转非社区的社会人际网络相对紧密,左邻右舍间的信息传播速度较快,有利于小组活动的开展。

4 成长小组介入农转非社区老年人精神生活需求的实务分析

4.1 小组活动的筹备

小组工作是社会工作三大方法之一,以成长小组的形式介入农转非社区老年人精神生活需求。前期通过入户访谈及社区走访了解社区居民的确切需求,以社区公告栏、社工及社区骨干推荐等方式招募10名年龄超过55岁的农转非社区居民,设置六节活动开展小组服务,帮助组员满足自身的精神生活需求。

“巧之坊”手工小组的总目标是满足组员的精神生活需求,丰富老年人业余生活,提高生活质量。通过组员间沟通合作,实现组员自助互助功能,发掘自身潜能,提高自我效能感。

引导社区老年人参与活动,丰富日常文娱生活,加强社区参与,提高生活质量;通过手工活动,强化手指灵活度与思维能力;培养1名小组志愿者,发掘自身潜能,加强组员沟通合作能力,共同完成手工制品,强化小组凝聚力;手工产品产出,邀请组员的家庭成员参与,强化亲子间的联系,促进家庭和谐,面向社区进行展示或拍卖,提升自我效能感。

4.2 小组活动的实务介入过程与分析

(1)小组活动初期。

小组活动初期包括第一节小组活动“你好,巧朋友”和第二节小组活动“巧手妙妙妙”。初期时,组员间彼此不认识,相互间较为陌生,具有防备心理。通过社工带领进行破冰游戏,组员间开始进行正常交流与互动,大致了解本次小组活动的目的、内容与小组规范,初步学习手工串珠的制作方法。社工在活动中需时刻关注组员的情绪变化并耐心指导,帮助组员相互认识,初步建立联系。

(2)小组活动中期。

小组活动中期是组员间关系逐渐亲密的时期,包括第三节小组活动“奇思妙想手拉手”与第四节小组活动“拇指顶呱呱”。经过前两节小组活动的铺垫,组员间比较熟悉,小组中期活动的主要目的是培养组员间互助合作精神以及发掘1名志愿者,在组员合作并发挥创意进行手工串珠制作时,社工观察每位组员的表现情况,发掘并培育1名志愿者,以便后续活动的开展。

(3)小组活动末期。

小组末期是小组活动最终阶段,包括第五节活动“我们一家亲”和第六节活动“我们永远在一起”。在小组活动末期,组员间的关系已经非常亲密,社工需要帮助组员回顾并巩固已取得的成效,通过邀请组员的亲友参加活动以改善亲子关系,开展广场宣传活动以增强自我效能感,最后处理离别情绪以便结束小组活动。

4.3 小组工作的介入评估

(1)过程评估。

过程评估是对小组的整个过程进行全程的评估。

小组初期,组员间彼此不认识,防备心理较强,处于戒备、观察周围环境的阶段。经过破冰游戏后情况稍有好转,组员间愿意相互接触,认识新的伙伴,社工通过鼓励与引导的方式帮助组员适应新环境,促使其表达自己的期望与对小组的期望。

小组中期是组员之间关系逐渐亲密的时期。组内氛围比较开放,组员间互动变得频繁,在拉近组员之间关系的同时,树立了团结合作精神,小组凝聚力有所增强。社工设置了团队合作的环节,使组员之间能够有更深入的交流与互动,不同性格的组员间能够相互帮助,组员间的凝聚力逐渐增强,成功发掘并培育了1名小组志愿者,为后续活动持续开展奠定了基础。

小组末期是小组活动的最终阶段,社工的主要目的是维系并巩固组员的亲子关系,带领组员回顾已取得的成效并巩固改变。亲子活动环节满足了组员亲子间的情感需求,组员之间的关系变得十分紧密,组内互动情况良好,在进行广场展示的同时也在不断肯定组员的自身改变与提升,鼓励组员在小组结束后也能将串珠活动持续进行下去,相信自己的能力,达到自助成长的目的。

(2)结果评估。

结果评估在小组活动结束时进行,收集组员对小组内容、小组目标、工作方法、社工表现等方面的评价,本次小组的结果评估包括目标达成情况及参与者的满意度调查。

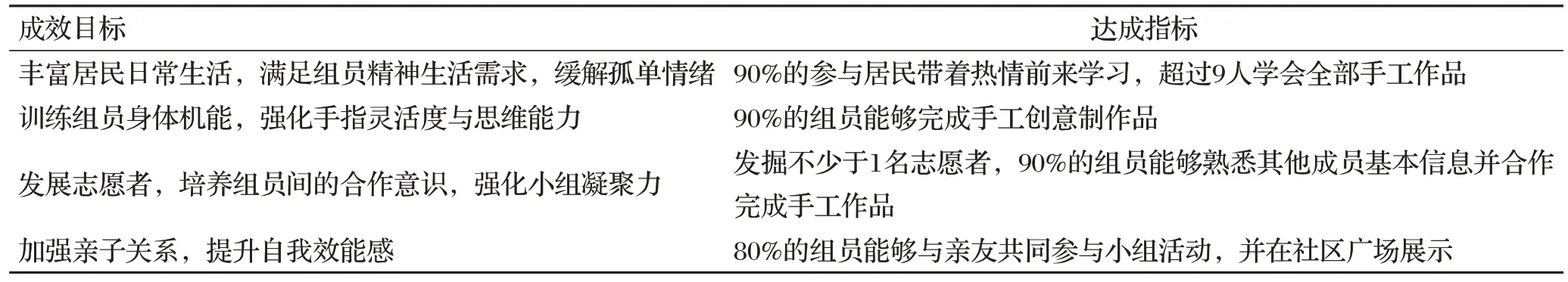

①目标达成情况如图1所示。

表1 目标达成情况

本次小组活动的目标已全部实现。通过“巧之坊”手工小组,90%组员的精神生活需求得到满足,能够充实日常生活;90%的组员强化手指灵活度与思维能力;成功发掘1名志愿者,帮助组员培养团结合作精神,改善亲子关系,增强自信心,提升自我效能感,促进自我成长。

②分析小组工作取得的成效发现,“巧之坊”手工小组能够丰富农转非社区老年人的精神生活;组员前期的沉默寡言转变为后期的主动分享,体现精神状态与人际交往的转变。组员间的自助互助过程能够有效培养老年人的团结合作精神,强化自我表达能力,并扩大社会支持网络。社工邀请组员的亲友参加活动,组员帮助自己家人完成手工制作的过程能够有效提升自信心与满足感,改善亲子关系,加强老年人的情感支持。开展了六节小组活动后,组员的精神生活需求得到有效满足,对其生活质量的改善起很大帮助。

5 小组工作介入有效性的成因分析

(1)根据居民实际需求开展服务。

“巧之坊”手工小组通过前期的需求调查,根据居民的实际需求展开服务。组员对社区基本信息收集,与社区居民进行访谈,向社区居委会了解情况,确定社区居民目前存在的需求分别为精神生活需求、情感支持需求、文娱活动需求、人际交往需求、自我实现需求,根据其具体需求而制定服务计划并开展服务。

(2)农转非社区的特殊性能够有效推进小组服务的开展。

农转非社区的人际交往习惯仍是聚居生活的人情互动模式,社区的社会人际网络相对较紧密,左邻右舍间的信息传播速度较快,有利于小组活动的开展。

(3)社会工作专业理论为小组活动提供强有力的支撑。

小组活动以增能理论作为理论依据,在小组开展的过程中,增能理论能够有效帮助老年人在与组员互动的过程中提升自信心,通过组员间的自助、互助实现自我效能感,促进自我及他人的共同成长,满足老年人精神生活方面的需求。

(4)强调社区领袖的重要性。

与社区领袖建立信任关系有助于小组活动前期的招募及后期活动开展。邀请社区领袖参与小组活动能够扩大“巧之坊”手工小组的社区知名度,有效招募组员,协助社工有效管理小组,维持场面秩序,保证小组进度的推进。

(5)社会工作的专业技巧及活动设计能够有效服务于组员。

社工通过多样化的小组活动内容设计,从不同层面帮助组员满足其精神生活需求。在活动过程中,社工合理运用同理、支持、接纳、赋权、非批判等专业技巧,帮助老年人尽快融入小组。

6 结语

本研究中,小组工作能够有效改善农转非社区老年人精神生活空虚的问题,从社会工作视角出发,以成长小组的形式为老年人开展手工活动具有适用性。转非社区老年人因居住环境、生活习惯、文化素质等多重因素影响,手工串珠小组的开展对该群体具有较大吸引力,满足精神生活需求的同时能够丰富日常文娱生活,有效提升老年人的生活质量。与同辈群体交往能够强化彼此间的社会支持力,培养互助合作精神,增强自信心,促进自我效能感的实现,达到助人自助的目的。