碳达峰、碳中和背景下国土空间规划响应路径思考

2022-09-15肖百霞

肖百霞

(广东省城乡规划设计研究院有限责任公司,广东广州 510290)

1 研究背景

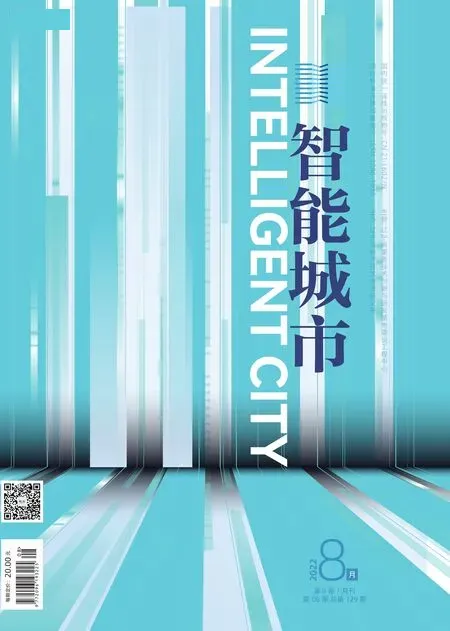

实现碳达峰、碳中和是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求。国土空间规划通过优化城市空间形态和改变土地用途功能的方式增加碳汇、降低碳排,对实现双碳目标具有重要意义。现阶段的规划实践常从生态规划的角度切入低碳规划,或从定性引导角度推进城市减量提质,以期实现碳中和。目前,缺乏系统的评估方法定量描述用地功能、用地规模、结构形态等空间因素对碳排放量的影响程度,国土空间规划对双碳目标的响应路径仍不明确,难以确定国土空间规划对管理双碳目标输出的管控形式及标准要求。因此,将双碳目标纳入国土空间规划技术路径具有重要的研究意义[1]。

现阶段国土空间规划与“双碳”目标的关系如图1所示。

图1 现阶段国土空间规划与双碳目标的关系

2 空间布局响应路径:定量研究用地空间与碳排放量间的关系

探索国土空间规划与双碳目标的研究思路由定性引导向定量分析转变,定量研究建设用地的碳排放量是常用探索方式。定量分析建设用地与碳排放量间的关系,将建设用地空间影响因素反馈至国土空间规划的方案布局或管控要求中,作为国土空间规划实现双碳目标的空间布局响应路径。

用地空间与碳排放量的关键问题及常用模型研究方法如表1所示。

表1 用地空间与碳排放量的关键问题及常用模型研究方法

2.1 碳排放核算方法

目前,我国编制温室气体清单的主要依据包括《2006年IPCC国家温室气体清单指南》《省级温室气体清单编制指南(2011年)》等。搭建与空间挂钩的碳排放核算方法,通过碳排放核算计算现状土地利用方式下的用地空间碳排放水平,为分析建设用地的碳排放强度、碳排放空间分布差异、碳排放减排潜力等提供参考。

2.2 确定碳排放影响因素

分析对碳排放量产生影响的各类影响因素。碳排放影响因素包括人口、经济、技术、建设用地等[2-3]。其中,人口影响因素常选取人口规模、人口城镇化率、人口增长率等指标,分析碳排放量指标与碳排放间的关系;经济影响因素常选取GDP总量、地均或人均GDP、第二和第三产比重、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额、居民富裕程度等指标进行分析;技术影响因素常选取万元GDP能耗、煤类能源占比、能源强度等指标进行分析;建设用地影响因素常从用地规模、功能类型、形态结构等方面进行分析。建设用地规模是城市碳排放量的重要影响因素,工业、居住、交通、公共服务等不同土地利用功能的碳排放水平存在差异,引入城市空间形状指数、紧凑度、空间度量指标体系等指标,探讨城市空间形态对城市碳排放的影响[4-5]。

2.3 计算影响因素贡献度

确定碳排放影响因素,通过计算影响因素贡献度评估不同因素对碳排放量的影响程度[6-7]。针对碳排放量贡献度较高的影响因素可考虑作为重点减排的潜力对象。

2.4 构建碳排放情景预测模型

基于影响因素与碳排放量间的规律,构建碳排放情景预测模型,对不同规划策略与建设用地规划方案进行碳排放水平预测,实现对国土空间规划方案碳排放水平的定量预测分析,给出相应的方案调整建议与应对建议[8]。

3 技术应用响应路径:研究国土空间规划应对双碳技术变革做出的空间响应

空间布局响应路径聚焦直接研究用地空间与碳排放量间的关系,存在一种利用更宏观与广阔的视角讨论国土空间规划与双碳目标的结合方式。

碳中和的本质是清洁能源取代高碳能源的能源革命,碳中和、碳达峰变革带来的技术变革发生在社会经济的各行各业,直接影响各类社会经济活动的能耗和碳排放水平。能源转型技术变革产生的低碳新兴技术应用于城乡建设活动,将改变空间原有的用地功能、规模结构、布局方式等。因此,用地空间作为能源转型技术变革的载体,对双碳目标的影响源自能源结构转型。国土空间规划需要研究低碳新兴技术给城乡建设活动带来的影响,将技术应用对用地空间的改变反馈至国土空间规划或设计中。以电力部门为例,探究低碳新兴技术与其应用可能对城乡建设活动造成的影响。完整的电力过程包括能源供给、能源输配、能源转换与终端用能4个阶段,低碳新兴技术带来的城乡建设活动影响主要体现在能源供给、能源输配和终端用能3个阶段。

3.1 能源供给阶段的新兴技术应用:带来新型能源生产布局模式

为了实现双碳目标要求,需要对电力产能方式进行调整,最大可能地减少对燃料的依赖,使用电力代替燃料,实现“电力+燃料”的低碳电力能源结构。

城市地区生产低碳电力能源,通过分布式光伏发电改变集中式火力发电的城市能源生产布局模式。现阶段,风电、核电、水电及光伏发电可以作为清洁能源提供电力供应。其中,分布式光伏发电设施可以在用户建筑中应用,建筑光伏产能将优先满足自用,可以大幅度降低接入成本和传输损耗。而建筑屋顶及可接受太阳辐射的垂直表面是发展光伏发电的重要资源,将重新定义空间利用的方式与价值。

农村地区生产可再生燃料,通过生物质能改变火电、煤电等农村产能供能方式。生物质能可以取代化石能源,成为一种可再生的燃料供应方式。我国农村地区具有丰富的生物质燃料可以用于发电,农村分散的空间分布特征与低碳能源系统分散采能、输配、转换和储能的特征具有高度吻合性,有利于建设新的农村分布式能源系统。双碳目标为农村地区带来能源产业机遇,国土空间规划谋划布局农村能源产业可作为促进城乡协调发展、消除城乡差距的一项重要措施[9]。

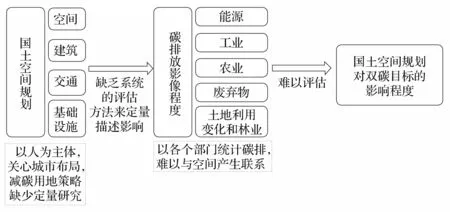

传统能源系统与低碳能源系统特征对比关系如图2所示。

图2 传统能源系统与低碳能源系统特征对比关系

3.2 能源输配阶段的新兴技术应用:带来新型基础设施类型

我国北部、西北及西南地区主要布局太阳能发电、火力发电、陆上风电和水电等大型清洁能源生产基地,东部沿海地区主要布局水上风电和核电基地,我国主要能源消耗地处中部、东南部的城乡集中建设区域,使产能空间与用能空间存在差异错配。特高压电网作为国家尺度上的基础设施,成为应对问题的解决方案之一,2020年《政府工作报告》中,特高压是国家新型基础设施建设的七大抓手领域之一,属于国家重点保障和推进建设的民生基础设施。

我国北方未来存在的大量热电余热和工业余热,可以为建筑供暖提供热源,通过建设跨区域联网、多热源联合供热等途径,解决余热产地与需要供热建筑地理位置不匹配、余热生产变化与建筑供热需求不一致的问题。大温差、大容量、长距离供热技术已成功应用于城乡建设活动中,我国北方城市具有多个建成或在建的长途输热工程。如,山东海阳核电站正在启动核电余热长途输热工程,利用核电站的热电余热向青岛建设100 km的长输供热区域热网[10]。

3.3 终端用能阶段的新兴技术应用:带来新型建筑配电系统

柔性直流输电是构建智能电网的重要装备,根据电网调节输出的直流电压变化情况,可以大范围调节建筑的用电功率,是应对可再生电力发电不可调控在用电需求侧响应的重要形式。建筑配备“光储直柔”新型配电系统,将给城乡建设带来海量的建筑改造任务,工信部发布的《智能光伏产业创新发展行动计划》提出,应积极开展光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑建设示范。

建筑使用刚性用电、形成用电负荷峰谷差,转变为使用柔性用电、形成削峰填谷的虚拟电厂。商业建筑和工业建筑存在长时段稳定用能的特征,城市居住建筑和办公建筑分时段用能,具有较强的平衡电源与用电负荷的调节能力,未来可以成为建筑新型配电系统改造的重点对象[11]。

4 结语

随着我国碳达峰、碳中和事业的不断推进,未来将建立更为成熟的建设用地碳排放核算方法,同时出现更多低碳技术应用于城乡建设的活动,要求国土空间规划或设计做出新的空间响应。实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,对社会各个行业均将产生深远的影响。规划从业者需要关注本行业对用地空间与碳排放关系的直接研究,站在更宏观视角,及时关注社会各领域的低碳技术变革,寻找规划设计的空间响应路径,探索空间布局与技术应用两套不同逻辑的国土空间规划双碳应对方法。