伴生放射性矿开发利用辐射环境监测探讨

2022-09-14涂良瑛陶小龙

涂良瑛,陶小龙,雷 阳

(1.南昌市生态环境昌南监测中心,江西 南昌 330200;2.南昌市生态环境监测中心,江西 南昌 330038)

伴生放射性矿是指含有较高水平天然放射性核素浓度的非铀矿,包括稀土矿、钽铌矿、锆英矿、磷酸盐矿等[1]。伴生放射性矿开发利用企业的判断依据是企业在生产经营过程中或监管部门对原矿、中间产品、尾矿(渣)或者其他残留物的任一批次中任一物料进行检测,铀系238U、230Th、226Ra、210Po、210Pb核素超过1 Bq/g,钍系中232Th、228Ra核素超过1 Bq/g[2]。伴生放射性矿开发利用活动中,伴生放射性核素可能伴随着液态流出物、气载流出物及固体废弃物等排放到环境中,导致环境中辐射水平升高,进而对环境安全和大众的身体健康造成一定影响。因此,科学监测伴生放射性核素流入环境中的水平,判断其是否超出国家相关标准限值是非常必要的。

1 伴生放射性矿开发利用活动全过程监测

1.1 环境影响评价阶段的监测

环境影响评价阶段的监测是基于伴生放射性矿开发利用运行前的本底监测,主要是依据相关环境影响评价技术导则的要求,开展大气环境、地表水、地下水、底泥、土壤、固体废弃物和物料(涉及改扩建项目)及辐射环境等的监测,其中涉及辐射环境的监测主要包括建设项目所在地γ辐射剂量率、222Rn(伴生铀)、220Rn(伴生钍)及原辅材料、固体废弃物的比活度监测,地下水及受纳水体中总铀(伴生铀)、226Ra(伴生铀)、总钍(伴生钍)、总α、总β、40K(主要评价总β超标时的情形)及对工作人员和大众造成的内照射、外照射的监测等。

1.2 运行期间的监测

1.2.1 项目竣工环境保护验收监测

伴生放射性矿开发利用项目竣工环境保护验收监测包括放射性污染防治设施调试运行效果监测(液态流出物、气载流出物、伴生放射性固体废物、其他伴生放射性物料等)和辐射环境质量监测。其中放射性污染防治设施调试运行效果监测应包括污染防治设施处理前后的监测;辐射环境质量监测主要评价项目建设对辐射环境质量的影响,根据辐射环境影响评价专篇及环境评价文件批复中辐射环境质量现状调查结果、项目厂址或所在地区的辐射环境背景值,分析环境敏感目标的辐射环境监测结果是否处于正常范围[3]。验收监测报告的编制参考《伴生放射性矿开发利用项目竣工辐射环境保护验收监测报告的格式与内容》(HJ 1148—2020),并作为项目竣工环境保护验收监测报告的一部分同步编制。

1.2.2 自行监测

为掌握伴生放射性矿开发利用活动流出物排放状况及其对周边辐射环境质量的影响,伴生放射性矿开发利用企业应组织开展自行监测,依托企业人员、场所、设备开展监测或委托具有相应资质的机构进行监测。自行监测按照《伴生放射性矿开发利用企业环境辐射监测要求(试行)》开展。企业应于每年2月1日前编制完成上年度环境辐射监测年度报告,并向社会公开,企业对其监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责[4]。

1.2.3 监督性监测

根据《伴生放射性矿开发利用企业环境辐射监测及信息公开办法(试行)》第十三条规定:设区的市级以上生态环境主管部门负责对企业环境辐射监测开展情况进行监督检查。必要时,省级生态环境主管部门负责组织开展监督性监测工作。目前,各省份监督性监测工作推进情况有较大差异。

1.3 退役终态监测

伴生放射性矿开发利用活动结束后,建设单位对疑似污染地块的土壤、地下水及疑似沾污的建筑物、构筑物、设备设施等开展调查监测,以确定疑似污染地块、建筑物、构筑物、设备设施等是否对环境或大众造成威胁,经过评估后,确定是否需要采取风险管控或修复等措施。

1.4 质量保证

为了保证监测结果的准确性,监测分析方法应使用检测机构通过CMA认证或CNAS认证的方法,认证的方法中应按国家标准、国家环境保护标准和其他行业标准的优先级优先采用。如没有标准分析方法而采用其他分析方法,应使用实验室资质认证范围内且适用性满足相关要求的分析方法[4]。使用到的计量器具应满足《电离辐射监测质量保证通用要求》(GB 8999—2021)中关于计量器具的要求。监测人员的能力应满足CMA认证或CNAS认证关于相应技术/管理人员能力要求及《电离辐射监测质量保证通用要求》(GB 8999—2021)中关于人员的要求。此外,应保证样品从布点、采集、保存、运输、预处理、现场就地测量、实验室分析、数据处理到完成报告的质量保证措施。分析样品过程中应根据具体分析项目严格按照《辐射环境监测技术规范》(HJ 61—2021)、《电离辐射监测质量保证通用要求》(GB 8999—2021)及相关监测技术规范要求保证监测质量。分析过程可以采取有证标准物质质控样、平行样、空白、加标回收、留样复测等质控措施。放射性测量系统的工作参数,如本底、探测效率、分辨率等,在使用前和使用过程中都必须进行检验,当发现某参数在预定的控制值以外时,应及时控制或调整。高纯锗γ谱仪和低本底αβ测量仪进行测量时,对仪器稳定性进行泊松分布和长期稳定性检验,并绘制质控图。

2 伴生放射性矿开发利用辐射环境监测技术规范及标准

2.1 监测技术规范

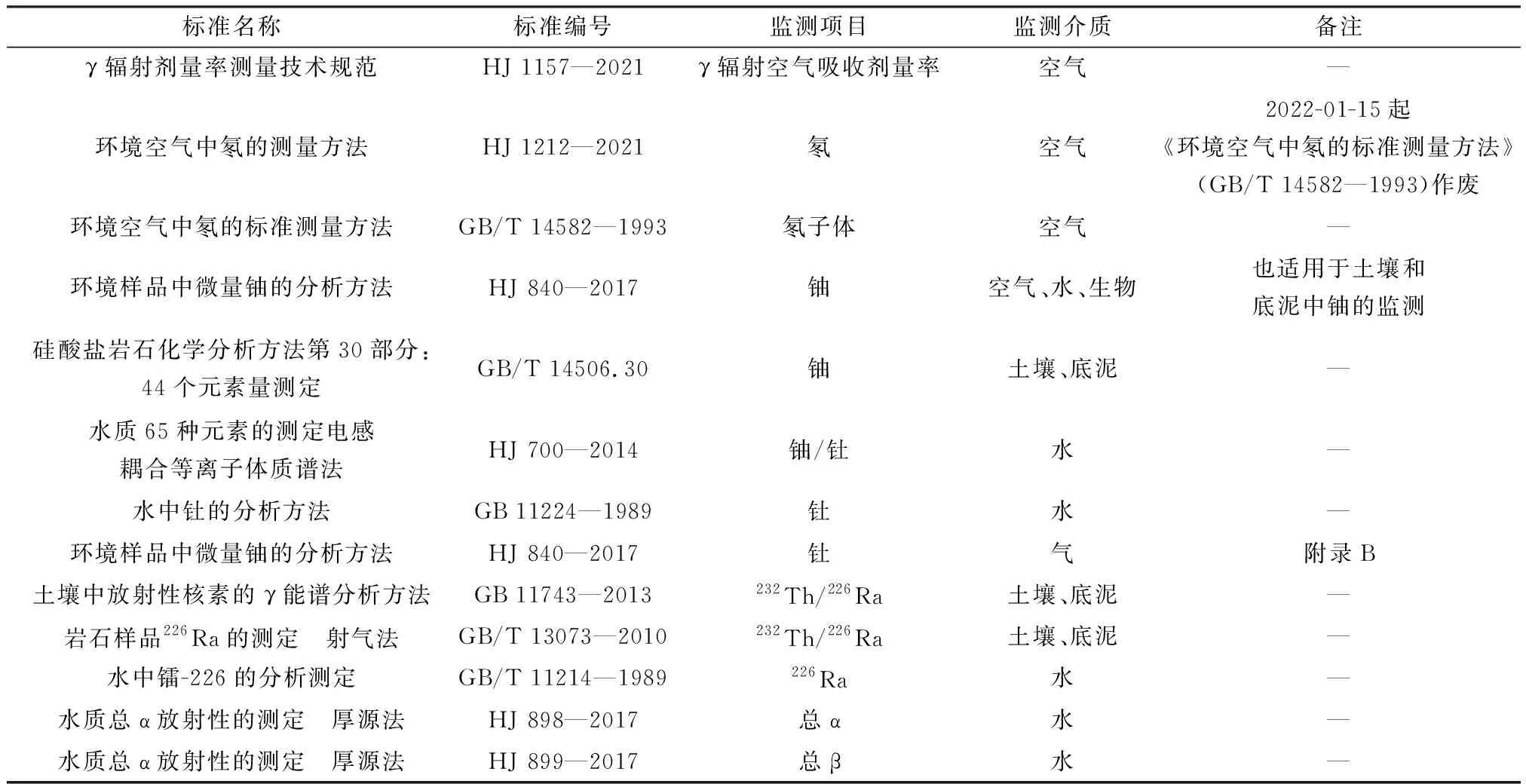

现行有效的涉及伴生放射性矿开发利用企业污染排放监测及对环境影响的环境质量监测方法主要包括γ辐射空气吸收剂量率、氡及其子体、总铀(包括空气、水、土壤/底泥、生物)、总钍(包括空气、水)、232Th(土壤/底泥)、226Ra(水、 土壤/底泥)、 总放(水样)等监测方法。具体辐射环境监测技术规范见表1。

表1 辐射环境监测技术规范Table 1 Technical specifications for radiation environmental monitoring

2.2 污染物排放标准

现有的辐射环境安全法规标准体系并不是针对伴生放射性矿开发利用,而主要是针对核设施,核设施和伴生放射性矿开发利用采用的原料、工艺以及污染物均不同,因此针对于核设施的法规标准体系并不适用于伴生放射性矿开发利用[5]。目前没有专门针对伴生放射性矿开发利用企业的排放标准,只有纳入《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》的稀土行业的《稀土工业污染物排放标准》(GB 2645—2011)中规定了车间或生产设施废水排放口及大气有组织排放铀、钍总量的排放限值;而《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中规定了车间或生产设施废水排放口中总放的最高允许排放浓度:总α≤1 Bq/L,总β≤10 Bq/L,但该标准颁布二十多年来,由于限值存在不足,一直没有得到很好的执行;2015年7月1日实施的《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573—2015)规定除了涉钴重金属无机化合物工业执行《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)表1中总放的排放限值外,其他无机化工行业不再执行该标准的总放最高允许排放浓度。此外,除了稀土行业液态流出物、气载流出物铀、钍限值等,《铀矿冶辐射防护和辐射环境保护规定》(GB 23727—2020)规定了其他伴生放射性矿可参照执行《铀矿冶辐射防护和辐射环境保护规定》(GB 23727—2020)。

3 伴生放射性矿开发利用辐射环境监测存在的问题与建议

3.1 存在的问题

3.1.1 法律法规方面

虽然《中华人民共和国放射性污染防治法》中有十条内容涉及伴生放射性矿,且第五章对伴生放射性矿开发利用的放射性污染防治提出了专门要求,但是在伴生放射性矿开发利用辐射环境监管领域,缺少与之配套的相关行政法规,没有从技术层面细化其管理要求,缺少相关领域的放射性污染防治和辐射环境保护法律依据[6],《伴生放射性矿辐射环境保护管理办法(试行)(征求意见稿)》至今尚未实施,导致实际执行过程中各地生态环境主管部门的监管尺度不统一,不利于伴生放射性矿开发利用领域辐射环境监测工作的开展。

3.1.2 监测技术规范方面

目前伴生放射性矿开发利用活动液态流出物中如水中总铀、总钍、226Ra、210Po及总放等均有现行有效的监测技术规范,而228Ra、210Pb则暂时没有国家监测技术规范或行业监测技术规范[7]。气载流出物中有组织排放废气和无组织排放的大气中铀、钍没有国家监测技术规范或行业监测技术规范,《稀土工业污染物排放标准》(GB 2645—2011)表8中规定使用《土壤中放射性核素的γ能谱方法》(GB/T 11743—2013)进行监测,但γ能谱方法检测的是具体核素,而伴生放射性矿开发利用活动需要监测的是总铀和总钍,因此并不适用。环境评价阶段可以根据预测模型预测颗粒物浓度,依据产生颗粒物环节的原料中的铀、钍比活度反推计算出来。另外涉及到伴生钍的车间钍射气,也没有国家监测技术规范或行业监测技术规范。

3.1.3 终态退役调查技术导则方面

国家针对铀矿设施退役管理出台了一系列技术导则和环境保护规定,针对非放射性项目的相关技术导则、技术规范、污染风险管控标准也较为健全。对于伴生放射性矿开发利用企业退役,国家没有针对性的相关导则/技术规范等,也没有相关污染风险管控标准,尽管《铀矿冶辐射防护和辐射环境保护规定》(GB 23727—2020)规定钍矿或其他伴生放射性矿可参照执行,但是可操作性和适用性均不强。伴生放射性矿开发利用企业闭产退役后,针对非放射性项目有相关技术导则要求开展疑似污染地块场地调查,但是整个场调过程中缺少相关技术导则和标准,因此未考虑放射性核素对环境的影响。

3.1.4 监测仪器方面

因伴生放射性矿开发利用活动过程中流出物成分较复杂,如总铀使用的微量铀分析仪只适合测试比较洁净的环境水样,对于成分较复杂的水样,由于干扰因素较多,测试误差会较大。对于222Rn的测试,使用RAD7测氡仪进行测量较理想,但受空气湿度影响较大,如果不采取有效措施,误差会较大;而使用PQ2000测氡仪测试单一的核素氡比较准确,但是其无法区分镭射气和钍射气,因其测试氡的总量,如果对于既伴生铀又伴生钍的情况,则使用此款仪器监测222Rn的误差就会很大。 此外还有一些大型仪器设备要依靠国外进口,如高纯锗γ能谱仪等,一旦被国外技术制裁,禁止进口,则会处于被动状态。

3.1.5 流出物排放标准方面

我国针对核设施的辐射环境安全标准体系较完善,除了稀土行业规定了流出物排放标准,无机化工行业中涉钴重金属行业规定了液态流出物中总放限值,其他无机化工行业不再执行污水综排标准限值。《铀矿冶辐射防护和辐射环境保护规定》(GB 23727—2020)实际上也只适用于伴生铀领域,对于伴生钍则不适用。没有专门针对伴生放射性矿流出物排放的标准也是制约伴生放射性矿开发利用活动流出物监测的原因之一。《伴生放射性矿开发利用环境辐射限值(征求意见稿)》已经二次征求意见,但目前尚未正式发布。

3.1.6 辐射环境质量标准方面

目前,地表水环境质量、环境空气质量、土壤环境质量等相关标准均无放射性相关指标,只有地下水环境质量标准规定了总放标准限值。

3.1.7 监测能力方面

针对非放射性项目,省、市、县及社会检测机构的检测能力都比较强,而对于放射性项目的检测,一般只有省级辐射环境监测机构能力较为全面。在社会检测机构中,绝大多数省份只有核工业环保检测机构检测能力较为全面,其他社会检测机构一般只具备电磁辐射及x-γ辐射剂量率的检测能力,不具备放化分析及γ核素分析能力。省级辐射环境监测机构由于人员、核设施监管及辐射环境监测工作量、辐射应急,甚至部分机构还承担辐射环境执法等原因,导致没有精力开展伴生放射性矿开发利用活动的监督性监测。

3.1.8 监督管理方面

目前,市级生态环境局一般都能够按照要求对伴生放射性矿开发利用企业环境辐射自行监测开展情况进行监督检查,但由于市级生态环境主管部门对电离辐射方面的专业知识掌握程度较低,如果没有省级相关部门的指导,则其监督检查基本流于形式。另外,很多省级生态环境主管部门在《关于发布全国31个省级地区国家重点监控企业污染源监测信息公开网址的公告》(环境保护部公告2015年第40号)中公布的网址尚未正常运营,使得目前很多企业通过企业网站向社会公开自行监测的相关信息。

3.2 建议

3.2.1 完善相关法律、法规及部门规章

完善针对伴生放射性矿开发利用方面的法律、法规、部门规章,比如及时修订《中华人民共和国放射性污染防治法》内容,补充企业开展环境辐射自行监测及生态环境主管部门开展监督性监测的要求,配套制订《矿产资源开发利用辐射环境保护条例》,有针对性地规定伴生放射性矿开发利用监管及监测的要求;《伴生放射性矿辐射环境保护管理办法(试行)》也应尽快实施。

3.2.2 制订相关监测技术规范、技术导则、排放标准及各环境要素的质量标准

尽快制定液态流出物228Ra、210Pb及气载流出物中有组织排放废气及无组织排放的大气中铀、钍及钍射气等监测技术规范;《伴生放射性矿开发利用环境辐射限值》尽快发布实施;制定退役开展疑似污染场地调查相关技术导则及涉及地下水、土壤等的环境质量标准;鼓励省级生态环境主管部门针对实际需要制定各相关地方标准、导则。

3.2.3 加强相关监测仪器的研发

国家应鼓励科研机构加强与仪器生产厂家合作,研发出更适合监测伴生放射性矿开发利用活动流出物及伴生放射性物料/固体废弃物等监测的仪器设备;尤其是加大对国内暂无能力生产,只能依靠进口的仪器设备的研发力度,尽早研发出具有自主知识产权的高精尖仪器设备。

3.2.4 加强基层生态环境监测、监管能力建设

建议涉及伴生放射性开发利用的地市设置辐射环境监测机构,配备相关专业技术人员和必要的仪器设备。县级生态环境监测机构至少应配备x-γ剂量率仪及必要的辐射防护设施。加强对地市及以下生态环境监测机构技术人员进行相关辐射环境监测及辐射防护等专业知识培训,提升基层辐射环境监测能力。加强省级辐射环境监测机构的能力建设,包括对人员和仪器设备的投入,以适应辐射环境管理的需要;省级生态环境主管部门应加强对国家重点监控企业污染源监测信息公开网址的运营维护,确保网址正常运行;大力鼓励和扶持社会检测机构使其具备相应的辐射环境检测能力。