国内外藜麦产业专利地图分析

2022-09-14刘伊明李振奇李晓健许素娟

刘伊明,李振奇*,李晓健,许素娟

(1.国家半干旱农业工程技术研究中心,河北 石家庄 050051;2.曲周县白寨镇人民政府,河北 曲周 057250)

藜麦(Chenopodium quinoa)属于石竹目藜科藜属,品种丰富多样,穗部可呈红色、紫色和黄色[1]。藜麦产地主要分布在玻利维亚、秘鲁以及厄瓜多尔等南美洲高海拔地区,是该地区较早栽培的植物之一[2,3],被当地人称为“粮食之母”[4]。藜麦对盐碱、干旱、霜冻、病虫害等抗性均很强[5],为短日照、喜高海拔、耐盐碱植物,适宜在pH值4.5耀9.5且排水良好的砂质壤土或壤质砂土种植[6]。

研究表明,藜麦营养成分极为丰富,与人类生命活动的基本物质需求完美匹配[7]。藜麦含有人体自身不能合成的8种必需氨基酸,可直接被小肠吸收;富含锰、锌、镁、钙、铁、铜、钾、硒、磷、维生素E等[8耀13],尤其适于“三高”人群以及婴幼儿、孕产妇、老年人等人群食用[14]。藜麦兼具药用价值,可调节内分泌、减肥,预防癌症、过敏、炎症,降低心血管疾病的发生率[9]。

近年来,藜麦因具突出的营养价值和保健功效而倍受消费者的喜爱[15],在全球范围内得到了大力推广种植[16]。随着国际藜麦年(The International Year of Quinoa)的确立[17],藜麦的营养成分分析、营养独特性的机制研究、保健作用以及在世界各地引种方面的研究进展迅猛,成果丰硕,使得更多的企业和科研院所投入到藜麦产业中[18],催生出一大批藜麦专利技术。

经数据库分析发现,目前对藜麦产业相关专利技术发展现状和趋势研究成果严重不足。因此,加快研究和分析藜麦产业相关专利技术发展现状和趋势迫在眉睫,以期为藜麦相关的科研工作者、科技管理者和企业提供理论依据和指导。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

专利数据来源于万象云专利检索平台。万象云数据库的数据采购自全球多个官方机构,覆盖120个国家和组织,每周多次更新,实时发布。专利数据时间范围为1980年1月1日至2019年12月31日;中外藜麦专利数据的检索时间均为2020年12月30日。

1.2 研究方法

采用专利地图(patent mapping)法对检索到的专利信息进行整理、加工、综合和归纳,进行定量和定性分析。

1.3 专利检索

通过文献调研,初步确定了与藜麦相关的中文检索词11个、英文检索词3个以及IPC分类号9个(表1和2)。通过试检,确定中外藜麦专利最终检索式(表3)。

表1 中外藜麦专利检索词Table 1 Key words of quinoa patents at home and abroad

表2 中外藜麦专利检索词IPC分类号Table 2 IPC classification number of quinoa patents at home and abroad

表3 中外藜麦专利检索式Table 3 Query analysis of quinoa patents at home and abroad

1.4 分析工具及流程

采用Open Refine和ITGInsight数据处理与分析工具,按照流程(图1)进行分析。

图1 分析流程Fig.1 Analysis process

2 结果与分析

2.1 国内藜麦专利数据分析

2.1.1国内藜麦专利发展趋势 专利检索和分析发现,

国内藜麦专利中发明专利522件,占藜麦专利总数的80%;实用新型专利129件,占藜麦专利总数的20%。

1995年中国首次出现藜麦相关的专利申请,此后专利申请并无连续性。2005耀2013年藜麦专利申请数量保持稳定,年申请量基本在2耀3件;2013耀2019年呈现暴发式增长,2019年藜麦专利申请量约为2013年的27倍(图2)。

图2 国内藜麦专利的申请数量趋势Fig.2 Trends in the number of domestic quinoa patent applications

国内首件藜麦专利申请是名为“西藏南美藜系列营养粥”[19]的发明专利(CN95111317.8),来自西藏商贸进出口总公司,属于食品加工类。西藏自治区早在20世纪90年代就开展了大量关于藜麦生物学特性评价、栽培育种技术及病虫害研究工作,是中国最早引入藜麦资源并开展相关研究的地区。1995年这件藜麦首件专利的申请恰恰可以表现出其较强的专利意识和敏锐的产业洞察力。

2000年国内申请的第2件藜麦专利“用氨基酸螯合物强化的谷物颗粒核仁”(CN00811561.3)[20],来自阿尔比恩国际公司,属于食品加工类。这件发明专利是美国在华申请的首件专利,虽然该时段国内藜麦相关专利的申请数量很少,但是一方面因为中国是农业大国和人口大国,另一方面由于藜麦的生长特性及其具有较高的营养价值,该公司正是看好中国市场的未来发展前景,因此选择在中国申请专利。

2.1.2 国内藜麦专利地区分布 在所有中国藜麦专利申请中,由中国本土居民提出申请的专利为600件,占总量的92%。中国藜麦产业发展呈现地域分散的特点,全国超过85%的省、市、自治区均有藜麦专利申请,其中来自山西、甘肃、山东三省的申请人公开的中国专利数量最多,分别为93、65和47件,分别占国内藜麦专利申请总量的15.5%、10.8%和7.8%。

2015年山西、甘肃、山东藜麦生产与研究的重点地区,藜麦种植面积分别约为1500、100和不足40 hm2,当年专利申请总量分别为11、0和11件。说明当时山西省在藜麦产业支持和科研力量方面均较强;甘肃省虽然藜麦种植面积较大,但是科研力量较其他两省相对薄弱;山东省引入藜麦的时间相对较晚,藜麦种植面积也远落后于山西和甘肃,但是科研方面表现出较强的竞争力。山东省藜麦种植成效也是高海拔极端环境生长的超级谷物在中国华北平地区首次规模化试种成功的里程碑。在中国藜麦产业快速发展时期,产业与科研应当齐头并进。

2.1.3 国内藜麦专利发明人分析 国内藜麦发明专利申请数量排名前2位的申请人分别是王学领和青海泰柏特的陈宝华,发明专利数量分别为23和19件;紧随其后的是山西汇天华的张宏和成都大学的赵钢,二人专利申请数量均为18件(表4)。近5 a来,专利发明量排名前10位的发明人研发活跃,多数发明人自2016年开始几乎每年都有专利持续输出,产出活跃的发明人大多来自山西、甘肃、山东、青海、四川、吉林,无论从省市专利数量还是从发明人归属地来看,以上6省都是藜麦生产和研究的重点地区。

通过对专利发明数量排名前30位的发明人进行统计分析,结果(表4)显示,中国藜麦专利研究主要分为6个团队,分别是以王学领为核心的研究团队(食品加工类)、以董艳辉为核心的山西省农业科学院研究团队(农业科学类、食品加工类)、以孙中尧为核心的吉林省茂熙农业科技有限公司研究团队(食品加工类)、以杨发荣为核心的甘肃农业大学研究团队(食品加工类)、李娜娜等组成的山东省农作物种质资源中心研究团队(农业科学类)、以赵钢为核心的成都大学研究团队(食品加工类、农业科学类)。此外,青海泰柏特生物科技有限公司的陈宝华、山西汇天华科技有限公司的张宏、成都大学的苟春虎、中国农业科学院作物科学研究所的任贵兴等也是该领域有重要贡献的团体或个人。

表4 2015耀2019年中国藜麦专利十大发明人的专利发明数量 (件)Table 4 Numbers of patented inventions of the top 10 inventors of quinoa patents in China in 2015-2019

2.1.4 国内藜麦专利主IPC号分析 国内藜麦专利IPC分类号排名中,专利数量逸10件的主IPC号共10个,共计210件专利,占国内藜麦专利申请总量的31.8%,其中绝大部分专利属于食品加工类,还有少量专利属于农业科学类(表5)。说明中国藜麦研究主要集中在食品加工和农业科学领域。

表5 国内藜麦专利主IPC前10排序Table 5 Top 10 ranking of main IPC of domestic quinoa patents

2.2 国外藜麦专利数据分析

2.2.1 国外藜麦专利发展趋势 专利检索和分析发现,国外藜麦专利共1 473件,其中发明专利1 458件,占比高达99%;实用新型专利15件,仅占1%。

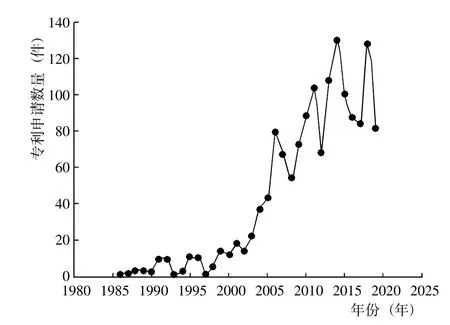

国外藜麦专利申请自1986年开始出现;1986耀2000年处于萌芽期;2001耀2010年处于发展期;2011年至今处于技术成熟期(图3),已出现衰退迹象,推测与藜麦产业发展遭遇瓶颈期有关。

图3 国外藜麦专利的申请数量趋势Fig.3 Trends in the number of foreign quinoa patent applications

2.2.2 国外藜麦专利地区分布 世界范围内共有43个国家/地区有藜麦专利申请,美国、世界知识产权组织和加拿大公开的专利数量较多,分别为482、379和174件,分别占国外藜麦专利申请总量的32.7%、25.7%和11.8%。

南美洲是藜麦种植的发源地,但是专利申请并未体现出地理优势,也就是说,南美洲的农业种植优势并没有转化为产业的科研优势。反观北美洲,虽然仅在美国和加拿大的部分地区有藜麦种植,但是其专利数量为全球最多,可见其科研力量雄厚。由此可见,藜麦产业的发展不仅依赖于藜麦生长的地理环境,还与市场、科研力量和专利意识密切相关。

2.2.3 国外藜麦专利申请人分析 国外藜麦专利申请人主要分为企业和大专院校2种类型,其专利申请数量分别为741和134件。国外藜麦专利申请量逸15件的申请人共12人次(表6),其中7个申请人的主营业务为食品加工,生物技术和洗护用品(化学工业)业务方向的申请人各2个。

结合专利申请人和主营业务情况发现,EXPANSCIENCE LAB(医药和皮肤美容护理研究所)、INST BIOPHYTIS SAS(法国生物技术公司)、QUAKER OATS CO(魁克公司)、UNIV PARIS CURIE(巴黎第六大学)是国外藜麦研究的重要机构,其主营业务方向分别为化学工业、生物科技、食品加工和农业科学,这也正是国外藜麦产业的主要研究方向。对于国外藜麦产业而言,食品加工和农业科学方向的研究已经较为成熟,生物工程和化学工业将是未来长期的重点研究方向。

2.2.4 国外藜麦专利主IPC号分析 国外藜麦专利主IPC分类号排名中,专利数量逸15件的主IPC号共20个,共计441件专利(表7),占国外藜麦专利申请总量的29.94%。国外藜麦专利数据体现的研究方向与中国藜麦专利类似,大部分专利属于食品加工类,还有少量专利属于农业科学类。与中国藜麦专利研究方向不同的是,生物科技和化学工业也是国外藜麦产业的重要研究方向。

表7 国外藜麦专利主IPC前10排序Table 7 Top 10 ranking of main IPC of foreign quinoa patents

3 结论

国外藜麦产业发展迄今已愈30 a,相关企业和科研院校在食品加工、农业科学等基础领域以及化学工业、生物工程等更高深领域均进行了比较充分的研究。2011年国外藜麦专利技术发展开始步入成熟期,特别是最近几年甚至呈现衰退迹象,亟需技术或应用方面的新突破带领产业走出瓶颈期。中国藜麦产业起步略晚,目前正处于快速发展时期。目前中国学者的关注点更多的集中在食材处理、食品制备、栽培技术等食品加工和农业科学这类基础领域,在生物化学方面的研究较少,建议合理调整产业结构,促进农业发展与转型的同时发展高新技术。

中外藜麦研究团队均呈现出内部合作紧密、外部合作稀疏的状态。中国企业或机构的研究侧重于农业与食品加工方向,山西省农业科学院生物技术研究中心在此基础上也有生物工程方面的拓展研究;国外企业或机构的研究方向分别为化学工业、生物科技、食品加工。建议中国企业或机构结合自身发展方向,合理选择借鉴与合作的对象

藜麦消费已风靡欧美并不断向发展中国家扩展,中国应该在此时期迎头赶上,立足生态优势,加强市场宣传,瞄准国外(特别是面向“一带一路”沿线国家)和国内2个市场,利用线上、线下渠道,强化营销网络建设,撬动金融杠杆,夯实金融服务,科研市场两手抓,最大程度地发挥藜麦的市场潜力,实现其经济价值。