先秦养生观念发展的医学考古学解读

2022-09-08赵丛苍

赵丛苍,祁 翔,曾 丽

(西北大学文化遗产学院,西北大学医学考古学研究中心,陕西西安 710127)

养生是对人类生命历程和生命规律的观察与探索,是我国劳动人民长期同疾病作斗争的经验总结与提炼升华。养生之道,源远流长,博大精深。在历史长河的积淀中,养生观念发轫于先秦时期,逐渐被人们所认知、所追求。随着与医药养生有关的遗存不断发现,以及对考古学研究的拓展和深入,以医学考古学为视角,探究中国先秦时期养生观念的发展过程、变化原因等,不仅必要而且具有积极的现实意义。

1 先秦养生活动的梳理

中国古代的养生涉及到日常生产生活实践的方方面面。结合考古发现及相关文献材料,本文从运动、饮食、环境卫生和个人卫生入手,对先秦时期的养生活动作简要梳理。

1.1 运动

人类早期的运动主要是围绕着维持自身生存繁衍和发展进行的,如狩猎采集、修建居处等生产生活劳作,并在无主动保健意识中渐渐发展出一系列身体运动方式和活动形态。

史前舞蹈即渗透于原始人类的生活中,“是原始体育的重要内容,无论是劳动、教育、战争、祭祀、保健等都涉及此项身体活动”[1]。作为一种无固定形式的活动,原始舞蹈具体诞生于人类历史的哪一时期,几乎无从考究,其产生可能与原始劳动、宗教、冲突斗争等方面有关。我们可以从器物纹饰、岩画等遗存对史前舞蹈的形式和姿态窥见一斑。1973年青海大通上孙家寨马家窑文化墓葬出土了舞蹈纹彩陶盆(图1A)[2]。盆内壁为三组五人携手并肩舞蹈图案,线条简洁流畅,场面生动欢快。此外,西北地区青海同德宗日遗址[3]和甘肃武威磨咀子遗址[4]等同样发现了类似的舞蹈纹彩陶盆(图1B、1C),其纹案总体上来看主要是在舞者人数及组数上略有差别。南方地区,广东省曲江县石峡遗址也出土有舞蹈纹陶片[5]。岩画中的舞蹈更是形式多样、种类繁多,有狩猎、生育、征战、祭祀等题材。在云南沧源和内蒙古阴山等地区发现的处在史前或青铜时代阶段的崖画中,即发现不少舞蹈图案。对于舞蹈纹图案的解释,学界有着图腾说、祭祀说、庆功说、繁殖说、祈祷说等观点[6],莫衷一是。但不可否认的是,对参与者来讲,舞蹈可将情感、身心融入其中,在一定程度上宣泄内心紧张焦虑之感,在体力倾出后,人们会变得精神焕发,并在连续的运动中获取极度的满足感和认同感[7],从而在身体上和精神上得到放松和锻炼。在河南安阳武官村大墓的椁室西侧二层台,发现有24具女性人骨并随葬有“舞干羽”之戈[8],推测她们可能为商代乐舞者。据甲骨文记载,商代有些乐舞人就因长期活动锻炼而成为年事较高者,见“贞呼多老舞。贞勿呼多老舞。”(《合集》16013)。

图1 舞蹈纹陶器Fig.1 Dance pattern pottery

甲骨文另有:“贞中子肘疾,呼田于贞。”(《合集》21565)记载了中子的臂肘关节部位有疾不适,叫他去凡地参加田猎以活动。可见商代人已意识到田猎能舒筋活络,调节血气,缓解四肢疾病[10]。此外,射礼作为先秦重要礼仪活动,可上推至商代,如卜辞中有卜问雀是否来参加商王举行的射礼的内容:

癸未卜,雀不其来射。

癸未卜,今一月雀亡其至。一 二

告。(《合集》5793)

[癸]未卜,王,乎雀[来]射。(《合集》5794)

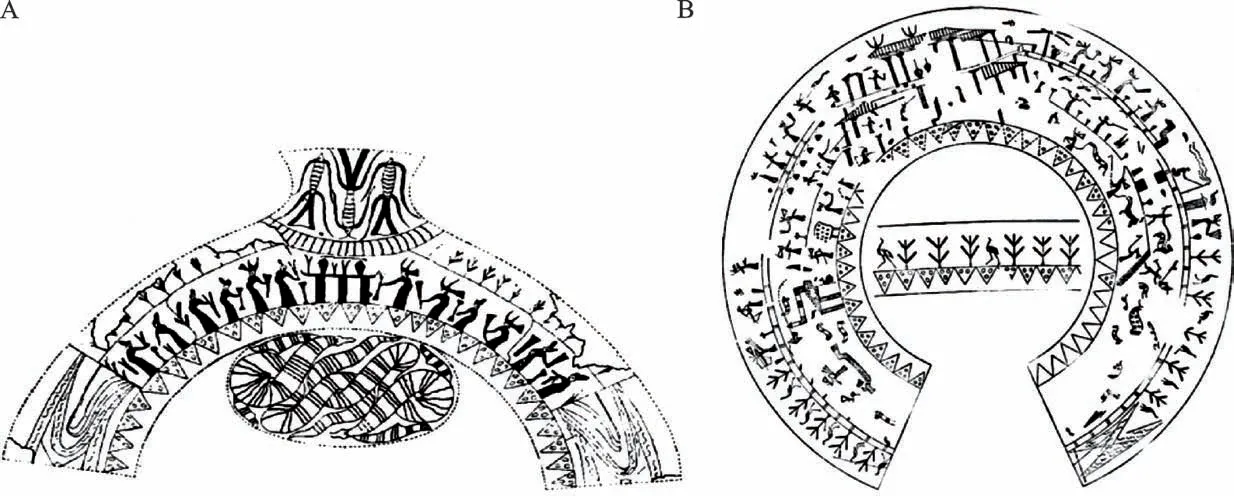

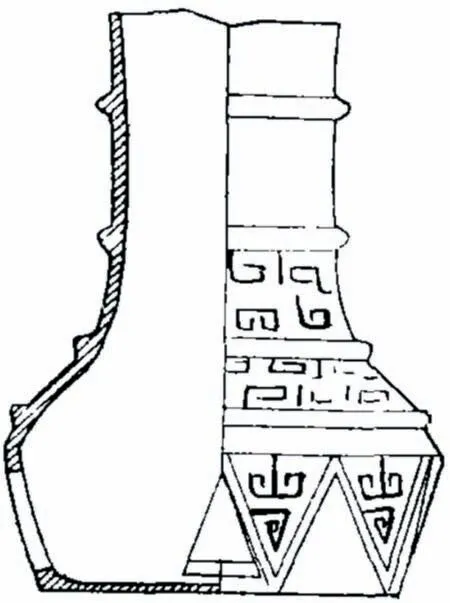

其在两周时期形成了较完备的具体礼制,成为君子六艺之一。相关金文和铜器纹饰等屡有发现。河南平顶山应国墓地M242出土的西周早期铜器柞伯簋铭有8行74字,记录了大射礼[11],义盉盖[12]、伯唐父鼎[13]、长甶盉[14]等器物也明确记载了西周射礼。陕县后川2041 号墓出土了宴饮射侯纹铜匜(图2A)[15],辉县赵固1号墓出有燕乐射猎图案刻纹铜鉴(图2B)[16]。春秋时期,还从射礼衍生出了投壶。山东莒南县东上涧村大型木椁墓M2发现春秋时期的陶质投壶[17],莒南大店春秋时期莒国殉人墓二号墓出土一件陶投壶(图3)[18],而战国中山王墓出有铜质投壶[19]。射礼与投壶并行,常为当时贵族聚会待宾的礼仪[20],投壶发展到汉代更是成为较为盛行的饮酒游戏。此类投射风气的形成和普及,与两周时期尚武尚勇的风尚不无关系,可以起到一定的运动娱乐、放松身心、强身健体的效果。

图2 铜器纹饰Fig.2 Bronze decorations

图3 莒国陶投壶Fig.3 The pottery throwing pot of Ju State

此外,蹴鞠、六博等活动逐渐兴起。刘向《别录》曰“蹴鞠者,传言黄帝所作,或曰起战国之时。”[21]《史记·苏秦列传》说:“(齐国都城)临淄甚富而实,其民无不吹芋鼓瑟……六博蹋鞠者”[22]。《史记·滑稽列传》又载淳于髡语:“若乃州闾之会,男女杂坐,行酒稽留,六博投壶,相引为曹,握手无罚,目眙不禁”[23]。可见战国秦汉时期此类活动已颇受欢迎。战国时期“导引行气”也从原始舞蹈基础上发展成为较流行的健身方法。《行气玉佩铭》记载了其中一种具体做法。该铭文刻在十二面体玉柱上,共45字,描述了呼吸兴起的过程,是研究先秦养生之术的重要原始资料。

1.2 饮食

古人云:“食者生民之天,活人之本也。”[24]食物是维持人体生理功能正常运转的物质基础,是生命活动的基本保证。饮食与生命健康、生命繁衍的紧密关系,不言而喻。

人类演化发展历程中,火的利用当属原始人类卫生保健的一大进步。原始先民“未有火化,食草木之实,鸟兽之肉,饮其血,茹其毛”[25]。中东以色列距今79万年的盖谢尔·贝诺特雅各布(Gesher Benot Ya’aqvo)遗址和东亚距今约77万年的周口店遗址等发现了可靠的考古材料,目前可把人类控制性用火行为的起源上推至中更新世早期,金牛山遗址、黄龙洞遗址等也发现人工用火遗迹[26]。有控制地用火可以加工食物,推动熟食的出现和普及,从而使人类有效地减少饮食上受寄生虫、病菌及其他致病微生物的侵扰,减轻胃肠的负担,减少疾病发生的几率,同时扩大了人类的食物范围,缩短了消化食物的过程,也使人类更容易摄取必要的营养成分,促进体质和大脑的发育进化,进而增进健康和延长寿命。

火的使用也为陶器的发明提供了前提条件。江西万年仙人洞遗址出土最早的陶片年代为距今19 000~20 000年,外表面火烧的痕迹显示一些陶器很可能就被用来炊煮[27]。湖南道县玉蟾岩遗址发现了距今17 000~18 000年前的陶器[28]。中国北方地区早期陶器主要见于徐水南庄头、北京东胡林等遗址,年代距今也超过10 000年。陶器的使用使人类饮食卫生发生了根本性变化,人们有了较为固定的盛装或炊煮食物的器具,由直接用火烧烤食物转向炊器炊煮食物,其不仅可用以制作熟食,有利于人类从富含淀粉的食物与肉类食物中获取更多养分和能量,而且减少了食物被污染的机会,提高了制食效率,增加了制作方式。例如,作为中国古代特有的一种炊器,鬲大约出现于龙山时期,发源于黄河流域,流行于商周时期,消亡于战国时期,其应是由釜灶类炊器改造而成,“造型和使用上的优越性促成了釜灶向空三足器的改造。鬲类器不仅形态生动,而且在保证容量的同时又扩大了着火面。”[29]三足鬲受热更充分,能缩短加热时间,提高烹饪效率。又如,新石器时代的陶甑是带隔层的炊具,器底有孔,可用于蒸食,蒸的烹饪方法由此发端。可以说,有控制性地用火、陶器的发明使人类逐渐告别了茹毛饮血、饥不择食,走向卫生饮食。

饮食是人们日常养生活动的关键。西周早期的知堇鼎铭文:“匽(燕)侯令(命)堇饴(颐)大保于宗周。庚申,大保赏堇贝,用乍(作)大子癸宝仲。”就记述了燕侯命食医堇在宗周奉养大保召公,调和其饮食[30]。先秦时期,众多遗址中发现有大量谷物、水果、蔬菜、动物骨骼等遗存。从史前到东周时期,人们在长期的实践中,对食物特性的认识也不断深化,渐次对食物特性和人体健康间的关系有所了解。调味品即为代表。

“正如我们无法在远东文明中的化妆品与药物之间划分出一条严格而固定的界线一样,任何想要在食品与药物之间,或者是在调味品与香料之间做出明确区分的企图都是徒劳的。”[31]五味之中,咸为首。盐自古以来在日常饮食生活中不可或缺,与人们的身体健康息息相关。人体必须要摄入一定量的盐才能够维持体内的平衡。《尚书·禹贡》记载:“海、岱惟青州。……厥贡盐、絺”[32]。盐在夏代或已被列为贡品,成为一种特殊的文化符号。东、南沿海的海盐在史前时期更是已被人们所重视。浙江宁波大榭遗址发现了相当于钱山漾文化时期的盐灶、卤水坑、盐缸等制盐遗存[33]。而晋南地区在龙山时代的突出表现、夏商西周王朝对晋南的经略等,可能均与解池等盐业资源有密切联系[34]。商代甲骨文中还有掌管盐务的“卤小臣”[35]。《周礼·天官家宰》中有关“以咸养脉”的记载,则体现了周代人对盐的医疗功用的认识。《管子·海王篇》更是记载:“十口之家,十人食盐;百口之家,百人食盐。终月大男食盐五升少半,大女食盐三升少半,吾子食盐二升少半。”[36]每月食盐的数量依男女老少而有所不同。《吕氏春秋》载:“轻水所多秃与瘿人”[37],而《上海博物馆藏战国楚竹书(二)》所载古佚书《容成氏》中又有“瘿者煮盐”的说法,“瘿”应指大脖子病[38],即甲状腺肿大之类的疾病[39],意味着战国时期煮盐应已被运用于消瘿的治疗。

再以花椒为例。花椒有香料调味品、酿酒原料、熏香驱害、防病止痛等药用价值。目前已发现随葬花椒的墓葬早至商代,如安阳花园庄54号“亚长”墓[40]和信阳始固商墓[41],在望山楚墓[42]、信阳城阳城八号墓[43]等春秋战国时期的楚墓中尤其常见。《诗经·周颂·载芟》中记载“有椒其馨,胡考之宁”[44],《荀子·礼论》:“刍豢稻粱,五味调香,所以养口也;椒兰芬苾,所以养鼻也。”[45]表明商周时期人们认为花椒的香气有助于长寿安康。敬神祭祀、辟邪养生与熏香清洁成为人们使用花椒的重要目的[46]。

1.3 环境卫生与个人卫生

《韩非子·五蠹》载:“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇……民食果瓜蜯蛤,腥臊恶臭而伤害腹胃,民多疾病。”[47]原始先民生存环境恶劣,卫生保护措施落后,维持生活和抵御侵袭的能力低下,其平均寿命短,伤亡率极高。如周口店北京人,死于14岁以下的就有15人,所占比例近七成[48]。而居处环境的改善,提高了古人类适应自然环境的能力,与养生防病、延年益寿息息相关。为了满足生存繁衍的需要,人类的居处方式和环境不断演化、发生改变,建筑结构也日益复杂。陕西蓝田公王岭山洞、北京周口店龙骨山洞穴、陕西南郑疥疙洞洞穴、广东韶关坝乡狮子山洞穴等是原始人类穴居的遗址。新石器时代半坡、姜寨等聚落将居住区与墓葬区隔离,还在居住区内设有专门的牲畜圈栏,一定程度上实现了人畜分离。仰韶文化的房屋地面多经过铺垫、夯实、烘烤,龙山文化的居址内往往会铺有较为平整光洁的白灰面,对防潮防虫有着重要作用。这些一定程度上均是卫生条件进步的体现。《周易·系辞下》载:“上古穴居而野处,后世圣人,易之以宫室,上栋下宇,以待风雨。”[49]《墨子·辞过》也总结过类似的宫室类居处对人类健康生存的作用:“……为宫室之法,曰:室高足以辟润湿,边足以圉风寒,上足以待雪霜风露。”[50]史前至商周时期还发现有大量垃圾坑,将垃圾集中处理也改善了居住环境的卫生。

夏商周时期,人们也已注意并采取了熏燎房屋、室内外洒水,清扫除虫、隔离疠疫患者等卫生保健措施,如卜辞云:

燎门。(《合集》22246)

辛亥卜。出贞今日王其水寝。(《合集》23532)

疾病,亡入。(《合集》22392)

敦煌石窟还保存有一幅“殷人洒扫火燎防疫图”,描绘了殷商时代以火燎的方法来杀虫防疫之景[51]。通过火燎的方法可以有效地杀菌,防止疫病的扩散。先秦时期,人们通过在熏炉中燃烧具有香气的植物,利用产生的烟气来净化空气、祛除蚊虫。至东周时期铜熏炉较为流行,在湖北随州擂鼓墩一号墓(图4A)[52]、雍城遗址发现有铜熏炉[53]。在江陵望山沙冢楚墓的铜镂孔杯中便发现有植物残片,也应为熏炉(图4B)[54],其同类器在江陵雨台山楚墓(图4C)[55]、湖北荆门天星观二号墓[56]、包山二号楚墓(图4D)[57]、固始白狮子地墓葬[58]等遗址中也有发现。这些熏炉制作工艺复杂,造型多较精美。

图4 铜熏炉Fig.4 Copper incense burner

相传夏代少康始用扫帚用于清扫,《说文》:“帚,粪也。……古者少康初作箕帚、秫酒。”[59]殷墟妇好墓中见有青铜箕形器(图5A)[60],湖北九连墩一、二号墓发现有青铜箕(图5B、5C)[61-62],中山王墓出土一件有柄铜箕(图5D)[63],这些可能为清扫过程中用于装垃圾的畚箕。商周时期对公共环境卫生的重视,不仅成为个人和聚落人群的观念和习惯,还上升到了社会管理规定。《韩非子·内储说上》:“殷之法弃灰于公道者断其手”[64]。对于随便在公共场所乱丢灰烬垃圾,商代即有相关惩处法规。西周时期,王室有主管环境卫生的官员,如“翦氏,掌除蠹物,……以莽草薰之”[65]、“赤犮氏,掌除墙屋,以蜃炭攻之,以灰洒毒之”[66]、“壶涿氏,掌除水虫”[67],即负责烧熏驱蛊、除虫防病以及清洁水源等工作。

图5 青铜箕Fig.5 Bronze dustpan

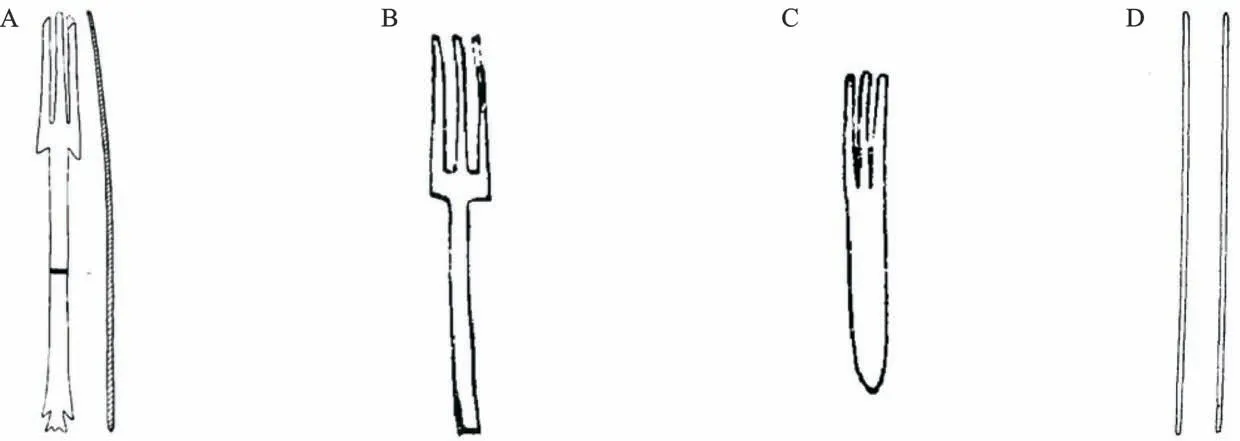

个人卫生方面,水是人类进行日常生产生活所离不开的生存必需品,与卫生保健关系密切。血吸虫病、痢疾、疟疾、胃肠炎等疾病会由饮用水的不洁引起。水井对改善饮水条件、减少疾病、促进人类卫生保健的发展起到积极作用。浙江省嘉善县新港发现一口良渚文化时期的木筒水井,井底垫一层10 cm 的河蚌贝壳,可能具有净化、过滤井水的作用[68]。此类以木板加固井壁、井底铺以贝壳的措施,和中原地区的龙山文化有积木式井圈、井底垫以胶泥等措施,均可在一定程度上过滤、净化地下水,提高水质[69]。夏商周时期,水井的利用更加普及,如二里头、东下冯、王营、台西、周原、张家坡等遗址均有发现。有关进食方式,餐具的出现可能与无法直接抓食滚烫的粥饭等因素有关,但其也间接地改善了饮食卫生条件。磁山文化、仰韶文化、大汶口文化等均有餐勺的发现,多为骨质,到商周时期骨质餐勺和铜质餐勺受到普遍重视、日趋流行[70],殷墟妇好墓就出有骨勺[71];青海同德宗日遗址和甘肃武威皇娘娘台齐家文化遗址等发现新石器时代的骨质餐叉(图6A、6B)[72-73],郑州二里岗也曾出土有三齿骨叉(图6C)[74];云南祥云大波那出土了圆柱形铜箸(图6D)[75],春秋以后也渐渐普遍。需注意的是,尽管餐具出现的时间较早,但人们的进食方式可能主要还是抓食。陕西绥德出土一件铜钺,上有“飨”字,作[76],二人跪而对食,其中一人伸手抓食器中餐。《礼记·曲礼上》曰:“共饭不泽手”,郑玄注:“为汗手不洁也”[77]。根据甲骨文和商周发现的匜、盘等水器来看,人们应已知道盥洗清洁并一定程度上付诸于卫生实践中。《论语·乡党》更是明确记载了饮食应清洁、定量、定时,如“鱼馁而肉败,不食。色恶,不食。臭恶,不食。失饪,不食。不时,不食”[78]等。商周时期也注重个体细部卫生的清洁,在安阳殷墟妇好墓出土有鱼形玉耳勺(图7A)[79]、周原遗址黄堆墓M32 也发现有玉耳勺(图7B)[80],至东周时期,相关发现更为广泛,陕西澄城刘家洼春秋墓葬中发现有骨耳勺(图7C)[81]、南阳桐柏月河一号春秋墓出土玉耳勺(图7D)[82]等等,这类用于清除耳垢的器具的发现当是人们卫生意识不断提高的一种体现。

图6 餐具Fig.6 Tableware

图7 耳勺Fig.7 Ear spoons

2 先秦养生观念发展的阶段性考察

2.1 阶段性特征

通过以个人和事件为主的短促的历史叙述,难以从整体的和宏观的角度去观察和探寻历经数十上百年甚至千年的长时段综合性特点及其变化。年鉴学派的长时段理论给出了新的研究视角。在“长时段”的研究中,不同的研究目的和视角可能会得出不同的期段以及期别特征。准此,养生观念和理论的产生应不存在跳跃式的突变,既不可能仅在某一个(或几个)先贤圣人手中完成,也不可能是在某一时间某一地点上完全实现,从长时段来考察,其是在人类文化演变的过程中逐渐形成的,与人类能力的成长和认知水平的进步密切相关,在先秦时期的发展至少有三个阶段:

第一阶段,即史前时期,一些原始的养生保健内容开始出现,并具有了不同的雏形。

有控制性地用火、陶器的发明使人类逐渐告别了茹毛饮血、饥不择食的时代,人类饮食健康水平得到了大幅度的提升。居处方面,古人筑巢穴、栖木上,躲避猛兽虫蛇的伤害。《庄子·盗跖》有所描述:“古者禽兽多而人民少,于是民皆巢居以避之,昼拾橡栗,暮栖木上”[83],而“冬则居营窟,夏则居橧巢”[84],也表现了对自然界气候变化的一种适应。居处环境的不断改善,对人类持续繁衍生息至关重要。狩猎采集等基本生产实践行为则可在一定程度上使人类本身体魄得以锻炼加强,由此外延的、与其密切相关的活动如原始舞蹈等也有类似的保健功能。《吕氏春秋·古乐篇》即载:“昔陶唐氏之始,阴多滞伏而湛积,水道壅塞,不行其原,民气郁阏而滞著,筋骨瑟缩不达,故作为舞以宣导之”[85]。《路史》前纪卷九亦云:“阴康氏之时,水渎不疏,江不行其原,阴凝而易閟。人既郁于内,腠理滞著而多重膇,得所以利其关节者,乃制为之舞,教人引舞以利道之,是谓大舞。”[86]原始先民手舞足蹈地跳跃、扭动,有助于畅快心胸、宣达腠理、通利关节,以散瘀消积、增强人体祛病能力。

值得注意的是,先民们在谋求生存的同时,萌生出了最初始的养生活动,其养生意义多是无意中创造出来的,此类活动在某种意义上或可看作是后世养生保健活动的源头,但并不意味着人们已开始有意识地追求主动养生、明确了这些活动的治疗功能和养生意义。这些养生活动主要是伴随着人类生产生活而产生的行为,一般没有相对独立、相对固定的方式程序,更没有形成系统理论,其大多并未脱离人类最基本的生产实践活动。因此可以认为,史前先民一些起到保健作用的行为主要属于“被动养生”。

第二阶段,夏商西周时期,养生保健已逐渐成为一种具有相对独立性的社会行为和现象。

在史前医学与原始的医疗养生得以初步发展的基础上,夏商西周时期的医疗保健和养生知识已有了一定的积累。《帝王世纪》载:“尧命(禹)以为司空。继鲧治水,乃劳身勤苦,……手足胼胝。故世传禹病偏枯,足不相过,至今巫称禹步是也。”[87]尽管有关“禹步”的记载经过了后世的加工,但或能反映其基本面貌。禹步渐渐发展为古代巫师舞动做法的重要方式,同时也具有驱邪治病、舒活筋骨、强身健体的功用。《尚书·洪范》载有殷商时期人们的福寿凶吉观念以及对健康长寿较明确的追求:“五福:一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命。六极:一曰凶短折,二曰疾,三曰忧,四曰贫,五曰恶,六曰弱。”[88]此时期,舞蹈大为流行,祭祀、仪礼、宴享、娱乐等活动都离不开舞蹈,其已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。而田猎、射礼等活动也较为盛行。这些行为虽然有着各自特定的目的,但是其在实施过程中能使人身心舒适,一定的运动养生观念遂渐萌发。人们对个人卫生与环境卫生较为注重,餐具、盥洗用具、挖耳勺等器具已有一定的发现,大型建筑的排水管道、散水等排水设施也较为健全。商周时期,食物原料大量增加,人们对盐等调味品以及一些食物的医疗保健功用有了较深入的了解,养生思想也日渐发展。金文中“万年永宝”“万年无疆”等,以及《诗经》中“为此春酒,以介眉寿”“报以介福,万寿无疆”[89-90]等语,更是直接体现了古人对生命的重视,对延年益寿的殷切希望。

此时期,在实践过程中,人们已开始认识到运动、饮食、卫生等行为对自身健康的维护具有的积极作用,一些养生活动逐渐脱离基本的社会生产生活行为。同时,明确地表达出对健康长寿的向往和追求,出现了一些简单的养生思想。主动追求健康、养生的行为和观念已经产生,但养生活动还未上升为有理论指导的具有一定体系的养生学。

第三阶段,东周时期,养生观念与活动更加普及,养生理论体系得以初步建立。

东周时期,生产力得到进一步发展,学术上“诸子蜂起,百家争鸣”。“养生”一词,首见于《吕氏春秋》中,即“知生者也,不以害生,养生之谓也”[91]。养生行为渐趋普及。长期、丰富的实践经验与先秦诸子学说中的养生思想相结合,成为中国养生学形成全面、系统的理论的重要基础。比如,上古时期人们宣导以疗疾病的“舞”是一种原始、无定型的行为,到了春秋战国时期,导引行气则已发展成了保健功。《庄子·外篇·刻意》云:“吹呴呼吸,吐故纳新,熊经鸟申,为寿而已矣”[92],即吸纳新鲜空气,加强呼吸运动的锻炼,提倡肢体活动,《理瀹骈文》释道:“《庄子》‘呼吸吐纳熊经鸟伸’八字,即导法也。”[93]现存最早的且完整地描述呼吸锻炼的遗存是战国《行气玉佩铭》,说明这种行气保健运动已基本形成一种有一定形式的专门学问。《吕氏春秋》则提出了“流水不腐,户枢不蝼,动也”[94]的运动养生观。这些为马王堆汉墓《导引图》的产生、汉代导引术的快速发展等奠定了一定基础。

这一时期对食物特性有了进一步的认识,并将其用于疾病的治疗、身体的养护。在东周墓葬中常见有谷物、水果、调味品和药材的发现,在包山二号战国楚墓中有陶罐口部经过密封和包裹处理,其内盛有梅、鲫鱼和碳化植物,碳化植物可见枝叶、筒状花,多切成小段,不排除是加工过的药物组合的可能;该墓竹笥中还发现有大量的栗、枣、柿、梨、菱、莲、荸荠、姜、花椒等水果和调味品[95]。这些食物有着丰富的营养价值,有的还具有一定的药性。人们之所以将其作为重要的随葬品,应是对食物特性有了一定认识,一定程度上意识到其具有调节身体机能、促进健康的功能。东周时期对环境卫生和个人卫生也较为重视。环境卫生方面,居址条件改善,环境清扫用具、熏炉的使用较为普遍。个人饮食卫生中,餐具、盥洗用具及个体清洁用具亦广泛使用。

东周时期人们无论是对运动、饮食,还是卫生方面的养生意识都得到了提高,并且得到普及。较为系统的养生观念已经逐渐形成,涉及到人们日常生活的多个方面,这与养生理论体系的初步建立不无关系。《周易》和《黄帝内经》有很多涉及养生和疾病防治的内容。后者更是可以看作是先秦养生观念和理论的总结与升华,根据当时医学可能到达的水平,将养生由单纯的经验积累阶段上升到了对理论的探索总结,对后世中医养生理论的发展产生了深远影响。如《素问·上古天真论》开篇即高度概括了中医养生学的基本纲领“法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去”[96],被后世养生家奉为圭臬。还建立了将养生保健放在首位、以预防为主的正确康养保健观点:“是故圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱,此之谓也。夫病已成而后药之,乱已成而后治之,譬犹渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎?”[97]

这里还需要强调的是,历史的发展是十分复杂的,用某一个标准将历史时代“一刀切”,不符合客观发展规律。前文所述并非是指夏商以来主动养生被人们完全认知并在社会上广泛普及。实际上,由最初的带有自然、无意识的人类身体活动方式发展为人类自觉意识支配下的相对独立的养生行为,在空间上可能存在一定的不同步性,在时间上或存在不均等的变化,而且无意识的养生行为自古以来也不会完全消失。因此,需以动态发展的眼光予以审视。

2.2 主要形成原因

一、社会生产力的提高。人类的认识水平、深度受到社会发展过程的影响。早期人类囿于较低的社会生产力,饱腹生存是其生活的重中之重,应并无养生保健的想法观念。随着人类文明的前进,社会生产力不断提高,劳动产生了剩余价值,也促进了文化的发展,人类对养生这一问题的重视开始逐渐从被动、无意识向主动、有意识转变。例如,有目的地食用盐并非是人类与生俱来的,在狩猎采集阶段,人体所需的大部分盐份可以通过食用植物茎叶、动物等得到基本的满足。但随着农业、定居的发展,人类的饮食起居发生了较大改变,大量摄取淀粉类食物使得有意识地补充盐份变得相对迫切[98]。有能力、有组织、有目的地去获取盐,在某种意义上开始成为了可能,而盐对于人体健康的影响也渐渐被认知。至迟春秋战国时期,人们便已在一定程度上认识到盐的致病作用,也明白不同人群食用盐的数量须不同,不宜过多或过少摄入。

二、医学的发展。任继愈先生曾指出:“唯物主义哲学的发展和提高和当时的医学的巨大成就是分不开的”“科学研究的时间不断丰富和巩固了唯物主义哲学,同时每个时代的唯物主义哲学思想也经常对科学的发展起着促进作用”[99]。在医药发展的初期,人们如遇到疾病不适,往往将之归于超自然的神灵鬼怪作祟、祖先惩罚等,并企图通过卜、筮、祈祷、祭祀、禁咒等手段来驱除病魔以求健康,巫在早期救护行为中所占成分甚浓。《逸周书·大聚》载:“乡立巫医,具百药以备疾灾,畜五味以备百草”[100],至少到西周时期巫医仍为祛除病疾的主流。随着医在疾病治疗中的地位和作用越来越大,尽管对疾病的诊治并没有脱离巫术,但人们开始在一定程度上摆脱了对巫术的过分依赖,有意识地通过医学、通过自然的角度去思考并探索疾病的防治。《吕氏春秋·季春纪》:“今世上卜筮祷祠,故疾病愈来。”[101]《史记》中还记载扁鹊将“信巫不信医”作为患病之后的“六不治”之一[102]。可见,东周时期养生观念及理论的形成与普及,是离不开医学的快速发展。

三、中国古代哲学思想的发展。养生文化是中华优秀传统文化的一个重要组成部分,深受中国古代哲学思想观念的影响,具有鲜明的民族烙印,体现了民族的生存观念和智慧。朴素唯物论和自发的辩证观——阴阳、五行学说等,在商代和西周时期还基本处于萌芽状态[103],东周时期被较为广泛地用来解释一些自然现象,至战国时期达到先秦的顶峰。许多医学家、养生家、哲学家用它来探讨人体生理现象、心理现象、病理现象和保健养生的方法。先秦诸子、不同思想流派百家争鸣,大多都涉及到形神关系、道德修养、适欲或节欲等涉及养生长寿的问题,其对中国医药养生学基础的奠定起到重要作用[104]。《周易》《黄帝内经》的一些总结和升华也是其中的典型代表。

3 余 言

先秦时期是养生文化的起源和发展的重要时期。早期养生保健是由带有明显自然特性的人类无意识活动,逐渐发展为人类自觉意识支配下的相对独立的行为。其主要离不开社会生产力的提高、医学和古代哲学思想的快速发展等,这也是中国传统养生文化积淀凝聚历程中的一个重要特征和发展规律。

健康与长寿是人类追求的永恒主题。当今社会飞速发展,疾病的种类与亚健康的状态也在不断增多,给社会和人民造成巨大负担。在此时代背景下,人们更加注意自己的身体状况,普遍寻求科学调养,追求平安长寿和高品质生活。健康养生,备受关注。中国养生文化硕果累累,养生遗存不胜枚举,而医学考古学为充分揭示古代遗存中所蕴含的丰富的养生思想、方法和原理等信息提供了理论方法与学科指导。因此,医学考古学视角下先秦时期养生观念发展的认识,对现今社会了解养生起源及其早期发展,正确看待康养,提高健康养生的观念,推动良好生活方式的养成,以及促进公共卫生事业的发展大有裨益,有着不可忽视的启示和参考价值。对于中国传统养生文化,循其规律,取其精华,去其糟粕,古为今用,推陈出新,当为时代之召唤、文化之使命。