中国医学史研究热点及发展态势*

——近五年中国医学史论文的可视化分析

2022-09-07卢昕玥卜繁龙尤雪瑶张晶潾孙灵芝

张 晗 卢昕玥 卜繁龙 陈 卓 尤雪瑶 张晶潾 孙灵芝

医学史是医学与史学的交叉学科,以医学的发展演进为研究对象,是研究医学发展历史及其规律的科学。医学史除了探究医学自身的发展特点和变化之外,更将医学置于政治、经济、文化等环境中进行考察,探究医学发展与不同社会背景的相互关系的影响,一般分为综合史和专门史研究[1]。近年来,我国对医学史的研究工作越来越重视,逐步认识到深入开展医学史研究和教育的重要性,有利于人们了解医学发展的特点,相关事件人物对医学的发展意义和社会影响,以古鉴今,从不同的视角审视现今的医学事件。

目前医学史的科研与教学工作,主要分为中医医史文献领域下的医学史方向以及科技史领域的医学方向:中医医史文献专业,各中医药大学均设立;科技史专业,除涉及医药领域的高校,如哈尔滨医科大学、上海中医药大学及南京中医药大学等设立外,还有著名综合类高校,如清华大学、北京大学和中国科学技术大学等设立。

CiteSpace软件是由美国德雷塞尔大学信息科学与技术学院陈超美博士基于Java程序开发,用于分析和实现可视化共现网络的应用,可以分析不同年份的发展现状、研究热点变化及前沿[2]。VOSviewer是由VanEck与Waltman研发的软件[3],在聚类分析中有强大的优势,更好地说明科学文献之间知识的流动与转移,映射科学文献之间相似性[4]。

近年来可视化分析不但受到了科技哲学领域学者的关注,如2017年张丁杰[5]使用可视化软件对相关科技哲学领域进行研究;而且在医学与人文学科交叉领域方面,同样受到了学者的青睐,如2019年李辕等[6]对Web of Science中的医学人文文献进行可视化分析。中国医学史作为医学与历史的交叉学科,虽然在2020年科技史学术年会上,曾毅[7]使用知识图谱对海外医史杂志进行分析研究,朱建平[8]曾以文献综述的形式对近五年中国医学史领域进行系统概括,李慧涵等[9]对国际医学史领域的研究进行可视化分析,但是目前学界对中国医学史领域的可视化研究尚处于空白,因此对中国医学史文献进行可视化分析,对了解中国医学史发展概貌、发展趋势显得尤为迫切和必要。

因此,本文将借助可视化分析软件,通过挖掘文献数据绘制图谱,以直观清晰的方式呈现复杂的知识网络,描述近五年我国医学史学科的发展脉络、研究热点以及预测医学史知识发展前沿的新态势。

1 资料与方法

1.1 文献检索与筛选

本研究以中国知网期刊全文数据库为数据源;中图分类号是采用《中国图书馆分类法》对科技文献进行主题分析,依照文献的学科属性,分门别类地组织文献所获取的分类代号,有学者认为使用中图分类号检索其准确性是其他检索项不可替代的,使用中图分类号可提高医学史的查准率[10],因此,本文主要以医学史学科的中图分类号:“R-09”或“R2-09”进行中文论文检索;检索文献时间跨度:2015年1月~2021年5月。

共纳入文献4 060篇,其中期刊论文2 603篇、硕博论文297篇、会议论文85篇,将文献以refwork形式导出经由NoteExpress 3.2分析筛选。

1.2 数据转化及清洗

删除无效关键词,如“研究”“启示”“作用”“论述”等;由于大量文章存在关键词相近、不规范等问题,对关键词的统计分析造成较大的干扰,在本文中进行数据清洗,制定规范的同义词合并统一,减少数据噪音与误差:合并语义相近、描述对象一致的关键词,如将“《内经》”合并到“《黄帝内经》”,“宋代”合并到“宋朝”等,在高校机构中,统一将二级单位合并于所属的一级单位。

1.3 图谱来源

保存为VOSviewer软件可用的以ris格式,导入VOSviewer对作者合著、关键词聚类进行分析;同时保存为CiteSpace软件可用的txt格式,导入CiteSpace Ⅴ软件对发文机构进行统计,同时生成可视化知识图谱。对作者合著、关键词聚类采用VOSviewer 1.6.11软件,分别生成作者合著图谱、关键词聚类图谱。

2 结果

2.1 作者分析

2.1.1 作者发文量分析

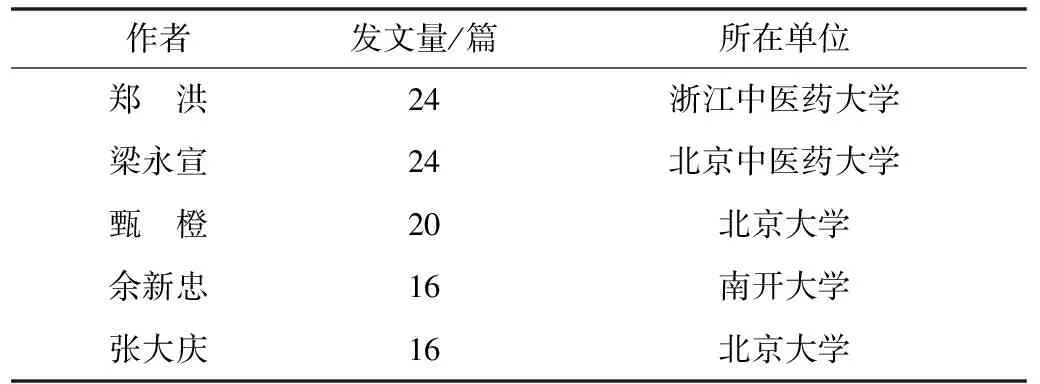

从表1可以看出,近五年发文量大于10篇的作者主要为郑洪、梁永宣、甄橙、余新忠、张大庆,由此可见高产作者主要集中于浙江中医药大学、北京中医药大学、北京大学及南开大学。

表1 发文量排名前5的作者及所在单位

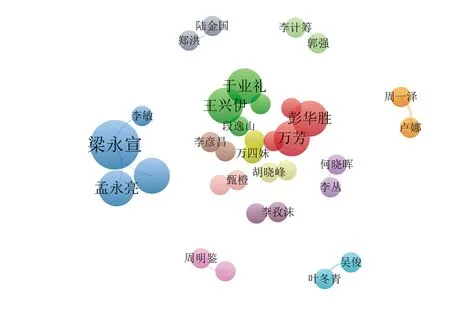

2.1.2 作者合著分析

对发文量大于6篇的作者进行作者合著分析。通过对VOSviewer软件绘制的作者知识图谱,能直观反映医学史领域的代表人物和主流学术群体。共有3 895位作者参与了医学史相关研究,出现2次以上和3次以上的作者分别为916位和410位,这表明医学史学科领域研究人员较多。

对发文量大于6篇的作者进行聚类分析,其中作者合作网络图可以提供有影响力的研究小组和潜在合作者的信息,并可以帮助研究人员建立合作关系。如图1所示,其中节点越大,代表发文量越多,节点越密集,合作越紧密。其中99名作者形成了74个合作团体,其中最大是以梁永宣、万芳、王兴伊为代表的团体,内部成员为4名;以张大庆、杨东方、甄橙等为代表的团体,内部成员为2名。通过成团部分的密集程度可以看出,大多数团队内部成员交流较为局限,团队与团队间的合作也并不普遍,联系较为稀疏。这些团队周围之外,有密集的单个节点,这说明医学史的论文大多以独立研究为主。

图1 作者合著图谱

2.1.3 作者所在机构分析

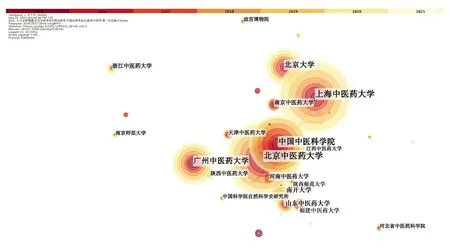

如图2显示,在一级单位中,中国医学史的研究力量主要是中医药高等院校,北京中医药大学、上海中医药大学、中国中医科学院发文量最多,论文发文量均大于100篇。除此之外,综合类院校如北京大学、南开大学、南京大学和武汉大学也多参与医学史的研究。在二级单位中,中国中医科学院、北京中医药大学、北京大学、哈尔滨医科大学设立了专门的医学史研究机构,但对于其他院校来说,医学史研究领域机构也多为中医、历史、人文和社会科学学院。由此可见,参与医学史研究的机构众多,同时也体现了医学史人文学科与医学学科交叉的特性。

图2 近五年医学史研究领域机构共现图谱

2.2 论文类型分析

2.2.1 期刊论文分析

从表2可以看出,医史类文献多发表在中医类杂志如《中华中医药杂志》《中国中医基础医学杂志》,发文量排名前五的期刊为《中华医史杂志》《中医药文化》《医疗社会史研究》《中医文献杂志》《医学与哲学》。

表2 发文量前10的学术期刊及发文量

其中《中华医史杂志》创刊于1947年,是国际上创办最早的医学史专业期刊,为公认的专门研究医学史的学术杂志,然而尚未进入核心期刊目录,说明医学史研究的刊物比较小众,未来有必要提升对医学史学科的重视程度。《医疗社会史研究》是上海大学历史学系2016年创办的连续性学术辑刊,由中国社会科学出版社发行,每年出版两辑,《中华医史杂志》《中医药文化》以及《中医文献杂志》均为双月刊,《医学与哲学》为半月刊,故不同期刊发文量不同,故收载量有所不同。

2.2.2 学位论文分析

经统计,近五年医学史硕博士论文共发表297篇,表3为发文量排名前10的高校,其中,硕博士论文产出最多的首先是北京中医药大学,非医学院校的华中师范大学位居第二;其次是山东中医药大学。

表3 发文量排名前10的高校及发文量

非医学院校的硕博士研究生,大多数来自历史学院,研究科学技术史、中国史、世界史、古代史、专门史等领域,少数来自非历史学院,研究财经学、民族学、法学、传播学和人文地理学等领域。这些医学史学位论文与其硕博士专业背景、高校所在地紧密相关,这些学者多以外史研究为主,如来自新疆大学晚清史专业的吴琼,其硕士论文《晚清吐鲁番牛痘局研究》;来自中央财经大学财经学史专业的宁方景,其博士论文《中美医疗保障史研究——百年以来政府在医疗保障领域的作用》;来自华南理工大学传播学的陈锦圆,其硕士论文《近代广州医疗宣教士的医学传播研究》。侧面反映出,医学史研究范围十分广泛,除了需要医学学科与历史学科的交叉,更需要其他学科如传播学、地理学、财经学等,提供研究视角加以深入探讨。

郑洪[11]指出:“来自人文科学的各种知识的理论和观念,会令人觉得能更好地帮助中医认识传统理论的深层内核,有助于中医走出来反观自我。”相同的医学问题,置于不同学科背景中,从不同的研究领域进行分析,会带来不同的研究成果。由此笔者认为有必要吸引不同学术背景的研究人员,对医学史进行多学科、多维度交叉研究,积极拓宽医学史中外史的研究范围。

2.3 关键词分析

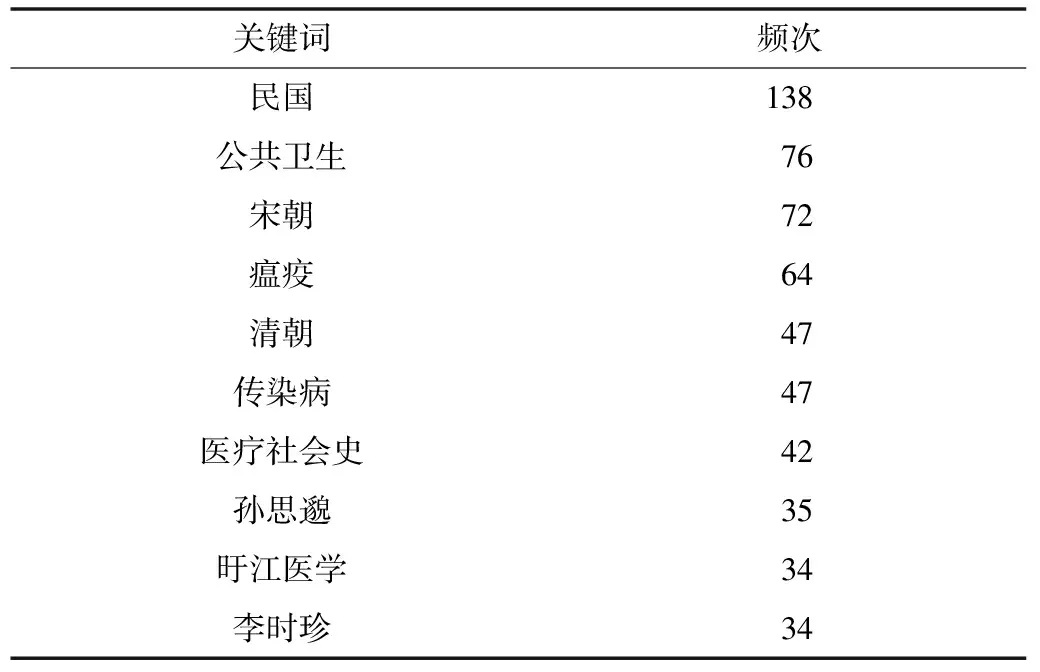

表4显示的是近五年来医学史研究领域中出现的高频关键词,这些关键词在每个时间段几乎都有出现,说明它们一直是医学史研究领域的热点,这些关键词在研究时段方面重点研究宋朝、清朝、民国时期。公共卫生、瘟疫、传染病、医疗社会史关键词也位居前列。对于相关医家研究也多集中于孙思邈、李时珍等著名医学人物。

表4 频次排名前10的关键词

对词频大于10次的关键词进行分析。4 060篇文章中共有3 544个关键词,其中词频大于10次的关键词共有124个(3.21%),出现2次和3次的分别为1 896个和896个,可见高频关键词较少,一定程度上说明医学史研究内容广而零散。

图3关键词密度图谱显示,较深的颜色反映该区域为研究的热点领域,这些研究热点区域周边的关键词,各研究方向之间也相互交叉、相互联系,广泛涉及到医学史研究领域的各个方向,更进一步反映出医学史研究领域的广泛性。其中值得注意的是,聚类结果大致呈现出斜“H”形状。

图3 近五年医学史研究领域关键词密度图谱

在密度图的左上方,偏于医学界的医学史学者进行研究,研究以内史为主,多研究中医内核知识,更强调古代医学人物事迹、医学自身的基本理论及发展规律,医学学术属性强。人物集中研究中医历史上的重要医学人物,如李时珍、张仲景、孙思邈等;著作方面多为中医传统经典著作,如《黄帝内经》《伤寒论》《本草纲目》等;集中于从学术流派、考证、传承等具体方向入手研究。

在密度图的左下方,偏于史学界的医学史学者进行研究,研究是以医学的外史为主,注重医学现象与外界社会的反应,更具人文社会属性。人物开始关注近代抗疫先驱伍连德;研究地区集中于广州、上海、天津等地区;多从公共卫生、传染病的防控及经济文化影响与社会互动等方面进行探究。

两者之间交叉处出现了医疗社会史,这种史学界对医学史的称谓,更体现了史学界和医学界对医学的不同看法,因而不同学术背景出身对医学史研究的取向是有差异的。

结合出现频次较高的关键词以及密度图谱可分析得出,宋朝、清朝、民国、瘟疫这四个关键词高频聚集出现,目前关于瘟疫、宋朝、民国方面的社会医疗史优秀成果颇多,如余新忠的《清代江南的瘟疫与社会——一项医疗社会史的研究》;韩毅的《宋代瘟疫的流行与防治》;马金生的《发现医病纠纷——民国医讼凸显的社会文化史研究》等研究著作的深入,使医疗社会史得以进一步深入发展。

3 讨论

3.1 跨学科的阻碍

从研究的人员以及机构来看,医学界对医史的研究主要是由中医院校人员进行,西医院校人员少有参与,对于医学界,余新忠[12]认为,医学史对于医学发展的重要意义并未真正得到广泛的认可,在西医学界,甚至是可有可无的边缘学科。对于史学界,关注点也多侧重于研讨疾病和医疗对中国历史变迁的影响,在这样的情况下,医学史无论处于在医学界还是史学界,学科地位都十分尴尬。

从关键词密度图谱中可看出,医学界与史学界间虽有融通交流,但两者之间研究界限仍较为分明。余新忠[13]认为,当前医史研究虽以跨学科相标榜,但基本上还是处于各自为政、缺乏系统整合的状态。史学界医史研究者虽具有专业解读史料的能力,多从社会文化史角度探讨,但医学知识较为薄弱,难以触及医学发展的内核,容易使得医疗史成为“没有医学的医学史”。医学界医学史研究者虽具有现代科学医学背景,但缺乏史学训练,较少关注史学发展变迁,问题意识淡薄,易就事论事,造成研究视野局限,难以有新的突破。

梁峻等[14]在研究西方的医学史研究动态时发现:“20世纪60年代后,其研究侧重名医传、大事记、知识进步和诊疗技术发展,直到80年代到来的‘文化转向’,将医生、病人、社会经济结构、文化传统、宗教信仰等均纳入医学史的研究视野。”对比之下,中国医学史,尤其是医疗史[13]还处于一种相对滞后,研究力量薄弱,学科积累浅薄的局面。

3.2 困境的突破

余新忠[13]认为造成这种现象,直接原因是学科背景训练的不足,而根本原因则是医学史或医疗史在目前的接受性和相对独立性较弱。尽管对于史学界、医学界或者其他学科,其研究的出发点和内容各不相同,但医学本身的发展就处于社会文化的变迁之中,人类生活的演进,历史的推动也常常由疾病所影响。医学与社会、疾病与历史本就不能截然分开,唯有兼顾双方,才能做出有价值的医史研究。

若要突破两者之间的隔膜,首先,对于个人,应意识到医学史的跨学科属性,充分理解跨学科理念和方法,用不同学科的理论[15]来对历史进行多维阐释,让复杂丰富的历史更为立体,同时也不能固步自封,应审视自身学科背景的优势和局限,努力弥补除自身学科背景外相关学科的不足,打破人为划分的学科分界,将不同学科的理论方法融入于自己的研究领域中。

其次,对于医学界医学史研究,刘鹏[16]认为:“中医学界对医学史的编撰研究只是将各时期的社会发展概貌作为点缀,相关时期的医学制度、教育研究较为简略。”医学史的研究与教学不等于将医家、著作、成就的单纯罗列,而应将其发展放置于具体的历史社会语境中去考究,仔细体会本草、方书、疾病的动态变化,呈现更加多元和全面的医学发展细节。了解促使其发展的深层原因,借鉴思路,更能对现今医学的发展和创新有所启发。对于史学界医疗史研究,余新忠[13]认为:“勿以外史自居而不去触及医学的内核,还应该钻研传统医籍,以历史学的训练优势,从新视角探究相关古医籍,这会在医学知识和思想上有所作为,必然会对中国医学的演变和认知产生重要影响。”

最后,对于高校及研究所,应该培养跨学科背景人才,鼓励医学、历史学等多学科之间知识的整合,对不同学科进行交互深造统合不同的学科力量,使其成为一个多元并包的研究团队,使本学科具有一套专有的训练体系,更能推动医学史学科的相对独立性。另外也应鼓励更多西医界相关研究者参与中国医学史学科的建设。

3.3 新思路的启发

在未来,传统医学史与医疗社会文化史的碰撞和融合将会是一个十分重要的发展趋势。医疗社会文化史研究的兴起,可以为中医学界相对局限的单一学术史视角提供极为广阔的研究思路。

无论是史学界和医学界都提出了不同的发展思路,医学界学者刘鹏[16]指出:“中医学界恰恰可以发挥专业知识背景优势,从对中医古籍文本的深入解读出发,进一步分析社会文化思想对医学知识的梳理、加工和重塑。”如今在一些研究初见端倪,如董晓艳[17]发现中医气论研究过分注重内史,多集中概念的争论、实质的探讨,历经多年却研究无果,从外史的角度来对中医气进一步研究,使得中医气的实质得以全面的理解。因此,当出现许多较为复杂的医学问题时,医学界学者更需要以其他学科视野的角度来探讨解释,为医学界扩宽新的研究方向。

史学界学者余新忠[18]认为:在具体研究史料上,小说、传记、杂记、随笔等均可作为医学史的史料;研究角度中,我国学者也可借鉴目前西方研究医学史相对成熟的研究方法和思路,更多关注微观史、生命史、文化史和社会史等新兴前沿研究,以疾病与医疗、他者视角为切入点,在生命史学理念的指引下,置于具体的历史语境中,深入细腻地呈现历史上生命的存在状态,来发掘破解史料的背后关乎生命的文化意涵。

结合关键词密度图谱,民国时期、清朝、瘟疫研究颇丰,位于内史与外史交界部分。一方面是由于这些时期历史文献的丰富完备,史料保存较为完好,传统官书、笔记小说、诗文集、方志、档案、报纸期刊等历史资料丰富程度远超任何时期,具有较强的参考价值,使研究者更易着手深入;另一方面,清朝、民国时期正值从传统社会向现代社会转型时期,社会现象纷繁,此背景下瘟疫流行,西医东传造成的中医论争,使得医学现象更为复杂,单一学科的研究思路远远不能够阐明其中的现象和内涵,因此亟需多学科视野参与建设医疗社会史。

笔者预判未来中国医学史的研究方向或可继续从向民国、清朝等史料保存丰富时期入手,借鉴既往瘟疫史的研究思路,从医疗社会史的角度,探究疾病史,关注当今日益严重的医疗问题,如医疗保障、医患关系、中西医争论等[13],在丰富医学本身内涵的同时,进一步推动中国医疗社会史的发展。

4 不足与启示

由于软件限制未能对其他几个数据的文献进行分析,尽管笔者认为中国知网具有一定的代表性,但是不排除有漏检的风险。

由于医学史内容涉及领域广泛,本文未能完全展示医学史具体细节研究,目前使用科学计量学方法对医学史的作者、机构、热点分析的相关研究较少,笔者认为今后医学史的可视化研究,可从医学史某一具体研究领域深入,更多地挖掘出医学史的新方向,为诸多医学史学者提供新思路,从而促进中国医学史学科的发展。

未来将在这样的基础上拓宽医学史论文的可视化研究范围,更好地展现作者、机构以及关键词的演变趋势,以呈现医学史阶段性研究特征,更好地体现医学史的发展全貌,提供新的研究角度。