数字监管异质性与中国制造业全球价值链升级

——基于“共轭环流”分工理论的实证研究

2022-09-07易子榆

魏 龙 易子榆

一、引言与相关文献综述

近年来,随着中国参与全球价值链(Global Value Chains,GVCs)分工程度的不断加深,全球分工格局已经从以发达国家为核心的“中心—外围”体系转向以中国为枢纽的“共轭环流”式全球分工网络。数字服务的大规模渗透和利用有效地减少了制造环节的成本支出,使企业与国际贸易相关的搜寻、交易和运输成本大幅降低。这一方面增强了中国制造业企业参与GVCs分工的意愿,扩大了中国产品的出口规模;另一方面显著提高了中国企业的价值增值能力和产品技术复杂度。作为全球第二大数字经济体,数字化投入逐渐成为中国实现制造业GVCs升级的关键驱动力。

随着产品中数字投入需求的不断扩大,中国对包含外国附加值的数字产品和服务的依赖也不断加深。然而,各国政府考虑到本国消费者和企业的利益,在数字监管和治理方面存在不同程度的分歧。它们更倾向于采用一系列广泛的国内政策,通过设置繁琐的准入许可程序、限制网络接入和数据自由流动、要求数据本地化或收取数字税等监管政策措施来保障本国数字经济发展。这意味着企业生产活动需要根据不同国家的监管框架进行协调,进而产生高额的贸易成本,这不仅显著提高了国外企业进入中国市场的难度,同样也降低了中国企业参与跨国贸易和投资行为的意愿。

监管异质性的概念最早源于Sykes1999年的研究,意指不同经济体为了维护本国消费者利益在国内监管政策上的差异性。目前关于数字监管政策的研究已经渐成体系,具有代表性的是欧洲国际政治经济中心(ECIPE)发布的“数字贸易限制指数”以及OECD发布的“数字服务贸易限制指数”。但聚焦于数字监管异质性的研究仍缺乏严谨的定量分析,仅有Ferencz&Gonzales基于OECD的数字服务贸易限制数据,根据两国之间在数字监管领域是否有相同措施,采用二元虚拟变量对监管政策加权求和测算出双边数字监管异质性。数字监管异质性作为一种新型的非关税贸易壁垒,意味着跨国公司需要投入大量时间和资源去适应不同东道国的具体监管要求,使得数字进出口贸易和投资活动面临高额的固定成本。因此,学者们普遍认为数字监管差异会导致贸易壁垒效应,对于数字服务贸易活动会产生显著的抑制作用。而中间品投入成本的变化基于价值链关联的“涟漪效应”,势必会影响下游制造业的全球价值链分工。

在全球价值链视角下探讨数字监管异质性的影响效应,需要完善的价值链分工测算体系作为基础。随着全球价值链分工的深化,传统的贸易总量统计口径会造成“统计幻象”,使计算结果存在严重偏差,因此,核算一国产业在产品贸易中所获得的增加值成为衡量其国际分工地位高低的主流方法。Koopman等对出口贸易中包含的国内与国外增加值进行分解,在增加值贸易核算框架下构建了全球价值链参与程度和分工地位指标。Wang等在此基础上,进一步对出口产品的增加值去向进行分解,计算了GVCs前、后向参与度及GVCs位置等指标。出口增加值率、价值链参与度以及国际分工地位的提升近年来成为衡量价值链升级的关键测算指标。

那么,中国与其他国家的数字监管政策是否存在明显的差异性?在“共轭环流”的国际分工格局下,这种数字监管异质性对中国当前在全球贸易网络中的枢纽地位是否有影响?是促进还是阻碍了中国制造业价值链升级?这些问题是本文关注的重点。

本文使用亚洲开发银行ADB数据库的多区域投入产出表(MRIO)与OECD的数字监管数据库(DSTRI)进行匹配,得到2014—2019年中国与49个伙伴国14个制造业部门层面样本,实证检验了“共轭环流”国际分工格局下,中国与贸易伙伴国之间的数字监管异质性对中国制造业价值链升级的影响。本文可能的贡献在于:(1)不同于在传统国际分工理论背景下开展价值链升级的实证研究,本文借鉴洪俊杰、商辉提出的“共轭环流”分工理论,认为中国制造业价值链升级将通过提高枢纽地位、破解在上环流中的“低端锁定”效应、强化在下环流中高端环节引领能力三条路径来实现。(2)基于“数字中间投入”渠道影响,丰富了数字监管异质性影响制造业价值链升级的理论机制和实证研究。(3)将中国与伙伴国之间是否签订数字合作协议作为调节变量进行扩展研究,藉此分析中国与贸易伙伴国之间展开的数字合作能否降低数字监管异质性对于中国制造业GVCs升级产生的冲击。

二、理论机制分析

(一)“共轭环流”分工格局下中国制造业价值链升级的路径

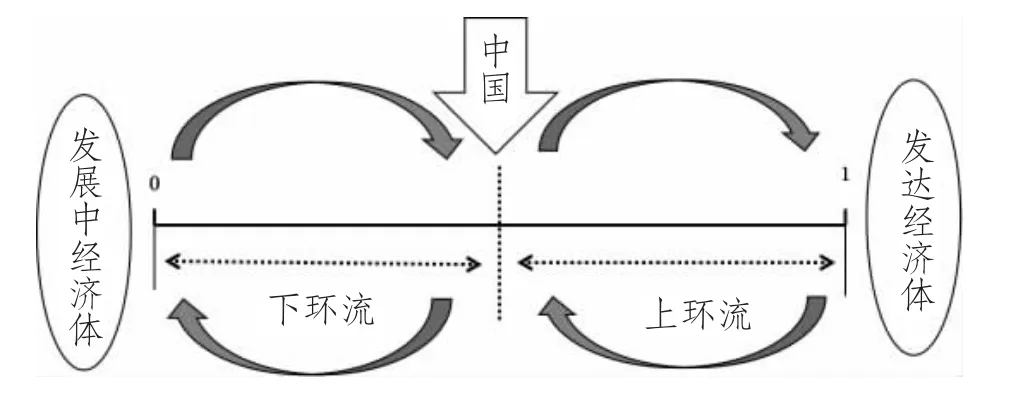

洪俊杰、商辉提出的“共轭环流”理论认为,国际分工呈现出以中国为重要枢纽国的双环流格局:由中国与发达国家贸易往来形成的“上环流”和中国与其他发展中国家贸易往来形成的“下环流”构成。枢纽地位的提升会促进一国价值链分工地位的提升,中国实现价值链升级的首要目标是巩固并强化在“共轭环流”中的枢纽地位(图1)。

图1 共轭环流式全球价值链分工

在中国与发达经济体的上环流中,中国制造业仍被“低端锁定”。中国制造业企业对国外中间产品的依赖程度较高,反映出我国仍是“被动”地参与到发达国家主导的价值环流中。因此,在上环流中的价值链升级,主要是通过降低中国制造业企业在低端生产环节的参与程度,降低对国外产品的进口依赖,摆脱在上环流中被发达国家“低端锁定”的现实困境,进而实现价值链升级。

在中国与发展中经济体的下环流中,中国制造业具备引领能力。下环流经济体对中国产品的依赖程度较高,使得中国制造业部门主要以供应者角色向其他发展中国家出口,主动参与并引领发展中国家价值环流以获取更高的国内增加值。由此可见,中国在下环流中的价值链升级,主要是通过进一步提高在高端生产环节的参与程度,强化中国制造业对高端价值增值环节的控制能力。

(二)数字监管异质性影响中国制造业价值链升级的机制

数字监管异质性会通过“中间投入”渠道来影响制造业价值链升级。国家间的数字监管异质性使得数字部门的生产活动需要根据不同国家的监管政策框架进行协调,由此产生的高额贸易成本会阻碍数字企业的对外投资决策,降低国家间的数字贸易进出口规模。当制造业企业将数字部门的产出用作生产环节的重要中间投入时,数字监管异质性会对下游制造部门的价值增值及其国际竞争力产生明显的连锁反应。整体而言,数字监管异质性对制造业价值链升级具有两面性:

一是数字监管异质性对制造业价值链升级的抑制效应。企业通过应用数字服务简化业务流程、创造新的商业模式,整体上能有效提高企业生产率。然而,数字监管异质性使得东道国企业获取或者提供数字服务时,面临的潜在市场进入障碍和固定成本增加。这不仅会导致使用这些数字中间品的下游制造业企业的生产成本增加,同时也削弱了东道国制造业企业从国外获取高端数字服务和技术的可能,不利于东道国通过知识溢出效应吸收和内化国外先进的技术。因此,当国内高质量数字服务供给不足的情况下,数字贸易限制会制约制造业的服务化进程,导致高端制造环节无法在本国完成,进而阻碍制造业价值链升级。此外,电子商务和ICT基础设施共享使得更多的中小企业能够通过信息化和网络化路径参与跨境贸易活动,制造业企业通过将外围制造工序外包给新进入的中小企业,能把更多的资源分配到核心生产环节,由此提高了制造业企业生产效率。而国家间在电子支付、基础设施等数字监管领域的政策差异会阻碍国内外中小企业参与国际竞争,不利于制造业企业通过资源配置效应提高自身价值的增值能力。

二是数字监管异质性对制造业价值链升级的促进效应。Froese等以及Li等学者认为,中国严格的数字监管和政府审查制度与美欧之间存在的明显不对称性,为华为、阿里巴巴等中国数字头部企业的崛起创造了有利的制度环境。这种监管不对称性能保护本国技术水平较低的企业免受过度竞争的冲击,避免国内市场被挤压进而产生挤出效应。数字监管异质性导致从国外获取高质量数字中间品的难度增大,东道国企业为摆脱数字贸易受限的不利现状,会加大对相关产品的研发投入与科技创新。因此,非关税贸易壁垒会通过倒逼机制促进制造业企业技术创新,建立自主核心竞争优势以承接更复杂的生产工序,进一步提高产品出口技术复杂度,最终实现价值链升级。

三、研究设计

(一)模型的构建

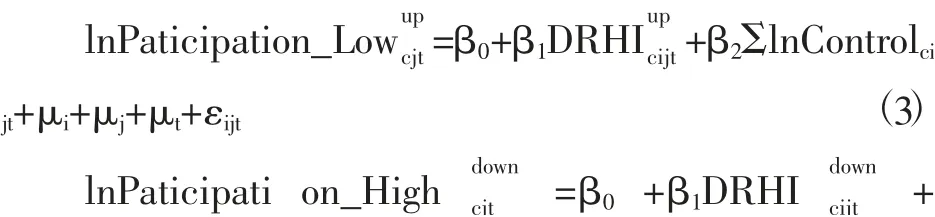

本文考察“共轭环流”国际分工格局下,双边数字监管异质性对于中国制造业价值链升级的影响。由于数字监管异质性通过“数字中间品投入”渠道影响下游制造业价值链升级,因此数字监管异质性的影响程度取决于制造业部门的数字投入渗透率。本文借鉴马盈盈的思路,采用中国c的数字部门投入在其制造部门j的中间投入总消费占比来衡量数字投入渗透率。然后将国家层面的数字监管异质性DSTHI与制造业部门数字投入渗透率相乘,构建了“国家—部门”层面的核心解释变量DRHI,代表中国和贸易伙伴国i在j制造业部门的数字监管异质性指数:

其中i、j和t分别表示贸易伙伴国、制造业部门和年份。遵循理论部分对“共轭环流”分工格局下中国制造业价值链升级路径的具体阐述,我们构建了以下计量模型:

(2)式主要用于检验中国c和贸易伙伴国i在t年的部门层面数字监管异质性指数DRHI对中国枢纽地位的影响。被解释变量lnCentrality代表中国j制造业部门在t年的枢纽地位指数的对数值。为保障模型的有效性,需要纳入控制变量对可能影响价值链升级的其他影响因素进行控制。在模型中我们引入控制变量集合,用ΣlnControl表示。具体选择部门层面的产业规模(SCALE)、技术创新能力(TECH)、生产要素禀赋(ENDOW)、FDI渗透率(FDI)以及制度质量(INST)作为本文的控制变量。之后分别加入国家固定效应μ、行业固定效应μ、时间固定效应μ以进一步缓解模型的内生性问题。ε为模型估计的误差项。

进一步构建模型(3)—(4)分析当中国处于不同价值环流时,数字监管异质性如何影响中国制造业价值链升级。

(二)变量选取

1.数字监管异质性。国家层面的数字监管异质性的测算方法主要参考Ferencz&Gonzales的研究,采用OECD-DSTRI(Digital STRIRegulatory Database)数据库的数据,结合两个国家的数字监管措施对跨境数字贸易限制程度的差异来计算。DSTRI数据库包含的具体数字监管措施主要分属于基础设施及连通性、电子交易、支付体系、知识产权以及其他监管障碍五个政策领域。采用专家打分法对每项政策措施进行赋值,将收集的政策信息、法律法规等定性信息转化为定量数据,对每项具体的政策措施进行评估。如果两个国家具有相同的监管规定则赋值为0,否则赋值为1。在此基础上,对各项监管措施按专家赋权方案加权求和,基于国家间是否在数字监管领域存在差异测算出数字监管异质性指数(DSTHI)。

图2呈现了2014—2019年中国与贸易伙伴国之间的数字监管异质性指数的分布情况,可以发现中国与其他国家之间的数字监管政策并没有呈现出监管趋同的趋势。由于贸易限制的影响和幅度会因部门而异,本文结合MRIO中国投入产出表的行业划分标准,将c27和c28列为数字投入部门,将国家层面的数字监管异质性指数与制造业部门数字投入渗透率相乘,构建了部门层面的数字监管异质性指数DRHI。

图2 中国双边数字监管异质性分布

2.制造业价值链升级。结合上文对“共轭环流”分工格局下中国制造业全球价值链升级路径的具体分析,我们将中国的枢纽地位提升、中国在上环流中低端环节参与度下降,以及中国在下环流中高端环节参与度提升三个指标作为中国制造业价值链升级的衡量指标。

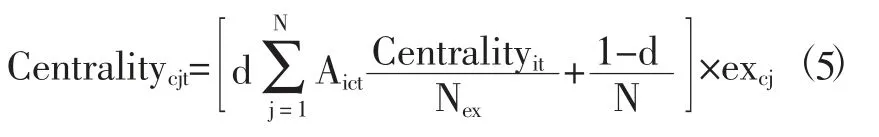

借鉴洪俊杰、商辉的方法,基于国家间双边出口贸易网络测算出国家PageRank中心度,之后以制造业分行业出口额为权重乘以国家PageRank中心度指数,得到部门层面的枢纽地位指数(Centrality),见(5)式。其中,d为阻尼系数(damping factor),一般情况下d取值0.85。N和N分别表示贸易网络中的国家总数以及国家j的出口目的国数量,A矩阵衡量了中国与贸易伙伴国之间的贸易状态。中国的中心度越高,说明中国在国际分工中处于更高的枢纽地位,对于贸易网络的影响力和控制力也越强。

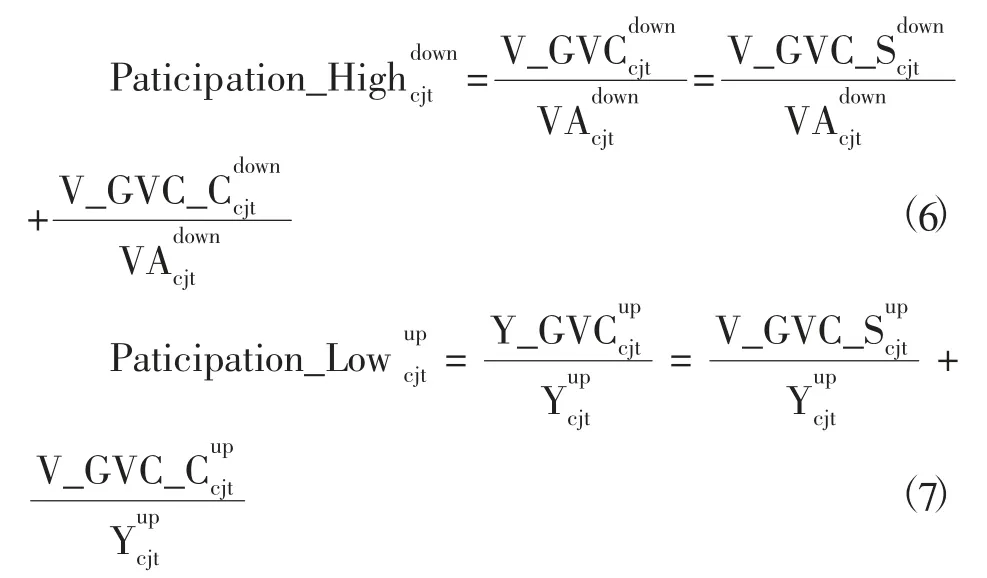

中国在不同价值环流中参与GVCs的方式不同。在发展中国家价值环流中处于引领者地位,主要参与价值链上游高附加值生产环节(前向关联)。而在发达国家价值环流中处于“被分工”地位,主要进口发达国家中间品,以下游加工者的角色参与价值链分工(后向关联)。本文采用WWYZ2017的出口分解模型,测算中国制造业下环流高端价值环节参与度(Paticipation_High)以及上环流低端价值环节参与度(Paticipation_Low)。(6)式中的V_GVC/VA表示中国制造业j在t年创造并流入下环流GVCs的增加值在国内增加值中的占比,以此衡量中国制造业下环流高端价值环节参与度。(7)式中的Y_GVC/Y表示我国制造业出口中包含的来源于上环流国家的增加值占比,占比越高意味着中国对外依赖程度越强,容易被锁定在上环流低端价值增值环节。此外,V_GVC_S和Y_GVC_S为仅涉及简单的跨境生产的简单GVCs活动,V_GVC_C和Y_GVC_C为涉及多次跨境生产的复杂GVCs活动。

3.其他控制变量。梳理文献发现,影响制造业GVCs升级的因素众多,本文选择部门层面的产业规模、生产要素禀赋、技术创新能力、FDI渗透率以及制度质量作为本文的控制变量。

(1)产业规模(SCALE):产业规模的扩大为东道国带来的市场效应会诱发高端价值增值环节的梯度转移,从而推动制造业GVCs攀升,采用部门层面的国内增加值来测度。

(2)行业技术创新能力(TECH):技术创新投入的增加能够显著提升制造业企业的生产效率和产品的技术复杂度,技术水平提升将有效推动企业的价值链升级。技术创新能力指标采用R&D经费支出占营业收入比重计算获得的行业研发投入强度。

(3)生产要素禀赋(ENDOW):根据要素禀赋理论,国家可以从劳动力和资本要素禀赋的比较优势把握价值更高的制造业环节。本文主要采用制造业部门的资本劳动比对行业要素禀赋进行表征,由行业资产总计与行业就业人数比值计算获得。

(4)FDI渗透率(FDI):FDI的流入引致的技术溢出效应能有效地促进东道国企业的技术进步,提高国际竞争力,从而推动了制造业价值链升级。由于制造业分行业的FDI数据无法获取,参照王岚的方法采用行业层面FDI资本占行业总资产比例来衡量FDI渗透率。

(5)制度质量(INST):制度的完善对提升一国产品技术复杂度,推动中国产业进一步向高端环节攀升具有显著的正向作用。行业层面的制度质量指标借鉴孙灵希、曹琳琳的做法,采用分行业工业企业来自政府部门的科技活动资金体现政府支持度,作为制度质量的代理变量。

(三)数据说明

本文的数字贸易政策异质性指标来自OECDDSTRI监管数据库。衡量中国枢纽地位的数据来源于联合国贸易统计数据库,衡量中国制造业在价值链高端及低端环节参与度的测算是基于亚洲开发银行(ADB)更新的多区域投入产出表(MIRO),以及对外经贸大学(UIBE)GVCs数据库的数据。控制变量中的行业层面的产业规模数据来源于OECDTiVA数据库,技术创新能力指标采用《中国科技统计年鉴》分规模以上工业企业R&D经费支出占营业收入比重计算获得,行业层面的生产要素禀赋、FDI渗透率和制度质量指标数据均来源于《中国工业经济统计年鉴》。通过合并数据库,剔除数据缺乏的相应国家(地区)及行业样本后,选择2014—2019年中国及其49个伙伴国分行业数据进行实证分析。分行业样本数据需要将不同数据来源的行业数据进行对接,本文根据ADB数据库的行业分类标准,将ISIC Rev.4行业代码以及国内GB/T代码进行匹配,最终选择14个制造业行业进行实证研究。见表1所示。

表1 制造业行业代码匹配

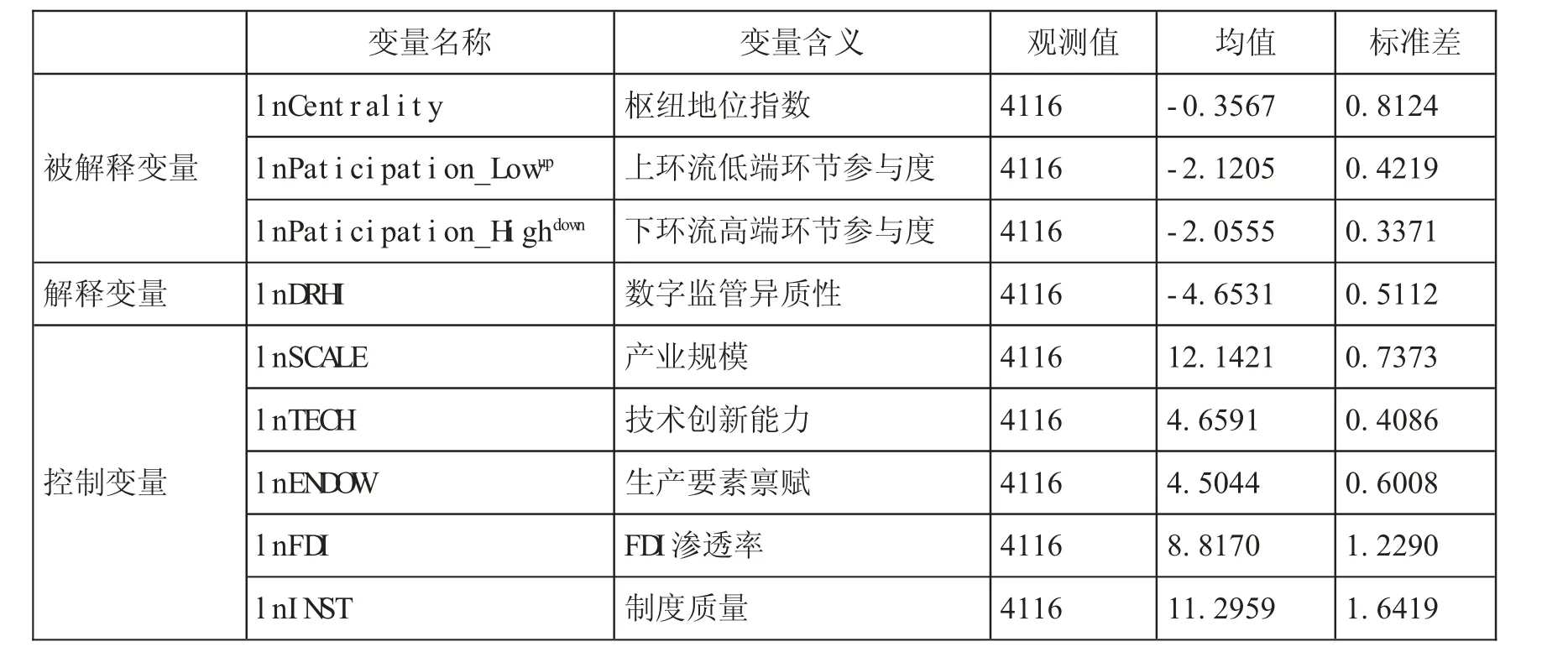

为消除模型中可能存在的异方差问题,本文的变量全部取对数形式进行回归分析。经过对所有变量按“年份—国家—行业”三维层面进行匹配,得到共计4116个样本数据,描述性统计结果见表2。对模型进行相关性检验和方差膨胀因子(VIF)检验,结果显示VIF值均小于5,表明变量间不存在明显多重共线性问题。

表2 变量的描述性统计结果

四、实证检验与结果分析

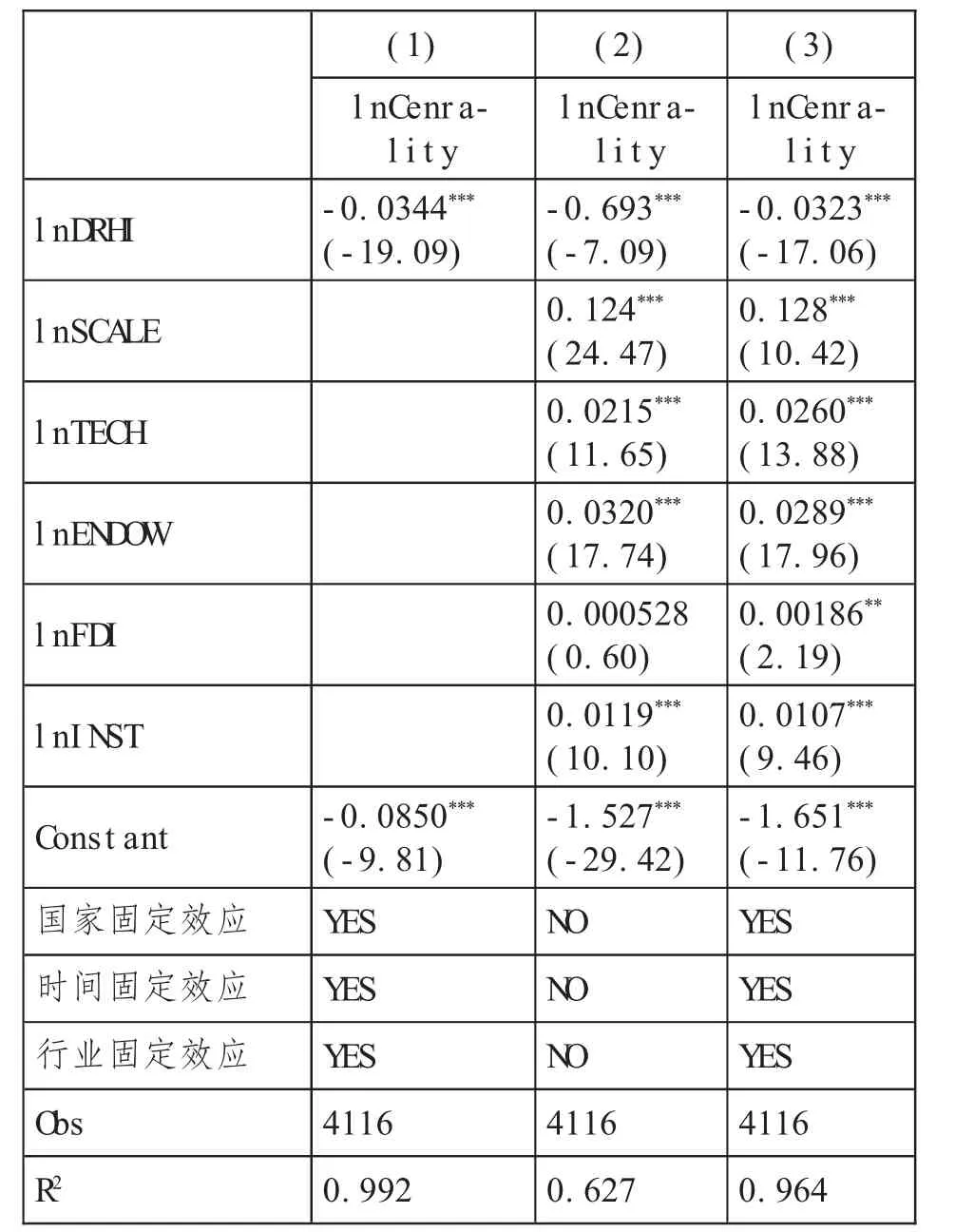

(一)数字监管异质性对中国制造业枢纽地位的影响

枢纽地位的提高,说明中国在国际分工网络中处于更核心的地位,相比于边缘国家具有更强的引领能力,对于贸易网络的影响力和控制力也越强,更有利于通过有效的资源配置实现价值链升级。考虑到不同时期之间的扰动项自相关问题,本文基于聚类稳健标准误展开估计。表3报告了数字监管异质性对中国制造业枢纽地位的影响回归结果。在加入控制变量并依次控制国家、时间和行业固定效应后,回归系数均在1%水平上显著为负,说明中国与其他贸易伙伴国之间的数字监管异质性对于中国枢纽地位的负向效应大于其促进作用。这是因为贸易伙伴国为了获取经济发展必须的数字技术和服务,在面临较大的监管差异时会产生数字贸易转移效应,这些国家会寻求与本国具有更高监管政策相似度的新兴经济体(如印度)作为主要贸易伙伴,从而降低了中国的枢纽地位,不利于中国在贸易网络中GVCs地位的提升。控制变量的回归系数显示,制造业部门层面的产业规模、技术创新能力、生产要素禀赋、FDI渗透率以及制度质量均能显著促进我国枢纽地位的提升。

表3 数字监管异质性对中国制造业枢纽地位的影响回归结果

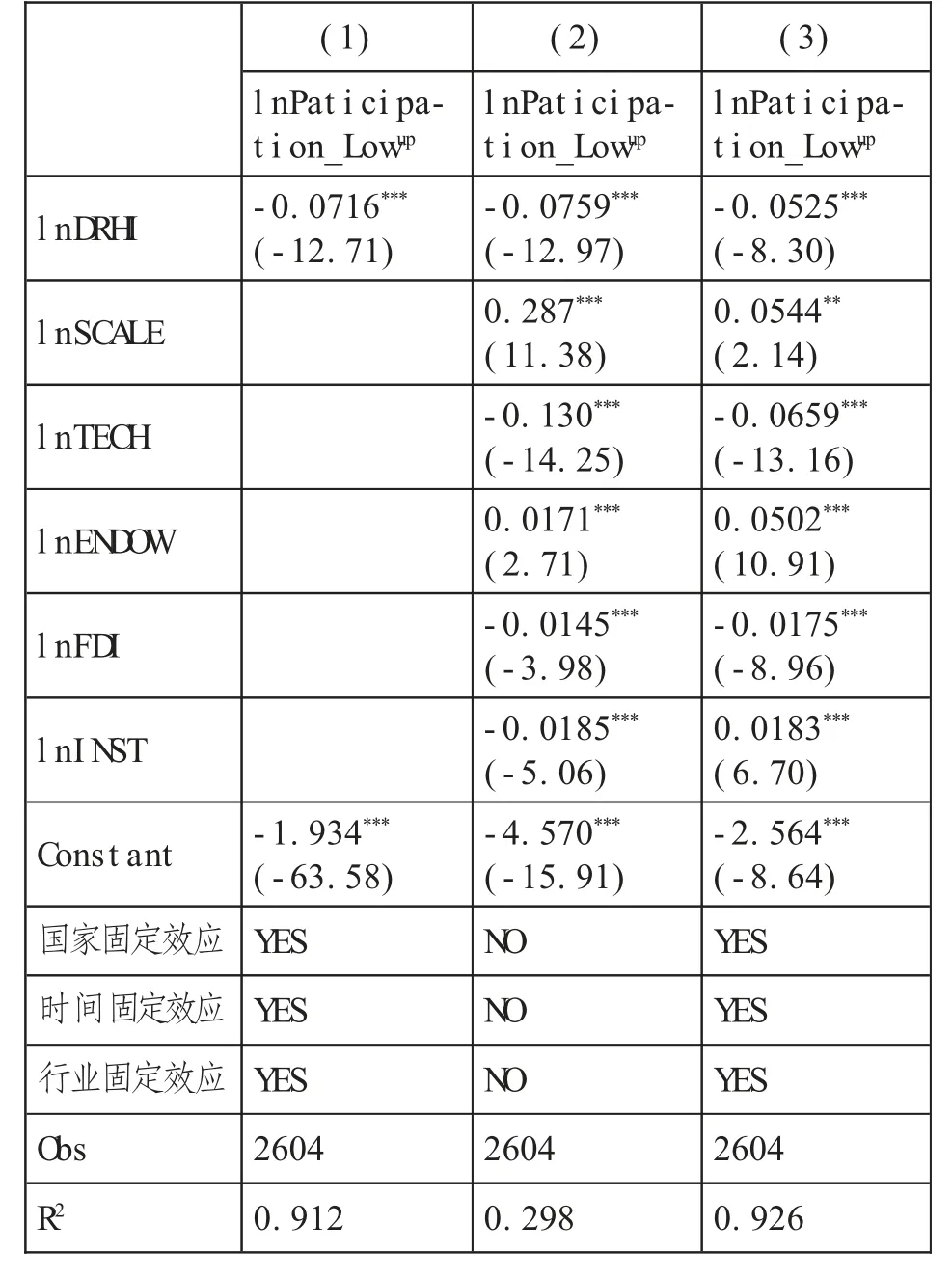

(二)上环流:数字监管异质性对中国制造业低端环节参与度的影响

当处于发达国家的价值环流中时,中国参与价值链低端环节程度越深,就越容易处于被“低端锁定”的状态进而形成升级障碍。表4的回归结果显示,无论是否加入控制变量,回归结果均在1%水平上显著为负,说明中国与发达国家之间的数字监管异质性有利于降低中国在上环流低端价值环节的参与程度,减少中国制造业对发达国家进口中间品的依赖。可能的原因在于,欧美等国家数字监管措施较为完善,更容易进行侵略性的数字技术输出。如果中国过早或过度地开放数字监管,与发达国家之间的高度规制融合会导致中国市场受到发达国家的快速侵入,将把中国进一步锁定在上环流低端价值环节。数字监管政策的差异性,使得发达国家的数字技术和服务难以侵占中国市场,倒逼中国企业进行技术创新,以摆脱被发达国家锁定在低端价值增值环节的状态。中国制造业企业通过技术创新将原本需要通过进口获得的数字服务缺口进行填补,使得本国企业对来自发达国家的高质量中间品的依赖程度下降。由此中国制造业企业能够承接更复杂的生产工序,最终实现价值链升级。因此,在上环流中,中国与发达国家之间的监管异质性对中国制造业价值链升级的正向促进作用大于负向抑制效应,数字监管异质性有利于中国加快数字产业化和产业数字化发展,减少对进口产品依赖。

表4 数字监管异质性对中国制造业上环流低端环节参与度的影响回归结果

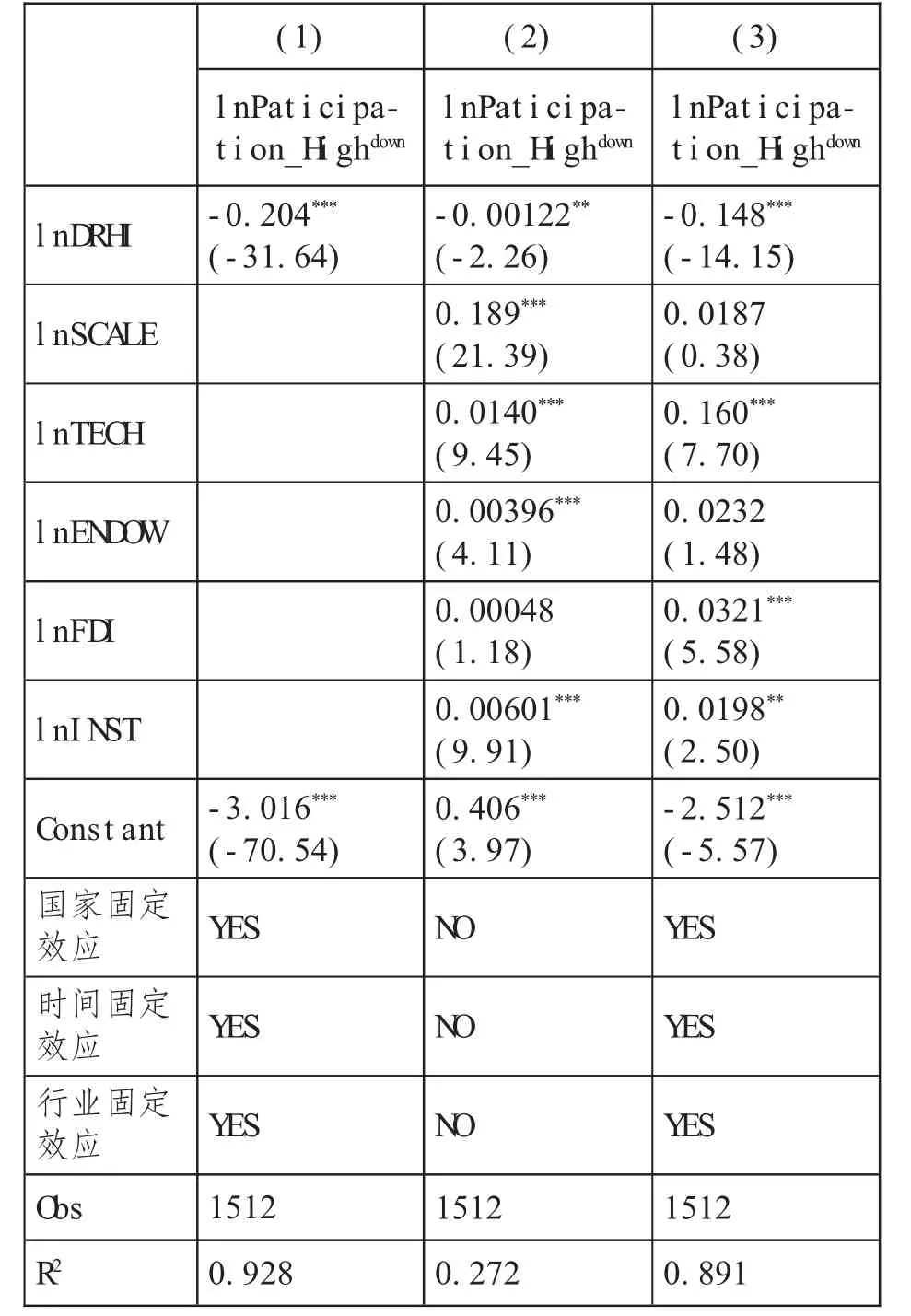

(三)下环流:数字监管异质性对中国制造业高端环节参与度的影响

表5的实证结果显示,当中国处于发展中国家价值环流时,数字监管异质性对中国制造业高端环节参与度的回归结果在控制了国家、时间和行业固定效应后均在1%水平上显著为负。中国与发展中国家的数字监管差异的扩大,会对中国参与下环流高端价值增值环节产生显著的抑制效果。这说明中国与发展中国家的数字监管异质性对于中国制造业升级带来的抑制效应要远大于促进效应,这不利于中国维持其制造业企业在下环流中对于高端制造环节的控制力和增值能力,削弱了中国在下环流中的引领作用。然而,相对于发达国家的数字监管政策而言,中国与发展中国家在数字时代的规则诉求和边境措施上具有更强的一致性,降低与这些国家间的数字监管异质性,可以更好地促进中国引领发展中国家的价值环流,在推动中国制造业价值链升级的同时,让发展中国家也能从下环流价值循环中共享数字化发展的好处。

表5 数字监管异质性对中国制造业下环流高端环节参与度的影响回归结果

(四)稳健性检验

本文主要通过使用解释变量的替代性指标来进行稳健性检验。数字监管异质性指数DSTHI是基于“答案”原则的指标,衡量两国间在不同政策领域是否存在差异。在此基础上进一步考虑双边国家市场结构的差异性,得到基于“分数”原则的数字监管异质性指数(DSTHI_S)作为替代指标进行稳健性检验。表6的(1)—(3)列分别汇报了DSTHI_S对于中国枢纽地位、中国在上环流中低端价值环节参与度以及中国在下环流中高端价值环节参与度的实证结果,回归结果的系数方向和大小与基准回归并无明显差异,证实了模型的稳健性。

由于监管政策的影响存在滞后性,监管异质性对我国价值链升级的影响难以在当期完全体现出来。本文选取滞后项进行回归检验可以在一定程度上对回归结果进行修正。表6的第(4)—(6)列汇报了采用滞后一期的解释变量对被解释变量进行回归的结果,其稳健性检验结果与基准模型结果具有一致性,证明本文的估计结果是可靠的。

表6 稳健性检验结果

五、进一步讨论

区域贸易协定(RTA)通过加强各国间的政策协调,有利于消除成员国间因规则差异所引起的贸易扭曲和贸易限制,在区域范围内形成有效的贸易合作机制。考虑到数字RTAs的签订对数字服务贸易出口的积极影响,我们对中国与贸易伙伴国之间存在数字贸易协定或者合作条款的情况进行讨论。

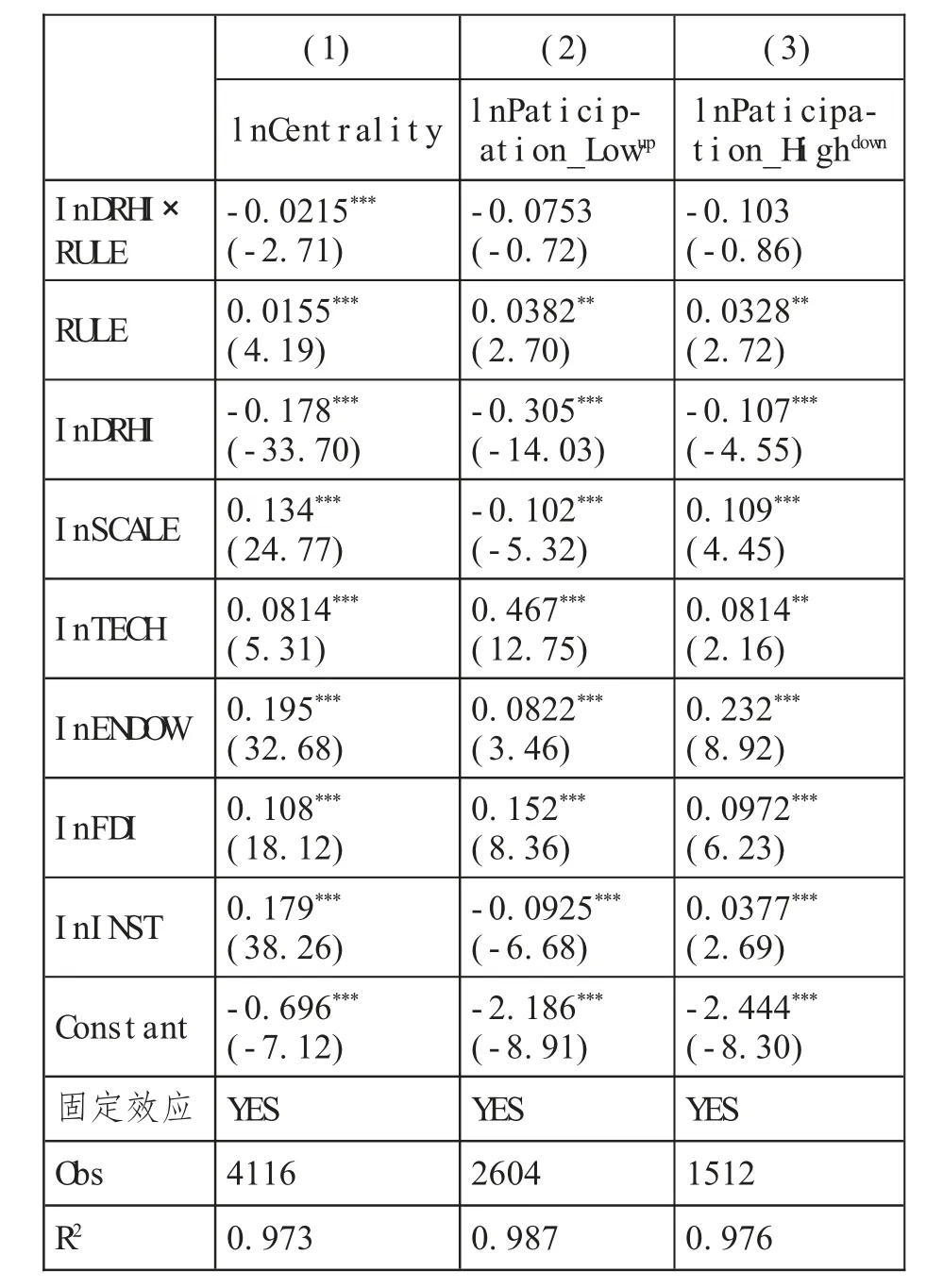

在国际贸易规则层面,中国—新西兰RTA(2008)是中国签订的第一个包含数字相关政策内容的RTA,而中国—韩国RTA(2015)是中国签订的首个包含电子商务专章的RTA。截至2021年,中国现有的RTAs中有11个明确涉及电子商务章节(中国电子商务报告,2020),其中RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)是包含最多伙伴国以及最高标准的数字RTA。此外,中国依托“一带一路”倡议,通过签署《电子商务合作的谅解备忘录》(以下简称《备忘录》)与22个国家之间达成“丝路电商”国际合作。因此,在指标选取上,如果中国与伙伴国家间有数字RTA或者签订《备忘录》,则认为两国存在规制融合(RULE,将签署年份设为1,并引入与数字监管异质性指数DSTHI的交互项,来检验规制融合作为调节变量是否会影响双边数字监管异质性对中国制造业价值链升级的作用效果。回归结果见表7。

观察表7发现,列(1)中交互项的系数在1%水平上显著为负,说明中国和伙伴国之间通过签订数字RTAs展开数字合作的规制融合可以有效抑制中国与贸易伙伴国的双边数字监管异质性对中国枢纽地位带来的逆向冲击,促进中国在贸易网络中中心地位的提升,进而实现价值链升级。列(2)和列(3)的回归结果为负但不显著,可能的原因在于规制融合的调节作用会因监管异质性的影响效应而发生改变。由于监管异质性对于中国制造业价值链升级的影响具有两面性,因此,规制融合对中国在不同价值环流中生产环节参与度的调节作用不能一概而论,中国与贸易伙伴国之间的数字监管趋同仍是一个循序渐进的过程。

表7 规制融合的调节效应回归结果

六、研究结论与政策建议

数字化已开始深度渗透到经济社会系统,并正在改变国际贸易与全球化发展格局。由于国家间的政治经济制度、数字基础水平以及经济利益诉求存在较大的差异,使得不同国家在数字监管政策上存在不同程度的分歧。本文基于“共轭环流”国际分工格局,选择2014—2019年中国与49个贸易伙伴国14个制造业行业层面数据,考察了中国与伙伴国之间的数字监管异质性对中国制造业全球价值链升级的影响。主要结论如下:(1)“共轭环流”国际分工格局下,中国制造业可以通过提高在贸易网络中的枢纽地位、降低在上环流中低端价值增值环节参与度,以及提高在下环流中高端价值增值环节参与度三个途径实现价值链升级。(2)中国与贸易伙伴国之间的数字监管异质性对于中国制造业升级的影响,既存在正向促进效应,也存在负向抑制效应。数字监管异质性整体上抑制了中国在共轭环流价值网络中的枢纽地位提升,并且会阻碍中国在下环流中高端价值环节的参与程度,不利于中国引领发展中国家价值环流协同发展。然而,双边数字监管异质性会倒逼中国制造业企业进行技术创新,降低中国对发达国家高质量中间品的依赖程度,有利于中国摆脱在上环流中被发达国家“低端锁定”的现实困境,进而实现价值链升级。(3)通过与贸易伙伴国签订数字RTA和签署《电子商务合作的谅解备忘录》,推进数字贸易规则的区域协调,可以有效缓解中国和贸易伙伴国之间因数字监管差异对中国枢纽地位造成的负面效应,但是规制融合对于中国在不同价值环流中的参与度的调节作用不显著。

基于上述结论,本文提出以下政策建议:首先,设定数字经济市场开放政策领域与开放时间表,遵循渐进原则分阶段逐步提升中国数字市场的监管开放水平。中国为维护国家网络和信息安全,采取了较为严格的数字监管措施,在一定程度上抑制了中国制造业价值链升级。所以,政府应继续贯彻落实国家《关于加强国际合作提高我国产业全球价值链地位的指导意见》,通过有效管制与适度开放相结合,有序推进高水平数字开放和深层次监管改革。其次,强化中国在“共轭环流”分工格局中的枢纽地位,推进构建数字贸易规则的“中国模板”。中国应加快建立完善的适用开放环境的国内数字监管体系,一方面做好国内数字监管政策与高标准国际规则的对接工作,另一方面促成以国内监管政策为导向的多边规则谈判工作,提升中国在多边框架下的规则话语权。第三,加强我国制造业企业的技术创新能力建设,构建企业核心竞争力以应对开放环境下更加激烈的国际竞争。在发达国家价值环流中,突破发达国家对高端环节关键技术的封锁,摆脱长期被“锁定”在低端环节的国际分工格局;在发展中国家价值环流中,加强与伙伴国的国际合作和规制融合,凝聚发展中国家共识,强化我国制造业对价值链中高端环节的控制力,引领下环流国家协同发展,形成合作共赢的贸易循环新格局。

:

①㉖洪俊杰、商辉:《中国开放型经济的“共轭环流论”:理论与证据》,《中国社会科学》2019年第1期。

②施炳展、李建桐:《互联网是否促进了分工:来自中国制造业企业的证据》,《管理世界》2020年第4期。

③张晴、于津平:《投入数字化与全球价值链高端攀升——来自中国制造业企业的微观证据》,《经济评论》2020年第6期;齐俊妍、任奕达:《数字经济发展、制度质量与全球价值链上游度》,《国际经贸探索》2022年第1期。

④A.O.Sykes,Regulatory Protectionism and the Law of International Trade,The University of Chicago Law Review,1999,pp.1-46.

⑤ECIPE(2018)将数字监管政策的重点放在财政限制与市场准入(包括关税和贸易保护、税收和补贴、政府采购)、企业设立限制(包括外商投资、知识产权、竞争政策、商业流动)、数据监管(包括数据、数字内容、平台)以及贸易限制(包括贸易数量限制、标准、在线交易)四个方面。

⑥⑯㉓J.Ferencz,F.Gonzales,Barriers to Trade in Digitally Enabled Services in the G20,OECD Trade Policy Papers,2019,No.232.

⑦H.K.Nordas,D.Rouzet,The Impact of Services Trade Restrictiveness on Trade Flows,World Economy,2017,40(6),pp.1155-1183.

⑧孟夏、孙禄、王浩:《数字服务贸易壁垒、监管政策异质性对数字交付服务贸易的影响》,《亚太经济》2020年第6期。

⑨刘斌、赵晓斐:《制造业投入服务化、服务贸易壁垒与全球价值链分工》,《经济研究》2020年第7期。

⑩R.Koopman, Zhi Wang,Shang-Jin Wei,Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports,American Economic Review,2014,104(2),pp.459-94.

⑪ Zhi Wang,Shang-Jin Wei,Xinding Yu,Kunfu Zhu,Characterizing Global Value Chains:Production Length and Upstreamness,NBER Working Paper,No.W23261,2017.

⑫㉒马盈盈:《服务贸易自由化与全球价值链:参与度及分工地位》,《国际贸易问题》2019年第7期。

⑬张辉、李宁静:《基于社会网络方法的全球贸易双环流研究》,《国际贸易问题》2019年第10期。

⑭ F.Casalini,J.L.González,Trade and Cross-Border Data Flows,2019,OECD Trade Policy Papers,No.220.

⑮ M.Bauer,F.Erixon,Competition,Growth and Regulatory Heterogeneity in Europe’s Digital Economy,European Centre for Political Economy Working Paper,2016,p.2.

⑰周念利、包雅楠:《数字服务贸易限制性措施对制造业服务化水平的影响测度:基于OECD发布DSTRI的经验研究》,《世界经济研究》2021年第6期。

⑱张艳、唐宜红、周默涵:《服务贸易自由化是否提高了制造业企业生产效率》,《世界经济》2013年第11期。

⑲ F.J.Froese,D.Sutherland,J.Y.Lee,et al.,Challenges for Foreign Companies in China:Implications for Research and Practice,Asian Business&Management 2019,18(4),pp.249-262;F.Li,Why Have All Western Internet Firms (WIFs)Failed in China?A Phenomenonbased Study,Academy of Management Discoveries,2019,5(1),pp.13-37.

⑳李平、田朔、刘廷华:《贸易壁垒对中国技术创新的影响——兼论政府的作用发挥》,《国际贸易问题》2014年第2期。

㉑王磊、魏龙:《新兴经济体如何进行价值链升级:基于国际分工视角的文献综述》,《经济评论》2018年第3期。

㉔ C.Beverelli,M.Fiorini,B.Hoekman,Services Trade Policy and Manufacturing Productivity:The Role of Institutions,Journal of International Economics,2017,104,pp.166-182.

㉕c27:信息通信服务;c28:金融中介服务业。

㉗PageRank中心度源于Google的网络排名指数。PageRank算法利用数据的关系结构确定了每个节点在网络全局中的重要性,更能准确地衡量国家在复杂的分工网络中的中心度。

㉘张鹏杨、唐宜红:《FDI如何提高我国出口企业国内附加值?——基于全球价值链升级的视角》,《数量经济技术经济研究》2018年第7期。

㉙王岚:《全球价值链嵌入与贸易利益:基于中国的实证分析》,《财经研究》2019年第7期。

㉚戴翔、金碚:《产品内分工、制度质量与出口技术复杂度》,《经济研究》2014年第7期。

㉛孙灵希、曹琳琳:《中国装备制造业价值链地位的影响因素研究》,《宏观经济研究》2016年第11期。

㉜周念利、陈寰琦:《RTAs框架下美式数字贸易规则的数字贸易效应研究》,《世界经济》2020年第10期。

㉝中国—新西兰(2008)的协定仅在服务贸易相关附件中的计算机及相关服务章节提及了数据处理服务及数据库服务的内容,直到2021年1月双方签署升级协定书,才在RTA中新增电子商务章节。