西南边境民族地区安全风险生成机理研究*

2022-09-07黄子源

黄子源

一、研究问题、分析框架与文献综述

我国自古有“天下未乱边先乱,天下已定边未定”的历史现象,现代社会又呈现财富向中心城市流动、风险经边境地区集散的特点,因而“治国必治边,治边先稳藏”,说明边境地区的安危关系着国家的安危。云南瑞丽市四次新冠疫情被三度封城的事例更是警示世人,加强对边境地区安全风险的研究和治理十分重要和紧迫。因此,本文聚焦边境地区安全风险的生成机理问题,并以西南边境民族地区为研究对象,对象范围包括西藏、云南、广西三省区西南边境实行民族自治及以少数民族聚居或杂居人口为主的54 个县级行政区域。这些区域占全国边境县市(团场)总数的27.3%,边境线长8922 公里,占比40.6%;跨境民族20 个,占比57.1%;毗邻国家7 个,占比50%。虽然这些地区的自然环境与其他边境地区不同,但都处于政治偏远、经济边缘、文化异质、社会后进的状态,都存在着安全风险的国际国内传递、扩散、交织、转化等问题。因此,以西南边境民族地区为对象,全面系统地研究边境地区安全风险的生成机理,抽象形成以实践为取向的边境风险理论,不仅具有针对性,也具有普适性。

研究边境风险问题,需以风险社会理论为基本依据。该理论主要有制度、文化、系统与环境三种研究范式,不同范式有不同的本体论、认识论和方法论,而这些决定着研究者的基本立场和思路。笔者认为,任何风险都具有客观和主观属性,一方面,风险作为客观存在的实体,具有客观的不确定性,有其发生发展的必然性和过程,是可以预测、认识和防控的;另一方面,风险作为社会产物,是集体建构物,是一种心理认知结果,特别是现代风险以人为风险为主,是人类意志、决策和行动的后果,具有高度复杂性和不确定性,往往突然发生,不可感知,难以控制。可见客观性和主观性是风险的一体两面,两种属性统一于不确定性之中。基于这样的认识,本文建构形成时间、空间、结构三位一体的分析研究框架和理论抽象路径:先从时间维度分析“风险—危机—灾害—新风险”的转化逻辑,再从空间维度剖析“风险传递—扩散—放大—转移”的演变机理,最后从结构维度探究“风险聚集—交织—联动—转化”的复合规律。

国内外学界有关边境风险问题的研究成果颇丰。自从贝克提出“风险社会”概念,国外开启了风险社会理论和边境风险研究(Giddens,1991;Ackleson,2003;Adamson,2006)。而对边境风险进行实证研究的主要有:风险类型、来源、诱因(方盛举等,2021;张保平,2008;Ackleson,2005);风险 性 质、特 点、影 响(谢 贵 平,2020;张 立国,2017;斯 琴 格日 乐,2016)。更多学者研究的是边境风险治理问题,如治理思路、模式(夏文贵,2021;白利友,2020;孙保全,2018),治理路径、对策(卢思含,2021;刘有军,2021;李智环等,2019)等。总之,既有边境风险研究属于理论性的较少,大多针对现实问题进行对策型研究,缺乏理论提升和普适性,没有形成系统全面的边境风险理论,这正是本文的写作起因及学术价值追求。

二、边境民族地区风险环境与风险来源

我国边境民族地区经过边防建设、改革开放、西部大开发和“一带一路”建设,取得了举世瞩目的成就,彻底改变了过去一穷二白的面貌,进入了历史发展最好时期,但与中部东部地区相比,经济社会发展仍处于落后状态。特别是西南边境民族地区,由于大多位于山区丘陵或高原雪地,交通闭塞或不便,通电通信障碍多,生产生活自然条件差,相对贫困人口集中连片,加上与周边邻国关系的复杂性多变性,或敌或友,时敌时友,长期制约了经济、文化和社会的发展,这是其一。其二,这些地区是少数民族聚居或杂居之地,许多民族跨国而居,藏滇桂三省区就分别有6、16、5个跨境民族。各跨境民族文化同源、习惯同俗、语言同声,族民长期友好往来、通婚、互市、互助,民族认同感强。其三,这些地区也是宗教汇聚之地,不仅宗教种类、组织、教徒众多,而且宗教信仰往往与民族文化习俗和伦理道德融合,既作为一种观念体系而存在,更作为一种实践体系泛化于族民的生产生活之中。其四,西南边境地区是国际人口、货物、资金及信息流通要道,而且靠近“金三角”毒源地,但官方关卡布控不足,民间自然便道众多,偷渡容易,往来频繁。其五,边境各民族的文化习俗不同,风险认知水平和应对图景不同,加上防控资源不足、机制不完善,整体上风险防控化解能力薄弱。

由于上述区位特殊性和结构要素的复杂性,西南边境民族地区呈现出民族性、宗教性、边防性、涉外性及发展滞后性、脆弱性的特点。这些特殊因素交错叠加、相互作用,共同构成边境民族地区安全风险环境,影响着风险的生发演变方向、性质、规模和程度以及风险的防控化解。在一定的主客观力量作用下,这些因素往往会转化为风险的源发因素或促发因素。从地理环境看,边境线漫长,自然通道多,管控难度大盲点多,易被各种跨境不法分子、组织所利用,发生货物、毒品及军火走私等问题。从人文环境看,多民族聚居,多宗教交织,习俗和信仰不同,容易产生民族矛盾和宗教冲突;跨境民族的遍在化和内卷化也易产生认同张力,特别是被分裂势力、恐怖组织操纵利用时,往往产生族群械斗、暴力冲击、民族分裂、国家认同危机等问题;另外,当民族和宗教事务管理不当、制度缺漏时,也容易引发上述有关问题。

因此,西南边境民族地区的安全风险,主要来源于“四非”(非法入境、非法居留、非法就业、非法婚姻)、“四贩”(贩私、贩毒品、贩军火、贩人口)、民族矛盾、宗教挑唆、病毒输入、跨境赌博、恐怖活动、生物入侵以及政治参透、边界争议等问题。这些风险源复杂多元,交错耦合,而且在不同地区有不同的嵌入重点:西藏边境主要存在宗教挑拨、藏独活动、恐怖主义、边界争议等问题,云南边境主要存在贩毒贩枪、非法婚姻、艾滋病毒等问题,而广西边境主要是“四非”、跨境赌博、走私贩毒等问题。这些问题的存在,往往产生或促发抢劫、盗窃、诈骗、吸毒、卖淫、贪污挪用、疾病传染、械斗凶杀、暴力攻击、武装冲突、分裂独立等安全风险。这些风险以非传统风险为主,呈现长期结构性、短期政策性、生发人为性风险愈来愈严重的态势和混合交错、连锁联动、危害性大、内传外溢的特点。

三、边境民族地区风险生成的时态逻辑

不确定性是风险的基本属性,而不确定性总是和时间相连结的,所以,卢曼认为,风险就是时间问题,是未来可能发生的事情,是人们在当下用以描述未来的形式。因此,从时间维度入手分析风险的转化就把握住了风险的本质特征。虽然,边境民族地区安全风险来自于内生或外源,呈现复合化和常带偶然性,但因果关系仍然是这些风险生成的基本逻辑:因为风险是抽象的不确定性,危机是具象的现实表现,而灾害是风险引发危机所造成的最终后果,所以风险、危机与灾害之间是一个因果关系的“连续统”,是一种“连锁反应”的动态转化,但这种关系已不是单一线性因果关系,而是多元非线性因果关系。不仅存在一因多果、一果多因或多因多果,还出现衍生、附带、逆变等问题,往往还表现为无联系、不相关现象,容易扰乱或转移人们归因施治的方向和路径。

上述案例中,水果走私的动因是非法牟利,直接后果是损害国家关税;而设卡收费的动因是非法占有,直接后果是损害群众财物。两种违法犯罪活动的原因和后果都不同,水果走私也不必然引发设卡收费,但当事人都具有非法得益的思想和行为,这是风险形成的源发性因素,即内因;都利用了边境自然条件的便利和国家管控不足的缺陷,而这些环境条件则是风险产生的促发性因素,即外因。可见,边境民族地区安全风险的生成过程是内因与外因相互作用的过程,“外因是变化的条件,内因是变化的根据,外因通过内因而起作用”。

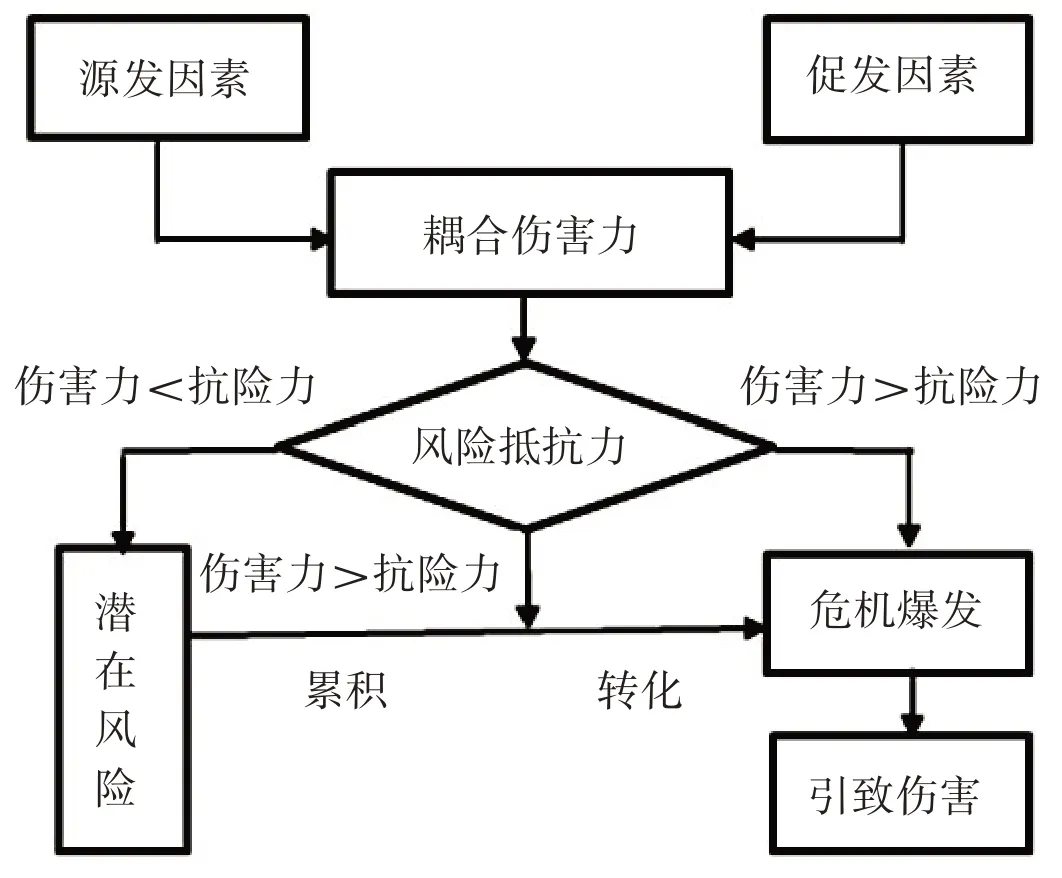

这个内外因素交互作用的过程,就是“源发因素”与“促发因素”耦合的过程。这里的“源发因素”指对风险的生成起直接决定作用的因素;“促发因素”泛指风险防控失责行为和存在漏洞缺陷的相关政策、制度和机制,以及自然环境条件等因素,这些因素从某种程度上为源发因素的积聚、扩大和聚变提供了有利的社会环境或自然环境,对风险的生成起到了引诱、催化或促进作用。当源发因素与促发因素耦合形成的伤害力小于边境民族地区安全系统的抗险力时,安全系统的免疫力、抗逆力发挥作用,风险就处于酝酿、积聚、潜伏过程,表现为隐性化状态;当耦合伤害力逐渐逼近并最终突破抗险力的极值时,风险就由量变转化为质变,从潜在的不确定性向显化的确定性状态转换,发生危机造成现实的灾害。边境风险的这种转化生成过程可用模型图来表示(如图1):

图1:风险生成模型

这个模型形象地表现了风险的生成因素、形态变化及其临界条件,直观地显示了风险生成的一般程式:“风险—危机—灾害”。由于边境民族地区安全风险主要来自“四非”“四贩”“三股势力”(民族分裂势力、宗教极端势力和暴力恐怖势力)破坏等问题,受毗邻国家政治经济、文化宗教、军事国防等多种因素影响,风险的人为性、利益性、突发性、连锁性、涉外性强,不易预测,极难防范,一项风险防控化解后,其它相关风险又来临,或风险治理本身又产生新的致险因子。因此,边境风险生成形态不是简单有限的单向进路,而是回型循环更新不断的链条:“风险因素积聚—危机状态发生—造成伤害灾难—潜伏新风险因素”。

四、边境民族地区风险演变的空间机理

边境风险通过流变才能造成大范围、长时间的潜伏或危机、灾害,而风险流变的方式主要有传递、扩散、缩放、转移等,每种流变方式的起点则是人们对风险的感知、认知。由于边境地区少数民族各有不同文化背景和习俗,因此不同民族及不同族民对风险的感知度是不同或有差异的。总体而言,由于边境地区经济、文化、社会的后进性,决定了族民边民对风险的感知度较低,认知水平低于内地和沿海地区,往往表现为对风险反应不足或反应过头,而且同一族群的反应容易趋同,这是影响边境风险演变方向、性质、方式、态势的重要因素。

边境风险的传递、扩散主要通过个体反应、信息过程、制度结构、自然功能(如地震、洪灾)等多重机制来实现,实现过程实际上是传导载体的作功过程,而主要的传导载体是边民、信息传媒、组织机构、交通工具、自然物质(如水流、气流)等,不同传导载体对风险有不同传扩功能和方式。

上述由于C 某对疫情风险情况的隐瞒和串联并联混杂式传递扩散,引发新冠肺炎疫情危机及应急局面,构成妨害国境卫生检疫罪,后来被凭祥市法院依法判刑并处罚金。

信息媒介以其迅速到达全面覆盖的优势日益成为边境风险传扩缩放的主要手段,但不同媒介发挥不同作用。官方媒体是政治喉舌耳目,本是群众信赖的权威信息来源,但时有操作不当或失职之处,如当边境出现打砸抢暴恐或病毒传染事件时,连篇累牍地报道事件的起因、经过和后果,本旨在传递真实风险信息,但其用诉诸生命恐惧的传播方式却切中受众的危机想象,刺激了受众特别是弱势劣势群体的忧恐心理,无形中扩散放大了危险因素,有可能引发社会恐慌,或成为刺激其他不法分子效仿的案例。而以商业逻辑和消费主义为生存法则的非官方媒体,为了提高视听率或点击率、发行量,片面追求新闻时效或迎合受众冒险刺激心理需求,将未经充分核实的风险信息或支离破碎的风险知识,通过直播、渲染、极化、关联等方法密集地传递扩散给公众,往往扰乱、迷惑或扭曲受众风险认知,加剧受众麻痹情绪或恐慌心理,潜伏下突发事件、公共危机因素。此外,边境邻国的相关传媒也通过信息加工、情感强化、议题设置等手段,将其所属国的政治思想、宗教信仰、文化惯习、政策利益等信息向西南边境地区传播,尤其是那些被“三股势力”操控利用的媒体,更是有针对性地、不间断地传扩渗透邪教、色情、藏独等信息,极尽造谣污蔑、分裂破坏之能事,制造种种具有国际影响的风险事故,以致累积成西南边境安全风险的遍在长存性。

由上述可见,边境风险扩散链条一般与公共危机、国际影响之间存在内在逻辑联系,并有一定的转化过程,即“风险积聚—突发事件—事件发酵—公共危机—国际影响”,其中“国际影响”环节是边境风险扩散链条的极其重要链节,一般连接在公共危机之后,往往也出现在突发事件之后或事件发酵期间,风险影响的严重程度、时空范围及治理难度往往比内地更大。

边境风险放大的涟漪主要通过边民、信息媒体、组织机构等路径散发,导致放大和缩小两种效应。放大或缩小的态势发展到最后往往产生“雪球效应”,如被放大的“民族习俗污名化”和“边民群体性事件的威力”,以及被缩小的“政府治理风险”在整个社会层面又会引发风险放大的涟漪效应,并以更快速度向更大范围传递扩散。现实中当边境风险发生时,地方当局有时出于当地利益考虑,要求当地官媒对相关风险问题避重就轻、化大为小甚至隐瞒不报,向公众传递了错误不实的信息。受众因疑惑、不安、不满以致提出质疑、抗议甚至借机泄愤,往往会衍生出新风险,产生突发事件,造成意外事故。正如贝克所言,风险愈少为公众所认识了解,愈多的风险就会被制造出来。

可见,边境风险被缩放的背后总是与一定的目的、意图相关联。在一定条件下,特别是在人为的情况下,风险放大或缩小的幅度与当事者(施险者或受险者、操控者)的利益需求存在相关关系:当事者的利益需求越大,将风险放大或缩小的幅度就越大,换言之,风险放得越大或缩得越小,当事者得益越多,如有时把伤害、损失、灾难说得更大,获得的赔偿、救助、支持就更多,而有时把问题或事故、后果说得越少越小,让人觉得成绩更佳或局面更好、态势更安全,反之,则相反。这是风险缩放博弈论的基本原理,它揭示了风险当事者的利益追求(如受险者的伤害损失即为故意缩放风险者的预期收益)与风险缩放幅度的关系,为追查风险异常演变的真正原因提示了方向。

以上的分析说明,个体、媒体及机构既是风险传播扩散的桥梁,也是风险放大或缩小的站台,而这些功能主要通过串联式、并联式及雷达辐射式交互等方式来实现。实现过程和结果产生“边民效应”“涟漪效应”“多米诺效应”和“回旋镖效应”。至于风险的转移,管理科学一般指通过保险公司、再保险公司、资本市场和银行等渠道分担风险责任,而社会学主要指风险因素、主体、受体在时空上的流变,包括自然物理场域、网络虚拟场域上的转移游离,以及心理精神场域上的淡出等。这三种场域上的转移,既有人为的作用,也有自然的功能,是风险演变各种内因外因相互作用的结果。

在边境风险流变过程中,与危险、伤害有关的事项总是和各种心理、社会、文化、经济、政治的因素产生循环式互动,与各种个体、群体、机构、制度等结构要素纵横交织相互影响,从而强化或者弱化个人和社会对风险的感知,并形塑着人们的风险行为。反过来,这些被形塑的人们的行为又会产生新的经济、政治、文化、社会和生态风险因子。因此,边境地区安全风险空间演变的机理脉络大致是“多体传递—纵横扩散—人为缩放—三域转移”,但现实中风险的传递、扩散、缩放、转移并非是流线接续式的,而往往是交错粘连进行,有时几乎是同时传扩缩放,在传递中扩散,在扩散中放大,在转移中开始新的传递、隐伏过程。

五、边境民族地区风险复合的结构规律

由上文的分析研究可知,西南边境民族地区安全风险属于复合型风险。那么,风险是如何复合的?其复合的样态势态怎样?复合的规律性如何?经过笔者调研认为,边境地区安全风险复合的方式、过程、态势即结构机理是“聚集—交织—联动—转化”。

聚集是边境风险复合的前提和起点。风险源发因素只有在时空上汇聚于边境地区,才有机会与促发因素耦合。而夺利是人为风险源发因素聚集的动因,促发因素的存在则是风险聚集的前提条件或有利条件。例如:境外“全世界文蚌族同盟会”“扎谍老佛祖”等一批宗教组织与反华势力勾结,利用跨境民族地区作为集结地和桥头堡,通过经文传习、观光旅游、扶贫济困等方式对云南跨境民族地区进行宗教参透,企图控制我国宗教团体,干涉我国内政。2014 年12 月21 日,22 名极端宗教人员在“蛇头”Y 某的组织运送下从南宁向凭祥市聚集,欲利用便道偷越国境参与境外极端宗教等活动。当进入边境某公路时被公安机关抓获,其中1 名犯罪分子持匕袭警被当场击毙。还有国际上“三股势力”的爪牙长期纠集在西南边境,传播宗教极端主义,制造暴恐活动,破坏社会稳定,其最终政治企图是建立政教合一的神权国家;而非法入境、非法居留人员及其他不法分子、组织汇聚西南边境,伺机勾结边境内外走私商、军火贩销商、“金三角”毒品产销商,利用族民边民友好关系和边境便利的交通线路,进行走私贩毒买卖军火,赚取非法利益。上述风险的聚集,不仅仅是风险因素即人流、物流、资金流、意识流的汇聚,也包含这些因素引发的危险问题、伤害后果的汇集累积,诸如黄赌毒、打砸抢、传染病、邪教迷蔽、财产损失、环境污染等,是风险、危机、灾害多元要素汇集的在地呈现。

交织是边境风险复合的具体过程和有效方式,而叠加、混合、交错则是风险交织的基本形式。西南边境民族地区是安全风险频发场域,多种风险交汇,历时性风险共时性存在,共时性风险将来时延续,呈现出前现代社会风险、现代社会风险和后现代社会风险“三期叠加”的复杂局面。各种地缘政治风险与民族事务风险、传统风险与非传统风险、原生型风险与后致型风险、自然风险与人为风险混合交错,其中,民族问题与宗教问题、贫困问题与黄赌毒病问题、境内问题与境外问题的交织,是西南边境民族地区安全风险复合粘力最强、频率最高、危害广泛严重的三大类问题。而相同或近似的风险环境和目标,则是这些风险得以交织复合的基本条件。

云南、西藏是我国少数民族成分、宗教派别及信教群众最多的两个省区,漫长的边境地区成为各种反华势力混合民族与宗教问题的风险洼地。因为民族是宗教的载体,宗教表现着民族的特性,宗教礼仪往往与民族习俗、道德规范等融为一体。宗教信仰、组织及礼俗不仅支配着信众的思想感情,也影响着人们的日常生活、社会政治、文化艺术和家庭婚姻。宗教信仰还是诸多民族性中最敏感最容易触动的神经感应器。“三股势力”正是利用了民族与宗教的这种密切联系和特性,打着“宗教自由”“民族自决”等旗号,在西藏、云南制造民族矛盾和宗教冲突,引发了宗教、民族、政治、文化等多种问题交错复合的风险。而广西边境地区频发、叠加、交错的风险问题主要是黄赌毒打砸抢,有资料显示,截至2014 年底,广西在册吸毒人员达16 万多人,60%以上靠以贩养吸,70%左右的两抢一盗案件是吸毒人员所为,80%的吸毒女性从事卖淫活动,2 万名吸毒人员因吸毒染上艾滋病。可见,边境地区各种风险的交错连锁是如此密切广泛。

联动既是风险复合的直接路径,也是风险复合的动态表现,更是复合风险致害的有效方式。风险联动不仅极大地增加了风险复杂性,更是异常地强化了风险的破坏力,往往防不胜防,或一触即溃,甚至遭受崩塌式灾难。边境风险联动有两大要素:一是关联关系,即风险之间有相互影响、牵连的关系,这种关系是基于风险的利害而形成的,是风险联动的前提和基础。没有关联关系的风险,即使同时或相继发生,也不是联动风险,缺乏风险联动的效应。二是联动引信,就是引发关联风险联合行动的导火线,如政治失策、经济困迫、文化惯习、社会刺激、自然失调,或某个偶然事件等因素。引信是关联风险联动的信号,大多数是可以辨识、防控和排除的。由于西南边境线两侧是相对贫穷落后的地区,种植罂粟或制毒、贩毒从前是当地民众的生产传统和经济收入依赖,加上“三股势力”的介入利用,“以武护毒”“以毒养恐”“以贩养吸”,致使毒品生产、贩销、吸食组织化、社会化,毒品犯罪风险一条龙,牵一发而动全身。特别是吸毒造成的经济困迫和精神障碍,常常诱发或并发行为失控、自残凶杀、暴力攻击、盗窃抢劫、卖淫赌博及各种传染性疾病等风险,严重影响了西南边境的社会稳定、民族团结和国防安全。

前文所述的风险动态转化,是从时间维度分析风险由量变到质变的过程,这里则是从结构状态探析风险性质、规模、程度及类型的转化。风险转化是风险复合的关键链节,既可表现为一个独立的过程,往往也掺杂在聚集、交织、联动各个具体结构过程。边境风险的转化基于利益的诱导或后患的恶化,需要一定的环境条件,取决于风险的原生因素。而转化的路向、性质是多向性和递进性的,主要有传统风险向非传统风险转化、人为风险向自然风险转化、自然风险向社会风险转化、个体风险向群体风险或公共风险转化、轻小风险向重大风险转化、单一风险向多种或多重风险转化、偶发风险向频发或并发风险转化、分散独立风险向集合系统风险转化、境内风险向国际风险转化,等等。

目前,对边境风险输入输出、转化复合问题,人们主要关注那些造成重大危机伤害的风险,而常常忽视那些目前看起来似无大害的问题,如生物入侵、基因资源走私、濒危动植物走私等。据有关研究显示,从中越边境入侵植物共121 种,超过半数以上是人为有意引入,其中有严重危害性的23 种,如薇甘菊、马缨丹、南美蟛蜞菊就属于世界100 种恶性外来入侵生物,它们繁殖力极强,迅速生成种群,覆盖绞杀本地植物,而且很难清除,对粮食、水果、经济林等农林作物生产构成威胁危害,成为农林产品对外贸易的重要制约。我国每年因外来生物入侵造成的经济损失超过两千亿元。可见,生物入侵已由生态风险不断地转化为经济风险、食物安全风险。至于人类基因资源买卖、走私都是我国法律所禁止的,但国外有组织通过边境走私等渠道非法采集中国国民基因样本,如1996 年7 月,美国《科学》杂志报道的哈佛大学“群体遗传研究计划”,在中国采集血样将“达到”2 亿人。截至2000 年,至少完成了哮喘病、高血压、肥胖症、糖尿病、骨质疏松等12 个项目的疾病基因调查。被窃取的中国国民基因秘密如果被反华势力、恐怖组织所掌握,用作病毒传染或食物毒害的标靶对象,基因走私风险就会转化为国民生命安全风险、民族存续及国家安全风险,这将会是难以防控化解的灾难。

结语

(一)西南边境民族地区的风险场域主要由其民族性、宗教性、边防性、涉外性等特殊因素交互作用型塑而成,安全风险主要来源于“四非”“四贩”、民族矛盾、宗教挑唆、跨境赌博、暴恐活动、病毒输入、生物入侵、边界争议等问题,风险特征主要表现为源多因杂、混合交错、连锁联动、敏感度高、危害性大、内传外溢等几方面。

(二)边境地区安全风险的时态转化遵循“风险积聚—危机爆发—造成伤害—潜伏新风险”的逻辑进路,是风险“源发因素”和“促发因素”耦合的过程和结果。风险、危机与灾害之间不是单一线性因果关系,而是多元非线性因果关系,不是简单有限的单向进路,而是回型循环更新不断的风险链条。

(三)“多体传递—纵横扩散—人为缩放—三域转移”是边境地区安全风险空间演变的机理脉络。边境风险传扩主要通过边民、信息传媒、交通工具、自然物质等传导载体和个体反应、信息过程、制度结构、自然功能等多重机制来实现。边民认知差异和态度趋同是风险流变的前提、起点和影响力量,信息媒介既是风险传扩的桥梁也是风险缩放的站台,而“国际影响”是边境风险扩散链条特有的链节。在人为情况下,风险缩放幅度与当事者利益需求存在相关关系,利益需求是风险缩放的根本动因。而风险传扩缩放主要采取并联式、串联式及雷达辐射式交互等方式,产生“族民效应”“多米诺效应”和“回旋镖效应”。

(四)边境地区安全风险是复合型风险,其复合的网状结构和规律性是“聚集—交织—联动—转化”。聚集,是边境风险复合的前提和起点;交织,是风险复合的具体过程和有效方式;联动,则是风险复合的直接路径和动态表现,不但极大地增加了风险复杂性,而且异常地强化了风险破坏力。风险转化是风险复合的关键链节,呈现多向性和递进性,既可表现为一个独立的过程,往往也开始于或混杂在聚集、交织、联动各个结构过程。