高速公路匝道桥整体位移检测及监测

2022-09-07孙晓波

孙晓波

(浙江交科工程检测有限公司,浙江 杭州 310000)

1 工程概况

沿海高速公路里蔡互通A匝道桥梁位于沿海软土区域,桥位地层主要为第四系素填土、粉质粘土、淤泥、淤泥质粘土、砾砂、侏罗系上统茶湾组(J3c)晶屑玻屑凝灰岩等地层,桥梁全长370 m,桥面净宽16 m,纵向共5联,跨径布置为3×25 m+3×25 m+4×25 m+3×20 m+3×20 m,其中第3联(6墩~10墩)跨径布置为4×25 m,上跨高速公路主线。桥梁上部结构采用预应力混凝土连续箱梁,单箱三室,下部结构桥墩采用1.4×1.2 m方柱型式,横向布置三个墩柱,桥梁基础为钻孔灌注桩基础(嵌岩桩设计),第3联8墩顶处设置固定支座,其余墩顶设置球形滑板支座,本联在6、10墩顶设置伸缩缝。第三联桥型布置见图1。

图1 A匝道桥第3联桥型布置图

在路面加铺施工期间发现该桥第3联6墩墩顶向主线收费站方向有所偏移,8墩墩顶向大桩号侧有所偏移。这对桥梁以后安全运营埋下一大隐患,亟需对桥墩进一步检测与监测,并根据检测结果对病害进行处治以保障高速公路安全运营。

2 检测意义

软土由于含有大量水分,具有固结程度较低、触变性明显等不良特性。这导致软弱地基自身承载力比较差、强度比较低,当软弱地基具有很大负荷时候会出现不均匀沉降。一旦沉降的程度超过建筑物的允许值,必然会对建筑物的质量产生巨大的影响。对位于其上的桥梁,如发现桥面伸缩缝开口宽度异常或者桥墩立柱存在环向裂缝等病害都应该引起高度重视,管养单位应及时安排桥梁外观检查,并根据外观检查结果,对病害成因或危害程度不明确的,可进一步进行专项监测,根据检测结果明确病害成因,作下一步处治。

综上所述,管养单位在发现该匝道桥第3联伸缩缝开口异常变化后,再对下部结构进行排查发现立柱可能异常后,委托有资质检测单位对该桥进行了外观检查。以外观检查结果为参考,对支座相对滑移量与桥墩中心位置偏移量进行检测,根据专家建议,对裂缝发展、墩身垂直度与沉降、盖梁顶位移与伸缩缝开口宽度、地表位移与沉降进行一定周期监测,采用有限元分析软件对桥梁受力状况进行模拟分析,根据检测结果对桥梁安全性进行评估,作出针对性病害处治,保障桥梁运营安全。

3 检测结果

3.1 外观检查结果

检测人员以人工目测观察为主,辅以裂缝观测仪、钢卷尺等必要仪器设备,详细记录病害的位置、大小、范围和程度,并进行初步分析。根据对该桥外观进行检查后发现,8-1墩柱根部产生1条环向裂缝,8~2墩柱根部产生6条环向裂缝,8~3墩柱根部产生11条环向裂缝,裂缝均分布于下游侧墩柱面,6墩中心轴线向上游侧移动约4 cm,梁体随8墩固定支座同时向下游大桩号第四联侧滑移约8~15 cm,6墩顶向上游小桩号侧偏移约13 cm,8墩中心轴线向下游大桩号第四联侧移动约12 cm,10墩顶处伸缩缝局部已被顶死。

3.2 支座相对滑移与桥墩中心位置检测结果

通过外观检查,对病害程度严重的支座,量出具体滑移量对比设计允许值。采用全站仪对现状桥墩中心位置进行坐标测量,对比设计坐标计算出偏移量。根据对6~10墩支座相对滑移进行检测,发现各个立柱顶部支座均存在不同程度相对滑移,其中6过渡墩小桩号侧支座纵桥向滑移量50~72 mm,大桩号侧支座纵桥向滑移量212~246 mm。9墩各个立柱顶部支座纵桥向滑移量80~95 mm。10过渡墩小桩号侧支座纵桥向滑移量80~92 mm,大桩号侧支座纵桥向滑移量37~43 mm。

测量控制网采用绝对坐标系对6~10墩各个立柱中心位置进行测量,与设计坐标进行比较可知,6墩北向最大偏移量-7.7 cm、东向最大偏移量-4.8 cm,8墩北向最大偏移量15.5 cm、东向最大偏移量-6.5 cm,9墩北向最大偏移量7.2 cm、东向最大偏移量-6.8 cm,10墩北向最大偏移量5.8 cm、东向最大偏移量-8.1 cm。

3.3 裂缝监测结果

根据外观检查结果,挑选典型裂缝布设裂缝传感器,对8墩墩柱各环向裂缝的长度、宽度进行了6个月监测,分析后发现裂缝宽度变化幅度值在-0.03~0.02 mm之间,长度均未变化,考虑测量时的桥面运营交通状况以及温度等因素影响,所以认为裂缝未发生明显变化。

3.4 墩身垂直度与沉降监测结果

在墩身适当位置布设长期观测点,在一定周期内按观测频率采用全站仪进行监测。通过对6墩~10墩墩身垂直度检测,墩身垂直度均在0.3%以内,其中8、6墩身垂直度变化幅度较大,最大的变化在8-1墩柱,约0.1%的变化量。根据6个月的沉降监测结果分析发现,6墩、8墩各墩柱的累计沉降值约为1 mm,9~1墩柱、9~2墩柱、9~3墩柱和10~1墩柱的累计沉降值约为2 mm,属于测量误差范围内,可以认为观测周期内墩身未见明显沉降。

3.5 盖梁顶位移与伸缩缝开口宽度监测结果

在各个盖梁正面、侧面布设观测点,按照监测频率采用全站仪进行观测位移变化。根据对盖梁顶位移6个月共9次的监测结果分析发现,6墩、8墩均往主线路基内侧偏移,第九期与第七期的监测数据差值约7 mm,有倾斜趋势。

在过渡墩顶伸缩缝处安装观测辅助工具,在观测周期内采用钢直尺测量刻度变化。根据对伸缩缝开口宽度6个月共6次的监测结果分析发现,在监测周期内伸缩缝梁端开口值变化幅度最大约8 mm,由于是在通车状态下进行测量并且观测温度不同,所以认为该变化量属于正常范围内。

3.6 地表位移与沉降监测结果

在匝道桥第3联各个桥墩两侧桥位周边,选取适当位置在桥下主线左改渠挡墙顶、左坡脚、左路肩、中央隔离带左路肩、中央隔离带右路肩、右路肩、右坡脚等处埋设了7排共36个地表观测点,根据对监测结果分析发现,地表位移最大值为10 mm左右,位移方向无明显规律,同一测点不同期次的位移方向差别较大,个别点方向完全相反,说明路基无明显位移。

采用地表位移观测点,并适当加密布设沉降观测点,采用精密水准仪按观测频率进行监测。根据对监测数据分析发现,路基累计沉降量最大值为12 mm,路基沉降主要发生在跨线桥大桩号侧,此段路基下面与施工便道位置相对应(便道为后期施工,地基预压时间短,由于压实困难,可能造成压实度不足),其它路段沉降量较小,据此推算本段路基沉降已经收敛。

3.7 桥梁受力状况分析

采用有限元分析软件MIDAS以上部结构采用设计纵坡、平曲线,墩柱对上部结构的支撑符合设计支座滑动方向,地基对桩基础的约束按照“m”法计算水平方向抗力为关键点构建计算模型,其中第3联上、下部结构采用空间梁单元模拟,共计339个单元﹑334个节点,有限元模型见图2。

图2 A匝道桥第3联有限元模型

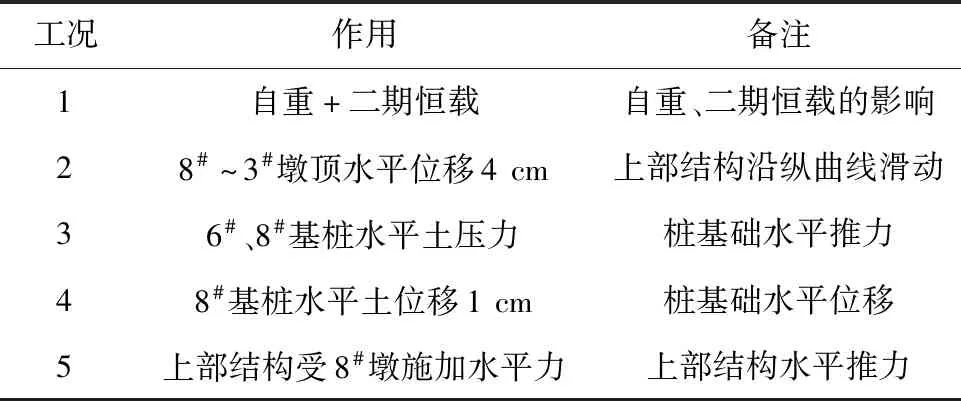

为模拟梁体移动的现状,分析移位原因,结合现场检测、监测资料,计算分析按5种工况进行模拟,工况详见表1。

表1 主要计算工况

通过有限元计算对各个工况分析结果可知,上部结构箱梁整体向下游侧滑动,滑动形态与实际现状基本一致。

4 调查分析及处治建议

综合外观检查、监测分析、受力分析可得出以下几点结果,(1)匝道桥位于山前河谷洪积斜地,软土层厚度横向变化剧烈,下为基岩,软土稳定性差;(2)恒载作用下上部结构基本稳定,但是也发现,保持8~2、8~3桩顶向下1~3 m范围内土体稳定,对维持整体稳定比较关键;(3)填土路基向外侧滑移,带动8墩桩基顶部向路基外侧移动,以及随后上部结构启动滑移,几种情况联合造成目前整体移位现状。根据分析结果,建议首先对偏位的桥墩进行纠偏,同时保证纠偏后的桥墩处于稳定状态,可以通过减少作用在桥墩上的作用力及增加桥墩抗力两种途径解决,可采用增加桥墩的水平抗推刚度,使其能够承担现有的静土压力,然后对桩基作用方向的土体进行固化,减少作用在桥墩上的土压力,作为辅助手段及安全贮备的方案。

5 结束语

软土区域由于土体构造的不稳定性,位于其上的桥梁结构易出现位移等问题,随着时间的发展,极大地威胁运营安全。针对此类问题,希望对相似桥梁病害加强重视,早发现、早处治。以本工程为例,希望为运营管养单位针对软土区域桥梁日常巡检关注要点提供参考,为以后其他桥梁出现相类似问题后续检测与监测提供宝贵经验。