攀枝花市地质灾害发育规律与防灾减灾对策研究

2022-09-02马成兵唐得胜肖宇月

马成兵, 唐得胜, 肖宇月, 佘 猛, 郝 雷

(1.四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院,四川 成都 610081; 2.攀枝花市国土空间生态修复与地质灾害防治中心,四川 攀枝花 617000)

0 引言

近年来,随着新型城镇化和乡村振兴战略的实施,西部山区工程建设向村镇大规模扩张的现象日益显现,人类工程活动遭遇的地质灾害问题呈上升趋势,如2020年“8·25”绵阳市平武县白马藏族乡特大暴雨泥石流(绵九高速施工标段)、2021年“9·26”雅安市天全县在建工地山洪泥石流等多起突发灾害事件,造成不同程度的人员伤亡和财产损失。这反映出当前对地质灾害易发区域,特别是有重大工程建设活动地段的灾害发生规律及风险认识仍有不足。

攀枝花市属于金沙江上游典型的山高坡陡山地城市,也是干热河谷区唯一的工矿城市,干热河谷气候带来的局地暴雨集中、旱季长而干燥[1]等气候条件复杂,加之区内矿产资源丰富,矿业开采及开发建设过程中人为扰动诱发地质灾害的现象更为突出,导致影响区内地质灾害发育分布规律的控灾因素多样,系统认识难度大。前人针对研究区环境地质问题开展了长期的研究工作,系统总结了攀枝花市作为我国西南矿业城市发展过程中的环境地质问题[2],提出了山地资源型城市的生态环境空间控制建议[3],分析了基于风险管理的山地城市规划防灾方法,为山地城市空间优化提供了工作思路[4],并通过数据分析得出了攀枝花小河流域地质灾害发育分布规律,提出了地质灾害防范应对措施[5]。

从攀枝花市以往地质灾害研究成果看,侧重从部分区域(流域)地质灾害的发育特征分析出发,总结地质灾害成灾规律,提出地质灾害防治措施建议。本文以攀枝花市为研究区,系统总结地质灾害发育特征,分析其分布规律同人类工程活动的关系,从地质灾害源头防范与国土空间规划衔接的角度,探讨提出城乡规划建设中的地质灾害防治建议,为当地防灾减灾和城乡建设规划提供参考。

1 研究区概况

1.1 地形地貌

攀枝花市地处青藏高原东南缘、云贵高原北部,属侵蚀、剥蚀中山丘陵、山原峡谷地貌,金沙江、雅砻江、安宁河、三源河及其支流切割较深,形成了雄伟的川西南中山峡谷地貌,山高谷深、盆地交错分布特点明显。区内海拔937.0~4 195.5 m,最高点为盐边县北部白林山岭高谷竣穿洞子,最低点位于市火车站金沙江附近,地势由西北向东南倾斜,山脉走向近于SN。可分为侵蚀堆积、剥蚀侵蚀中低山、构造侵蚀高中山、溶蚀侵蚀高中山及构造侵蚀高山5类地貌类型,以中低山和中山为主,约占全市面积的88%(图1)。

图1 研究区地形地貌

1.2 地层岩性与岩浆岩

区内地层较为复杂,下元古界前震旦系至新生界地层在地表都有出露。根据出露岩石类型及结构特征,划分为砂砾石、碎石土和粉质黏土松散堆积层,第三系昔格达软弱岩组,碎屑岩半坚硬—坚硬岩组,碳酸盐岩及碳酸盐岩夹碎屑岩坚硬岩组,岩浆岩建造坚硬岩组5种类型。其中,昔格达软弱岩组为淡水湖沼或河湖相静水沉积的泥岩、页岩、砂岩互层,成岩程度差,浸水易崩解。区内岩浆岩广泛分布,岩性主要为花岗岩、正长岩、辉长岩、闪长岩及玄武岩。

1.3 地质构造

研究区位于扬子地台西缘,康滇地轴北段,攀西古裂谷南段,西邻藏滇地块,属川滇SN向构造带与滇藏“歹”字型构造中段复合部位中部。褶皱断裂发育,以小金河、箐河—程海、磨盘山、安宁河、小江深断裂,宁会、则木河、黑水河等大断裂为主(图2)。区内新构造运动主要表现为普遍的强烈抬升和古近纪以来的水平运动。攀枝花市处于SN向的石棉—元谋地震带和NE向的盐源—洱源地震带之间,强震大震不断,据历史记录,涉及攀枝花市并造成6级以上影响的地震有3次,发生有感地震数百次。区内地震动峰值加速度为0.10~0.20 g,由东南向西北递减; 地震基本烈度为Ⅶ度,多为弱震,区域稳定性较好。

F1.国盛断裂; F2.箐河断裂; F3.攀枝花断裂; F4.仙人洞断裂; F5.里明久断裂带; F6.楠木河断裂; F7.昔格达断裂; F8.西番田断裂; F9.纳拉箐断裂; F10.关河断裂; F11.灯赞窝断裂; F12.接断山断裂。

structuresinthestudyarea

1.4 气候特征

区内光热资源优势独特,干热河谷区面积4 569.9 km2,占攀枝花市域面积的65%,占金沙江流域干热河谷区的15.5%,是四川省平均气温和总热量最高的地区。高海拔、低纬度、高原型内陆山地“岛状”南亚热带立体气候特征明显,具有光照强、温度高、昼夜温差大、年温差小、降雨集中等特点。年平均气温19~21 ℃,年总降水量760~1 200 mm。5—10月降雨量占全年降雨量的约90%,旱季长达6个月之久。集中降雨与季节性变化明显,大致控制了斜坡发生变形的时间分布规律,即区内泥石流、滑坡多发生在6—9月,又主要集中在暴雨多发期的9月,7月及9月为滑坡地质灾害的高发期,而泥石流高发期主要集中在降雨强度大的9月。最近几年时常发生点状暴雨,成为区内地质灾害的主要诱发因素之一。

图3 研究区干热河谷流域的分布

1.5 地质灾害发育特征

研究区内地质灾害分为滑坡、崩塌和泥石流3种类型,以滑坡为主,泥石流、崩塌次之。截至2021年底,区内现有已登记在册并纳入群测群防的地质灾害隐患点174处,其中滑坡146处、崩塌10处、泥石流18处。从规模上,大型10处、中型58处、小型106处,以中小型为主,约占总数的94.3%。

滑坡主要以土质滑坡为主,规模以中型和小型为主,多发育在中低山—中高山斜坡部位以及昔格达组粉砂岩泥岩覆盖部位。滑坡变形模式基本为蠕滑—拉裂型,即滑体的蠕滑带动后缘拉裂,拉裂又促进蠕滑,导致破坏。崩塌以小型岩质崩塌为主,主要发育在高陡的自然斜坡。崩塌体形成机制为长时间卸荷作用、降雨侵蚀和风化作用下,导致岩体结构破坏,遇有强降雨、地震等因素诱发时形成灾害。泥石流发育较少,主要分布于市域北部中山区及南部金沙江河谷,降雨为区内泥石流的主要诱发因素。区内地质灾害在平面上的分布明显受地形地貌控制,主要集中在大龙潭乡、永兴镇、国胜乡、白坡乡、中坝乡、太平乡和同德镇一带。

2 地质灾害分布规律同人类工程活动的关系

系统收集了研究区内历史上有记录的地质灾害数据,包括已销号和已移交相关部门的共计617处地质灾害隐患点(含已销号的9处地面塌陷)作为研究数据来源,从地形地貌等基本诱发因素入手,分析了攀枝花市地质灾害分布规律及其与人类活动的关系。

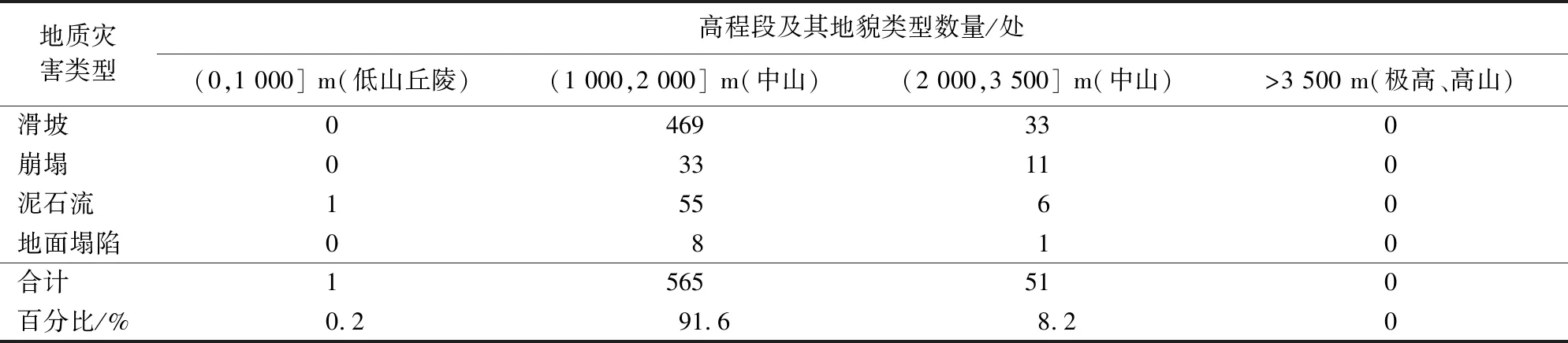

(1)中山地貌发育地质灾害居多,受城乡发展影响特征明显。根据地貌分类标准,研究区由西北向东南划分为四级夷平面,第一级夷平面(高山和极高山)标高在3 500 m以上,位于盐边县北部白林山一带,第二级标高为2 000~3 500 m,第三级标高为1 000~2 000 m,第四级(低山丘陵)标高不超过1 000 m。其中,前两级夷平面受河流切割强烈,第三级、第四级夷平面保留较完好。

区内地质灾害主要集中分布在海拔1 000~2 600 m地带。其中,海拔1 000~2 000 m且起伏较大的中山地貌内发育地质灾害最多,达565处,占总数的91.6%。2 000~3 500 m高程内发育少量崩塌和泥石流(图4、表1)。

(a) 滑坡 (b) 崩塌

(c) 泥石流 (d) 地面塌陷

图4 地质灾害与地貌关系

表1 地质灾害分布与地形关系

从图5可以看出,以400 m为间隔进一步细分1 000~2 600 m高程,滑坡随海拔升高呈现逐渐递减的趋势,泥石流在1 000~1 800 m之间发育较多,而崩塌受地形变化的影响表现不明显。

由于攀枝花市各城区海拔一般为1 000~1 200 m,主要农业区海拔为1 000~1 800 m,上述区域是攀枝花市人口分布较为密集和国民经济建设与发展较为活跃的区域,这表明了研究区地质灾害的发育分布与城乡建设等密集的人类工程活动影响作用密切相关; 而在海拔2 600 m以上地带,人口居住分布稀少,生态环境条件较好,地质灾害相对发育较少。

图5 中山地貌地质灾害分布

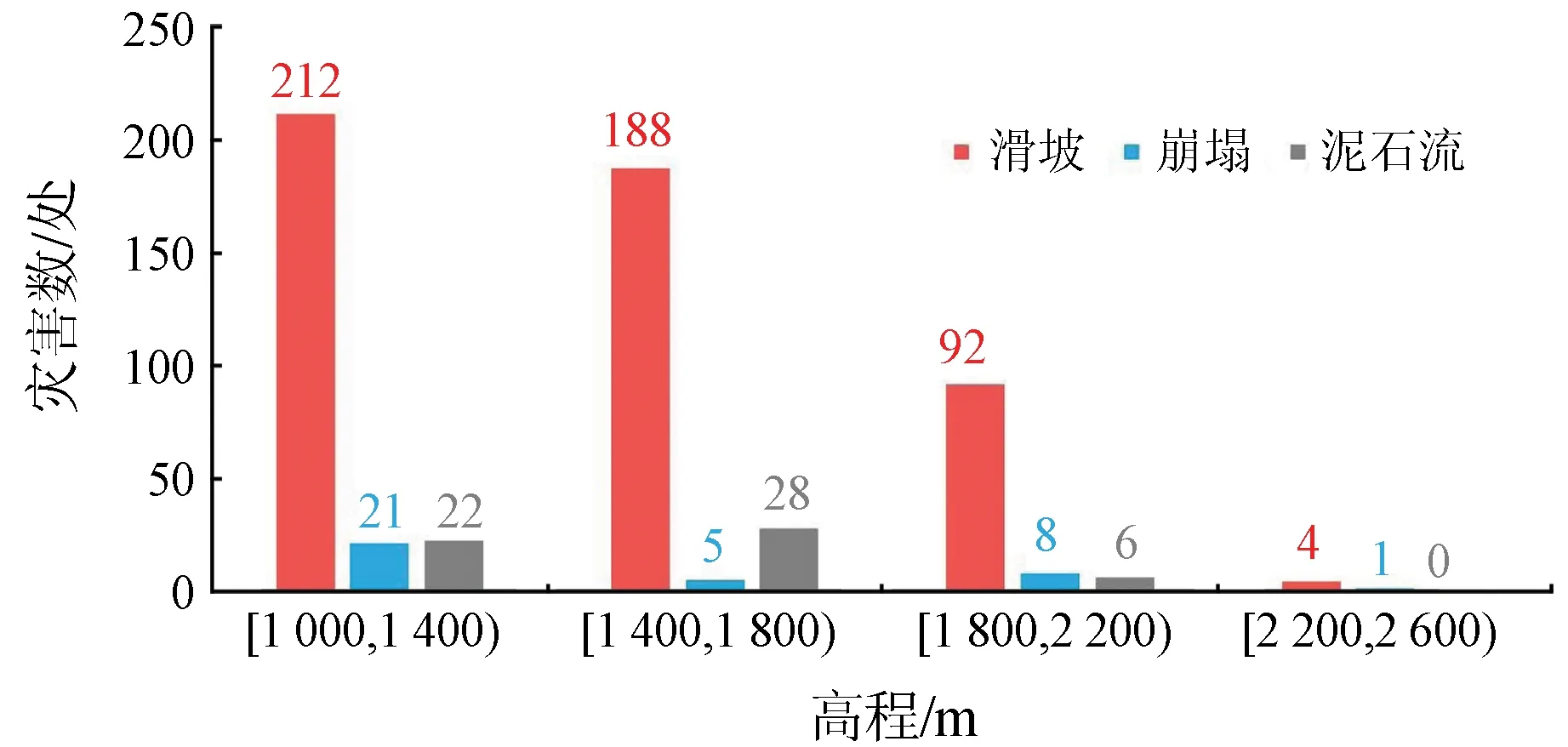

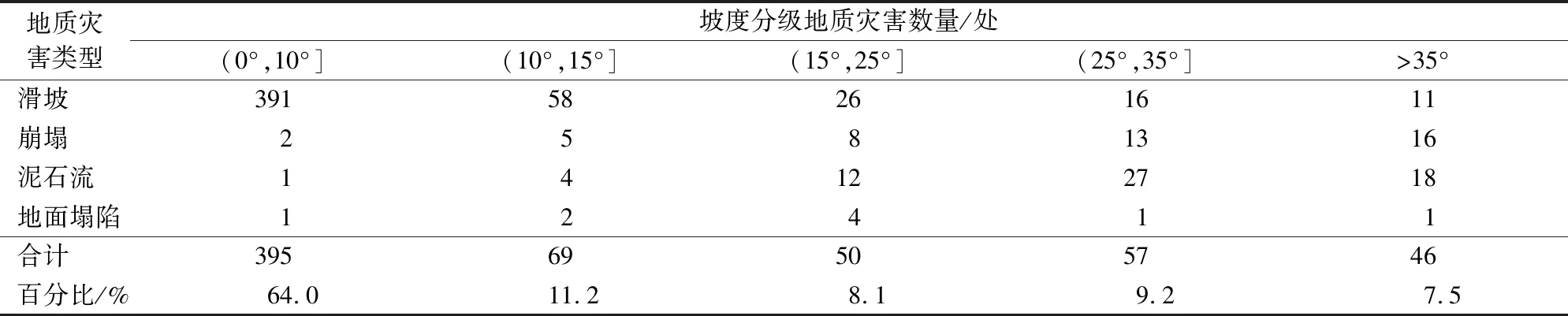

(2)地质灾害随坡度变化呈现规律性的递增递减分布,低于10°斜坡的地质灾害同农林牧经济活动密切相关。

研究区内地形坡度不同,地质灾害类型各异,表现出随坡度增加,滑坡发育数量明显递减,而崩塌发育数量逐步递增。

在坡度小于10°的沿河谷冲积平坝地带,发育有滑坡391处,占滑坡总数的77.9%。这主要为农村开垦荒地,局部地段森林资源破坏,土壤涵养水分的能力减弱,水土流失加剧所致,在持续降雨或大暴雨等不良气候条件下,地质灾害发生频率和强度增加。加之随着农村经济条件改善,农村新建房屋大范围增加,受地形限制,往往依山而建,人工切坡、开挖坡脚现象十分普遍,因切坡削坡时放坡不规范,局部形成高陡边坡,改变了斜坡的原始状态,对滑坡类地质灾害的发生产生了明显的诱发作用,是滑坡的主要发育区。

(3)地质滑坡受区域昔格达组易滑地层控制明显。统计结果显示,在坡度为10°~35°的斜坡地带,昔格达组软弱地层中滑坡较为发育,特别是在软弱岩层形成的不超过25°的斜坡,既有利于松散物质的形成堆积,又易于形成剪切滑动面,加剧了滑坡风险。而在大于35°的地区,一般发生崩塌类地质灾害,如区内的乡村公路沿线,形成多处陡立人工边坡,且缺乏有效的支护措施,受风化及降雨等因素影响,崩塌较为发育(表2、图6)。

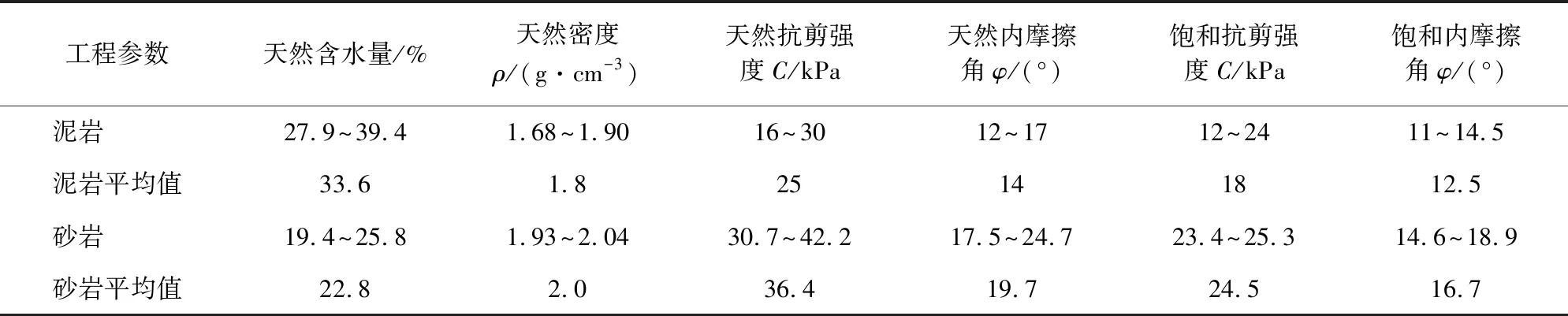

研究表明,昔格达组地层是工程性质差的极弱岩,极易发生地质灾害[6]。主要由灰黑色、灰黄色、黄灰色、灰白色互层状泥岩和砂岩组成,其工程性质特殊,天然干密度低,孔隙比高,土体结构疏松,在天然状态下具有较高的抗剪强度,由于含有大量以伊利石为主的黏土矿物,易吸水膨胀,失水干裂,浸水后其工程性质变差,抗剪强度显著变低[7]。

从工程力学参数看,昔格达地层浸水前后,砂岩抗剪强度内聚力C值可减少45%,抗剪强度内摩擦角φ值可减少31%(表3)。斜坡的倾斜地形给下滑的昔格达组岩土体提供了临空面,解除岸坡上原来存在的侧向压力,释放原有的应力(卸荷作用),把原来压紧的裂隙拉开形成裂缝,雨水和地表水沿着这些裂缝下渗,地下水通过裂隙网向斜坡下方排泄,对昔格达组地层起到浸润作用,降低滑动面上的阻力,达到量变引起质变的临界点时导致斜坡失稳,形成昔格达地层滑坡[7]。

表2 地质灾害分布与坡度关系

(a) 滑坡 (b) 崩塌

(c) 泥石流 (d) 地面塌陷

图6 地质灾害与坡度分级关系

表3 昔格达组软弱岩工程力学参数

3 城镇规划中的防治对策初析

统筹开展地质灾害防治与城镇规划建设是一项探索性工作。将地质灾害分布规律研究成果运用于城镇国土空间规划和用途管制,是从源头减轻地质灾害风险和降低灾害造成伤亡损失的有效路径。鉴于现阶段各层级国土空间规划编制精度与同级地质灾害风险调查评价成果比例尺不匹配等问题,可将地质灾害易发区或危险区成果用虚线在相关规划中表达,结合地质灾害分布规律提出规划管控的具体要求,不作为规划施行的强制性条件。

(1)以地质灾害风险区分级指导城镇开发边界内“建成区”的布局优化。在市、县城镇开发边界内,针对已建成区,首先要充分考虑城镇建设的可拓展空间,明确风险管控措施,已划定地质灾害极高和高风险的区域,一般不作为城市更新建设区,应积极采取避险搬迁、工程治理及排危除险等措施,确因城镇建设可拓展空间不足,且更新建设活动无法避免时,应以安全防控为基本考虑开展适当的更新活动。对中风险区,要在落实风险管控措施基础上,采取地质灾害综合整治措施后,才可进行作业活动。

(2)以地质灾害危险区分类引导城镇“规划区”的建设调整。对于规划区,应充分结合建设用地适应性评价,原则上尽量避让地质灾害中高(含极高)危险区,确需纳入城镇开发边界内的中高(含极高)危险区,对高和极高危险区,建议不得作为城镇建设规划发展方向,对中危险区适宜建设区域,在严格按照地质灾害危险性评估结论落实相关防治措施后,可开展适当的城镇开发建设; 对低危险区,应按规定落实相应防范措施。对于单独选址项目,一般要按照《地质灾害防治条例》相关要求,开展地质灾害危险性评估并配套实施相关防护工程,避让地质灾害高危险区,优先保障安全用地。

(3)以规范农房选址控制地质灾害隐患增量。不合理的切坡建房选址行为,也是一种重要的地质灾害诱发因素。针对这一问题,应从源头加强防范。其中,对于村民建房用地和审批用地,要将“房地一体”调查确权农村房屋临坡切坡成果数据纳入管控范围,通过建立台账,对存在风险隐患的注明地质灾害条件、灾害特征、风险等级,明确防护措施和避险建议,避开地质灾害危险区。此外,在县域地质灾害风险调查评价的基础上,按照地质灾害的关联程度、最小行政单元、便于管理的原则,需要对风险等级中等以上的风险区内斜坡开展大比例尺精细调查,建立“一坡一卡”,根据地质灾害风险级别,按照就高不就低原则,划分为重点、次重点和一般3类风险管控区,进行网格化管理落实,逐步实现从减少灾害损失向降低灾害风险的转变。

4 结论

通过分析研究总结出攀枝花市地质灾害发育特征及城镇规划中的防治建议:

(1)全市现有地质灾害类型分为滑坡、崩塌和泥石流3种,以滑坡灾害最为发育,泥石流、崩塌次之。

(2)地质灾害受昔格达软弱岩控灾特征明显,区内重大工程和城镇选址中需要尽量避开这类易滑地层,降低潜在地质灾害风险。

(3)干热河谷区集中强降雨和城乡发展、农林牧等不合理人类工程活动是诱发攀枝花市地质灾害发生的最主要因素,同时也加剧了地质灾害潜在易损性,今后应在城镇规划和工程建设中给予高度重视,结合防灾减灾优化农业布局。

(4)建成区、规划区及切坡建房选址是攀枝花市下一步重点防灾对象,需制定科学的地质灾害防治措施,从国土空间规划和土地利用审批管制入手进行地质灾害风险源头管控。