澜沧江拉金神谷滑坡成灾机理分析

2022-09-02魏云杰王俊豪胡爱国苟安田

魏云杰, 王俊豪, 胡爱国, 苟安田

(1.中国地质环境监测院,北京 100081; 2.四川核工业地质局二八二大队,四川 德阳 618000)

0 引言

2019年6月7日,受库水位上升及降雨的影响,德钦县燕门乡拉金神谷村村民小组后山小路处出现张拉裂缝,并自后缘向两侧发展,2019年6月9日燕门乡相关部门向德钦县国土资源局上报险情,至7月9日,滑坡后缘及两侧边界明显,裂缝横向宽15~80 cm,上下错动5~380 cm。滑坡前缘悬索吊桥受挤压发生变形,桥面中部向上隆起,桥两侧护栏挤压发生弯曲,表明滑坡前缘有向江心方向的滑移变形,拉金神谷古滑坡已复活,存在高位滑坡堵溃澜沧江的风险,有必要对其进行深入研究。

目前对古滑坡灾害的研究主要围绕其形成原因和复活机制等方面开展,大量研究成果表明: 古滑坡形成主要是由地震诱发,并多分布在地质构造活动带的中高山地区,强烈地震容易诱发大型滑坡[1-6]。近年来,受极端天气和降雨等因素的影响,古滑坡复活的事件常有发生,对人民生命财产造成巨大危险。围绕古滑坡复活机制的研究,主要是通过野外地质调查、勘探和地质测年等方式进行,丰富了古滑坡机制的研究方法[7-8]。研究表明软弱夹层等易滑地层结构也是造成滑坡失稳的重要因素之一[9-11],但是对于澜沧江、三峡等地区,涉水古滑坡的形成机制较为复杂[12-15],一旦发生滑坡复活运动险情,常规研究方法在应急抢险阶段难以发挥作用[16-20]。综上,古滑坡形成类型多样,成灾背景及失稳复活机制复杂,同时很多古滑坡受长期地表改造或堆积物覆盖影响,隐蔽性较强,加之地质构造及地质生态环境转变,很多古滑坡失稳复活还未及时监测,会造成巨大威胁。殷跃平等[9]提出要把握地质灾害体的三维空间展布状态以及时间变化过程,这就要求将InSAR等遥感监测技术与常规监测技术、野外地质调查等方法结合起来。

基于此,本文以澜沧江地区拉金神谷滑坡为例,先采用InSAR图像对该区域进行解译分析,找出变形区,再进行详细的灾害地质调查及全过程分析,并对灾害体全过程链式灾害过程进行风险评价,在此基础上初步总结这类发育于构造复杂、河谷深切地区的规模巨大、稳定性差、危害后果严重的古滑坡堆积体在水位变化和降雨作用下的变形机理、滑坡模式及发展全过程规律,为这类滑坡科学防灾、应急抢险提供经验和理论依据。

1 研究区概况

研究区地处横断山脉澜沧江深切峡谷段,为三江并流腹心地带,河谷呈“V”字形,滑坡发育于澜沧江右岸山脊处,距下游德钦县燕门乡4 km,距下游乌弄龙水库大坝约26 km。区内海拔高程1 890~2 290 m,垂直高差达400 m,属高山峡谷、构造侵蚀-剥蚀斜坡地貌。

滑坡区所在大地构造单元为三江地槽的唐古拉—兰坪思茅地槽褶皱系,区内基岩为二叠系下统吉东龙组(P1j)砂质页岩、凝灰岩及二叠系上统沙木组下段(P2sh1)凝灰岩夹页岩、少量灰岩[21](图1)。

1.侏罗系杂色砾岩砂岩、板岩、灰岩; 2.三叠系紫红色灰色泥岩、砂岩、板岩、灰岩; 3.二叠系灰色灰岩、灰绿色板岩、砂岩、玄武岩; 4.石炭系灰岩、白云岩夹大理岩、板岩、砂岩; 5.元古界混合岩、片麻岩、石英岩、变粒岩; 6.燕山期花岗岩; 7.燕山期二长花岗岩; 8.燕山期基性岩脉; 9.水系。

滑坡区坡体未见明显的地下水露头,滑坡南侧分布2条冲沟,冲沟后缘无地表水汇入,冲沟沟道水的水流主要来自于基岩裂隙水和孔隙水。区内地下水类型主要有第四系松散层孔隙潜水和基岩裂隙水。孔隙水主要分布于坡体第四系松散堆积层中,基岩裂隙孔隙水主要靠大气降水和上部土层孔隙水下渗补给,由于岩体破碎,地下水大多排至冲沟和澜沧江。收集的燕门乡观测站2011—2018年降雨量统计,研究区的降雨一年中分布不均匀,显现少有的双峰状态,3月和7—8月2个时间段降雨量较为集中,占全年降雨量的61.4%,4—6月时间段降雨量在30~40 mm/月,变化幅度不大,降雨时间较长,为雨水入渗坡体创造了条件,11月至次年1月降雨量最少。

2 滑坡基本特征

2.1 滑坡形态特征

滑坡平面形态呈舌型,北侧以山脊为界,南侧发育一条冲沟,东侧坡脚为澜沧江,西侧为滑塌陡壁。后缘滑塌陡壁坡度45°,为松林区; 中部拉金神谷村附近地形稍缓约20°~35°,为耕作台地区; 前缘受水流侧蚀作用较陡约40°,为灌木丛区; 滑坡前缘剪出口位于坡脚。滑坡后缘高程2 289 m,前缘高程1 885 m,相对高差404 m。滑坡东西长780 m,南北宽500 m,滑体平均厚度15~35 m,滑体体积约1 000×104m3。从滑坡平面形态及周界特征等综合判断该滑坡为一古滑坡体。滑坡遥感全貌见图2。

图2 滑坡范围示意图

2.2 滑坡结构特征

滑坡体主要由碎块石组成,结构松散—稍密,无分选,局部含水率较高。中下部滑坡堆积物呈棕褐色,稍密,干燥—稍湿,块碎石含量超过60%,且分布不均匀,粒径从2~50 cm不等,局部见大于1 m块石。充填物为粉质黏土,稍湿,无光泽。推测滑带基本位于基覆界面位置。滑床主要为侏罗系上统花开左组(J2h)紫红、灰色页岩,岩层产状为95°∠32°,顺坡向。

3 滑坡变形特征及监测数据分析

3.1 宏观变形

自2018年11月水库蓄水缓慢进行,进入5月水库蓄水基本达到最大蓄水位。对该滑坡变形调查表明,受水库蓄水的影响,首先在滑坡体的前缘发生小规模的滑塌,2019年6月7日前后,受蓄水和降雨影响,在滑坡体的后缘村民小组后山小路处出现张拉裂缝(图3),并自后缘向两侧发展。随着时间的推移,滑坡后缘及两侧边界明显,裂缝横向宽15~80 cm,上下错动5~380 cm(图4),沿两侧及后缘延伸长约1 200 m,滑坡后缘及北侧裂缝已全部贯通,南侧裂缝已延伸至中下部。滑坡前缘蓝青西古悬索吊桥受挤压桥面发生变形,桥面中部向上隆起,桥两侧护栏挤压发生弯曲,表明滑坡向江心方向发生滑移变形(图5、图6)。

图3 滑坡后缘裂缝(2019年6月13日)

图4 滑坡后缘裂缝(2019年7月9日)

图5 早期桥面隆起(2019年6月13日)

图6 桥面大面积隆起(2019年7月9日)

3.2 监测数据分析

滑坡出现大变形后,当地政府的地质灾害防治部门首先对滑坡的浅表变形,尤其是裂缝的宽度、下错等进行监测,随后水电站又对整个滑坡进行专业监测,主要采用自动化的全球导航卫星系统(global navigation satellite system,GNSS)及裂缝监测仪器对地表变形和裂缝连续监测。同时启动应急治理措施,主要包括对滑坡体裂缝的封填,修建应急排水沟,及时排除地表水。监测结果如下。

(1)滑坡变形呈现出中上部较下部更大的特点,上部的整体变形超过3 m,下部变形约为1 m,上部变形主要表现为下错变形较大,下部临江变形主要表现为水平方向上的变形。

(2)滑坡中后缘变形的变形速率由缓变快,滑坡变形启动,后由快向缓,转为蠕滑阶段。其变形速率变化见图7,应急措施的实施在一定程度上改善了坡体的地质环境条件,提高了坡体的稳定性。

图7 2019年滑坡中后缘变形速率

(3)在降雨和水库蓄水耦合作用下发生滑动。从变形历史来看,水库蓄水是诱发本次滑坡变形的主要诱因之一。

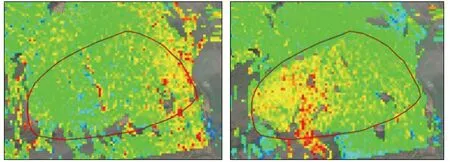

3.3 滑坡InSAR监测

滑坡变形后,为了更好地探索滑坡变形机理,选取2019年5月8日至2019年6月21日间44 d内的5次TSX数据的精细InSAR观测图像(图8)。该滑坡从2019年5月8日至2019年5月19日间11 d的变形可见,滑坡整体未出现变形,仅有前缘临江的局部微弱变化,表明滑坡尚未整体滑动,处于滑坡蠕变前的临界阶段。从2019年5月19日到2019年5月30日11 d变形可见,滑坡中后部出现了整体变形(红色为主),其后的5月30日到6月10日和6月10日到6月21日各11 d的监测显示变形在加强,内部出现不均匀变形(红蓝相间),说明滑动在加剧,这与现场调查、监测的情况相一致,这说明采用InSAR技术寻找类似变形体方面是可行的。

(a) 2019年5月8日—2019年5月19日 (b) 2019年5月19—2019年5月30日

图8-1 滑坡多时段变形

图8-2 滑坡多时段变形

4 滑坡成灾机理分析

4.1 滑坡变形破坏机理

拉金神谷滑坡形成的发展演化大致可分为4个阶段: 前缘局部变形阶段→后缘拉裂阶段→滑坡—堰塞湖阶段→堰塞湖溃决阶段(图9)。

(a) 前缘局部变形阶段 (b) 后缘拉裂阶段

(c) 滑坡—堰塞湖阶段 (d) 堰塞湖溃决阶段

图9 滑坡体变形演化过程

(1)前缘局部变形阶段。在乌弄龙水库库水位持续抬升影响下,在滑坡体的前缘局部出现变形,前缘坡体整体变形的量值还较小,地表裂缝较小,江上的吊桥未出现大的变形,只是前缘临江局部出现了滑塌,这个阶段表明以库水位上升影响着滑坡的地质环境条件向差的方面发展。滑坡前缘发生局部滑动(图9(a))。

(2)后缘拉裂阶段。当库水位上升至最高水位,坡体前缘的水文地质条件有了较大的改变: 一方面水位上升使得滑面浸水面的长度大幅度增加,软化了滑面的抗剪强度; 另一方面前缘的压重减少,阻滑力进一步减少,这使得滑坡前期小变形没有终止,继续向大变形方向发展,在滑坡的后缘出现了长大拉张裂缝,在降雨等环境因素的叠加下,滑坡体进入持续的蠕滑拉裂大变形阶段,目前滑坡正处于该阶段(图9(b))[22]。若环境条件改善,滑坡的变形将变缓或终止,这个阶段与第一阶段可能交替发展,但滑坡的整体稳定性将呈下降趋势。

(3)滑坡—堰塞湖阶段。若在蠕滑拉裂大变形阶段过程中,地质环境条件持续恶化,则滑面整体贯通,下滑力大于阻滑力,则坡体整体大规模滑坡启动,堵塞河道,形成堰塞湖(图9(c))。

(4)堰塞湖溃决阶段。滑坡整体滑动后滑体入江,根据滑坡的“雪橇模型”估算,预测水面将雍高23 m,堰塞体上游回淤8.5 km; 自然溃决后,下游26 km将受洪水、涌浪影响(图9(d))。

根据现场调查和监测数据综合分析,目前滑坡体处于第二阶段,即后缘拉裂阶段,前缘发生小规模滑塌。

4.2 库水位升降及降雨入渗对滑坡稳定性的影响

利用Geostudio 中的SLOPE 模块来研究拉金神谷滑坡的稳定性。滑坡稳定性采用Morgenstern-Price方法进行计算分析。

在计算稳定性过程中,坡体采用非饱和-饱和进行渗流数值模拟,考虑库水位上升及降雨入渗综合影响,获得在不同水位条件下坡体中暂态孔隙水压力情况,再采用Morgenstern-Price法对滑坡体稳定性进行计算,以期获得不同水位条件下滑坡的稳定性情况,计算参数见表1(参数为该区域类似滑坡经验值),分析结果见图10。

表1 滑坡体物理力学参数取值

图10 2019年5月至2019年7月降雨量

结果表明,2019年5月份,多日连续降雨,库水位持续升高,滑坡稳定性下降,在库水位升至1 902 m时,降雨不但增加了坡体的重度,而且滑面中的含水量急增,且坡体内的潜水面继续向上延伸,较大幅度降低了坡体的稳定性,滑坡前缘发生局部滑动和后缘拉裂变形(图11)。

图11 滑坡稳定系数与库水位关系

5 结论

(1)拉金神谷滑坡形成及堵溃模式为: 前缘局部变形阶段→后缘拉裂阶段→滑坡—堰塞湖阶段→堰塞湖溃决阶段。一旦溃决,就会形成链式灾害。

(2)降雨和库水位上升是导致滑坡形成的直接因素,降雨及库水入渗后并转化为地下水,滑体土含水达到饱和,孔隙水压力增高,滑坡稳定性系数逐渐降低。

(3)滑坡监测中采用各种手段做到优势互补,能更好地揭示滑坡体的变形规律,进而判断滑坡体的稳定状态。InSAR在大规模变形体监测中的监测时间长、范围广,更能揭示变形体的变形过程,且通过InSAR寻找类似变形体是可行的。

通过现场调查和成灾机理研究,滑坡所在的乌弄龙水库库区还存在大量类似的滑坡隐患。若遇持续降雨、暴雨及库水位强烈升降和不利条件叠加耦合情况下,诱发滑坡的可能性大。因此,建议加强此类滑坡的排查,开展专业监测与群测群防相结合,降低类似灾害造成的风险。