地震作用下康定市郭达山危岩带运动特征

2022-09-02朱志明铁永波袁传保

徐 伟, 朱志明, 铁永波, 袁传保

(1.中国地质调查局成都地质调查中心,四川 成都 610081; 2.成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川 成都 610059; 3.武汉地质工程勘察院有限公司,湖北 武汉 430050; 4.中铁二院工程集团有限责任公司,四川 成都 610031)

0 引言

崩塌和落石是山区常见的地质灾害现象,具有发生时间不定、崩落速度快、垂直坠落的特点。崩塌危害巨大且影响因素众多,尤其在我国西部山区,极其复杂的地形地质条件、脆弱的生态环境、频发的地震活动,更容易产生崩塌落石等地质灾害,这对人民生命财产安全和国家经济发展产生极大影响[1-2]。因此开展地震作用下的崩塌落石动力学特性、成因机制等研究具有十分重要的意义。

20世纪以来,国内外学者围绕着地震作用下的危岩崩塌动力学特性、成因机制等做了大量研究工作,主要研究方法有理论分析、现场调查、无人机倾斜摄影测量技术、数值模拟和室内试验等。通过现场调查和运动特征参数计算,研究了崩塌滚石运动特征[3-6]; 采用数值模拟方法,再现不同破坏模式崩塌失稳的运动特性[7-9]、崩塌全过程[10-11]、形成机理[12-14]、崩塌前兆特征[15]、稳定性分析[16]。采用室内试验的研究方法,如砂堆模型离心试验[17]模拟地震作用下崩塌动力学特性、振动台试验模拟不同因素对崩塌失稳破坏时间[18]和落石运动距离[19]的影响。采用无人机倾斜摄影测量技术,查明崩塌体特征和成因[20]。采用贴近摄影测量技术开展高位崩塌早期识别[21]。

前人对同一危岩带不同部位的崩塌源同时进行研究和分析的较少。现实中,较大规模的崩塌落石灾害或危岩带往往同时发育多个不同部位的崩塌源,因此,开展地震作用下危岩带不同部位崩塌源的变形破坏过程研究是十分必要的。

1 郭达山危岩带概况

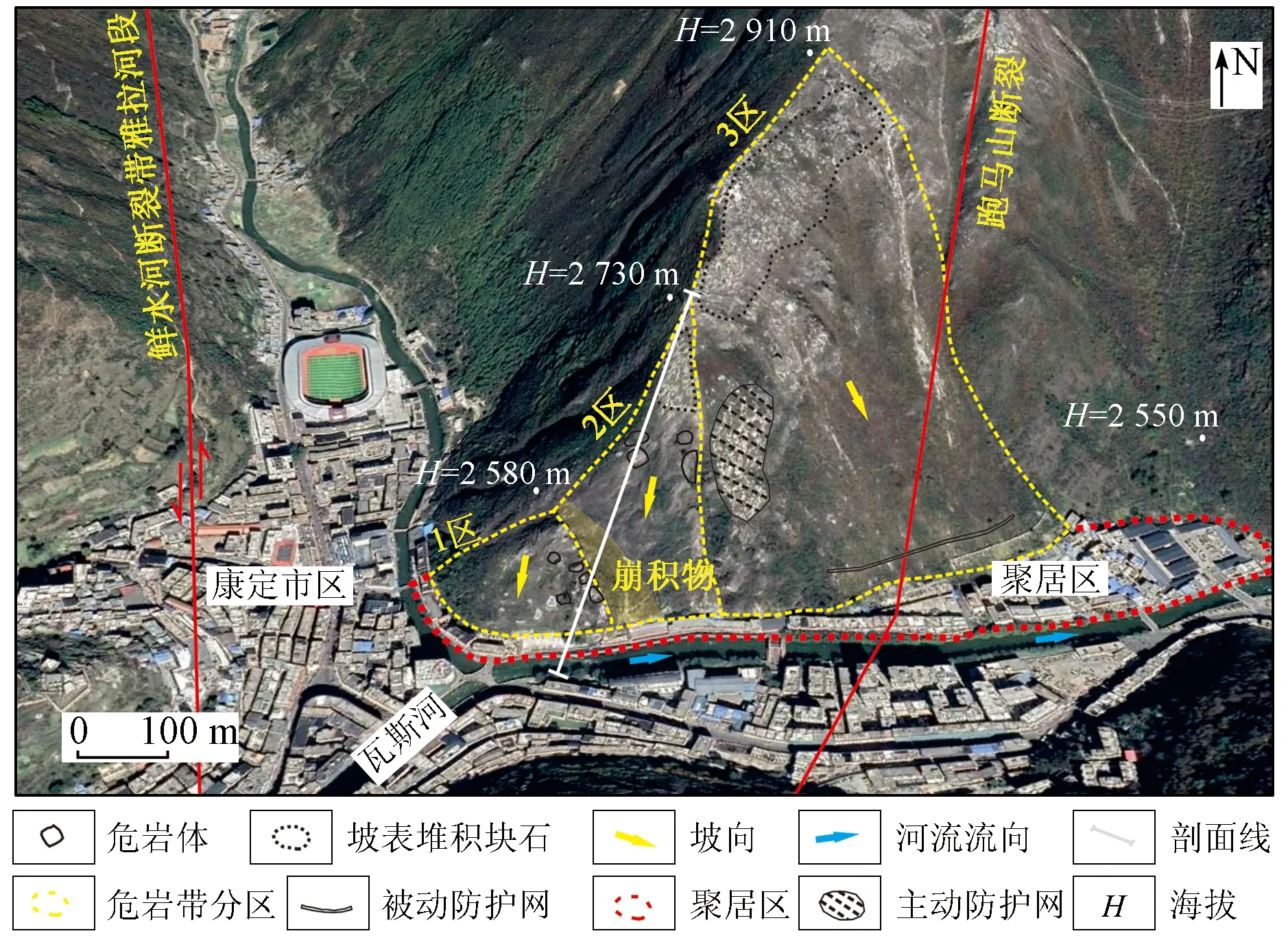

康定市为四川省甘孜州首府所在地,地质构造活动强烈,山体破碎,河谷深切,强地震频发。郭达山危岩带位于康定市主城区郭达街后山,瓦斯河左岸(图1)。郭达山危岩带,多次地震时均发生了高位崩塌落石,直接威胁山脚下康定市区近3 000人的生命财产安全和G318国道的安全畅通。在前期的调查和初步研究中,对郭达山危岩带的工程地质条件、演化历史、崩塌分区(1区、2区、3区)特征、典型危岩体特征等进行了详细描述[5]。本次研究布设了一条贯穿崩塌1区、2区的剖面线(图2),采用颗粒流离散元软件(particle flow code in 2 dimen-sion,PFC2D)对郭达山危岩带上的坡顶孤石、上部碎裂岩体、中部老崩塌堆积体、下部块状危岩在面波震级(surface ware magnitude,Ms) 8.0地震作用下的破坏过程和运动特征进行了数值模拟。

图1 郭达山危岩带全貌

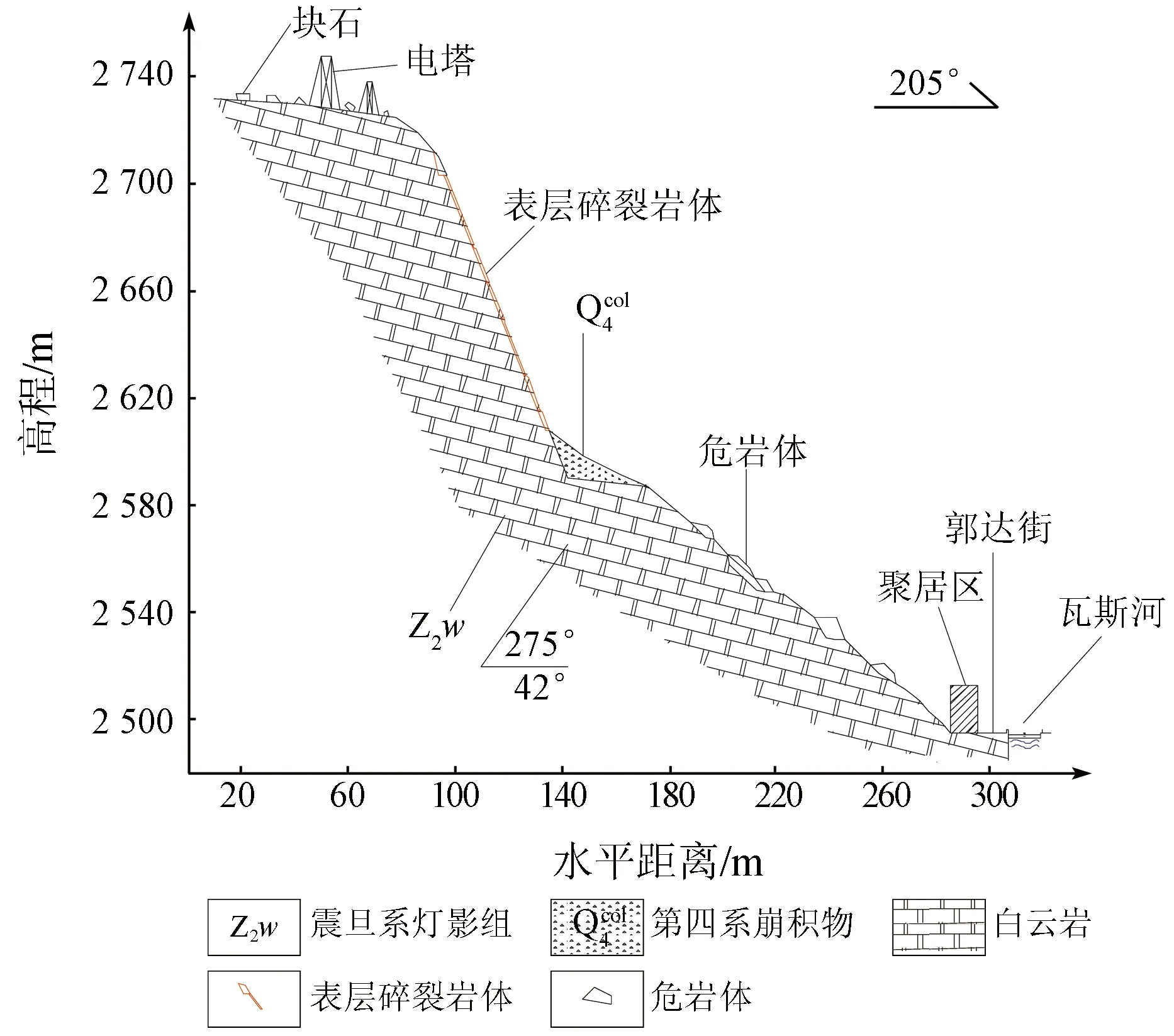

图2 郭达山危岩带剖面

2 模型的建立

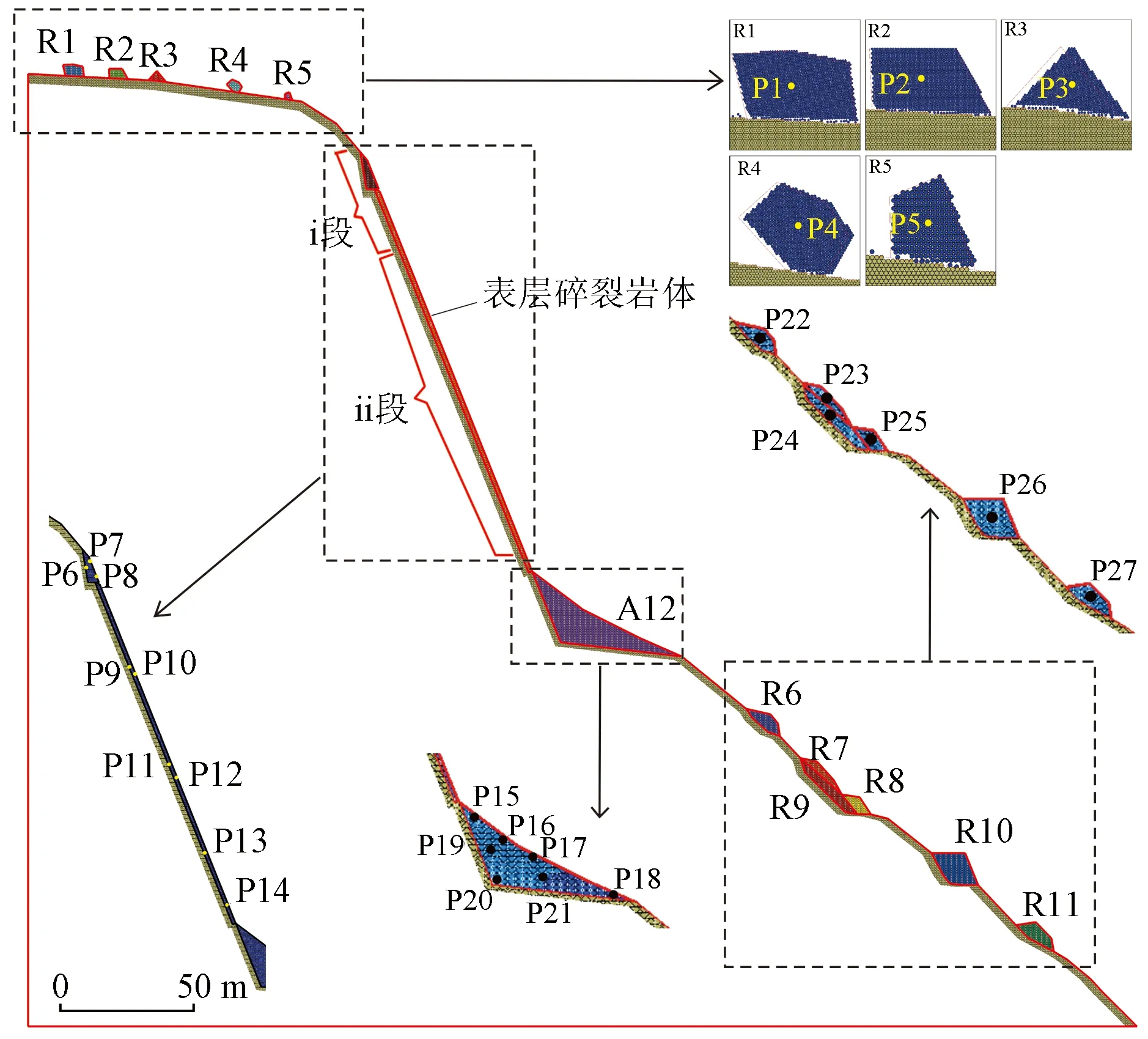

采用二维颗粒流离散元软件PFC2D进行数值模拟,对郭达山危岩带上的典型危岩体在不同地震动荷载作用下崩塌过程、崩塌路径进行模拟预测,最终得到不同地震动荷载下的危害范围。依据图2采用实际尺寸建模,模型高240 m,宽300 m。基岩面上有3种类型的危岩体: 一是位于坡顶和坡下缘的孤立块石(R1~R11); 二是位于坡体中部的老崩塌堆积体(A12); 三是坡体中上部的浅表层强风化碎裂岩体(i段、ii段)。在上述崩塌源上选取了27个观测点(P1~P27)(图3)。

图3 郭达山危岩带二维离散元模型及观测点位置

根据表层碎裂岩体厚度的不同划分为厚度约3 m的上段(i段)和厚度为1 m的下段(ii段)。地面调查获取表层碎裂岩体岩层的产状为275°∠42°,基岩中主要发育有3组节理裂隙,产状分别为100°∠70°、353°∠49°、154°∠68°,临空面危岩体可能发生的崩塌类型为倾倒式和拉裂式。为了使模拟最大限度地还原该区域的真实情况,在PFC模型中随机植入虚拟节理裂隙,其长度介于0.5~2 m,倾角服从高斯分布,平均值为30°,标准差为15°,节理裂隙的数量假定为50条。

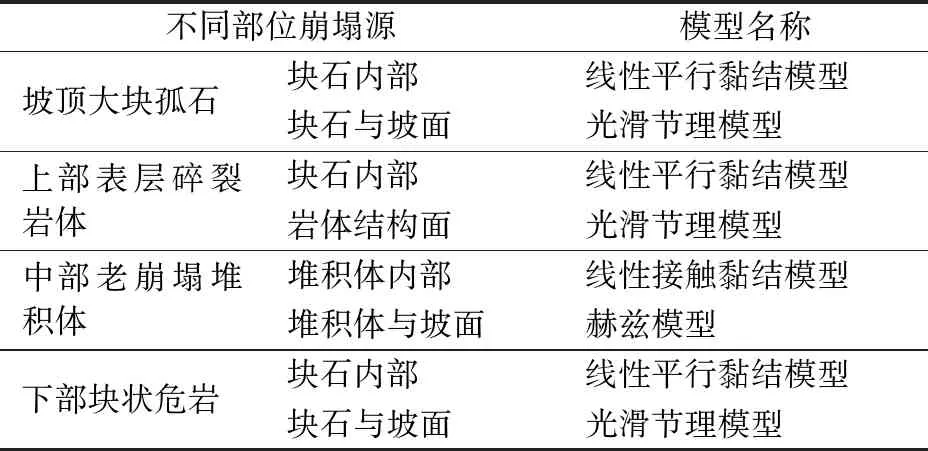

基岩与所有危岩体均由半径为0.05 m的圆盘构成。在地震作用过程中,假定基岩不变形,只传递地震波,因此可采用Clump功能模块,将构成基岩的所有颗粒组合成块,在水平方向震动,竖直方向不震动。采用线性平行黏结模型将组成岩块的小球黏结在一起,通过模拟岩体的压裂试验,标定相关细观参数。完整的岩块具有类似白云岩的强度,在达到极限强度时会开裂。松散堆积物采用线性接触黏结模型,圆形颗粒会导致强度弱化,采用弱黏性来等效颗粒不规则形状的影响。局部风化岩层采用线性平行黏结模型,但在岩层中随机加入结构面(discrete fracture network,DFN),结构面上的接触为光滑节理模型,用于模拟结构面力学性质。岩块与基岩面之间设置了贯通的结构面,结构面上的接触模型为光滑节理模型。松散堆积物与基岩接触面采用赫兹模型。模拟过程中产生的新接触均默认采用赫兹接触模型。颗粒之间新的接触涉及碰撞问题,因此在接触上设置了阻尼,作用是模拟碰撞导致的能量损失,因为岩块的崩塌类似于自由落体运动,因此颗粒的局部阻尼设置为0。不同位置崩塌源模型组合表见表1。

表1 不同位置崩塌源模型组合

3 参数选取

上述接触模型需要进行细观参数的选取和校核,以确保模拟结果具有较高的准确度。通过现场取样和开展完整岩块的压裂试验、岩体结构面滑移试验,根据得到的试验数据并结合前人经验,确定平行黏结模型细观参数和光滑节理模型细观参数(表2、表3)。

表2 线性平行黏结模型细观参数

表3 光滑节理模型细观参数

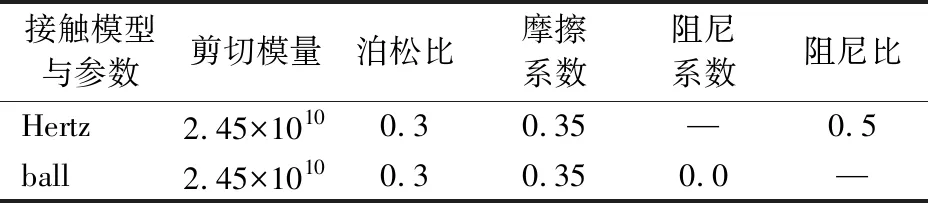

由于基岩与危岩体接触面的连通率无法精确,在此考虑最危险的情况,即所有结构面均为贯通状态,结构面连通率为100%。采用简谐波模拟地震时岩体的震动(表4),动荷载施加于基岩上,使基岩在水平方向上服从简谐振动。虽然采用规律的简谐运动加载方式与实际地震随机性有偏差,但是随着简谐振幅不断提高,可以研究地震对危岩体崩塌运动过程的影响。具体参照文献[22]中的赫兹接触模型及球(块)的细观参数(表5)。

表4 动荷载条件

表5 赫兹接触模型及球(块)的细观参数

4 不同类型崩塌源的运动过程分析

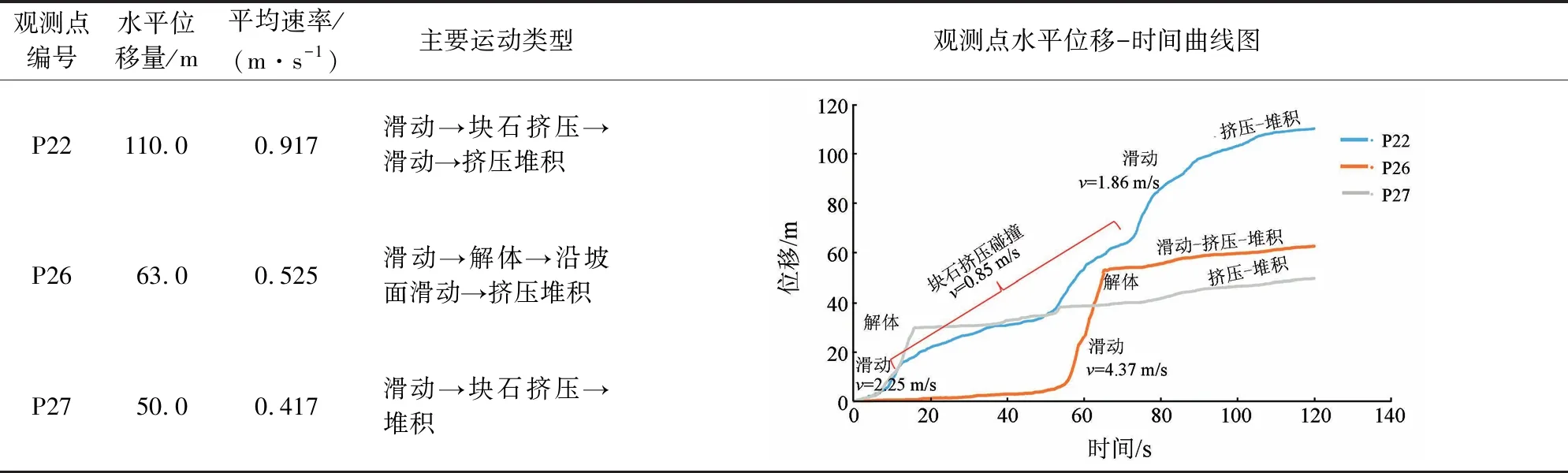

提取27个观测点在地震作用120 s过程中的水平位移数据,得到各点的水平位移-时间曲线(表6),通过PFC2D的轨迹追踪功能,得到各点的运动轨迹,对不同类型崩塌源的运动特征进一步深入分析。

表6 各观测点运动特征统计

(续表)

4.1 坡顶孤石

不同几何形态和质量的孤石在地震作用下的运动特征是不同的,原因在于孤石能否启动取决于底面静摩擦力的大小,启动后运动距离的远近取决于滑动摩擦力或滚动摩擦力的大小。在地震力相同的情况下,孤石质量越大,提供的正压力越大,摩擦力越大; 孤石的质量越小,或与地面接触面积越小,摩擦力越小。在郭达山坡顶选取不同几何形状和质量的孤石为研究对象,选取孤石的中心点P1~P5为观测点,如图3、表7所示。

表7 孤石特征统计表

坡顶孤石观测点P5的运动路径如图4所示。郭达山坡顶区域坡面较为平缓,在地震力作用初期,孤石受自身重力、底面摩擦力和地震力共同作用,R1~R5在水平方向做往复摆动,产生的水平位移量较小。在地震力的持续作用下,孤石因形状和质量不同,运动特征差异明显,长方形的R1、R2以及三角形的R3以滑动为主,R3水平位移最大,为2.3 m; 而六边形的R4、不规则四边形R5由于摆动幅度过大,导致重心不稳发生倾覆,向前滚动,在坡顶端飞出坠落,并沿陡立的碎裂岩体表面发生碰撞后再坠落,最终堆积在斜坡中部的老崩塌堆积体上。R4、R5最终水平位移分别为152 m和155 m。P4、P5观测点坠落过程的平均速度为11.8 m/s和10 m/s。

图4 P5运动路径

4.2 坡体上部碎裂岩体

表层碎裂岩体观测点P8的运动路径如图5所示。坡体中上部的浅表层强风化碎裂岩体在地震动荷载作用下的破坏过程如图6所示。由于表层碎裂岩体范围较大,截取部分上段和部分下段进行观察。表层碎裂岩体的破坏过程为节理裂隙由外向内延伸,微裂隙增多—裂隙贯通形成独立岩块—岩块掉落,碎裂解体。

图5 P8运动路径

图6 碎裂岩体破坏过程

分析各观测点的运动特征,可归纳为裂隙延伸贯通—启动坠落—碰撞解体—滚动堆积4个运动过程。

(1)裂隙延伸贯通阶段。地震波通过结构面时,会发生不同程度的反射和折射,节理裂隙处易形成应力集中,应力被放大,由于岩体的抗拉强度低,会造成岩体沿原有结构面由外向内不断延伸或产生新的结构面,岩体中岩桥断裂,裂隙贯通后形成独立岩块。观测点P6~P8的水平位移-时间曲线上可明显看出,该阶段分别持续了49 s、16 s、16 s。

(2)启动坠落阶段。地震荷载对岩石块体也起到了推动作用,在潜在滑移面产生较大的剪应力,当其大于软弱结构面的抗剪强度时,岩块失稳启动以一定初速度发生坠落。随着地震力的持续作用,表层碎裂岩体上震落的岩块越多,岩块在空中做自由落体运动。

(3)碰撞解体—滚动堆积阶段。由图6可知,岩块在坠落的过程中会与坡面或者其他岩块发生碰撞、弹跳甚至解体,并且坠落的过程是快速的,用时很短。观测点P6在49~67 s时间段内发生坠落,短短18 s内,水平位移增量为207 m,平均速率达11.5 m/s。观测点P9在0~8.3 s时间段内沿碎裂岩体陡坡段坠落,水平位移增量为92 m,平均速率达11.1 m/s,然后在8.3~24.6 s时间段内沿老崩塌堆积体发生滚动,24.6~56 s时间段内向坡脚方向继续坠落,水平位移增量为156 m,平均速率达5 m/s,最终撞击坡脚建筑物,并解体堆积于坡脚处。

4.3 坡体中部老崩塌堆积体

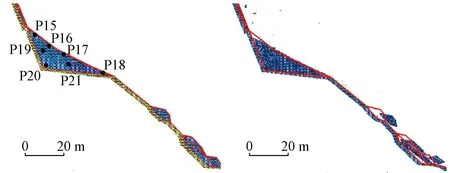

老崩塌堆积体呈锥状,体积约12 100 m3,主要物质组成为块石、碎石,老崩塌堆积体破坏过程如图7所示。其变形破坏过程为: 在地震作用下,堆积体内部块石相互摩擦和滚动碰撞,整体向临空面启动前移,堆积体前部块碎石最先沿坡面滚下形成碎屑流,由于地形变陡,碎屑流向下运动的动能增大,并与斜坡下部块状危岩碰撞,碎屑流部分撞击坡脚房屋,部分停留于坡面上; 中后部碎块石至地震结束时已整体前移至前端。

(a) 原始状态观测点布设位置 (b) 整体启动前移

(c) 前部沿坡面形变碎屑流 (d) 中后部前移至前部

图7 老崩塌堆积体破坏过程

分析老崩塌堆积体各观测点运动特征可知: P18位于堆积体前端,地震作用下最先形成碎屑流,快速沿坡面滚动,在0~26.5 s时间段内,水平位移增量达192 m,速度达7.2 m/s,最终撞击并堆积在坡脚处。观测点P15~P17、P19~P21位于堆积体中部和后部,在地震力开始作用时,有短暂的加速过程,随着地震力的持续,转为接近于匀速运动的前移,最终地震结束时,前移至堆积体的前部,水平位移最大的为P15,水平位移增量为26.8 m。

4.4 坡体下部块状危岩

下部块状危岩的单个体积多为100~320 m3(图8),其变形破坏过程为小块危岩先启动、大块危岩后启动,沿坡面滑动—块石间相互挤压、解体,动能迅速释放—继续沿坡面滑动,块石间相互挤压、堆积。

(a) 原始状态观测点布设位置 (b) 小块石启动滑动

(c)小块石挤压碰撞,大块石启动滑动 (d)块石解体—滑动,挤压碰撞后堆积

图8 下部块状危岩破坏过程

下部块状危岩P22的运动轨迹如图9所示。分析各观测点运动特征可知: 以P22为例,整个运动过程先后经历了启动—沿坡面滑动—块石挤压—沿坡面滑动—挤压堆积。2次沿坡面滑动过程的平均速率分别为2.25 m/s、1.86 m/s,块石挤压过程的平均速率为0.85 m/s,速率受块石挤压影响下降幅度约62%,可以看出块石的互相挤压对于自身动能的损耗明显。以P26为例,由于该危岩质量大于其他危岩,所以启动时间较其他危岩明显滞后,地震持续作用55 s后才启动,整个运动过程为启动—沿坡面滑动—解体—沿坡面滑动—挤压堆积。2次沿坡面滑动过程的平均速率分别为4.37 m/s、0.23 m/s,速率受解体影响下降幅度约为95%,综上可以看出块石解体后自身动能呈断崖式下降,损耗严重。

图9 P22运动轨迹

5 结论

以康定市郭达山危岩带为研究对象,采用二维颗粒流离散元软件PFC2D模拟了Ms 8.0地震作用120 s时,坡顶孤石、坡体上部碎裂岩体、坡体中部老崩塌堆积体、坡体下部块状危岩4类崩塌源的运动特征和破坏过程。

(1)不同类型崩塌源在运动过程中,是滑动、滚动、坠落、碰撞、弹跳、挤压等多种类型运动的组合,块石的碰撞、摩擦、挤压、解体会快速消耗自身动能,导致运动距离和速率骤降。在郭达山危岩带4类崩塌源上选取27个观测点, P9观测点的运动距离最远,达269 m,P4观测点的运动速率最大,达11.8 m/s。

(2)坡顶孤石质量越小越易启动,孤石越接近球形越易发生倾覆和滚动,沿临空面飞出后运动类型以坠落、碰撞、滚动为主,最终堆积在斜坡中部的老崩塌堆积体上。

(3)上部碎裂岩体破坏过程可分为裂隙延伸贯通—启动坠落—碰撞解体—滚动堆积4个阶段。坠落阶段的水平位移增量和平均速率明显大于滚动阶段。下部块状危岩运动特征为启动—滑动—挤压—解体—再滑动—再挤压—堆积。块石运动速率受挤压、解体影响下降幅度大。

(4)老崩塌堆积体前部的块石形成规模逐渐增大的碎屑流,碎屑流运动过程中伴随着底面铲刮裹挟作用,沿坡面运动类型以滚动、碰撞为主,参与碎屑流运动的块石水平位移增量达远大于未参与碎屑流运动的块石。

(5)不同动荷载条件(地震)下,不同类型及其部位的孤石、崩塌堆积体和碎裂岩体的变形破坏过程特征分析,对深切峡谷区域城镇建设规划、防灾减灾工程措施的制定具有重要意义。下一步将对不同地震震级条件下,崩塌落石的变形破坏过程进行模拟研究。