三峡库区沿江城镇地质灾害风险评价

——以重庆市万州区大周镇为例

2022-09-02杨秀元韩旭东潘书华吕凤兰

杨秀元, 付 杰, 韩旭东, 潘书华, 张 超, 李 刚, 吕凤兰

(1.中国地质调查局水文地质环境地质调查中心,河北 保定 071051; 2.自然资源部三峡库区地质灾害监测预警野外科学观测研究站,重庆 404700)

0 引言

三峡库区是长江三峡水利枢纽工程建成后蓄水形成的峡谷型人工大库,正常蓄水至175 m水位时,回水影响区沿长江干流向上达重庆江津区,长度超过600 km,影响香溪、大宁河、小江、乌江等较大一级支流50余条,库岸总长超5 900 km,淹没区涉及湖北、重庆26个县区116个集镇,受淹没影响的集镇就地后靠新建或拓建,形成了诸如万州区大周镇这样的沿江城镇[1]。受水库调蓄、降雨和人工活动影响,沿江城镇的地质灾害活动较蓄水前活跃。三峡库区由于受地形条件限制,建设用地十分紧缺,地质灾害成了城镇建设发展中不可避免的现实问题[2-3]。

为了更好地开展地质灾害防灾减灾工作,20世纪七八十年代,美国、意大利等国家开始了滑坡风险评估管理研究[4-6],而国内滑坡等地质灾害风险研究总体起步较晚[7]。“十三五”以来,中国地质调查局利用地质灾害调查评价项目开展不同尺度的地质灾害风险评价,取得了不同区域的示范效果[8-10]。地质灾害风险评价主要包括危险性评价和易损性评价,常用方法包括知识驱动型、数据驱动型和确定性评价方法。以往评价方法多以前两者的定性评价为主,在定量评价方面研究不够。本文在对集镇区域地质灾害精细化调查的基础上,构建了地质灾害风险评价框架,综合考虑区域地质环境条件、诱发因素和单个灾害体危害强度、承灾体易损性等情况,采用基于斜坡单元的危险性定量评价和基于危险源分析的易损性评价方法,实现集镇区域地质灾害风险评价,结合地质灾害防治与城镇发展目标,因地制宜提出了国土空间规划建议。

1 研究区地质环境背景

研究区位于重庆市东北部的大周镇,属三峡库区腹心地段,水陆空交通便利,水运最为优越,是东出“成渝双城经济圈”的长江黄金水道。研究区为亚热带季风气候,四季分明,湿润多雨,多年平均降雨量1 049.3 mm,降雨集中在5—9月,约占全年降雨量的70%。大周镇作为三峡移民重点城镇之一,人地矛盾突出,地质灾害发育,防灾减灾工作尤为重要。近年来,该镇依托长江滨水岸线和自然、人文等优势,打造绿色生态、美丽宜居的滨水田园科教亲子特色小镇。因此,开展大周镇地质灾害风险评价,有利于提高地方防灾减灾能力和保障乡村振兴建设。

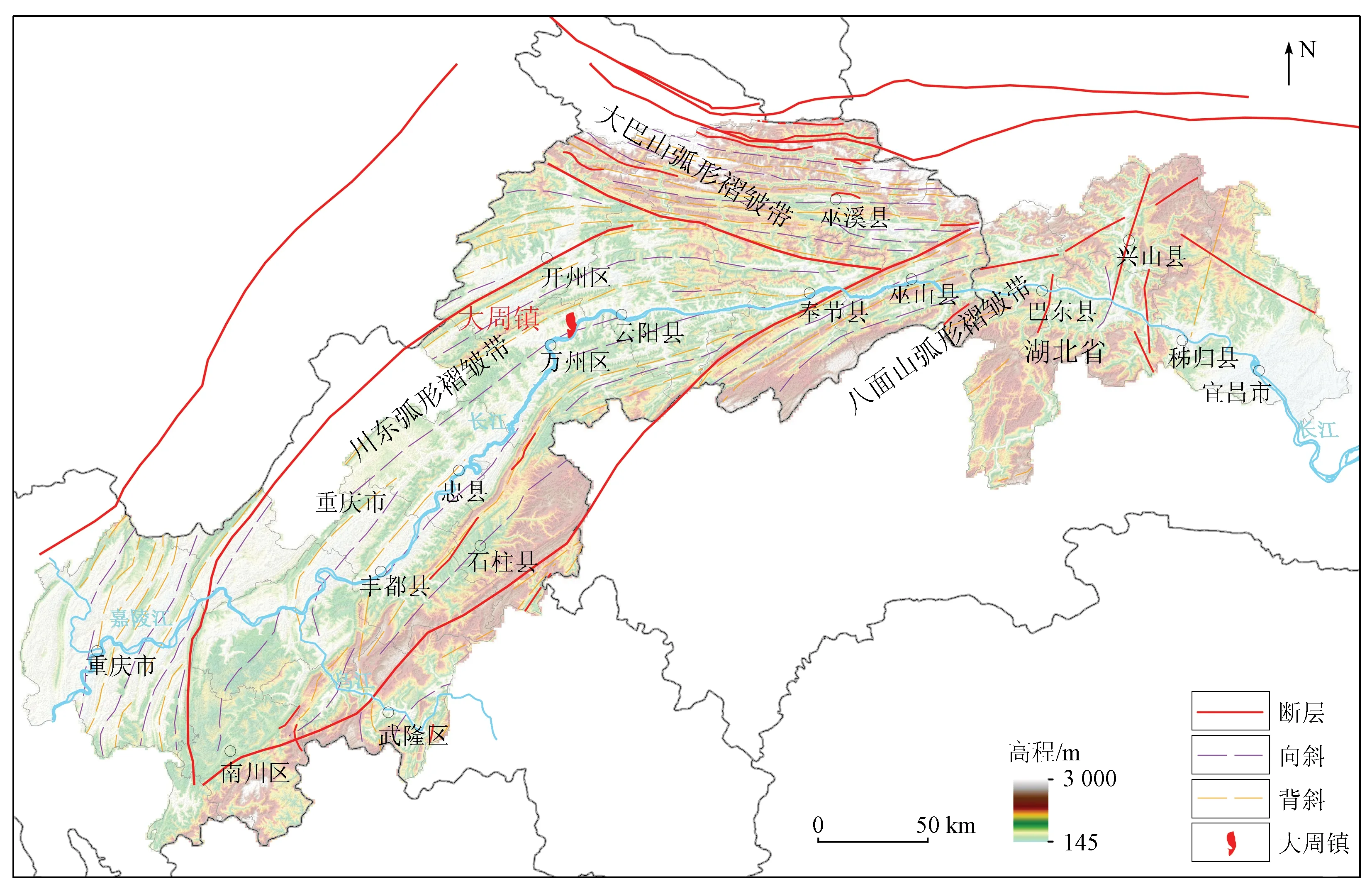

集镇位于四川盆地东缘,受大巴山、川东和八面山弧形褶皱带作用,形成了“万州弧褶带”,地貌以低山、丘陵、宽谷为主,出露地层主要为中生代侏罗系红色碎屑岩,仅在背斜核部出露三叠系及二叠系,新生代第四系松散堆积层零星分布于河(沟)谷斜坡,在低山丘陵区,山体及沟谷斜坡普遍覆盖崩积、坡积、残积物质,如图1所示。

图1 研究区地质构造

在漫长的地质历史过程中,地表演化形成了形式多样的山地丘陵河谷地貌,影响着地层的出露和第四系松散堆积层的厚度,导致人类活动呈现出不同的聚集性,进而影响地质灾害的发育(图2)。区内铁峰山背斜、万县向斜、方斗山背斜之间呈现出窄岭宽谷地貌。在紧闭的背斜区域,斜坡岩层倾角变化大,岩体结构破碎,往往侵蚀成沟槽; 在宽缓的向斜区域,岩层倾角近水平,岩体结构以层状为主,但由于侵蚀切割往往形成桌状山或台地,微地貌以陡崖最为显著; 紧闭的背斜两翼岩层倾角大,岩体完整性好,第四系堆积薄,多见顺斜坡和层面坡。

大周镇位于宽缓向斜轴部和河流侵蚀交接的多级缓倾平台,前临一江(长江),背靠一崖(基座阶地陡壁),剖面地形呈多级阶梯状。在地质构造和河流侵蚀的共同作用下,城镇中部和前部发育缓倾顺层岩质斜坡及松散堆积层斜坡,易发生滑坡灾害; 城镇后部发育缓倾顺向软硬相间的岩质斜坡,斜坡坡度相对陡峭,在区域构造、差异风化和局部卸荷作用下易发生崩塌灾害。

(a) 构造控制作用

(b) 风化剥蚀作用

(c) 侵蚀切割作用

2 大周镇地质灾害发育特征

2.1 地质灾害发育特征

大周镇位于万州区东偏北方向的长江北岸,距万州主城区十余千米,位于铁峰山背斜以南宽缓的万县向斜区,发育缓坡、台地、陡崖、陡坡等地貌类型。地层岩性为侏罗系中统溪庙组(J2x)和上统遂宁组(J3s)的泥岩、砂岩、粉砂岩。

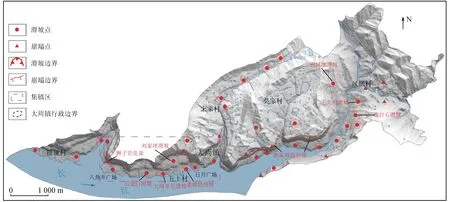

地质调查结果显示,大周镇共发育地质灾害37处(图3),其中滑坡31处,崩塌危岩带6处,地质灾害点密度为1.5处/km2,滑坡总面积187.7×104m2,占全镇国土面积的7.7%。

图3 大周镇地质灾害分布

滑坡多为中、大型松散堆积体滑坡,滑坡集中分布于长江及大周溪沿岸,以大周场镇区域滑坡发育最为密集; 在长江沿岸五土村至铺垭村一线,发育滑坡面积占国土面积比达50%,在西接市区、北出大周的公路沿线,地质灾害点密度达2处/km。坡滑规模和厚度差异大,一般后部堆积较厚,中前部相对较薄; 表层主要为耕植土和人工填土体,局部分布有全风化砂泥岩,往深部逐渐变为土石混合体,底部以强风化泥岩和泥质砂岩为主,有些大型滑坡底部分布有粉质黏土或砂卵石。滑动面多为滑坡物质与下伏基岩接触面,形状上呈陡缓相间的阶梯状。滑坡后部往往存在一个陡倾的基岩陡崖,由水平的砂岩和泥岩地层组成。变形以缓慢蠕滑为主,表现为房屋、路面或支挡结构开裂。受持续降雨影响或库水位波动影响,滑坡内局部陡坎会发生瞬间垮塌等快速滑动现象。

崩塌主要分布于沿江和支流斜坡后部基岩陡崖,6处崩塌危岩带总长度为1 861 m,长度最小为130 m,最大达871 m,共发育崩塌体200余处。崩塌多呈带状分布于缓坡后部基岩陡崖,规模十数方至上万方不等,多呈带状产出于软硬相间的侏罗系砂泥岩地层,在裂隙、软基、岩腔、根劈和水、热作用下,下部泥岩风化,上部砂岩在卸荷裂隙和自重作用下形成崩塌,主要变形破坏模式有剪切-滑移、风化-坠落、拉裂-倾倒3种模式。由于崩塌多形成于陡崖上部,且下部临空,崩落运移距离较远,势能较大,对山崖下居民房屋、道路以及人员危害巨大。

镇域内除了崩滑外,尚有三峡水库库岸约12 km,其中基岩库岸约5 km,占比约42%,已实施工程措施库岸约3 km,占比25%,尚有约4 km(占比33%)的库岸未实施任何工程措施,存在塌岸等风险。

2.2 地质灾害稳定性分析

2.2.1 滑坡稳定性

根据调查和勘查结果,镇域内滑坡整体未见明显强烈变形迹象,在极端降雨、库水位波动和人工扰动下,滑坡的稳定性会受到影响,甚至加剧变形或复活滑坡。

日月广场至八角井广场一线滑坡宏观稳定性处于基本稳定状态,在降雨和库水波动下,表现为周期性的地表开裂和局部滑塌,涉水岸坡表现为水土流失与塌岸。不同区域滑坡稳定性各有差异。刘家坪滑坡前缘陡坡、坡肩和坡脚存在拉裂、位错和鼓胀等变形迹象,由于前缘陡坡局部已实施抗滑桩工程,原有变形得到控制,滑坡整体趋于稳定。大周Ⅱ号、石龙门等滑坡虽然实施了抗滑桩工程,但前缘入江,坡体受库水位影响,前缘库岸消落带有土体流失和塌岸等不良地质现象,经过十余年发展,桩体前部土体沉降量达40~280 cm不等(图4),

图4 抗滑桩前部土体下沉

抗滑桩后部存在新的地表拉裂、步道和居民房屋开裂现象,整体稳定性变差。老塘坊滑坡监测数据显示,自2016年6月以来,滑坡水平位移61.2~137.8 mm,垂向位移-13.8~-90.3 mm,说明滑坡存在缓慢蠕变,变形方向与主滑方向相近。

北出大周公路沿线的凤凰村岩风池、雷打石、王大田等滑坡目前宏观稳定性较好,但由于覆盖层土体松散,入渗条件好,在雨季由于水的作用,局部稳定性差,人工活动和降雨会对稳定性产生一定影响。

2.2.2 崩塌稳定性

镇域内危岩崩塌稳定性较差,均存在岩体崩落的可能性。主要有以下4方面原因: 一是近水平砂、泥岩相间岩层强度差异导致的不均一变形; 二是河谷阶地和桌状山地貌中的陡崖和修路形成的陡坎为崩塌提供了运移条件; 三是降雨、日照引起环境湿度和温度变化,使软、硬岩体产生不同速率的风化剥蚀作用; 四是强烈的人工活动也会加剧岩体张裂、崩落。

狮子岩危岩带的整体稳定性较差,主要是由于危岩由多层软硬相间的岩体组成,硬岩结构面发育,加之软硬风化严重,在环境变化和震动影响下,发生崩塌的可能性大。张家湾危岩带以硬岩为主,但岩壁陡直,且局部呈反倾,历史上有岩体崩落,发生崩塌的可能性大。其他危岩崩塌规模较小,完整性较好,宏观上呈基本稳定状态,但突发岩体崩落的可能性依然存在。

2.3 地质灾害危害性

根据精细调查、勘查和监测数据,滑坡的危害性主要表现为长期持续的蠕滑变形引起的道路开裂、房屋墙体开裂以及局部陡坎滑塌,危害是长期的。由于库水位周期调蓄引起了涉水库岸及临江斜坡出现水土流失和局部塌岸现象,通过对库岸地带地表变形情况的走访调查、测量和监测数据分析,抗滑桩前缘土体下沉速率最大达20 cm/a。

因地形限制,产出危岩崩塌的陡崖下方多为平缓地形,居民生活、劳作多集中于此,但此地也是崩塌的堆积区域。崩塌的危害性主要表现为突发的岩体崩落,对下方房屋、构筑物和人员、车辆的冲击和砸覆。20世纪50年代和80年代,狮子岩区域发生崩塌,5 m×4 m×3 m的崩塌块体坠落翻滚砸向坡脚,所幸未造成财产损失。但并不是每次都能幸免于难,2013年崩落的岩体造成了一处房屋严重受损。另外,库岸边坡长期的岸坡侵蚀、水土流失和塌岸是最明显的危害。

3 大周镇地质灾害风险评价

3.1 地质灾害风险评价思路

本次城镇地质灾害风险评价框架由基于斜坡单元的危险性评价和基于危险源分析的承灾体易损性评价2部分组成,包含目标层、准则层和指标层3个层次,划分孕灾因素、诱发因素以及承灾对象属性等12项40个评价指标。以斜坡单元和承灾体为评价对象,采用信息量、Gumbel分布等数据统计方法和极限平衡法等确定性模型,对各项指标进行定量评价。该方法相比传统定性评价方法,风险评价的精度和效率能够得到进一步提升[11]。

(1)孕灾背景条件指标是指孕育地质灾害的地质环境要素,主要包括地形地貌、气象水文、工程地质、水文地质、构造地质及植被类型等。

(2)诱发因素类指标是指引起斜坡变形失稳的因素,包括使斜坡应力条件改变和导致岩土体强度改变的因素,主要包括降雨、地震、水库水位变化、人类工程活动、土地利用变化等自然和人工动态变化因素。

(3)承灾体属性指标是指受地质灾害危害或影响的对象,包括人口、建筑物、公共设施和资源环境等,表征为承灾体价值或数量与易损性的乘积。

经过斜坡单元划分与剖面信息提取、分阶段降雨极值分析、斜坡稳定性分析、承灾体智能提取与评价4个环节,可实现集镇区地质灾害风险评价(图5)。

图5 基于斜坡单元的城镇地质灾害风险评价流程

3.2 地质灾害危险性评价

危险性评价是地质灾害风险评价的关键,需要考虑降雨等诱发因素的不确定性特征[12]。建立降雨概率分布模型来预测不同重现周期的降雨工况条件,再结合极限平衡分析法进行定量分析,是进行斜坡稳定性评价的有效方法之一。

3.2.1 降雨极值法

根据调查和区域地质灾害事件分析,三峡库区地质灾害主要诱发因素为降雨和库水位变化,且多发于每年夏汛、水位快速下降或低水位运营期间。本文着重分析库水位下降-低水位期(5—8月)的降雨过程,利用Gumbel极值分布理论对降雨过程进行拟合,采用统计分析方法计算不同重现期的降雨极值[13]。

当给定某一重现期为T时,即可计算以一定重现期T出现的极值降雨强度,计算公式为

(1)

式中:a为尺度参数,无量纲;u为分布密度参数,无量纲。通过Gumbel分布函数进行曲线拟合[14],计算重现期T分别为10 a、20 a、50 a、100 a一遇的降雨极值,如表1所示。

表1 不同重现期的降雨极值

3.2.2 极限平衡法

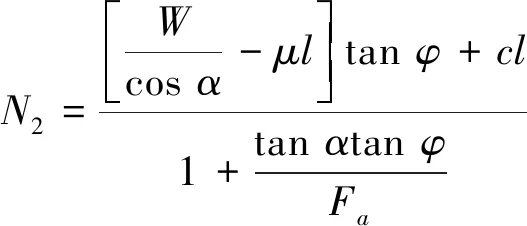

极限平衡法是广泛应用于滑坡稳定性评价的定量方法,常见的方法有瑞典条分法、Bishop法、Janbu 条分法等[15]。本文根据堆积层滑坡物质组成特点,选取简化Bishop法进行稳定性计算。该方法假设滑裂面为圆弧形,并假定土条条间作用力合力水平,利用力矩平衡条件求解,公式为

(2)

(3)

(4)

式中:N1为下滑力,kN;N2为抗滑力,kN;W为土条自重,kN;c为黏聚力标准值,kPa;φ为内摩擦角标准值,(°);μ为孔隙水压力,kN/m;α为土条面与水平面夹角,(°);l为滑移面长度,m;Fa为初始假设稳定性系数,无量纲;F为稳定性系数,无量纲。

针对岩质崩塌的滑移、坠落类型,采用刚体极限平衡法进行稳定性计算[16],公式为

(5)

式中:W为岩体自重,kN;θ为软弱结构面倾角,(°);Q为地震荷载,kN,其数值大小与区域地震动峰值加速度有关。

3.2.3 危险性分析

滑坡、崩塌的危险性主要通过斜坡稳定性和破坏概率表征,稳定性定量评价采用极限平衡分析法,破坏概率采用蒙特卡罗方法计算,根据危险性综合评价表确定斜坡单元的危险等级。针对集镇区多级阶梯状地形特点,采用多尺度斜坡单元划分方法,将斜坡划分为20个评价单元,包括14个滑坡评价单元和6个崩塌评价单元。其中,评价单元平均面积为11.80×104m2,最大面积为31.57×104m2,最小面积为3.18×104m2。面积较大的评价单元主要分布于集镇后部,斜坡堆积层较完整,面积较小的评价单元主要分布于集镇前缘临江段,受库水侵蚀切割较破碎。总体来说,斜坡评价单元划分的结果基本符合实际情况。

斜坡评价单元划分后,利用Geostudio软件的Seep和Slope模块,采用钻孔插值基覆界面提取剖面作为计算剖面,考虑库水位下降期不同重现期的降雨工况,采用极限平衡法对斜坡单元进行分析,在蒙特卡洛准则下确定不同工况下斜坡平均稳定系数和失稳破坏概率,采用“就高不就低”的原则,将斜坡危险性划分为4个等级: 极高危险性、高危险性、中等危险性、低危险性(图6)。

图6 大周镇集镇区地质灾害危险性评价

在50 a一遇降雨工况下,集镇区有极高危险斜坡单元6处(滑坡单元4处、崩塌单元2处),面积为0.86 km2; 高危险斜坡单元5处(滑坡单元4处、崩塌单元1处),面积为0.49 km2; 中危险斜坡单元4处(滑坡单元4处),面积为0.68 km2; 低危险斜坡单元5处(滑坡单元2处、崩塌单元3处),面积为0.32 km2。

3.3 地质灾害易损性评价

3.3.1 灾害危害强度

由于区内滑坡的宏观变形以缓变为主,以精细化调查数据为基础,利用空间插值方法分析地表变形情况,采用定性-半定量方法,按照变形速率(cm/a)[15,5)、[5,1)、[1,0.1)、[0.1,0],将评价区划分为强烈、中等、轻微、无变形4类,据此将斜坡变形危害分为严重危害区、中等危害区、轻微中危害区、无危害区4个灾害强度分区。

针对崩塌,依据调查和统计数据,危岩强度随水平落距的增大而逐渐减小,因此采用工程地质类比法确定危岩体发生崩塌灾害的影响范围,以缓冲区建立崩塌灾害强度分区。

3.3.2 易损性计算

以危害强度(R)和承灾体抗灾能力(I)为基础,建筑物易损性(V)可表示为R与I的函数,利用Li建立的地质灾害易损性定量模型来计算斜坡变形作用下建筑物的易损性[17],公式为

(6)

式中:V为易损性,I为地质灾害危险性强度,R为承灾体抗灾能力; 三者取值范围均为 0~1。

按照表2中灾害强度和抗灾能力划分原则,利用易损性定量模型对房屋、道路等主要承灾体进行易损性定量计算,并按照[0~0.3]、(0.3~0.6]、(0.6~0.9]划分原则,将易损性划分为极高易损、高易损、中等易损和低易损4类(图7)。

表2 承灾体易损性赋值[18]

易损性评价结果显示: 处于极高易损区的建筑物面积为5 399 m2,公路面积为3 386 m2; 处于高易损区的建筑物面积为51 479 m2,公路面积为11 437 m2; 处于中等易损区的建筑物面积为18 298 m2,公路面积为52 820 m2; 处于低易损区的建筑物面积为18 585 m2,公路面积为21 718 m2。

图7 大周镇集镇区地质灾害易损性评价

3.4 地质灾害风险评价

大周镇集镇区地质灾害风险表征为在集镇区范围内一定时间段内,由地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。大周镇集镇区斜坡变形破坏形式主要以堆积体斜坡(滑坡)缓变蠕滑为主,崩滑等突变事件极少,且由于政府加大了崩塌避让区域和对重点崩塌地段实施了工程治理,人员伤亡程度甚微,所以此次以考虑财产损失等经济风险为主,在危险性和易损性评价基础上,采用叠置分析法和矩阵评判法生成大周镇地质灾害风险评价图(图8)。

图8 大周镇集镇区地质灾害风险评价

风险评价结果显示: 大周镇集镇区处于极高风险区的建筑物面积为34 469 m2(占比36.76%),公路面积为15 039 m2; 处于高风险区的建筑物面积为36 290 m2(占比38.71%),公路面积为38 310 m2; 处于中等风险区的建筑物面积为4 416 m2(占比4.71%),公路面积为17 546 m2; 处于低风险区的建筑物面积为18 585 m2(占比19.82%),公路面积为18 466 m2。

3.5 国土空间规划建议

大周镇镇域面积22.5 km2,全镇人口密度658人/km2,目前,正充分利用近郊区位优势以及滨水、森林覆盖率高的自然生态优势,以“科教亲子特色小镇”建设为引领发展乡村旅游,打造江光山色乡村振兴示范带。根据地质灾害风险性和地质环境条件,结合社会经济发展和防灾减灾需求,对集镇区国土空间提出规划建议,如图9所示。①商业居住适宜区: 地质灾害风险低,地形较平缓,地质条件相对较好,地质灾害活动强度低,适合进行工程建筑活动; ②商业居住较适宜区: 地质灾害风险中—高,地形有起伏,有地质灾害活动,需在工程治理后再进行工程建筑活动; ③旅游开发适宜区: 地质灾害风险低,地形有一定起伏,地质灾害活动强度较低,适合进行旅游设施建设和果林种植混合开发利用; ④旅游开发较适宜区: 地质灾害风险中等,地形起伏,地质条件一般,有一定地质灾害活动,适合进行果林种植和小型景观建设,局部地段需实施工程措施后利用; ⑤农林保护区: 地质灾害风险中—高,地形起伏较大,地质灾害活动性较强,可进行经济果林和其他经济林木种植; ⑥修复或治理区: 地质灾害风险高—极高,地形起伏大,地质灾害活动性强,需要进行工程治理和生态修复; ⑦水域保护区: 地质环境风险较高,生态脆弱,岸坡再造活动较强,或属于补给上游,需进行保护; ⑧已建成公共设施需要进行保护和维护。

图9 大周镇集镇区国土空间规划建议

4 结论

(1)大周镇作为典型的三峡库区沿江城镇,区域地质灾害发育除了受构造、地层岩性、地形和河流侵蚀控制外,还与库水位变化和人类工程活动有关。由于地处万州向斜,滑坡基底地层倾角平缓,具有缓变特征,但长期蠕变会导致建筑拉裂变形; 陡崖、危岩带崩塌具有突发特征,容易砸覆堆积区承灾体。

(2)在地质灾害详细调查的基础上,建立了3个层次12项40个指标的城镇地质灾害风险评价指标体系,开展了基于斜坡单元的危险性评价和基于危险源分析的承灾体易损性评价,实现了大周镇集镇区危险性、易损性和地质灾害风险评价。

(3)大周镇集镇区地质灾害极高、高风险区主要集中在临江区域的堆积体斜坡(滑坡)区域,处于极高风险区的建筑物面积为34 469 m2,处于高风险区的建筑物面积为36 290 m2,二者占评价区建筑面积的75%,在风险防控上需加强建筑物的抗灾强度,以抵抗缓慢蠕变造成的房屋开裂等问题。

(4)大周镇土地资源紧缺,特别是沿江集镇区人地矛盾更为突出,打造“科教亲子特色小镇”乡村旅游发展方面前景广阔。因此,在地质灾害风险评价的基础上,有针对性地提出了商业居住和旅游适宜区、较适宜区等,对城镇发展具有指导意义。

(5)本次评价基于城镇地质灾害精细化调查数据,区分滑坡和崩塌斜坡单元,考虑不同降雨极值下的斜坡稳定性和破坏概率,定量评价不同灾害强度下承灾体的易损性,形成定量的风险评价结果,对现阶段正探索开展的城镇尺度地质灾害精细化调查评价具有参考价值和指导意义。