南方山地丘陵区典型地质灾害成因机制与风险评价

2022-09-02铁永波魏云杰杨秀元张泰丽谭建民

铁永波, 孙 强, 徐 勇, 张 勇, 魏云杰, 杨秀元, 张泰丽, 谭建民

(1.中国地质调查局成都地质调查中心,四川 成都 610081; 2.中国地质调查局南京地质调查中心,江苏 南京 210016; 3.中国地质调查局武汉地质调查中心,湖北 武汉 430205; 4.中国地质科学院探矿工艺研究所,四川 成都 611734; 5.中国地质环境监测院,北京 100081;6.中国地质调查局水文地质环境地质调查中心,河北 保定 071051)

0 引言

根据中国自然地理分界,我国南方地区为秦岭淮河以南区域。考虑地质灾害数据汇总的行政区划完整性需求特点,此次研究区包括南京、浙江、江苏、安徽、江西、湖南、湖北、广西、广东、贵州、四川、云南、重庆及上海共14个省(直辖市),面积约255万km2。研究表明,南方山地丘陵区共分布地质灾害16万余处,占全国地质灾害总数的1/2,频发的地质灾害给区域社会经济发展带来不利影响[1]。据文献[2-5],南方山地丘陵区地质灾害调查与评价工作在新中国成立后就已开展,特别是在成昆铁路、三峡水电站等国家重大工程建设过程中,结合地方责任部门组织实施的1∶10万地质灾害区划、1∶5万地质灾害详细调查等工作,基本查明了区域地质灾害发育规律与分布特征,在不同地区地质灾害早期识别、形成机理、监测预警及综合防治方面取得了显著进展,构建了系列多尺度地质灾害调查评价技术方法体系,对南方不同类型地质灾害的成因机制及成灾模式有了深入认识,对如今地质灾害“人防+技防”体系的构建起到了重要作用,带动了南方山地丘陵区地质灾害调查评价与综合防治进程。

随着南方山地丘陵区长江经济带、长江三角洲城市群、川藏铁路重大工程、三峡库区重大工程、粤港澳大湾区等国家重大战略的规划实施,对提升地质灾害调查评价精度提出了新的要求。为提升区域地质灾害调查评价精度,为区域国家重大战略防灾减灾提供决策依据,自然资源部部署了新一轮县域1∶5万地质灾害风险普查和重点城镇1∶1万地质灾害风险调查评价,旨在进一步查明南方山地丘陵区地质灾害风险底数。为提供新一轮地质灾害风险调查评价实施过程中的技术方法示范,中国地质调查局部署了由成都地质调查中心牵头实施、局属6家单位共同参与的“南方山地丘陵区地质灾害调查工程”。工程实施以来,聚焦南方山地丘陵区多尺度地质灾害风险调查评价、典型地质灾害成因机制研究与监测预警示范等内容开展工作,对南方山地丘陵区地质灾害的发育分布规律及主要成灾模式有了较为系统的把握,形成的相关技术方法在推进南方地区地质灾害高精度调查中发挥了积极示范作用,有力支撑了区域国家重大战略防灾减灾[6-30]。

1 地质灾害孕灾背景

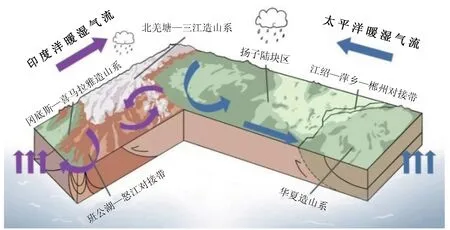

从全球尺度看,南方山地丘陵区总体位于现今华南陆块之上(图1)。该陆块在早前寒武纪具有多块体构造的复杂演化基础,自中、新元古代以来长期处于全球超大陆聚散与南北大陆离散拼合交接转换地带,有着复杂的构造动力学背景和地质构造演化历史[17]。受不同地块结构特征及活动性影响,南方山地丘陵区地质灾害内动力控灾特征差异明显,以挤压隆升为主的喜马拉雅造山系和三江造山带地区深切河谷地貌发育,强变质与卸荷岩体结构为大型高位远程链式地质灾害的发育提供了有利条件; 以总体稳定性较好的扬子板块多发育中山和丘陵地貌,南方碳酸盐、红层等特殊成因岩体为中、小规模地质灾害的发育奠定了重要基础; 以弱活动强度为主的华夏造山系地区多发育丘陵地貌,表层强变质古老火山岩为小规模地质灾害发育提供了有利条件。同时,受区域性强风化因素影响,山区斜坡上发育有一定厚度的残坡积层土体,在降雨作用下极易沿其和基岩接触的基覆界面产生滑动,也是南方山地丘陵区汛期地质灾害多发、频发的控灾地质背景之一。

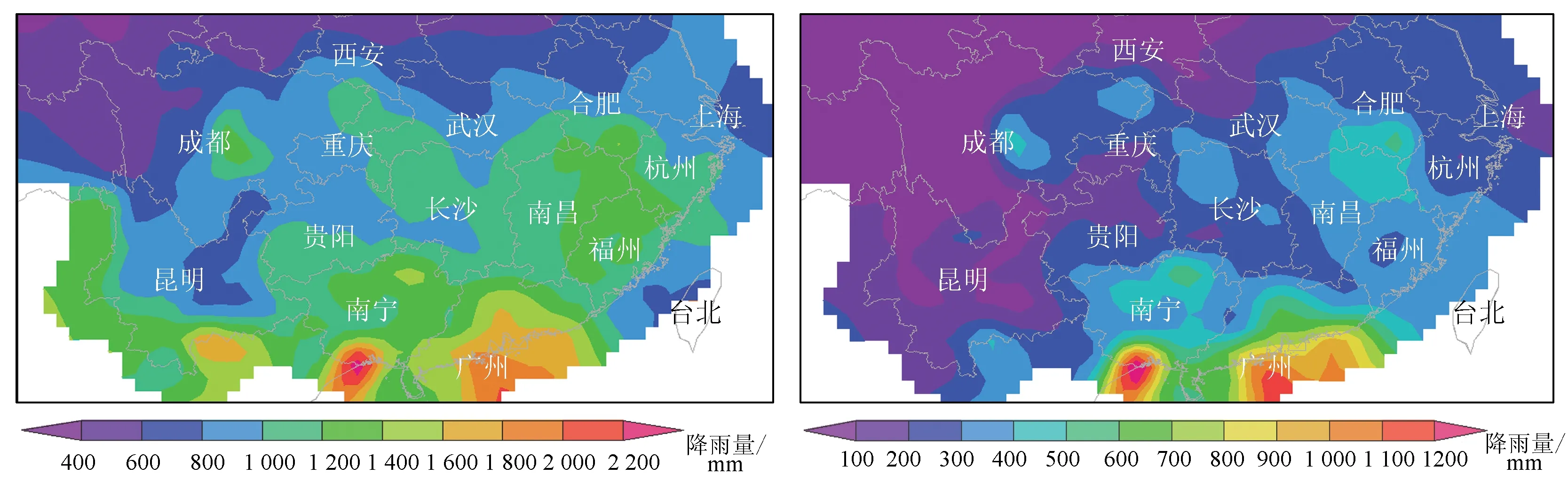

图1 南方山地丘陵区地质灾害孕灾系统模式

据不完全统计,南方山地丘陵区约90%以上的地质灾害都发生在汛期(4—10月)。诱发地质灾害的外动力条件极为复杂,对地质灾害的发生频次、规模等有明显影响,但总体上看,降雨是诱发区内地质灾害的最主要外动力条件[30]。为深入分析降雨过程对南方地区地质灾害的影响特征,利用中国地面气候资料日值数据集(V3.0)(包含中国824个基准、基本气象站1951年1月—2017年12月的逐日气象数据),对南方山地丘陵区总体降雨及汛期降雨的时空分布特征进行了分析,结果表明,南方山地丘陵区年均降雨量分布整体从西北400 mm往东南方向2 000 mm增加(图2(a)),表明不同纬度和经度上的降雨量值变化跨度较大,影响地质灾害形成的气候环境复杂。从4—10月年均暴雨降雨量空间分布规律看(图2(b)),高值区位于广西壮族自治区南部局部靠海岸地区和广东省中南部沿海地区。其中: 广西壮族自治区的钦州站汛期年均暴雨量为902 mm; 广东省川岛站汛期年均暴雨量为1 133 mm、阳江站为1 007 mm; 江西、福建、湖北东部、浙江西南部、贵州、湖北、江西三省交界附近地区为300~600 mm左右。此外,还有四川盆地的西南部、东北部分地区以及贵州西北地区也为暴雨大值区,约为400~500 mm,其中雅安站值最大为539 mm。表明南方山地丘陵区暴雨中心位置与地质灾害高密度地区的空间对应关系较好,特别是汛期暴雨降雨量集中区,如江西省东北部等地区都是汛期地质灾害频发的区域,汛期暴雨降雨量的分布特征可为南方地区汛期地质灾害防御驻守指导重点地区的确定提供依据。

(a) 4—10月年均降雨量分布 (b) 4—10月年均暴雨降雨量分布

2 典型地质灾害成灾机制分析

在区域地质灾害发育特征与孕灾背景条件分析的基础上,开展了基于循环冻融实验的高寒山区地质灾害成因、基于风洞试验的台风地质灾害成因以及基于野外原位渗透实验的丘陵区人工边坡破坏等机理研究,深化了基于室内实验、野外现场实验及数值模拟等手段的地质灾害成因机理研究方法[25,6-26]。

2.1 东南沿海地区台风暴雨滑坡成因机制

针对东南沿海台风过境时短时强降雨诱发的地质灾害成因机制复杂问题,考虑风力通过植被传导影响地表土体变形特征因素,通过模型风洞试验、降雨模拟和原位监测等手段(图3(a)),研究了台风暴雨过程中岩土体渗流机制及风力荷载对东南沿海丘陵地区浅表层土体破坏的影响(图3(b)),揭示了台风摇曳产生的力会通过树干传到根部并被放大,导致岩土体裂缝的产生和扩张,使得土体松散且渗透性显著增大,从根本上改变了台风暴雨过程的渗流机制,为丘陵区滑坡的发生起到了积极作用。在此基础上创新提出了台风暴雨作用下表层土体裂隙优先流主导的渗流模式,揭示了台风、植被耦合体系对岩土体的“三促”(促裂、促渗、促滑)作用,并对各过程之间的相互关联作用特征有了深入认识,构建了台风诱发地质灾害的定量研究技术体系,成果对认识台风暴雨型地质灾害形成机理及风险管控提供科学依据。

(a) 台风地质灾害风洞试验模型 (b) 17m/s风速工况下不同位置树木风力荷载差异特征

2.2 南方岩溶区地面塌陷成因机制

研究表明,南方岩溶区地层不但在沉积过程中产生了岩石的多孔介质(原生孔隙), 而且在新构造运动过程中又形成了节理、断层等新的构造形迹, 从而为雨水向地表岩石的渗透溶蚀提供了基础条件。因地下溶蚀引起的地面塌陷是我国南方岩溶地区最为典型的地质灾害类型之一,如何查明地下岩溶地层的结构特征是揭示这类地质灾害成灾模式的最关键环节。针对岩溶塌陷区地质灾害形成的“隐蔽性”特点,在武陵山区采用瞬变电磁法(transient electromagnetic method,TEM)构建了地下岩溶空间三维模型,揭示了地下岩溶空间分布特征,显著提高了隐伏岩溶调查精度。研究表明,槽谷底部或近底部往往分布有厚度不一的砂土层,在岩溶发育的槽谷地段,地下水集中向岩溶管道渗流,由于地下水位的下降,砂土层中产生动水压力,当动水压力大于砂土颗粒摩擦力与黏聚力时,砂土颗粒被渗流带动迁移,于土地底部形成土洞,当土洞规模不断增大,上部土层抗塌力小于其致塌力时,便发育土层塌陷(图4)。相关研究成果为区域岩溶塌陷地质灾害的成因机制解释及预测评价提供了定量依据。

图4 南方典型岩溶地区三维结果模型及土洞塌陷破坏模式

2.3 西南高寒山区冰碛土泥石流成因机制

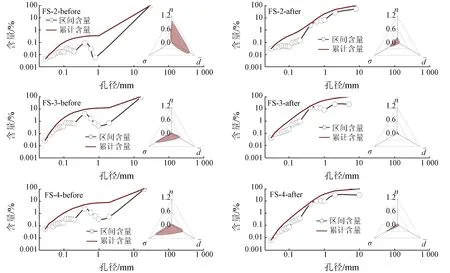

FS-2.循环冻融20次; FS-3.循环冻融30次; FS-4.循环冻融40次。

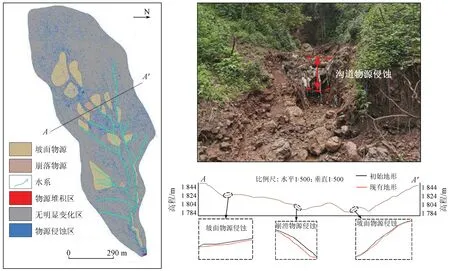

2.4 川西高原区火后泥石流形成机理与物源侵蚀机制

针对近年来在西南气候干燥高原区频繁发生的火后泥石流成因机制开展了深入研究,揭示了山火破坏地表植被后形成山火灰和烧焦土,在地表径流侵蚀下极易启动,进而成为泥石流启动物源的过程特征[22]。在此基础上,针对山火地区火后泥石流物源侵蚀量估算多靠经验而缺乏定量评价的技术难题,开展了基于地表高精度三维建模并通过对比泥石流发生前后的沟道地表变化特征,提出了一种基于机载LiDAR三维建模的泥石流物源侵蚀量精准计算方法[29],并在四川省凉山州火后泥石流地区开展应用研究,为该区火后泥石流的活动特征及趋势提供了重要依据(图6(a))。在此基础上创新基于高精度地表模型的火后泥石流侵蚀物源量计算方法[28],通过野外实测剖面及验证,该方法的精度误差低于1%(图6(b))。该研究为南方其他山火频发地区地质灾害研究提供了新的思路。

(a) 泥石流物源机载LiDAR精细化识别 (b) AA′剖面侵蚀物源量精细化估算

3 地质灾害风险调查评价与示范

3.1 县域尺度1∶5万地质灾害风险调查评价应用示范

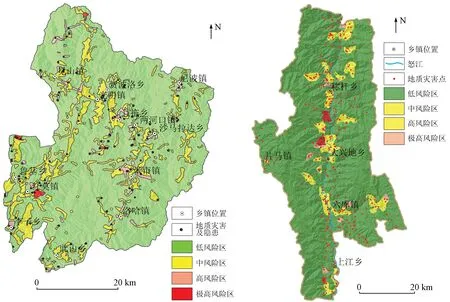

通过构建地形坡度、坡向、断层、工程地质岩组、水系等主控因子指标体系,形成了基于层次分析法和信息量法模型的地质灾害易发性评价方法,并在此基础上采用栅格法叠加区域多年月平均降雨量(1∶5万县域),实现了基于不同降雨频率下的地质灾害危险性评价[31],最终叠加最新三调数据后实现地质灾害风险评价与区划,实现了县域地质灾害风险定量评价[32-34]。应用该方法体系在重庆市及四川、云南等省开展了典型县域尺度1∶5万地质灾害风险调查评价示范,形成的四川喜德县示范成果作为样板在该州13个区县评价中应用,其成果作为地方国土空间规划编制的重要内容得到应用(图7(a))[34]。开展的云南省泸水市地质灾害风险调查评价成果为泸水市旅游道路建设规划与监测预警选区提供了地质依据(图7(b))[31]。

(a) 四川省喜德县地质灾害风险评价[34] (b) 云南省泸水市地质灾害风险评价

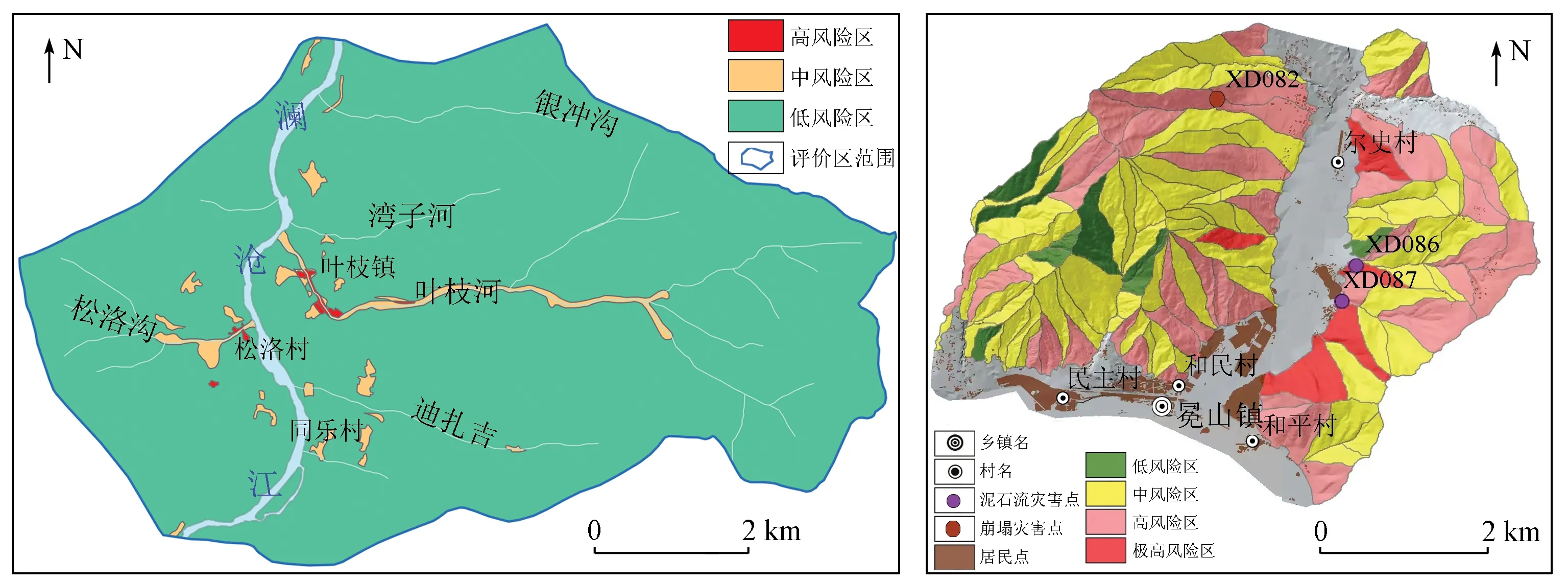

3.2 重点区1∶1万地质灾害风险调查评价应用示范

针对南方山地丘陵区人口密集城镇和重要规划建设区面临的地质灾害风险评价技术方法推广难的问题,在工程中现有评价模型的基础上,通过结合不同地区地质灾害孕灾背景条件,优化土体结构参数、植被覆盖率、降雨曲线等评价指标,在斜坡单元划分基础上形成了多指标融合评价斜坡稳定性方法,显著提升了20 a、50 a甚至100 a一遇降雨条件下斜坡单元稳定性评价准确率问题。在此基础上形成了以浙江省松阳县象溪镇、江西省兴国县江背镇、重庆市万州区大周镇、四川省喜德县冕山镇以及云南省德钦县叶芝镇等为典型代表的示范性成果,并在地方得到应用[31-34]。如云南省德钦县叶芝镇风险评价成果划定的地质灾害风险区为该县新县城搬迁选址提供了重要依据(图8(a)); 四川省喜德县冕山镇地质灾害风险评价示范性成果作为该镇地质灾害风险区监测示范点确定的重要依据(图8(b))。

(a) 云南省德钦县叶芝镇地质灾害风险评价 (b) 四川省喜德县冕山镇地质灾害风险评价

3.3 重大单体地质灾害风险识别与应用示范

针对南方复杂山区地质灾害成因机制,深化“空-天-地”一体化技术体系构建与应用,强化对地质本体认识分析的“地质过程机制分析+综合遥感”复杂山区地质灾害精细化调查与风险识别思路,集成了基于区域地质灾害孕灾过程机制分析、高精度光学遥感解译、多时相InSAR监测、无人机倾斜摄影调查、机载LiDAR三维建模、工程地质勘察、地下物探、数值模拟等为一体的1∶2 000尺度地质灾害精细化调查与风险识别技术。应用该方法在西南某重大铁路工程规划建设区成功识别2处对铁路特大桥和重要隧道有潜在地质安全风险的地质灾害隐患点。通过多方反复论证后,提出桥梁设计结构方案优化与隧道进口平移的建议被工程设计单位全部采纳,并依此对工程进行了设计变更,有效为约4亿元的工程设施安全保障提供了科学依据[26]。

4 结论与展望

(1)总结了台风型滑坡、岩溶型塌陷、暴雨型泥石流等不同外动力诱发的典型地质灾害特征,揭示了区域性地质灾害孕灾背景与动力条件差异组合形成的不同类型地质灾害成因机制,为南方山地丘陵区地质灾害机理研究与风险评价奠定了基础。

(2)南方山地丘陵区不同尺度地质灾害风险评价技术方法体系已基本建立,但由于孕灾背景条件差异性极大,对相关指标的不合理分析容易得出有偏差的结果,因此,在评价指标的选取时需要在系统分析地质灾害主控因素的基础上有针对性选择主要指标进行评价。

(3)南方山地丘陵区植被类型及其覆盖度差异性大,若构建统一的区域性地质灾害隐患识别指标体系难度极大,需要划分出高山峡谷区、丘陵区等基于地貌单元的分区,同时还要考虑基于不同植被覆盖度和基于地质灾害孕灾背景条件的差异分区,使识别指标的选取更具科学性。

(4)随着系列国家重大战略实施安全和区域地质灾害防灾减灾需求,南方山地丘陵区地质灾害调查评价精细化、监测预警智能化、风险管控网格化、信息更新动态化是未来的必然发展趋势。

致谢:本文撰写过程中四川省气象局曾波高级工程师参与了相关图件制作和文字说明,成都地质调查中心申华梁高级工程师、徐伟高级工程师、龚凌枫工程师及博士研究生卢佳燕、鲁拓及硕士研究生李光辉、李果、杨昶等参与了文中部分制图及文字编写工作。此外,参与本工程所属二级项目的其他技术人员也对论文的撰写做出了贡献,在此一并表示感谢!