中医康复技术操作规范·电针透穴

2022-08-29中医康复技术操作规范电针透穴制定工作组

中医康复技术操作规范·电针透穴制定工作组

杨永菊1,2,张 哲1,张健哲1,范春博1,高城翰1,关雪峰1*

1 辽宁中医药大学,辽宁沈阳 110847;2 辽宁中医药大学附属医院,辽宁沈阳 110032

本标准按GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本标准由中医康复标准研究基地提出并归口。

本标准起草单位:辽宁中医药大学、辽宁中医药大学附属医院。

本标准主要起草人:关雪峰、杨永菊、张哲、范春博、张健哲、高城翰。

1 范 围

本标准规定了电针透穴的术语和定义[1]、操作步骤与要求[2]、注意事项、禁忌证及主要适应证等。

本标准适用于电针透穴技术操作[3]。

本标准适用于各级各类康复及医疗保健机构,中医医院或综合医院的中医科及康复科等,用于规范操作及指导中医技术人员正确使用电针透穴康复技术。

2 规范性引用文件

下列文件,对于本标准的应用是不可或缺的。其中,已标注日期的引用文件,仅以当前日期版本为本标准适用文件。凡未注明日期的引用文件,均以最新版本适用于本标准。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则。

GB/T 12346—2021 经穴名称与定位。

GB/T 30233—2013 腧穴主治。

GB 15982—2012 医院消毒卫生标准。

GB/T 21709.11—2008 针灸技术操作规范 第11部分:电针。

GB/T 21709.20—2008 针灸技术操作规范 第20部分:毫针基本刺法。

GB/T 21709.21—2008 针灸技术操作规范 第21部分:毫针针刺手法。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 电针

电针是在毫针针刺得气的基础上,利用电针仪输出的脉冲电流,通过毫针作用于人体的某些部位,以达到防治疾病效果的一种针刺治疗方法。

3.2 毫针

毫针是临床针灸治疗中使用最广泛的一类针具,由针尖、针体、针根、针柄、针尾5部分构成。

3.3 行针

行针是针刺后通过一定的手法使患者产生针刺感应,或进一步感到针感向某一方向扩散传导的操作方法。

3.4 得气

得气是针刺后在腧穴部位所产生的酸、麻、胀、沉重感,亦称针感,表明气已到达针下。

3.5 电针疗法

电针疗法是指将电针仪通电后与刺入腧穴的毫针连接,将电流刺激和针刺结合以治疗疾病的方法。

3.6 透穴

透穴是以同一针作用于2 个或2 个以上穴位,采用不同的针刺方向、针刺角度和针刺深度来治疗疾病的一种方法。

3.7 电针透穴

电针透穴是在毫针透穴而刺得气的基础上,连接电针仪,输入电流,利用电刺激代替手法刺激以防治疾病的一种针刺方法。

4 操作步骤与要求

4.1 用物准备

治疗盘、电针仪、无菌针盒(各型毫针)或一次性无菌针灸针、无菌干棉球及棉签、75%酒精棉球、止血钳、弯盘、浴巾、屏风等。

4.2 电针透穴前准备

4.2.1 电针仪准备 提前准备主机所需的干电池,并保证有充足的电量,检查电源开关、输出电极丝,并保证良好的电导性,确保电针仪装置工作正常。确认电针仪各旋钮或按键是否灵敏,并调至“零”位。应根据疾病及患者耐受程度的不同,选择适宜的电针强度及波形。首次使用电针仪前应仔细阅读产品说明书,对电针仪的性能、参数、使用方法、注意事项及禁忌证等要有全面的了解。

4.2.2 针具准备 根据患者的体质、年龄、病情及腧穴情况,选择不同规格的针具。短针主要用于皮肉较浅薄部位的穴位,用于浅刺;长针多用于肌肉丰厚部位的穴位,用于深刺。在每次使用针具前,应对针具进行严格检查,以防止意外事故的发生,如发现不合格的毫针(如损坏等)应予以废弃处理。

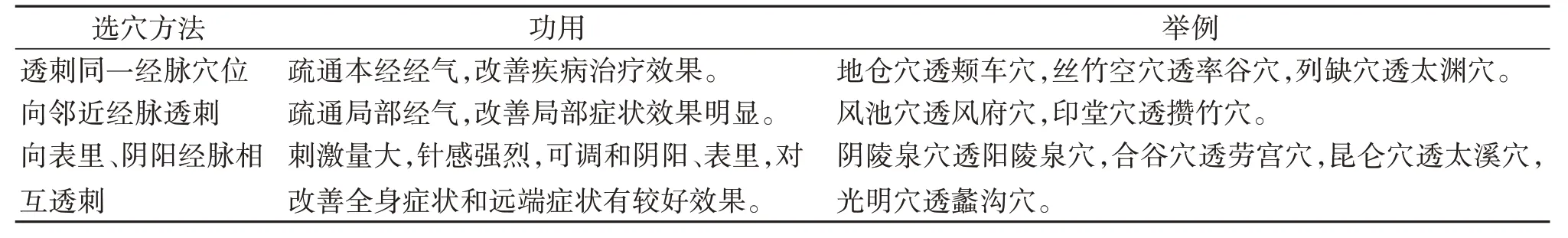

4.2.3 腧穴选择 腧穴定位应符合GB/T 12346—2021规定[4]。在辨证论治基础上选择相应的经络腧穴。由于电针仪电流回路的物理特点,选穴宜成对,以1~4 对(2~8 个穴位)为宜,根据透穴针法的特点多选相对穴或同一经临近穴透刺。见表1。

表1 电针透穴选穴方法及举例Table 1 Methods and examples of selecting acupoints through point-through-point with electroacupuncture

4.2.4 体位选择 应以施术者能正确取穴、操作方便、行针、患者留针舒适为原则。当所取穴位在胸腹部、侧身部、腰背部,分别取仰卧位、侧卧位、俯卧位;对于颜面、上胸部和上肢的腧穴宜采用仰靠坐位;对于头顶、肩背部、枕项的腧穴宜采用俯伏坐位;对于头颞、颈侧、面颊、耳部的腧穴宜采用侧伏坐位。

4.2.5 卫生环境要求 卫生环境符合GB 15982—2012 医院消毒卫生标准的规定,保持清洁卫生、环境安静、温度适宜,具备排风设备。

4.2.6 消毒 行电针透穴治疗前,应对毫针、拟行针刺穴位及医生双手进行严格的消毒,必要时对电针仪进行消毒,消毒方法应符合GB 15982—2012的规定。

4.3 操作方法

4.3.1 透穴刺法 根据选取的腧穴,选择适合的毫针进行穴位透刺治疗。透穴操作方法具体如下:

4.3.1.1 横透法 将针尖朝向另一个欲透刺的腧穴方向,针体与皮肤保持15°左右,将针刺入第1 个腧穴,使针下得气,而后将针刺入第2个腧穴。

4.3.1.2 斜透法 将针尖朝向另一个欲透刺的腧穴方向,针体与皮肤保持45°左右,将针刺入第1 个腧穴,使针下得气,而后将针刺入第2个腧穴。

4.3.1.3 直透法 将针尖朝向另一个欲透刺的腧穴方向,针体与皮肤保持90°左右,将针刺入第1 个腧穴,使针下得气,而后将针刺入第2个腧穴。

4.3.1.4 两针透穴 确定2 个腧穴后,一针刺入第1 个腧穴,将针尖朝向另一个透刺的腧穴方向,另一针刺入第2 个腧穴,将针尖朝向第1 个穴透刺的腧穴方向,两针相对形成透穴治疗。

4.3.2 行针得气的判断方法 透穴后可对腧穴采用提插、捻转等行针手法。施术者可从操作手指下的感觉或患者对针刺的主观感受判断是否得气。患者会有酸、麻、胀、重等感觉,有时还会出现冷、热、痛、痒、抽搐、蚁行等自觉症状,或沿一定方向、部位传导和扩散的现象。腹部多呈现重压感,腰部多呈现酸胀感。施术者可以感受到毫针从虚滑至沉紧,出现类似于鱼吞饵般的手感;或另一只手去触摸患者施术腧穴周围可感受到周围肌肉由放松变紧张。

4.3.3 连接电针 在透刺得气的基础上,施加电针治疗,将电极线输出端一极与已透刺穴位上的毫针连接,另一极与无关电极连接。电针仪的参数主要包含:波形、频率、强度。可通过调节波形、频率旋钮或按钮,选择治疗所需的波形和频率。电针透穴疗法所需要的电刺激强度一般以患者能够耐受为度,或根据不同疾病特点进行选择。调节时逐渐将强度增加到患者可承受的程度,或根据说明书的规定将输出强度调整到允许的范围内。为了防止患者产生“电震”的感觉,调节幅度应小,切忌突然增强,以免引起肌肉痉挛收缩导致弯针、折针等意外发生。在治疗过程中,如需对电针仪的波形和频率进行调整,应首先将输出强度调整到最小,然后调整波形和频率。治疗完成后,应缓慢调节强度,直至将输出强度调“零”,关闭电针仪开关,最后将电极丝从毫针上取下。不同波型的电针透穴效应见表2。

表2 电针透穴中不同波型的效应Table 2 Effect of different wave types of point-through-point electroacupuncture

4.3.4 出针 电针透穴治疗持续时间宜为15~30 min,应根据患者的具体病情和施术者的治疗目的来确定治疗持续时间。待留针时间已到,将毫针轻滑,即可出针。若出针时,针下沉紧,可稍向上提针,待针下轻滑,即可出针。出针后,应立即用消毒干棉球按压针孔,以防出血。

5 适应证

5.1 骨关节炎

电针透穴对骨关节炎症状的缓解机制尚无定论,可能与针刺的镇痛效果有关,其对多种疼痛类疾病有改善作用[5]。有研究报道,趋化因子与神经、免疫系统均密切相关,趋化因子参与针刺镇痛作用[6]。临床研究显示,电针透穴可改善骨关节炎的临床疼痛等症状[7],同时可改善骨关节炎患者外周血清炎性因子生长相关癌基因-1 及血管内皮生长因子的浓度,从而减轻炎症反应[8],改善关节疼痛、肿胀及僵硬等症状。电针透穴适用于治疗骨关节炎、风湿性关节炎、关节疼痛、关节僵硬等疾病。

5.2 面瘫

电针透穴治疗面瘫可扩大针刺范围,增加刺激量,增加血管通透性,改善局部营养,提高神经兴奋性,改善面部血液循环,加快面部肌肉及神经功能恢复。由电针仪产生的电磁波作用于大脑皮层,刺激运动中枢,抑制神经兴奋性传递,在一定程度上减少面部肌肉痉挛的发生。研究显示,少阳透刺法可改善原发性面肌痉挛[9];同时可抑制乙酰胆碱的释放,痉挛面肌得到放松,并逐渐恢复;如联合应用穴位注射,可将理疗效果与药理效果充分结合,解除血管痉挛并对受损神经进行修复,有助于神经系统的恢复[10-11]。电针透穴适用于治疗面瘫、顽固性面瘫、急性周围性面瘫、面肌痉挛等疾病。

5.3 神经痛

电针透穴法将电流刺激与透穴刺激相结合,将针刺镇痛作用最大化,这就是电针透穴治疗神经痛的基础。研究显示,电针可通过提高治疗局部周围组织液中的腺苷含量,缓解大鼠炎性疼痛[12]。电针透穴治疗三叉神经痛,可降低患者血浆P物质含量,升高β-内啡肽水平来达到缓解疼痛的效果[13]。电针透穴适用于治疗三叉神经痛、面部神经痛、偏头痛、切皮镇痛、周围神经痛等疾病。

5.4 脑卒中后抑郁症

电针透穴的脉冲电流刺激加强了针刺的针感效应,兴奋大脑皮质,促进脑部血液循环,治疗效果较普通针刺及电针强。有研究显示,头部电针透穴可改善脑卒中后抑郁症患者的临床症状[14];电针透穴可改善患者异常脑电波,对脑卒中后抑郁症具有治疗作用[15]。电针透穴可适用于治疗脑卒中后抑郁症。

5.5 帕金森病

电针透穴可使帕金森病模型大鼠黑质-纹状体多巴胺及巴胺转运体mRNA 表达增高,促进多巴胺的合成与重摄取[16],影响大鼠脑内黑质钠钾腺嘌呤核苷三磷酸(adenosine triphosphate,ATP)酶活性[17],通过增强黑质神经生长因子表达水平减少细胞凋亡[18]。电针透穴可适用于治疗帕金森病。

5.6 其他疾病

电针透穴还可用于治疗血管性痴呆、癫痫、过敏性鼻炎、失神经肌萎缩、软组织损伤、腰背肌肉筋膜劳损、带状疱疹后遗神经痛等疾病[19-21]。

6 慎用及禁忌证

(1)既往有晕针、血液疾病病史患者慎用。

(2)应注意避免孕妇腰骶部、下腹部以及合谷、三阴交、至阴等对胎孕反应敏感的腧穴进行电针透穴治疗。

(3)皮肤有感染、破溃或肿瘤部位(除有特殊疾病治疗需求外)均禁忌在患部施加电针透穴治疗。

(4)对于有凝血功能障碍的患者,应禁用电针透穴治疗。

7 注意事项

7.1 晕针

若发生晕针现象,应立即停止电针透穴治疗,停止留针,迅速取出毫针。患者平卧,保持头部放低,松解衣物,注意保暖。轻者予温开水或温糖水送服,休息后可自行恢复。重者可选取水沟、合谷等腧穴进行刺激。若出现晕厥时,应采取急救措施处理。

7.2 滞针

若出现滞针现象,切勿用力提插捻转或出针。若因患者精神紧张或肌肉痉挛而致滞针,可先安抚患者,令其精神放松,施术者可在滞针腧穴邻近处再刺一针,循、按或弹动针柄,即可缓解。若因施术者行针单向捻转过度所致滞针,可予反向捻回,同时采用弹柄法使缠绕的肌纤维松解。

7.3 弯针

若出现弯针现象,切勿行提插捻转等任何行针手法。如毫针出现轻度弯曲,可将针慢慢退出。如毫针针体弯曲程度较大,则应循弯曲方向将毫针缓缓退出。如毫针弯曲不止一处,则须循毫针针柄方向,分段将毫针取出,切勿用力过猛,以防出现断针等意外情况。

7.4 折针

若出现折针现象,施术者应沉着冷静,安抚患者,切勿惊慌,务必保持进针时的体位不变,以防毫针残端存在隐患。如皮肤外尚有毫针残端,可直接用镊子夹持取出。如毫针残端与皮肤相平,可用拇、食两指在已折断的毫针旁按压皮肤,使腧穴部位皮肤下陷,直至毫针残端露出皮肤,再用镊子将毫针残端夹持取出。如残端未高出皮肤,而没于皮内,则需采用急诊手术等外科方法将其取出。

7.5 出血和皮下血肿

若出现出血和皮下血肿,可给予干棉球在出血部位进行按压,切勿按揉。若皮下出现微量出血或局部小块青紫时,通常不需处理,可自行吸收消退。若局部红肿较为严重或局部青紫面积较大时,立即予冷敷,待24~72 h 后再予热敷,以促进局部淤血吸收。

7.6 其他

若患者体质虚弱、劳累过度、情绪紧张、饥饿或大汗后均不宜进行电针透穴治疗。