绿色发展与创新发展的协同测评及其交互响应

——以中部地区3个都市圈为例

2022-08-25吴旭晓

■ 吴旭晓

(河南省社会科学院城市与环境研究所,河南 郑州 450002)

一、引言

当前我国构建“双循环”新发展格局面临资源环境瓶颈制约和新旧动能赓续转换两大核心问题,如何统筹生态安全与经济发展、资源环境与民生福祉、产业“腾笼换鸟”与“凤凰磐涅”的关系,就成为新阶段我国实现高质量发展进程中亟待解决的难题。绿色发展是满足人民美好生活景愿的重要基础,是顺利迈过“环境库兹涅茨曲线”拐点的重要保障,是如期实现碳达峰、碳中和“双碳目标”的必然选择。随着我国劳动力数量进入负增长,创新发展是实现经济由粗放型资源要素驱动的“旧常态”向集约型创新驱动的“新常态”顺利转变的关键动力源,创新链再造是提升产业基础高级化和产业链现代化水平、跃升产业集群发展能级、畅通产业内循环、增强经济韧性的核心抓手。绿色发展与创新发展双向发力、互促共进、融合共生,对建立和健全绿色低碳循环发展经济体系、落实创新驱动发展战略、实现绿色包容性发展、跨越“中等收入陷阱”、加快形成新发展格局等均具有重要的现实意义。

中部地区都市圈不仅是新时代推动中部地区高质量发展的核心引擎,也是我国在新发展格局下加快形成内循环的重要突破口。因此,本文以2011—2019年我国中部地区3个省会都市圈为研究对象,采用相对熵组合赋权法和耦合协调度模型对绿色发展与创新发展协同关联程度进行量化分析,并运用固定效应回归模型揭示两种发展之间的动态交互响应机制,以期为都市圈落实新发展理念和引领经济发展迈向中高端提供实践样本、理论支撑与政策参考。

二、研究模型

(一)发展水平测度

1.指标体系构建

遵循典型性、层次性、合理性等原则,参考相关文献,从工业废弃物排放强度、城市环境治理水平、城市生态环境建设、节能效应等维度出发选取绿色发展评价指标;从科技投入强度、创新主体、创新投入和创新产出等维度出发构建创新发展评估指标体系;具体情况见附表1。

附表1 都市圈绿色发展与创新发展评价指标体系

2.研究方法选取

为了消除不同评价指标之间量纲差异,确保计算结果横向可比,采用线性比例变换法对各项指标数据进行标准化处理。在运用极差法[1]、序关系分析法(G1法)和灰色综合关联法(SDGI法)分别确定指标权重的基础上,运用相对熵组合赋权法[2]确定指标权重。

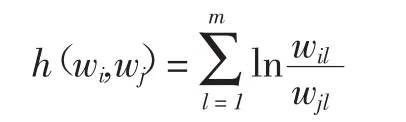

在赋权方法中选取p种方法确定权向量wk=(wk1,wk2,…,wkm)(k=1,2,…,p),对于任意两个权向量wi和wj(i,j=1,2,…,p),它们之间的相对熵记为:

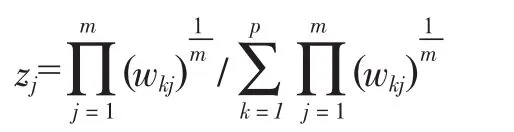

各种赋权方法的集结权重Z=(z1,z2,…,zm)可通过如下数学规划求解得到:

以上线性规划模型的全局最优解为:

式中zj为相对熵组合赋权的指标权重。

通过相对熵组合赋权法计算得到各指标的组合权重后,与指标标准化后的数值相乘并求和,分别得到绿色发展指数(gredev)和创新发展指数(inndev)。

(二)协同发展模型

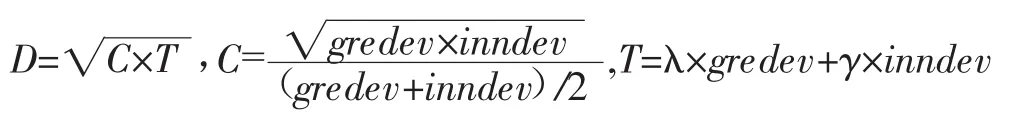

协同发展追求的是在共同发展的基础上,实现绿色发展与创新发展的齐头并进和整体聚合提升的战略目标;在研究中用绿色发展指数(gredev)与创新发展指数(inndev)之间的耦合协调度来描述;其具体模型如下:

式中,D、C、T分别为绿色发展指数与创新发展指数的耦合协调度、耦合度、协调度;λ与γ为待定系数,满足:λ+γ=1。参考马海涛等[3]关于耦合协调度的分类方法,将绿色发展与创新发展之间的耦合协调度类型划分为四大层级和十二个基本类型(见附表2)。

附表2 绿色发展与创新发展耦合协调度类型划分

(三)交互响应模型

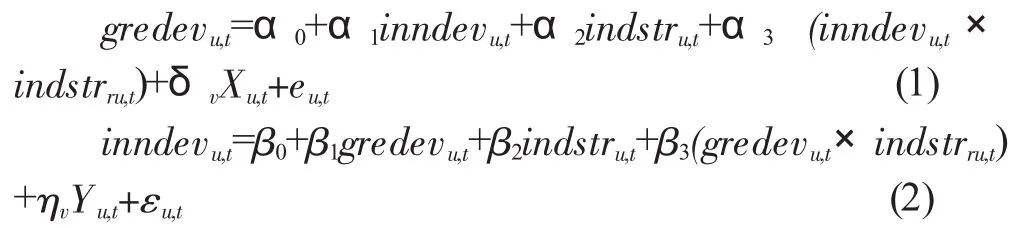

为了分析绿色发展与创新发展交互影响情况,构建如下多元回归模型:

其中,下标u表示地市,下标t表示年份。式(1)中,绿色发展指数(gredev)是被解释变量;创新发展指数(inndev)、产业结构(indstr)及两者交互项是解释变量;Xu,t为控制变量,包括人口密度(popden)、市场活力(marvit)和外商投资(forinv);eu,t为随机扰动项。模型中α0为常数项,αi为解释变量的回归系数,δv为控制变量系数。人口密度与绿色经济发展之间存在倒U型曲线关系,且人口密度拐点值约为2.512千人/平方公里[4];人口密度(popden)用城市建成区人口密度(千人/平方公里)表示。外商投资在带来技术和收入等方面的溢出效应外,也可能带来“隐性污染转移风险”[5],增加投资地生态环境压力,从而对绿色发展水平产生制约作用;外商投资(forinv)用城市实际使用外资额占GDP比重(%)来衡量。

式(2)中,创新发展指数(inndev)是被解释变量;绿色发展指数(gredev)、产业结构(indstr)及两者交互项是解释变量;Yu,t为控制变量,包括城镇化(urban)、市场活力(marvit)和人力资本(humcap);εu,t为随机扰动项。模型中β0为常数项,βi为解释变量的回归系数,ηv为控制变量系数。城镇化促使都市圈不仅成为转移人口容纳器,而且也成为高端人才聚集地;新型城镇化能够显著提升人力资本水平,进而对城市创新产生积极的促进作用[6];在研究中城镇化(urban)用城镇化率来描述,城镇化率(%)是城镇人口数量与地区总人口数量之间的比值。新发展阶段人才红利已经取代传统要素红利成为都市圈的核心竞争力;平均而言,人力资本水平越高的城市其创新产出水平越高,而且在创新等级越低的城市中人力资本水平提升对创新的驱动作用效果越强[7];人力资本(humcap)用万人在校大学生人数(人)衡量。

都市圈协同推进绿色发展和创新发展,需要“有效市场”发挥自身活力,促进要素有序流动和高效配置;市场活力(marvit)用非公有制单位就业人数占城镇总就业人数比重(%)表示[8]。产业结构是联结绿色发展与创新发展的桥梁,产业结构优化对城市创新驱动发展效率的提升起到正向促进作用,轻型化的产业结构对城市绿色发展发挥促进功能,重型化产业结构对城市绿色发展产生制约作用,产业结构(indstr)用产业结构层次系数表示[9]。

(四)研究对象及数据来源

考虑到数据可获得性和统计口径连续性,本文只对中部地区3个省会都市圈展开研究。其中,合肥都市圈包括合肥市、蚌埠市、淮南市、滁州市、六安市、马鞍山市、芜湖市、安庆市8个地市,郑州都市圈包含郑州市、开封市、新乡市、焦作市、许昌市5个地市,长沙都市圈包括长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市、岳阳市、常德市、益阳市、娄底市8个地市。

从先发国家现代化进程看,城镇化率超过50%后是都市圈形成和发展的窗口期,2011年我国城镇化率达到51.27%,迈过了都市圈形成门槛。因此,本文的研究时段为2011—2019年。以2012—2020年的《中国城市统计年鉴》《安徽统计年鉴》《河南统计年鉴》《湖南统计年鉴》为主要数据来源,得到相关指标2011—2019年的具体数据,在此基础上对指标数据进行整理和计算。

三、实证分析

(一)两种发展指数变化情况

附表3给出了2011—2019年中部地区3个都市圈21个地市绿色发展指数与创新发展指数变化情况。

附表3 都市圈绿色发展指数与创新发展指数变化情况

从绿色发展指数演变趋势看,并非都市圈的中心城市就一定领先于周围城市。2011年长沙市绿色发展指数处于领先位置,属于第一梯度,绿色发展指数在0.6以上;合肥市、蚌埠市、六安市、芜湖市、许昌市、株洲市、岳阳市、常德市、益阳市属于第二梯度,绿色发展指数在0.5~0.6之间;安庆市属于最后梯度,绿色发展指数在0.4以下;其余城市属于第三梯度,绿色发展指数在0.4~0.5之间。2019年中部地区3个都市圈绿色发展指数均有了较大的提升;其中,常德市位居第一,绿色发展指数高达0.9826;长沙市位居第二,绿色发展指数为0.8525;合肥市、蚌埠市、六安市、郑州市、开封市、许昌市、株洲市、衡阳市、岳阳市、益阳市绿色发展指数在0.6~0.7之间;其余城市绿色发展指数在0.5~0.6之间。

从创新发展指数演变态势看,三个都市圈的中心城市与周围城市均服从“中心-外围”分布规律,即中心城市发展水平领先于周围城市。在都市圈三个中心城市中,2011年长沙市创新发展指数位居首位,郑州市居中,合肥市最差;2019年情况有所变化,合肥市创新发展指数跃居第一,其次为长沙市创新发展指数,郑州市创新发展指数最低。

总体而言,中部地区3个都市圈绿色发展指数与创新发展指数均呈现上升态势;与绿色发展指数相比,创新发展指数起点低,但年均增长率高。比较而言,2011年都市圈各城市创新发展指数全面滞后于绿色发展指数;2019年除了合肥市创新发展指数反超绿色发展指数,其余城市没有发生根本性变化。2011—2019年除了常德市绿色发展指数年均增长率超过创新发展指数外,其余城市创新发展指数年均增长率高于绿色发展指数。

(二)耦合协调关系类型演变

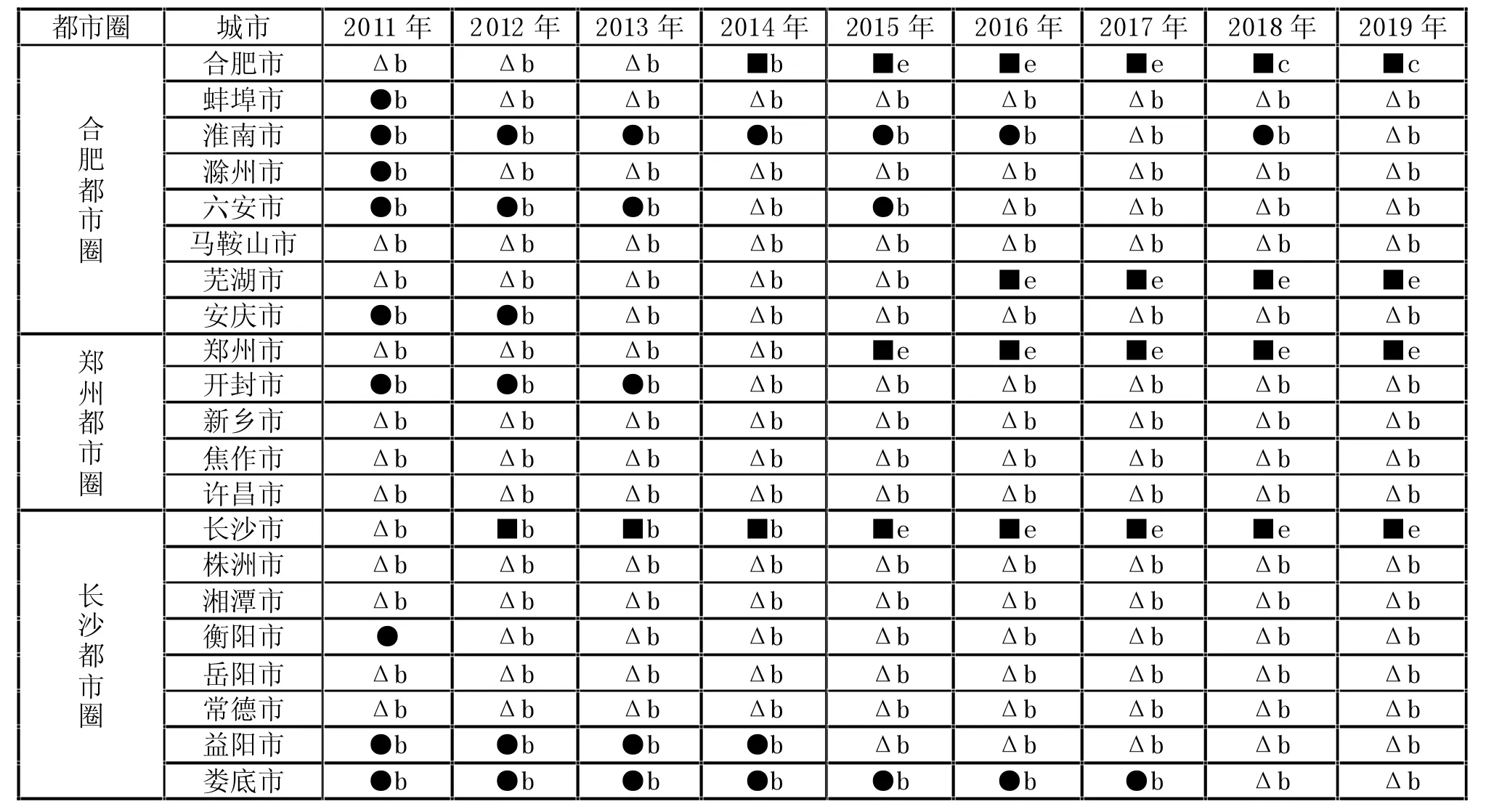

2011—2019年中部地区3个都市圈21个地市绿色发展与创新发展的耦合协调水平所处层级及所属类型见附表4。

附表4 都市圈绿色发展与创新发展耦合协调层级与类型演进

从协调层级变化上看,除了马鞍山市、新乡市、焦作市、许昌市、株洲市、湘潭市、岳阳市和常德市一直处于基本不协调层级外,其余13个城市的耦合协调关系都实现了层级跃升;都市圈3个中心城市合肥市、郑州市、长沙市以及周围城市芜湖市从基本不协调层级上升到基本协调层级;蚌埠市等9个周围城市从严重不协调层级进入基本不协调层级。显然,都市圈中心城市协调发展层级整体上领先于周围城市。

从层级格局演变来看,虽然所有年份耦合协调层级均存在差异,但总体呈现逐渐升级演化态势。例如,2011年处于严重不协调和基本不协调层级的城市比例为9∶12;2012年出现了基本协调层级的城市,处于严重不协调、基本不协调和基本协调层级的城市比例就变为6∶14∶1;2019年严重不协调层级城市消失,基本不协调和基本协调层级的城市比例变为4∶17。

从耦合协调度基本类型演变路径看,整体上创新发展滞后特征比较明显。合肥市在2015—2017年属于基本协调-两者调和发展类型,2018—2019年属于基本协调-绿色发展滞后类型;芜湖市在2016—2019年属于基本协调-两者调和发展类型;2015—2019年郑州市和长沙市属于基本协调-两者调和发展类型;其余城市属于创新发展滞后类型。2011—2019年合肥都市圈、郑州都市圈和长沙都市圈创新发展滞后类型城市所占百分比分别为87.5%、88.9%和88.9%,显然,创新发展滞后是拉低中部地区3个都市圈绿色发展与创新发展耦合协调水平的主要原因。

(三)动态交互响应情况分析

1.全样本回归结果

以2011—2019年中部地区3个都市圈21个地级市为样本,运用固定效应回归模型分析绿色发展与创新发展之间的交互影响情况;模型(1)是创新发展对绿色发展的基准回归,模型(2)是同时检验创新发展和产业结构对绿色发展的影响,模型(3)为创新发展与产业结构的交互项对绿色发展的基准回归;模型(4)是绿色发展对创新发展的基准回归,模型(5)是同时检验绿色发展和产业结构对创新发展的影响,模型(6)为绿色发展与产业结构的交互项对创新发展的基准回归;回归结果见附表5。

附表5 都市圈绿色发展与创新发展交互影响情况全样本回归

模型(1)—模型(3)的回归结果表明,创新发展指数对都市圈绿色发展指数的提升具有正向促进作用,回归系数为正数,且均在1%的水平下显著,说明创新发展指数对中部地区3个都市圈绿色发展指数的净效用为正。其原因可能是,科技创新成果通过优化产业结构,提高产业能效,降低了高载能、高排放产业的比重,提升资源循环利用水平,促使经济绿色转型,新技术在民生领域的广泛应用增强了城市生活废水和垃圾集中处理能力,提升了都市圈绿色宜居水平。

模型(4)—(6)的回归结果显示,绿色发展指数对都市圈创新发展指数具有正向促进作用,回归系数为正数,且均在1%的水平下显著,意味着绿色发展指数对创新发展指数的提升存在正向净效用。原因可能在于,都市圈人民生活水平相对较高,环保意识较强,对环境要求也比较高,随着都市圈绿色发展水平提升,为了适应绿色化生活方式,迎合都市圈居民环保诉求,进而获取产品竞争优势,产业链相关企业不断进行绿色技术创新,从而推高都市圈创新发展水平。

对比绿色发展和创新发展交互影响系数可以看出,中部地区都市圈绿色发展和创新发展形成相互正向显著影响,但绿色发展对创新发展的促进作用小于创新发展对绿色发展的促进作用。此外,中介变量产业结构对绿色发展的促进作用大于对创新发展的促进作用。

从附表5中各控制变量回归结果来看,人口密度对都市圈绿色发展水平起到显著性制约作用,其原因在于中部地区都市圈平均人口密度达到4.591千人/平方公里,超过了人口密度与绿色经济发展之间倒U型曲线中人口密度拐点值;外商投资对都市圈绿色发展水平也起到显著性制约作用,原因可能在于,中部地区都市圈为了加快经济发展导致环境规制出现“逐底竞争”特征,沦为外资企业的“污染避难所”[10];城镇化和人力资本对都市圈创新发展起到显著性促进作用;市场活力对绿色发展产生显著性抑制作用,但对创新发展产生显著性促进作用。

2.分样本回归结果

考虑到不同都市圈在资源禀赋、城镇化水平、产业结构、人口密度、市场活力等方面存在差异,因此分别对中部地区3个都市圈绿色发展与创新发展之间的交互影响进行逐步回归分析,结果见附表6。

附表6 都市圈绿色发展与创新发展交互影响情况分样本回归

对合肥都市圈和长沙都市圈而言,创新发展与绿色发展均在1%的显著性水平对彼此产生促进作用;郑州都市圈创新发展在1%的显著性水平对绿色发展具有促进作用,绿色发展在5%的显著性水平对创新发展具有促进作用;显然,3个都市圈绿色发展与创新发展均对彼此产生显著性促进作用,郑州都市圈创新发展对绿色发展的作用系数最大,合肥都市圈绿色发展对创新发展的促进作用最大。合肥都市圈产业结构均在10%的显著性水平对绿色发展和创新发展具有促进作用;郑州都市圈产业结构在5%的显著性水平对绿色发展产生抑制作用,对创新发展作用未通过显著性检验;长沙都市圈产业结构分别在10%和1%的显著性水平对绿色发展和创新发展具有促进作用。人口密度在1%的显著性水平对合肥都市圈绿色发展具有促进作用,在1%的显著性水平对郑州都市圈和长沙都市圈绿色发展产生制约作用。城镇化在1%的显著性水平对郑州都市圈创新发展具有促进作用,对其余2个都市圈创新发展作用没有通过显著性检验。市场活力在5%的显著性水平对合肥都市圈和长沙都市圈绿色发展、郑州都市圈创新发展均具有阻碍作用,在5%的显著性水平对合肥都市圈创新发展产生促进作用。外商投资在1%的显著性水平对合肥都市圈绿色发展具有抑制作用。人力资本在1%的显著性水平对合肥都市圈和长沙都市圈创新发展具有促进作用。

四、结论与建议

本文基于2011—2019年中部地区3个都市圈21个地市的面板数据,采用相对熵组合赋权法测算了绿色发展指数和创新发展指数,利用耦合协调度模型分析了两种发展指数的协同程度,运用固定效应回归模型实证分析了绿色发展与创新发展的动态交互响应。结果显示:中部地区3个都市圈绿色发展指数与创新发展指数均呈现上升态势,虽然创新发展指数起点低,但年均增长率比绿色发展指数平均增长率高。都市圈中心城市耦合协调发展水平整体上领先于周围城市;都市圈耦合协调水平总体水平不高,并呈现逐渐升级演化态势;创新发展滞后是拉低都市圈绿色发展与创新发展耦合协调水平的主要原因。在全样本层面上,都市圈绿色发展与创新发展具有显著交互增进作用,创新发展对绿色发展的促进作用更大;产业结构对绿色发展和创新发展均产生显著性促进作用;产业结构与创新发展的交互项对绿色发展产生显著性促进作用,产业结构与绿色发展的交互项对创新发展存在显著性促进作用;人口密度、市场活力和外商投资对绿色发展产生显著性制约作用;城镇化、市场活力和人力资本对创新发展产生显著性促进作用。在分样本层面上,3个都市圈绿色发展与创新发展之间均存在显著正向交互响应,创新发展是3个都市圈绿色发展的最主要正向影响因素,但绿色发展不是创新发展最主要正向促进因素;产业结构对合肥都市圈、长沙都市圈的绿色发展及创新发展均产生显著促进作用,但对郑州都市圈绿色发展产生显著制约作用;人口密度是郑州都市圈和长沙都市圈绿色发展最主要制约因素;外商投资既是合肥都市圈绿色发展最主要制约因素,也是合肥都市圈和长沙都市圈创新发展最主要正向促进因素;城镇化和市场活力分别是郑州都市圈创新发展最主要正向促进因素和逆向制约因素。

基于以上研究结论提出以下对策建议。

一是锻长补短,提升都市圈绿色发展与创新发展双螺旋耦合协同水平。一方面要科学规划都市圈生产、生活、生态“三生空间”,推动都市圈经济社会全面绿色转型,确保都市圈人口密度与经济密度及人均生态足迹协调共进,持续提升都市圈绿色发展水平和质量。另一方面要发挥都市圈创新要素集聚功能,以先导型重大创新项目为依托,构建企业、高校、科研院所、科技创新成果孵化器、创业风险投资和产业高端智库“六位一体”联合创新平台,完善创新财税扶持政策,培育高精尖创新型头部企业,全面做强创新链,优化提升价值链,补齐都市圈创新发展短板。此外,充分发挥产业结构作为增进绿色发展和创新发展交互响应的催化剂作用,以绿色发展理念引领产业结构柔性化、轻型化、绿色化转型,以培育低投入、低排放、低载能、可循环、智能化、可持续的生态化产业新体系为抓手,将环境治理压力和绿色发展动力传导到创新链各环节,提升都市圈绿色发展与创新发展双螺旋协同共生水平。

二是固优清障,构建都市圈绿色发展与创新发展差异化交互响应新格局。不同都市圈要从各自具体情况出发,建设绿色发展与创新发展良性耦合联动先行区,打造优势互补、各具特色的两种发展齐头并进新格局。合肥都市圈要持续优化产业结构,发挥好人口密度优势,在长三角、长江流域及国际产能合作中,尤其是在承接产业转移中设置好环境准入门槛;运用好市场活力这把“双刃剑”,深挖生态产品和服务的市场潜力,强化技术创新支撑力度,推动合肥都市圈生态环境优势向绿色发展优势转化,强化生态建设对创新发展的辐射效应;坚持市场导向,发挥好合肥都市圈高端人力资本集中的区位优势,完善知识产权创造、保护、交易及运用体系,打通技术创新成果转化的堵点。郑州都市圈要以培育绿色低碳循环产业体系为中心任务,在传统产业数字化改造过程中,注重淘汰落后产能和培育战略性先导产业,促使工业结构变轻、产业链变绿、经济质量变优;以产业迭代升级和公共服务均等化引导人口的区位选择,降低都市圈各城市人口密度,避免“城市病”进一步恶化;提升郑州都市圈创新环境成熟度,激活创新主体活力,把郑州都市圈建设成区域性原始创新策源地。长沙都市圈需要提升基础设施一体化水平,推动中心城市与周围城市产业错层、错位、联动发展,运用价格机制、工资机制和公共服务均等化效应疏导人口在都市圈范围内合理分布,确保人口密度水平适应绿色发展标准;发挥市场机制导向作用,以市场活力撬动生态服务和环保产品的有效供给,将绿色优势转化为市场优势和生态财富,建立碳资产和碳中和评估体系,逐步形成碳交易价格体系,降低长沙都市圈节能减排成本,促使绿色发展提质增效。