山东临淄佛教石刻造像及经幢初探

2022-08-24李林璘付卫杰

李林璘 付卫杰

(1.齐文化博物院,山东 淄博 255400;2.青州市博物馆,山东 青州 262500)

公元前3世纪,佛教自印度向外传播。东汉时期,北传佛教从印度西北部的犍陀罗地区经西域传入中国。至魏晋南北朝,佛教在中国快速成长壮大,深崇佛法,广造塔寺佛像。临淄地区所居世家豪族应运而动,至隋唐时期,临淄乃至整个鲁北地区是佛教兴盛的中心地区之一。至明、清时期,临淄的佛教仍未衰退。中华人民共和国成立后,政府及文物管理部门对临淄地区寺庙遗址进行了广泛的调查,并征集了大量的石刻造像于临淄石刻艺术馆,后大多归入齐文化博物院。这些造像、经幢等佛教文化遗存、遗物,因分布在不同的寺院且大多是零星发现,资料大多尚未发表。现将西天寺遗址、康山寺遗址、金陵寺遗址、施福寺遗址、石佛堂遗址、兴福寺遗址、南马寺遗址共七处遗址(图1)出土的佛教石刻文物做一介绍。

1 西天寺遗址发现的造像、经幢

西天寺遗址位于山东省淄博市临淄区齐都镇西关村,康熙十一年(1672)《临淄县志》卷三记载:“西天寺,在兴国寺,前兴国寺下院。至正间毁。洪武二年后,僧义温重修。”寺内文物因历史原因遭到不同程度的破坏,现仅存石佛三座、八棱经幢一节,介绍如下。

石雕佛立像(图1):佛像现存西天寺,高560厘米,宽180厘米,厚100厘米,圆雕造像,石灰石质。佛像螺髻高耸,颧骨稍高,面容略显清瘦,外敷褒衣博带式袈裟,内穿僧祇支,胸前束带,左手施与愿印,右手有缺,似施无畏印,跣足立于双层覆莲基座上。从雕刻风格、法衣样式判断,该造像应雕造于东魏时期。

图1 石雕佛立像

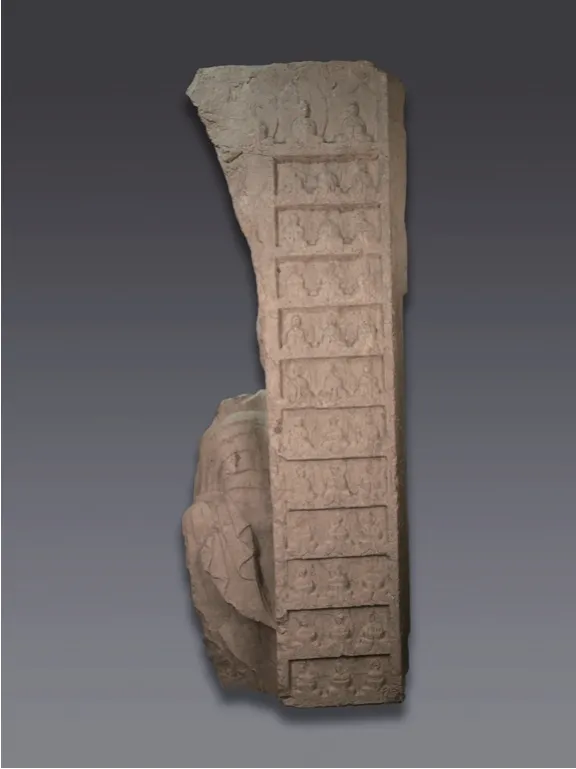

北魏正光三年张胜易造释迦像(图2~图4):该造像于1998年西关村村民吴龙海在西天寺寺院旧址上建房时发现,现藏于齐文化博物院。佛像高250厘米,宽76厘米,厚60厘米,背屏式高浮雕造像,石灰石质。主尊头失,外覆褒衣博带式袈裟,内穿僧祇支,手及下端残。头后有硕大的圆形头光,由内到外依次为高浮雕仰莲瓣、多层同心圆、一周缠枝花纹。身光多道弧形光环列于两侧,向下延伸至足部,外侧有一周束莲,足与之断裂。头光两侧饰火焰纹,背屏两侧依次排列3身飞天,皆头挽高髻,臂前伸,身材修长,裹足。背屏上部中间高浮雕一倒悬的飞龙。碑两侧各雕佛龛12排,每排3个,龛内均雕坐佛一尊。造像背面刻有题记:

图2 北魏正光三年张胜易造释迦像(正视)

图3 释迦像(左视)

图4 释迦像足部(正视)

夫洪流淼涌,非神舟无以汎其津;大夜重昏,非达觉莫能悟其迹。是以释迦如来,修殊功于旷劫之前,投妙果于法云之后。故能绝累尘外,道拯群生者也。是故千载之下,青州齐郡临淄县清信士女张胜易率同六十余人等弱龄抽簪,妇道真迹,识量渊凝,慧鉴遐发,体道清虚,澯□□纲。乃割家珍之分,奉为师僧、父母、兄弟及一切众生,敬造释迦牟尼石像一区,匠极般舒之巧,形加万代之美,造须时珍,功贯海自,虽未尽表圣容之妙丽,庶招微心之精诚。愿藉此建造之功,仰资亡者,使拔迹清源,濯累尘表,托生灵津,湌承玄旨。现在居家眷属,寿命永延,身心安隐,含识有生,咸同斯福。大魏正光三年岁此壬寅正月甲午朔六日己亥。

下附傅双虎妻张胜易、傅荣仁妻燕小姬等五十八供养人题名。

石雕菩萨头像(图5):菩萨头像残高20厘米,宽12厘米,厚14厘米,头戴高蔓花冠,华丽繁复,线条流畅,低眉垂目、双眼微睁、面容丰满、神情安详宁静。头像颇具北齐风格。

图5 石雕菩萨头像

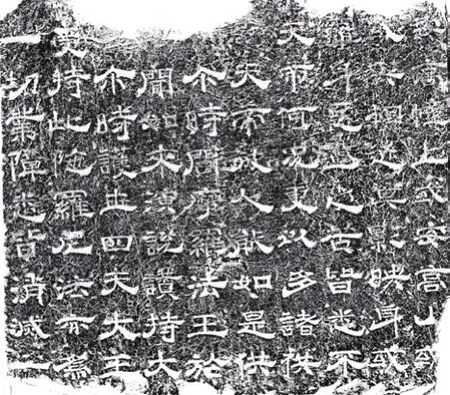

石雕陀罗尼经幢残件(图6、图7):幢,原是中国古代仪仗中的旌幡,在竿上加丝织物做成,又称“幢幡”。由于佛教的传入,特别是唐代中期佛教密宗的传入,佛经或佛像起先书写在丝织的幢幡上,为保持经久不毁,后来改书写为石刻在石柱上,因刻的主要是《陀罗尼经》,因此称之为“经幢”。经幢一般由幢顶、幢身和基座三部分组成,主体是幢身,刻有佛教密宗的咒文或经文、佛像等,多呈六角或八角形。一般安置在通衢大道、寺院等地,也有安放在墓道、墓中、墓旁的,有弘扬正法、消弭灾祸之意。此经幢仅存中间一级,曾在齐都镇西关村吴承安家保存多年,1980年其后代赠给原临淄区文管所,现藏于齐文化博物院。经幢直径157厘米,高50厘米,石灰石质,八面形。由经幢拓片文字内容可以看出,所刻文字与波利翻译《佛顶尊胜陀罗尼经》的经文相符合,此经幢应为唐太和中期(831年)后重建西天寺时所建的。

图6 石雕陀罗尼经幢残件拓片局部

图7 石雕陀罗尼经幢残件

2 康山寺石雕佛立像

康山寺位于齐陵街道朱家终村以东500米的康山脚下,文献记载不详。

石雕佛立像(图8):佛像现存西天寺遗址(原临淄区石刻艺术馆),高415厘米,宽190厘米,厚90厘米,圆雕造像,石灰石质。佛像螺髻低缓,外敷褒衣博带式袈裟,内穿僧祇支,胸前束带打结下垂,手施与愿印、无畏印,跣足立于方形基座上,台座东、西、南三面刻有212尊供养人像和姓名。从雕刻风格、法衣样式判断,该造像应雕造于北魏晚期,但头部特征及风格与整体不符,应为后代补修。

图8 石雕佛立像

3 金陵寺遗址出土石佛造像

金陵寺遗址位于朱台镇南高阳村南,始建于北魏孝明帝元年(520)。据1920年《临淄县志》载:“金陵寺在高阳城故址东,今唯有石佛二,各高八尺余……”寺院早年废圮。

石雕背屏式佛菩萨三尊像(图9):1977年在寺院旧址中出土,现存于齐文化博物院。造像高135厘米,宽85厘米,厚22厘米,背屏式高浮雕造像,石灰石质。主佛头失,着露胸通肩式袈裟,表面无任何衣纹,服饰轻薄贴体,手施无畏印、与愿印,趺足立于莲台之上。左胁侍菩萨头戴冠,面相丰满,颈佩项圈,披帛从双肩垂下,在腹前相交穿壁而过下垂至膝再上卷绕肘下飘,左手提桃形饰物,右手残,跣足立于莲台上。右胁侍菩萨除左手捧圆盒、右手提桃形饰物外,基本与左胁侍相同。主佛身下两侧各有一条龙,口中吐出荷叶与莲花,承托着二胁侍。背屏上方有6身飞天呈弧形飞舞,衣带飘扬,左右对称。最上方2身飞天双手托着一覆钵塔,其余4身飞天手中持琵琶、笙、排箫等乐器。从雕刻内容及风格看,颇具东魏至北齐风格。

图9 石雕背屏式佛菩萨三尊像

4 施福寺遗址出土石佛造像

施福寺遗址位于朱台镇大夫店村。据1920年《临淄县志》载:“施福寺始建于北魏孝明帝正光五年(524),后废圮。明成化七年(1471),在原址新建重兴寺,并将原施福寺石佛造像和碑碣移入,今重兴寺已夷平。”

石雕背屏式佛立像(图10):1984年村民张方玉带领当时临淄区文物管理所在村里河湾发掘出土,现存于齐文化博物院。造像高190厘米,宽64厘米,厚45厘米,背屏式高浮雕造像,石灰石质。主尊头失,外覆褒衣博带式袈裟,内穿僧祇支,双手失。头后有硕大的圆形头光,由内到外依次为:高浮雕仰莲瓣、多层同心圆、一周缠枝花纹。身光多道弧形光环列于两侧,向下延伸至足部,外侧有一周束莲。头光两侧饰火焰纹,背屏上部有3尊化佛。从雕刻内容及风格看,颇具北魏晚期风格。

图10 石雕背屏式佛立像

5 石佛堂出土石佛造像

石佛堂遗址位于齐都镇石佛堂村北,旧址原有佛堂三间坐北向南,2022年村民在原址上重修石佛堂,旧址原存石佛四尊。

石雕背屏式佛菩萨三尊像(图11):现存于石佛堂,造像高140厘米,宽45厘米,厚24厘米,背屏式高浮雕造像,石灰石质。主佛高肉髻,面相清瘦,外敷褒衣博带式袈裟,内穿僧祇支,胸前束带,趺足立于莲台之上。头后有硕大的圆形头光,由内到外依次为:高浮雕仰莲瓣、多层同心圆、一周缠枝花纹。身光多道弧形光环列于两侧,向下延伸至足部,外侧有一周束莲。左右两胁侍菩萨头戴冠,颈佩项圈,着交领衣,手持莲蕾、桃形饰物,趺足立于覆莲座上。背屏上端饰火焰纹,两侧依次排列3身飞天,皆头挽高髻,臂前伸,身材修长,裹足。背屏上部中间高浮雕一倒悬的飞龙。从雕刻内容及风格看,颇具北魏晚期风格,但主尊的头部、双手及两胁侍菩萨的头部、双手与造像整体风格不符,应为后期补修。

图11 石雕背屏式佛菩萨三尊像

6 兴福寺遗址石雕佛坐像

兴福寺遗址位于雪宫街道临园社区。据民国九年《临淄县志》载:“兴福寺在相家庄西门外,殿宇已毁,有造像三,刻明洪武二年制。”

石雕佛坐像(图12):原存兴福寺,现存于齐文化博物院。佛像等高227厘米,宽135厘米,厚110厘米,圆雕造像,石灰石质。三佛头饰螺髻,面庞丰满,外敷覆肩袒右式袈裟,内着僧祇支,结跏趺坐于束腰须弥座上。三佛像造型、大小基本相似,唯手势各异。中间石佛两手心向上,自然放于腹部,为双膝结定印,阿弥陀佛像。左侧石佛两手相抱于胸前,为结说法印。右侧石佛左手心向上自然放于腹前,右手心向下放于右膝之上,右手触地印,左手为禅定印。

图12 石雕佛坐像

7 南马寺出土经幢

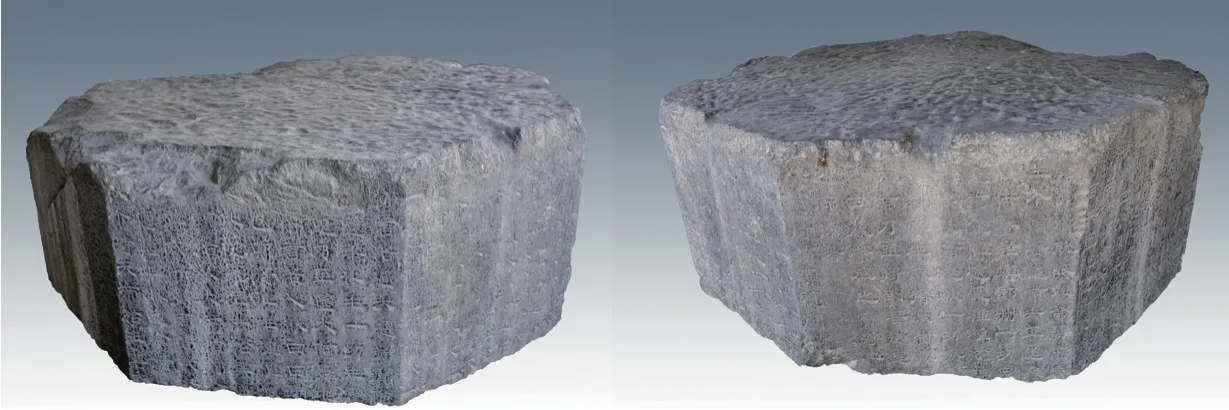

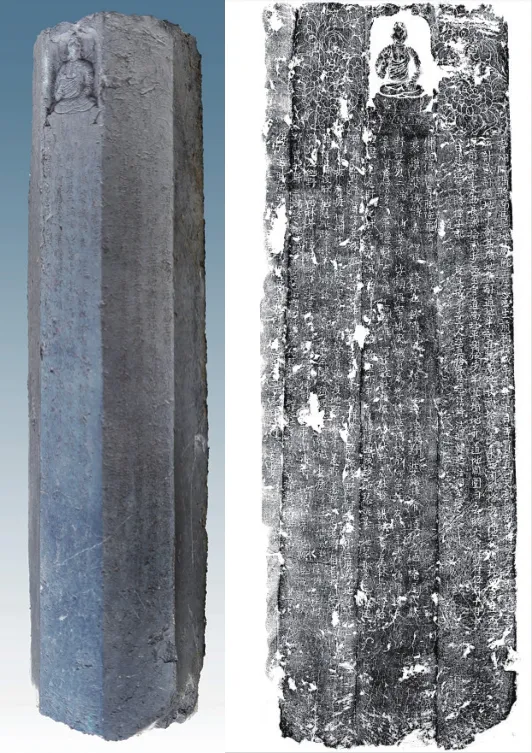

北宋祥符五年佛顶尊胜陁罗经幢(图13):1998年齐都镇南马坊村南出土,经幢高137厘米,直径24厘米,八棱柱形,石灰石质。平顶,上细下粗,顶端中间刻一坐佛,头饰螺髻,身着贴身薄衣,右手向上,自然放于胸前,左手心向下放于左膝之上,跣足结跏趺坐于莲花座上,佛两侧浮雕缠枝牡丹花纹。下部三面刻经文,中间为《佛顶尊陀罗尼经》。左边刻南马寺院的占地范围和寺的边界。文:

图13 北宋祥符五年佛顶尊胜陁罗经幢及拓片局部

青州临淄县南马寺地藏院主尼妙惠,生前预于咸平四年十月二日,买置到天齐乡南马村税户李秀坟地一所,计二亩,道地半亩。其坟地二亩,道地半亩。其坟南、北长二十四步,东、西阔二十步。道地在坟西北角直至西冢前脚下,东西长二十二步,西至官道,南北平阔五步半,其坟地并道地周围自主。时大中祥符五年十月十八日,建造尊胜幢子记。

8 结语

这些寺院遗址发现、出土的造像、经幢涵盖北朝、北宋、明代几个时期,北魏晚期至北齐的造像形体较大、雕刻精美,且与青州龙兴寺遗址窖藏出土的造像风格较为一致,属于古青州佛教造像系统。这些造像的披露为凸显青州造像出色的艺术形式及丰富内涵提供了珍贵的实物资料,也为进一步了解北朝时期青州地区佛像的变化对比提供了更多依据。此外南马寺遗址内发现的北宋祥符五年佛顶尊胜陁罗经幢、兴福寺遗址发现的明洪武二年造像,无疑丰富了该地的佛教文化面貌。

①[佚名].临淄县志[M].刻本.1672(康熙十一年).

②刘海宇,史韶霞.青岛市博物馆藏双丈八佛及相关问题探析[J].敦煌研究,2011(4):31-35,130-132.

③吕承佳.山东地区的经幢[J].文物建筑,2018(00):73-81.

④舒孝先.临淄县志[M].石印本.1920(民国九年).