傈僳族竹书文字中的纳西文义借字

2022-08-23刘莎莎

刘 青,刘莎莎

(1.云南民族大学 民族文化学院,云南 昆明 650504;2.定州市职业技术教育中心,河北 定州 073000)

一、引言

关于傈僳族竹书文字,对其研究最多的要数华东师范大学的高惠宜,其有博士论文《傈僳族竹书文字研究》及相关成果发表,著名傈僳族学者木玉璋也有相关论文面世。关于前人的研究,王元鹿先生有过较为贴切的评价:“高慧宜的相关论著从比较文字学角度对这种文字进行了尽可能详尽与多视角的研究,得出了许多宝贵的结论,但是至少有这样一些关于傈僳竹书文字的问题有待进一步解决:(1)此种文字的造字心理的深入研究;(2)此种文字创始对汉字与其他民族古文字系统发生的启发;(3)此种文字的大部分字的理据的考查。”[1]在本文中,我们拟在前人成果的基础上,对竹书文字中的纳西文借源字进行进一步的考察,以期解决这项文字研究中的一些问题,对后人的研究能有抛砖引玉之用。

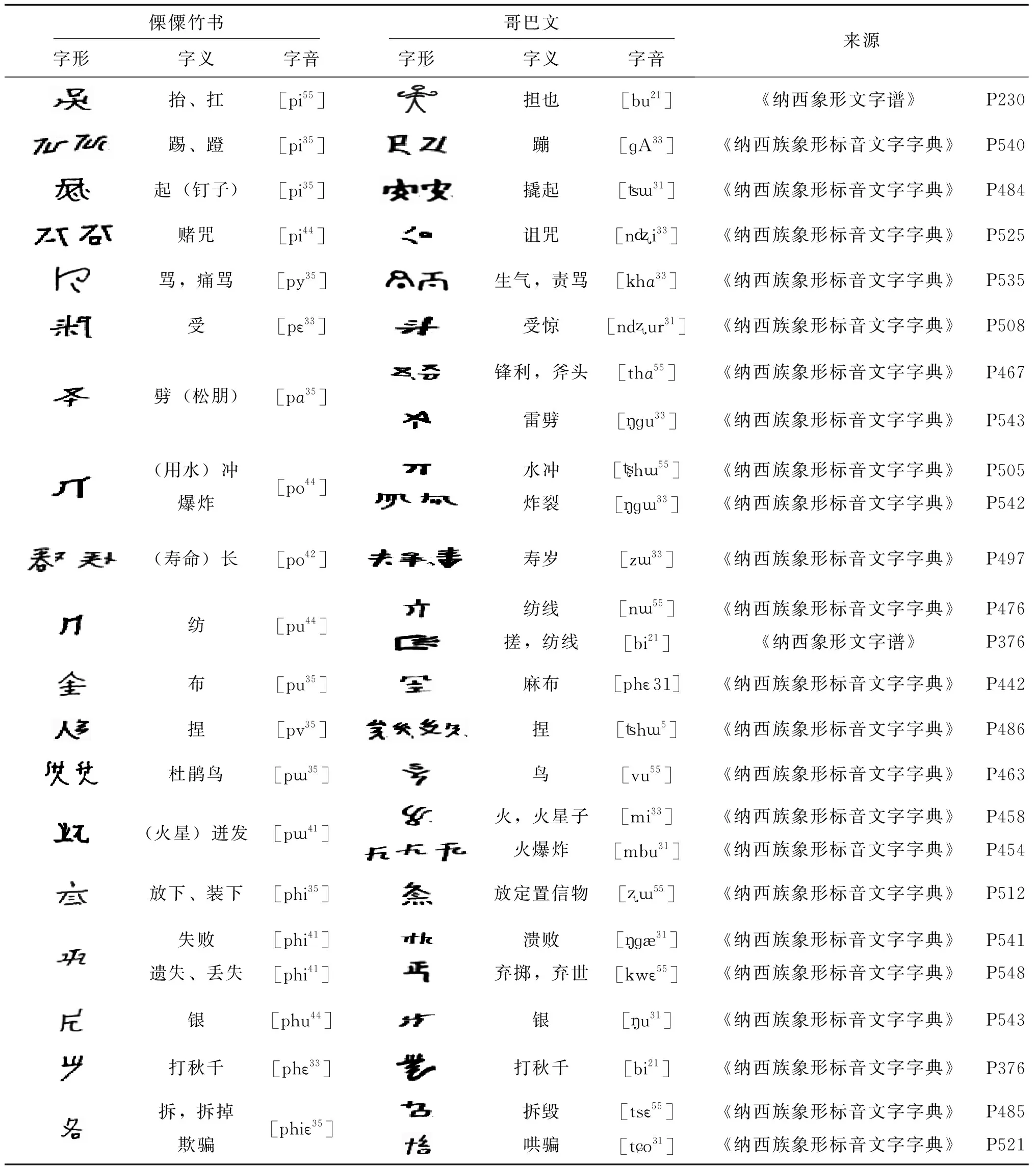

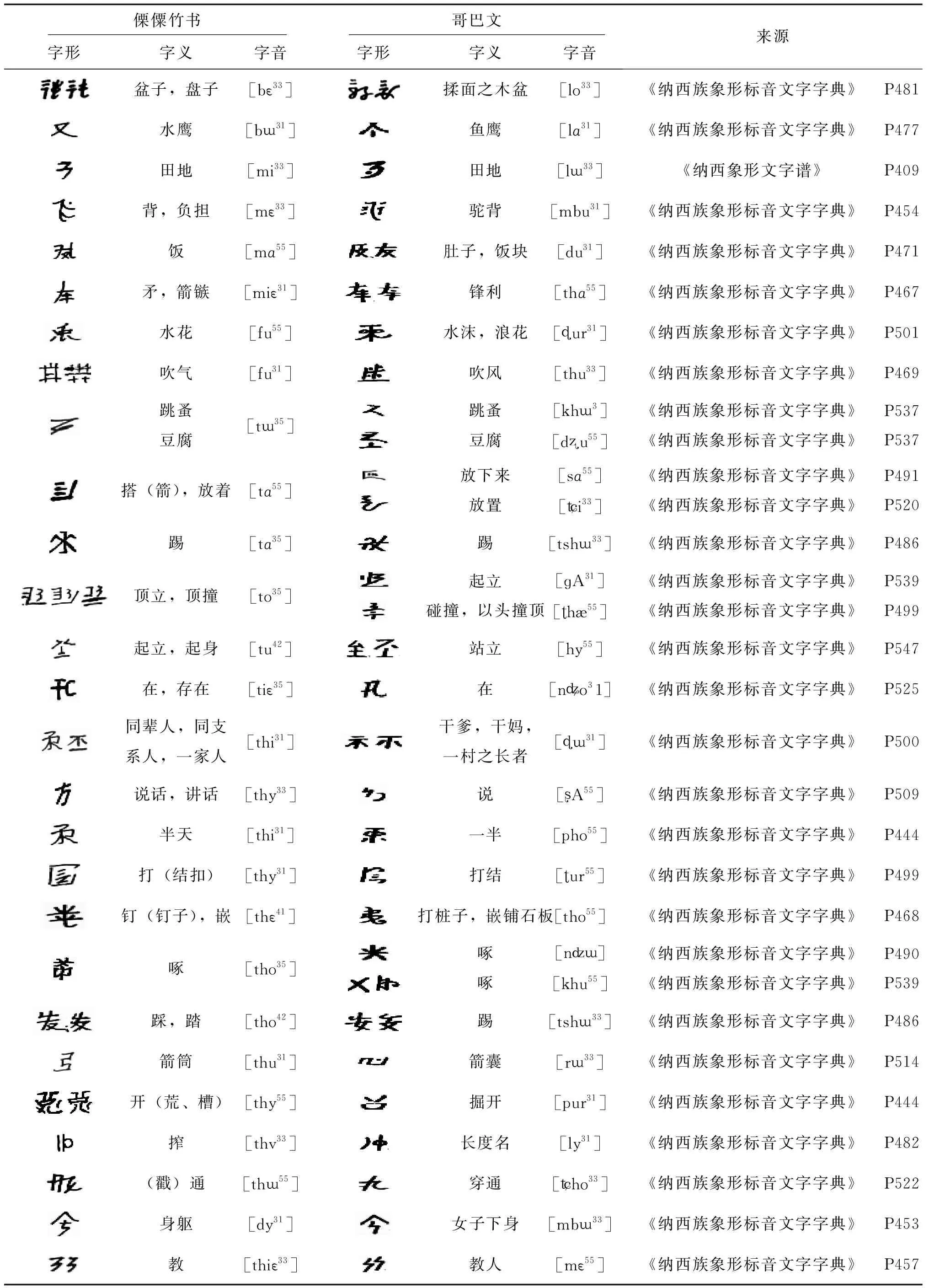

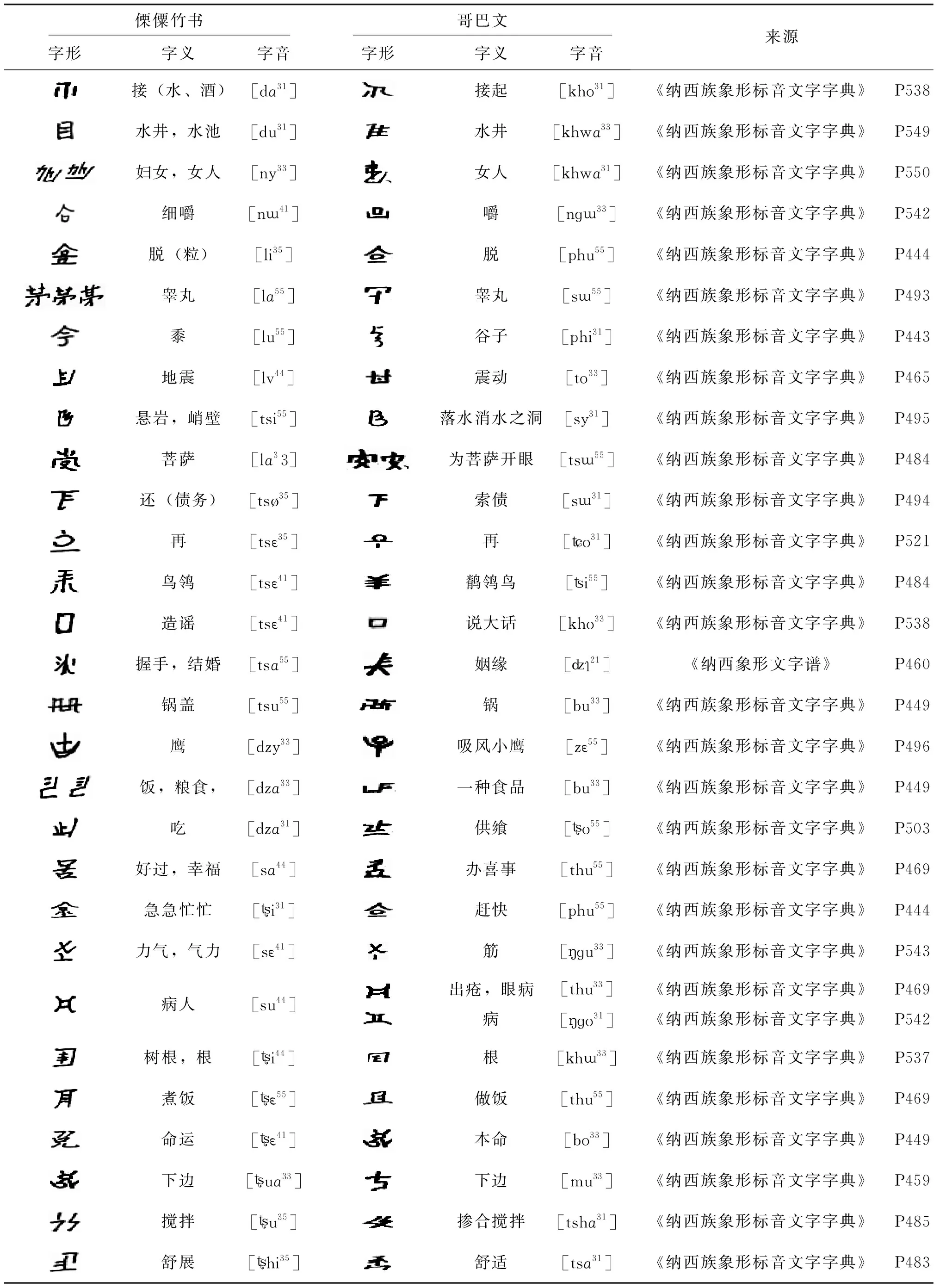

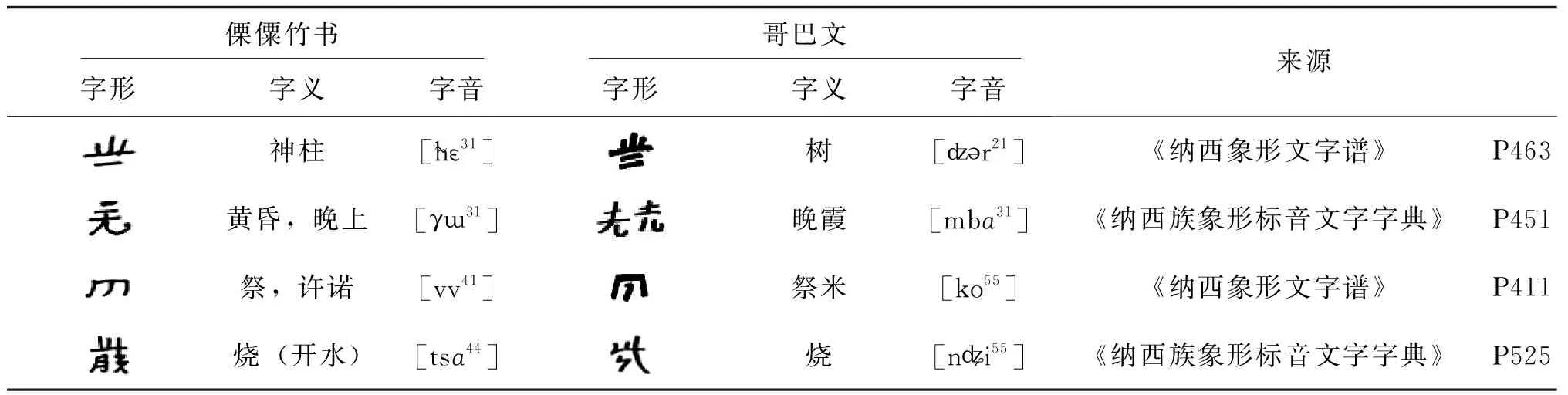

高惠宜(2005年)博士论文中第五章之《竹书借源字研究》主要参照方国瑜的《纳西象形文字谱》,找出了东巴文借源字2个,哥巴文借源字19个。我们仔细观察,2个东巴文都是形音义全借,19个哥巴文中,有3个是形音义全借的字,其余都是只借形义,为了方便,我们把它叫作“义借”字。在这个基础上,我们仔细对照各类辞书,又找到了300个左右这样的借源字,其中可以确定的有140个左右(见表1)(1)限于篇幅,这里略去形音义皆相符的例字,只留下部分形义关系例字,供专家学者指正。。

表1 傈僳族竹书文字与纳西哥巴文形义关系例字

表1(续)

表1(续)

表1(续)

表1(续)

本文所依据的材料是木玉璋《傈僳族音节文字字典》中所收录的961个傈僳竹书字符,又辅以汉刚、汉维杰注译的《傈僳族音节文字古籍文献译注》;纳西文则参照李霖灿的《纳西族象形标音文字字典》及方国瑜的《纳西象形文字谱》。2015年7月,我们在昆明得遇正在做竹书文字字库的汉刚先生,蒙先生惠赠文字资料;2014年至2016年间,我们陆续往返维西傈僳族自治县数次记录维西傈僳语、玛丽马萨话、藏语,调查民族文字及宗教文化现状。傈僳语班学生和琥、研究生汪岚都曾参与调查并搜集相关资料。

二、竹书文字形成的政教背景

傈僳竹书文字的创制者哇忍波(1900—1965年)是云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县叶枝岩瓦洛村人。[2]叶枝镇境内历史上曾出现过王、李、祁、禾等显赫一时的封建领主家族,其中尤以王氏土司最著名,王氏土司是纳西族,哇忍波存世的时代,正是王氏家族统治的兴盛时期。1902年,亦即哇忍波出生后的第二年,法国天主教司铎任宽进入贡山传教,当地民族举行反洋教起义,烧毁了教堂,形成轰动一时的“白哈罗教案”,原北路土千总喃珠因受教案牵连,被维西厅革职。叶枝土都司在袭土司王国相因“保教保民有功”,加授菖蒲桶(贡山)土弁,从此叶枝土司兼并了康靖土司,取代了北路土千总对怒俅地区的统治。1912年,也就是哇忍波十二岁的那一年,云南军督府派遣殖边军进驻怒江、独龙江,取消了怒江上游地区的土司制,而叶枝土司王嘉禄因功被民国政府授予“三江副司令”军职[3]。1938年,王氏土司第九代传人王嘉禄正式承袭世职,并被国民政府先后委任为“江防大队”“边防副司令”“三江司令”等职,因功绩显赫,时任云南省省长龙云曾赠以“保障功高”匾额一块。王氏土司以其强大的实力和威慑一方的气势称雄滇西北诸路土司,其辖民中有纳西族、傈僳族、藏族、怒族、独龙族等多个民族,统辖范围包括现在的迪庆藏族自治州、怒江傈僳族自治州所辖的澜沧江、怒江、独龙江流域,远及西藏、高黎贡山、印度及缅甸密支那一带。

纳西族土司的统治使纳西族语言文化广有传播,东巴教在维西县境盛行时,叶枝有很多人学东巴祭仪。哇忍波在其自传里说道:“我到十一时,整天跟尼扒(能与鬼交流的人)、朵扒(主持祭祀的祭师)、责扒(能掐会算的占卜师)认真学习祭祀祭词、占卜算卦、咒语咒词、祭祀程序等巫术。”[2]这里的“朵扒”即是“东巴”,只是音译不同。我们在维西田野调查时了解到,哇忍波从小生活在四区这个各种祭祀频繁的地方,据说因为哇忍波家徒四壁,常常食不果腹,而祭师在当地算是一份不错的工作,加上哇忍波勤学好问,所以从十三岁开始哇忍波便参与并且主持了一些小型的祭祀活动,后来分别在巴迪(藏区)、鹤庆等地游玩和参与祭祀,曾经和一个纳西族的东巴——啊洛荣(当地有名的大祭司,大约70多岁)有密切的往来。哇忍波常常以自己的竹器与阿洛荣做生意,因为傈僳族多居住于山上,纳西族多居于沿江,每当哇忍波下山来都会去啊洛荣家里过夜,因此俩人虽然年纪相差很多,却是挚友,哇忍波的纳西族文字正是在这种条件下习得的。木玉璋搜集了三则哇忍波创制文字的神话传说,传说中都提到一个白胡子的老人,似乎有啊洛荣的影子;其中一则还提到竹器,“有一天哇忍波到山上砍竹,下起雪雨回不去,在岩洞里过夜,低头编竹器的时候,忽然有人喊他的名字。抬头循声望去,看见一个白胡须老人,手拿一本书。哇忍波走上前去,老人给了他一本书。从那天起,那个老人每天都来教他识书上的字,经过几天工夫就把字全部学完了,他就按照白胡子老人教他的字,创造了傈僳文。”[4]高惠宜在其博士论文中也提到,“可以肯定,哇忍波当年从师纳西东巴之际掌握了相当的哥巴文,所以在创制竹书文字之际借用了哥巴文。与东巴文相比,哥巴文一音一字的记录语言方式,便于书写的文字符号,趋于统一的文字符号体态,都是哇忍波为自己的民族创造文字的参考。”[5]从哇忍波的自序中也可以看出他造字的纳西文基础:“鸡年,我二十五岁。九月初八那天,到叶枝岩瓦洛米俄扒洛瓜火几突撒麦子,我一个人在挖地,累了,独自静坐沉思,不知怎么的,思绪万千,流起泪来。还未抽烟,顺手捡了一块干净的石片,从毡帽上取下针来,在石片上刻划,试图写出祭天祭词……写完一看,相同的字多。我悟出人的语言文字,句子之间差别不大,重复使用得多。”[6]哇忍波第一次写字,写的就是从东巴那里学来的祭天祭词,木玉璋先生的《傈僳族语言文字及文献研究(一)》中收录了这段文字(见图1)。

图1 哇忍波的祭天祭词

高新凯在《竹书创制与性质的再认识》一文中曾对这段文字进行过考证,他认为除了一些老傈僳文外,上面初造字中的其余字形几乎都能在纳西文中见到。在东巴文、玛丽玛莎文中都很常见,表示“盐”;类似于东巴文中的“宝物”;等在哥巴文中都有相同的字形,而且的读音也近似。我们基本赞同高先生的说法,不过这些与哥巴文近似的字除了形音义全借的,其他的就只是借形义,如:

1.借形音义(2)文中[李]指李霖灿《纳西族象形标音文字字典》,[方]指方国瑜《纳西象形文字谱》,[高]指高惠宜《傈僳族竹书文字研究》。:

2.借形义:

据李霖灿的《纳西象形标音文字字典》介绍,音字创始人是云南省丽江市玉龙县巨甸镇巴甸村(今属塔城乡)的大东巴和文裕,塔城乡距哇忍波家乡叶枝极近,故哇忍波习得哥巴文也在情理之中。

有一点还需要强调一下,就是那些与汉字类似的字,除了大多因袭哥巴文外,也不能完全排除汉字的直接影响。根据田野调查,哇忍波虽然没有上过学,但他家不远处有一所叶枝中学,哇忍波时代,维西县有三所中学(叶枝镇、维西县城和塔城镇各有一所),不排除哇忍波通过这些学校见过少许汉字。除此之外,根据哇忍波的曾孙阿双双的口述,当时叶枝的王氏实力非常大,每当逢年过节或婚丧嫁娶,都会请祭师们来祭祀一番,王氏土司汉文化造诣颇深,祭师们也难免受其熏染,加上哇忍波成为大祭司后四处游历,接触到汉文化实属正常。

三、竹书字形变异的理据

这种文字形成的理据并不复杂,王士元先生在《语言的起源及建模仿真初探》一文中说:“动物的一个最常见的本能就是模仿。比如,小猴子会模仿他的母亲,只吃猴子能吃的果实。模仿是动物生存的一个必备条件。”[7]许慎《说文解字叙》明确指出文字起源于模仿:“仓颉之初作书也,盖依类象形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。文者,物象之本;字者,言孳乳而浸多也。”[8]石锋先生曾经说过:“没有人会否认象形原则对文字产生所起到的重要作用。它们都是源自人类和动物共有的最基础的本能:模仿。人是高级动物,模仿能力更强。人类可以把模仿的本能发挥到极致的地步。”[9]至于那些变异的形体也可以从生物遗传学找到答案,黄缅先生《语言模仿之谜——幂姆的认知研究》一文曾经对此做过归纳:“基因复制过程中可能出现变异,亦即复制后后代基因发生了有异于前代基因的变化;语言的幂姆被复制、模仿过程发生变异的情况也十分普遍。基因变异的发生是由于DNA中的碱基对发生了置换(称为置换变异)、增添、缺失(合称移码变异),导致了基因结构的变化;语言的幂姆被复制、模仿过程发生的变异基本上也表现为置换变异和移码变异。”[10]语言如此,文字亦如此,当然这种变异也起因于对源文字的掌握程度以及书写的经济性原则等问题。

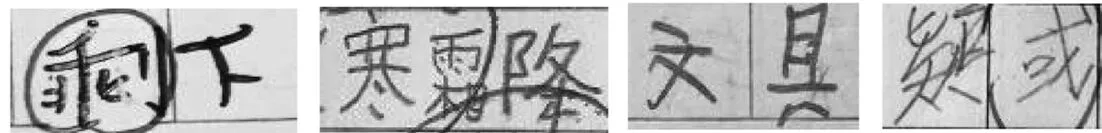

模仿是人类最基础的本能,人们通常用模仿某一事物的声音来为该事物命名,如幼儿常称汽车为“滴滴”,称小狗为“汪汪”;至小学学习汉字阶段,亦是通过模仿课本中的汉字不断地学习改进,因此在此阶段,小学生的汉字模仿会出现许多的错别字。错别字与正确的汉字非常相似,但在笔画、笔形或结构上有所讹误,例如将“活”“洒”“幸”“晨”增加了笔画(部件),“向”“剩”“寒”“具”“惑”减少了笔画(部件),“云”进行了笔画延伸,“狱”“福”部件位置互换,“扫”部件方向变换,“赌”“芒”“脚”“菇”“采”部件错误等。这也为我们分析竹书文字的许多字形与其他文字相似但细看又有所不同提供了解释依据(见图2—6)。

图2 增加笔画(部件)

图3 减少笔画(部件)

图4 笔画延伸

图5 部件位置、方向变换

图6 偷换部件

以上有关错别字的材料均来源于教学一线,分别由南京市江宁区上峰中心小学五年级语文教师苏慧、南京市鼓楼区南昌路小学一年级语文教师张敏、南京市江宁区铜山中心小学一年级语文教师杨艳、上海市闵行区田园外国语实验小学一年级语文教师钟亚、邢台市马路街小学二年级语文教师刘国瑞等提供。

根据竹书文字对其他文字的模仿程度,我们将竹书文字的模仿类型分为完全模仿、变异模仿、模仿中词义的引申和间接模仿四大类。

(一)完全模仿

(二)变异模仿

竹书文字大多数的借源字都不是直接借用源文字,而是在其基础上进行了一番改动,在模仿的过程中发生了变异,使之与源文字略有差异。

1. 位置变换

2. 字形的省减或添加

3.笔画由曲变直

(三)模仿中词义的引申

(四)间接模仿

四、纳西文义借字与“六书”中的转注

文字由形、音、义三个部分构成,词则由音、义两个部分组成,因此“形”是字区别于词的主要特征,要确定一个字借源于某一种文字,要么形、义相符,要么形、音相符,要么形、音、义皆相符,总之,仅有形似还不能确定文字的借源问题,原因很简单,文字是用来记录语言的。正如高名凯、石安石在其所著的《语言学概论》中谈道:“文字是在语言的基础上产生的。语言是第一性的,文字是第二性的。”[11]中山大学中文系编著的《语言学概论》也论及:“文字是在语言的基础上产生的。因此,语言是第一性的,文字是第二性的。”[12]伍铁平在其主编的《普通语言学概要》中说:“文字是在语言的基础上形成的;也就是说,语言是第一性的,文字是第二性的。”[13]这一论断的最基本的主张是“文字是在语言的基础上产生的”,因此讨论字形一定不能撇开语音和语义。

许慎在《说文解字叙》中对“六书”有明确的解释,其中唯有“转注”争议最大。许慎对转注的定义是“建类一首,同意相受,考老是也”,他虽然把转注作为造字之法,但在释文中没有明确标明转注字,后人竞相解释,有形转说、声转说、义转说等等[14],可谓众说纷纭,莫衷一是。清朝乾嘉时期,戴震把“六书”分成四体、二用两大类,“指事、象形、形声、会意四者,字之体也;转注、假借二者,字之用也”[15],得到很多人的响应;段玉裁指出:“谓六书悉为仓颉造字之法,说转注多不可通”[16];王筠认为:“四者为经,造字之本也;转注、假借为纬,用字之法也”[17],“转注”先不论,说“假借”为用字之法显然可疑;许慎对假借的定义是:“本无其字,依声托事”,这与“本有其字”的通假决然不同,后者才是用字之法。“六书”中的假借就是产生新字的途径,如“莫”本为“日落”之义,被借作否定副词后,表示本义的字被重造为“暮”;“自”本义为“鼻子”,被借作指示代词后,表示本义的字变为“鼻”。“转注”与“假借”相对,自然也是一种造字之法,如果说“假借”产生新字的途径是音借,那么“转注”产生新字的途径就应该是义借。

其实前人早就对“四体二用”说产生异议,其中尤以章、黄一派的学说值得注意,章太炎在《转注假借说》一文中指出:“段玉裁之说转注,于造字无与,不应为‘六书’之准”,“余以为转注、假借,悉为造字之则。凡称同训者,在后人亦得名‘转注’,非六书之转注也;同声通用者,在后人亦得名假借,非六书之假借也。”这就是说,凡字形、词义相同语音不同的为转注,字形、语音相同,词义不同为假借,转注与假借的关系十分清楚。不过一具体细化,就又衍生出不同的观点:黄侃继承发展了章氏的学说,在《文字声韵训诂笔记》中提出“初文多转注”,其认为“仓颉所造初文五百二十字,其归于转注之例者,触处皆是。”[18]“同声同义而异字,即转注也。其或声音小变,或界义稍义,亦得谓之转注”[18]。同声同义而异字,这是异体字,显然不确。陆宗达继承章、黄的学说,对转注分析得更加深入、全面,他在《说文解字通论》中说:“为从某一语源派生的新词制造新字,这是汉字发展的一条重要法则,也就是‘转注’。……转注大体可以归纳为三种情况:第一,因方言殊异或古今音变而制字。中国地幅广袤,方言繁多,同样一个词在甲地这样说,在乙地却那样说,于是使用不同方言的人各自按照本地的语音造字,这样,一个词义就分成两个词两个字了。……第二,因词义发生变化而制字。由于社会的发展,人类认识也由简趋繁,于是词义也随之而发生变化,并且因此而产生新词新字。……第三,为由同一语根派生的相互对立的词制字。……这语源学上称为‘相反同根’,在训诂学上称为‘施受同词’。凡是依照‘相反同根’和‘施受同词’的法则来产生新词或制造新字也是转注。”[19]陆先生所说的第一种情况在现代文字学中通常叫作方言俗字,如果进入到共同语则为异体字,第二、第三种情况则与词义引申有关。

关于转注与词义引申的关系清代朱骏声在《说文通训定声》之“说文六书爻列”中早有论述,即“转注者、体不改造,引意相受,令长是也。”即明确以字义的引申造字为“转注”。近年林小安也指出,在关于“转注”义的诸说中,唯朱骏声所说至为确当,朱氏以为凡是一字数训的,在字义上有连属关系的为“转注”,在字义上无连属关系的为“假借”[20],朱氏明确地把转注与假借区分开来。但前人观点固然鞭辟入里,究竟只是文献角度的推论,还需要另一重证据的证实。

马学良曾经说:“我们古代的文化,经过历代的渲染,很多已失去了它的本来面目,我们现在作清理的研究,首先就要还它以本来面目,然后才能批判地接受。我们的研究方法,不能总是拘泥于旧经注硫上,以经解经。我认为研究一个民族的文化,除了由他的本身探索外, 还应当参证旁系的文化,比较研究;尤其是地理环境相近,在历史上曾发生密切关系的各民族的文化,更是帮助我们解决问题的珍贵资料。”马先生说的是文化,但对语言文字同样适用。

“六书”中,“假借”是“音借”,“转注”应该就是“义借”,两者都是产生新字的方式。如果我们观察少数民族较为原始形态的文字,其实这个问题不难理解。纳西东巴文中就有用同一字形纪录几个意义有关而语音无关的语词的现象。方国瑜称其为“一字数义”,和志武则称为“转意字”。喻遂生曾明确指出:“转意字”和假借字、同源字有同又有异。[21]“转意字”和假借字都是用一个字记录不同语词,但假借义和本义无关,“转意字” 则正好相反,本义和转义语音上没有关系;同源字是一个词分化为几个词,其读音必然相同或相近;而“转意字”则是借字表义,本义和转义的联系多是词义系统之外的某种事理关系,其读音也没有必然的联系。我们如果把“转义”与“转注”和“义借”联系起来,前人的研究其实为“转注”的研究提供了很好的佐证。

王元鹿早就发现少数民族文字中的“义借”问题,他在《汉古文字与纳西东巴文字比较研究》中说道:“借用一个现成的字的形体来记录另一个意义与它有关的词。我们把这种造字方法称为‘义借’。”[22]王元鹿先生的“义借”概念开始是针对东巴文提出来的,他接着又说:“从文字发展史角度看,初期意音文字一般都经历过有义借的阶段”[22],并在文中兼谈了尔苏沙巴文字、苏美尔文字以及亚述一巴比伦文字体系中的义借情况。

“义借”现象在南方少数民族类汉字产生过程中也较常见,周有光先生把“音借”和“义借”都叫作“假借”,周认为假借方法除音义兼借之外,还有借音改意的“音读”和借意改音的“训读”[23]。无论怎样称呼,总之,“义借”是产生新字的一种常见手段。文字初创阶段的“义借”跟词义引申条件下衍生新字不是一回事,本字和新字没有语音之间的必然联系,傈僳族的竹书又给了我们一个鲜活的例证。与其他衍生字不同,竹书文字的发明者是在没有多少文字基础的条件下造字,其造字法式应该更接近文字初创时代的状况,因而可以借以为“六书”理论中争讼不断的问题提供佐证。前人早就注意到汉字中存在一种异字同形现象,并有不少研究(周艳红、马乾,2015年);戴君仁在《同形异字》一文中把“同形异字”分为三类:“一曰,凡以一字之形,表示异音异义之两语者;二曰,凡以一字之形,表示同音异义之两语者;三曰,凡以一字之形,表示同义异音之两语者,均得谓之同形异字。”[24]第一种类型通常为历时演变所致,第二种情形应为音借,第三种情形则为义借。字形相同意义相关的字在甲骨文中也时有所见,如:“史、吏”“正、足、疋”“页、面、首”“臣、目”“从、比”“必、升”等(赵璐,2009年)。由此可见“义借”现象的普遍性。

“六书”说是对造字规律的总结,因而对于解释文字有普遍的适用性,但因各民族造字背景各异,用理论去硬套材料自然有各种不适,如果反过来立足于材料去观察理论,纠结千年的疑难问题或许还能涣然冰释。

(本文为庆祝《民族语文》创刊40周年学术讨论会参会论文)。