北京坛城探微

2022-08-23武振洁

武振洁, 许 政

(北京建筑大学 建筑与城市规划学院, 北京 100044)

北京的城市、环境和文化达到高度和谐统一,不仅在于其优越的政治地理、经济地理位置,而且还在于数千年积淀的多民族文化。特别是金元明清七百多年的发展,奠定了北京深厚又丰富的文化基础,其中藏传佛教文化占据着举足轻重的地位。自元代起,藏传佛教一度受到统治者的扶持,依托于宗教文化产生的建筑便在北京拔地而起,并发展成为北京独特的一种建筑风格。北京的藏传佛教建筑众多,而以坛城为典型而极具特色的一类,更不乏设计巧夺天工、造型精美绝伦的建筑,是北京极具价值的历史文物建筑。

1 关于坛城

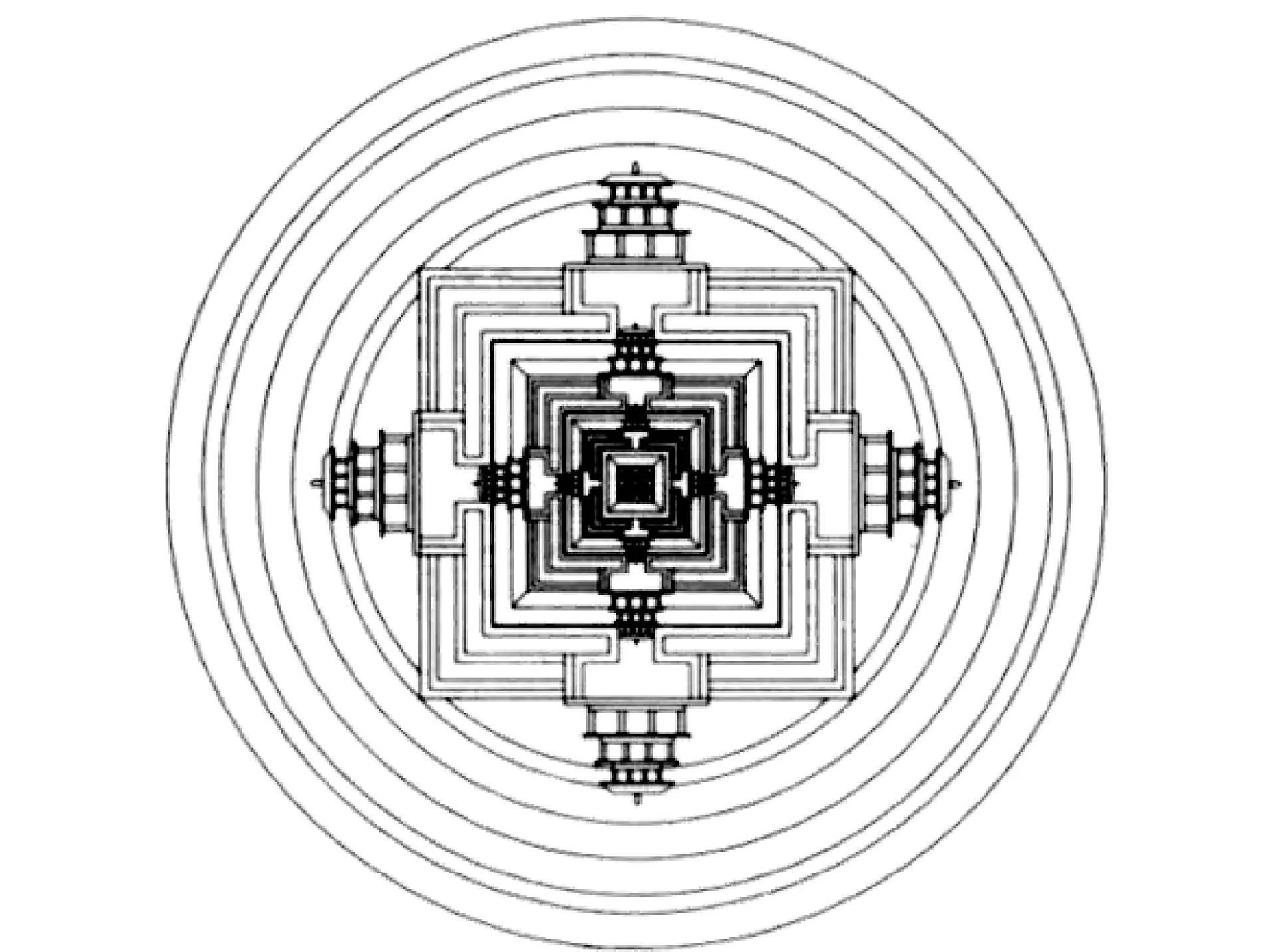

坛城(图1)是曼荼罗(梵文 Mandala)的汉语意译。“曼荼罗”一词与密教联系密切,但并非密教的特有名词,而早在密教产生之前就已存在,在印度最古文学《吠陀经》中就记载了原人曼荼罗的内容,其源自梵天诸神的传说,反映了古代印度文化中的哲学观、宇宙观,对之后的佛教文化、建筑文化都产生了重要的影响。坛城最初是指古印度修法者为防止外魔侵入而在修炼之处筑起的圆形或方形土台,后被印度教、佛教沿用并被赋予更多的宗教内涵,最终在密宗阶段将坛城发展为修持实践的重要工具,藏密更是将其发展到淋漓尽致的境地。坛城是藏密修持的核心,贯穿于宗教生活的方方面面,可以说,藏密信仰是围绕坛城为中心展开的。

图1 坛城图式

坛城是个多含义的词汇,正如《佛学大辞典》中的释义:“曼荼罗(术语)mandala,又作曼陀罗、满荼罗、曼拏罗。新旧之译有种种,旧译多曰坛、道场,新译多曰轮圆具足、聚集。此中就体而言,以坛或道场为正意,就义而言,以轮圆具足或聚集为本义。即筑起一方圆之土坛,将观修之诸尊安置其中用作祭供,此为曼荼罗之本体;坛中聚集具足诸尊大德成一大法门,如毂辋辐具足而成圆满之车轮,此为曼荼罗之义”[1]。坛城的释义随着佛教的发展而更加丰富,大致总结为菩提本质是其内涵,佛自证的境地是神圣的道场,即是坛,更是佛菩萨聚集的世界,即是获得圆满。

坛城的形式多种多样,多以二维平面和三维立体形象呈现,而其本质是三维时空。坛城包含了繁复庞杂的象征内涵,是一种理想佛国世界的图式(图2),藏密借此表达深奥的宗教教义。坛城是藏密认为的宇宙微缩模型,在世界的中心是须弥山,其余一切都围绕这座山排列。山顶上为帝释天,山腰四面为四天王天,山周围有七重香海和七轮围山相间,最外侧环绕铁围山,其内形成咸海。咸海中四向有四大部洲:东胜身洲、南瞻部洲、西牛货洲和北俱卢洲。每一大洲又各有两中洲,各大洲和中洲之间还有无数小洲,共同形成了诸多世界中的一个世界。如果说绘画坛城是佛教世界的平面图,雕塑坛城是立体模型,那么建筑形制则是其理想实现形式[2]。

图2 藏传佛教时轮金刚三昧耶坛城

坛城是一种有序的组织结构,也是一种独特的艺术形式。从建筑学的角度来看,其基本构成为十字轴线对称,以“井”字分成9个部分,有着明确的中央与四周的关系,中央高大主要表现垂直向度,四方或四角矮小主要表现水平向度;以中心为主向四周辐射,渐次减弱等级层位的“聚集”型空间布列[3],并且有着明显的边界约束和向心凝聚。建筑化的坛城是二维平面图形的空间表现,基于藏传佛教的宗教内涵,而后不断发展成为一种建筑形式。有据可考,西藏桑耶寺(公元8世纪)是中国第一座按照佛国宇宙的空间模式而建造的佛教寺院,是仿古印度婆罗王朝的欧丹达菩黎寺(飞行寺)而建,可见早在古印度时期就已依据坛城形式建造寺院做过尝试。在传入中国汉地后,用坛城形式建造寺院建筑就已经很常见了,甚至园林建筑中也能找到该形制,北京地区正是此类型建筑兴建的聚集地之一。

2 北京坛城的发展概述

辽金元时期是北京历史发展的一个关键时期,北京的政治地位得到了极大的提升,藏传佛教也因政治需要而在北京得到充分的发展。随着藏传佛教的兴起,北京的藏传佛教寺院日渐增多,占据了北京寺院建筑的半壁江山。坛城作为藏密建筑的一种典型形式,在汉地藏传佛教寺院中也被普遍使用。坛城以金刚宝座塔单体建筑和坛城群体组合为主要建筑形式,在北京陆续兴建,而且渐趋程式化。

2.1 单体的金刚宝座塔

金刚宝座塔分为两部分:下方承以高大的方形台基,上方为五座佛塔,中央一大塔,四隅各一小塔,其原型是仿印度的菩提伽耶精舍。公元前3世纪,阿育王为纪念释迦牟尼佛陀悟道之地而在菩提树下建金刚宝座,2世纪中叶,贵霜王朝又在菩提树以东修建一座大精舍(精舍主要是供僧人居住修习的场所),并发展成为崇拜佛陀的重要纪念建筑,故后来称这座大精舍为金刚宝座塔。其形制为佛教精舍五点状的布局形式,糅合了婆罗门天祠尖耸如塔的形象,与密教坛城格局相当吻合[4]。随着密教五方佛义理的发展完善,加之对“金刚不坏”境界的追慕,金刚宝座塔被赋予了新的宗教思想,高大的台座象征着佛陀悟道时菩提树下的座处,座上五塔象征五方佛(中央大日如来佛、东方的阿閦佛、南方的宝生佛、西方的阿弥陀佛和北方的不空成就佛),也代表五佛对应的五种智慧、密教金刚部的五个部分、平面延展的五方佛国等。台座的高大厚重,五塔中央高突、四隅中心对称的平面布局,既有垂直向度又有水平向度的空间观念,整体上看金刚宝座塔就是象征佛国世界的,故被看作是坛城的一种单体形式。

虽然我国现存的金刚宝座塔多为明清时期所建造,但是五塔形制最迟在北朝时就已经出现[5]。我国最早的五塔形制见于石窟壁画中,北魏(386—534年)云冈石窟第6窟中已有中央和四隅各一座的形式,北周(557—581年)敦煌莫高窟428窟壁画中出现高台上置塔的形象,只是五塔不在同一基座上。建筑实例以北魏兴安元年(452年)原山西崇福寺内珍藏的刻制的小石塔为最早,已见五塔形制的雏形。见于文字记载的隋仁寿年间(601—604年)的修寂寺塔,在《续高僧传》中“下敕送舍利于韩州修寂寺…寺有砖塔四枚。形状高伟。各有四塔镇以角隅”,也有五塔形制。由此可见,金刚宝座塔形制的源流已久,只是在我国并未有完整清晰的发展脉络。

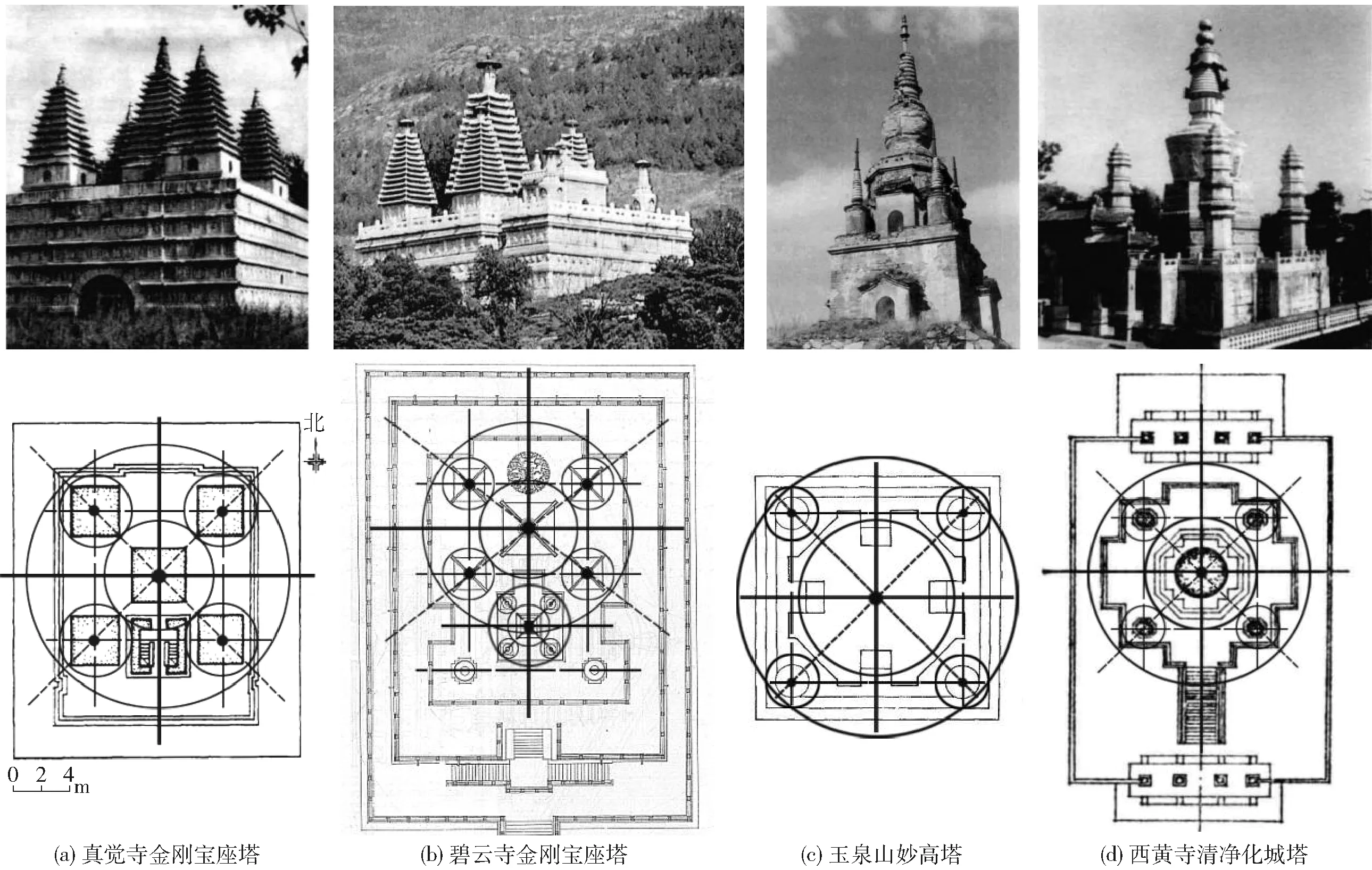

藏传佛教尤重坛城形式,金刚宝座塔被藏密吸收后也因此得到较大的发展。明永乐年间(1403—1424年),西域梵僧班迪达向明成祖朱棣进献五尊金佛和印度金刚宝座的规式,朱棣封其大国师并建造真觉寺,明成化九年(1473年)又敕令按照中印度式于寺中建金刚宝座塔。此后金刚宝座塔形制在我国汉地逐渐发展起来,成为藏密建筑的典型之一。我国现存的金刚宝座塔仅数十座,而北京就有四座。除上述的真觉寺金刚宝座塔,还有清乾隆时期的碧云寺金刚宝座塔、玉泉山妙高塔和西黄寺清净化城塔(表1、图3[6-7])。清乾隆时期该形制在一些建筑小品中也时常可见,像西苑中南海、清漪园、万寿寺都将金刚宝座塔置于砖门楼顶上,还见于一些寺院殿宇顶部,像碧云寺罗汉堂屋脊上的五塔、戒台寺戒坛大殿的五塔宝顶。显然,金刚宝座塔形制突破了藏密坛城作为佛国世界象征的界限,更成为当时建筑设计、建造的常用形式之一。

表1 北京金刚宝座塔概况

图3 北京金刚宝座塔图像和平面构成分析

2.2 群体组合的坛城

相对比于金刚宝座塔的单体形制,群体组合的坛城对佛教宇宙观的诠释更加形象。藏地佛寺对坛城图式的观照和表现,渐渐形成了寺院布局的基本范式“都纲法式”(“都纲”, 是藏语“都康”的音译,为大殿之意,建筑形成程式化的规制而称为“法式”)。其布局自由而丰富,没有明显的主轴线,中心部分多呈回字形平面,主殿高耸居中,周围环设多层回廊房舍,淋漓尽致地表现了坛城“聚集”和“道场”意义[8]。该范式随着藏传佛教在北京的发展而成为藏传佛教寺院建造的一种布局参考模式,汉地兴建藏传佛寺在元代,直至清乾隆时期形成高潮。

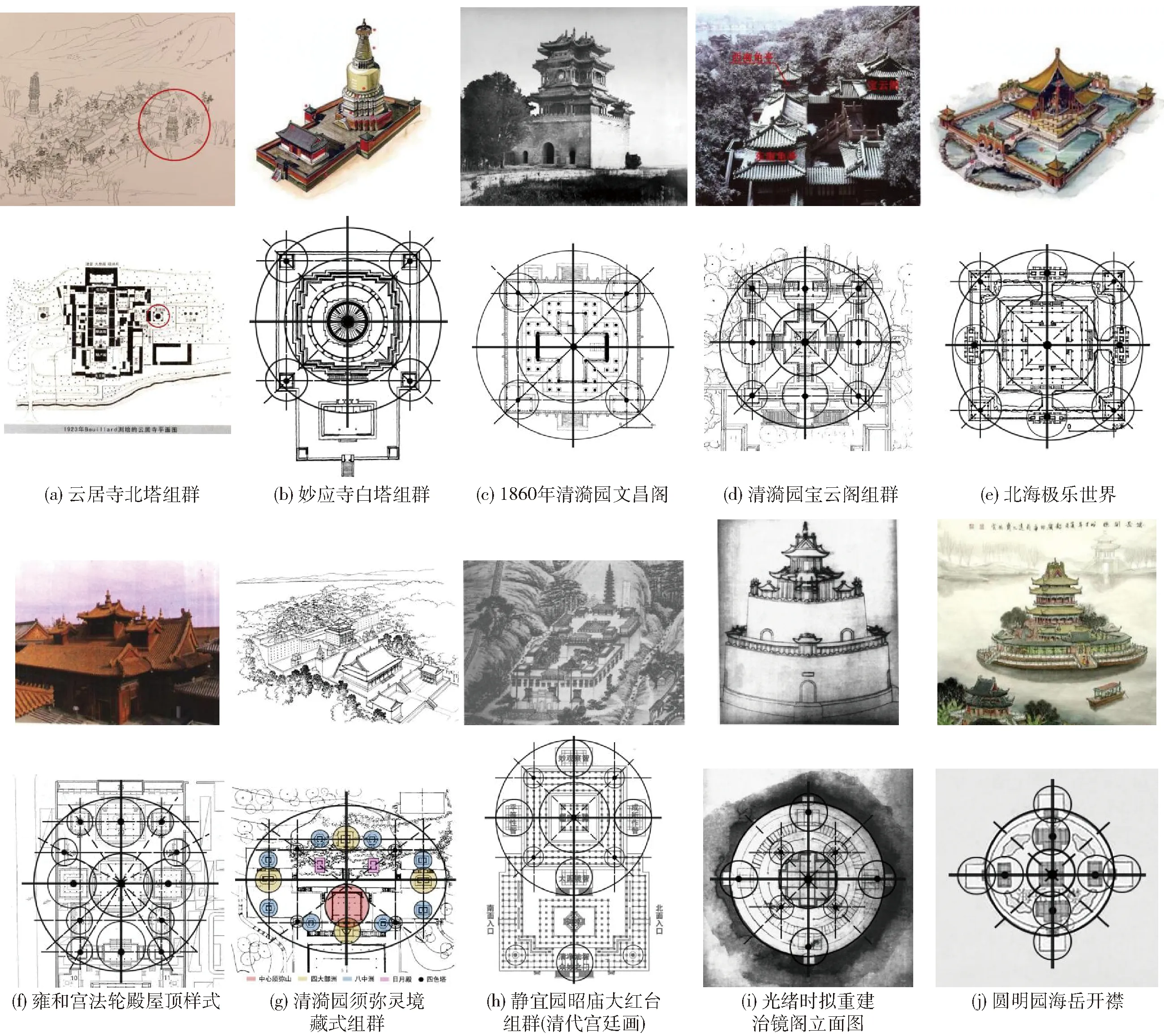

坛城的群体组合形式以“西藏第一寺庙”桑耶寺最具典型,也是藏地现存最早且最完整的坛城寺院样式[9],由数十座大小不等的宏大建筑群组成。在北京地区,坛城作为建筑布局的形式,早在唐辽时期就已有实例。房山云居寺的北塔组群就是典型的坛城组合,北塔高大,为辽时在唐旧塔址上重建,以其作为建筑组群的中心,矮小的唐塔置于四角,这种布局形制必然与唐代密宗的兴盛联系紧密。元代藏传佛教在北京“扎根”,坛城组合形制也开始在北京“盛放”。以妙应寺白塔组群为元代的典型代表,妙应寺前身是元代的大圣寿万安寺,初为以白塔为中心、四周环绕殿堂的组合坛城布局,因寺院殿堂毁于雷火,明代在遗址上重修寺院,才渐渐形成现在前殿后塔的汉式布局。尽管寺院布局发生变化,但是遗存的白塔仍是寺院建造的重要部分。现存的妙应寺白塔组群呈现十字对称的布局形式,高大的藏式覆钵塔为中心主体突出,四隅角楼是藏式佛寺规制以代表四天王天,是对坛城图式的中心部分构图的表现,只是在组群形式上做了简化。

至清代坛城在北京已经成为建筑组合的一种范式,尤以清乾隆时期为盛。建造规模较小的典例有清漪园(今颐和园)文昌阁、清漪园宝云阁组群以及北海极乐世界(俗称小西天)均具有坛城十字轴线对称,中心聚集向上,四方或四角水平延展,组合构成相近却各有特色。建造规模较大的典例有雍和宫法轮殿组群、清漪园须弥灵境藏式组群以及静宜园昭庙大红台组群,中心殿宇象征着须弥山,四周环绕四大部洲、八中洲等,是藏传佛教寺院宗教内涵象征的代表性建筑群。其中以清漪园须弥灵境藏式组群最具标志性。此外,清漪园治镜阁和圆明园海岳开襟更像是被放大的坛城工艺品,不仅设计精巧绝伦,而且不再局限于坛城的藏密教义思想,而发展成为一种建筑形式。可惜的是,两处现已不存,仅能从古籍文献、图纸中再现其原本的模样(表2、图4[10-11])。

图4 北京典型坛城组群图像和平面构成分析

表2 北京坛城组群概况

2.3 发展变化及历史特征

自公元11世纪藏传佛教诸教派形成,此后的西藏多以政教合一形式存在[12]。元明清三朝对此十分重视,清代为消除元代帝师制和明代多封众建政策的弊端,兴格鲁派并制定了“金瓶掣签”制度,对藏地的管理更加规范。历代统治者对藏传佛教的积极态度,从根本上都出于维护国家统一和边疆稳定的政治意图,册封达赖班禅、兴建佛教建筑、举行佛事活动等使得藏传佛教的影响日益加深,促进了文化的多样性。清乾隆时期政治稳定、经济发达、文化繁荣,有了更有利的发展环境,坛城作为一种宗教、政治和文化融于一体的建筑形制,具有十分典型的特征。从模仿到创新这一转变,将坛城深植于北京文化的同时,也为坛城发展注入新的活力。坛城不仅展现出多元文化融合的时代特征,而且表达了明确的思想主题,但是后期发展趋于程式化。

金刚宝座塔作为我国佛塔类型的一种,其宗教意味更加浓厚。从寺院布局看,除真觉寺略显早期印度佛寺以塔为中心的布局外,其余均为汉地寺院“伽蓝七堂”轴线式布局,且金刚宝座塔均位于寺院最后的塔院中,成为寺院中氛围高潮的主体部分。从五塔形制上看,从最初的模仿印度菩提伽耶精舍的密檐式,逐渐发展为多种塔型相结合的样式,特别是蒙藏地区极受欢迎的覆钵式塔成为后期金刚宝座塔的主塔类型。从雕塑装饰上看,雕刻内容以宣扬佛法为主,辅以我国传统的建筑装饰纹样,将多民族文化融入建筑创作当中,真觉寺金刚宝座塔中斗拱、椽子、勾头等建筑构件样式清晰可见,碧云寺金刚宝座前壁上的一行高浮雕龙头又与当时流行的西洋风气影响有关,清乾隆后期的雕刻精美却更加程式化,更多体现的是造型的融合性特征。

坛城组群包含的元素更多,设计以整体布局为首先考虑条件,其次为各个单体建筑的形制特征。藏传佛教寺院布局主要有藏式、汉式和汉藏结合的形式,藏式的布局多见于西藏地区,而北京以汉式和以汉式为主的汉藏结合形式居多。清漪园须弥灵境藏式组群和静宜园昭庙大红台组群均为汉藏结合形式,其中包含对藏地典型寺院的仿照,藏式风格为主却有着明显的中轴线和对称关系,借助山势又展现出竖向空间的丰富层次,同时园林化的设计还增加了空间的变化、营造不同的气氛,进而强化建筑的宗教性。在建筑形制上,平顶式碉房、高台群楼、梯形盲窗、喇嘛塔、镏金铜瓦等蒙藏建筑手法,与汉式的楼阁殿宇、方亭牌楼、琉璃瓦顶、油漆彩画等融于一体,使得汉藏两式建筑相映生辉。建筑造型虽有所不同,但总的风格是一样的。清漪园宝云阁组群和北海极乐世界宗教意义更加纯粹,极富纪念性格,平面构图严谨、建筑造型庄重,汉地建筑特征明显。而清漪园治镜阁和圆明园海岳开襟景观性更强,坛城布局形式、仙境仙楼象征、建筑形制艺术等突破了宗教局限,反而别具一格,更有新意。

3 北京坛城的分布规律和盛行原因

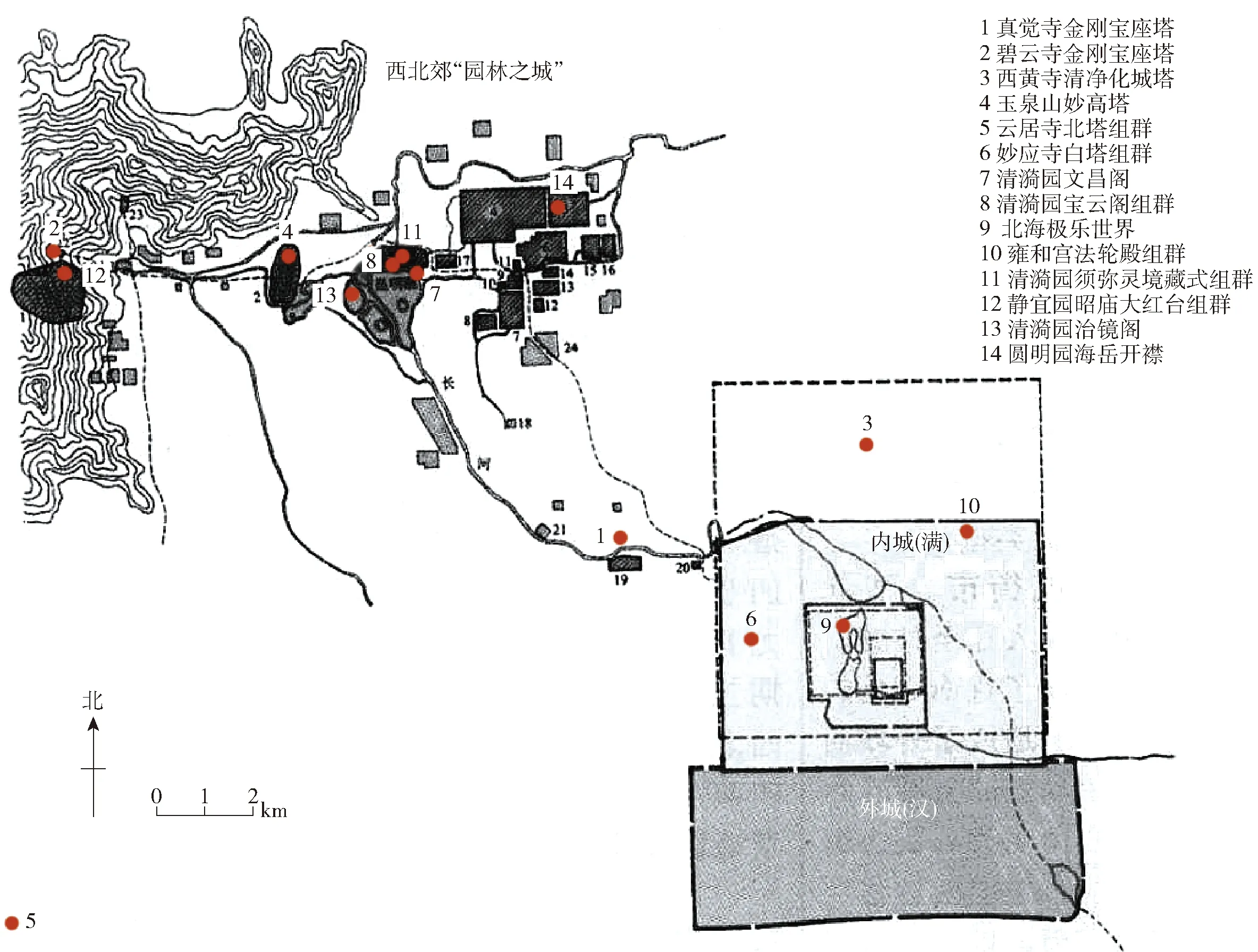

北京的坛城多是皇家敕令建造,以清乾隆时期最盛,多出于政治需求和祈福祝寿,典型实例分布如图5[7]所示,主要集中于皇城内的寺院和西北郊的皇家园林中,形成一定的规律:

图5 北京典型坛城分布图

1)金刚宝座塔一类多为寺院建筑的主体部分,若地势有高差则常常置于最高点,若无地势高差也往往是寺院中最高的建筑。高大的体量占据制高点,渲染更加庄严肃穆的宗教神圣气氛,也是表现对佛陀及佛国世界的崇敬和向往。

2)坛城的群体组合则多集中于皇家园林之中,随自然地势而建,虽并非都位于最高处,但中心建筑的体量都最高大。皇家园林的设计更加注重象征的手法,坛城的建造是对仙山仙楼、极乐世界的追慕,故多设于西侧。此外,坛城还逐渐成为建筑营造的一种设计模式,来追求形式上的美感,以清漪园治镜阁和圆明园海岳开襟最典型。

建筑是对历史和文化最直观的说明,北京坛城营建之盛,是基于清乾隆时期强盛统一的大背景,以及藏传佛教对人们生活方方面面的渗透。巩固边疆统治、彰显帝王威严是政治需求,追求佛国世界、寄托美好愿景是精神需求,建造寺院园林、设计景观布局是生活需求,故坛城的盛行关系着多方面的因素,具体分析如下:

1)藏传佛教的宗教信仰:统治者对藏传佛教的推崇使其在全国迅速发展,北京成为藏传佛教的传播中心。随着日渐增多的藏传佛教寺院、喇嘛班禅以及佛事活动,影响日益扩大,从皇家贵族一直延伸到民间,藏传佛教渐渐变成全国性质的宗教信仰。崇佛、祈福、祝寿,以及追求理想世界的观念都慢慢渗入到人们的生活中,坛城代表了藏传佛教的核心的宗教思想,也就成为皇室崇敬和建造的典型建筑。

2)皇家园林的辉煌成就:北京城有着天然优越的山水格局,明代“左环沧海,右拥太行,北枕居庸,南襟河济”就是概括北京山川形胜字句[7]。西山山川壮美、连绵延亘,成为历代寺观、园林营建的聚集地,更是统治者建造皇家园林的绝佳地段。更甚者,清乾隆时期对西北郊水利系统进一步拓展并完善,为皇家园林的营建创造了更有利的条件,至此开创皇家园林的辉煌时代。自古以来,寺观与园林总是结合营建,两者在寄托人的理想和追求方面完全重合,宗教内容融入园林设计中是必然的。坛城的宗教内涵象征和有序的构成艺术,都极大地符合了皇家园林设计的要求,也满足了皇室日常的宗教活动,因而大量的坛城建于皇家园林之中就更加理所当然。

3)统治者的个人偏好:统治者对于藏传佛教的尊崇至清代发展最盛,清乾隆时期的大一统盛世为其发展提供了丰沃的土壤。坛城造型包含着宇宙万物统一的意义,该建筑形制深得乾隆帝的喜爱,从皇城寺院到皇家园林,都可以看到各具特色的金刚宝座塔和坛城组群。乾隆帝虽深受藏传佛教文化的吸引,但其对宗教问题认识深透并不迷信,对于坛城的建造多是出于政治考虑,就连以祝寿为目的的建寺修塔也离不开政治的因素。此外,保持满族的民族独立性也是乾隆帝考虑的一大因素。自清顺治起,汉文化的日渐渗透使得满族逐渐失去了自己的特性,原始的萨满教信仰未成体系,不足以与汉文化所抗衡,乾隆深谙其中的道理,借内化的藏传佛教提高满族的文化地位,更是借助风格独特的坛城艺术来宣示民族的独立性[13]。

4)建筑形制的和谐统一:坛城是一种外来建筑形制,能够被认可和接受,必然是符合本土的建筑理念与建筑风格。天圆地方、十字对称的布局形式早在汉代的明堂辟雍就已出现,象征宇宙空间的形制也早在我国古建筑中就已有先例,坛城的内涵、形制与传统建筑的一致性成为其在北京得以盛行的一个重要前提。建筑是文化的一种直观反映,充满智慧的匠人没有被坛城的宗教内容所约束,反而通过实际创作将该形制根植于传统的建筑土壤。藏式建筑元素与北京传统建筑手法的完美糅合,使得坛城的建筑风格愈加成熟,不断创新呈现出更丰富的建筑形式,也从侧面体现出多元文化的融合统一。

4 结论

本文在新时代国家对文物保护工作的进一步加强、大力推进西藏工作以及响应“一带一路”倡议的背景下,以北京的藏传佛教坛城为研究对象,通过对北京坛城进行整体性的研究,一方面理清坛城建筑形式的大致发展脉络,另一方面梳理归纳北京地区典型坛城的概况,从中总结坛城发展的变化特征,并探讨坛城在北京的分布规律和营建盛行的原因。综上所述,得出如下结论:

坛城来源于印度,至臻于西藏,同样在我国汉地绽放出绚丽的光彩。北京坛城建筑众多,主要分为单体和组群两大类。金刚宝座塔原为一种佛陀的纪念性建筑,因其形制与坛城格局相符,被藏密吸收并得以发展,北京现存典型均为明清所建,形制相当成熟。坛城组群早在唐代密宗盛行时就已在内地营建,元代在北京进一步发展,至清代达到鼎盛,建筑形制独具特色又和谐统一。坛城发展主要从模仿向创新转变,表现出明显的文化融合特性,也是该时代多民族文化繁荣共生的具象写照。北京坛城是一种皇家建筑形制,在清乾隆时期形成建造风潮,主要分布于城内的皇家寺院和西北郊的皇家园林,其营建蕴含了政治需求、宗教信仰、园林建设、皇帝偏好以及建筑形制等影响因素,并且以其象征性的宗教内涵和精巧的形式美感为北京的建筑史增添浓墨重彩的一笔。总之,坛城作为北京地区藏传佛教的建筑典型,对北京藏传佛教的历史发展和建筑文化等具有重要的研究价值和意义。对北京坛城的研究在补足相关内容空白的同时,还期望为该类建筑的发展和保护提供更多支持,让灿烂的建筑文化更加丰富多彩。