明代刘禹锡诗歌接受研究

——以唐诗选本为考察中心

2022-08-22张中宇

杨 恬,张中宇

(重庆师范大学 文学院,重庆 401331)

刘禹锡(772—842),字梦得,祖籍河南洛阳,中唐重要诗人,存诗800余首。刘禹锡诗歌在明代的接受研究尚处于发轫阶段,目前可见尚永亮《中唐元和诗歌传播接受史的文化学考察》主要依据诗话对刘禹锡在明代的接受进行简要分析,任永安《明代诗学批评视野中的刘禹锡诗歌》仅考察部分明代诗论对刘诗的批评,洪迎华《论明清时期对刘禹锡七绝的诗学批评》也仅涉及少数诗论对刘禹锡七绝的评价。未见专文从唐诗选本角度考察刘禹锡诗歌在明代的接受及原因。孙琴安指出:“唐诗选本很有些温度表的味道。”[1]16陈文忠亦认为:“选集不仅是中国文学批评的重要组成部分,也是再现诗歌效果史的活化石。”[2]接受美学提出,作家、作品、读者三个环节对一部文学作品意义的形成缺一不可。刘禹锡作为元和诗坛代表诗人,研究其诗歌在明代的接受情况,是学界研究刘禹锡诗歌并确立其历史意义的必要环节。

一、明前、中期唐诗选本对刘禹锡诗歌的普遍排斥

查清华《明代唐诗接受史》将明代唐诗接受历程分为三个阶段:从洪武元年至成化末年(1368—1487)为前期,从弘治元年至隆庆末年(1488—1572)为中期,万历年间到崇祯末年(1573—1644)为后期[3]。本文以此为据,列出明代最重要的12个唐诗选本,以考察刘禹锡诗歌在明代不同时期的接受程度,并同时列举刘长卿、韦应物、白居易、元稹等中唐著名诗人的选诗数量,以比较分析刘禹锡诗歌的接受特点。

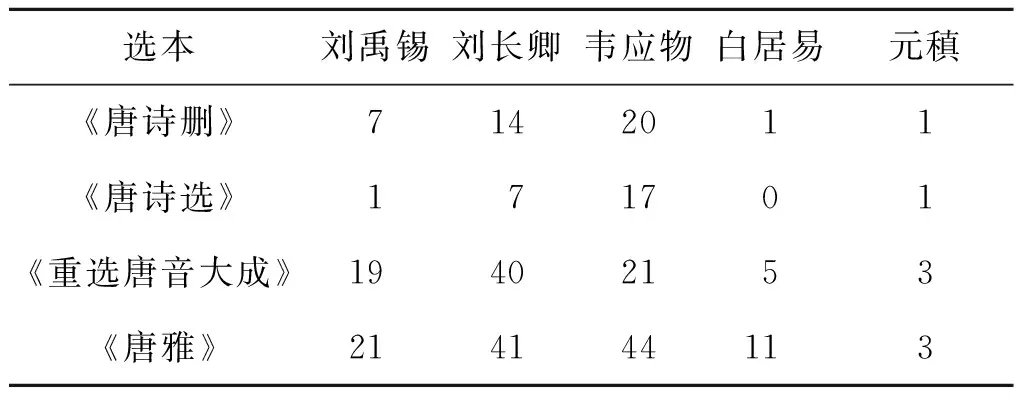

明初影响重大的唐诗选本有高棅《唐诗品汇》《唐诗拾遗》《唐诗正声》和康麟《雅音会编》。上述四个选本选诗情况如表1所示。

表1 明前期重要唐诗选本选诗数量比较(单位:首)

高棅《唐诗品汇》编成于洪武二十六年(1393),全书共90卷,选唐代620位诗人5 769首诗,又将唐诗分为初、盛、中、晚四个阶段,乃明代唐诗学的第一个范本。《唐诗品汇》共选录刘禹锡诗67首,远少于刘长卿(167首)、韦应物(146首)等中唐诗人,仅多于白居易(28首)、元稹(11首)。《唐诗品汇·凡例》云:“以初唐为正始,盛唐为正宗、大家、名家、羽翼,中唐为接武,晚唐为正变、余响,方外异人等诗为旁流。”[4]14刘禹锡所作五古、五律、七律和绝句均归入中唐“接武”,五排、七古则归入晚唐“余响”之列,可证高棅对刘禹锡五排和七古评价都不高。《唐诗拾遗》编成于洪武三十一年(1398),共10卷,增补《唐诗品汇》未录的61家诗共954首,其中补录刘禹锡诗17首,仅占选诗总量的1.7%。《唐诗正声》共22卷,此选本最重声律,明人何良俊评:“近世选唐诗者,独高棅《唐诗正声》颇重风骨,其格最正。”[5]《唐诗正声》共选录140余家诗共931首,其中仅选刘禹锡诗11首,仍少于刘长卿(48首)、韦应物(19首)。高棅所编三部唐诗选本均多选录盛唐诗,选初、中、晚唐诗都相对较少。康麟《雅音会编》于天顺七年(1463)编成,全书共12卷,选诗共3 800余首。《雅音会编·序》云:“高棅正声……世之学诗者无不宗之。”[6]康麟受高棅影响,多选盛唐诗,其中仅选刘禹锡诗49首。《雅音会编》仍显示刘禹锡诗在明初的接受度不高。

明初高棅、康麟等的唐诗选本已反映出较明显的宗盛唐倾向。至明中期,复古思潮进一步发酵,并在弘治年间达到顶峰:“弘治时……倡言文必秦汉,诗必盛唐,非是者弗道。”[7]7348明中期影响重大的唐诗选本有李攀龙《唐诗删》《唐诗选》、邵天和《重选唐音大成》、胡缵宗《唐雅》,各选本选诗情况如表2所示。

表2 明中期重要唐诗选本选诗数量比较(单位:首)

李攀龙受高棅影响,其《唐诗删》《唐诗选》仍表现出重初盛唐、轻中晚唐的倾向。明末胡震亨评其影响力道:“李于鳞一编复兴,学者尤宗之。”[8]孙琴安指出:“李氏一选,声誉鹊起,身价百倍,批注者蜂拥而起。《三体唐诗》《唐诗鼓吹》《瀛奎律髓》等一批名重一时的唐诗选本,均被打入冷宫。”[1]11李攀龙《唐诗删》由其《古今诗删》取唐代部分而成,共选诗人155家、诗740首,其中盛唐诗多达选诗总量的60%,选中晚唐诗很少,仅选刘禹锡诗7首。《唐诗选》共选唐代诗人128家、诗465首,选刘禹锡诗仅1首,刘诗接受度陷入低谷。邵天和《重选唐音大成》于嘉靖五年(1526)编成,全书共15卷,其中选刘禹锡诗歌19首,仍远少于刘长卿(40首)等人。胡缵宗论诗推崇“雅正”,《唐雅》于嘉靖二十八年(1549)编成,全书共8卷、选诗1 263首,其中选刘禹锡诗21首,仍远少于刘长卿(41首)、韦应物(44首)等。总体而言,从明前、中期重要唐诗选本选诗情况来看,刘禹锡存诗量与选诗量具有极大落差,足见选家的排斥态度。

二、明后期唐诗选本对刘禹锡诗歌的接受起伏

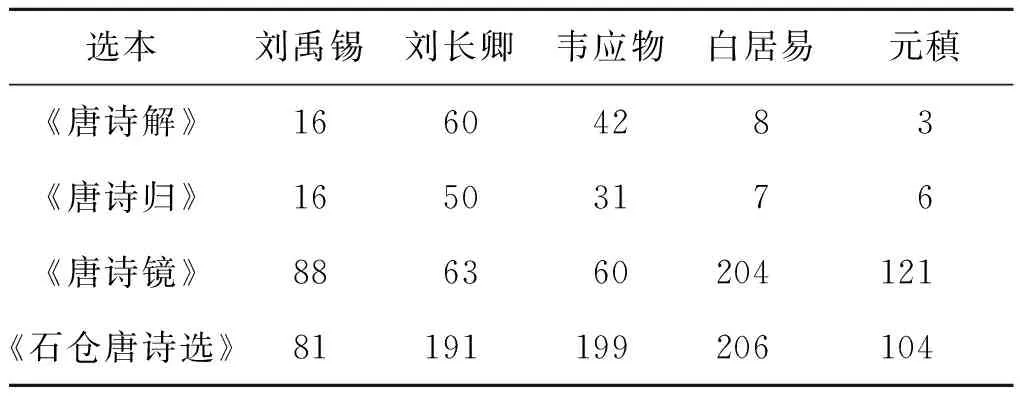

万历以降,公安派、竟陵派等流派竞相崛起,宣扬异于“以盛唐为楷式”的审美观,文化思潮渐趋多元,这一时期“海内之风气复大变”[9]。与明前、中期的普遍排斥不同,明后期的刘禹锡诗歌接受呈现出新的面貌。明后期重要唐诗选本有唐汝询《唐诗解》、钟惺《唐诗归》、陆时雍《唐诗镜》、曹学佺《石仓唐诗选》等。各选本对刘禹锡、刘长卿、韦应物、白居易、元稹等中唐著名诗人选诗数量比较情况如表3所示。

表3 明后期重要唐诗选本选诗数量比较(单位:首)

唐汝询《唐诗解》编成于万历四十三年(1615),共50卷,共选唐代184家诗1 500余首,其中刘禹锡诗16首,仍远少于刘长卿(60首)、韦应物(42首),仅为刘长卿诗选录数量的四分之一。《唐诗解·凡例》云:“高之《正声》,体格綦正而稍入于卑;李之《诗选》,风骨綦高而微伤于刻。余欲收其二美,裁其二偏,因复合选之,得若干首,令观者驾格于高而标奇于李。其于唐诗或庶几矣。”[10]《唐诗解》虽大体上参考高棅、李攀龙所选,但唐氏所选中唐诗人数量为四唐最多、共67人,多于盛唐诗人选录人数(50人),所选中唐诗歌数量(833首)为四唐第二、约占选诗总量的30%,可见唐汝询对“诗必盛唐”观念已有所纠正。钟惺、谭元春共编选本《唐诗归》欣赏清空疏淡、含蓄蕴藉之诗,选诗人291位、诗2 500余首,选刘禹锡诗仍不多,仅16首。陆时雍《唐诗镜》对刘禹锡诗歌的接受出现转折。《唐诗镜》共选录307位诗人、诗3 158首,选刘诗83首,多于刘长卿(63首)、韦应物(60首)等。陆时雍虽不排斥“宗唐”“复古”的选诗观念,但更重视诗之性情,《诗镜总论》曰:“刘禹锡一往深情,寄言无限,随物感兴……此所以有水到渠成之说也。”[11]12陆氏对刘诗的关注,主要从感情角度出发,肯定其出自真情、一气呵成,故《唐诗镜》选录刘诗较《唐诗解》《唐诗归》更多。曹学佺《石仓唐诗选》由其《石仓历代诗选》取唐代部分而成,选录唐代诗人1 000余家、诗1万余首,初唐诗18卷、盛唐诗15卷、中唐诗27卷、晚唐诗30卷,可见曹学佺开始对中晚唐诗的价值进行发掘,其中选刘禹锡诗81首,远少于白居易(206首)、元稹(104首)等。从陆、曹二人的选诗情况来看,明前、中期对中晚唐诗歌的排斥态度已有所转变,刘禹锡诗选录数量有所增多,但其地位仍低于白居易、元稹等中唐诗人。

从明代不同时期的重要唐诗选本来看,刘禹锡诗歌接受历经了前、中期持续走低,后期略有回升的起伏过程。明前、中期,受“诗必盛唐”思潮影响,中晚唐诗歌的接受度整体偏低,刘禹锡诗选录数量较少,直至明后期诗学审美趋向多元,刘禹锡诗的选录数量才有所增加,但因诸多中晚唐诗人重新受到明人关注,刘禹锡接受度在中唐诗人群体中仍不高。

三、明代唐诗选本对刘禹锡各诗体的接受差异

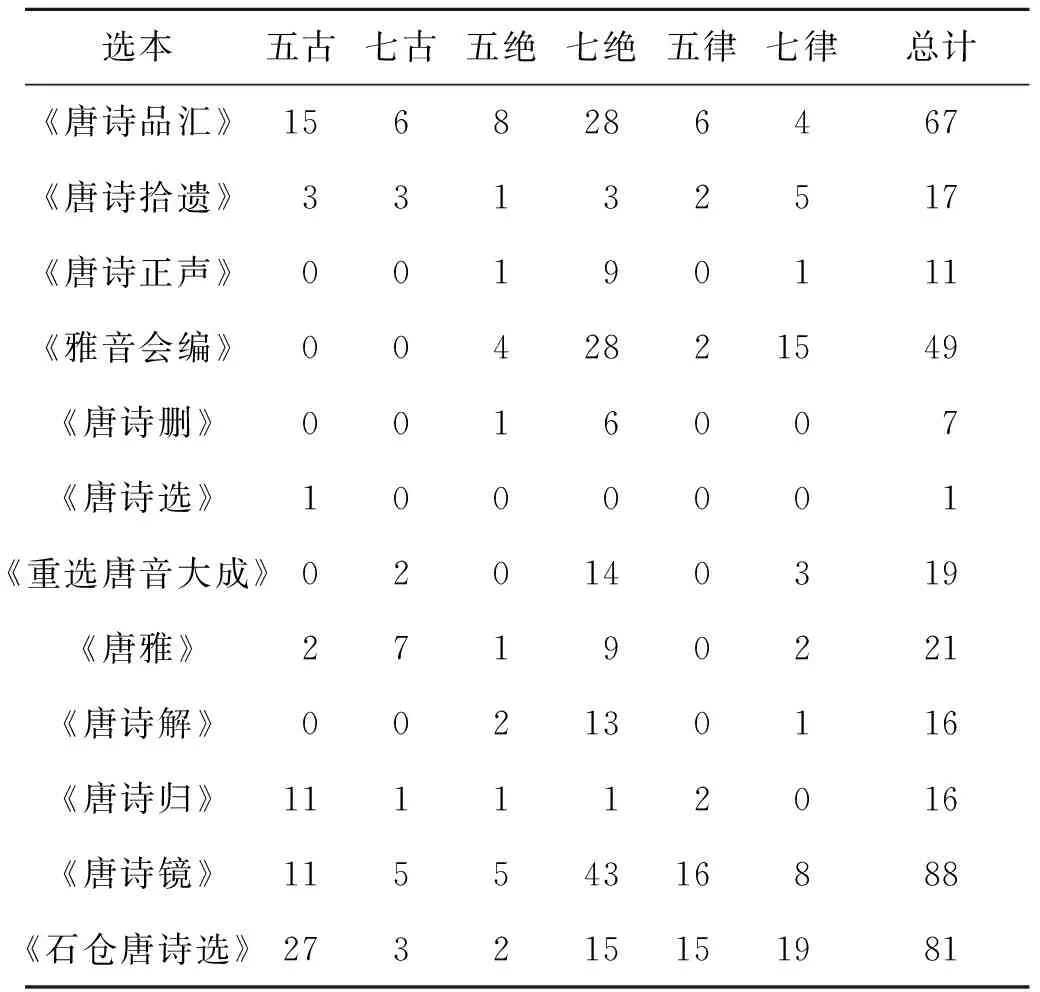

“辨体”是明代诗坛的自觉追求和普遍风气,李东阳《麓堂诗话》曰:“古诗与律不同体,必各用其体乃为合格。”[12]明人在对唐诗进行接受、评点的同时,有意识地对不同体裁诗歌进行分类讨论,故选家对刘禹锡各诗体的接受度存在显著差异。各选本对刘禹锡诗体的选录情况如表4所示。

表4 各选本选录刘禹锡各诗体数量比较(单位:首)

从表4对刘禹锡各诗体选录情况的比较可知,明代唐诗选家更认可其七言绝句。首先,在所选的刘禹锡诗歌中,七绝所占比例最大。明前期高棅《唐诗品汇》选刘禹锡七绝28首,约占刘诗选录总量的40%;康麟《雅音会编》亦选录其七绝最多,共28首。中期李攀龙《唐诗删》共选刘禹锡诗7首,其中有6首为七绝,仅一首五绝。后期陆时雍《唐诗镜》共选刘禹锡诗88首,其中七绝43首,占比近刘诗选录总量的50%。其次,同中唐其他诗人相比,刘禹锡七绝选录数量通常也名列前茅。高棅《唐诗品汇》七绝“接武”共选70余位诗人,刘禹锡七绝入选数量多于张籍(23首)、刘长卿(18首)、韦应物(12首)等,位居中唐第一;《唐诗正声》选刘禹锡七绝9首,仍为中唐诗人最多者;胡缵宗《唐雅》选录刘禹锡七绝9首,仅次于王建 (14首),位列中唐第二;陆时雍《唐诗镜》选录其七绝数量在中唐诗人中仍位居前列。此外,选本评点与诗话对刘禹锡七绝的评价亦相对较高。高棅认为:“自贞元以来,若李益、刘禹锡、张籍、王建、王涯五人,其格力各自成家,篇什亦盛。”[4]429杨慎《唐绝增奇序》赞刘禹锡可代表中唐绝句的最高成就:“欲求风雅之仿佛者,莫如绝句。唐人之所偏长独至,而后人力追莫嗣者也。擅场则王江宁,参乘则李彰明,偏美则刘中山,遗响则杜樊川。”[13]陆时雍亦对其七绝评价较高:“刘梦得七言绝……俱深于哀怨,谓《骚》之余派可。”[11]12直到清代,刘禹锡七绝仍受到诗论家认可,李重华《贞一斋诗说》甚至认为刘禹锡七绝仅次于李白、王昌龄:“七绝乃唐人乐章,工者最多……李白、王昌龄后,当以刘梦得为最。”[14]

相比之下,刘禹锡古诗、律诗则多受批评。明人受复古思潮影响,重视诗歌之“古”。高棅评元和五古“人趋下学,古声愈微”[4]52,又认为刘禹锡五言排律“无足多取”[4]620,可证刘禹锡古诗、律诗不符明人复古理想,因此接受度不高。李攀龙《唐诗删》对刘禹锡古诗、律诗一首未录,也可证其排斥态度。陆时雍评刘禹锡七律《西塞山怀古》云:“三、四似少琢炼,五、六凭吊,正是中唐语格。”[11]928周履靖《骚坛秘语》曰:“刘禹锡……右家诸诗律,视盛唐益熟矣,而步骤渐拘迫……谓之中唐。”[15]周履靖虽未全盘否定刘禹锡律诗的艺术成就,但指出刘诗因风格“拘迫”而有别于盛唐,而明代诗家多以盛唐为尊,故各选本对刘禹锡律诗选录均不多。

总的来说,在辨体意识的影响下,明人对刘禹锡诗歌的接受主要在于七言绝句而非律诗、古诗,其七绝因风雅微存而相对更受认可,但其古诗、律诗因不符明人所看重的“古意”和盛唐气象,无可多取,遭到排斥。

四、明代社会、文化环境对刘禹锡诗歌接受的影响

勒内·韦勒克《文学理论》指出:“文学作为某一社会文化的一部分,只能发生在某一社会的环境中。”[16]刘禹锡诗歌在明代唐诗选本中的接受起伏,是“崇盛唐”“和而正”社会思潮、“正变”诗学理念等因素共同影响的结果。

(一)“崇盛唐”“和而正”思潮的影响

明王朝建立之初,太祖朱元璋即提出:“今朕一统天下,复我中国先王之治,宜大振华风,以兴治教。”[17]朱元璋志在恢复传统文化、重建汉唐盛世,这一主张成为明代复古思潮兴盛的政治基础。在文化领域,朱元璋推举儒家诗教,提出“古乐之诗章和而正,后世之歌词淫以夸”[18]。作为响应,士人推崇风雅及雍容温和的诗歌风格,“和而正”成为对诗章的基本要求。王祎指出:“士之达而在上者莫不咏歌帝载,肆为瓖奇盛丽之词,以鸣国家之盛;其居山林间者,亦皆讴吟王化,有忧深思远之风。”[19]“鸣国家之盛”与朱明王朝上追汉唐的理想密切相关,故盛世声威成为士人的一致追求。至明中期,“弘治中兴”的繁荣局面进一步增强了明人重建盛世的雄心,士人更致力于“拟迹成周,恣咏太平”[20],主张“诗自中唐而下一切吐弃”[7]7307。李白、杜甫、王维等名家作为盛世的典范,受到明人大力推崇,而中晚唐处于唐王朝的衰退期,不符明人“盛世”追求,故诸选本选录中晚唐诗均不多。刘禹锡因永贞革新失败而屡遭贬谪,其诗歌多指涉政事,揭露官吏腐败、贪图享乐,诗风尖锐,笔力森然,与“温柔敦厚”的儒家诗旨相悖,也与追求盛世的风气背道而驰,故唐诗选家对其诗歌均持“吐弃”态度,选诗甚少,仅寥寥几首。虽同为中唐诗人,韦应物则因成长于盛唐、其诗仍具盛唐风韵而受到选家高度重视,《唐诗选》等多个选本都选录韦诗为中唐第一。

万历之后,国力衰微,士人盛世理想已然破灭。一股张扬个性的反传统思潮在诗坛流行起来,王阳明心学持续传播发展,儒者试图摆脱理学对合理欲望的束缚,袁宏道等人倡导独抒性灵、主张“性情”的自由抒发,“崇盛唐”“和而正”等思潮已日渐失去对诗文的约束力,部分唐诗选家不再执着于盛唐,转而关注中晚唐诗,试图建立新的诗学审美范式,刘禹锡诗歌选录数量因此增多。但因白居易、元稹等中唐著名诗人纷纷回到明人视野,故刘诗地位仍不高。

(二)“正变”诗学理念的影响

“正变”观念发端于《毛诗序》“变风变雅”说:“王道衰,礼义废,政教失,国异政,家殊俗,而变风变雅作矣。”[21]汉儒认为,诗之“正变”可反映时世盛衰。宋代严羽将盛唐诗歌视作“正体”,提倡学诗应“以汉魏晋盛唐为师,不作开元天宝以下人物”[22]。元末杨士弘《唐音》进一步将格调、音律作为评价诗歌“正变”的标准:“于是审其音律之正变,而择其精粹。”[23]受复古思潮影响,明人普遍认为盛唐诗歌格调最高,故形成了以盛唐诗歌为正、以中晚唐诗歌为变的诗坛格局,唐诗选家无一不“崇正斥变”。明初高棅《唐诗品汇》以“别体制之始终,审音律之正变”[4]10为选诗宗旨,因“声律兴象,文词理致,各有品格高下之不同”[4]8而多选盛唐诗。刘禹锡七律、五绝在《唐音》中与王维、孟浩然等盛唐诗人同列于“正音”,在《唐诗品汇》中却位列中唐“接武”,可证刘禹锡在明代的地位明显下滑。经明中期前、后七子大力倡导,“诗必盛唐”进一步成为诗家、选家共识。胡应麟《诗薮》指出:“元和如刘禹锡,大中如杜牧之,才皆不下盛唐,而其诗迥别。故知气运使然,虽韩之雄奇,柳之古雅,不能挽也。”[24]胡氏所言“气运使然”,即指诗歌格调必随时代而变,刘禹锡虽才华“不下盛唐”,但其诗歌仍受到气格渐衰的中唐气息浸染,已有别于骨力遒劲的盛唐诗。许学夷评元和诗歌:“唐人古、律之诗至此为大变矣,亦犹异端曲学,必起于衰世也。”[25]248刘禹锡作为元和诗坛重要诗人,其诗歌被视作“衰世之音”“变体”,因此受到明前、中期唐诗选家排斥。

明后期诗学审美更为多元,唐诗选家在推崇“盛唐正音”的同时,也将“性情”作为选诗标准。陆时雍、曹学佺注意到“中唐诗亦有胜盛唐处”[11]807,《唐诗镜》《石仓唐诗选》对中晚唐诗歌的大量选录,在一定程度上扭转了明前、中期盛唐诗歌独尊的局面,但仍有部分诗论家认为“梦得之诗,惟此得为变体”[25]282,故刘禹锡诗歌地位仍低于白居易、元稹等人。

五、结语

受明前期、中期“诗必盛唐”等复古思潮影响,刘禹锡诗歌被评为“气韵不足”,在重要唐诗选本中的地位均不高;“正变”也是明代诗坛重要理念,明人视刘禹锡诗为“变体”,对其多加排斥。较之宋元时期,刘禹锡诗歌在明代的接受度有所下滑。但另一方面明人也认识到刘禹锡诗歌的独到之处,认为其七言绝句“可分昌龄半席”[11]935,加之明后期多元的诗学审美,进而形成了刘诗在明代的接受略有起伏的特殊局面。需要注意的是,明代诗坛对刘禹锡等中唐诗人的接受呈现出明显的时代化特性,在明前、中期稍显极端的诗学背景下,明人对刘诗的贬斥更多指向其时代精神,只有深入诗人及其作品,才能发掘刘禹锡诗歌“一往深情”而有别于元、白等人的艺术特征。