清代至民国时期山西溺婴现象与应对初探

2022-08-22李俊丰

李俊丰

(广东第二师范学院 马克思主义学院,广东 广州 510303)

一、问题的提出

所谓溺婴,原指将初生婴儿淹死,后泛指父母或其他负有抚养义务的近亲实行的危害婴儿生命的一切行为[1]。在传统中国,溺婴的对象主要是女婴,故在史料上常以“溺女”名之(1)“infanticide”一词指广义上的“杀婴”,而并不仅指“杀女婴”和“溺杀”,但为叙述统一起见,本文将一般英文文献中的“infanticide”也翻译成“溺婴”。。

从地方志、时人文章等史料来看,在清代至民国时期,溺婴的行为和风俗在南方更为常见。如清人黄世荣认为“溺女之习盛于南方,北方则罕此习”[2],南京国民政府内政部在1928年颁布的一条政令中,也提到“我国东南各省,每多溺女之风”[3]。与此相应,学界对传统中国溺婴现象的研究也主要聚焦于南方地区(2)例如甘满堂、杨雅达:《明清福建溺婴恶习形成的原因及影响》,见《福建史志》,1997年第4期,第14—46页;肖倩:《清代江西溺女状况与禁诫文》,见《史林》,2001年第1期,第63—68页;谭志云、刘曼娜:《清代湖南溺婴之俗与社会救济》,见《船山学刊》,2005年第1期,第83—86+78页;肖倩:《清代江西溺女风俗中的“奢嫁”问题》,见《江南大学学报》(人文社会科学版),2005年第4期,第53—56页;王美英:《明清时期长江中游地区的溺女问题初探》,见《武汉大学学报》(人文科学版),2006年第6期,第801—805页;汪毅夫:《清代福建的溺女之风与童养婚俗》,见《东南学术》,2007年第2期,第137—144页;刘昶:《清代江南的溺婴问题:以余治〈得一录〉为中心》,见《苏州科技学院学报》(社会科学版),2008年第2期,第65—69页;陈熙:《清至民国福建溺婴现象与育婴堂研究》,见《地方文化研究》,2015年第2期,第49—59页;施由明:《论清代江西农村社会的溺女之风与宗族应对》,见《中国农史》,2017年第5期,第100—106页。就笔者所见,聚焦于北方地区的相关论文则只有一篇,即杨剑利:《近代华北地区的溺女习俗》,见《北京理工大学学报》(社会科学版),2003年第4期,第79—81页。。溺婴现象在北方地区其实同样存在,如同治年间(1862—1874),御史林式恭便曾奏称,“近来广东、福建、浙江、山西等省仍有溺女之风,恐他省亦所不免”[4],其中便特别强调了位处北方的山西。那么,清代至民国时期北方地区溺婴现象的情况究竟如何?当地官员如何就此行为和风俗而作出反应?本文尝试以留存相关史料较多的山西为中心,对这些问题作一概要性的探讨。

二、清代山西溺婴现象与应对

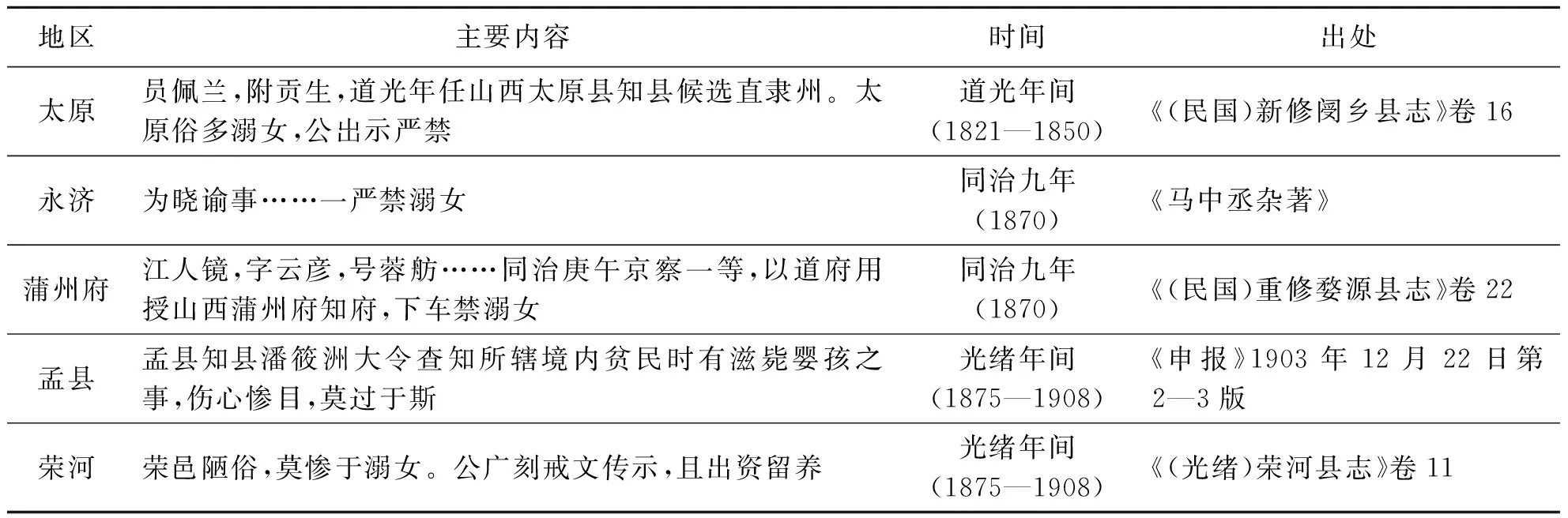

林式恭所奏是就山西整体情况而言,至于清代山西溺婴现象的具体情况,则可从地方志等史料中窥见一二(见表1)。

表1 清代山西各地溺婴概况

综合表1史料可见:其一,在区域分布上,溺婴现象在当时山西多地均可见,包括中部的太原、东部的孟县、西南部的蒲州府特别是永济县等,北部则未见相关记载;其二,从时间上看,最早的记载出现在道光年间(1821—1850),此后到同治(1862—1874)、光绪(1875—1908)等时期均可见,似乎可以说,山西的溺婴现象主要见于晚清。

1878年,给事中王昕奏山西吏治不齐,言及山西溺女成习,光绪帝要求时任山西巡抚曾国荃“饬属严行查禁,以挽浇风”[5]。曾国荃答复光绪帝时言道:

臣前阅邸抄,知山西溺女之风,业经前抚臣刘秉璋设堂收养矣。臣于同治八、九年间视学山西,谂知该省溺女相沿成习,曾经出示禁止。现今灾荒之后,且恐此风尤甚。缘该省逐末者多,富商大贾之家,率皆男不知耕,女不知织。其不为商贾者,则亦但有农事,而无女工。妇女不习操作,嫁娶又责厚奁,所以该省贫民养女,视为赔累,往往生而不举。[6]

如果曾国荃对山西溺婴的认知符合真实情况,那山西溺女风俗的主要成因和南方地区存在一定的相似之处,即“厚嫁”是其中一个重要的原因(3)根据学者对清代南方地区溺婴风俗的探析,“厚嫁”无疑是主要原因之一。详参肖倩:《清代江西溺女风俗中的“奢嫁”问题》,见《江南大学学报》(人文社会科学版),2005年第4期,第53—56页;田红湖:《近代溺女风气中的嫁妆问题》,见《唐山师范学院学报》,2016年第1期,第102—104页。。荣河县举人李毓芸曾就当地的溺婴现象作《竹枝词》曰“也知生女勿悲伤,争奈他年作嫁装。弱息呱呱堤下弃,甘心不送育婴堂”[7],同样认为嫁妆问题是人们溺婴的主要原因。自然灾害对溺婴之习亦起到加剧作用:曾国荃所说“现今灾荒之后”中的“灾荒”,当指光绪(1875—1908)初年发生于华北地区、史称“丁戊奇荒”的特大旱灾。根据学者的相关研究,此次灾情中,在持续时间、地域范围等方面山西的受灾情况均较其他省份为重,而且旱灾和鼠灾、瘟疫等夹杂在一起, 给社会带来了极大的破坏[8]。在严重的饥荒面前, 求食无路的灾民为求生存,只能想尽一切办法,甚至“人多相食, 至亲弗顾”[9]。而在出现要牺牲部分家庭成员以保存他人的情况时,舍弃女婴似乎便自然而然地成为一个“理性”的选择。还需注意的是,曾国荃之语也指出了一个山西溺婴现象和南方地区有所不同的特点,即本地将养女“视为赔累”乃和当地人从商者多而不重视农事有关。

面对山西的溺婴风气,地方官员和士人尝试使用各种方法禁之。如永济县知县马丕瑶“详询土俗应兴应禁事宜,择其尤要者二十二则刊示,遍贴乡村”,其中之一便是“严禁溺女”,强调一旦“查出,定将其父母严行治罪”[10]。荣河当地的士人深感“溺女之习,合邑皆然,近时更有溺男者,草芥人命,莫此为甚”,希望“良有司严禁之”[11]113。

不过,这些禁溺措施的效果应当并不理想。这从孟县知县潘筱洲的禁溺实践中可见一斑:

山西太原友人来信云,孟县知县潘筱洲大令查知所辖境内贫民时有滋毙婴孩之事,伤心惨目,莫过于斯。因特设立育婴堂,宽筹经费,俾持久远,毋得废于半途。一面出示晓谕曰:造物好生,煦妪皆归,覆庇人心,向善立达,自有秉彞。岂期颛愚椎鲁,罔识恩勤,陷阱机谋,忍及骨肉。查孟邑素有溺女颓风,甚且溺及男孩,是上年八月奉升任抚部院赵出示谕禁,并通饬各属劝谕,绅富捐集多资,设立育婴堂一所,分别堂养、领养、贴养之法,以挽恶习等因。奉此,前代理县因筹款为难,未曾劝办,随即卸事。本县到任准移,并蒙署藩宪胡、转奉护抚部院吴、准升任抚部院赵函寄倡捐银三百两,以充育婴经费。现拟在裁撤把总衙署立育婴堂一所,选派公正绅耆董理其事。但经费浩繁,仅恃此款,实尚不敷。商之绅富,诿难劝捐。查民闲会演戏祉,例应禁革,兹本县拟办戏捐,化无益为有益,除传谕乡社人等将各村常年演戏日期并次数作速查明,据实呈报外,合亟出示晓谕,为此示。仰阖邑军民人等知悉,自示之后,凡遇演戏,无论戏价多寡,每演一次,捐钱三千文,由该村社首督令乡约,于演戏后三日内,齐数缴堂,不经胥吏之手。倘敢隐匿抗捐,一经查出,或被告发,定行严究不贷,各宜凛遵毋违。特示。[12]

潘筱洲决意禁溺,他采取的前两个方法是设立育婴堂和发布告示严禁,这也是当时全国各地地方官员常用的禁溺方法。但实践中设立育婴堂的方法往往效果不佳,其中的一个主要原因在于其花费巨大且需持续投入,很容易陷入难以维持的境地。从潘筱洲发布的告示来看,当时孟县也面临着同样的问题。地方官员虽然采取了劝谕绅富捐集的方法,但绅富不可能长期、多次地提供资金,故地方政府很快陷入“筹款为难”的困境,从而“未曾劝办”。为了解决这个难题,潘筱洲想出了办戏捐这个“创新”的方法。显然,潘筱洲的思路是:演戏对于各村而言是一个长期的“刚需”活动,如果募集资金和演戏挂钩了,便能够保障开办育婴堂的经费源源不断。必须看到的是,这一禁溺方法具有“变通”“妥协”的成分。正如潘筱洲自己所指出的,“民闲会演戏祉,例应禁革”,故办戏捐虽被冠以“化无益为有益”之名,实质上仍是置国家法律于不顾。潘筱洲在锐意禁溺时不仅多管齐下,甚至“牺牲”了国家对社会其他方面的规制,这恰恰可以反映出当地禁溺的难度之大,以及传统的禁溺方法往往效果不佳。只有认识到这一点,才能解释为何山西有关溺婴现象的记载会从19世纪初开始一直延续到20世纪。也正因为如此,地方志即便多带有称赞当地官员、士人的倾向,在评价禁溺措施的效果时仍不免用词委婉,仅称“此风稍变”[11]636。

在19世纪,中国的溺婴现象是来华西人负面评断中国的其中一个方面(4)详参吴巍巍:《近代来华西方传教士对中国溺婴现象的认识与批判》,见《江南大学学报》(人文社会科学版),2008年第6期,第83—86+90页;李秀清:《叙事·话语·观念:论19世纪西人笔下的杀女婴问题》,见《中国法律评论》,2017年第5期,第84—99页;李俊丰:《多元观照和文化建构——19世纪西人眼中的中国溺婴现象》,见《北京社会科学》,2019年第1期,第13—24页。。一些来到山西的西人对当地的溺婴现象也有所记叙。如1890年一篇名为《中国的杀婴》的文章说,“据说中国的杀婴现象整体上在减少,不过在山西仍蔚然成风”[13]。也许是由于来到山西的西人数量相对较少,以及山西的溺婴风俗整体上没有浙江、江苏等地浓烈,西人对山西溺婴现象的记载并不算多见。

三、民国时期山西溺婴现象与应对

到了民国时期,山西的溺婴现象仍然存续。如1920年《今生》杂志上刊载的一篇讨论溺女和卖女恶习的文章,开篇概述“卖女、溺女在中国很普遍”之观点时,便举山西为例[14]。

阎锡山主政山西后,也留意到当地存在溺婴之俗,故其所施行的众多民政措施中,也包括禁溺这一方面。1922年10月,《申报》上一篇文章报道“晋政的大观”,其中便提及“戒早婚、溺女”[15]。这一时期,阎锡山所采的禁溺方法主要是教喻,或者说,禁溺是他教喻民众的众多内容中的一个方面。一篇文章介绍说:“阎锡山氏治晋之特长,大抵在治官与治民。……阎氏本此主义,而希冀人民皆作好国民,故编成《人民须知》一书,共印成四五百万本,散给全省各村凡读书识字之男子。书中之内容大概:(一)民德:信、实、进取、爱群,是也。……(四)家庭:家庭教育、女学、自立、三怕(怕上帝、怕法律、怕社会上舆论)、职业、贫富之别、积蓄、戒溺女、戒缠足、戒早婚、戒吸烟、戒赌博、婚嫁祭葬,是也。……此为阎氏教训人民之大概。”[16]另一篇文章则以“其精粹文告尚有为读报诸君所未见者,故补充介绍之:(甲)手谕人民十四条:(一)继母虐待前妻子女,婆婆虐待媳妇,是今日最可恨、最可惨的二件事,责成家长、村长副、闾长严行禁止,亲属邻居切实劝诫。……(十)溺女的一件事,残忍的很,亦罪大的很,从此以后,再不可有”[17]。当然,阎锡山并非没有尝试过严密查禁的方法,“无奈一般乡愚……多视此禁令,无非一纸具文,大有查禁由你查禁,溺女我自为之之概”[18]。从当时的报刊报道看,查禁之法并未得到政府的强调。

到1929年,山西当地政府的禁溺措施开始有所变化。从现有史料来看,变化最早出现在闻喜县。如1929年上半年,该县政府制订了一个《育女奖励办法》:

晋省溺女之风,相沿已久,其他各省,虽亦闻有此种恶习,然皆不及晋省为甚。自阎氏治晋以来,鉴于此种恶习,实属惨无人道,究因积习已深,若拟立即破除,定非易易,故历年以来,迭次三令五申,谆谆告诫,庶期一般愚民彻底□了其中利害后,此种恶习,定可收到自然消灭之效。据闻近年以来,此风确已稍杀,实为晋省人口生产前途幸。现有闻喜县政府,以溺女恶习该县似较他县为甚,现特订定一种育女奖励办法,呈请省政府核准施行,已经批准。其办法如下:(一)本办法以奖励能养育幼女成人为宗旨;(二)凡极贫之家,如果生女,不能养育者,应由村中酌给食粮,如村中无仓社者,得酌给银洋,但每年不得过十元,其给与期限,自生时三年内有效,前项给养办法,由村长副及本管闾长联名报县后实行之;(三)凡□贫之女,一到学龄之年,应由村中给以课本笔墨纸张,并得给衣食之费;(四)次贫之女,亦当依照前条规定,由村酌予津贴之;(五)贫家能育女成人,在五女以上者,应由村区报县,由县长转呈省政府奖励之;(六)贫家能育女成人,在三人以上者,得由村区报县,由县长奖励之;(七)贫户不能自育其女,或有族戚邻友,为之代养,不辞劳琐,不吝费用者,应由区报县,呈请省政府给与奖章,或褒奖;(八)富户能独捐巨款,设立保婴院,多雇乳母,使幼女不失其养,并设备完善,办有条理者,应由区报县,呈请省政府,给予匾额;(九)如有大慈善家,能热心励募,倡办育女之举,并苦口讲演,能止溺女之风者,应由区报县,呈请省政府,酌给名誉之奖励。[19]

此文开篇先是概述制订《育女奖励办法》的背景。这两句话既再次显示出阎锡山的禁溺措施以教喻为主,实际上也暗示了这种方法的效果并不理想,所谓“据闻近年以来,此风确已稍杀”更像是一种套话而已。也正是因为面临溺婴风气持续的情况,闻喜县政府才会尝试采取一种比单纯的教喻劝诫更为切实的措施来禁溺。该县政府意识到,溺婴风俗之所以盛行,归根到底是一个“资本”的问题:育婴需要长期的投入,将女孩养育成人还要赔上嫁妆。故闻喜县政府制定的《育女奖励办法》虽名为“奖励”,实际上兼有补助、奖励两种性质:第(一)至(六)条是给予贫家养女者以补助,让贫家既更有能力养女,也更有动力养女。而第(七)至(九)条则是典型的奖励,具体来说这些奖励又包括物质奖励和名誉奖励两种。根据布尔迪厄的理论,后者属于一种象征资本(5)关于象征资本的概念和作用,可参见宫留记:《资本:社会实践工具——布尔迪厄的资本理论》,开封:河南大学出版社,2010年版,第155—166页。,对于富户而言具有不小的吸引力,值得用金钱来换取。

闻喜县这一禁溺办法很快为各县所效仿,并得到了山西省政府的肯定和采纳。1929年底,相关报道登上了各大报章。例如,《民国日报》12月4日的报道先是强调了禁溺的必要性,然后详细介绍了省府核准之奖励办法[20]。和闻喜县的《育女奖励办法》相比较,省府的奖励办法主要有两处不同:一是只剩针对“极贫之家”一条具有补助色彩,二是关于奖励的规定也更为细化、具体,如区分了一般人、村中办公人员、富户等不同的对象。其他相关报道的内容也和此文大同小异[21-22]。可见此时省府也已开始施行强调奖励的禁溺办法。

这一奖励办法在一定程度上得到落实。1930年,临晋县高堆村王贵林之妻生女后“拟即埋溺”,该管邻长王晋管“闻知,急往解救”,并“向该氏喻以大义”,女婴方“得免于溺”。山西省政府以王晋管之行“殊堪嘉许,着给奖状一纸,以资鼓励”[23]。但也有人对这些禁溺措施的效果存疑,甚至认为其“只是个治标的方法”[24]。

1932年,阎锡山任太原绥靖公署主任,重新掌握山西军政大权。随着国内局势日趋紧张,阎锡山没有再如1929年时般将禁溺女婴看作一项重要的工作。不过,一些县级政府仍然在努力禁溺,如永济县在1935年便欲通过罚款的方式,“惩劝兼施”,以禁溺女[25]。值得注意的是,1937年一篇概述山西时况的文章认为,山西人口不增的原因之一,在于溺婴导致女人太少[26]。这些实践和讨论也从一个侧面反映出,1929年阎锡山多管齐下的禁溺努力仍然没有取得理想的效果,或者说,即便这些禁溺措施在施行的当时确实起到一定作用,但在短短数年后,溺婴之风便在山西“死灰复燃”了。

值得注意的是,在民国时期,禁溺的理由主要是从人口、性别的角度出发。如前引报道闻喜县《育女奖励办法》的文章,便明确地将溺婴问题和“晋省人口生产前途”联系起来;而《大公报》上的一篇文章则认为山西风气闭塞,对女性较歧视,当地溺女之风较盛正与此相关[27]。显然,和清代主要将溺婴视为一种恶俗相比,民国时期对溺婴和禁溺的认识已发生了很大的变化。

四、结语

当然,北方地区存在溺婴现象的并非只有山西。例如,在陕西,宫尔铎因“溺女之风,北方素无,迩来吾邑亦渐萌恶习”而重刊育婴新法[28],到民国时,“陕西西路永寿一带,常有人家养过三个孩子之后,若再生子女,即设法杀毙”[29]。在河南,同治年间(1862—1874),新野县令为禁当地溺女之风而作禁溺女文书,过路者在旅店墙壁上也可读到[30],到民国时,内乡的区长承认“在这一带,溺女的风气很盛”[31]。在北京,于18、19世纪之交随马戛尔尼出使中国的约翰·巴罗便关注到当地的溺婴现象,并在其著作中予以描述[32],到1881年《申报》上一篇文章写道,“京师溺女之风,向惟贫家有之,屡经设法劝禁,终难革此浇风。近闻富贵之家,亦为此惨毒之事”[33]。

概言之,从史料记载来看,清代至民国时期,溺婴现象在南方更多见,但在北方也并非没有,且以山西为多。至于溺婴现象的分布为何存在如此这般的地域分布特征,则有待学界进一步深入探讨。