基于分子机制的肝内胆管癌研究和诊疗进展

2022-08-22陈超波仇毓东

陈超波,仇毓东

1.无锡市锡山人民医院,江苏 无锡 214105;2.南京大学医学院附属鼓楼医院肝胆胰中心,江苏 南京 210008

胆管癌(cholangiocarcinoma,CCA)是一种以胆道上皮细胞异常分化为特征的原发性恶性肿瘤。其中,病灶发源于肝脏实质内胆管的称为肝内胆管癌(intrahepatic cholangiocarcinoma,ICC),占胆管癌发病率的20%~30%[1]。早期ICC通常无症状或者症状轻微,被发现时肿瘤往往已进展至中晚期。事实上,ICC的临床表现通常是非特异性的,并且与肿瘤引起的胆道梗阻密切相关[2]。现有的方法诊断ICC主要是通过临床症状、影像学、生化和病理组学相结合综合分析来实现的。

相对于肝细胞癌(hepatocellular carcinoma,HCC),临床诊治ICC是一个难题。早期手术切除肿瘤依然是有效治愈ICC的唯一选择,但即使进行根治术后,由于其对放疗和化疗缺乏特异性,生存时间常常少于12个月[3]。对于复发和不能切除的ICC病人,采用现有的治疗措施,病人的5年生存率依然未能改善,导致ICC的诊治成为一个世界性的问题[4]。针对引发ICC的突变基因或分子发病机制可能成为治疗ICC的特殊靶点,在此基础构建的新临床试验(包括免疫治疗的个体化治疗方案)正在为诊治ICC提供新的方向和希望。因此,研究ICC的分子发病机制、寻找有效的干预措施极为重要和迫切[5]。本篇综述总结了当前有关ICC的病理改变、分子发病机制和治疗策略。

一、流行病学和危险因素

当前,全球CCA的平均发病率处于稳步上升状态,并且全球CCA发病率上升主要是由于ICC病例增加[5]。目前发达国家达到2.1/100 000,在过去30年中,美国ICC发病率增长了近165%;而我国ICC发病率大于6/100 000[2]。ICC的危险因素包括慢性病毒性肝炎(B型和C型)、肝硬化、胆结石病、寄生虫感染(如慢性肝吸虫感染,包括东南亚的华支睾吸虫、间日疟原虫和猫食阿片吸虫)、代谢综合征、肥胖和有毒物质(如烟草和酒精)[6]。近期研究证实,纤维囊性肝病也是ICC极其高危的因素[7]。相对而言,肝硬化、非酒精性脂肪肝(non-alcoholic fatty liver disease,NAFLD)、B型病毒性肝炎与ICC的相关性更密切[8],肥胖、NAFLD的增加可能是导致全球ICC发病率上升的原因[9]。此外,ICC的发展也与遗传变异有关,例如DNA修复、炎症、致癌物质代谢和基因缺陷后的应激等[5]。一直以来,探索良性胆道疾病癌变的分子机制是为了预防和阻断肿瘤的发生发展,或者寻找有效治疗ICC的途径。遗憾的是,目前这些良性胆道疾病恶变为ICC的分子机制并不清楚。

二、病理特点

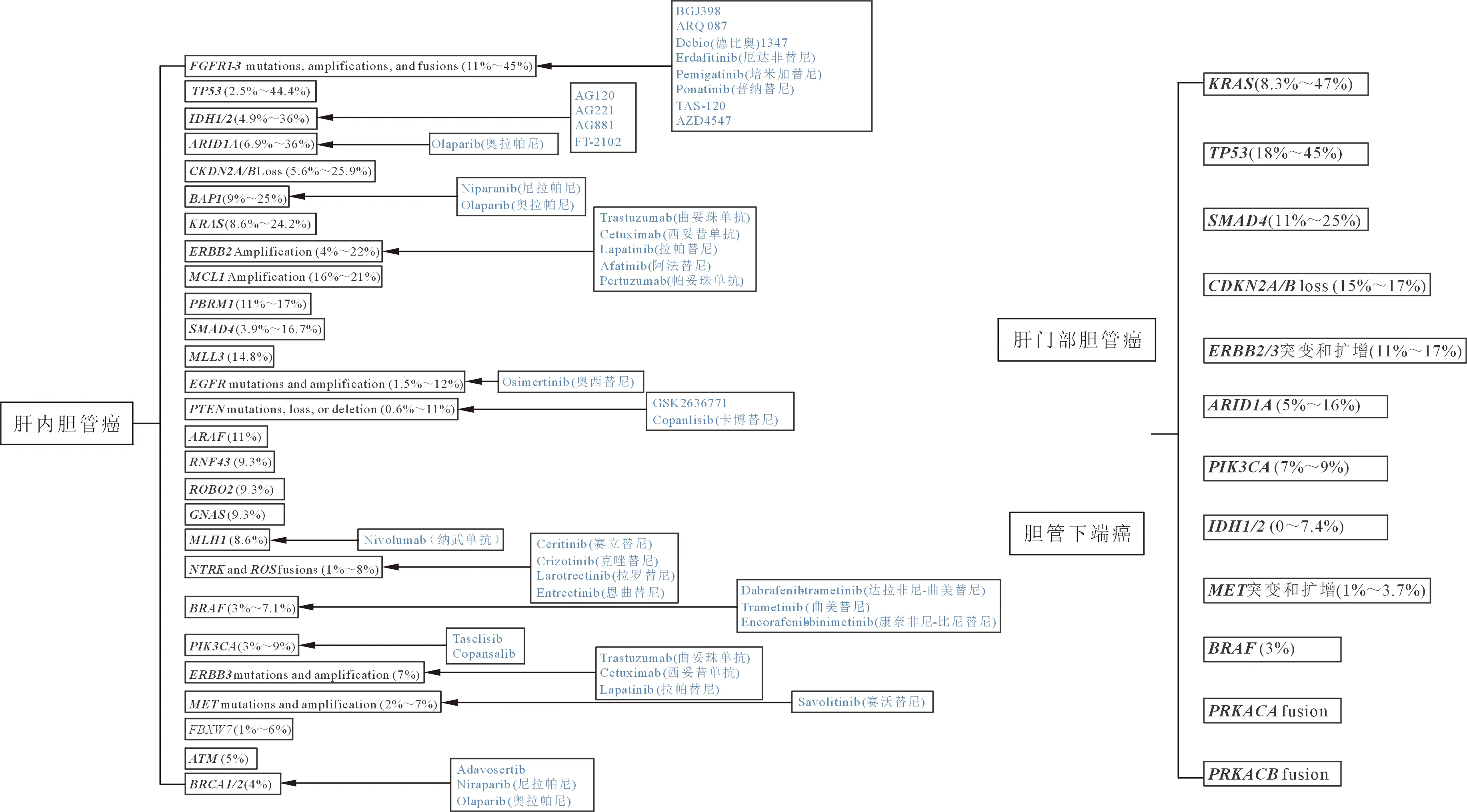

鉴于CCA高肿瘤内和肿瘤间的异质性,其很可能来自不同的细胞类型,包括肝干/祖细胞(hepatic progenitor cells,HPC)、不同分化阶段的胆管细胞和肝细胞谱系,以及来自胆周腺的干细胞。HPC可分化为肝细胞和胆管细胞,存在于肝内小胆管(如小叶间胆管和小管),相比较,CCA更多的来源于去分化肝细胞[10]。ICC可进一步分为肿块形成型(MF-ICC)、导管周围浸润型(PI-ICC)或导管内生长型(IG-ICC),也可能出现混合生长模式;MF-ICC约占所有ICC的65%[6]。组织学上,不同组织学亚型的CCA在细胞起源、组织结构、免疫表型和分子变异等方面具有高度异质性,ICC更具有异质性[11]。病理基因组学整体和靶向DNA测序研究描绘了CCA肿瘤的基因组复杂性,确定影响关键信号通路的最常见的基因突变和重排以及DNA拷贝数改变。相对而言,ICC已有多项靶向药物研发或者临床试验进行[6](图1),这将为个体化治疗ICC制定有效策略提供方向。

图1 胆管癌的常见基因组改变及其关联频率和对应靶向药物[6]

三、分子发病机制

慢性炎症是癌症的危险因素。事实上,一部分ICC是在长期胆道损伤、炎症和胆汁淤积后的产物。富含促炎症细胞因子、生长因子和有毒胆汁酸的环境可能会促使正常胆管细胞有丝分裂加速,导致突变和细胞增殖失控。在不同环境中,不同的信号通路调控异常,促使胆管细胞增殖、存活、血管生成、侵袭和转移增加,不断促进ICC的发生和发展。已有研究表明,与ICC相关的疾病机制主要有以下一些信号途径:

(一)炎症相关途径

ICC细胞及其基质细胞可以分泌多种促炎因子,包括肿瘤坏死因子(TNF)-α、白细胞介素(IL)-6、转化生长因子(TGF)-β、表皮生长因子(EGF)和血小板衍生生长因子(PDGF)等,并以自分泌或旁分泌方式促进和维持肿瘤的发生[12]。例如,通过与gp130受体结合,IL-6诱导JAK1/2的激活以及随后的STAT3磷酸化和激活,也可能激活细胞外信号调节激酶1/2(ERK1/2)、p38/MAPKs途径,最终促使肿瘤增殖和ICC进展[9]。

(二)增殖相关途径

肝脏损伤和修复过程中,一些相关信号通路常常因刺激而被激活,包括Notch、Wnt/β-catenin、Hippo/YAP和Hedgehog(Hh)等[13]。Notch途径被激活可调节胆道细胞分化、修复和生长。在大多数人ICC肿瘤中发现Notch1、3和(或)4受体均有不同程度上调;Notch3表达与疾病严重程度相关,并通过激活PI3K/AKT途径促进细胞增殖[13]。小鼠动物实验中发现,肝细胞NICD1伴随AKT过表达,促进小鼠肝细胞向ICC样细胞转分化[14]。最新遗传谱系追踪实验表明,Notch1激活发生在肝细胞转化为恶性胆管细胞的过程中,并且Notch1信号激活能够促使胆道上皮细胞增殖[6]。虽然靶向Notch途径是一种吸引人的ICC治疗策略,但必须谨慎评估Notch受体抑制剂的治疗效果。前期研究表明,阻断Notch1改变了小鼠肿瘤的相对比例,减少了HCC的发展,却增加了ICC样肿瘤的发生[15]。Wnt/β-catenin途径可调节肝胆发育、胚胎发育期间的细胞生长和存活以及成年期肝脏修复[16]。肿瘤微环境(TME)中激活的巨噬细胞分泌Wnt配体(如Wnt7b和Wnt10a)导致ICC中Wnt信号增加;这些配体与ICC细胞中的卷曲受体和LRP5/6协同受体结合,促进细胞存活和增殖。值得注意的是,Wnt途径的激活也可能以β-catenin非依赖性方式促进胆管细胞增殖[16]。相比较而言,ICC病人中Wnt/β-catenin抑制剂SOX17的表达降低,这与肿瘤预后差密切相关[17]。有意义的是,Wnt抑制剂在减少小鼠ICC实验模型生长方面显示出良好的效果[18],目前正在进行临床试验评估其对ICC病人的疗效[16]。Hh途径是胚胎发育、控制细胞存活、增殖和自我更新的基础。在大多数ICC病例中,Hh通路被激活,并且与ICC病人转移复发、生存率降低相关[19]。Hippo/YAP信号通路在发育过程中调节器官大小、细胞增殖和凋亡。YAP在ICC细胞系中被显示为通过Hippo非依赖性信号激活,如炎症细胞因子(IL-6)和生长因子[PDGF和成纤维生长因子(FGF)]。值得注意的是,在ICC中,PDGF、FGF和YAP激活成正反馈,这些信息对于研发靶向药物具有重要意义[20]。

(三)受体酪氨酸激酶途径

生长因子酪氨酸激酶激活是ICC发生过程中的常见事件。ERBB家族由表皮生长因子受体(EGFR或ERBB1)、ERRB2(或HER-2)、ERBB3和ERBB4组成,是ICC生长的有力触发器[6]。值得注意的是,EGFR和ERBB2在ICC肿瘤中过表达,并且与晚期、恶性度高、伴随肿瘤转移及预后差相关[6, 21]。该途径的上调和过度激活主要通过EGF与EGFR的结合发生,这导致MAPKs/ERK和p38途径应激和环氧合酶-2(COX-2)上调,促使肿瘤细胞增殖、肿瘤生长和凋亡逃避。另外,分别在15%和5%的ICC肿瘤中发现EGFR突变和扩增,同时在3%的病例中发现ERRB2基因扩增[22]。此外,在15%的ICC中发现EGFR突变,导致MAPKs和AKT磷酸化增加;在转移性ICC中也发现了编码EGFR途径直接负调节的ERBB受体反馈抑制因子1(ERFFI1)基因的功能缺失突变[6]。因此,临床研究针对该途径治疗ICC的靶向药物也有较大进展[23-24]。

(四)JNK/MAPKs信号通路

c-Jun N末端激酶(c-Jun N-terminal kinases,JNKs)属于MAPKs,包括3种亚型:JNK1,JNK2和JNK3;与ICC的进展也密切相关[5, 25-28]。Yuan等[26]研究发现,JNK信号通路通过Kupffer细胞活化参与ICC的形成。Feng等[29]报道,GRP78部分通过激活eIF2α/ATF4/GRP78通路和通过JNK/mTOR信号传导,参与了ICC细胞中JNK信号关联的促瘤生长。不仅如此,Chen等[7]研究发现,小鼠ICC模型由于JNK信号通路失调促使未折叠蛋白反应(unfolded protein response,UPR)使内质网应激(endoplasmic reticulum stress,ER-stress),在小鼠ICC进展中发挥重要作用。相继研究报道,JNK信号通路在促进胆管细胞上皮增生、癌变、导致在ICC过程中发挥重要作用;而基于JNKΔHepa小鼠构建不同的ICC动物模型,对于后期研究ICC发挥重要作用,JNK或成为治疗ICC的新型靶标[7, 28, 30-31]。

(五)血管生成途径

血管微环境是ICC肿瘤增殖进展的温床,ICC肿瘤细胞或者肿瘤组织中高水平的血管内皮生长因子(VEGF)表达,往往提示预后不良[32]。VEGF对于研发靶向治疗ICC临床药物具有重要意义。因为在内皮细胞中,过表达VEGF触发细胞增殖、存活和迁移,促进肿瘤相关的新生血管生成[32]。

(六)其他信号通路

DNA甲基化[33],非编码RNA[6],肿瘤相关成纤维细胞(cancer-associated fibroblasts,CAFs)[34]和ER-stress[35]等均与ICC密切相关。人体标本基因组学研究发现,在富含FGFR基因易位、IDH1/2和BAP1基因突变的ICC中,那些基因的超甲基化位点, 与对应DNA的去甲基化密切相关[36]。非编码RNA,尤其是microRNAs(miRs)和long ncRNAs(lncRNAs),与ICC的进展密切相关[6]。miRs在胆管癌发生过程中被解除调控,影响多种癌症相关途径[37]。近年来研究发现,CAFs是一种异质性的活化肌成纤维细胞群,表达α-平滑肌肌动蛋白(α-SMA),是ICC促结缔组织增生基质的主要细胞群。CAFs在促进肿瘤生长、进展以及对化疗的耐药性方面起着重要作用。肿瘤基质中α-SMA的高表达与ICC病人的低生存率相关[5]。具有临床重要意义的是,近期樊嘉院士团队[38]的研究报道,通过人体ICC组织蛋白组学研究发现,TP53和KRAS共突变可能通过integrin-FAK-SRC途径导致ICC转移增加并导致预后变差;而FGFR2融合和突变可能是通过激活Rho-GTPase途径并非MAPK途径,这可能成为新抗原靶向治疗ICC的潜在靶标。

四、治疗进展

(一)手术治疗

目前,手术切除仍是ICC的首选治疗方法,遗憾的是只有小部分病人(约35%)能够早期及时被诊断出来[39]。ICC手术切除旨在获得病灶边缘阴性(R0)切除,使ICC病人能够获益。手术通常包括扩大的半肝切除术(包括尾状叶),整体切除肝外胆管和区域淋巴结,是ICC病人外科手术获益的经典之作。但是,多发病灶ICC、合并远处转移和与手术风险相关因素视为相对手术禁忌证,并且术后证实淋巴结转移N1(ICC伴区域淋巴结转移,包括沿胆囊管、胆总管、肝动脉和门静脉的淋巴结)是预后不良的表现[2]。以往研究表明,经手术治疗的ICC 5年生存率为22%~44%[40]。另外,采用新辅助放疗后再进行原位肝移植(OLT)也是有效治疗方法,ICC复发率和5年生存率分别为20%、68%[5]。但是需要严格掌握OLT指征,25%~31%的病人在等待OLT期间出现疾病进展而失去OLT机会[41]。因而,鉴于高复发率、长期生存率低于20%,单纯OLT不推荐作为ICC的治疗方法[42]。虽然如此,一项研究报道,无法手术切除的ICC病人在接受新辅助化疗后进行OLT治疗,5年生存率为83%,但是接近一半病人观察到肿瘤复发[43]。即便如此,肝脏供体数量和来源的合法性依然是该项治疗方案的最大问题。因此,早期筛查和诊断是ICC病人获得手术治疗机会的有效策略。

(二)非手术治疗

病理分子学研究显示,ICC发病机制的复杂性和显著的异质性阻碍了有效的临床治疗[44]。随着ICC分子机制不断被发掘和揭示,靶向治疗逐渐受到关注。笔者[5]前期汇总了当前可用于治疗ICC的方案,包括分子靶向治疗和免疫治疗(表1)。当前,根据Ⅲ期ABC-02和Ⅱ期BT22临床试验(分别为NCT00262769和NCT00380588)中报告的数据显示,支持使用 GemCis方案(吉西他滨和顺铂联合用药)作为治疗ICC的一线方案[6]。但是,靶向药物单独使用疗效仍然不高,例如EGFR抑制剂厄洛替尼在ICC临床试验中的效率有限[45]。近期,一项Ⅲ期随机对照试验表明,厄洛替尼与吉西他滨/顺铂联合应用,病人有更高的缓解率(31%比14%,P=0.004)和更长的生存期(5.9个月比3.0个月,P=0.049)[44]。索拉非尼(VEGFR/BRAF复合激酶抑制剂)和阿帕替尼(VEGFR2抑制剂)在ICC的体外和体内模型中均具有抗肿瘤作用,但人体Ⅱ期临床试验的结果并不明确[6]。重要的是,FGFR抑制剂被认为是另一靶向治疗ICC的研究方向。有趣的是,FGFR2抑制剂德拉赞替尼 (ARQ 087) 仅在确认FGFR突变 (NTC01752920)或者包括具有FGFR2基因融合的ICC病人中显示出抗肿瘤活性。其他一些针对ICC病人的FGFR抑制剂也都在进行临床试验,例如德比奥1347(NTC01948297),厄达非替尼(NCT01703481,NTC02699606),培米加替尼(NCT02924376,NTC02393248),普纳替尼(NCT02265341)和TAS-120(NTC02052778)等[6]。其中一些药物已经进入Ⅲ期试验,对比采用标准吉西他滨/顺铂为基础的化疗方案治疗晚期ICC,FGFR抑制剂具有较好疗效,并且FGFR2融合更为突出[3]。同时,体外实验表明,抗ERBB疗法(即厄洛替尼、西妥昔单抗和阿法替尼)可有效降低ICC细胞增殖[23]。拉帕替尼抑制EGFR和HER-2在体外和体内可抑制ICC的生长,该药物的疗效比抗ERRB1或抗ERBB2更为显著[24]。有意义的是,化疗药(吉西他滨或奥沙利铂)与抗EGFR(西妥昔单抗或帕尼单抗)和(或)厄洛替尼的联合治疗耐受性良好,在人类临床试验中显示出良好的抗肿瘤活性[46-47]。虽然如此,临床研发治疗ICC高敏感、特异性强的靶向药物依然任重而道远,需要进一步研究。

表1 治疗ICC的靶向药物研究

另外,Colyn等[28]近期尝试采用新药CM272(一种G9a/DNMT1的抑制剂)作用于ICC小鼠模型(即DEN+CCL4作用于JNKΔHepa小鼠22周),发现可以抑制小鼠肝脏ICC病灶。而其他很多不同靶向的药物研究也在各项临床实验中进行,期待有效治疗ICC的药物使病人获益。另外,针对程序性死亡蛋白-1(PD-1)或细胞毒性T淋巴细胞相关抗原4(CTLA-4)检测点的免疫检测点抑制剂(ICI)已证明具有抑制肿瘤特异性免疫的潜力,在一系列肿瘤类型中具有持久的疗效和较低的免疫相关不良事件发生率[3]。因此,针对ICC病人,该策略具有广阔的临床应用前景,值得深入研究。

五、总结

ICC是高度侵袭性的胆道肿瘤,具有肿瘤间和肿瘤内的异质性,预后不佳,现有的治疗手段效果不理想。因此,提高对ICC的认识,探索其疾病的病理特征、分子机制,从而寻找有效的方案,不仅可以促进构建预防策略和诊治方案,也可以提高ICC病人预后生存和生活质量。ICC的高度异质性很可能是基因组、表观遗传和分子畸变的结果,非手术治疗病人能否接受有效抗癌药物治疗,对当前的ICC科研状况是巨大挑战,并且抗肿瘤药物的耐药性是当前亟待解决的疑难。所以继续深入研究、寻找有效治疗途径、改善ICC病人生存、生活质量任重而道远。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突