民族地区居民旅游扶贫参与意愿的影响机制

——一个中介与调节效应的混合模型

2022-08-22王金伟张丽艳王国权

王金伟,张丽艳,王国权

(1.北京第二外国语学院旅游科学学院,北京 100024;2.北京旅游发展研究基地,北京 100024;3.北京市顺义区牛栏山镇人民政府,北京 101301;4.南开大学旅游与服务学院,天津 300350)

引言

近年来,乡村旅游在助推区域经济增长、传承民族优秀传统文化、引导农业产业融合发展等方面发挥着重要作用,已成为贫困地区解决“三农”问题并实现乡村振兴的重要抓手。2015 年12 月颁布的《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》中指出,贫困地区应依托独特的人文自然资源优势,因地制宜推进乡村旅游扶贫,让贫困人口分享旅游红利并实现脱贫致富。在我国诸多民族地区,自然环境优越且保留着独特的民族传统文化,具有发展乡村旅游的天然优势。因此,实施旅游扶贫发展模式是推动民族地区强区富民和乡村振兴的重要手段。与此同时,旅游业作为最具潜力的幸福产业,也是提高社区居民生活质量、满足人民对美好生活向往的重要载体。

社区居民作为旅游扶贫的关键对象,不仅是当地旅游吸引物的有机组成部分,也是旅游产业发展的重要利益相关者。提升他们的获得感、幸福感和安全感是新时代民生建设的重要目标。社区居民通过参与旅游发展可以有效解决生计问题,是促进当地旅游业可持续发展的前提和基础。然而,由于乡村旅游发展涉及政府、企业、居民及游客等多方利益相关者,在旅游扶贫推进过程中容易出现项目运营不合理、利益分配机制不科学、管理存在漏洞等问题,导致经济漏损、精英俘获和公地悲剧等现象时有发生,社区居民常处于“旅游去权”状态。这在一定程度上影响了社区居民生活质量的提高和旅游参与的积极性,给当地旅游业的可持续发展带来诸多不利影响。

民生福祉是国民经济和社会发展的核心议题。近年来,“主观幸福感”作为民生问题的重要表征内容,已成为学术界关注的焦点。学者们提出,主观幸福感是衡量个体和社会生活质量的重要心理指标,对于构建旅游地和谐社会关系具有突出意义。纵观民族地区旅游扶贫与社区居民的相关研究可以发现,研究内容主要聚焦于旅游影响感知、满意度、支持度和参与意愿等方面,而对社区居民主观幸福感的关注相对不足。旅游扶贫效应感知、主观幸福感及旅游扶贫参与意愿之间的影响机制,更是缺乏探讨。这不仅不利于从微观视角认识民族旅游地社区居民的生活状态和民生福祉问题,同时也不利于全面厘清主观幸福感、旅游扶贫效应感知、社区参与等变量间的交互机制。

因此,本文拟选取贵州省梵净山周边的3 个典型民族村寨(沙侗寨、云舍土家村和寨抱村)作为研究案例,从社区居民旅游扶贫效应感知、主观幸福感、旅游扶贫参与意愿三者的关系出发构建研究模型,并通过问卷调查数据对其进行验证。通过本研究,力图进一步明晰旅游扶贫情境下居民主观幸福感对社区参与意愿的复杂影响机制,同时也为民族地区旅游减贫和乡村振兴相关政策的制定提供参考。

1 文献综述与研究假设

1.1 旅游扶贫与居民感知

早在20世纪五六十年代,学者们就开始注意到旅游开发不仅能促进区域经济发展,而且还能够为社区创造就业机会、提高旅游地居民收入,从而使贫困人口受益。1999 年,英国国际发展局(UK Department for International Development,DFID)提出扶贫旅游(pro-poor tourism,PPT)战略,强调旅游扶贫应关注旅游地贫困人口的利益。随后,世界旅游组织(World Tourism Organization,UNWTO)提出“消除贫困的可持续旅游”发展理念(sustainable tourism for eliminating poverty,ST-EP),强调把可持续旅游作为摆脱贫困的手段。在此基础上,不同国家(地区)根据自身特点,积极探索旅游扶贫形式,并提出了“文化+旅游”“农业+旅游”“休闲+旅游”等多种模式,为解决贫困问题作出了重要贡献。毫无疑问,旅游扶贫是以旅游产业发展为杠杆的扶贫方式,可以有效促进贫困地区资源优化配置和产业升级,提高当地居民收入、繁荣地方经济,最终实现乡村全面振兴。

乡村旅游的扶贫效应问题一直是学者们关注的重点。从宏观层面来看,乡村旅游能够有效推动贫困地区经济结构转型、改善基础设施条件、提升生态环境质量,对当地经济、社会文化、自然环境均会产生不同程度的综合影响。Mason 和Cheyne提出,旅游发展能改善当地基础设施状况、创造就业机会、促进地区经济发展等,但与此同时,也会产生交通拥堵、环境污染、噪音增加等诸多负面影响。从微观层面来看,乡村旅游对当地居民的生产生活方式也会产生一定影响。Jönsson研究发现,旅游不仅可以为居民提供多元化的生计策略,使其获得经济收益,而且还可能改变他们的思想观念并提升其社会地位。同样地,孙九霞等指出,乡村旅游可以通过“推动经济生产要素的在地重聚、促进乡村多维文化的自在传承、实现乡村公共治理的地方嵌入”等方式,实现旅游发展与乡村振兴的融合。因此,乡村旅游是一种重要的扶贫方式,对旅游地的经济、社会、环境等方面均会产生不同程度的影响。

社区居民作为旅游扶贫的核心对象,其感知和态度是评价旅游扶贫效应的重要依据。通过现有研究可以发现,社区居民对旅游影响感知与其所获利益有关,且不同利益相关群体对旅游发展效应的感知存在明显差异。Byrd 等发现,企业家和政府官员、居民和政府官员、居民和企业家、居民和游客之间对旅游影响的感知存在明显差异,同时他们对发展旅游业的态度也不尽相同。同时,Smith 和Krannich 提出,乡村旅游社区可以划分为旅游饱和型、旅游实现型和旅游饥饿型3类,在不同类型的社区中,当地居民对旅游业的依赖程度和发展态度存在显著差异。韩磊等对恩施州旅游扶贫重点村居民的旅游影响感知进行了分析,发现社区居民对扶贫效益、素质提升等的感知存在较大的内部差异。总地来看,社区居民对旅游业的感知与态度主观上受到个人对旅游的依赖度、参与程度和人口学特征等因素的影响,客观上则受到当地旅游业整体发展水平的影响。

民族地区是我国旅游扶贫和乡村振兴的主阵地。受历史、地理等多重因素的影响,我国民族地区的社会经济发展相对落后,人民生活水平普遍偏低。但这些地区保留着良好的自然生态环境和丰富的传统文化,具有发展乡村旅游的天然优势。多年来,在各级政府和社会主体的共同努力下,我国民族地区旅游产业发展迅速,并在脱贫攻坚和乡村振兴方面发挥了重要作用。然而,由于当地居民的旅游经营意识不强、专业技能缺乏、旅游工作经验不足等原因,导致其旅游扶贫的参与能力较弱。同时,由于在旅游扶贫推进过程中,容易出现利益分配不均、少数社区精英控制资源等问题,常导致部分居民处于“去权”的消极状态,成为乡村旅游发展过程中的“弱势群体”。如何提升社区居民的旅游参与能力并切实提高其旅游发展获益,已成为民族地区乡村旅游发展过程中不得不面对的问题。

1.2 主观幸福感

幸福感是一个社会心理学概念,属于生活质量研究的重要范畴。早在20世纪60年代就有学者开始关注幸福感议题,并对其基本内涵和适用情境进行了廓清。而后,随着学术界的持续关注,幸福感的内涵和外延得到进一步扩展。学者们指出,从心理学上来讲,幸福感可以分为客观幸福感和主观幸福感。前者是基于生活质量、舒适度和效用等指标对国家或地区做出的整体性判断;后者则是从个体对生活状态感受的角度分析主体的快乐感、满足感和价值感以及其情感状态。作为个体生活质量的重要衡量指标,主观幸福感已成为心理学、经济学、管理学众多领域研究的焦点。根据目标理论可知,在社会生活中当个体目标得到心理满足时,主观幸福感水平往往会得到相应提高。研究发现,主观幸福感受到多方面因素的影响,其中,内在因素有性格、年龄、教育背景和生活状况等,外在因素则涉及收入、经济和环境等方面。可以发现,主观幸福感是一个受多方面因素影响的复杂心理状态,能够有效评估个体在某一阶段的情绪反应和生活质量。

近年来,“主观幸福感”被引入旅游领域,并得到广泛研究。学者们发现,对游客来说,旅游可以满足“吃喝玩乐”等感官带来的自然幸福感,也可以实现社会交流带来的亲密感和认同感,还能够通过促进人的自由而全面发展实现最高境界的“幸福”。同时,不同形式的旅游活动对旅游者主观幸福感的影响也略有不同。其中,观光、节事等旅游活动往往只能带来短时间的幸福体验,文化旅游、志愿者旅游等则可能带来一个较长时间的主观幸福感,而研学旅行、观光朝圣等则可为旅游者带来长久的主观幸福感。此外,一些学者还探究了旅游者主观幸福感的内在影响机制,发现旅游活动不仅可以提升人们在旅游过程中的幸福度,同时还可以提升游前和游后日常生活的满意度和主观幸福感。毫无疑问,旅游日益成为人们追求诗和远方的幸福产业,对提升人们的生活品质至关重要。

旅游地社区居民的主观幸福感,是备受学术界关注的重要研究内容。一般来说,旅游地社区居民的主观幸福感更多地受到当地旅游业发展情况的影响。尤其当旅游发展为当地社区带来的正面效应越明显时,居民们感受到的幸福感就越强烈;相反,贫富差距加大、生活环境破坏等负面效应越明显时,他们的幸福感则会显著降低。李燕琴发现,社区居民虽然对于发展旅游持较为积极的支持态度,但是由于在经济、社会和文化影响感知上面临的诸多问题,在一定程度上制约了其主观幸福感的提升。同样地,李东等发现经济状况、社区环境和社区归属感显著正向影响旅游地社区居民的主观幸福感。Chi等指出,遗产旅游情境下社区居民对经济地位、社区意识和社会环境条件等方面的感知越高时,其主观幸福感就越强。与之相对,Zucco等提出过度旅游及其带来的负面影响会严重削弱社区居民的主观幸福感。张彦和于伟也发现,主客冲突对历史街区居民的主观幸福感具有消极影响。此外,Ozturk等认为,社区居民对旅游发展所带来的正面影响(含社会文化、环境和经济)感知会显著正向影响其主观幸福感,而消极的社会文化和环境影响感知则对其主观幸福感起到显著的负向影响。总地来看,尽管社区居民的旅游发展效应感知与主观幸福感均属于个体主观心理认知范畴,但是两者存在一定的前后影响关系。一般来说,当旅游发展正效应感知越强时,其主观幸福感也会越高;反之亦然。

1.3 社区参与

社区参与包括决策和选择过程的介入、权利和责任的匹配、地方性知识的尊重和创新、自我组织利益共享机制的建立等内容。在旅游领域,Murphy在其著作《旅游:一种社区方法》(:)中首次提出了“社区参与”概念,倡导从社区角度解决旅游发展带来的经济、社会和环境等负面问题。1997 年,世界旅游组织(UNWTO)、世界旅游理事会(World Travel &Tourism Council)与地球理事会(Earth Council)明确提出,社区参与是旅游可持续发展的重要环节,具有重要的推广意义。在旅游扶贫实践中,社区参与涉及旅游地居民或团体参与旅游业的发展决策、经营管理、环境保护及经济收益分配等多个环节,既包括旅游经济活动,也包括旅游发展决策和管理。可以说,社区参与是推动旅游扶贫模式从注重短期效应向长久化和精细化转型的有效载体,同时也是通过“权力”提升实现目的地协同治理的客观需求。

20世纪90年代末,社区参与理念开始引入国内旅游领域,并引起了诸多学者的关注。孙九霞和保继刚提出,社区居民高度参与的发展模式才是真正有效的旅游发展方向。早期,学者们围绕社区参与的基本理论、社区参与模式、利益分配机制、参与效果与提升对策等议题展开了深入研究。而后随着发展的深入,学者们进一步指出要从“社区参与”扩展到“社区增权”,通过旅游增权来确保居民的参与水平。在长期的经济社会发展中,由于经济条件限制、知识储备缺乏等原因,贫困人口常常处于一种“失权”状态。同时,在社区参与中他们往往缺乏主观能动性,处于被动参与的状态,使得社区居民在旅游扶贫推进过程中常常出现参与率不高、参与意愿不强和参与效果不佳等问题。因此,基于“赋权”视角提升社区居民参与旅游发展的积极性,对于提升旅游扶贫实效至关重要。

居民的旅游参与意愿是反映社区参与水平的重要依据,受到诸多因素的影响。Truong等研究发现,“穷人”对贫困的理解与学术界和政策制定者有很大的不同,他们的旅游参与意愿与旅游带来的生活质量改善密切相关。刘逸等指出,社区参与有效提高了旅游发展嵌入性,且嵌入程度的高低与旅游发展水平、利益分配机制和学习机制关联紧密。而对于民族地区来说,居民的社区参与意愿及其影响因素则更为复杂多样。郭凌和王志章研究后提出,泸沽湖民族旅游地的社区参与制度已经嵌入地方社会的社会网络中,并通过所嵌入的社会网络对行动主体发挥约束作用。未来,应从借用社区的非正式制度、重视既有的社会网络、推动民族旅游社区的精英治理、发挥行动主体的积极性等4 个方面更好地构建社区参与制度。Chen等发现,贵州朗德苗寨自发展旅游业以来,建立了有效的社区组织,社区参与成为当地居民旅游受益的有效途径。与此同时,学者们还发现,民族村寨居民的社区参与意愿与旅游获益感密切相关。一般来说,社区参与程度越高,获益感越强,反之,则越弱。

总地来看,在旅游情境中,民族村寨属于一个特殊的地理单元。与一般旅游地相比,它们往往具有独特而典型的传统文化和自然生态环境,但是由于自然、社会、交通、区位等多重因素的叠加影响,大多处于欠发达状态,社区居民受教育程度普遍偏低、生活条件不甚理想。与此同时,在一些民族地区,社区居民虽然对发展旅游业的积极性较高,然而参与程度却处于较低水平,真正从旅游业中所获利益十分有限。如何提高民族村寨居民的社区参与能力,并切实提升他们的生活质量和主观幸福感,成为旅游扶贫和乡村振兴过程中不得不考虑的一个重要问题。尽管目前已有研究对民族地区居民的旅游影响感知、社区参与、主观幸福感等议题进行了深入分析,但是将它们统合于旅游扶贫情境下,并对其内在影响机制进行系统研究者尚少。因此,本文将在剖析民族地区居民旅游扶贫效应感知的基础上,进一步探讨其对主观幸福感和旅游扶贫参与意愿的影响机理,力图为该领域的理论研究提供一个新的视角,同时也为相关现实问题的解决提供参考。

1.4 研究假设

旅游扶贫效应感知、主观幸福感和社区参与意愿是旅游地居民心理与行为研究中的重要概念。明晰三者间的影响关系对深入探讨民族旅游地居民感知和态度、提升居民主观幸福感具有重要意义。然而,现有相关研究以民族旅游地社区居民为研究对象探讨上述变量间影响关系者甚少。故而,本文将基于一般旅游地居民旅游影响感知与态度的相关研究,结合旅游扶贫情境,进行研究假设的文献梳理和逻辑推演。

近年来,学者们对社区居民的旅游发展效应感知和态度之间的影响关系进行了诸多研究。Nawijn和Mitas 发现,社区居民旅游影响感知对其认知层面的生活满意度具有显著的正向影响。Li 等提出,旅游发展获益感知对社区居民主观幸福感具有显著的正向影响,旅游成本感知对社区居民主观幸福感具有显著的负向影响。Wang等指出,旅游业发展能够对当地居民的生活质量产生影响,并进一步对他们的旅游发展态度产生正向影响。与此同时,Cottrell等发现旅游业的正效应会对居民态度产生积极影响,并能显著提高其主观幸福感。李东等研究指出,经济状况和社区环境影响感知会显著正向影响居民的主观幸福感。而高园发现,旅游业发展从经济、社会、生态、文化和政治等不同方面对居民的主观幸福感产生深入影响。那么,在旅游扶贫背景下,民族旅游地社区居民的旅游发展效应感知和主观幸福感之间是否存在显著的影响关系?为了回答这一研究问题,本文提出以下研究假设:

H1:旅游扶贫正效应感知对主观幸福感产生显著正向影响

H2:旅游扶贫负效应感知对主观幸福感产生显著负向影响

社区参与是民族地区旅游业可持续发展的重要内容和关键环节。通常来说,旅游发展会给旅游地带来经济、社会和文化等多维度的影响,居民对旅游影响的认知不同,其对旅游业的态度也往往存在差异。近年来,学者们对居民旅游参与意愿的前因变量进行了诸多探讨。Zhang和Lei发现,社区居民对生态旅游的认知和态度,通过环境保护知识和旅游景观设计亲和力,影响其旅游参与意愿和热情。Ribeiro 等指出,社区居民对旅游业发展的经济正效应和负效应感知均会影响其旅游参与意愿。此外,Sirivongs 和Tsuchiya 以自然旅游地的社区居民为研究对象,发现积极的旅游发展效应感知会对居民态度和旅游参与意愿产生显著影响。杨秋宁指出,德峨镇女性参与旅游工作的意愿与经济和社会文化正效应因子之间存在显著的正向影响关系,与社会文化和环境负效应因子之间存在显著的负向影响关系。那么,在民族地区旅游扶贫情境下,当地居民的旅游参与意愿是否受效应感知的影响?两者的作用形式是否有异于其他研究案例地?为了回答上述问题,本文提出以下假设:

H3:旅游扶贫正效应感知对旅游扶贫参与意愿产生显著正向影响

H4:旅游扶贫负效应感知对旅游扶贫参与意愿产生显著负向影响

主观幸福感是评价社区居民心理状态的重要概念。它在效应感知(认知)和参与意愿(意向)的影响关系中起到一定程度的传导作用。Suess 等指出,旅游所产生的积极效应越明显,居民对旅游的满意度和主观幸福感则越强烈;同时,主观幸福感会对居民的旅游参与意愿产生积极影响。此外,刘美辰指出,构成居民社区心理融入的情感认同因素对垃圾分类政策参与影响显著,而社区心理距离和关系需求的满足则通过主观幸福感对垃圾分类政策参与产生显著影响。那么,民族地区居民在旅游扶贫的推动下,其主观幸福感是否会影响到社区居民的旅游参与意愿?同时,主观幸福感是否会在效应感知和参与意愿的影响关系中起到中介传导作用?为了回答这些问题,并结合前述研究假设H1~H4,本文提出以下假设:

H5:主观幸福感对旅游扶贫参与意愿产生显著正向影响

H6:主观幸福感在旅游扶贫正效应感知对旅游扶贫参与意愿的关系中具有中介效应

H7:主观幸福感在旅游扶贫负效应感知对旅游扶贫参与意愿的关系中具有中介效应

旅游从业经历是影响社区居民旅游影响感知和态度的重要因素。Kuvan 和Akan 发现,从事旅游相关工作的居民由于能够从旅游发展中获益,往往更能够“忍受”旅游发展过程中出现的负面影响,而未从事旅游相关职业的居民在旅游效应感知方面存在一定差异。因此,一些学者指出,在生计上依赖旅游业或者感知到经济上获益较大的居民,往往更趋向于对旅游的经济影响持正面评价,并会以更为积极的态度支持当地旅游发展。裴锦泽发现,从业经历是影响农户参与休闲农业的行为的重要因素之一。同时,高倩指出,旅游地居民主观幸福感与居民参与旅游业的程度存在显著相关,从事与旅游相关工作的居民主观幸福感较高。那么,在旅游扶贫情境下,对于旅游从业经历不同的居民而言,他们的旅游扶贫效应感知、主观幸福感、旅游扶贫参与意愿之间的影响关系是否会呈现出显著差异?为了回答这一问题,本文提出以下研究假设:

H8:旅游从业经历在旅游扶贫正效应感知对主观幸福感的影响中起调节作用

H9:旅游从业经历在旅游扶贫负效应感知对主观幸福感的影响中起调节作用

H10:旅游从业经历在旅游扶贫正效应感知对旅游扶贫参与意愿的影响中起调节作用

H11:旅游从业经历在旅游扶贫负效应感知对旅游扶贫参与意愿的影响中起调节作用

H12:旅游从业经历在主观幸福感对旅游扶贫参与意愿的影响中起调节作用

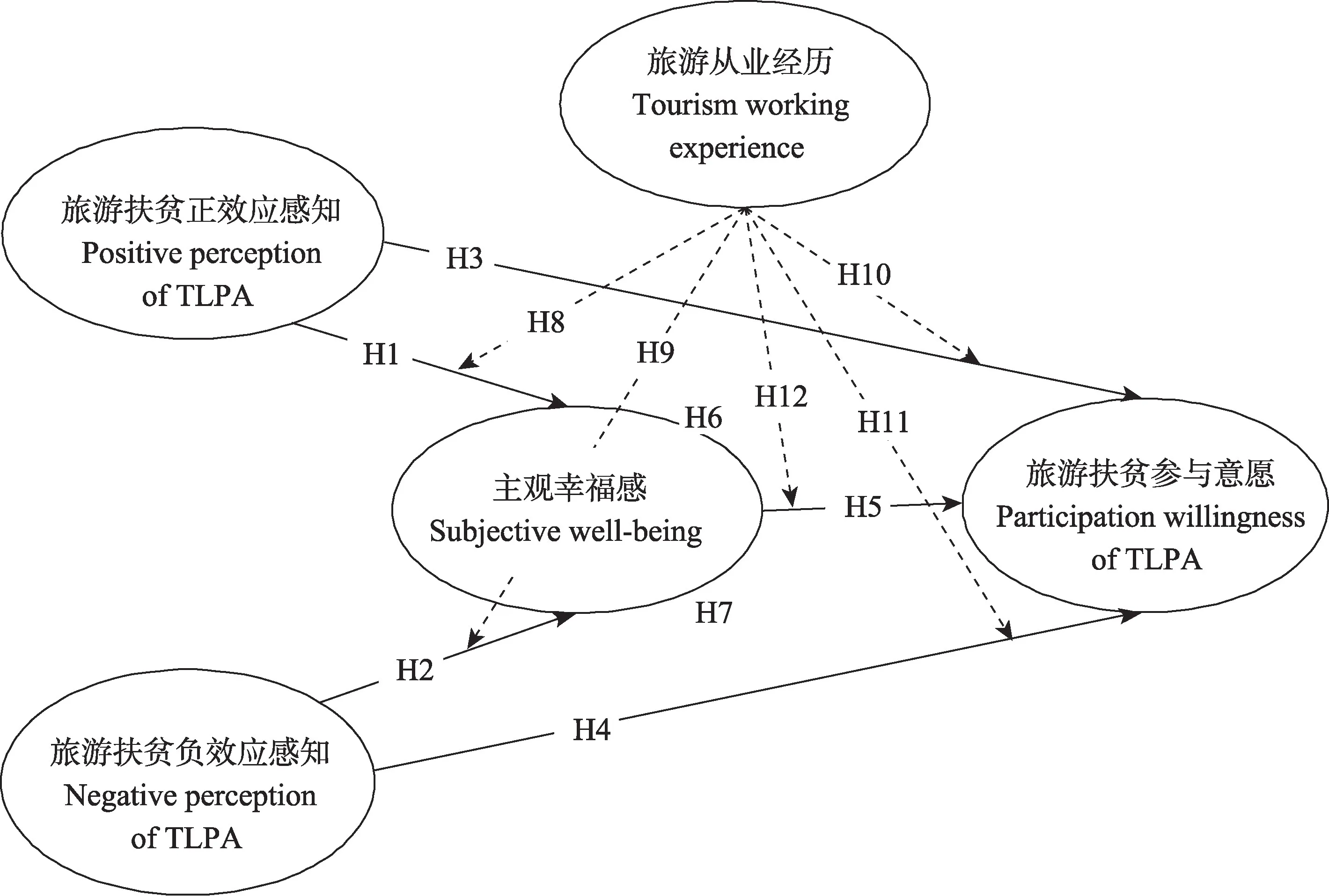

1.5 研究模型

根据上述研究假设,构建由旅游扶贫效应感知、主观幸福感、旅游从业经历与旅游扶贫参与意愿构成的研究模型(图1)。该模型包括5 个结构变量和12个研究假设。

图1 研究模型Fig.1 Research model

2 研究设计

2.1 案例地概况

本研究的案例地位于贵州省铜仁市江口县,地处梵净山景区周边。2018 年7 月2 日,在第42 届世界遗产大会上,梵净山被认定为世界自然遗产。2018年10月17日,梵净山成功晋升为国家5A级景区。作为国家级自然保护区、世界“人与生物保护网络”(Man and Biosphere Reserve Network,MAB)成员,梵净山拥有中国十大避暑名山、佛教名山等诸多荣誉称号。近年来,江口县主打环梵净山“金三角”文化旅游创新区战略牌,开创了“景区带村”的旅游扶贫新模式。在梵净山景区的带动下,亚木沟景区、云舍土家村也开始大力发展乡村旅游,使得寨沙侗寨、寨抱村和云舍村走上了旅游扶贫的致富之路。2019 年,江口县入选“中国县域旅游竞争力百强县市”。值得注意的是,旅游扶贫在促进基础设施改善、带动经济发展、提高居民生活质量的同时,也产生了社区参与率不高、环境质量下降等问题。寨沙侗寨、寨抱村和云舍土家村的旅游发展进程,是中国民族地区旅游扶贫的一个缩影,能够较好地反映居民在旅游发展过程中的态度倾向及其内在影响机理。因此,本研究选取三者作为案例地,具有一定的典型性和代表性。

2.2 问卷设计

本文在参考国内外相关文献的基础上,结合专家意见对调查问卷进行了设计。(1)旅游扶贫效应感知。在参考Šegota 等、汪侠等相关研究的基础上,并结合案例地的实际情况,从经济、社会和环境3个维度的正负两个方面对旅游扶贫效应感知量表进行设计,共包括37个题项。(2)旅游扶贫参与意愿。参照卢冲等关于藏区贫困农牧民参与旅游扶贫意愿的相关研究,设计了题项“我愿意参与到旅游扶贫工作之中”以测量社区居民旅游扶贫参与意愿。(3)主观幸福感。为了更为精准地测量社区居民的主观幸福感,并兼顾被调查者的理解程度(通俗易懂性),本文在参考傅利平和贾才毛加的相关研究基础上,采用单维度指标“总地来说,您觉得您的生活是否幸福?”测量社区居民的主观幸福感。(4)样本的人口统计学特征。主要包括性别、年龄、出生地、居住时间、旅游从业经历等题项。其中,第1~3 部分的题项采用5 点Likert 量表测量居民的感知和态度,第4部分为单项选择题。

2.3 数据收集

2019 年2 月,调查人员采取随机拦访和入户调查的方式,分别在云舍土家村、寨沙侗寨和寨抱村进行了问卷调查。全程共发放问卷428份,收回406份,回收率为94.9%。剔除回答不完整、答案为同一选项及其他不符合作答要求的问卷后,共得到有效问卷394份,有效率为92.1%。

调查样本的基本情况如表1 所示。性别上,男女比例基本相当,分别为48.7%和51.3%。年龄方面,各个年龄段分布较为均衡,其中,18~30 岁的受访居民比例最高,达到21.8%。出生地方面,在当地出生者占72.3%,而非当地出生者仅为27.7%。在居住时间方面,以在当地居住10 年以上的居民为主,占比达73.9%。旅游从业经历方面,无从业经历者比例较高,为58.1%,其次为旅游从业经验大于5年者,占比为17.1%。在样本来源上,来自云舍土家村的居民占比最高,达44.9%,寨抱村次之,为32.2%,寨沙侗寨比例最低,仅为22.9%。

表1 调查样本人口统计学特征Tab.1 Sample demographic characteristics

3 结果分析

3.1 探索性因子分析

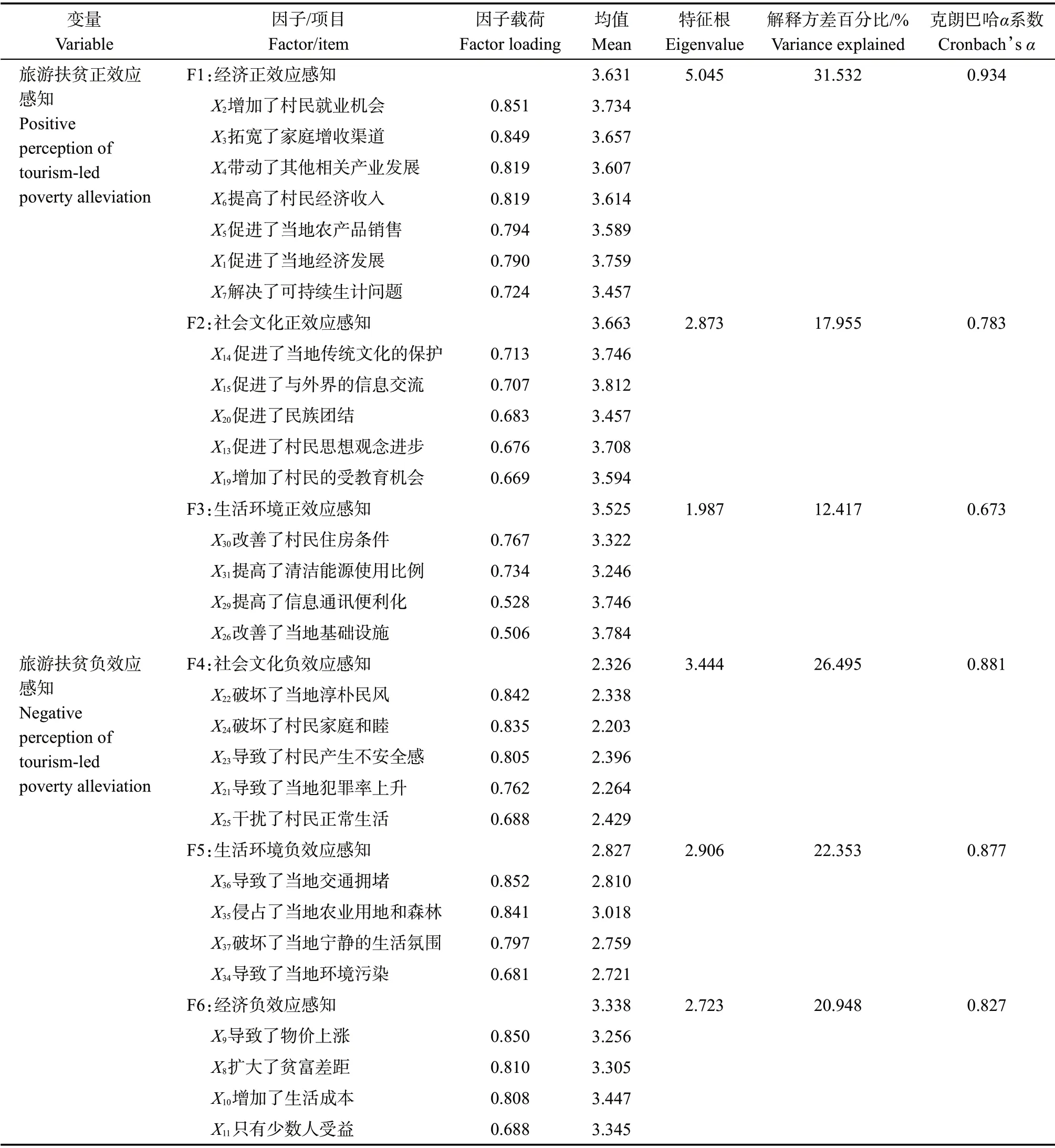

本文采用SPSS 25.0 对旅游扶贫正负效应感知题项分别进行了探索性因子分析。其中,正效应感知的分析结果显示,KMO值为0.898,Bartlett’s球形检验值为5135.799,伴随概率值为0.000,表明量表的内部原始变量间存在较高的相关性,适宜做因子分析。利用主成分分析法,以因子载荷低于0.4、交叉载荷大于0.4、因子对应的题项数少于2等标准作为题项删选依据,选用方差最大化正交旋转法提取公因子。历经多轮淬炼,最终析出由16个题项构成的3 个公因子,总解释方差占比为61.904%,且3 个公因子的Cronbach’s系数均大于0.6,表明各因子内部一致性较强(表2)。根据因子载荷矩阵,将3个公因子依次命名为:F1(经济正效应感知)、F2(社会文化正效应感知)、F3(生活环境正效应感知)。

负效应感知的分析结果显示,KMO值为0.884,Bartlett’s 球形检验值为2883.096,伴随概率值为0.000,适宜做因子分析。同样依据前述分析方法和题项删选标准进行数据分析,可以发现共能析出由13 个题项构成的3 个公因子,总解释方差占比为69.796%,且3 个公因子的Cronbach’s系数均大于0.8,表明量表内部一致性较强(表2)。根据因子载荷矩阵,将3 个公因子依次命名为:F4(社会文化负效应感知)、F5(生活环境负效应感知)、F6(经济负效应感知)。

表2 探索性因子分析Tab.2 Results of exploratory factor analysis

从均值分析来看,旅游扶贫正效应感知析出的3个公因子均值得分均在3.5分以上,其中,“社会文化正效应感知”最高,为3.663;“经济正效应感知”次之,为3.631;“生活环境正效应感知”为3.525,表明受访者对于旅游扶贫的社会文化、经济、生活环境不同维度的正向感知明显,对旅游扶贫正效应具有较高的认知水平。从旅游扶贫负效应感知维度来看,3 个公因子均值差别较大。其中,“经济负效应感知”均值相对最高,为3.338;“生活环境负效应感知”次之,为2.827;最低的是“社会文化负效应感知”,为2.326,表明受访者对于旅游扶贫带来经济负效应较为认可,而社会文化和生活环境负效应感知不明显。总体而言,当地居民既能够充分认识到旅游扶贫所带来的增加就业机会、促进当地经济发展、提高家庭收入等积极效应,也在一定程度上感受到了物价上涨、生活成本增加、利益分配不均等问题。

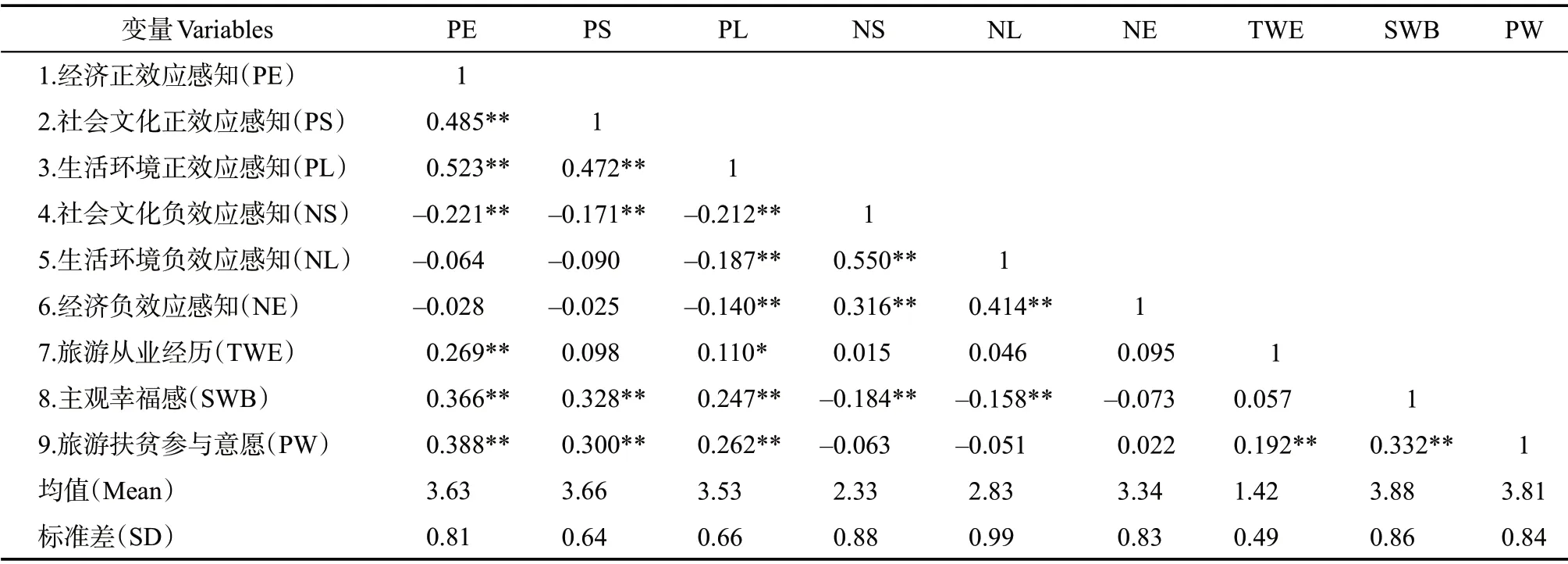

3.2 变量间的相关分析

为更好地检验旅游从业经历的调节作用,对“旅游从业经历(您从事旅游相关工作的时间)”的相关选项进行合并,将从事旅游相关工作时间为“3年以下”“3~5 年”“5 年以上”的3 个选项合并为“有旅游从业经历”,编码为1(样本数量为165);从事旅游相关工作时间为“无”则归属为“无旅游从业经历”,编码为0(样本数量为229),由此将“旅游从业经历”变更为二分类变量。在此基础上,对本研究所涉及的自变量、因变量、调节变量之间的相关性进行分析(表3)。结果表明,主观幸福感与经济正效应感知(=0.366,<0.01)、社会文化正效应感知(=0.328,<0.01)、生活环境正效应感知(=0.247,<0.01)之间存在显著的正向影响关系,而与社会文化负效应感知(=-0.184,<0.01)、生活环境负效应感知(=-0.158,<0.01)之间存在负向的影响关系。同时,旅游扶贫参与意愿与经济正效应感知(=0.388,<0.01)、社会文化正效应感知(=0.300,<0.01)、生活环境正效应感知(=0.262,<0.01)、主观幸福感(=0.332,<0.01)之间存在显著的正向影响关系。上述自变量与因变量之间的相关关系,为下文研究各主要变量之间的影响关系奠定了基础。

表3 各变量的均值、标准差及相关系数Tab.3 Means,standard deviations and correlations

3.3 阶层回归分析

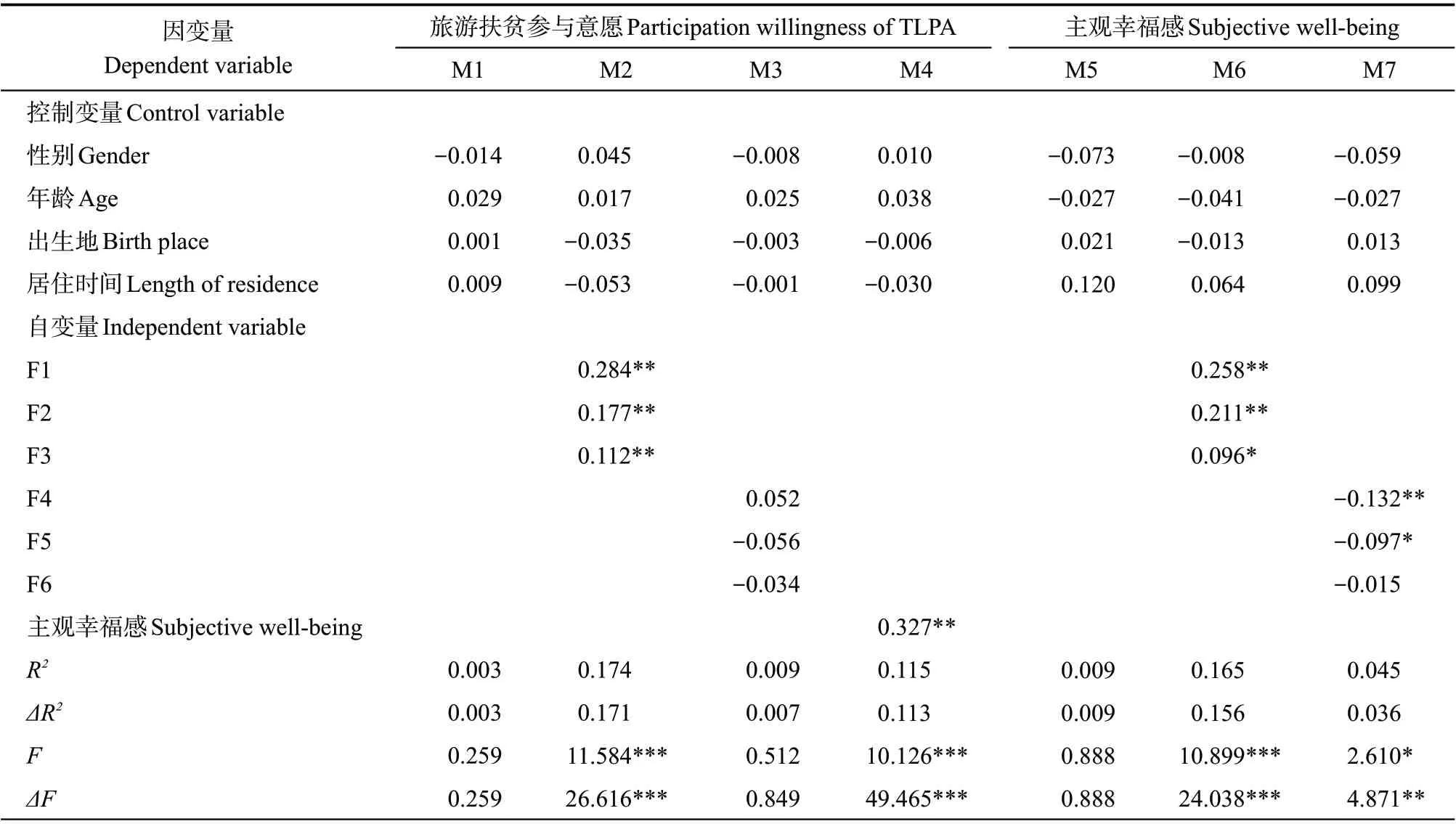

为验证研究假设H1~H5,本文分别以旅游扶贫参与意愿和主观幸福感作为因变量,进行了5 次阶层回归分析(表4)。首先,由于居民的部分人口统计学特征可能影响回归结果,参照Horng 等的做法,将人口统计学特征变量中的“性别”“年龄”“出生地”“居住时间”“旅游从业经历”等5 个题项进行标准化处理后作为控制变量。其次,将探索性因子中析出的6个居民旅游扶贫效应感知因子按照因子得分保存为变量。而后,以旅游扶贫参与意愿作为因变量,建立模型M1~M4。其中,M1 引入人口统计学特征的5 个变量,M2 在M1 基础上加入正效应感知3 个因子作为自变量,M3 在M2 基础上加入负效应感知3 个因子作为自变量,M4 在M3 基础上加入主观幸福感作为自变量。而后,以居民主观幸福感作为因变量,建立模型M5~M7。其中,M5 以人口统计学特征的5 个变量作为自变量,M6 在M5 基础上加入正效应感知的3个因子作为自变量,M7在M6 基础上加入负效应感知的3 个因子作为自变量。分析结果如表4所示,具体包含以下内容:

表4 分层回归分析结果Tab.4 Results of hierarchical linear regression analysis

(1)以旅游扶贫参与意愿作为因变量时,模型M1 的值为0.003,表明人口统计学特征可以解释参与意愿0.3%的变化原因。检验未通过(=2.027,>0.05),说明人口统计学特征对旅游扶贫参与意愿未产生显著的影响作用。模型M2的值变化呈现显著性(<0.01),值由0.003上升至0.174,表明正效应感知对参与意愿有14.9%的解释力度。具体来看,经济正效应感知因子(M2,=0.284,<0.01)、社会文化正效应感知因子(M2,=0.177,<0.01)和生活环境正效应感知因子(M2,=0.112,<0.01)对参与意愿均有明显的正向影响作用,假设H3得到支持。模型M3的值变化没有呈现出显著性,值变化仅为0.007,意味着负效应感知对模型没有解释意义,假设H4不成立。模型M4的值变化呈现出显著性(<0.001),值变化为0.113,表明主观幸福感对旅游扶贫参与意愿有11.3%的解释力度。具体来看,主观幸福感对旅游扶贫参与意愿有明显的正向影响(M4,=0.327,<0.01),假设H5得到支持。

(2)以主观幸福感为因变量时,模型M5的值为0.009,检验未通过(=0.888,>0.05)。可见,人口统计学特征中的相关变量不能具体解释居民的主观幸福感。模型M6的值变化显著(0.05),值由0.009 上升至0.165,表明正效应感知对旅游扶贫参与意愿有16.5%的解释力度。具体来看,经济正效应感知因子(M6,=0.258,<0.01)、社会文化正效应感知因子(M6,=0.211,<0.01)和生活环境正效应感知因子(M6,=0.096,<0.05)均对主观幸福感有显著的正向影响,假设H1 得到支持。模型M7 的值变化呈现出显著性(Δ=4.871,<0.01),值变化为0.036,表明负效应感知对主观幸福感存在显著影响,对主观幸福感有3.6%的解释力度。具体来看,社会文化负效应感知因子(M7,=-0.132,<0.01)、生活环境负效应感知因子(M7,=-0.097,<0.05)均对主观幸福感有显著的负向影响,而经济负效应感知因子对主观幸福感不具有显著的负向影响(M7,=-0.015,>0.05)。因此,假设H2 部分成立。

3.4 中介效应检验

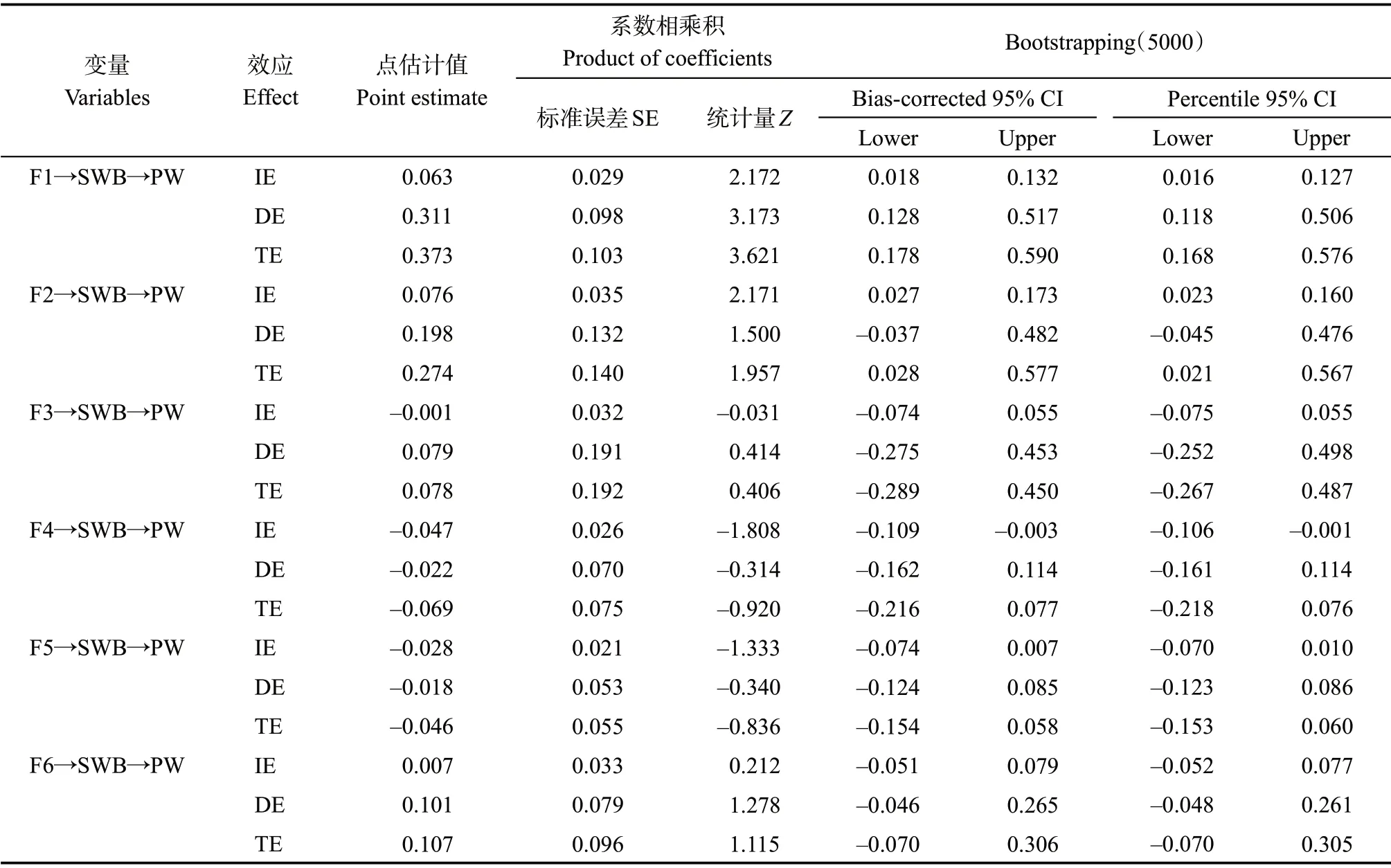

为进一步验证居民主观幸福感在旅游扶贫效应感知对旅游扶贫参与意愿的影响中是否具有中介效应,利用Amos 24.0 软件中的Bootstrap 抽样检验方法,设置重复抽样次数为5000,对主观幸福感进行中介效应检验,结果如表5所示。

表5 中介效应检验结果Tab.5 Results of mediating effect test

在正效应感知维度下:(1)主观幸福感在经济正效应感知与旅游扶贫参与意愿之间的间接效应和直接效应的点估计值分别为0.063 和0.311,Biascorrected 95%置信区间和Percentile 95%置信区间内均不包含0,表明主观幸福感在经济正效应感知对旅游扶贫参与意愿的影响中起到部分中介作用。(2)主观幸福感在社会文化正效应感知与旅游扶贫参与意愿之间的间接效应点估计值为0.076,且其Bias-corrected 95%置信区间和Percentile 95%置信区间内均不包含0。而在直接效应中,其点估计值为0.198,Bias-corrected 95%置信区间和Percentile 95%置信区间内均包含0,表明主观幸福感在社会文化正效应感知对旅游扶贫参与意愿的影响中具有完全中介作用。(3)主观幸福感在生活环境正效应感知与旅游扶贫参与意愿之间的间接效应和直接效应中,点估计值分别为-0.001和0.079,而Biascorrected 95%置信区间和Percentile 95%置信区间内均包含0,因此中介作用不存在。

在负效应感知维度下,主观幸福感在社会文化负效应感知、生活环境负效应感知、经济负效应感知与旅游扶贫参与意愿之间的关系中,Bias-corrected 95%置信区间和Percentile 95%置信区间内均包含0,表明中介效应不存在。

综上所述,主观幸福感在经济正效应感知对旅游扶贫参与意愿的影响中起到部分中介作用,在社会文化正效应感知对旅游扶贫参与意愿的影响中起到完全中介作用。研究假设H6部分成立。

3.5 调节效应检验

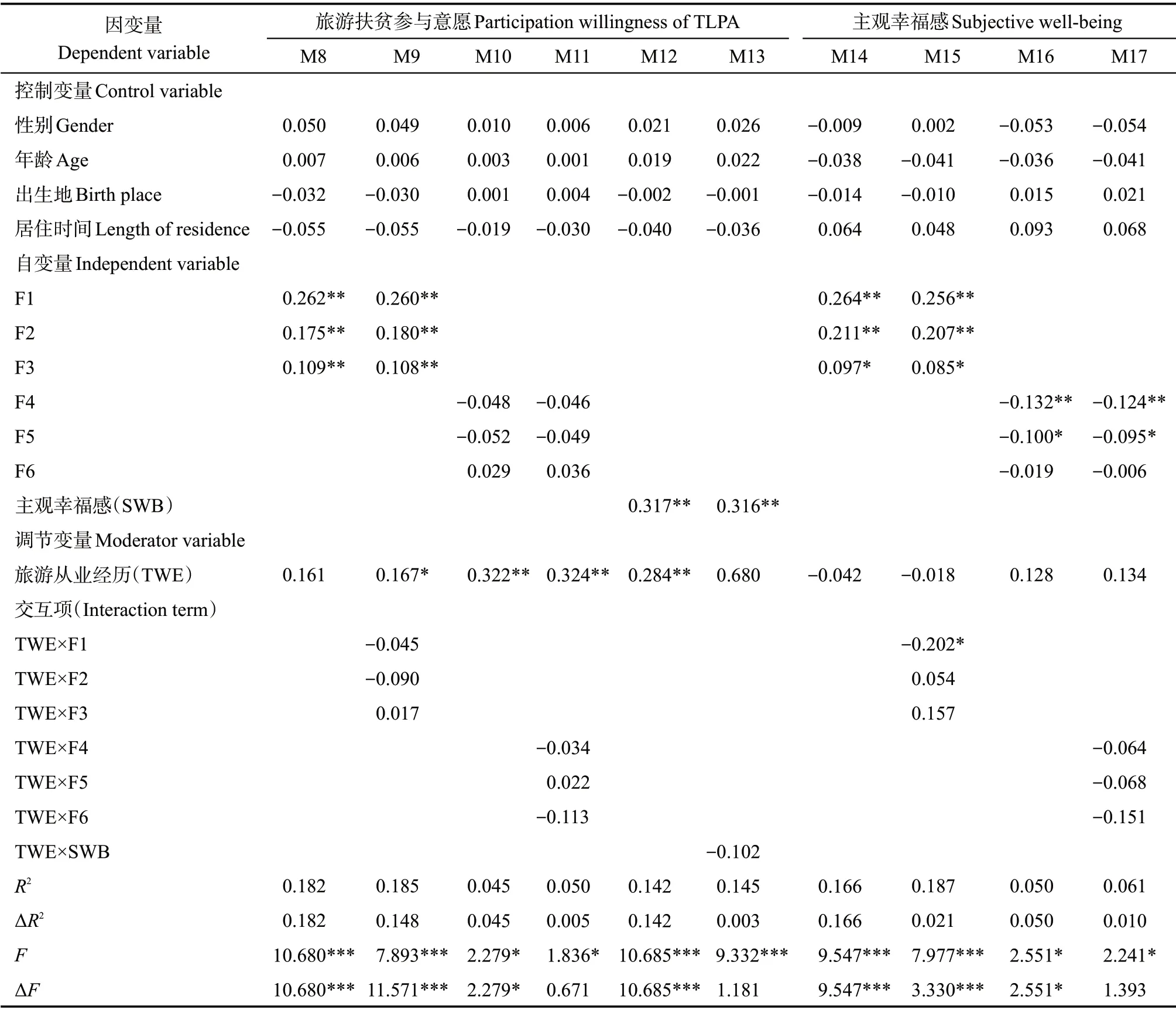

为验证研究假设H8~H12,本研究采用温忠麟等建议的阶层回归分析法以检验旅游从业经历的调节作用。首先,对自变量和调节变量作中心化处理后,将自变量、控制变量(性别、年龄、出生地、居住时间)和调节变量(旅游从业经历)放入阶层回归模型自变量的第一层,分别以旅游扶贫参与意愿、主观幸福感为因变量构建基础模型(M8、M10、M12、M14、M16)。在此基础上,将旅游扶贫正效应感知的3 个因子(F1~F3)、负效应感知的3 个因子(F4~F6)、主观幸福感(SWB)与调节变量“旅游从业经历”(TWE)分别两两相乘,得到7 个交互项,依次放入第二层次的自变量之中,得到模型M9、M11、M13、M15、M17(表6)。

从表6可以看出:(1)以旅游扶贫参与意愿作为因变量时,相关自变量与调节变量的交互项均未达到显著水平(M9、M11、M13),表明居民的旅游从业经历并不会起到显著的调节作用。(2)以主观幸福感作为因变量时,模型M15中经济正效应感知与旅游从业经历的交互项对主观幸福感呈现出显著的负向影响(M15,=-0.202,<0.05),且值变化呈现出显著性(Δ=3.330,<0.001),变化量为0.021,表明该模型具有显著意义,这表明旅游从业经历在旅游扶贫经济正效应感知对主观幸福感的影响关系中存在显著的调节作用,即相较于有旅游从业经历的居民,无旅游从业经历者的旅游扶贫经济正效应感知对其主观幸福感的正向影响更强。研究假设H8 得到部分支持,而研究假设H9~H12 未得到支持。

表6 旅游从业经历的调节效应回归分析Tab.6 Results of regression analysis for moderating effect of tourism working experience

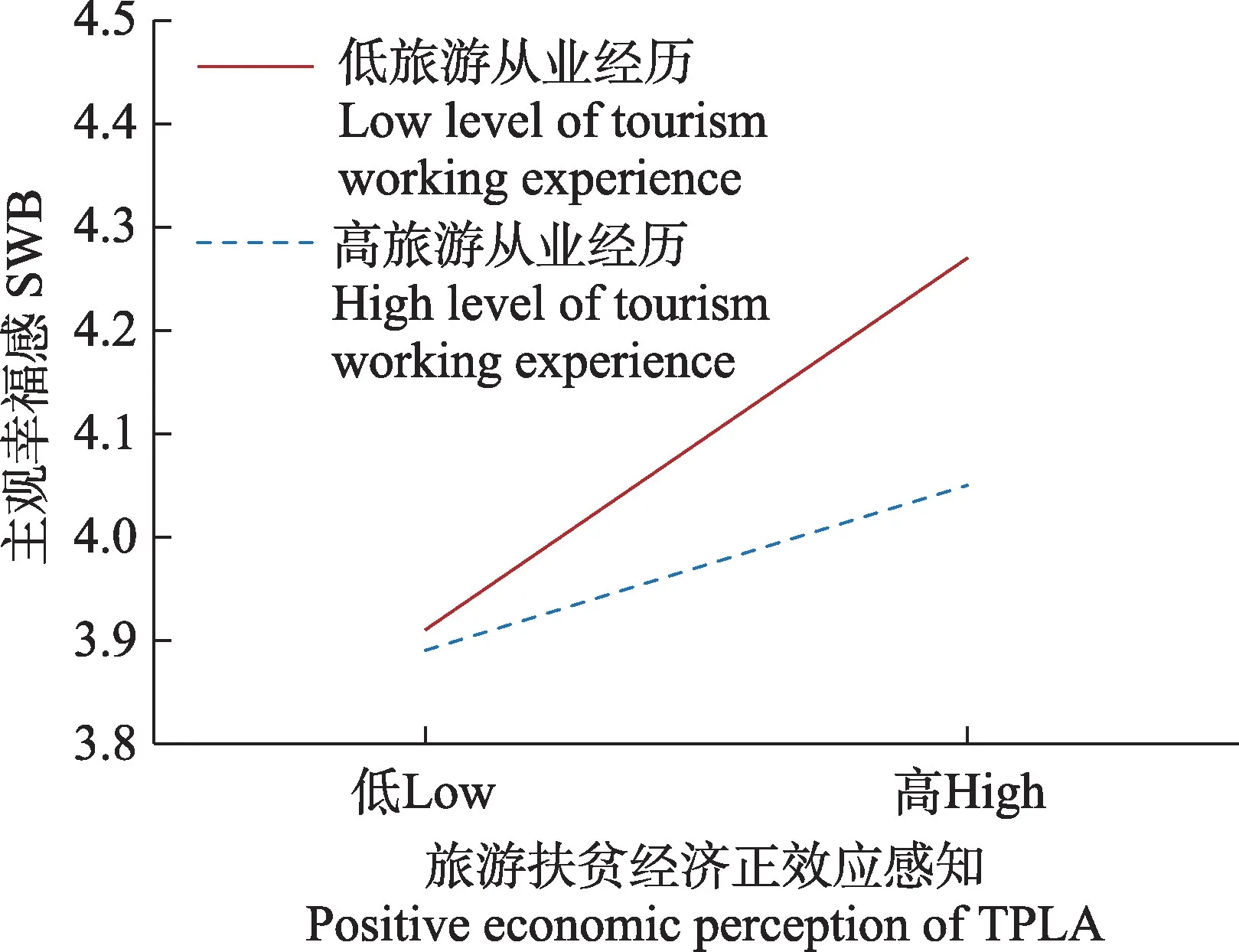

为了更为直观地呈现旅游从业经历的调节作用,本研究以该变量的均值加减一个标准差作为分组标准,分别对高从业经历和低从业经历水平下旅游扶贫经济正效应感知和主观幸福感的关系进行描绘,结果如图2 所示。实线与虚线分别表示低从业经历和高从业经历水平下,社区居民的旅游扶贫经济正效应感知和主观幸福感之间的影响关系强度。从图2可以看出,实线的斜率高于虚线,这表示对于那些旅游从业经历较低的社区居民而言,旅游扶贫经济正效应感知对其主观幸福感的正向影响程度更大,而对于旅游从业经历较高的社区居民而言,旅游扶贫经济正效应感知对其主观幸福感的正向影响程度则相对较弱。由此表明,旅游从业经历能够在旅游扶贫经济正效应感知与主观幸福感的影响关系中发挥显著的调节作用。

图2 旅游从业经历的调节效应Fig.2 The moderating effect of tourism working experience

4 结论与讨论

4.1 结论

本文以贵州省梵净山周边3 个民族村寨为案例,探讨了社区居民旅游扶贫效应感知、主观幸福感和旅游扶贫参与意愿之间的影响关系。主要结论如下。

(1)旅游扶贫正负效应感知分别由经济、社会文化、生活环境3个维度的因子构成,社区居民对正效应感知明显高于负效应感知。这与李佳和田里的研究结果具有相似性,即社区居民对旅游扶贫的正面效应感知明显,而对负面效应不甚敏感。具体来说,在本研究中社区居民对社会文化正效应和经济正效应的认可最高,表明旅游扶贫对当地经济、社会文化产生了明显的积极影响,如增加了就业机会、提高了经济收入、促进了与外界的信息交流以及民族团结等。蒋莉和黄静波同样发现,当地居民往往对旅游扶贫的社会文化和经济效应感知明显,而对环境效应感知尚不明显。负效应感知方面,尽管社区居民对于经济负效应有一定的认可度,但总地来看,正效应感知明显高于负效应。这在一定程度上说明,民族地区旅游产业发展在地区扶贫和乡村振兴方面发挥了重要的积极作用。尤其对解决农民增收和就业问题,以及促进思想进步和民族团结等方面具有不可忽视的作用。另外,需要引起注意的是,旅游产业发展也可能会导致民族地区居民生活成本增加和贫富差距加大。因此,未来在重点关注旅游扶贫正效应的同时,还需要关注可能出现的负面影响,并采取有效措施对其进行规避,以提升旅游扶贫在民族地区乡村振兴中的实效。

(2)旅游扶贫正效应感知对主观幸福感具有显著的正向影响,而社会文化负效应和生活环境负效应感知对主观幸福感具有显著的负向影响。这一发现与高园、Suess 等的研究具有一定的相似性。他们发现,旅游发展的正面效应越明显时,社区居民的主观幸福感则越强烈;相反,贫富差距加大、生活环境破坏等负面效应越明显时,主观幸福感则会显著降低。同时,本文还发现居民的主观幸福感对其旅游扶贫参与意愿具有显著的正向影响。该结论与李瑞等提出的“居民满意度越高,就越支持当地旅游发展”的观点较为一致。不过较为独特的是,民族地区多处偏远地区,经济发展相对缓慢,基础设施较为落后,随着扶贫工作的不断推进,乡村旅游有效带动了当地的经济增长,改善了居民的生活质量,进而提升了他们的主观幸福感,因而社区居民对旅游扶贫具有较高的参与意愿。此外,本研究还发现,旅游扶贫正效应感知对居民的旅游参与意愿具有显著正向影响,即社区居民对旅游扶贫的正效应感知越强烈,其对旅游扶贫的参与意愿则越强。这在一定程度上印证了Sirivongs和Tsuchiya、许忠伟和曾玉文的研究结论。他们发现,积极的旅游发展效应感知会对居民态度和旅游参与意愿产生显著影响。因此,为了进一步提升民族村寨社区居民旅游参与意愿,有必要首先提高旅游扶贫工作的成效,并切实改善他们的生活质量,提高主观幸福感。只有显著的旅游发展成效,才能吸引更多的社区居民参与其中。

(3)主观幸福感在居民的旅游扶贫正效应感知与参与意愿之间存在一定的中介作用。具体来说,主观幸福感在经济正效应感知对参与意愿的影响中起到部分中介作用,而在社会文化正效应感知对参与意愿的影响中起到完全中介作用。这一结论与Suess 等提出的“旅游获益通过居民主观幸福感和生活满意度影响其参与旅游工作意愿”的结论较为吻合。本研究发现,乡村旅游有效带动了民族村寨的经济发展,给社区居民带来了就业机会,并提高了其经济收入。同时更重要的是,旅游发展还重塑了民族地区单一的生产关系,使农田、林地和房产等资产作为旅游资本被推向市场,并由此带来社区生计方式的重构。在旅游世界中,居民作为一种独特的“角色身份”参与到旅游发展过程之中,并由此产生新的经济和社会心理收益,显著提升了其生活品质和主观幸福感,反过来他们参与旅游发展的意愿也得到明显增强。总之,主观幸福感在社会文化和经济正效应感知对旅游扶贫参与意愿的影响关系中,扮演着重要的角色,未来需要重点加以关注。

(4)居民旅游从业经历在旅游扶贫经济正效应感知与主观幸福感的影响关系中起到显著的调节作用。具体来说,相较于有旅游从业经历的社区居民,无旅游从业经历者感知到的旅游扶贫经济正效应对其主观幸福感的正向影响程度更大。可能的原因在于,与有旅游从业经历的居民相比,无从业经历的村民对发展旅游所带来的经济效益更为敏感。从而在经济正向效应出现某种程度增长时,其主观幸福感会有一个较大幅度的提升。这一结论表明,旅游从业经历是影响居民旅游扶贫效应感知与幸福感之间关系的重要变量,应加以重视。尽管已有学者验证了旅游从业经历在上述关系(旅游效应感知→主观幸福感)中的预测作用,以及它在社区居民感知与评价中表现出的差异性,然而少有人对其调节作用展开专题研究。本研究着眼于旅游从业经历在旅游扶贫效应感知、主观幸福感、旅游扶贫参与意愿三者间影响关系中的调节作用,对于深入认识上述变量间的影响机制具有重要的理论意义。尤其有助于深化理解旅游从业经历在“经济正效应感知→主观幸福感”关系中的调节作用。但需要说明的是,本研究结论并非否定社区参与对居民主观幸福感的正向影响和提升作用,而是在某种程度上强调,应进一步关注未参与到旅游发展中的居民,因为他们幸福感的提升更有赖于经济效应的增加。

4.2 边际贡献

本研究可能的边际贡献主要体现在以下3个方面:(1)研究视角方面,本研究立足于“个体”视角,对民族旅游地社区居民的旅游扶贫效应感知、主观幸福感和参与意愿等变量之间的影响关系进行了分析,为深入认识微观情境下旅游扶贫效应及其影响机制提供了一个新的视角。(2)研究内容方面,将“主观幸福感”嵌入“旅游扶贫效应感知-参与意愿”的影响链条之中,论证了三者之间的影响关系,有助于厘清旅游扶贫情境下社区参与意愿的复杂影响机制,能够在一定程度上为后续相关研究提供方向指引与理论启示。(3)实践价值方面,本研究重点探讨了旅游扶贫成效、主观幸福感等民生问题,能够为目的地管理者基于民生视角制定相关发展政策提供参考,进而推动实现民族旅游地居民生活质量提升和乡村经济振兴的双重目标。

4.3 实践启示

本研究对乡村旅游的高质量发展和乡村振兴战略的推进具有一定的启示意义。(1)民族地区乡村旅游发展过程中,不仅要关注经济效应,同时还应该兼顾社会文化和环境等方面的提升,保护优秀传统文化、改善生活条件、优化人居环境,建设“宜居、宜业、宜游”的美丽乡村。(2)合理推进乡村振兴和旅游开发工作,在提高旅游正面效应的同时,注重消解可能引致的负面影响,以提升社区居民的幸福感和生活品质。(3)构建乡村旅游社区参与机制,引导居民切实参与到旅游决策、教育培训、经营管理、利益分配等过程之中,提升社区居民的主体意识和权力感,让他们不仅在经济上获益,还能够从政治、文化、环境等多个方面感受到旅游发展带来的积极效应和主观幸福感。

4.4 研究不足与展望

本文仍存在一些不足,需要后续进一步深入探讨。一是本文采用了横断数据收集方法,缺乏对研究对象的持续跟进。随着当地乡村旅游发展水平和质量不断提升,居民的效应感知和主观幸福感会呈现出动态变化的特征,未来有必要对其进行历时性跟进追踪。二是本文尽管选取了3个案例进行实证分析,但只是民族旅游发展和旅游扶贫工作的一个缩影,不能代表全国民族地区旅游扶贫的整体情况。基于上述局限之处,未来有必要采用历时性研究方法,并进一步丰富研究对象、拓宽研究视角,以对相关地区乡村旅游发展情况进行持续关注和深入研究。