大类招生背景下农林院校风景园林专业课程体系构建

2022-08-20张淑梅刘保国姚晓军李永华

张淑梅,刘保国,姚晓军,孟 南,李永华

(河南农业大学 风景园林与艺术学院,河南 郑州 450000)

一、河南农业大学风景园林本科专业定位与人才培养构想

河南农业大学风景园林学科源自1913 年林学系园艺组,60 年代初试办两届,1987 年恢复招生。该学科是国家林业局和省级A 类特色骨干学科,2001 年获批园林植物与观赏园艺的硕士授权点,2004 年获批城市规划与设计(含风景园林)的硕士授权点,2011 年成为首批全国19 家高校风景园林一级学科博士点培养单位之一,也是河南省唯一的省属高校设计类博士点。2019年获批博士后流动站。目前,河南农业大学风景园林专业共设置地景生态系统调控、植物资源开发与利用、风景园林规划设计与理论、园林历史与遗产保护和植物多样性5 个专业方向。长期以来,该专业扎根中原,挖掘整理中原园林典籍,梳理了一系列大中原地区造园历史变迁与方法,结合地域特色,提出了以生态为基础、形态为指导、文态为内涵、心态为宗旨的设计思想,形成了具有中原特色的设计理论。依托中原绿地资源数据库、河南省风景园林国际联合实验室、河南省花卉工程技术研究中心等平台,已基本形成了人才培育、科技创新、国际交流、社会服务等多方共赢的学科发展模式,支撑了“黄河流域生态保护与高质量发展”的国家战略,同时,提出了“三域”(流域、路域和风域)导向下的城市绿地景观与自然山水格局相适应的规划理论,在地景生态系统调控方面形成了特色专业优势。

河南农业大学风景园林本科专业在人才培养方面秉承“厚德包容、跨界融合、集成创新”的理念,以现有的本、硕、博、博士后“多层次”的人才培养构架为基础,夯实本科教育的基础性、阶段性、大众性。风景园林学是一门建立在自然学科和人文学科基础上的应用学科,核心是协调人与自然的关系,具有交叉性高、综合性强、涵盖范畴广等特点。因此,在培养过程中,更加注重通识教育,以资源保护、景观生态、空间营造和传统园林美学等为基础理论,综合运用工、理、农、文、管理学等不同门类的知识。目前,毕业校友在河南省乃至国内外都享有较高的评价。在未来的发展中,需要继续坚持“以本为本”,立足河南,望眼中国,加快建设高水平本科教育,努力培育具有国际学术视野、国家生态安全责任、服务人居环境建设、传承中原地域文脉的规划设计人才。

二、风景园林专业培养面临的问题

(一)学生专业学习兴趣不高

大学班级管理与高中有明显不同,主要是班级的自我管理与自我服务。大学学习主要是学习方法和学习主动性的改变,需要由“要我学”到“我要学”的根本上的改变,那么改变的抓手就是兴趣的培养。风景园林专业近几年一直是热门专业,且市场需求量较大,导致学生有盲目跟风的现状,外加该专业需要一定的绘图和美学基础,学生在低年级面对大量的绘图作业时,会表现出消极甚至厌学的情绪,逐渐降低对自己所学专业的认同感,长时间发展会影响到学生们在专业学习中的积极性。另一方面,在高考招生过程中,很多学生由于受到高考分数的限制,不能选择自己喜欢的专业,尽管校方相继出台了一系列应对政策,例如学生入学后的专业二次转换等,但是由于受到名额和条件的约束,学生二次转换专业极为困难,大部分同学很难如愿,由此导致后期出现的不同阶段转专业或跨行。

(二)职业规划能力欠缺

缺少目标性职业观的培养。大学教育体系是一个螺旋上升的结构,大学生的职业规划并不只是寻找方向的问题,应当从更加系统化的角度,树立管理职业生涯的意识。针对河南农业大学风景园林专业本科教育来说,专业课应结合行业通识理论,从认知自己、认知行业、认知职业类型、确定职业目标、梳理并执行五个方面,结合本科基础教育体系,特别是在实践教学环节里,融入行业相关知识,帮助学生塑造目标职业观。近几年,由于行业发展迅速,相关规范与顶层设计不断更新,因此总是出现表面化、理论化的问题,导致学生们依然在毕业阶段出现盲目就业、行业不自信的问题。

(三)教育规模扩张中的资源约束

近年来,我国高等教育规模的扩张,其主体是高校本科教育的扩张。河南农业大学风景园林本科专业源自该校林学院园林系,以园林植物培育与应用、绿地规划设计教学团队为核心,全面统筹课程育人质量。近年来,随着城市高强度、快速度的发展,行业对建筑大类专业的毕业生需求迫切,本专业生源数量逐年递增,除了每年度招生人数的增长,同时包含转专业的学生,平均每届学生数量增长约27%,由此,导致高校教学师生比不匹配、教学基础设施资源日趋紧张。

三、建筑大类培养卓越风景园林师的本科专业课程体系优化

(一)系统自治转向系统共治

建筑大类本科应逐渐摆脱以往对单一个体的依赖,转向依靠系统共治的支撑。建筑类主干学科包括建筑学、城乡规划学、风景园林学,学科群的相关专业主要包括地理科学类、生态学类、历史学类、设计学类、土木类、测绘类、管理学类等理工农科。在学生刚入大一阶段就开展相关专业通识课程,在学期末开展“基础类课程联合设计”,强化学生完成分类基础课的输出和应用;在大二阶段,完成专业小类的分流,开展专业基础课,以风景园林为例,将更多体现风景园林的客观朴素性、社会公众意识、社会价值等知识贯穿课程体系,通过“专业基础类课程联合设计”完成大二阶段专业基础课的系统输出;在大三阶段,开展专业课的训练,利用各类专题,例如“城市双修”即生态修复和城市修补的专项课题,通过观察街道、公共空间、城市广场等城市建设的问题治理与规划,完成相关理论知识和规划实践,探索人、城、境、业高度和谐统一的大美城市形态发展模式,通过大三学期末的“专题类课程联合设计”理解整个专业的理论与实践,筑牢专业根基;在大四阶段,聚焦国内国际前沿论题,通过各级竞赛联合设计,促进学生对行业前沿问题的思辨与实践,完成学生职业规划能力的引导与培养。

整个本科培养过程以培养创新型、复合型风景园林专业优秀人才作为教学改革的指导思想,实现科学与艺术交融,形成以景观环境的保护管控、规划设计为主干,结合科学技术类与人文艺术类相关课程群为支撑的知识体系,实现全周期系统共治的教学目标。

(二)学生选择转向高校引导,促进认知思辨

风景园林专业具有广界面、多尺度的特征。随着城市化不断加剧,该学科的实践内容早已超越了传统的“园林范畴”。这就要求,高校在教学内容方面,融入各类相关专业知识,引导学生深刻、全面认知专业内容,实现“宽口径、厚基础”的教学目标。例如,可通过大一基础课的设置、课程设计的实践,促进自我认知思辨,弹性应对大类专业分流。同时,该专业涉及从花园到公园,再到城市公园体系,不但是设计尺度的拓展,更是专业界面的不断外延,包含了建成环境和自然环境,这就要求教学体系从单纯地理解生物与环境的关系,到更加深入地理解人居环境的复合生态系统特征及其运作的规律,学生可以通过递进式的教学实践,完成对专业系统的认知思辨,结合自身的优势与不足,进行职业规划。

(三)选拔分类转向分流疏导

东方系统观与西方分析术两者的结合恰好是我们今天认知世界的有效途径,也是展开风景园林专业教育的基础。传统专业分类是以选拔为主,学生都是被动的。大类培养的终极目的是人才培养的分流,强调高校教育体系依据社会需求与学生个人意愿及条件,将需要完成本科阶段教育的学生,有计划、分层次、按比例地分为若干流向,从而分别接受不同类型的专业培养,进而为社会发展培养所需要的各级各类人才。大学本科阶段实施大类招生,即大一阶段不分专业方向,通过课程体系的调整,实施统一的通识教育;在大二阶段依据学生兴趣和课程联合设计的成果,利用“自主选择+专业咨询+成果分类”的模式,完成柔性分流疏导。该项改革是实现人才分流、精准培养的第一道关,可为后期高等教育高质量的发展奠定坚实的基础。

四、分流后高年级专业课程培养模式构建

风景园林专业的产生与发展,是与城市化水平不断提升、人居环境高质量需求息息相关,属实践性极强的专业,自首批一级博士点创立以来,学科发展速度极快,且市场需求量很大。在此背景下,高校人才培养需从两个层面入手满足社会发展需求。一是以培养应用型实践人才为核心,夯实基础教育,满足行业“量”的需求。二是以培养理论创新型人才为抓手,结合城市发展所面临的各类难题,借助生态学、林学、植物学、地理学等相关学科理论知识开展科学研究,满足行业多元化、高质量发展的需求。

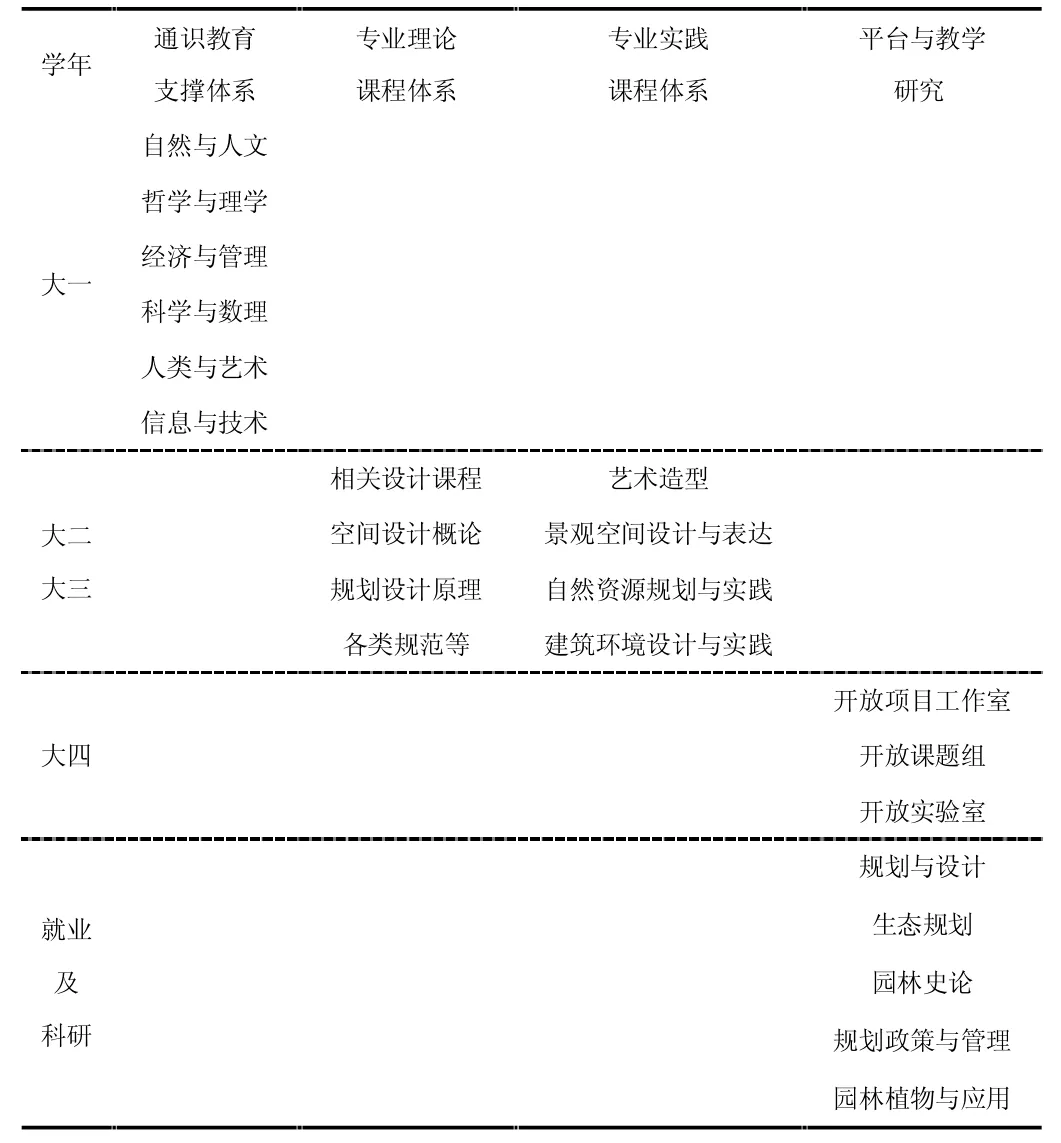

在课程体系建设方面,可分为四大体系(表1),即通识教育支撑体系,包含哲学与理学、自然与人文、人类与艺术、信息与技术等内容,该模块教学的主要任务是解决大学自由教育中“为何而生”的问题,针对学生将来从事的某种职业而进行的一个综合化、整体化、国际化的教育环节。专业理论课程体系,包含相关设计课程、空间设计概论、规划设计原理和各类规范等;专业实践课程体系,包含艺术造型、景观空间认知与表达、建筑环境设计与实践、自然环境规划与实践、学科竞赛等。以上两类模块的教学任务主要安排在大二、大三学年,主要任务是解决大学专业教育中“何以为生”的问题,是夯实学生本科阶段专业教育的基础。平台与科学研究,该模块主要设置在大四学年,依据前三年的基础学习与实践,结合现有平台资源,通过开放项目工作室、开放课题组、开放实验室等,引导学生进行园林史论、规划政策与管理、景观生态规划途径、园林植物与应用等方面的专题思辨。

表1 风景园林专业课程培养体系构建

(一)学科专业课程体系

从风景园林专业内涵出发,根据职业对象、业务流程等需求,其知识体系的核心领域主要集中在空间、形态、美学、环境、生态、绿化等,依托风景园林师的规划设计,落地在物质空间。能力体系主要集中在资源保护、规划设计、建设管理三个层面。学生在大一阶段完成通识教育相关课程,通过认知思辨、分流疏导进入专业阶段课程学习。该阶段主要分为专业理论课程体系和专业实践课程体系,重点培养学生的风景园林资源与要素的认知能力、风景园林空间的规划设计能力和风景园林工程的建造与管理能力。主干学科包括风景园林、城乡规划和建筑学。全学程总学时2 735 学时(含选修课),其中理论教学1 482 学时,占59.02%,实践教学包含专业实践和专业实验共计1 029 学时,占40.98%。专业理论课程体系的核心课程包含:园林艺术原理、园林规划与设计、建筑设计、园林工程、树木学、花卉学、植物景观设计、景观生态学等。专业实践课程体系包含专业实践和专业实验。专业实践是以基础技能培养为目标,实践内容包括素描与写生、空间构成、园林树木花卉识别、园林工程材料和技术等课程实习,以及场地设计综合实习、南方综合教学实习、毕业实习及毕业论文(设计);专业实验是围绕某一主题进行探索式教学实践,该环节是对专业实践的升华,实验内容包括传统园林建筑技术、景观生态评估、园林工程技术创新实验、园林植物栽培养护等课程实验。

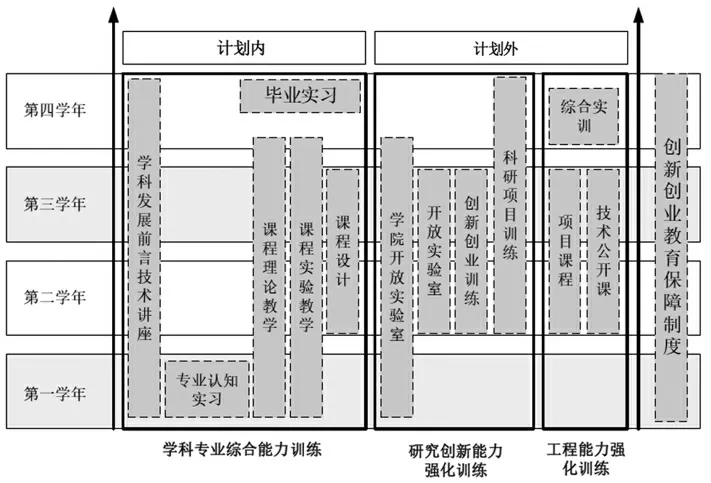

(二)创新创业能力培养

随着知识经济的迅猛发展,社会对人才的要求越来越高,具有创新素质和创新能力是高校人才培养的目标,如图1 所示。该环节是在计划内学科专业综合能力培养完成的基础上,依托学科竞赛、实验室项目及创新创业训练等强化训练创新能力,重点训练学生创新思维及团队合作能力。为了提高教学质量、开拓学生思维和培养创新人才,拓宽实验室的内涵,充分发挥教育资源的效益及实验室的使用率,面向全学程实行实验室(特别是专业实验室)开放制度。学生在教师指导下可以申请各级(省级、校级、院级)开放实验室项目。实验室向学生开放的具体形式分为实验技能加强型、学生参与教师科研型、学生科技活动型、学科竞赛型等,采取以学生为主体、教师辅以指导的实验教学模式。

图1 专业课程培养模式

(三)校企合作强化工程实践

依托现有的产学合作协同育人机制,通过技术公开课、项目课程及工程实训等内容,让学生参与本地生产单位规划项目的调研、评估、分析与设计,培养系统工程实践能力。与学科发展和前沿技术讲座相结合,由设计单位的高级管理人员或资深技术人员为本科生、研究生开设技术公开课,涵盖前沿技术系列、人才理念以及宣传企业文化等相关内容。结合学生专业方向和本科培养大纲要求,企业和学院共同制定合作项目课程大纲,由高级、中级职称的一线规划师为本专业高年级学生讲授,课程考核形式参照校内专业课。共同建立实训环境,企业提供工程实训的基础工程包,校方提供教学场地和相关教学基础设施,优势互补协同发展。

五、结束语

为了培养“厚基础、宽口径、能力强、素质高”的学生,近年来高校陆续开始探索“大类招生、分流培养”的人才培养模式。在河南农业大学风景园林专业教学实践的过程中,配套的课程培养计划是改革的关键,改革的核心是由过去的彼此衔接的模块构成体系,逐渐收缩为“通识课程-专业分流-专业课程”的体系。

第一,通识课程是改革的根基,要规避求全、求奇和求难倾向。具体构建的原则包含:(1)倡导从“学科本位”转向“素质本位”的宽口径专业课程体系,统一宽泛的基础课程,设置灵活多样的专业方向课程,强化实践教学;(2)针对不同的大类专业提出具体课程设置的建议。例如“单平台、多方向”的课程体系;(3)平衡学生志愿、学校资源与社会需求的专业分流机制;(4)灵活多元的教学组织形式和丰富多样的隐形课程。

第二,专业分流是实施路径,学生通过对通识课程的学习,完善自我认知、专业思辨,树立职业观。

第三,专业课程是高等教育高质量发展的核心,通过“小班制+导师制”的管理模式,结合产、学、研、社会服务“四位一体”的课程模式,不但能有效解决风景园林本科教育在扩展过程中的教育资源短缺的现状,而且能提升学生的专业实践能力,最终实现高等教育的弹性培养机制,助力国家城市建设和生态文明建设。