体外膜肺辅助下远端灌注管不同测压方式的统计对比分析

2022-08-17蔡昆罗小波

蔡昆,罗小波

(自贡市第四人民医院1.医学信息科;2.重症医学科, 四川 自贡 643000)

在ICU救治的危重病人中,心脏骤停或者顽固性休克持续超过30 min,联合使用超大剂量的多种血管活性药物后监测心脏指数CI仍小于2 L/(min·m2),常常会被迫启用体外膜肺(ECMO)转流给予此类危重症患者循环辅助支持[1]。针对循环支持的需求,ECMO的建立模式通常为V-A ECMO股动静脉置管,在较长的体外膜肺转流过程中,假如下肢动脉远端压力超过50 mmHg,下肢缺血发生的可能性小,我们可以选择暂时不用放置远端灌注管(DPC)。反之,假如下肢动脉远端压力经常低于50 mmHg,则需要预先放置好DPC,以增加下肢动脉远端的血流灌注。国内外关于体外膜肺下肢肢体并发症的诸多相关研究提示,即便采用了DPC增加下肢动脉血流灌注,仍有一定几率在动脉置管的一侧肢体出现缺血的症状,严重者更进一步出现骨筋膜室综合征以及肢体坏疽等恶性事件[2]。本研究希望探讨体外膜肺辅助下,远端灌注管持续性有创测压与间断性有创测压两种不同技术对下肢血流动力学监测参数的影响,总结临床经验,并为提升我院体外膜肺的综合水平而提供科学依据。

1 资料与方法

1.1 临床病历资料收集

2020年5月至2021年12月,我院重症医学科共计完成体外膜肺转流504 h,期间共收集到了84组由多普勒血管超声监测到的下肢动脉血流动力学参数数据。纳入标准:年龄超过18岁,在我院重症医学科完成的ECMO上机,并且每6小时有监测下肢血管超声的病历资料纳入研究。排除标准:年龄低于18岁,或在外院ECMO上机转流后转至我院的病历。伦理审查:经自贡市第四人民医院伦理委员会审查,编号:CSR-pre-2021-032,同意批准该项目研究方案进行本项研究。

1.2 体外膜肺辅助时DPC的建立方法

在体外膜肺转流完成运转后,首次检测下肢动脉插管远端的压力值。假如低于50 mmHg,就需要安置远端灌注管,手术医师于动脉插管以远的动脉壁上预置荷包线。然后将穿刺针在直视下,经预置荷包线的中间穿入股浅动脉的远端,穿刺的角度尽可能的与股浅动脉平行,随后经过穿刺针,再将导丝置入到远端的动脉中。轻轻退出之前的穿刺针,再将预充好肝素液的动脉鞘,沿着置入好的导丝插入到股浅动脉中,拉紧预置的荷包线。我们利用准备好的两头阳连接管,将远端灌注管与ECMO动脉管路侧孔连接起来,组成回路,利用ECMO转流的血流运动,将动脉管路中的血排气,排完气后即可开始下肢动脉的远端灌注。在运转期间,要注意时刻观察操作一侧的下肢血运情况,警惕下肢缺血情况的发生。

1.3 分组定义

传统的DPC通常为单腔的6 Fr远端灌注管,此类型的单腔远端灌注管,仅能够完成转流的血流运动回路,要监测下肢动脉的压力,需要暂停此局部的回路转流,间断监测动脉端的压力,我们这种间断监测动脉压力的DPC划分为间断性有创测压组,另一部分的ECMO转流病例,采用了7F双腔中心静脉导管,替代了传统的单腔6 Fr远端灌注管DPC,既能完成远端灌注的需要,又能持续监测下肢动脉的灌注压。将这部分持续监测动脉端压力的DPC划分为持续性有创测压组。

1.4 彩色多普勒下肢血管超声检查

设备采用飞利浦彩色多普勒超声诊断仪,每间隔6 h,则对ECMO辅助转流的患者,进行下肢动脉血管超声的检测,检查的超声探头频率定为 7.0 MHz。检查体位均为平卧位,记录下ECMO患者的操作侧足背动脉数据,测量部位定为踝关节以远的1 cm 处。腘动脉动脉内径的测量是在腘动脉纵向的成像后测量3次后再取平均值计算得到,腘动脉的平均血流速度则是一段时间内多个速度频谱的平均值,测量时确保固定的测量角度。计算公式:血流量=(脉冲多普勒测收缩期峰值速度×动脉内径平方×3.14)÷4。

1.5 统计分析软件

使用SPSS 25.0,进行数据的汇总及分析。对所有样本进行正态性检验,结果提示,两组的年龄,危重程度评分,腘动脉的平均容积流量,腘动脉内径大小,足背动脉的平均容积流量,足背动脉的内径大小,具有正态性,采用独立样本t检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 一般资料

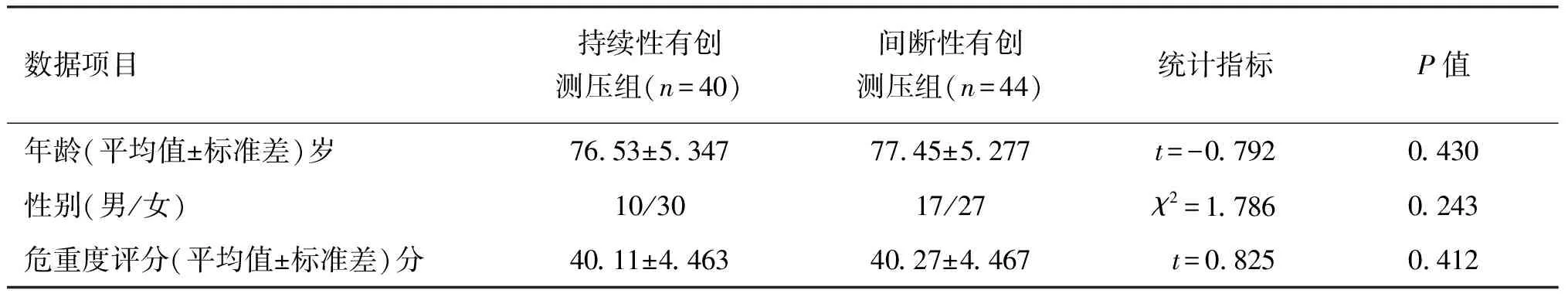

从2020年5月至2021年12月,我院重症医学科共计完成体外膜肺转流504 h,期间共收集到了84组临床数据,按DPC的测压方式的不同,分为两组,持续性有创测压组(n=40)与间断性有创测压组(n=44),对比这两组间的性别,年龄,危重度评分,均未见明显统计学差异(P>0.05)。统计结果见表1。

表1 两组间的基本临床数据比较

2.2 下肢血流动力学参数统计学分析对比

采用飞利浦彩色多普勒超声诊断仪,每间隔6 h,对ECMO辅助转流的患者,进行下肢动脉血管超声的检测,对比持续性有创测压组与间断性有创测压组的下肢血流动力学参数。两组不同的DPC测压方式下,腘动脉的平均容积流量无明显下降(t=0.197,P=0.844),腘动脉的内径无明显差异(t=1.655,P=0.102);但对比两组的足背动脉平均容积流量,持续性有创测压组明显大于间断性测压组(t=2.766,P=0.007),对比两组的足背动脉内径,持续性有创测压组明显大于间断性测压组(t=4.513,P=0.000)。统计结果见表2。

表2 两组间的下肢血流动力学参数数据比较

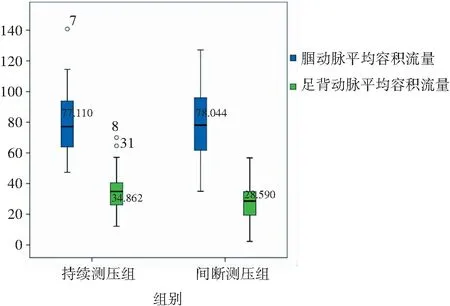

2.3 持续性有创测压组与间断性有创测压组间下肢血流动力学的箱式图对比

对比两组间的箱式图也可发现,两组不同的DPC测压方式下,腘动脉的平均容积流量无明显下降,腘动脉的内径无明显差异;但对比两组的足背动脉平均容积流量,持续性有创测压组明显大于间断性测压组,对比两组的足背动脉内径,持续性有创测压组明显大于间断性测压组。见图1。

图1 两组间的下肢血流动力学参数箱式图

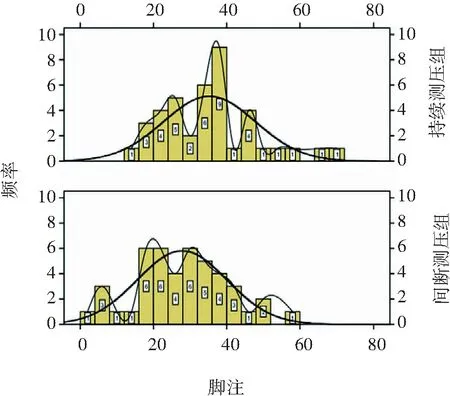

2.4 持续性有创测压组与间断性有创测压组间的足背动脉平均容积流量的直方图对比

结果显示持续性有创测压组明显大于间断性测压组,见图2。

图2 两组间的足背动脉平均容积流量监测的直方图

3 讨 论

我院的体外膜肺转流,主要应用于体外心肺复苏(extracorporeal cardiopulmonary resuscitation, ECPR),均是对心脏骤停的病人紧急抢救措施[3]。从外周经过股动脉至股静脉通路建立体外膜肺转流,具有放置迅速,创伤小,床旁即可开展,能为ECPR争取时间等优点。但是外周的股动脉置入插管,同时也有下肢动脉血流受阻或者抗凝管理不到位局部出现血栓导致堵塞血流通路,引起同一侧的下肢动脉缺血并发症的危险性。有相关研究报道,此类型并发症的发生率约为16%左右[4],假如监测不及时,未能短时间内解决下肢缺血问题,严重者甚至出现截肢的恶性事件,其发生率大约为2%[5],因此体外膜肺转流期间下肢动脉血流动力学的监测极其重要[6]。本研究就围绕下肢动脉血流动力参数监测问题,探讨体外膜肺辅助下,远端灌注管持续性有创测压与间断性有创测压两种不同技术对下肢血流动力学监测参数的影响,总结临床经验,并为提升我院体外膜肺的综合水平而提供科学依据。

3.体外膜肺转流的整体血流动力管理

在体外膜肺上机转流的初期,患者的血压时常偏低。患者整体的血压降低会显著导致下肢动脉血流的减少,我们查阅文献分析此时的血压降低是由多方面的原因综合导致的,常见的因素有:炎症介质的释放、外周血管的麻痹、暂时性的心功能降低、体外膜肺的平流灌注方式、转流初期的血液稀释等[7-10]。在病情危重时,尤其是ECPR抢救时,因为患者严重内环境的紊乱还未能够完全纠正,患者的心功能也尚未得到改善、此时的整体血流动力学表现是非常大的,患者的大循环指标,也就是血压,通常会很难稳定在理想的状态。体外膜肺支持下,患者的平均动脉压MAP其实也不宜太高,根据我院重症医学科的临床经验,MAP维持到50至80mmHg之间即可。随着ECPR抢救的进行,患者在整体的血流动力学参数逐渐趋向于稳定,血压波动范围减小,内环境好转,那么主管医师可逐渐的下调正性肌力药物,降低血管活性药物的用量,调整为以体外膜肺转流辅助为主,而以血管活性药物为辅的状态,血管活性药物的下调也使患者的心脏肺脏能获得到越来越充分的休息。对体外膜肺的整体血压管理而言,应综合患者的中心静脉压,并观察体外膜肺转流的静脉管路是否存在摆动,根据转流系统管路的摆动幅度等多种指标来判断此时的患者血压维持是否需要增加或者减少液体治疗,最终维持整体血压的平稳[11-12]。

3.2 体外膜肺的流量突然下降或者体外膜肺管路无流量的处理流程

体外膜肺转流无流量或者低流量,都是影响下肢动脉血流的危险因素。我们首先判断体外膜肺的流量监测是否准确,排除引流不足或者是患者容量不足所致的流量减少,如果转流过程中,病人尚无明确的搬动、而且动静脉插管的位置也无移动,随后观察转流系统的流量探头工作正常,即可以确认无流量的原因是环路堵塞所致,判断阻塞可能发生的位置,紧急更换,立即解除堵塞。其次,尝试调整患者的呼吸机参数设置,并尝试调整正性肌力药的用量,观察是否能够引起流量的相应变化。在处理体外膜肺无流量的过程中医师组需要有一人担任临时的总指挥,准备好抢救物资,随时可能需要进入CPR的流程。最后,我们需要在床旁准备好新的动静脉插管以及耗材套包,随时预充,消毒铺单,随后断开转流系统的动脉插管,观察从管路中流出的血流很慢,甚至完全无血液流出,亦或者用50 ml的注射器抽吸管路发现不畅,则立即判断为系统回路的动脉导管内有血栓形成,需马上更换新的系统动脉导管。假如动脉管路的血流是正常的,则可判断为是静脉端的问题。那么我们继续断开静脉端,观察血流情况,假如静脉端血流也是正常的,则最终判断为体外膜肺的环路出问题了,更换膜肺即可解决流量问题[13]。

3.3 体外膜肺转流期间下肢血流动力学参数监测

在整个系统中,静脉管路的负压监测直接反映了体内引流是否通畅,此外监测氧合器的前压力和后压力,当氧合器的跨膜压差明显增高时,那么必须怀疑氧合器内有血栓形成的可能,另外体外膜肺的离心泵在长时间使用后底座会发热较容易出现血栓,当发现体外膜肺转流监测到的转数与监测到的流量不相符合,或者出现了血尿时,也反映出离心泵内有血栓产生,使用听诊器放置于离心泵上,可发现泵异常声音[14]。股动脉插管技术不可避免的会不同程度的阻碍下肢血流,应每隔6 h均使用血管超声检查下肢的动脉血流参数。传统的DPC通常为单腔的6 Fr远端灌注管,此类型的单腔远端灌注管,仅能够完成转流的血流运动回路,要监测下肢动脉的压力,需要暂停此局部的回路转流,我院另一部分的ECMO转流病历,采用了7F双腔中心静脉导管替代了传统的单腔6 Fr远端灌注管DPC,既能完成远端灌注的需要,又能持续监测下肢动脉的灌注压。通过统计两种不同的监测方式下患者的下肢血流动力学参数,我们发现腘动脉的平均容积流量无明显下降,腘动脉的内径无明显差异;但对比两组的足背动脉平均容积流量,持续性有创测压组明显大于间断性测压组;对比两组的足背动脉内径,持续性有创测压组明显大于间断性测压组。分析上述结果,可能原因是下肢缺血常常是从足背动脉血流量变化开始的,严重缺血的才会影响腘动脉的血流量。

综上,体外膜肺辅助下DPC的持续性有创测压方式是下肢血流动力学参数更加安全的监测方式,可及时发现足背动脉血流量的减少,显著减少体外膜肺辅助下下肢缺血恶性事件的发生。