基于CiteSpace 图谱分析的风热气候适应性城市设计研究进展

2022-08-16朱吉奇苏州科技大学建筑与城市规划学院硕士研究生

文/朱吉奇 苏州科技大学建筑与城市规划学院 硕士研究生

赵晓龙 苏州科技大学建筑与城市规划学院 教 授

王秀慧 苏州科技大学建筑与城市规划学院 副教授(通讯作者)

引言

21 世纪以来,快速的城市化进程引发了能源消耗激增,加剧了高温等极端气候频发,严重影响着人居环境的质量。由此,气候适应性议题引起了国际社会的高度关注。2009 年的哥本哈根联合国气候变化大会首次将应对气候变化作为全球性议题;2015 年《联合国气候变化框架公约》第二十一次缔约方大会在法国巴黎召开,与会国家达200 多个,探讨了国际气候立法等问题,并通过了《巴黎协定》。各国各级政府也积极出台了相关政策行动,提出了发挥城市空间规划在应对极端气候中的重要作用,如英国的《国家适应规划》和德国的《适应气候变化战略的行动规划》。我国在应对气候变化的问题上也积极寻求与世界各国建立合作,如中美气候智慧型低碳城市峰会、2017 年亚洲气象大会等。另一方面相继实施了《国家适应气候变化规划(2014—2020)》《城市适应气候变化行动方案》等政策行动[1]。2020年9月的第七十五届联合国大会上,我国再次提出CO2排放争取在2030 年前达到峰值,到2060 年实现碳中和的目标。

文章筛选了2009—2019 年与风热气候适应性城市设计相关的411 篇国内外文献为研究对象,借助CiteSpace 工具进行了知识图谱分析:结合国家合作网络分析与学科共现分析,明晰了研究学科的分布情况;借助关键词共现分析,辨析了从风热气候效应向人体舒适度转变的研究热点;利用文献归纳法对相关研究技术方法进行了梳理,提出了该研究领域要注重多学科合作、多技术协同以及多要素整合,实现基础与应用研究协同,加强定量研究,促进生态要素与物质空间的整合。

1 数据来源

1.1 一次文献筛选

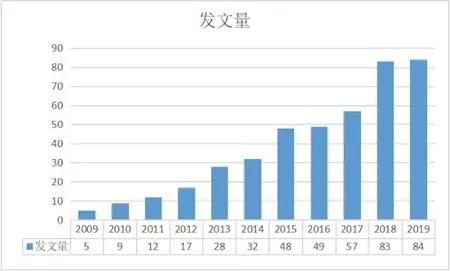

首先基于科学引文检索核心数据库(WOS),将气候适应性(Climate adaptation)与城市设计(urban design)作为主题词对2009 至2019 年的文献进行检索,共获取424 篇相关文献,通过其发文量可以发现,自2009年世界气候大会以来,气候变化越来越受到人们的重视(图1)。利用CiteSpace 对这些文献的关键词聚类后的时线视图可以发现(图2),2009—2019 年该领域最大的聚类标签为UTCI(通用热气候指数),该聚类下包含outdoor thermal comfort(室外热舒适度)、urban heat island(城市热岛)、temperature(温度)等关键词,这些关键词都与城市空间的热环境相关。而热环境又同时与风环境息息相关[2],由此可以判断近年来风热气候适应性在总体气候适应中占据着重要地位。

图1 2009—2019 年文献发文量(图片来源:作者自绘)

图2 气候适应性城市设计关键词聚类(图片来源:作者自绘)

1.2 二次文献筛选

基于以上判断,本文基于中国知网(CNKI)文献数据库以及科学引文检索核心数据库(WOS),分别将风环境(Wind environment)、热环境(Heat environment)、城 市 热 岛(Urban Heat Island)与城市设计(Urban design)配对作为主题词,对2009 年至2019 年的文献进行检索,共获取411篇中英文相关文献。

2 研究学科领域

研究利用CiteSpace 进行知识图谱分析,通过学科共现分析研究了相关文献的学科领域分布,共得到154 个关键节点和716 条关系连线(图3),并分别获得出现频次前10 名和中介中心性前10名的学科领域列表(表1、表2)。进一步对其施引文献分析发现,其中相关研究以基础研究居多,涉及领域包括气象学、环境科学等,主要研究气候变化的成因及其对各个领域产生的影响;但建筑学、土木工程等学领域相关学者更偏重应用研究,主要聚焦于基于城市风热环境优化的空间形态控制[3]、利于缓解城市热岛的土地利用方式[4]以及绿色空间格局等问题[5]。

表1 出现频次排名前10 的学科领域(表格来源:作者自绘)

表2 中介中心性排名前10 的学科领域(表格来源:作者自绘)

图3 学科领域分布网络图谱(图片来源:作者自绘)

3 研究热点及前沿

3.1 研究热点

通过CiteSpace对文献进行关键词共现分析,得到国际知识图谱(图4),节点大小与关键词共现频次呈正相关,由此可通过高频关键词发掘该领域研究的热点,其中中心性较高的有热岛、城市、植被以及舒适度。从整体来看,城市热岛问题、植被的微气候效应以及人体舒适度是该阶段研究的焦点。

图4 关键词共现图谱(图片来源:作者自绘)

分析发现国际研究热点主要集中在三个方面:(1)风热气候效应,如微气候(microclimate)、热岛(heat island)、温度(temperature)等;(2)影响风热气候效应的空间要素,如城市峡谷(street canyon)、植被(vegetation)、形态(geomery)等;(3)风热气候感知,如室外热舒适性(outdoor thermal comfort)、舒适度(comfort)等。

结合关键词共现的时区视图(图5),可以发现2009—2012 年研究主要关注城市空间的风热气候效应,2013 年以后逐渐关注空间中人的热舒适度,评价方式从客观向主客观结合转变,凸显了“以人为本”的理念。

图5 关键词共现的时区视图(图片来源:作者自绘)

3.2 研究前沿

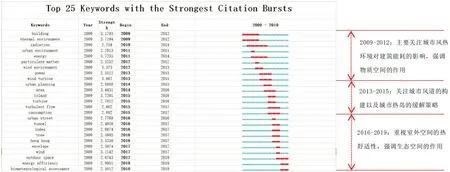

研究前沿一般是该研究领域中最有发展潜力的研究主题或方向,本文利用CiteSpace 的凸显词(Burst Detection)研究词频变动趋势以发掘研究前沿(图6),发现2009 年以来相关研究可分为三个阶段:2009-2012 年研究主要关注城市风热环境对建筑能耗的影响;2013—2015 年更多关注城市风道的构建以及城市热岛的缓解策略;2016 年至今逐渐重视城市室外空间的热舒适性。

图6 凸显词的变化图谱(图片来源:作者自绘)

4 研究技术与方法

相关学者对风热气候适应性城市设计的研究可分为数据获取以及数据分析两部分,目前数据获取方式有地面气象观测与遥感反演,分析方法有物理模拟法、计算机数值模拟以及数理分析方法(表3)。

表3 主要研究技术方法(表格来源:作者自绘)

地面气象观测可分为固定气象站观测以及便携式气象仪观测两类。固定气象站可以实时监测城市不同区域的气候环境,卞韬[6]、何萍[7]等通过市区与城郊气象站的数据对比,研究了城市热岛强度的时空变化特征。然而随着城市规模的扩大、气候影响因素的增加以及气象站数量少、分布不均的问题,仅仅依靠气象站的观测数据并不能准确地描述当代城市的热环境。近年来赵亚芳[8]等通过结合气象站、遥感反演以及数值模拟的方式拓展了城市的风热环境研究方法。而便携式气象仪观测主要用于街区和场地尺度的研究中,根据观测时长可分为长期定点观测、季节定点观测以及短时定点观测3 种方式。针对带状空间与圆形空间,朱春阳[9]、刘滨谊[10]分别通过网格布点法和梅花桩布点法测量了场地的微气候。在此基础上,赵晓龙[11]等拓展了可用于城市步行街道等线型空间微气候研究的移动测量法。随着地理信息技术以及遥感技术的发展,遥感反演多被用于研究城市尺度的风热环境与城市空间形态的关联性[12]。

数据分析包括物理模拟法、计算机数值模拟以及数理分析三类。物理模拟法主要是风洞试验,一般用于分析中小尺度城市空间的风环境。如王成刚[13]等研究了不同布局方式对高密度建筑群风环境的影响;Tsang[14]等评估了高层建筑周边的风环境特征。但由于造价高、边界条件制约等局限性,风洞试验在近年城市风环境研究中使用较少。数值模拟利用计算机建立数学或物理模型对场地气候进行模拟,通过调控各种影响因素来验证其影响程度。常用的数值模拟软件有Fluent、ENVI-MET、Phoenics 等,可用于模拟复杂环境中的气流和热交换等问题。Angeliki[15]通过Fluent软件模拟不同室外风热环境对城市行人热舒适性的影响;Fahmy[16]、Ghaffarianhoseini[17]等用ENVI-met 软件模拟了不同地区开放空间的热环境,定量分析了不同城市设计要素的影响。数理分析方面,使用较多的有相关性分析以及回归分析,袁超[18]通过参数分析的方法探讨了建筑密度和建筑高度与天空视域因子间的相关性;张顺尧[19]通过对室外微气候实测数据的相关性分析以及回归分析,验证了场地微气候与场地围合度因素显著相关。

5 结语及展望

利用CiteSpace 对2009—2019 年国内外风热气候适应性城市设计的相关文献进行梳理,探究了主要学科领域以及空间分布,辨析了研究热点和前沿。研究发现,该研究领域仍然存在着诸如学科交叉性弱、量化研究较少等问题,因此本文在此基础上提出今后该领域研究中需要关注的几个方面。

5.1 多学科合作,基础与应用研究协同

气候适应性城市设计是以城市设计为立足点与城市气象学的交叉研究。从前期的气候数据收集与分析、中期的规划设计到后期的风热效益评估,学科交叉研究应当贯彻气候适应性城市设计的整个过程。我国对城市风热适应性研究的起步较晚,加强学科交叉有助于拓展研究的广度与深度。现阶段该领域基础研究较多,为应用提供了基础,考虑到城市所处气候区不同,有必要提出因地制宜的风热气候适应性城市设计策略。

5.2 多技术协同,采取定量化研究

当今研究的主要手段包括现场实测、数值模拟以及遥感反演。现场实测作为传统的气候测量方面具有客观真实的特点,但同时也有着耗时、易受干扰等局限性。与传统方法相比,计算机数值模拟具有省时省力、不易受干扰等优势。因此,将现场实测与数值模拟相结合可获得不同空间尺度的风热环境数据,在定性研究的基础上拓展定量分析,对风热气候适应性城市设计具有重要意义。

5.3 多要素协同,生态要素与物质空间整合

城市建成环境由物质空间与生态空间两部分组成,虽然现阶段对建成环境与城市气候之间关系的研究成果较多,然而这些研究大都受到自身学科的限制,研究的视角单一。随着学科交叉的深入,必须要建立一种整体性视角,统筹考虑,使生态空间与物质空间更好地整合,以此改善城市风热环境。